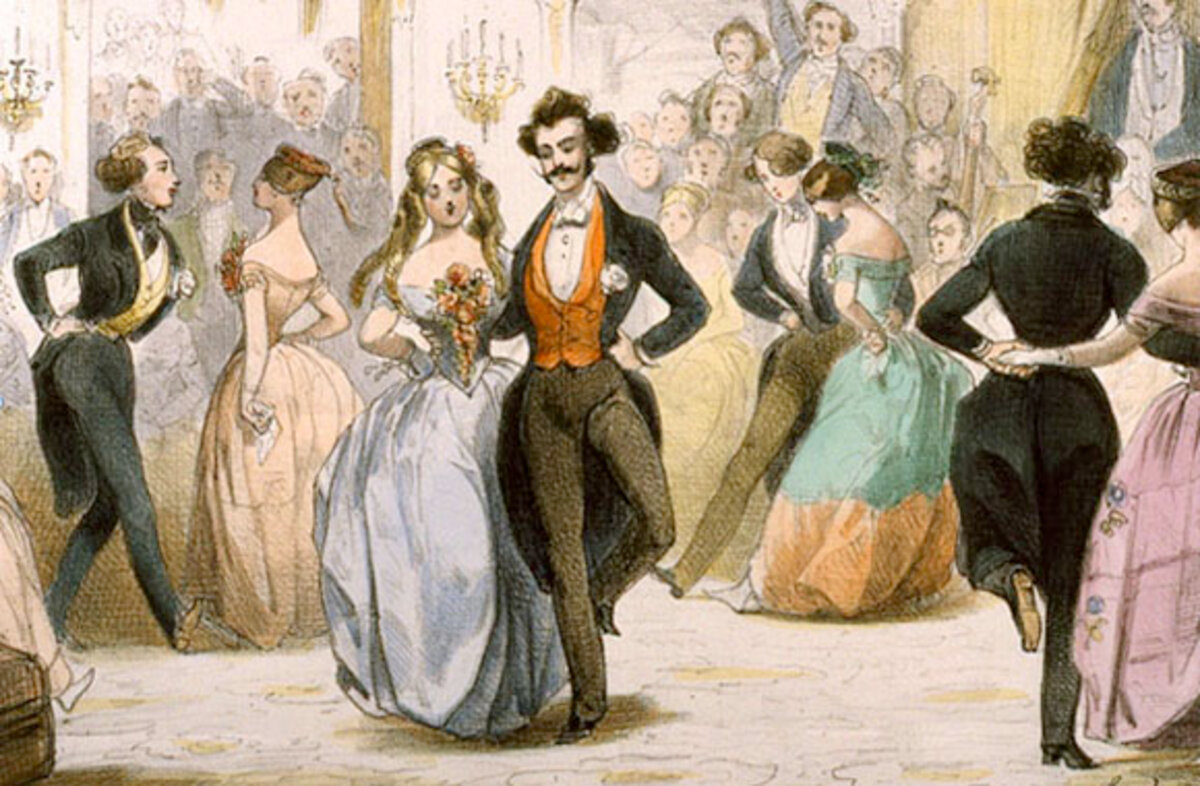

Les bals sont la grande affaire de la haute société et, jusqu’au carême, l’hiver est la saison des plaisirs. Danse, danse Marie, puisque tu aimes ça et que tous t’y invitent. « Une demoiselle à marier doit faire valoir tous ses petits avantages », lances-tu, mordante, avant de donner la main au cavalier que ton grand-père t’a désigné d’un regard alors que tu brûles de danser avec un autre. Les quadrilles t’étourdissent et te soulagent un peu de ta propension à penser. Tu n’oses plus rien imaginer (de quelle fatigante faculté la nature t’a fait cadeau), après la triste histoire de ton amitié avec Marie de Nicolaï tu restes sous le joug de l’interdiction de tout contact avec elle. « Après avoir tant aimé, j’étais sans amie et pendant trois mois, j’eus tant de plaisir que je ne souffris pas de ce vide complet et que je vécus sans échanger une pensée qui ne fut une pensée de bal et de plaisir. » S’oublier dans les bals déguisés, tenir sa place dans les contredanses, prendre des leçons de « grâces styriennes » puis s’exhiber vêtue en tyrolienne , croiser des « danseurs spirituels, aimables et infatigables. » Avoir vingt-et-un an en 1837.

Tu es majeure, la question de ton mariage devient pressante pour ton grand-père vieillissant et tes tantes. Toi, tu refuses encore « une fin sans un commencement ». Tu veux être « aimée sérieusement », faire un mariage d’inclination, vivre une histoire d’amour vrai avant de t’engager pour le restant de tes jours. Dans ta tête, tournent des idées féministes que tu ne peux nommer telles. Mais tu les retrouves, mises en scène, dramatisées, dans des romans faits par des autrices qui haïssent comme toi « la triste et immorale spéculation que l’on fait du mariage. » S’appartenir, disposer librement de son corps et de son cœur, sortir du silence où son recluses les filles bien nées, bien éduquées, s’échapper de l’entre-soi et des convenances qui dénaturent les meilleurs esprits.

En 1837, on inaugure par un bal le chemin de fer qui arrive non loin de Villers-Hellon où ton grand-père commence à négliger ses propriétés. Dans les chambres de commerce, des hommes débattent gravement du projet de réduire la durée du travail des enfants de huit ans à dix heures par jour au lieu de quinze. Les patrons, filateurs du Nord, affirment que c’est impossible ; le travail des enfants comme l’exploitation des esclaves, est indispensable au capitalisme naissant.

Tu as des soucis de fille de riches. Il serait injuste de te rendre comptable du hasard de ta naissance. Contre le patriarcat implacable, même sous ses plus doux aspects, qui fait des femmes des objets plus ou moins précieux selon la valeur présumée de leur dot, des proies que l’on traque dans la rue, des bêtes compliquées à dompter, à apprivoiser, à mater quand comme toi elles se cabrent, des possessions que l’on va confier au pouvoir d’un homme qui jouira du corps et des biens, tu t’es dressée tant que tu as pu jusqu’à t’en rendre malade.

Contre l’argent dont la puissance vile s’infiltre partout, et qui se substitue à toute autre valeur, tu écris des lignes amères : « l’or étant le but ou le moyen, le commencement ou la fin de toutes choses, il se trouvait dans toutes les bouches, sur tous les fronts, et beaucoup de femmes s’en créaient de l’esprit, de la grâce, de la beauté. L’orgueil des millions est plus intolérable encore que l’orgueil des aïeux. Se couvrir de l’ombre de ses ancêtres pour se faire grands, vertueux, puissants est une fierté mal entendue, sans doute ; mais se couvrir d’or et combler par des écus tous les vides et les nullités de sa personne, c’est ne pas même avoir l’idée de ce qui fait de l’homme une noble et puissante créature. » Le mariage et l’argent : je me souviens avoir lu dans un manuel pratique à destination des jeunes hommes avides de ton temps, ce proverbe au cynisme terrible : l’antidote à la dette, c’est la dote.

Quand les bals cessent, avec le silence reviennent l’ennui et la mélancolie : « les joies de ce monde qui ne tiennent ni au cœur ni à la pensée laissent après elles un découragement, un intolérable mécontentement de soi-même et des autres », songes-tu. Ton imagination serait-elle à la fois ton juge et ta meilleure ennemie ? « Elle demandait à mon cœur qui était ses amis ?… il n’en avait plus ; elle demandait à ma raison vers quel but elle marchait ?… et ma raison se taisait comme mon cœur. Alors la puissante despote se créait des rêves de bonheur, des amours en dépit de la réalité, de la prudence et quelquefois même de ma volonté ! »

Un homme te suit dans la rue alors que tu promènes ta petite nièce, et aussitôt ton imagination s’emballe : « la tournure, la figure, la toilette du monsieur de nos promenades révélaient infailliblement un gentilhomme ! » Il te fait parvenir une lettre, dissimulée dans un bouquet de roses, c’est une déclaration d’amour et la terre se dérobe sous tes pieds : « Je crus rêver, je froissai le petit billet pour être sûre que ce n’était pas un rêve. Je me regardai dans la glace pour voir si j’étais plus jolie depuis que j’étais adorée ; enfin, j’étais un peu folle et malgré ma volonté d’entrer avec recueillement dans cette grande phase de ma vie, je sautais de joie comme un enfant (…) Je comprenais que je faisais mal ; mais mon imagination chassait bien vite cette salutaire pensée, pour crier à m’étourdir que j’avais vingt-et-un an ; que j’étais orpheline, que je m’appartenais ! » Tu sens bien que tu ne l’aimes pas sérieusement, que ce qui te pousse vers lui c’est qu’il est le premier à s’intéresser à toi et à t’écrire des mots d’amour qui n’ont certes pas la beauté de ceux de Félix Clavé pour Marie de Nicolaï mais le mérite de réclamer une réponse. Tu habitais chez ta tante : le petit malin te croyait héritière de la Banque de France.

Mais l’humiliation par la culpabilité est au centre du rapport de domination d’un sexe sur le deuxième. Ta bluette est découverte par ta tante qui convoque un tribunal de famille où est faite lecture à haute voix de tes lettres au joli cœur : « lues ainsi, de sang-froid, elles étaient d’un ridicule et d’une bêtise inexprimable. » L’enquête sera vite menée : le prétendu gentilhomme n’est pas même un Bovary, c’est un Homais ! Flaubert n’a pas encore inventé Emma et tu te vois en Madame Diafoirus, épouse d’un apothicaire : « j’aurais épousé sans balancer un paysan instruit, un ouvrier honnête homme, mais un droguiste !… et sans amour ! » Pour te punir, ta tante te fait croire que le mariage est conclu, que tu régneras « sur ta rhubarbe et ton séné avant la fin de l’été. » Et elle prend tes grands principes au mot, te les envoie à la figure comme des gifles : « l’amour ne connaît pas les obstacles, on est toujours heureux avec le cœur de son choix », et six-cent francs de rente. La leçon te rend malade : « J’avais eu trop de tristes et profondes émotions pour les supporter sans faiblir. Le soir même de ces scènes douloureusement ridicules, je restai six heures sans connaissances ; j’eus deux accès de fièvre colérique qui me firent deux fois frissonner sous le souffle glacé de la nuit et je revins à la vie avec des douleurs nerveuses aussi pénibles que violentes. »

Malade de l’impossibilité d’être soi, de la culpabilité inculquée malgré l’amour de tes proches, de la peur de l’honneur perdu, irrémédiablement, de la honte sociale alors même que tu méprises les convenances. Malade de ce que chacun croit pouvoir disposer de toi en te trouvant un mari. Celui que tu commences à aimer te demande en mariage…. pour un autre ! Te voyant contrarié, il renonce et t’avoue que ce monsieur « avait un caractère loyal, généreux, mais violent et despote ; qu’il voulait se marier pour avoir une femme, de la fortune, une position plus agréable, que (t)on cœur était en dehors de ses arrangements, et que depuis plusieurs années il avait pour une femme du monde une passion dont il n’était qu’imparfaitement guéri. » Contrairement à l’apothicaire, cet aristocrate est jugé digne d’un « mariage convenable » au regard de ta tante. Tu réussiras à écarter ce danger, et il épousera ta sœur.

Celui que tu aimes est un frère d’âme. Monsieur C*** te séduit d’abord par sa mauvaise réputation : « je l’avais vu fort peu, j’en avais beaucoup entendu parler. Or, on en faisait une croquemitaine de jeunes filles : c’était disait-on un très mauvais sujet, dont la conduite était aussi immorale que ses sentiments et ses paroles. » À un tel homme, tu parles librement de toi, une femme éprise d’indépendance à l’esprit souvent ironique : « je suis comme toutes les jeunes filles de notre beau pays de France élevées sous un gouvernement despotique, et je dois assouplir mon caractère aux volontés du grand autocrate qui m’élèvera un jour à la dignité de femme mariée. » Il admire en toi ce qui effraie les autres, te dit ces mots que tu trouves si doux : « vous êtes au-dessus des préjugés, vous les méprisez, vous les violez sans peine. Oh, je vous en bénis, je vous en estime entre toutes les femmes ! »

À ta majorité, ton grand-père t’a confié la gestion de son domaine plutôt qu’à son fils qui s’en montre incapable. Tu te lances dans des réformes pour assainir les comptes. Monsieur C*** a des affaires aussi, mauvaises, incertaines. Tu le conseilles et l’encourages. Vous vous voyiez de plus en plus souvent jusqu’à vous engager à vous marier « dans un an. » Quelques mois de bonheur tranquille dans l’attente de ce que tu as si souvent espéré : un mariage d’amour avec un homme « noble, dévoué, généreux » et qui t’aime, un mariage malgré les normes sociales qui le mettent « à l’index » parce que sa fortune est fragile, parce qu’une femme vit avec lui, une femme qui a quitté son mari pour le suivre et dont tu te dis « trop orgueilleuse » pour en être jalouse. Mais ce bonheur-là, il n’est pas pour toi, Marie Cappelle. Tu ne seras pas Madame C***. Ton grand-père, qui ne l’aimait pas, meurt doucement mais Monsieur C*** est ruiné et retire sa parole en dépit de tes protestations : tu réclames ton droit à l’aimer pauvre avant de comprendre qu’il t’a trompée. « Vers le matin j’entendis les pas d’un cheval… c’était le sien !… En passant sous mes fenêtres ses yeux me cherchèrent… mais il ne put rencontrer les miens qui le suivaient cependant… Trois fois il retourna la tête, trois fois j’eus besoin de rassembler tout mon courage ; enfin il lança son cheval au galop. Je ne le vis plus…, je ne l’ai plus revu. »

1838. A vingt-deux ans, tu bascules dans la sinistre résignation de l’âge adulte : « Je fus longtemps bien malheureuse mais sans désespoir, sans larmes. Je m’étais brisée contre l’amitié, contre l’amour, contre tout ce que j’avais admiré, rêvé, désiré dans cette vie. Le réveil fut cruel. Je rentrais dans la réalité, découragée, insouciante, résolue à faire ce que tout le monde faisait, à souffrir les communes souffrances, à penser les communes pensées ; ne comprenant plus dans les bonheurs de l’existence que celui de faire le bien et celui de s’étourdir au bruit des plaisirs des autres. »

Quelques danses encore et tu seras jugée coupable d’un assassinat : celui de ton mari.

Marie Lafarge (5) : les deux Marie ou l’ingrate

Marie Lafarge (4) floraison d’un esprit révolté

Marie Lafarge (3) : Liberté chérie, une fillette sous la Restauration