Alors que la planète se transforme en étuve et que la météo révèle ses causes anthropiques, cet épisode de « plume de chaleur » qui s'avère être l'un des plus précoces jamais observés remet certaines pendules à l’heure.

C'est lors de phénomènes de ce type et leur succession répétée que le dérèglement climatique se rend perceptible au plus grand nombre. Mais hélas, aucune surprise : il est en train de se réaliser avec un peu d’avance ce que prévoyaient les rapports du Giec il y a déjà 20 ans. On n’ose imaginer ce qu’il en sera en 2050, lorsque les records d’aujourd’hui seront devenus la norme.

Les conséquences en cercle vicieux pour la santé humaine, les cycles de la biodiversité, l'agriculture, ne seront plus rattrapables : « Notre maison brûle » bel et bien et il est grand temps de réfléchir aux imaginaires que nous véhiculons.

Il ne s'agit pas de faire peur, mais bien d'informer : Il n’est tout simplement plus possible de faire l'autruche. Les climatologues sont formels : le chaos climatique, généré principalement par la combustion des énergies fossiles, sera de plus en plus intense.

« Le chaos climatique se conjugue donc au présent et nul n'en sortira indemne. L'insécurité est écologique et la catastrophe est aussi sociale : ce sont les plus pauvres, précaires et fragiles d'entre nous qui seront les plus touchés par ces phénomènes » analyse Maxime Combes.

Ce n'est donc pas l'écologie qui est punitive mais bien l'inaction climatique et la politique écocidaire des États, car elle punit les plus fragiles. Face à ces désastres, en France comme à l’étranger, les populations directement touchées ont droit à une politique à la hauteur de l’enjeu.

Pourtant, nous sommes coincés dans un double abîme, prévient l’économiste : « d'un côté les politiques climatiques que les pouvoirs publics devraient mener d'urgence sont toujours édulcorées, rendues inoffensives ou remises à plus tard ; de l'autre, les entreprises du secteur des énergies fossiles continuent d'explorer de nouveaux gisements, d'en exploiter plus et de refuser d'arrêter d'investir. »

Les politiques de l’inaction climatique

Belle image symbolique, en plein vague de chaleur, que de constater la passion pour l'avion toujours intacte de nos gouvernants : que ce soit Emmanuel Macron, président d’un État français doublement condamné pour inaction climatique, donner des consignes de vote sur le tarmac d'un aéroport devant son avion tous moteurs tournants, que ce soit l’imaginaire véhiculé par « le voyage à Marrakech » des « Jeunes avec Macron » dans leur clip de campagne – depuis dé-publié – car largement raillé pour son côté « hors-sol » petit-bourgeois, rejoignent la passion immodérée de Jean Castex pour les jets de la République…

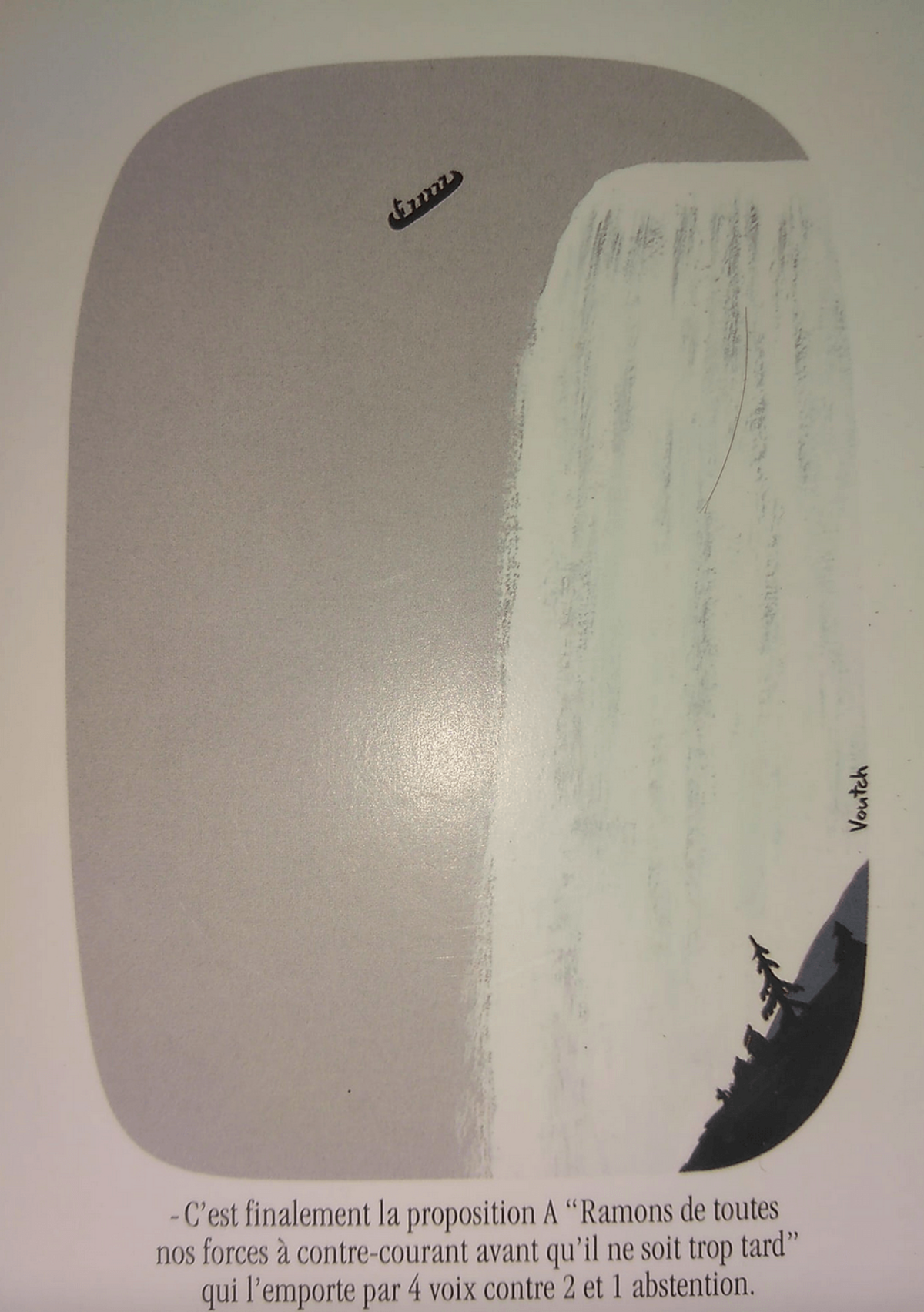

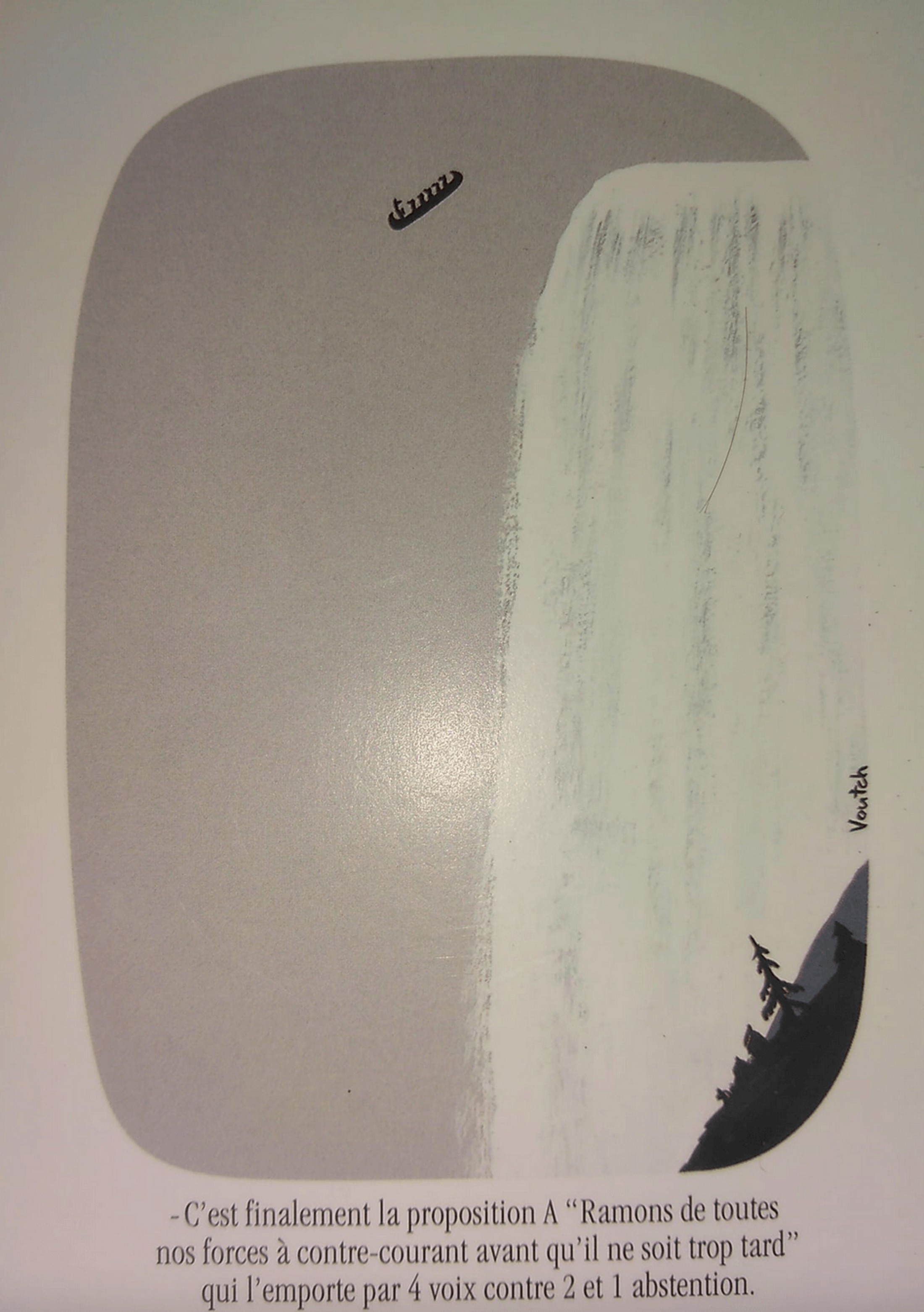

Agrandissement : Illustration 1

Car sur le plan de l’écologie, qui peut encore prétendre agir contre le désastre climatique sans effectuer un changement de logiciel radical ?

Sans aucun infléchissement idéologique, « Qui peut croire gouverner un monde détruit par les canicules, les ouragans et la sécheresse ? Quand les prix de l’énergie explosent pour des raisons structurelles, que le cours des matières premières s’envole parce que le risque de pénurie devient réel, peut-on sérieusement prétendre améliorer le niveau de vie sans protéger les milieux de vie ? » s’interroge Jade Lindgaard.

C’est à ces questions que devrait pourtant répondre une véritable politique de planification écologique. À défaut, elle ne reste qu’un affichage qui ne peut assurer la nécessaire bifurcation et se heurtera « toujours aux urgences des places fortes économiques et financières » comme le décrypte l’économiste Cédric Durand et le sociologue Razmig Keucheyan dans une tribune publiée dans Le Monde.

Le monde tel qu’il arrive est digne d’un film catastrophe Hollywoodien, et pourtant c’est comme si on s’apprêtait à « vouloir arrêter un raz de marée avec du grillage » selon la jolie Formule de Jean Ganzhorn. Le gouvernement ne parvient pas à trouver « des mots qui remettrait du sens collectif » et cherchent plutôt à faire peur. Comme s’il s'agissait d’« avoir peur de mettre un coup de volant lorsque l’on fonce dans le mur. »

Le vote à venir peut-il être à hauteur des enjeux ?

Beaucoup s’entende sur le fait que la vague de chaleur entre les 2 tours semble favoriser la Nupes. Est-ce là une manière de reconnaître qu’ils seraient les seuls à avoir un programme un peu sérieux sur l’écologie ?

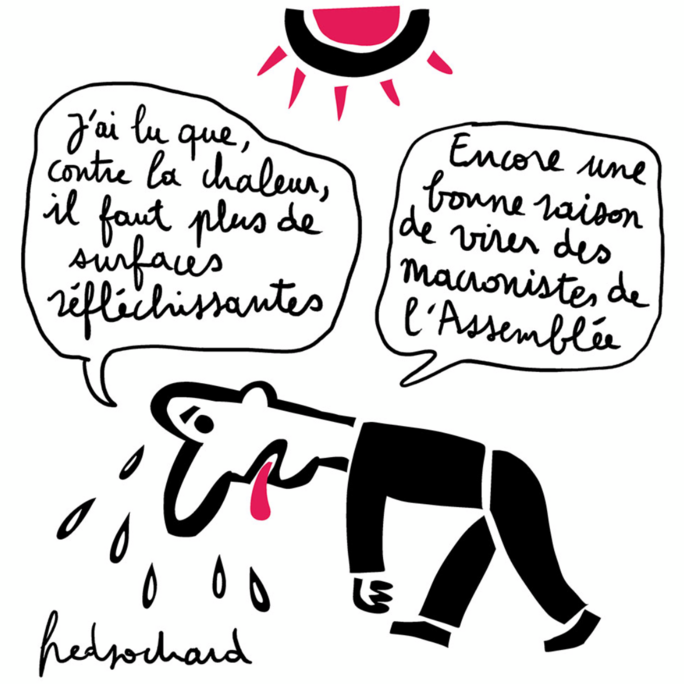

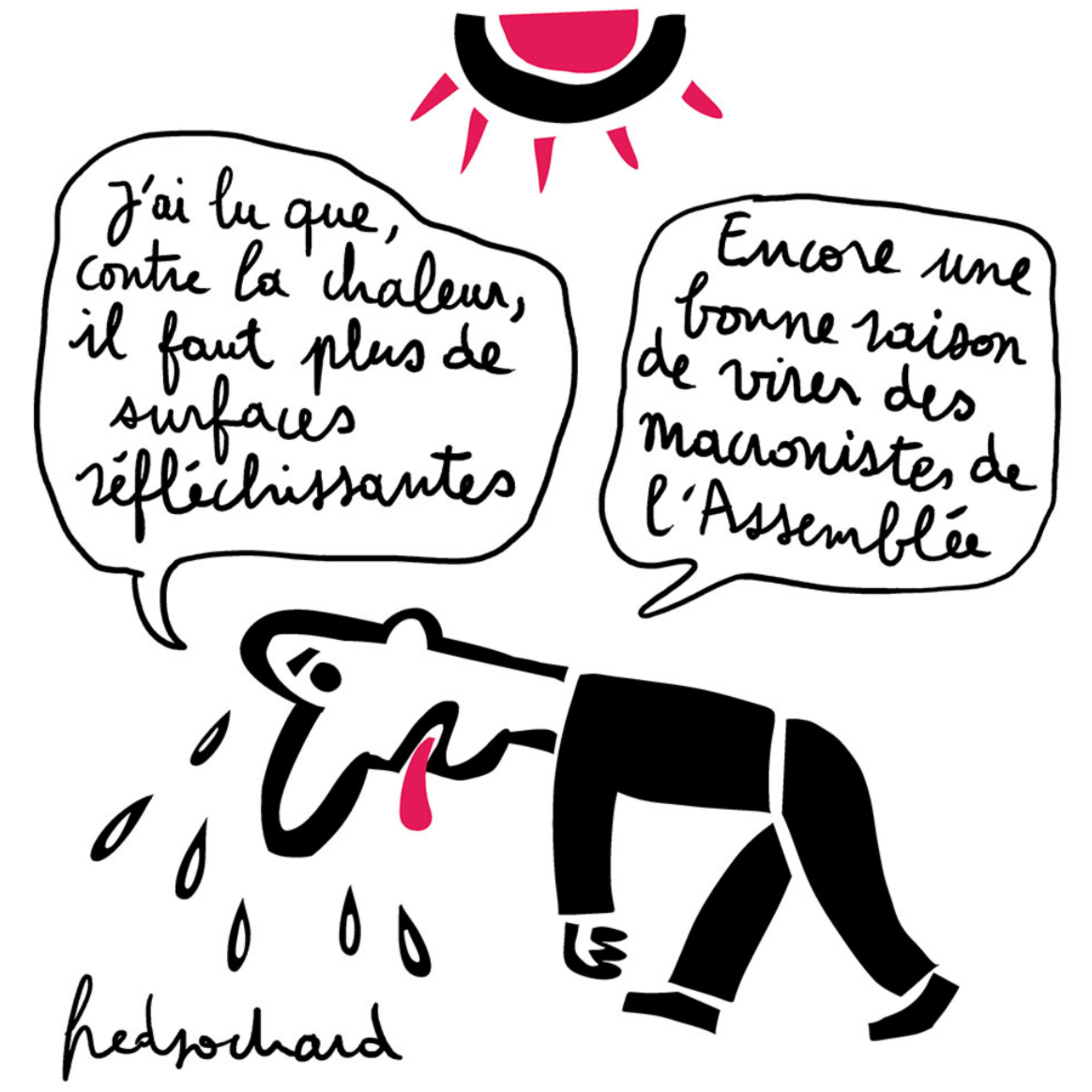

Agrandissement : Illustration 2

Le projet économique d’Emmanuel Macron consiste à miser sur la croissance et l’importance du travail, analyse Kalyst : « Pour Macron, l’absence de productivité parasite le système économique. L’efficacité économique passe par l'augmentation du nombre d’heures travaillées qui conduiraient à davantage de production de bien ». C’est bien la continuité « d’un vieux monde Thatcherien qui persiste dans l’erreur. » Pour cet ingénieur, Le changement climatique n’est qu’un seul symptôme parmi 8 autres limites planétaires et « la seule réponse raisonnable à apporter n’est pas technique mais systémique : il faut modifier en profondeur notre système de valeurs, notre rapport au vivant et la façon dont on consomme. »

Aucun changement possible sans remise en cause de nos modes de consommation, donc. C’est ce que dénonce également Bernard Lamizet : « sous l’emprise du libéralisme, la consommation est devenue une norme de vie. Elle est devenue un impératif de la vie sociale, qui nous soumet au marché au même titre que les structures de l’organisation de la société. » Selon l’ancien professeur à l'Institut d'Études Politiques de Lyon, pour nous libérer de la crise de l’énergie et du climat, nous devons nous libérer de l’aliénation consommatrice et des lois du marché mais également des logiques de la menace et de la peur car celle-ci est devenue « un artifice rhétorique permettant aux pouvoirs et au libéralisme de faire porter aux habitantes et aux habitants des pays la responsabilité du réchauffement ».

Une remise en cause personnelle ?

Pour les tenants de l’ordre économique, nous devons poursuivre un même modèle quoi qu’il en coûte en effort d’éco-blanchiment pour continuer à faire tourner la machine capitaliste. Se libérer de la culpabilité écologique, tout un art du statu quo en quelque sorte. « L’enjeu, conscientisé ou non, pour les industriels et politiques est de réussir à maintenir un même modèle de croissance économique tout en nous déculpabilisant le plus possible de notre responsabilité afin que nous continuions ainsi. » analyse Le Horla dans un billet intitulé : « Crise écologique : et si nous arrêtions d’agir… pour penser ? »

Pour ce professeur de SVT, « la nouvelle cible visée par les industriels, notre temps d’attention […] car à partir du moment où nous prendrions vraiment le temps de penser à notre trajectoire, à la vie que nous voudrions vraiment mener, nous ne pourrions éviter d’arriver à la conclusion qu’un mode de vie en équilibre avec le vivant n’est absolument pas compatible avec celui capitaliste basé sur une croissance infinie. »

Il nous faut donc nous confronter à différents dogmes : le dogme de la loi du marché, le dogme de l’offre et la demande, le dogme de la mise en valeur personnelle par la réussite financière, le dogme de la valeur du travail, le dogme du capitalisme qui empêchent de penser différemment et d’imaginer une autre société. Pour cela, « la réussite matérielle ne doit plus être un marqueur enviable. »

La faille de ce raisonnement réside sur le point de départ de la responsabilité de ce changement radical. Est-il individuel, collectif, gouvernemental ?

« À notre hauteur individuelle, l’impact sur le vivant n’est pas si visible que ça. N’ai-je pas le droit de profiter du peu de temps qui m’est octroyé pour être heureux et rendre heureux les miens ? Un tel égocentrisme n’est-il finalement pas si acceptable ? C’est une vraie question. » s’interroge-t-il.

C’est ce complexe du Colibri que dénonce Jean Ganzorhn dans sa lettre « Je vous écris du futur » : « Nous n’avons pas voulu changer d’un iota, si ce n’est nos petits gestes de colibri, je boufferai bien un colibri, ces temps-ci, avec rage, cela passerait ma colère. »

Car oui, alors que c’est un enjeu majeur, nous nous retrouvons face à une écologie qui le plus souvent « barbe et ennuie » à « jouer les Cassandre ». Trop souvent, les choses sont assénées, mais la science occulte qu’il y a des intérêts divergents. Des bases de raisonnement différentes, des choix de traiter des sujets ou de les laisser s’oublier. Mais il s’agit de choix. C’est que regrettait déjà notre blogueuse Soldat petit Pois lors de la Cop26.

« Dire que l’écologie se résume à une réduction d’émission carbone, c’est la laisser à un groupe techniciste, pragmatique, fondamentalement opposé à un sensible qui sauve, lui, plus qu’il ne détruit. C’est laisser le monopole des questions à poser, le monopole du déroulement de l’histoire à une seule paire de lunettes. »

Il s’agit pour elle d’envisager, « L’écologie comme une matrice. Pas comme un thème. Pas comme une couleur. Pas comme des peurs. Comme une manière de se réapproprier nos destins communs. »

Dans cette prise de conscience du pourquoi et pour qui, le rôle d’alerte des médias est fondamentale, comme le promeut Alain Duez : « Bien que les problèmes soient pour la plupart identifiés, l’urgence est de faire en sorte que le plus grand nombre y accède, les comprenne, se les approprie, les mette en œuvre »