Agrandissement : Illustration 1

À l’occasion de l’obtention du Prix révélation 2020 de la Sgdl (Société des gens de lettres) pour son recueil de nouvelles ‘J’ai dû vous croiser dans Paris’ (Parole éditions), survol de l’œuvre en construction d’une auteure à la plume aussi émouvante et drôle qu’affûtée dès qu’il s’agit de croquer les non-dits, les silences, les hésitations et les pudeurs des âmes. Plongée dans l’univers humaniste mais pas dupe d'une écrivaine solaire : Fanny Saintenoy.

Agrandissement : Illustration 2

- 'Juste avant’ : puisqu’il faut partir... Mémoires de femmes

« Il y a quelque temps, je sais pas ce qui m’a pris, j’ai eu envie de retrouver mon visage d’avant, le visage de mes vingt ans. À force de me regarder tous les jours dans la glace, j’avais fini par être persuadée d’avoir toujours eu ce visage de vieille folle, on dirait une souris malade. Si je m’examine bien, je vois mon squelette sous la peau, c’est tout en transparence avec ces grosses veines violettes, ça fait des frissons. J’ai fini par mettre la main sur un portrait encadré dans du carton. »

Agrandissement : Illustration 3

Juliette est une très vieille dame qui a démarré sa vie au début du XXème et s’apprête à tirer sa révérence à l’approche du nouveau millénaire. Narratrice, elle se souvient de sa jeunesse, de sa mère peu aimante, de la fougue de son militant de mari, du cancer criminel qui embarqua sa fille Jacqueline avant elle, douleur inapaisable, contre-nature (« Le cancer n’aime pas les vieux, ça l’excite pas, il lui faut de la cellule fraîche »). Parfois la mémoire flanche façon Jeanne Moreau. Puis le Front Populaire, la Guerre d’Espagne, la Seconde de revenir, de s’imposer et de faire taire les paroles infantilisantes des professionnels du très grand âge. Un matin, des gendarmes français viendront chercher l’époux résistant et du camp nazi Louis ne reviendra pas. Derrière les ultimes confidences de Juliette, c’est tout le siècle féroce qui défile. Son arrière-petite-fille Fanny, voyageuse impénitente et mère à son tour, consciente du départ proche, encourage son aïeule à se livrer, à lui raconter mille histoires comme lorsqu’elle était enfant dans la maison de vacances de Bergerac, celle avec le jardin qui devenait pour elle un royaume. Consciente du trésor qui disparaît lentement, elle le fait pour elle aussi, pour sa fille, pour retrouver la cohérence des destins familiaux. ‘Juste avant’ est avant tout une affaire de femmes car « les hommes, ils tiennent pas le coup dans cette famille, soit ils partent à la guerre, soit ils se défilent. » Telle une malédiction, elles se retrouvent chacune à tour de rôle sans mari, seules avec leurs demoiselles, et l’histoire de se répéter sur un siècle. Cinq générations, Juliette, Jacqueline, Martine, Fanny puis la petite Milena. Quatre mères et filles et une enfant promesse dont les fils reliés des existences affleurent, évidents, empreintes personnelles qui guident, influencent chacune les générations suivantes. La plume légère et douce de Fanny Saintenoy accouche les anecdotes des dames de sa vie et en façonne des chapitres courts, pudiques et émouvants, récit de vies simples mais uniques, fières même par temps mauvais. Juliette et Fanny (qui appelle affectueusement son aînée « granny, vieille pomme ») se partagent la narration, livrant doutes, drames et bonheurs familiaux avec la même ironie, la même allergie aux faux-semblants à défaut, désormais, de la même énergie.

Agrandissement : Illustration 4

« J’espère juste que tu n’as pas trop peur, comme ces animaux qui se carapatent sous un fourré pour leur dernier souffle, qui se cachent en croyant qu’ils pourront lui échapper. Tu veux que je te caresse les cheveux ? » Au delà de la chronique d’une existence : la fin de vie, toujours déchirante, terrifiante, mystérieuse, aussi (surtout) en l’absence de toute croyance religieuse. Alors pour faire reculer la peur, de surgir une scène à la Kusturica dans un cimetière, la voix de Pierre Perret chez la jolie Rosette au café du canal, les rires bêtises dans un vieux château de Neuilly, les bougainvilliers et les murets-montagnes de Saint Raphaël, les mensonges romanesques autour d’un vieux poste de radio...

L’auteure a bataillé pour voir ce premier livre publié car les éditeurs ne savaient dans quelle catégorie le placer. « À tous les coups on va lui reprocher de n’être pas « mode ». Ni le livre assez défini. Ce sont là des catégories d’éditeur. Roman ? Récit ? Souvenirs ? Dans quelle case ranger la chose pour la faire vendre ? Personnellement, je m’en fous complètement. C’est un beau et juste texte, voilà la seule chose qui compte, et d’une “gaieté étrange, qui tient, je crois, à la façon dont vous rendez le bonheur d’être chez quelqu’un qui n’a pas été gâté en bonheur de vivre » écrit Daniel Pennac dans une lettre enthousiaste reproduite à la fin de l’ouvrage. Hors des sentiers battus, il trouvera pourtant ses lecteurs et sera salué unanimement par la critique.

Agrandissement : Illustration 5

« Faut du courage pour se dépêcher de mourir, je préfère encore m’ennuyer. J’ai souvent entendu les gens dire, du haut de leur grande jeunesse : « Si j’étais comme ça, je préférerais mourir. » J’aimerais bien vous y voir, petits frimeurs ! Quand le moment est venu, on s’emballe beaucoup moins. On se dit, finalement je suis pas si mal comme ça. » La main de la mort s’approche, frappe à l’aveugle les voisines de chambre de Juliette. « Pendant des années j’avais une copine à l’étage du dessous, Mme Garrigue, nous passions presque toutes nos journées ensemble. Elle est morte d’un seul coup, ça ne m’a rien fait, pas une larme, pas un regret, “rien qu’un peu de dégoût devant son corps jauni. J’irai regarder « Tournez manège ! » chez une autre, voilà tout. Incroyable, l’indifférence des vieux pour les autres vieux. » La solitude du grand-âge, le pathétique des maisons de retraite, l’attente de l’inexorable, les incompréhensions parfois (« C’est bizarre cette fascination pour les pays si lointains, l’Inde, on y a eu droit en long, en large et en travers ») mais la tendresse qui l’emporte et fait le lien au croisement des générations : ‘Juste avant’ évite avec grâce la sensiblerie ou le voyeurisme, il emmène le lecteur au plus près des peurs, des tendresses pas toujours bien exprimées, du dialogue parfois négligé. Paru en 2011, porté par le désir de restituer avec pertinence toute la richesse et la complexité oubliées d’une longue vie qui s’achève, ‘Juste avant’ est aussi un livre de transmission, de mémoire à la fois intime et commune au sein d’un clan, un livre que chacun aimerait pouvoir écrire. Sa lecture se fait encore plus attentive en 2020, l’année d’une pandémie durant laquelle certains auront flirté avec une légèreté inexcusable et sans complexe avec l’idée d’eugénisme.

Agrandissement : Illustration 6

« Granny, c’est long de te voir mourir, le temps devient cruel. Tu happes l’air difficilement, tu blêmis, tu jaunis, tu trembles, et je ne saurai pas comment te réchauffer parce que je sais bien que ce n’est pas une question de couverture. » Il est trop tard maintenant pour parler de Martine en tenue hippie, d’écouter Fanny conter « l’immensité du ciel indien », de se remémorer la force de Jacqueline face aux médisances et à la maladie ou d’imaginer le futur de la petite Milena. Juliette s’éteint, glisse vers l’inconnu mais longtemps elle restera dans l’esprit des lecteurs qui auront su se pencher sur ce ‘juste avant’, sur cette vie pleine, digne; immortalisée à présent. Un très beau premier livre qui révéla une plume finesse : celle d’une auteure gourmande des autres qui sait si bien révéler le sens caché de ces ‘petites choses de la vie’ que d’autres ne voient ni ne comprennent peut-être plus. Tout est là, pourtant, semble nous murmurer dans un sourire malice Fanny Saintenoy.

- ‘Juste avant’, Fanny Saintenoy, ed. Flammarion -

* voir également la belle chronique de Josyane Savigneau à la sortie du livre dans Le Monde

** le site du photographe espagnol Gabriel Tizón

Agrandissement : Illustration 7

- ‘Qu4tre’ : la faune de la place. Un roman choral jouissif

« Arcotis, C comme Coreopsis, D comme Depladenia »

« Non mais qu’est-ce qu’il leur a pris à mes abrutis de géniteurs le jour où ils ont décidé ça ? Diana… Ils avaient dû picoler encore par la racine. Ma mère avait sûrement pleuré devant le mariage à la télé, ou alors c’est la voix de Zitrone. C’est lourd comme croix, même si elle était tellement aimée la Lady, tout le contraire de moi. Mes parents… une réclame pour consoler les orphelins : réacs, plus bêtes que leurs truies d’élevage. Le jour où mon père m’a collé une beigne qui m’a fait voler dans le bousin, j’ai rempli un sac Leclerc et je suis partie prendre le car, sans réfléchir, le car vers la capitale, c’était la seule direction. »

« Platycodon, pélargonium, pourpier »

Diana, employée dans une ménagerie parisienne, a pris l’habitude de retenir et de réciter à voix haute le nom des plantes qui débordent sur le quai de la Mégisserie, paradis des jardiniers du dimanche, des familles en quête d’un clebs à payer au prix fort et des originaux fans des souris-croquettes à offrir à leurs boas chéris (baptisés Gros-Câlin ? Allez savoir). Pas sûr que balancer ‘hippophae’ ou ‘symphoricarpos’ soit très utile à Diana en soirée mais, que voulez-vous, la solide demoiselle n’a pas vraiment reçu une éducation à la Spencer et son inculture la complexe méchamment. S’il faut bien une première leçon, pourquoi ne pas démarrer avec les subtilités latines de la fougère-déco voire avec l’appellation savante du mini-cactus d’étagère ? Au rayon des prénoms cheap, Diana a de la concurrence avec sa confidente, Britney. La susdite n’est guère contrariante car hamster russe de son état, en vente dans la boutique (mais planquée au fond, il ne manquerait plus qu’une gosse capricieuse de passage...) « Star en chute libre, vulgaire et pitoyable » et « princesse molle au sourire de cocker dépressif » : toxique ou pas, le duo est corsé. L’une, œil vide joues pleines, tue le temps en faisant du surplace dans une roue en plastique ou en pionçant en boule dans la sciure tandis que l’autre fuit ses semblables bipèdes, la truffe planquée dans les souillures animales, et ne rayonne ni par sa fantaisie ni par son charisme. D’un pas pataud Diana traverse la place du Châtelet durant sa pause, abandonnant son rat narcoleptique le temps d’avaler un plat forcément quelconque dans une brasserie proche du théâtre de la Ville, Paris 1.

Agrandissement : Illustration 8

“Nausée nauséeux naupathie nautile nauplius naumachie naufrage naufragé nauséabond”

« Oui je suis vivant et vous allez tous finir comme moi. Votre travail est trop précaire, votre loyer trop élevé, les emprunts à la consommation rongent vos fins de mois. Je vous tends un miroir dans lequel se dessine votre trajectoire : dans quelques années, vous serez là, à ma place. Et comme moi, vous serez encore vivants. C’est ce qui vous terrifie, on peut devenir un rat et en avoir parfaitement conscience. »

“Déboulé débourser déboulonnage déboulonnement débourbage débourrage déboucher déboutonner déboutonnage »

Sous le regard sévère de chimères égyptiennes et de passants juges, Walter émerge difficilement. La gueule de bois semble méchante : l’homme vêtu comme un prince a passé la nuit aux pieds de la fontaine du Palmier, veillé par une Victoire sarcastique qui agite ses lauriers en se bidonnant. Elle en a vu d’autres : entre les manifs hebdomadaires des sans-papiers, les tenues de soirée grande pompe des premières et les épaves cassos régulières, plus rien ne la fait sursauter. Walter est-il un clochard, un fêtard snifeur évadé d’un roman de Bret Easton Ellis ou un artiste antipathique échoué là par hasard ? Toujours est-il qu’il croque ses contemporains avec une férocité rare, un snobisme aussi outrageant que fascinant.

« Les cheveux frisés donnent toujours aux filles un côté plouc ou provincial [...] papier peint arraché par endroits. Des cadres poussiéreux renfermant les plus belles beautés d’Hollywood, sacrilège. Avoir tourné avec Lubitsch, Capra ou Wilder et finir dans les W-C du Sarah-Bernhardt [...] Tes chiottes puent la mort, elles puent la bouffe infâme que tu donnes à tes clients et qu’ils s’empressent de déféquer avant de retourner travailler. L’infection des lieux ne résulte pas de ma présence mais bien de l’odeur de ta propre inexistence. Je tire sur la chaîne et je l’évacue [...] je suis riche, tu n’es rien. Ma fortune est le sésame de ton respect. »

Le pas léger d’une passante qui le regarde dans le fond des yeux, la seule à s’y risquer, le pousse à franchir les portes du Sarah Bernhardt, brasserie de la place du Châtelet, Paris 1.

« Je traverse la place encore sans me soucier des voitures, fixant toute mon attention sur le café où j’oserai entrer tout à l’heure, où j’oserai commander une boisson chaude, n’importe laquelle, pourvu que la tasse soit grande, que je puisse y poser mes mains, souffler sur l’eau fumante, regarder cet homme et deviner peut-être ce qu’il est, ce que dit son regard. »

Agrandissement : Illustration 9

Constance attire tous les regards sans le vouloir, sa grâce et la finesse de son corps pourtant taillé pour le combat magnétisent et émeuvent, quand bien même se voudrait-elle invisible. Constance est danseuse étoile, tête d’affiche du spectacle qui triomphe au théâtre de la Ville. Pourtant demain Constance ne dansera plus, ainsi l’a-t-elle décidé, ce soir est sa dernière, l’homme aimé ne reviendra pas; elle ne sait rien faire d’autre, même pas faire semblant avec les hommes de passage, mais demain Constance oubliera tous les gestes, demain Constance ne dansera plus. Constance doit aimer lire Marguerite Duras.

« J’attends que les traînées rouges s’effacent, comme j’attends que le fard disparaisse et qu’il me rende mon visage, un visage que personne ne reconnaît parce que sur l’affiche il est doux, tendre, gracieux, parce que le théâtre, le chorégraphe, les attachés de presse l’ont voulu ainsi et qu’il est si facile de tricher, le temps d’un clic, d’une image. Mais sur la scène et hors de la scène, on ne ment pas longtemps et les hommes qui m’ont crue douce, tendre, gracieuse étaient aveugles ou ils n’ont pas su voir. »

Les heures qui la séparent de cette représentation si singulière, elle les passera assise dans le café vieillot adjacent, mal à l’aise et fragile, détachée mais sensuelle pourtant.

Agrandissement : Illustration 10

« Ça ne m’amuse pas que tous les marginaux du coin veuillent se soulager chez nous, Franck et Chantal m’envoient chaque fois leur demander de ne pas s’attarder. Dès qu’il faut être désagréable, ils pensent à moi comme si mon caractère bourru signifiait que je me fiche de rudoyer les gens. »

Élodie n’est pas cantonnée au rôle de pitbull de la maison, elle donne la météo aussi. L’état de ses mollets blancs de rouquine est un indice précieux pour les habitués qui veulent suivre les caprices du temps. Serveuse au S_rah Bernh_r_t, Élodie passe l’humanité au laser depuis son comptoir. Bouffe, argent, regards : les ingrédients explosifs; si révélateurs. Les lettres tombées ne sont pas remplacées, pourquoi faire des frais ? Emplacement idéal au centre de la cité, la brasserie draine touristes en route pour Notre-Dame, promeneurs des bords de Seine, avocats et juges du Palais de Justice, spectateurs des deux théâtres, celui de la Ville et du Châtelet. Élodie, la limonadière à la Klapisch, a de la matière sous les yeux pour enrichir son étude anthropologique.

Agrandissement : Illustration 11

“Blonde, visage chevalin, coudes saillants : une salade niçoise, une eau pétillante ; gros, couperose, souffle capiteux : une bavette saignante, frites, un pichet de bordeaux ; coupe soignée, ongles propres, costume, dossier entrouvert sur la table, regard qui m’interroge dès que je passe et « une fiche deux repas avec la tva » : un sandwich crudités, Coca zéro, double café serré en urgence pour une audience à treize heures trente ; des bras nus, musclés, un corps qui récupère au comptoir : une bière, un sandwich rillettes, L’Équipe, un café ; poivre et sel, allure sportive, Pariscope : un saumon à l’oseille, un fromage blanc ; un groupe de six au coude à coude sur deux tables de bistrot : un merlu, une purée-saucisses, une omelette aux champignons, non, deux, un tartare-salade, un petit salé aux lentilles, deux carafes d’eau, pas de rouge, nous ne sommes pas vendredi, encore une corbeille de pain. Je ne suis plus qu’un inventaire du joyau du patrimoine mondial de l’unesco, un Ginette Mathiot qui déambule entre les tables, les jambes, les ordres. »

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Diana, Walter, Constance et Élodie vont passer une journée en trois mouvements dans cette brasserie parisienne sans âge. Se croiser, se jauger, se fuir, se séduire, s’affronter : transparents ou lumineux, une journée déterminante pour chacun. Les mains glisseront vers les bas-ventres au sous-sol, un père prédateur resurgira, une blondinette finira saucissonnée avenue Victoria et un bacha posh (fille afghane élevée et habillée comme un garçon) bouleversera un cœur. La solitude (les solitudes) et la difficulté de se comprendre sont la matrice de ce roman écrit à quatre mains. Pourtant, la lecture est jubilatoire tant la cruauté de certaines scènes est gonflée et les mille facettes des personnages approfondies. Ce qui aurait pu n’être qu’un exercice de style (réunir quatre jeunes auteurs pour un projet commun : Fanny Saintenoy, Caroline Lunoir, Anne-Sophie Stefanini et Sébastien Marnier) se transforme en un objet ovniesque qui braque sans pitié ses projecteurs sur les mentalités urbaines. Un livre spirituel et piquant qui ne vous fera plus jamais traverser la place du Châtelet de la même façon.

- ‘Qu4tre’, de Fanny Saintenoy, Caroline Lunoir, Anne-Sophie Stefanini et Sébastien Marnier, ed. Fayard -

Agrandissement : Illustration 14

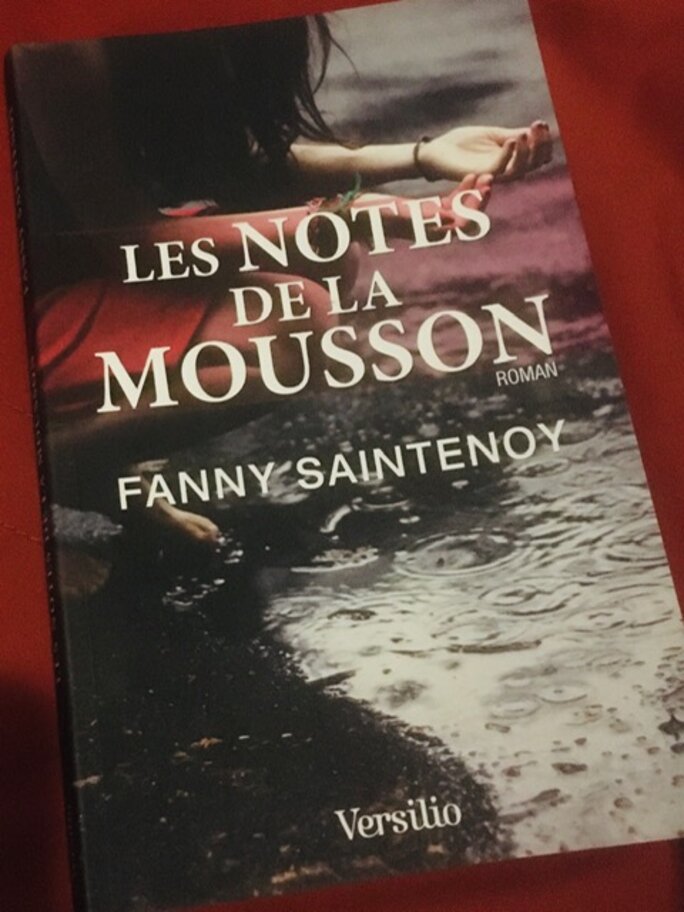

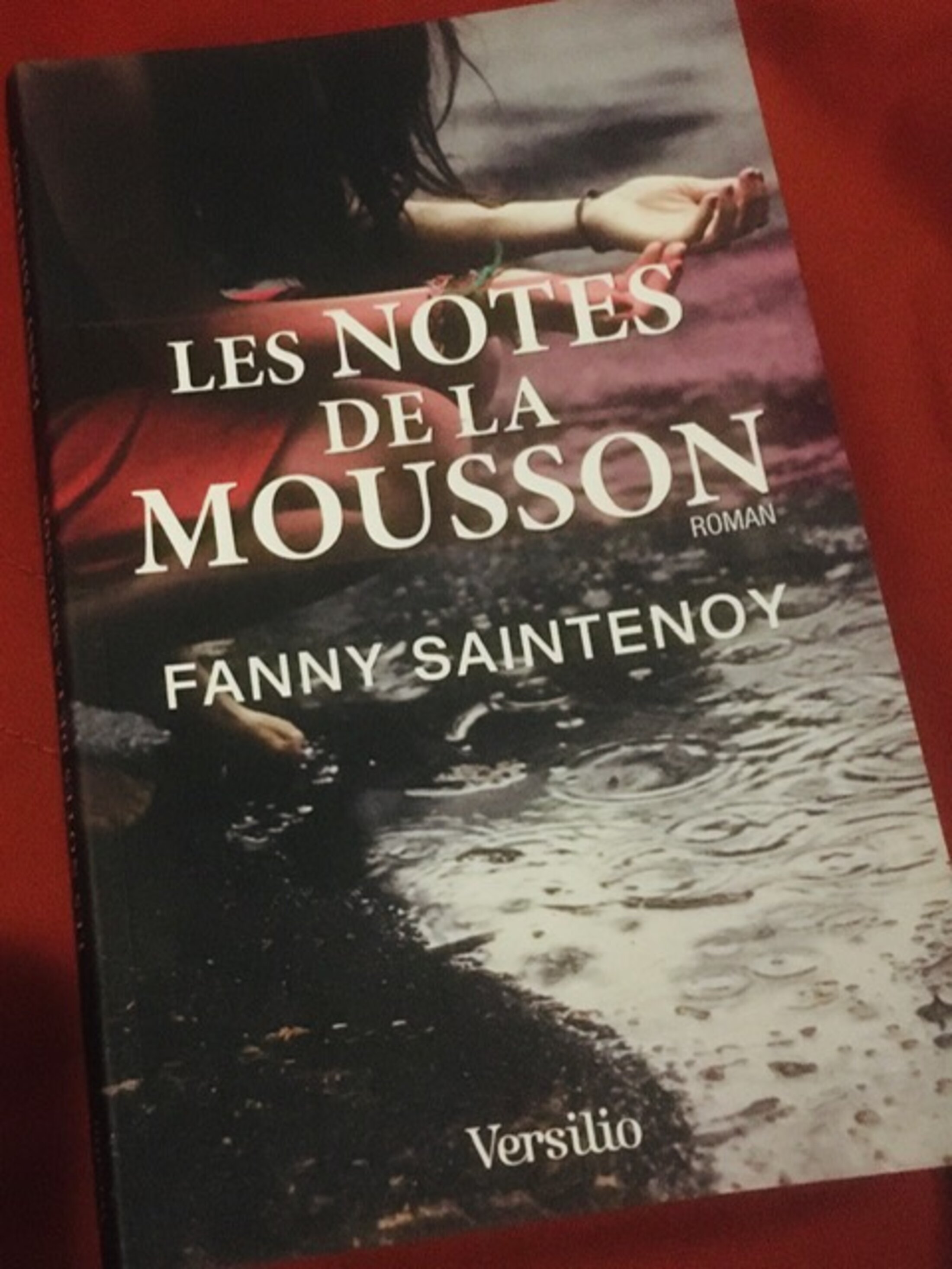

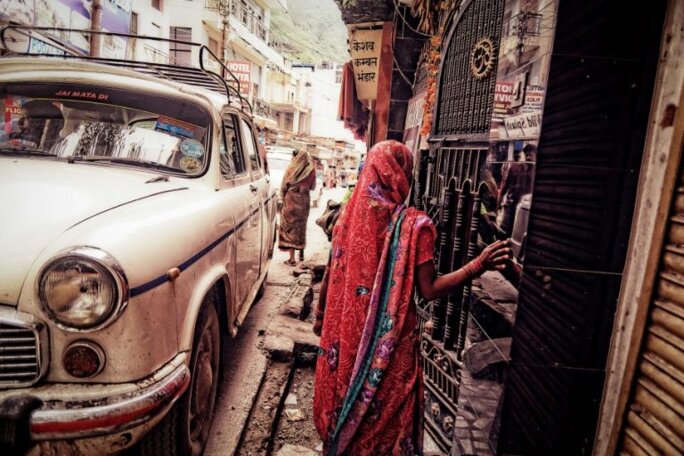

- 'Les notes de la mousson', de Fanny Saintenoy. Les secrets de Pondichéry

Un rickshaw fonce dans les rues animées de Pondichéry avec à son bord deux amoureux improbables, le tintement délicat des kolusugal (bracelets de cheville) d’une femme admirative n’émeut plus son époux musicien assis par terre en tailleur, penjabi impeccable et dos tourné. Une vieille servante interprète en secret les poses alanguies des vaches sacrées, le sari d’un jeune marié est souillé par des crachats anonymes. Les pluies de la mousson de purifier le visage pensif offert au ciel tandis que le mutisme mystérieux d’une petite fille Intouchable du Tamil Nadu d’envoûter un doux rêveur. La terre du sous-continent indien sera bientôt gorgée d’eau mais, la puissance des cyclones intérieurs rendra anecdotique celle des éléments saisonniers. Kanou, Galta, Anjali et leurs proches seront bientôt débordés par souvenirs, regrets et doutes qui tels des torrents mal contenus emporteront sous peu les barrages les plus sophistiqués.

Agrandissement : Illustration 15

Après un premier roman célébré par la critique, ‘Juste avant’ (chez Flammarion) et un second à plusieurs mains, ‘Qu4tre’ (chez Fayard), Fanny Saintenoy poursuit avec ‘Les notes de la mousson’ son travail sur la mémoire, sur les secrets familiaux qui entravent, les silences qui « résonnent longtemps et portent loin ». Repérer les crispations d’un visage qui trahissent la tempête intime, souligner la gravité d’un regard, voile fugace, oh à peine perceptible mais annonciateur déjà. Les discrets soubresauts, les émois secrets et les peurs enfantines qui échappent - rebelles indomptables - à tout commandement, qu’un geste, un blanc, un agacement sans motif vont mettre à jour : la dame Saintenoy est à son affaire.

Agrandissement : Illustration 16

« Galta décide, comme elle le fait souvent en cachette, d’aller se mettre sous la pluie battante au milieu de la cour, le visage relevé vers le ciel, comme une possédée; cette étrange cérémonie la rend toujours plus lucide et plus calme. Elle s’accroupit, se cale les fesses sur les talons et reste ainsi sous l’eau purifiante. Le soulagement habituel n’opère pas, le fourmillement des gouttes et le silence opaque qui se cache derrière la pluie la mettent dans un état second. Elle se sent perdue, entièrement. Galta sort de tous ses rôles, elle n’est plus la maîtresse de maison évaporée, la mère en retrait, l’épouse à la fois sublime et transparente, la ‘poupée’ de Ahmma. »

L’Inde, ses odeurs de cuisine, de jasmin et d’encens, d’automobiles et de corps qui brûlent aussi, ses couleurs vives, sa saveur épice, ses effluves bidis et ses injustices de classe s’invitent dans cette nouvelle exploration des non-dits, des infimes mouvements de l’âme qui finissent par faire un jour, sans autre préavis, bifurquer les chemins. L’Inde personnage à part entière, ou plutôt la nostalgie du pays aux mille dieux qui nourrit autant le récit qu’elle révèle celle de l’auteure ( « J’y ai presque tout appris et réappris » notait-elle dans ‘Juste avant’). La gardienne solitaire d’une école parisienne se console d’avoir eu trop peur de la vie, de ne pas avoir su choisir, en parlant tamoul à une perruche messagère. « Angèle n’oserait avouer à personne que souvent elle se ‘croit’ noire, elle se voit ainsi, elle rêve d’elle-même en indienne. Il lui arrive de s’étonner en voyant son poignet si blanc. Certains dimanches, depuis qu’il n’y a personne d’autre dans l’école, et qu’elle ne risque pas d’être surprise, elle s’habille en sari, sort ses bracelets, des bangles aux couleurs vives, ses bijoux de cheveux, ses clochettes de cheville, et elle marche pieds nus avec délectation. On dirait une petite fille qui se déguise, elle se trouve pitoyable mais elle s’autorise cette éphémère métamorphose. »

Kanou, lui, petit garçon choyé de dix ans, pressent les changements à venir. Il ne sait encore s’ils seront liés à l’âge ou aux événements extérieurs. Il devine cependant qu’ils seront aussi soudains et violents que les averses de juillet. Le flux de l’air va s’inverser, les masses chargées de l’humidité de l’Ocean indien vont venir se fracasser, poussées par les vents, contre la chaîne himalayenne et déverser abruptement leur trop-plein sur Pondichéry. « Il commence à penser que grandir revient à sentir les préoccupations des adultes » et s’il n’est ni météorologue ni brahmane oui, songe-t-il, quelque chose de cet ordre de la nature instoppable, dans sa famille, va se produire : les vents se lèvent.

Agrandissement : Illustration 19

« Pondichéry était une commère, autant qu’une ville de province française mais en plus peuplée et tout aussi assoiffée de rumeurs à croquer. » La plus française des cités indiennes bruisse de milles bruits, lourdeur des regards, poids des conventions : les destins se croisent, se reconnaissent, remontent le temps et convergent vers le même silence originel. Fanny Saintenoy de tendre de délicats fils entre les portraits, préparant le lecteur à l’arrivée des trombes émotionnelles qui prennent leur élan pour mieux chambouler les existences mélancoliques bientôt, sous le regard impassible de Ganesha. Capturer les notes de la mousson, « ses crépitements, son feulement, le tempo du clapotis et le silence qui rôde autour », entendre le plus discret des soupirs provenant de la conscience : ‘Les notes de la mousson’, aventure solaire qui sublime l’émotion et exalte la force des racines autant qu’elle expose le poison sans frontière de l’intolérance. Transpose sur papier la marque laissée par le pays des tigres et des pluies libérées sur l’âme de l’écrivaine voyageuse.

De l’exil intérieur, parfois, certains reviennent. De la terre humide de Pondichéry, soudain, un conte indien lumière de surgir.

- ‘Les Notes de la Mousson’, Fanny Saintenoy, ed. Versilio -

Agrandissement : Illustration 20

- 'J'ai dû vous croiser dans Paris' : les déambulations sensibles de Fanny Saintenoy

L’objet en lui-même fait sursauter : il est de toute petite taille. Broché, dessin apaisant en guise de cape (en période d’aigreur et de tensions XXL, ça dénote), doté d’une mise en page aérée mais pourtant son format est proche du poche, pensé pour se laisser transporter dans les replis de la veste, du jean, pour bondir du sac à main en toute occasion et mieux s’y réfugier (marque-page précieusement glissé) au premier dérangement. Comme s’il aspirait à la discrétion, cette discrétion certes à contre-courant de l’époque mais qui fait du bien désormais, non ? Facile à sortir lors d’un trajet en métro, dans une brasserie en attendant l’ami(e) retardataire (sans pour autant passer pour un poseur de terrasse), au bord du canal St Martin un jour ensoleillé en mode lézard-clopeur ou à l’arrêt du bus 147 qui s’obstine, celui-là, à ne toujours pas pointer son nez en dépit des affirmations des écrans (le 147, légende urbaine ?)

Ingénieuse mise en forme de l’éditeur pour le dernier ouvrage de Fanny Saintenoy au délicieux titre ‘J’ai dû vous croiser dans Paris’ (chez Parole ed.), recueil de vingt-quatre nouvelles, vingt-quatre temps de pause dans la vie survitaminée de ses personnages, de regards tendres, vifs et fins sur le parcours de ces drôles de créatures qui constituent la faune parisienne.

Agrandissement : Illustration 21

Agrandissement : Illustration 22

Agrandissement : Illustration 23

Emportés par la foule... Au hasard des quartiers et des rues de la capitale chers à l’auteure, de Charonne à La Chapelle, du pont de Grenelle au parc Montsouris en passant par la Porte de Montreuil, patchwork d’atmosphères (comme disait l’autre) additionnées, apparaissent les fils intimes des existences au milieu du vacarme, du mouvement constant, de la toile gigantesque, de la toile de fer. Touches d’altruisme dans une cité que d’aucuns dépeignent déshumanisée, empathie alors que le temps n’idolâtre plus que la rage et les (im)postures et rappel de la diversité mais aussi des ressemblances qui, n'en déplaise à certains, nous unissent : Fanny Saintenoy se fait guide malicieuse et nous embarque dans une visite parfois enchanteresse par la légèreté de sa plume et parfois bouleversante (mince, l’histoire de ce père qui doit apprendre à nager me fait chialer en pleine rue. Non non, merci tout va bien, la poussière, probablement. Saletés de travaux !)

De la discrétion, donc, car il faut l’être pour observer le monde, pour saisir les intentions et les secrets derrière l’attention portée par cet homme cabossé à un petit garçon au « sourire de voyou romantique » dans le wagon. Ce n’est pas tant le morveux qu’il observe que son enfance à lui qui affleure sans prévenir. Au bord de la Seine une vieille dame patiente. Sa sonnerie de portable est un air de tango, elle a un rendez-vous. Mais, ce n’est peut-être pas ici. Un père de famille dîne au restaurant avec des amis et se moque de son ado qui le bombarde de textos, « rentre, rentre papa ! » Les rôles seraient-ils inversés ? Non, nous sommes le 13 novembre 2015 et il se passe quelque chose au Bataclan et sur les terrasses de Paris. Rue des Suisses, une jeune femme enceinte entre seule dans une clinique. Le jour J. Elle est fière, n’a pas voulu être accompagnée. Mais, en franchissant le seuil... Ce jeune homme blond aux traits délicats dans le métro ressemble à Arthur Rimbaud. Il est beau. Il a la vie devant lui. Quelles idées sottes nous avons parfois, n’est-ce pas, en observant les passants ! Heureusement elles demeurent secrètes.

Agrandissement : Illustration 24

Agrandissement : Illustration 25

Agrandissement : Illustration 26

« Les jours rallongent, le campement s’organise et devient plus élaboré. Une table est posée à côté de la tente et les habits sont accrochés à la grille du parc, un pic par type de vêtements. Je ne l’ai jamais vu sur la pelouse ou dans les allées. Il pourrait profiter des fleurs, s’allonger dans l’herbe mais il reste sur son territoire. Maintenant quand je passe le soir et qu’il est en train de dîner, je m’excuse avec un sourire, on dirait que je traverse la salle de séjour de quelqu’un par inadvertance. »

Un autre SDF s’installera, lui, Hôtel de Ville dans la cellule de Nelson Mandela, reconstituée pour une exposition salle St Jean puis abandonnée sur le trottoir. Ironie est-il là le mot juste ? Honte ou désespérance, plutôt.

« Sur le boulevard, de l’autre côté du tram, passe une délégation de mariage africain. Les gens dépassent des voitures par les fenêtres ou les toits ouvrants. Ils roulent doucement et klaxonnent. Ils sont chics, joyeux, ça brille de partout. C’est un convoi de princesses et de princes. Tout le monde les regarde, sourit, se laisse prendre par cet élan. On aurait presque envie d’applaudir et de suivre. C’est la fête. » À côté, un Sénégalais alcoolisé qui n’est pas invité hurle ‘TRANSHUMANCE !’, telle « une incantation proche de la transe ». Il n’est pas méchant. Juste scandaleusement douloureux.

Agrandissement : Illustration 27

Agrandissement : Illustration 28

Agrandissement : Illustration 29

‘J’ai dû vous croiser dans Paris’ se referme délicatement une fois sa lecture achevée. Ce recueil de nouvelles réchauffe l’âme et qu’il soit publié dans la nouvelle collection ‘Main de femme’ des éditions Parole ne surprend guère. Car une pudeur se dégage, cette pudeur typiquement féminine qui consiste à se raconter sans se mettre impérativement en avant. L’auteure de ‘Juste avant’ (2011) parle d’elle en décrivant, en imaginant les autres et le résultat est à la fois troublant, pertinent et furieusement attachant. Cet ouvrage ne s’adresse bien entendu pas aux seuls Parisiens (même si la description en quelques mots de l’ambiance des lieux cités leur paraîtra plus aisément formidablement menée) mais plutôt à toutes celles et tous ceux qui aiment déposer avec délicatesse les masques.

Agrandissement : Illustration 30

Agrandissement : Illustration 31

Agrandissement : Illustration 32

Un extrait pour terminer, du côté du Père-Lachaise, lieu emblématique et mystérieux de Paris s’il en est. La narratrice est installée sur la tombe de sa mère, cigarette au bec.

« Souvent je voudrais, bêtement cela me ferait plaisir, que quelqu’un me fasse une réflexion désobligeante parce que je suis posée là et que je fume sur une pierre tombale. Cela m’arrangerait de pouvoir cracher une colère de rien que je sais pitoyable. Je voudrais prononcer une fois cette réplique de théâtre : « Je suis chez moi ici, Monsieur, c’est le seul endroit que je possède dans Paris. J’ai acheté pour cinquante ans, je suis chez moi, assise, et je fume si je veux. » Le sentiment d’injustice passe parfois par des caprices d’enfant. Personne ne m’a jamais rien dit, les gens baissent plutôt le regard. C’est raté, ils comprennent que je ne fais pas ma rebelle mais que je couve un chagrin éternel. » Plus loin : « La pierre devient très froide et le vent du Père-Lachaise me susurre de retourner à la ville, aux vivants, aux enfants, au travail. Je descends les marches de l’allée, je jette mon mégot éteint dans la poubelle. Je ne crois à rien depuis toujours et pourtant, sur une branche, à gauche, un oiseau que je n’ai jamais vu, et que je ne sais pas nommer, est là, posé. Il ressemble à une créature de fable, il me fixe, sublime, il n’est pas d’ici. On se regarde longuement, il chante quelques notes aiguës et je lui souris.

Je pars en étant persuadée que l’esprit de ma mère a voulu me retourner la politesse de ma visite, avec ce signe incongru. L’athéisme le plus forcené a parfois ses limites, il est doux de se laisser happer par quelques mystères. L’envoûtement du Père-Lachaise a le pouvoir de bousculer mes plus tenaces convictions. »

Fanny Saintenoy, un œil, une sensibilité à vif, ou comment faire monter l’émotion avec simplicité et maestria. Et qui sait, chanceux : peut-être l’avez-vous déjà croisée dans Paris ?

- ‘J’ai dû vous croiser dans Paris’, de Fanny Saintenoy, aux éditions Parole collection Main de Femme. Nouvelles

(photos ©Frédéric L'Helgoualch)

— Novembre 2020 : ‘J’ai dû vous croiser dans Paris’ remporte le Prix Sgdl révélation premier recueil de nouvelles —

- ‘Les clés du couloir’ : le pacte. Huis clos nitescent de Fanny Saintenoy

Agrandissement : Illustration 33

« J’ai rencontré le Diable, je devrais alerter mes supérieures, surtout mère Marine qui fait peur à tout le monde. J’aurais dû le faire sur-le-champ, mon Dieu, et en courant, mais la Chose m’a piégée. Sa voix m’a ensorcelée, c’est comme dans les histoires qu’on me racontait quand j’étais petite. Je suis paralysée par un poison, une femme et ses mots, la liberté qui reste ancrée en elle. »

La nonne, air éthéré permanent, porte-t-elle des mules, des sandales franciscaines ? Glisse-t-elle (ombre parfaite) ou se permet-elle encore d’émettre quelques décibels, résidus de lointaines velléités, claquements de la matière contre le sol trahissant la survivance de son corps de femme, encombrant ? Le silence règne en maître dans le cadre blanc virginal.

Parfois, pourtant, des cris étouffés, des bruits sourds et brefs qui font saisir que l’endroit n’est pas une retraite choisie.

L’une des sœurs se sera éloignée du Chemin, aussitôt tirée par le voile, sans ménagement au détour d’un corridor. Destination inconnue. Mains fermes invisibles. Un doute naissant perceptible dans son regard et la voici chutant du statut de gardienne de l’Ordre à celui de succube du Malin.

« Une petite cantate

Du bout des doigts

Obsédante et maladroite

Monte vers toi

Une petite cantate

Que nous jouions autrefois

Seule, je la joue, maladroite

Si, mi, la, ré, sol, do, fa »

Petra fredonne prudemment depuis sa cellule aux murs immaculés. Contrôlant le mouvement de ses lèvres sous l’œil de la caméra tournée vers elle nuit et jour.

La parole est proscrite, sauf lors des séances communes de rééducation où il est obligatoire de répéter psaumes et autres vérités révélées. Et lors bien sûr des rencontres quotidiennes avec le Confesseur, qui n’attend rien d’autre que d’arracher enfin la demande de Rédemption. De soumission.

« Ce camp est une prison grande comme la petite ville d’un film de cauchemar, des bâtiments rectangulaires séparés par des cours, elles-mêmes séparées par des barbelés. Chaque bâtiment abrite des locaux administratifs et des espaces communs, une bibliothèque pauvre et entièrement dédiée aux écrits saints et religieux, des salles de formation super-équipées et des lieux de culte. Rien d’autre. C’est une prison grande, blanche et propre, tellement propre que c’est est écœurant. Êtes-vous, comme moi, enragé par cette non-violence, la façon immonde de si bien nous traiter, de correctement nous nourrir, nous habiller, nous chauffer et, bien sûr, nous éduquer; effacer ainsi l’immense violence, l’autre, celle qui ne laisse pas de traces sur les corps. Ce discours toujours mielleux et fourbe du serpent à sonnette : aie confianccccce, regarde comme je m’occupe de toi avec douceur, comme toute ma compassion et mes bonnes intentions ne sont tendues que vers ton salut, vers ton retour au monde correct et sain, vers tes progrès. Cela me rend encore plus furieuse, je préférerais recevoir des gifles et des sceaux d’eau glacée. »

Petra Alfente, poétesse et traductrice, mère de deux adolescents métis qui ont heureusement trouvé refuge en Inde, le pays de leur père (« enfants de mi-race »), divorcée, athée et grande lectrice de littérature étrangère, en particulier hispanique (« cette femme à l’esprit perdu comme un cochon se roule dans la boue des misères ») cochait toutes les cases établies par la théocratie fraîchement installée au pouvoir qui vient de criminaliser création, opinions divergentes et mélange des cultures.

Même son prénom évoquant les lointaines splendeurs nabatéennes, sentant « la poussière ocre, le soleil et les olives noires » la rendait suspecte d’office.

« Quand on a que l'amour

Pour habiller matin

Pauvres et malandrins

De manteaux de velours

Quand on a que l'amour

À offrir en prière

Pour les maux de la terre

En simple troubadour »

Petra murmure les mots illicites. Sœur Constance écoute, interdite. Religieusement.

Les pions sont placés.

Les sbires du nouveau régime n’eurent pas de mal à accumuler les preuves de culpabilité de l’impie en extrayant travaux, confidences et likes d’un net qu’ils allaient interdire ensuite.

L’époque précédente s’était mise à aduler les sigles, les cases auto-descriptives et simplistes, niant sans le réaliser la complexité humaine au nom d’un concours devenu aussi permanent que ridicule de qui se proclamerait le plus progressiste.

Le retour du bâton fut aussi brutal que finalement prévisible car à ce jeu-là : les intégristes se servirent des étiquettes volontairement posées sur son front par chaque citoyen pour établir leurs listes, essentialistes, définitives.

Désormais désignée ‘ennemie de l’intérieur’ à convertir, rééduquer; ou à défaut oublier, reléguée dans ce cachot de la juste expiation.

Le ‘Traité de la Tolérance’ au bûcher, ‘La Belle Amour humaine’ de Jacques Stephen Alexis, vœu pieux balayé par l’Enchiridion des indulgences et par l’Indulgentiarum doctrina, ressortis de la naphtaline, du droit canonique moyen-âgeux pour faire ce dans quoi les religions non-tenues par la bride, non-soumises au tamis du doute séculier (comment ne pas songer ici aux courageux citoyens iraniens, en particulier citoyennes, en lutte ?) ont toujours excellé : culpabiliser pour diriger. Menacer de flammes terrestres ou éternelles pour asservir.

« Ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue

Je ne m'arrête plus quand je vois la folie

Je fais ses commissions et couche dans son lit »

Petra chantonne prudemment, à genoux, tête penchée dans une posture feinte de dévotion. Sœur Constance chancelle, ébranlée.

Fanny Saintenoy, après le lumineux ‘J’ai dû vous croiser dans Paris’ (ed. Parole), revient avec une dystopie hommage à ‘La Servante écarlate’ de Margaret Atwood, restituant avec sagacité la diffuse inquiétude qui cerne l’époque.

Agrandissement : Illustration 35

Des attaques du pouvoir polonais contre l’IVG et l’instauration de zones « anti-LGBT » au cœur de l’Europe à l’influence des évangéliques aux États-Unis et au Brésil, soutenant jusqu’au bout leurs champions Trump et Bolsonaro (hommes placés, conséquences durables, sur le droit à l’avortement déjà aux USA), des geôles turques d’Erdoğan ne désemplissant pas (« Ici nous avons très peu de livres sur les étagères mais beaucoup d’écrivains dans les cellules » - Ahmet Altan) aux ‘Veilleurs’ Civitas bougies en main-pied de grue Place Vendôme, gigantesques foules de la MPT ânonnant « Ordre naturel ! » en boucle, sans parler d’une grande partie de la jeunesse française de plus en plus allergique à la critique voltairienne des religions (même après Charlie Hebdo et Samuel Paty) ni besoin d’évoquer une extrême-droite désormais systématiquement qualifiée à chaque second tour présidentiel : une diffuse inquiétude quant au retour normalisé de la bigoterie, des bigoteries (justifiées parfois avec prudence - lâcheté - par des « traditions culturelles respectables », circulez), oui, une inquiétude diffuse cerne l’époque.

« Une petite dose homéopathique, pas de quoi faire la révolution. On voulait être tolérants, alors on s’est tus, les athées, nous n’avions pas de représentant pour parler pour nous, pas d’organisation. Finalement on s’est pris un tsunami en pleine gueule, alléluia ! Et, au fond, je sais bien que la croyance, la vraie, n’a rien à voir avec cet ouragan de bêtise et de violence, elle n’est qu’un écran de fumée et une soif de pouvoir. »

Un des nombreux fanatismes religieux s’est emparé du pouvoir : démocratie renversée, droits des femmes, des gays, des esprits forts, des autres croyants, des divorcés, célibataires et autres ennemis du Bien annulés; condamnation de toute musique, de toute littérature « déviantes » (non religieuses). La technologie mise au pas, si la nature respire mieux les libres arbitres, eux, étouffent sous le genou toujours plus pesant d’un dogme de fer bien décidé à éradiquer toute notion d’individualité.

« Avez-vous subi également l’annulation de votre statut ? Ces grands feux atroces dans lesquels ils ont jeté, sur les places publiques, des centaines de certificats de mariage et de divorce, les alliances fondaient, des bouquets séchés crépitaient... la purification par les flammes, un remède vieux comme le monde. Démarier, un nouveau verbe apparaissait.

Toutes ces unions annulées, toutes ces autres recollées de force, dans le brouhaha et le chaos des puzzles de l’amour qu’il fallait remettre au carré.

Deux êtres jusqu’à la mort, un homme une femme, un papa une maman. J’ai échappé à cette farce, heureusement, parce que mon ex-mari s’était remarié à l’église. Ils n’ont quand même pas souhaité briser des couples légaux pour les forcer à rembobiner leur vie. Quand je pense que tous les autres, qui ne s’étaient pas réengagés officiellement, ont dû revenir à leurs amours mortes. Plus personne n’a le droit de vivre seul, à part nous, bien sûr, dans nos cellules, les mécréants en voie de redressement. Un être qui n’est pas attaché poignets liés à un autre ou à une communauté religieuse est un danger en puissance. Dans la nouvelle pensée, les solitaires deviennent forcément des loups. »

La prisonnière, interdite pourtant de contact avec les captifs des autres blocs (les A pour athées, H pour homosexuels, etc...), entretient une correspondance (à sens unique. Les lettres parviennent-elles seulement à leur destinataire ?) avec un autre reclus repéré de loin à travers le grillage de la cour de promenade. À ses risques et périls.

Un homme du bâtiment H, un médecin juif « inverti » nommé Omeg Sfaterzy.

Son regard profond, ses gestes calmes et assurés ont interpellé, rassuré la pénitente dans ce chaos organisé des âmes. À défaut d’être un allié, sera-t-il la bouée qui, de loin et grâce au pacte secret passé avec sœur Constance, la jeune gardienne du couloir des femmes, permettra à Petra de résister à la torture morale, désormais institutionnelle ?

« Cette femme est malade, c’est bien pour ça qu’on l’a arrachée à sa vie et qu’on l’enferme ici, mais je crois qu’elle est incurable. Elle chante dans sa bouche et elle danse dans son corps, en se cachant, je l’ai découvert par hasard. La magie noire a opéré en un éclair, l’entendre une seule fois m’a contaminée.

Pour continuer à découvrir ses paroles murmurées, j’ai volé une ramette de papier et un stylo. Oh, mon Dieu ! j’ai passé un pacte avec elle, nous avons un accord. C’est cinquante-cinquante et je suis donc coupable autant qu’elle. La peur me ronge et votre colère me tombera bientôt sur la nuque comme un couperet. J’implore votre miséricorde. »

Mais la mystique formée par la théocratie est-elle digne de confiance ? Petra interprète-t-elle bien les fugaces expressions déformant parfois le masque de cire, à l’écoute des grands paroliers et interprètes du passé ? Comment les mots de la grande dame en noir, ceux du poète du Rock Higelin, les balles au cœur du grand Jacques ou encore l’argot des titis parisiens de Ferré parviendraient-ils à fissurer l’armure forgée à grands coups d’Anima Christi répétés en boucle, jusqu’à l’évanouissement, depuis l’enfance ? Constance (porteuse d’espoir qui ne remet peut-être en réalité aucune missive à Omeg Sfaterzy) se sent-elle considérée comme une idiote par cette pécheresse condamnée ? Cherchera-t-elle alors à se venger, double jeu retors, pour lui rappeler l’étendue de son propre pouvoir en ce lieu ?

« Voyez-vous, comme moi ce matin, un petit coin de ciel bleu éclatant? De ceux qui font rêver à une longue promenade en forêt d'automne, au parfum d'humus, à l'instant où la fraîcheur glisse sous votre écharpe le long de votre nuque quand le soleil descend derrière l'arbre le plus haut ? »

En s’obstinant à refuser de renier ce en quoi elle a toujours cru, Petra ne se damne-t-elle pas elle-même, ne se programme-t-elle pas toute seule aux limbes du nouveau monde, entraînant dans sa chute le mystérieux Omeg qui n’a rien demandé, se terre dans le silence (est peut-être d’ailleurs un espion), tirant injustement par la main, vers le gouffre punitif, également la jeune oie blanche dressée à réciter, non à penser ?

« Cher Ami, je crève de peur, je tremble, j’ai le cœur qui cogne, je ne sais plus rien. »

Agrandissement : Illustration 37

De ce triangle en un sens amoureux, de ce pacte de résistance intérieure articulé autour du Verbe, de l’écriture, de la lecture et de l’écoute, l’auteure de ‘Juste avant’ tire un roman à la fois sombre et pourtant nitescent, bâti autour des confidences et doutes de deux voix, celles de deux femmes a priori opposées.

‘L’Empereur’ de Makenzy Orcel (étude du processus de domination via le vaudou haïtien dévoyé) et les romans de Beyrouk (qui alerte sur le terrain gagné dans son pays par la lèpre fondamentaliste) traversent l’esprit, même si les cadres et styles diffèrent. Mais les inquiétudes, par contre...

« Cette semaine, sœur Hélène a disparu, je ne sais pas pourquoi, et cela me rend encore plus craintive. Personne ne demande de ses nouvelles. Aurait-elle commis des imprudences, elle aussi ? Frère Nicolas s’est pendu dans la réserve. Le silence règne autour de ce désespoir à effacer au plus vite. »

En même temps qu’elle entraîne le lecteur dans les couloirs silencieux aux murs vierges du centre de rééducation, bref son des caméras mobiles qui enregistrent, mains fanatiques prêtes à punir dissimulées derrière les écrans de contrôle, Fanny Saintenoy se livre par petites touches fragiles, peut-être comme jamais jusqu’ici dans ses livres.

Rendant ces ´Clés du couloir’, cette dystopie glaçante mais traversée par le fil ténu, tremblant, de l’espoir, le meilleur exemple du pouvoir infini du Verbe. Du ressenti accueilli.

« La ville s’endormait et j’en oublie le nom, sur le fleuve en amont un coin de ciel brûlait »

Petra reprend Brel sous le regard impénétrable de sœur Constance. Scellant son sort mais, dans quel sens ? Omeg Sfaterzy, muet inconnu, stoïque sur son lit, ses grands yeux bleus pénétrants révèlent une assurance dont on ne sait si elle est rassurante ou présage du pire.

Petra se saisit du couplet suivant, plus sûre de rien mais voulant y croire (que faire sinon à présent, pensée libre se cognant aux coriaces verrous ?) : le pacte tiendra. Le Verbe vaincra. Elle veut y croire.

— ‘Les clés du couloir’, Fanny Saintenoy, ed. Arléa —

* voir aussi : ‘Fanny Saintenoy, le goût des silences’

- Illustrations : Marinka Masséus

— Deci-Delà —

Agrandissement : Illustration 38

— voir également ‘Un oeil sur l’œuvre de...’ --

— Deci-Delà —