Agrandissement : Illustration 1

La paléontologie est l’étude des restes fossiles des êtres vivants anciens. De ce fait, elle est à la croisée de la géologie et de la biologie, science de la Terre et science de la Vie. Elle s’intéresse aux origines de la vie. Son étymologie (du grec palaios, ontos, logos) signifie science de la vie ancienne. Le ou la paléontologue est « tour à tout géologue, anatomiste, écologiste, chimiste », nous dit Jean-Michel Mazin. Tellement « polymorphe » qu’on serait tenté de considérer qu’à se pencher ainsi sur la préhistoire de la vie on est conduit à être ontologue également, ou philosophe du vivant.

Pour l’esprit humain, le champ d’étude est vertigineux : il s’agit de parcourir des millions, des dizaines, des centaines de millions d’années. Même des milliards, puisque si la terre a 4,6 milliards d’années, la vie serait apparue entre 3,5 et 3,8 milliards d’années. Environ.

La vie étudiée est pétrifiée : fossile est extrait de fossilis qui signifie ‘tiré de la terre’, du latin fodere, creuser. Un fossile peut disparaître à jamais, sauf si un promeneur ou un chercheur le découvre avant qu’il ne soit détruit. Ensuite, cela nécessite de conjuguer plusieurs sciences (géologie, anatomie, chimie) pour mieux comprendre l’évolution de la vie.

Jean-Michel Mazin a passé une partie de sa vie à fouiller : une trentaine d’années à explorer, à prospecter, à collecter. 2600 jours à gérer et à diriger des campagnes de fouilles soit plus de sept ans de sa vie cumulés. S’il s’est rendu dans de nombreux pays, dans son livre, il décrit cinq sites sur les terres de France.

Agrandissement : Illustration 2

Des monstres ?

Une bonne partie de l’ouvrage, publié aux éditions prestigieuses José Corti, fait œuvre de vulgarisation, de transmission d’une science assez peu connue du grand public même si depuis qu’on les a découverts, les dinosaures intriguent et passionnent (c’est l’anatomiste anglais Richard Owen, en 1842, qui en fait la première meilleure description même si des ossements avaient été recensés bien avant). Jean-Michel Mazin vole au secours de son objet d’étude : les dinosaures sont accusés d’être « gigantesques, sanguinaires, monstrueux, erreurs de la nature, dominateurs déchus », pourtant tous n’étaient pas des géants, la plupart étaient herbivores, et ils ont vécu pendant 160 millions d’années, certains subsistent encore de nos jours (les oiseaux).

Agrandissement : Illustration 3

Leur disparition, la Grande Mort, a ouvert la voie à toutes les supputations. L’auteur nous en parle avec la clarté qui émaille tout son livre, déroulant quelques hypothèses et les discutant. Mais bien avant leur propre apparition, au commencement était la soupe primordiale : sous pression et chaleur, diverses molécules, présentes sur terre, se sont transformées en composés plus complexes servant de base au surgissement de la vie. En 1953, un biochimiste, mélangeant plusieurs gaz subissant des décharges électriques, a obtenu un bouillon qui n’était pas la vie mais des éléments propices à la vie, dont des acides aminés. On ne connaît pas la première cellule vivante à l’état fossile, mais on sait que certaines molécules ARN et certaines protéines étant présentes chez tous les êtres vivants actuels, on peut déterminer ce que fut cette cellule à l’origine des trois grands domaines du vivant : les bactéries, les archées [micro-organismes unicellulaires] et les eucaryotes. On n’est plus aujourd’hui à opposer le règne animal au règne végétal. Seules les eucaryotes possèdent un vrai noyau et ont une reproduction sexuée : c’est nous, tous les animaux, mais aussi les plantes, les champignons et les protistes (amibes), avec, pour tous, des sous-embranchements. L’auteur nous entraîne aussi sur ce qui unit le monde animal : l’oiseau est une survivance des dinosaures, seuls les « dinosaures non-aviens » ne sont plus. Et mine de rien, le chat n’est pas si éloigné du dinosaure puisque « l’aile de l’oiseau est constituée des mêmes os que la patte du chat ».

L’Homme peut disparaître, pas la Vie

Ce qui caractérise la vie ce n’est pas seulement… la vie mais sa résistance : « l’Homme arrivera certainement à chambouler les équilibres terrestres, à dévier le Gulf Stream, à élever trop vite le niveau des océans, mais il ne viendra pas à bout de la vie. Quoi qu’il arrive, la Vie nous survivra ». Des êtres vivants survivent dans des conditions extrêmes (des thermophiles résistent à 115° alors que l’on pensait que protéines et ARN seraient détruits à cette température). Certes, l’Homo sapiens pourrait disparaître, mais la vie pourrait bien non seulement perdurer mais encore venir d’ailleurs (de Mars par exemple). Les 20 000 tonnes de matériaux venus de l’espace qui impactent le globe terrestre chaque année contiennent des molécules organiques (acides aminés), à la base des protéines. Des molécules organiques ont été détectées sur un satellite de Saturne. On ne peut donc écarter le fait que la vie serait née ailleurs dans l’Univers.

Quant aux subdivisions temporelles, on retiendra les quatre principales : l’Hadéen, l’Archéen, le Protérozoïque, et le Phanérozoïque (dans l’ordre : entre 4,57 et 4 milliards d’années ou giga années, Ga ; entre 4 et 2,5 Ga ; entre 2,5 Ga à 541 millions d’années ou Ma ; et depuis 541 Ma). Le dernier, Phanérozoïque, qui est de notre temps, signifie : « animal ou vie visible ». Il est lui-même subdivisé, non plus en ères primaire, secondaire et tertiaire, mais en Paléozoïque, Mésozoïque et Cénozoïque. Autrefois, l’Homme, prétentieux, avait imaginé le Quaternaire, qui consacrait son apparition sur terre : cette ère d’antan n’existe plus, l’homme n’étant plus considéré comme une espèce particulière.

Agrandissement : Illustration 5

Sous les traces, la Plage

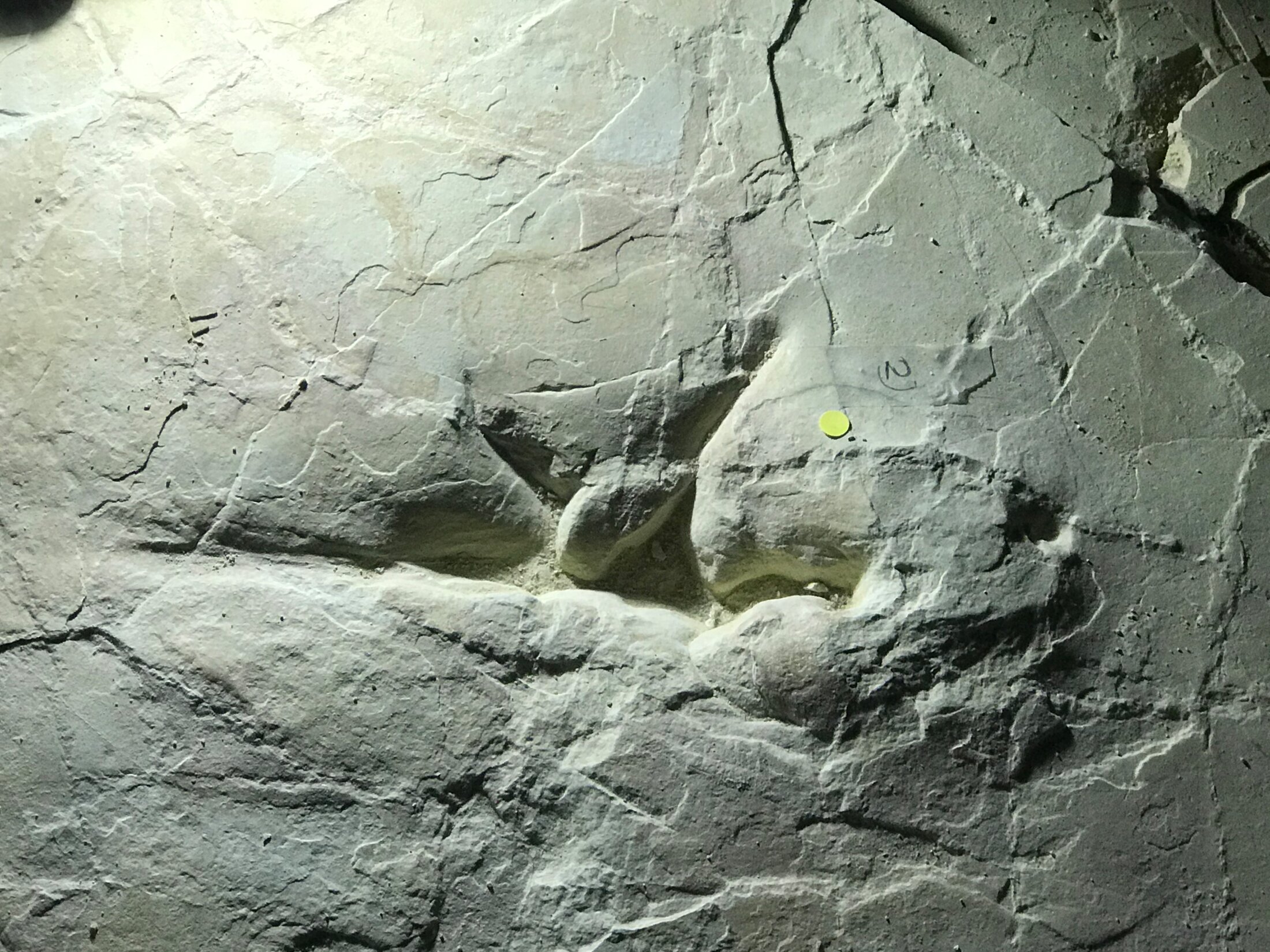

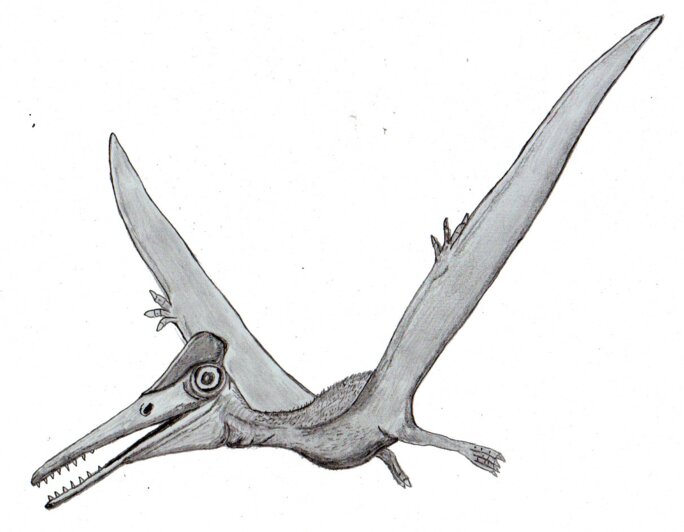

Avec Jean-Michel Mazin, nous allons plonger dans son terrain de prédilection, le Mésozoïque. Entre -251,9 et -66 Ma. Son parc c’est le Jurassique, puisque l’une de ses fouilles (la Plage aux Ptérosaures, à Crayssac, à 15 km à l’ouest de Cahors) remonte à 150 millions d’années.

Au commencement était Gérard, carreleur professionnel et paléontologue amateur : il découvre dans une carrière exploitée des petites traces étranges sur des plaques calcaires. Il ne s’agissait pas d’empreintes isolées mais de suites, découverte précieuse pour les paléos, car il ne suffit pas de déterrer des squelettes, mais de comprendre comment l’animal ancien se mouvait. Jean-Michel Mazin, dépêché sur place, procède à des fouilles approfondies. Une ammonite permet de dater le site à 150 Ma. Contre toutes les règles du métier, il est procédé à quelques explosions opérées par le propriétaire de la carrière, qui se prend au jeu (et finira par donner sa carrière à la science). La région Midi-Pyrénées, le Département du Lot, la Communauté de communes de Catus et la Banque Populaire soutiennent l’opération. Les campagnes de fouilles (216 fouilleurs) s’étalent de 1995 à 2001 (112 000 heures de travail). Un bâtiment est construit pour protéger les fouilles des intempéries et du vandalisme.

Agrandissement : Illustration 6

Bien que le site soit actuellement fermé, j’ai eu l’occasion de le visiter avec Jean-Michel Mazin et Joane Pouech (paléontologue également). Si ces temps très anciens ne sont pas ma tasse de thé, cette visite s’est avérée passionnante. En effet, cette plage, une vasière littorale du grand bassin sédimentaire de l’Aquitaine, recevait chaque jour une marée, il y a 150 millions d’années (à quelques millions près). Cette marée contenait des sédiments qui se déposaient, durcissaient dans la journée avant la marée suivante du lendemain (car la température était autour de 36°) et figeaient les empreintes du jour pour l’éternité. En ce temps-là, la journée durait 23 heures (en effet la Terre a ralenti sa rotation depuis) et l’année 385 jours. La marée était unique (une marée haute et basse), sans vague, ce qui a facilité la conservation des traces des animaux qui se déplaçaient sur cette fine couche de boue devenue un mince feuillet calcaire, d’un dixième de millimètre d’épaisseur. La recherche a été menée sur 1m20 : en travaillant finement, avec de très petits burins, il est possible de dégager une lamine, c’est-à-dire une seule journée du Jurassique supérieur (et pour être plus précis : du Tithonien inférieur). Non seulement les fouilles mettent en évidence des pattes de ptérosaures mais aussi celles d’autres animaux : lorsqu’elles sont sur une même lamine cela signifie que ces deux animaux se sont croisés le même jour… il y a 150 millions d’années ! C’est fabuleux. Nos paléontologues analysent le mouvement de l’animal en fonction de la trace qu’il laisse, ils savent interpréter si l’animal court ou s’avance lentement. La queue d’un dinosaure (théropode) est en temps normal relevée, mais quand il tourne rapidement elle est projetée au sol et elle laisse une trace dans le sédiment.

Agrandissement : Illustration 7

L’auteur, dans son livre, nous emmène sur d’autres sites de fouilles : la lagune tropicale aux mammifères de Champblanc (à Cherves-Richemont en Charente), les traces de pas de sauropodes sur le site de Loulle (dans le Jura) ou celui de Plagne, près de Bellegarde, dans l’Ain (l’animal a été ici nommé le géant Odysseus). Le grand sauropode sorti de la pierre à Lons-le-Saunier a fait ensuite l’objet d’une sculpture géante réalisée par un artiste suisse : les deux héros de la ville, note Jean-Michel Mazin avec malice, sont désormais Rouget de Lisle et le Plateosaurus.

« Brèves de fouilles »

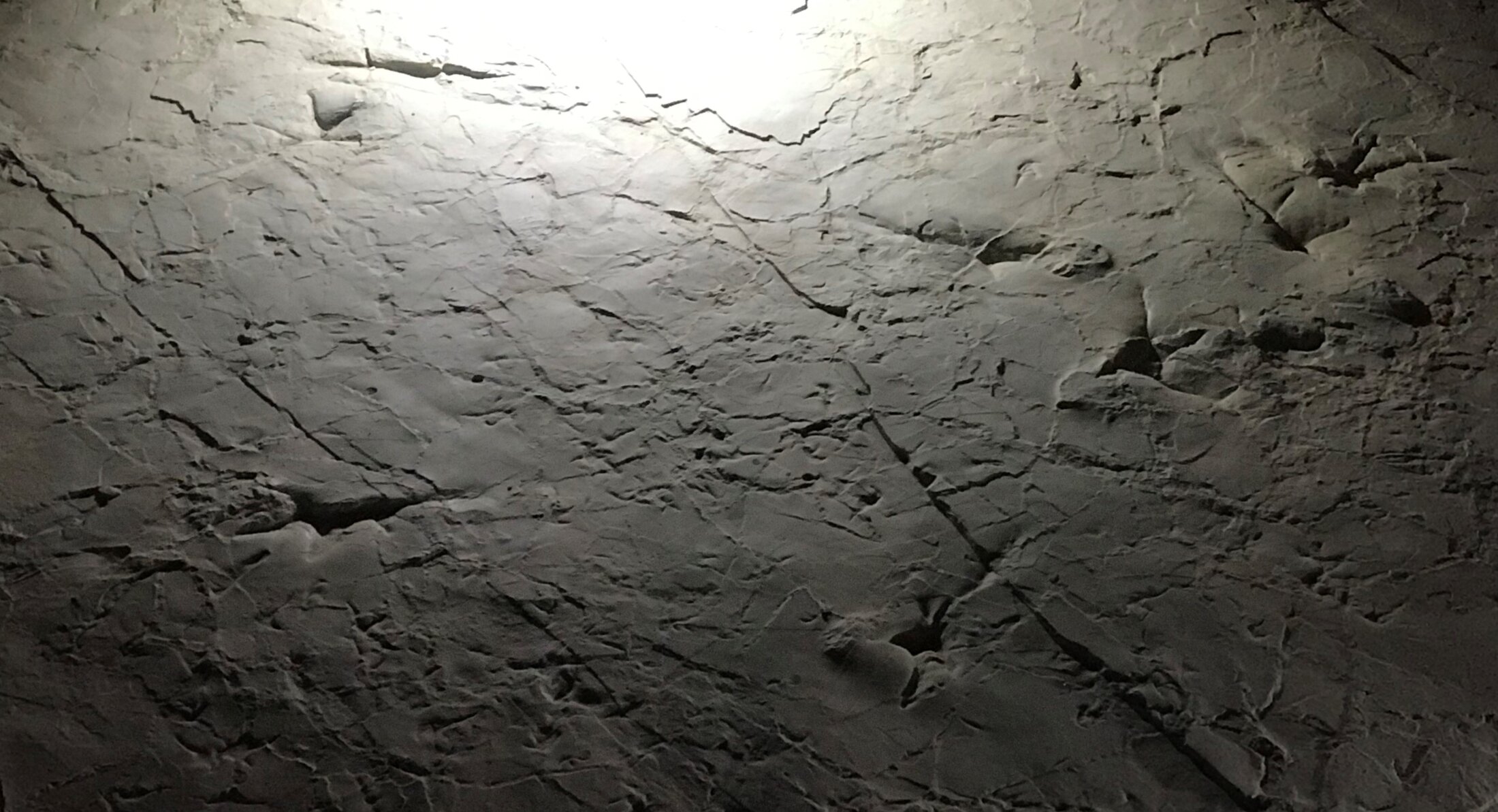

Son texte fourmille d’informations et anecdotes sur les campagnes de fouilles, in concreto, pratico-pratiques, et les relations humaines qui s’établissent dans ce travail qui exige rigueur et patience. Il nous décrit le travail de nuit, discrètement sous le feu des projecteurs : car les traces sont plus visibles en lumière rasante. Il nous livre en toute simplicité la préparation et les problèmes logistiques, que ce soit le financement, le recrutement des fouilleurs, l’hébergement, la restauration, la collecte des fossiles trouvés, les petits noms donnés aux « individus » y compris lorsqu’ils n’ont laissé qu’une empreinte (Émile, Barnabé ou Merlin), et de façon générale toutes les questions d’intendance. Les déceptions, les avatars, les joies, la générosité, l’engagement et le dévouement des fouilleurs. Le tout avec pas mal d’humour.

Jean-Michel Mazin s’exprime avec limpidité et simplicité, car, grand savant, il n’a nullement besoin de faire compliqué pour se faire comprendre. Cette ballade n’est pas une promenade mais un poème : l’envie d’un chercheur, après avoir écrit tant de textes savants, de livrer au lecteur son amour pour son métier. Il nous livre l’attachement du paléontologue pour le patrimoine : ces « objets géologiques et paléontologiques nous racontent une histoire, celle de notre planète, celle de la vie. En fin de compte, notre propre histoire ». Pas question, donc, d’en perdre une miette, chaque objet, chaque trace sont des pépites. Notre société doit tout faire pour les sauvegarder et permettre à tout citoyen de pouvoir les observer et les admirer.

. Ballades dinosauriennes, éditions Corti, coll. Biophilia.

Agrandissement : Illustration 9

Les pavés sous la plage

Ce site, portant ce nom depuis 1994, est inclus depuis une dizaine d’années dans un bâtiment afin de protéger les surfaces sensibles. Il est propriété de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors, qui a acquis les parcelles proches, pour éviter que des petits malins viennent avec marteaux et burins alimenter des réseaux de vente. Il a été déclaré en juin 2015 Réserve Nationale (il en existe 14 en France), car a été reconnu comme étant une référence nationale, ayant un intérêt scientifique, pédagogique et historique, comportant des objets géologiques rares. Jean-Michel Mazin, particulièrement estimé et respecté dans le monde de la paléontologie, est le référent scientifique de cette Réserve (44 articles scientifiques sur la Plage aux ptérosaures ont été publiées dans des revues scientifiques nationales et internationales, et 28 communications ont été présentées lors de congrès internationaux).

Agrandissement : Illustration 10

La mission principale d'une Réserve naturelle est patrimoniale : l’État lui confère le soin de protéger avant tout un site. La deuxième mission est l'étude et le développement scientifiques, car on ne peut protéger si on ne sait pas ce que contient le site. Troisième mission : si c'est possible, s'il n'y a aucun risque quant à la préservation du patrimoine du site, alors peut être envisagée une exploitation touristique.

Car une Réserve n'est pas une privation de liberté, mais bien la protection d'un patrimoine. Dans le cas de Crayssac, sont protégés légalement les 1600 m² du bâtiment, ainsi que 4 ou 5 parcelles alentour. Les calcaires affleurants recouvrent, cependant, une superficie vingt fois supérieure, soit 21 communes potentiellement concernées et pouvant, un jour, faire l'objet de fouilles.

Science & Tourisme

L’association scientifique PaleoAquitania, créée en 1994, présidée par Jean-Michel Mazin, assurait jusqu’à cette année plusieurs campagnes de fouilles chaque année. Ce site constitue un attrait pour les visiteurs, non seulement pour ce qui a été découvert mais aussi par le fait qu’il reste un lieu d’activités scientifiques (publications, relevés, gestion de collections, inventaires). De ce fait, il devrait relever d’une instance scientifique, ce qui n’exclut nullement l’ouverture à des visiteurs et la mise en œuvre d’animations pour les scolaires (telles que celles que Joane Pouech, paléontologue, a longtemps assurées). Pourtant son exploitation a été confiée par la collectivité publique à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot !

Agrandissement : Illustration 11

La convention liant depuis 2017 PaleoAquitania au Grand Cahors et au Parc naturel régional gérant la Réserve a pris fin en décembre dernier. Elle est en cours de renouvellement : elle donne mission à PaleoAquitania de terminer l'expertise du site et à produire les publications scientifiques afférentes. Cependant, et c'est le nœud du problème, elle n'autorise plus PaleoAquitania de fouiller au cours des quatre années à venir (durée de la convention) et instaure une séparation totale entre les activités scientifiques et les activités de vulgarisation. Ces clauses provoquent une stagnation des découvertes (car il faut du temps pour en rendre compte : une publication de 2020 provient de travaux de fouilles de 2011) et stérilisent toute possibilité de vulgarisation, car seules des personnes compétentes, ayant réalisé les recherches, devraient être habilitées à assurer cette transmission des savoirs.

Agrandissement : Illustration 12

PaleoAquitania, à ses frais, a réalisé une superbe brochure sur la Plage des ptérosaures, et Jean-Michel Mazin, Joane Pouech et Pierre Hantzpergue (également paléontologue), ont rédigé un ouvrage détaillé. Cet ouvrage devait être édité par l'Office du Tourisme et publié en 2019, mais il est resté en stand by. Et un projet d’exposition scientifique présenté par Jean-Michel Mazin et Joane Pouech a été refusé. Cette façon, pour les autorités publiques, d'aborder le sujet paraît particulièrement incohérent et provoque, dans tous les cas, un véritable gâchis. Pourtant le public est demandeur : il apprécie d'être informé par celles et ceux qui, sur le terrain, ont fait leurs preuves et ont l'expérience des fouilles et de leurs interprétations. Il va sans dire que les scientifiques sont catastrophés par une telle désinvolture affichée par certains élus qui n’hésitent pas à faire preuve d’ingratitude à l’encontre de chercheurs à qui ce site doit tant et qui ont largement fait leur preuves.

Agrandissement : Illustration 13

On l’aura compris : ces chercheurs proposent, pour sortir de cette impasse, que le site soit géré par une structure supra-communautaire (départementale ou régionale), comme le Museum de Toulouse. Car les trois fonctions imbriquées (patrimoine, recherche, médiation/vulgarisation) correspondent exactement à la fonction d’un muséum. D’ailleurs, non seulement le Contrat Grand Site Occitanie (2018-2021), Cahors-Vallée du Lot, évoquait bien un « aménagement muséographique » mais encore, dès 2011, un cabinet de consultants, Objectif Patrimoine, chargé d’une étude approfondie sur l’aménagement du site, avait clairement conclu que le mode de gestion, assuré par le Grand Cahors, ne devait pas être principalement à visée touristique.

L’avenir dira si la sagesse prévaudra. Avec les chercheurs, un certain nombre de passionnés du site et d’adhérents de PaléoAquitania (dont l’auteur de ces lignes est membre) attendent les bonnes décisions.

. Bibliographie : voir page Wikipedia Jean-Michel Mazin.

À la rencontre d’Émile

Documentaire de Pierre Saunier (juillet 2001). Il retrace la vie des fouilles paléontologiques qui se sont déroulées à la carrière de Crayssac. Film de mémoire, il est le témoin de cette aventure humaine et scientifique. En 2002, ce film a obtenu le prix spécial du jury au 16ème Festival du Film Scientifique à Oullins.

Billet n° 659

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup