« En ce 1er septembre 2022, j’ai l’impression d’assister à une fin de partie de “Jenga”. Jenga vous connaissez ? Ce jeu où il faut enlever une par une les pièces en bois d’une tour qui à chaque minute se déséquilibre un peu plus. » Fred Grimaud, professeur des Écoles évoquait, à la veille de la rentrée, le désastre de la paupérisation de l’Education nationale au moyen d'une métaphore ludique. Mais il est aussi tenté de se dépeindre en « collapsologue de l’école ». Car cet été, les “jobs dating” médiatisés ont mis en lumière la démonétisation d’un métier et la précarisation des travailleurs.

Ce phénomène de “job dating”, qui emprunte très ironiquement au registre de la rencontre amoureuse, mais aussi au langage managérial « que l’on infuse par brassées de douze litres dans l’enseignement depuis quelques années » selon la formule de Monsieur Samovar, se pratiquait depuis des années dans le secret des bureaux du rectorat. Et la pratique, rendue spectaculaire cet été, n'est pas un fait divers. Elle « s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause du statut de la fonction publique », explique Philippe Watrelot.

Grande braderie et « trousse à outils minimale »

Ces embauches au rabais suivies de formations de quatre jours génèrent, d'après Paul Devin, ancien inspecteur de l'Education nationale et secrétaire général du SNPI-FSU, « une fragilisation professionnelle qui augmente les risques psychosociaux, conduit à des démissions et renforce les représentations néfastes à l’attractivité de la profession. » C’est le cercle vicieux : « la pénurie dégrade les conditions d’exercice, ce qui renforce la baisse d’attractivité et donc la pénurie. »

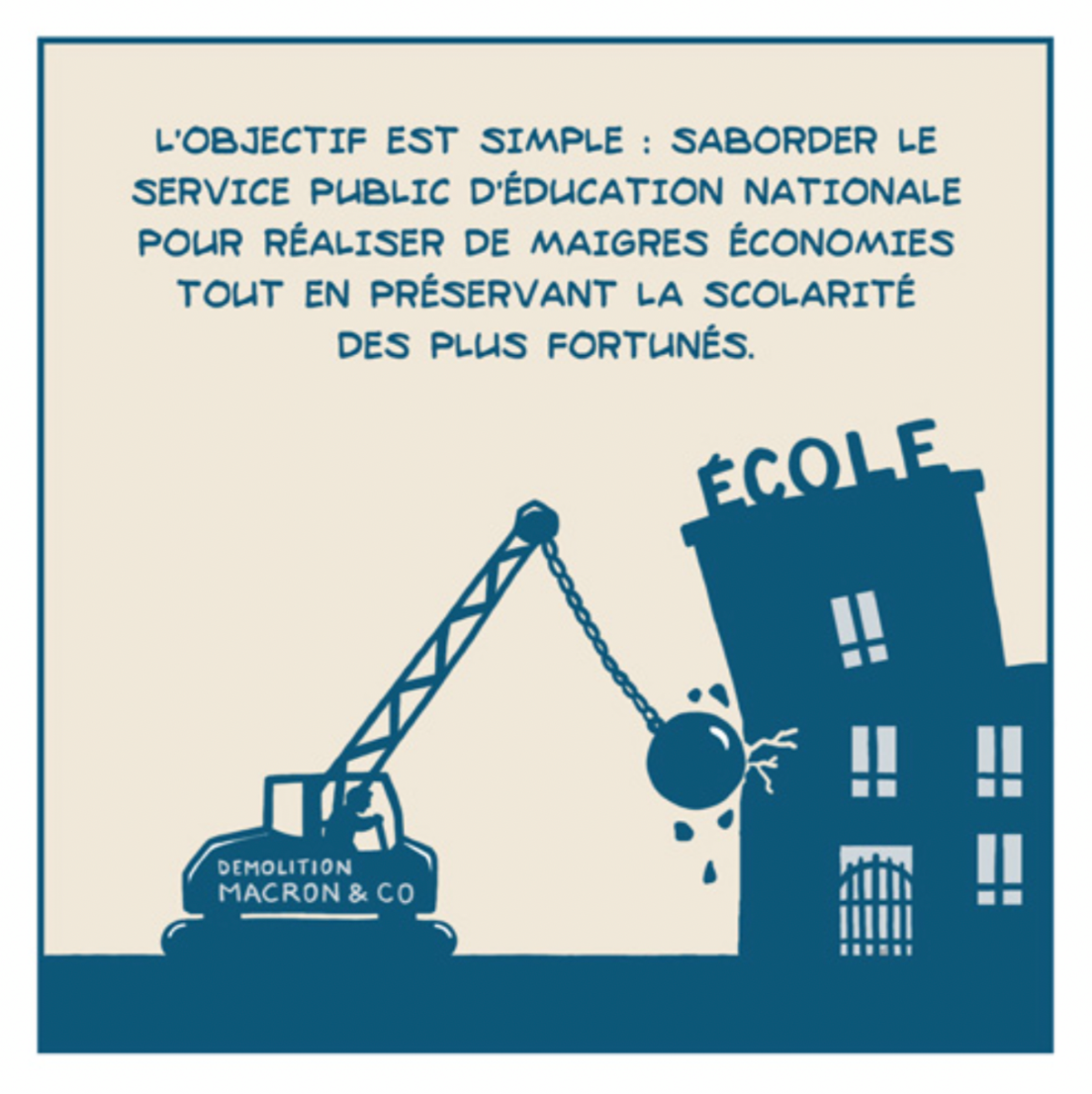

Agrandissement : Illustration 1

Aussi les formations sont-elles réduites à une « trousse à outils minimale » pour un métier « dont la complexité d’exercice nécessiterait une maîtrise de haut niveau. » Certes, on pourrait noter à raison, comme le fait Philippe Watrelot, que professeur est un métier qui s’apprend. Qu’un bagage de connaissances seul ne suffit pas ; qu’enseigner devrait être accessible à des travailleurs de toutes classes sociales. Mais cette grande braderie recèle une démocratisation factice : une dilapidation par la néolibéralisation du métier, et sa « déqualification », comme l’explique Fred Grimaud. « C’est le chaos qui s’installe, dans des pans entiers », résumait récemment François Ruffin. Le travail est brutalisé, esquinté, considéré comme un « coût à diminuer », ajoute le député insoumis, organisant « l’écrasement du travail, par les revenus, par les statuts, par le temps, par la pression ».

La « crise des vocations » ou l'abandon d'un idéal

Ce que certains médias appellent pudiquement la « crise des vocations », les témoignages et analyses du Club en racontent les coulisses. Ainsi nommée par un sobriquet dépolitisant, la vague de démissions ressemble à un mauvais caprice. Elle est décrite comme une bifurcation primesautière, la saute d’humeur de travailleurs peu persévérants.

Pourtant, elle est pour beaucoup le douloureux abandon d’un idéal. Un reniement relaté par deux contributrices, dans de longs récits rétrospectifs en plusieurs épisodes, intitulés « La vocation » et « Abnégation ». Elles y retracent l’accumulation des humiliations minuscules et des sacrifices, la maltraitance institutionnelle, l’exténuation progressive, puis le remords de laisser derrière soi « des enfants cabossés et rieurs, de parents valeureux et modestes, de collègues engagés et résiliants ». Mais « après 12 ans de chemins de traverse, la coupe est pleine. J’ai été bien résistante mais là je suis abîmée. Alors je sauve ma peau, je pars », écrit Halawalex.

Aux déjà désabusé·es s’ajoute le désenchantement de celles et ceux qui s’accrochent encore. Les rouages rouillés d’une machine administrative déshumanisée complètent ce paysage de déréliction. C’est « le coeur lourd » qu’une contributrice enseignante entame sa 6ème année de contractuelle. À cause d’une subtilité administrative liée à son diplôme, elle s’est vue radier des lauréats du concours qu’elle a pourtant réussi. « Cinq années sous le statut de contractuel, à rendre service à cette institution que je vois souffrir et se dégrader d’année en année ». Quant à bonaccolaur, – histoire « rocambolesque à bien des égards » selon ses mots –, c’est par “délit de solidarité” qu’il s’est vu empêcher d’enseigner, en raison de son casier judiciaire après avoir aidé une Afghane à s’exiler en France.

Les élèves de lycées professionnels, chair à canon de la start-up nation

Scellé·es au sort de leurs professeurs, les élèves pâtissent des politiques qui transforment l’Ecole de la République en essoreuse et en fabrique à inégalités. Les enfants des lycées professionnels, dont le destin est inlassablement chroniqué par Nasr Lakhassi et Christian Sauce, sont taillé·es en ustensiles sur mesure pour le marché, corvéables et illégitimes à l’accès à un apprentissage désintéressé. Le projet de réforme de l’enseignement professionnel, qui va augmenter de 50 %, dès 2023, la durée des stages en entreprises pour les élèves de lycées professionnels, réduit drastiquement leur temps passé en cours, vise à réduire leur avenir à « l’employabilité immédiate », résume l'enseignant, et syndicaliste.

Autrement dit, « adieu la formation méthodique et complète de l’Homme du travailleur et du citoyen ». Il s’agit là, pour Jadran Svrdlin, d’une « entreprise de manipulation et d'instrumentalisation d'un pan du service public de l'éducation au service des entreprises et de la réduction des budgets » aux dépens des élèves de classes sociales défavorisées. En somme, « une politique de classe maquillée de bienveillance et de bon sens. »

Quant au projet de réformer l’« autonomie » des établissements dans l’enseignement général, porté par le nouveau ministre (parfaitement blanquéro-compatible, selon Svrdlin) qui acte en fait leur délaissement masquée par une vulgate libérale frelatée, il n’aura pour effet qu’une consolidation du dédain envers les plus pauvres. « Ainsi, chaque établissement aura les enseignants qu'il arrive à attirer. Dans notre pays, les déserts ne seront plus uniquement médicaux. »

L’urgence du temps long

« On a percé des trous partout dans l'Éducation Nationale, on nous demande d'écoper le Titanic avec des petites cuillères percées de trous », ajoutait Monsieur Samovar dans son texte percutant. Et malgré tout, l’espoir réside dans les mots et la combativité des enseignant·es. Mais dans « cette époque de la rentabilité, de l'immédiat, de la punchline », écrit-il, leur professionnalisme, leur dévouement et leur reliquat d'idéal apparaît un brin inactuel, comme décalé. Ils souffrent d’anachronisme : un déphasage temporel qui les a rendus dysfonctionnels « Nous sommes le temps long », écrit l'enseignant, enserrés dans la temporalité néolibérale qui les mue en pions interchangeables. Dans l’année, ses élèves ont vu passer quatre professeurs de français.

Agrandissement : Illustration 2

Contre les “job dating” et leur monde, M. Samovar rappelle en somme qu’apprendre, c’est prendre son temps. Et que cette politique du soin qu’il pratique avec ses élèves, il l’imagine appliquée dans les politiques éducatives : « lorsque j'apprends à un môme, je sais parfaitement que mon enseignement ne portera pas ses fruits immédiatement. Il faudra un mois, un an ou quatre. C'est normal. Pourtant je n'insulte pas l'élève. Au contraire, je lui accorde plus d'attention encore. C'est pareil pour l'éducation. Il faut en prendre soin. Revaloriser – oui, je parle d’argent – les métiers de l’éducation. »

Car si les profs se dépeignent en « collapsologues » de l’Education Nationale — ils observent et prophétisent son effondrement — c'est avec le défaitisme démobilisateur en moins. Ils et elles tentent, au quotidien, de défataliser la débâcle. Comme le formule Fred Grimaud, filant sa métaphore du jeu, il faut « empêcher les néolibéraux de gagner la partie ». Et pour cela, il faudra cette année consolider un métier qu’ils tentent d’éroder, et « renforcer notre expertise professionnelle ». Même si ce travail est « corseté par le néolibéralisme », « nos luttes, ajoute-t-il, doivent être dirigées à la fois contre la précarisation en défendant nos conlditions de travail, mais également tournées vers la déqualificitation qui tente de saper notre expertise. »

Portrait du professeur en chameau

Mais parce que les politiques conspirent à rendre les enseignant·es « malléables et dociles », écrivait Jadran Svrdlin, la mission est d'autant plus ardue que la stratégie d'étiolement des travailleurs des politiques gouvernementales évide leurs forces et étrangle les potentielles dissidences. « La précarisation dont il s'agit ici est beaucoup plus pernicieuse que celle créée par les bas salaires car elle risque d'enlever aux enseignants toute force de résistance et de proposition. » Ces politiques visent à les atomiser, à les émousser, à les éteindre.

Finalement, conclut Cent Dents, face au tollé du “job dating”, « on s'offusque, on crie, on tempête ». Mais malgré tout, ils et elles continueront de « faire cours avec des bouts de ficelle », aux côtés de « collègues sous-payés, mal considérés, largués en rase campagne et on passera toutes et tous, coûte que coûte, par le chas de l'aiguille car le professeur, c'est bien connu, est un chameau. Même en plein désert, il survit. »