Ça sent le cramé, non ? Depuis quelques semaines, les débats à gauche semblent carbonisés, comme si la canicule de cet été n’avait pas brûlé que des forêts.

Après les diatribes délirantes et sexistes pour récuser le « symbole de virilité » que représente le barbecue, dont la célèbre et pathétique formule de Fabien Roussel sur le « sexe des escalopes », voici que le secrétaire général du Parti communiste récidive en jouant contre son camp.

« Je ne suis pas pour une gauche des allocs… J’en appelle à mettre fin à un système qui nourrit le chômage par les allocations et le RSA... Je ne partage pas la proposition de garantie d’emploi, on va se couper du monde ouvrier, qui travaille dur ! » Depuis que Fabien Roussel a prononcé ces paroles, à la Fête de l’Huma, le débat fait rage dans le Club (lire nos deux unes thématiques - du 11 et du 14 - sur ce sujet). Comme si le chef de file des communistes, député (sans enthousiasme) de la Nupes (Nouvelle Union populaire, écologique et sociale), n’avait rien de mieux à faire que d’accabler celles et ceux qui rament déjà, à l’heure où une dépression économique, doublée d’une réforme très libérale de l’assurance-chômage, s’annonce.

De l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon à l’écologiste Julien Bayou, en passant par le socialiste Olivier Faure : la Nupes a réagi à l’unanimité, pouces pointés vers le bas. Mathilde Panot l’a même recadré « fraternellement », à la Fête de l’Huma, lui rappelant gentiment, comme à un enfant qui a oublié ses gammes, que « ce sont des conquêtes sociales que nous devons à notre camp, et notamment aux communistes et à la CGT ». Quelques jours plus tard, Clémentine Autain a carrément jugé que c’était « une faute morale ».

La nausée

Dans le Club, le malaise est tout aussi palpable. Wael Mejrissi exprime dans son billet le vertige d’entendre un député de la Nupes emprunter les mots de la droite. Il y a, dit-il, « de quoi créer un sérieux malaise pour ne pas dire la nausée à tous les électeurs de gauche et notamment aux privés d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux. Derrière les mots, il y a les idées qui se frayent un chemin et nul doute qu’une phrase à la consonance aussi réactionnaire renforcera la stigmatisation des plus fragiles que notre société a mis sur le bas côté ».

Mais la critique dans notre agora ne s’arrête pas là. Depuis lundi, plusieurs billets remarquent et déplorent les liens problématiques entre les saillies de Fabien Roussel et le discours de François Ruffin, dont le souhait en cette rentrée 2022, développé dans son livre Je vous écris du front de la Somme, est de « redevenir la gauche du travail ». Au point que celui-ci a dû remettre les points sur les i.

Une explication d’autant plus nécessaire que Fabien Roussel n’a cessé de claironner qu’il tenait le même discours que lui. « Un baiser de la mort », regrette François Ruffin, qui se démène pour se démarquer de cet encombrant allié, tout en essayant de ne pas cracher sur l’avenir, « les camarades » pouvant, dans quelques mois, lui être bien utiles pour gagner la tête de La France insoumise.

Dans « Ruffin-Roussel, même combat ? », le député de la Somme reconnaît, magnanime, être d’accord « sur le diagnostic » avec le député communiste de la 20e circonscription du Nord (le basculement massif et très inquiétant des électeurs et électrices de leurs régions industrielles vers le vote Rassemblement national) mais pas sur « l’horizon ». « Mon espoir, mon pari, c’est que nous embarquions toute la société, tout notre “bloc social” (classes intermédiaires, classes populaires des quartiers et des campagnes) dans un dessein commun. Alors que Fabien Roussel agit comme un chef marketing. Il tente d’occuper un segment électoral, négligé de fait par La France insoumise : les travailleurs des campagnes. Mais non pour les recoller au bloc, au contraire pour les séparer. Pour les mettre en opposition avec les autres, et au final les isoler. »

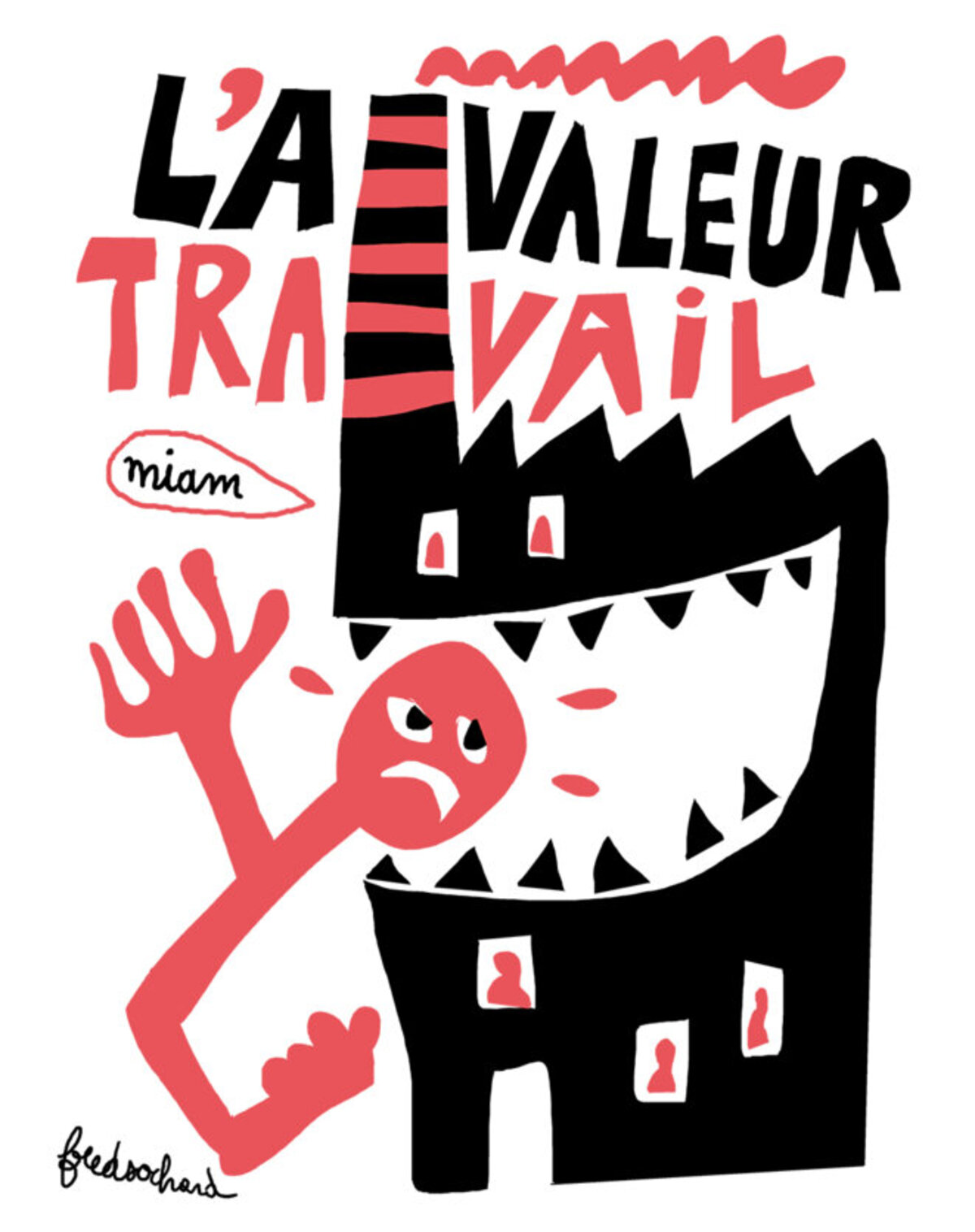

Agrandissement : Illustration 1

Tout en reconnaissant la réflexion « salutaire » du député, Thomas Coutrot regrette dans sa contribution « le manque de propositions originales » dans le livre de François Ruffin. « On éprouve même un léger malaise quand on lit que certains à gauche auraient “sauté à pieds joints dans le piège” en critiquant frontalement le RSA sous conditions d’heures de travail obligatoire, ou bien qu’il faudrait nous mettre “tous au travail ” ». À l’heure de la « grande démission » liée aux conditions de travail délétères, l’économiste et statisticien exhorte la gauche à prendre la question du travail avec plus de profondeur.

« N’est-ce pas le moment de dire que plus de travail n’est pas forcément l’avenir de l’humanité, étant donné que ce travail contribue aussi à produire quantité d’objets parfaitement inutiles voire néfastes », note également Emma Rougegorge.

Entre refus de parvenir sur une « planète morte » d’une partie de l’élite et démission silencieuse des précaires de la restauration, de l’hôpital, de l’Éducation nationale, ou encore des transports, la rentrée est en effet agitée par les discours politiques alarmistes de tous bords sur la désertion du travail, et sa valeur en berne. Alarmistes, mais surtout à côté de la plaque. « Jusqu’à quel niveau de dégradation du vivant (sociétés humaines y compris) faudra-t-il s’enfoncer pour s’émanciper d’une idéologie illimitiste toxique et quitter la trajectoire actuelle ? », s’indigne Laurent Lievens, professeur de la faculté des sciences de gestion de l’université catholique de Louvain, qui vient de démissionner de son poste.

Dans cette ambiance toxique, aux graves conséquences sur la santé mentale des travailleurs et travailleuses, « comment stigmatiser qui refuse de tels emplois ? Comment oublier que les “allocs” sont un outil important de cette résistance ? », insiste Thomas Coutrot, qui préfèrerait que la gauche construise « une pensée et une politique du travail vivant ».

Un autre travail est possible

Même son de cloche du côté de Nicolas Roméas, journaliste et auteur (son dernier livre Juste un mot - La révolution du sensible, est sorti le 5 septembre aux éditions Parole), pour qui la rhétorique dominante sur le « travail », « reprise sans la moindre précaution par F. Roussel et (hélas !) par F. Ruffin », entretient un confusionnisme idéologique. En s’appuyant sur La Condition de l’homme moderne d’Hannah Arendt et Le Travail. Une valeur en voie de disparition de Dominique Meda, l’ancien directeur de la revue Cassandre/Horschamp juge que les discours sur le « travail pour tous » et le « travail digne » d’un François Ruffin - qui ne prend jamais la peine d’expliciter la diversité des activités désignées par ces vocables - ne permettra nullement « de progresser vers je ne sais quelle émancipation proclamée par ailleurs ».

Plus grave encore, Yves Faucoup, qui a minutieusement décortiqué le livre du député de la Somme (dont les solutions concrètes tiennent en seulement « trois ou quatre paragraphes »), se désole – et même juge très risqué, car facilement instrumentalisable - de voir un leader de gauche reprendre la notion très droitière de la « valeur travail », au nom de la reconquête de l’électorat du RN. D’autant plus que le livre de François Ruffin « ne commente pas le fait que le RN a cessé de partir en guerre contre les assistés (sinon à travers les diatribes contre la “fraude sociale”), alors même que ses électeurs continuent à imaginer que telle est bien la position de ce parti. Il ne dit rien non plus du fait que l’électorat du RN, y compris ouvrier, approuve son discours anti-immigrés ». Comme si François Ruffin ignorait que le vrai ressort du vote d’extrême droite était le refus de la diversité des origines, doublé d’une perception biaisée d’une minorité accusée de bénéficier de tous les passe-droits et de voler les emplois des autochtones. Bref, le leitmotiv de la préférence nationale !

Sens du travail, transition écologique, sobriété heureuse, partage de l’emploi, lutte contre les discriminations… On aurait préféré que le député de la Somme délaisse les terrains glissants de « l’avaleur travail » pour dessiner, en cette année de grand basculement, les chemins plus audacieux d’un avenir désirable !