Agrandissement : Illustration 1

Fondées en 2003 au Québec par l’écrivain et poète haïtien Rodney Saint-Éloi, les éditions Mémoire d’encrier fêtent cette année leurs vingt ans.

Très beau succès pour une maison indépendante qui, la première, s’est donnée pour but de marier visibilité de cultures largement ignorées (ou traitées en tant que pincée exotique ajoutée épisodiquement aux catalogues généralistes) et qualité littéraire.

Agrandissement : Illustration 2

Beaucoup depuis (et tant mieux) ont suivi la voie tracée. Mémoire d’encrier reste pourtant celle qui couvre désormais le plus large spectre et saute l’océan sans sourciller, investissant la plupart des librairies françaises à présent.

« Le projet est de rompre avec les habitudes et les privilèges d’un milieu éditorial autocentré et uniformisé pour élargir les horizons, ouvrant ainsi les portes sur un monde pluriel et diversifié. L’ambition : rassembler les continents et les humains pour repousser la peur, la solitude et le repli pour pouvoir imaginer et oser inventer un monde neuf. »

N’hésitant pas à republier les œuvres d’auteurs majeurs mais oubliés, méconnus en France ou au Québec (celle de Jean-Claude Charles par exemple) comme les premiers romans prometteurs, de la poésie palestinienne au récit du peuple Innu, des fers de lance de la littérature haïtienne aux traductions de Charles W. Mills : Mémoire d’encrier affirme haut ses ambitions : dire la richesse mais aussi la complexité des mondes, aérer les esprits en pleine période de crise(s) identitaire(s), décrasser les bulbes tentés par les sirènes du repli.

Agrandissement : Illustration 3

Comme fait précédemment avec les éditions Sabine Wespieser (qui fêtaient leurs vingt ans l’an dernier), survol de quelques livres proposés par la maison.

Gary Victor (‘Masi’), Sindiwe Magona (‘Mère à mère’), Makenzy Orcel (‘Les Latrines’), Gerda Cadostin (‘Laisse folie courir’) et Emmelie Prophète (‘Les Villages de Dieu’) seront ses ambassadeurs pour l'occasion (et quels ambassadeurs !)

Les nouveautés de la maison : ici.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ‘Masi’, le flûtiste désenchanté : féroce et jouissive farce politique de Gary Victor

Agrandissement : Illustration 4

« — Vous avez plu à votre président, donc à la nation. Vous êtes un bon citoyen, Dieuseul Lapénuri. Vous et moi entamons une franche et fructueuse collaboration pour le bien de notre chère patrie. Je suis convaincu que je pourrai compter sur vous.

— Certainement, Monsieur le Président, bégaya Dieuseul Lapénuri, la langue toute pâteuse.

Le président prit son stylo, signa le mémo, puis se leva pour lui serrer la main.

— Au nom des pères de la patrie, je vous fais ministre aux Valeurs morales et citoyennes. »

Par quel miracle ou astuce technique transmise de la bouche à l’oreille Dieuseul Lapénuri, fonctionnaire médiocre, coureur de jupons du dimanche, homophobe commun sans charisme ni esprit est-il parvenu à dompter le chibre présidentiel dans une posture traditionnellement limitée aux préliminaires ?

La chance du débutant, diront certains.

Mais les courtisans en font déjà des gorges chaudes et chuchotent, dans les couloirs du Palais, qu’un houngan (prêtre vaudou) réputé n’est pas étranger à l’affaire. Les services de pays ennemis auraient même déjà pris langue avec ce rien surgi de nulle part.

La fellation menée de main de maître par le désormais ministre aux Valeurs morales et citoyennes (un nouveau portefeuille au nom aussi ronflant que dénué de moyens, créé pour lustrer à la sauce moraline le blason du leader affairiste, cocaïnomane et obsédé sexuel notoire) agite le marigot, manque de virer à l’affaire d’État.

Agrandissement : Illustration 5

Le Président aurait même - le croyez-vous ? - gratifié l’impétrant de quelques vers de Whitman ou de Baudelaire en répandant ses largesses (quel homme lettré et raffiné !)

Le ministre de l’Intérieur lance donc son meilleur limier sur l’affaire, la Première Dame (mise en échec sur le sujet depuis vingt-huit ans) tempête, ordurière, menace, revolver et autre ersatz phallique en l’air. La méritocratie doit connaître des limites !

« Forte est votre emprise, ô chair mortelle! / Forte est votre emprise, ô amour. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses / Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau… »

Le ver vient de s’introduire dans le fruit, une éruption poétique ne fut donc pas du luxe pour faire passer son goût, celui de la corruption (de l’âme, en attendant mieux).

« Le pays, c’était ainsi. Se prémunir contre la précarité était un exercice national qui ramassait à la pelle tout ce qui restait de bonnes consciences pour les enfouir dans les bas-fonds de la désespérance. »

Une femme dominatrice et bigote menaçant sans trêve de s’envoler enfants sous le bras si son comptable de mari ne se décide pas à trouver moyens rapides d’élever leur niveau de vie, l’oncle de celle-ci, politicien influent manœuvrant dans l’ombre pour se trouver un nouvel homme-lige et voici notre homme estampillé hétéro n’hésitant guère longtemps lorsque la braguette présidentielle sous son nez se baisse.

Saisir les opportunités : illustration.

Dieuseul Lapénuri, en acceptant de ployer genou, vient de mettre sans le savoir le doigt dans un engrenage qui pourrait bien lui être fatal.

Car dans l’ombre, babines retroussées, les gardiens des bons plaisirs du Prince surveillent de près à présent l’orfèvre révélé.

« Voici que vous arrivez. Grâce à votre femme avec un oncle politiquement fort, vous êtes à deux doigts de devenir ministre.

Il prit une pose comme un acteur créant son effet.

— Vous faites une pipe au président. Vous êtes toujours dans les règles du jeu.

Il n’osa protester. Ce serait plus avilissant. À quoi cela servirait-il? Le ministre de l’Intérieur devait disposer d’enregistrements vidéo.

— Mais vous le faites jouir. Là, vous violez les règles du jeu. Personne n’y est arrivé avant vous. »

Il faut - en Haïti comme ailleurs - dès que la politique s’invite savoir tenir sa langue. Pour avoir ignoré l’adage, voici notre ministre sans qualification et bien trop hâtif déjà cerné d’ennemis, avant même d’avoir pris la moindre mesure susceptible de redresser le pays.

« Il te manque beaucoup de saletés et de boue pour ce job », l’avait prévenu gravement Rita, son ancienne collègue, à l’annonce de sa promotion.

Celle que les langues de vipère du ministère des Finances nomment avec mépris ‘la madivine’ (la lesbienne) a été la seule à ne pas applaudir le nouvel homme fort. La seule à ne pas préparer sa liste de demandes et autres passe-droits. Consciente sans doute des nombreuses couleuvres que le frais ministre devra bientôt avaler s’il ne veut pas dégringoler de l’échelle sociale à la même vitesse éclair.

« Ministre aux Valeurs morales et citoyennes!

Sincèrement, il ne savait pas trop ce qu’il allait faire à un poste pareil; c’était le lot de la plupart des ministres, des sénateurs, des députés et même du président, quand il avait été choisi pour être candidat. L’essentiel était d’être ministre, sénateur, député, président, et de jouir le plus possible des privilèges de la fonction. Ensuite, on jouait la comédie. Certains excellaient mieux que d’autres à ce jeu. Cela n’empêchait pas qu’on pouvait se retrouver dans des situations inextricables et dangereuses. La population attendait quand même des résultats. Il y avait surtout ces foutus étrangers avec leurs nouvelles manières de voir les choses qui faisaient toutes sortes d’exigences et mettaient à mal convictions et traditions. On peut être pauvre et misérable, mais avoir des convictions, des traditions et un reste de fierté qu’on tient mordicus à conserver. »

Mais Dieuseul Lapénuri peut à présent se rassurer : son sugar-President lui a glissé un premier dossier qu’il découvre, à traiter urgemment.

« C’était un projet présenté par une association défendant les droits des gays et des lesbiennes dans la société. Festi Masi prévoyait une semaine de conférences-débats, de projections, de documentaires sur la condition des gays et des lesbiennes. Un forum sur le mariage gay! Dieuseul Lapénuri ressentait une grande gêne, une horreur presque métaphysique dès que ce sujet était abordé. Il aurait considéré ce document comme farfelu, n’eût été la recommandation du président. Dieuseul Lapénuri comprit la prudence du chef de l’État. La provenance d’une partie des fonds devant financer ce festival! Les États-Unis! Le Canada! L’Union européenne! Ces Blancs voulaient définitivement nous faire accepter leurs mœurs dissolues, pensa Dieuseul Lapénuri, écœuré. »

Le nouveau ministre aux Valeurs morales et citoyennes peut bien la jouer fine bouche, voici au moins un dossier justifiant son strapontin au Conseil. Le Mozart de la turlutte devra un temps s’asseoir sur son homophobie maladive pour recevoir les différentes parties, celles qui prônent l’interdiction au nom de la bienséance, de la morale divine, puis les représentants de la communauté M (Masisi, Madivin, Makomè, Mix) - l’équivalent LGBTQ haïtien - qui entendent, eux, maintenir l’événement pour encourager ouverture des mentalités et prise de conscience des diversités dans une société fort viriliste.

‘Masi’ se construit ainsi autour de ce véritable projet que fut en 2016 le festival Massimadi, porté par l’association KOURAJ, qui entendait « sensibiliser, éduquer, informer, les membres des communautés africaines et antillaises dans le but de lutter contre l’homophobie ». Le pouvoir alors en place opta pour l’interdiction pure et simple et l’association dût reculer face aux nombreuses menaces de mort et de destruction des locaux.

Agrandissement : Illustration 7

Mme Lapénuri, qui n’appelle plus son mari que « Ministre », entre un aller-retour à la messe (« Faites que nos bourses soient bien garnies, Seigneur ! ») et une soirée échangiste entre gens de la haute, conseille l’interdiction de cette ‘réunion d’invertis’. Une délégation religieuse virulente qui menace la nation des foudres divines si elle cède à « Sodome et Gomorrhe » mais qui ne sursaute pas lorsqu’un de ses membres, le prêche achevé, glisse à la nouvelle sommité le nom d’un petit ami à placer. Des ministres qui affichent trop bruyamment leur dégoût et des policiers qui se taisent pour ne point trahir leurs véritables penchants.

« — Ce festival, vas-tu l’interdire? demanda-t-il brusquement.

— Probablement, dit le ministre.

Un éclair étrange passa dans le regard du jeune homme. »

Si Gary Victor accentue encore les traits du grotesque lorsqu’il traite des hypocrisies et doubles visages des moralisateurs de pacotille, ses portraits du jeune Patrick Chardavoine (qui ne travestit pas sa nature), d’Alfa, redoutable chef de gang gay, qui soigne sa jalousie à sa manière (à coups de flingue) mais s’inquiète de la tenue du festival ou encore celui d’un journaliste corrompu mais las de l’être sont d’une grande tendresse et fine compréhension. Tout comme ses analyses sur la sexualité, sur les forces inconscientes qui la gouvernent sont admirables de pertinence.

La farce, au fur et à mesure que les doutes du ministre grandissent, de se transformer peu à peu en roman d’apprentissage.

L’antipathique et vain Dieuseul Lapénuri, au fil des pages et des rencontres, de se redresser, de gagner en épaisseur, en complexité. Alors que l’annonce de sa décision d’autoriser ou non le Festi Masi est imminente.

« — Monsieur le Ministre, vous ne comprendrez jamais combien il est pénible de toujours se dissimuler. D’essayer de faire comme les autres. De ne pas pouvoir sauter au cou de la personne qu’on aime. De ne pas pouvoir s’exprimer comme on le voudrait. De faire attention à chaque geste pour ne pas se trahir.

Il respira profondément.

— D’arriver à croire comme Jean-Jacques qu’on est sous l’influence du démon. Alors, on pense à se mettre en lambeaux. On voudrait faire son chemin de croix. Pourquoi ne peut-on pas aimer librement? Nous sommes des êtres humains comme vous, Monsieur le Ministre. Une grande partie de ce que le monde a de beau et de raffiné est due à nous.

Dieuseul Lapénuri se sentit sale. Il se sentit enterré sous une montagne d’immondices. Le jeune homme devant lui parlait avec son cœur. Lui, il avait fait une pipe pour un poste. Il ne devait pas se le cacher. Il lui faudrait aller encore plus loin si le président l’exigeait et là, il ne se voyait plus se rendre chez le pasteur Guillot demander pardon pour ses péchés. »

Agrandissement : Illustration 8

Derrière l’implacable fable politique, derrière l’humour ravageur du prolifique écrivain (probablement le contemporain le plus populaire en Haïti, pas assez étudié en France) et sa défense sensible de la communauté M, une attaque frontale en règle, extrêmement violente, contre le système politicien mis en place dans son pays (« Médiocre comme il l’était, la politique était sa seule chance »).

Un système clanique abandonné aux mains de parvenus conscients de la longévité limitée de leur statut, spéculant donc un maximum sur leur avenir propre et confondant caisses de l’État avec ‘retraites complémentaires’ personnelles, constituées de préférence du côté de Miami ou de la proche République Dominicaine. Quelques références au passé glorieux de la nation, aux chaînes brisées et aux grands hommes de 1804, de temps en temps, suffisent - pensent-ils - pour faire illusion auprès de la populace.

Mais aussi à celles de grandes familles possédantes ayant également appuis et intérêts à l’étranger, élite manœuvrant de loin (et donc tenant véritablement le manche) les ambitieux interchangeables, amoureux des palais nationaux et des voitures de fonction, quitte à user des services des gangs (certains, plus ou moins émancipés après avoir été fournis en armes, terrorisent toute l’île à présent).

Le pouvoir actuel, sans grande légitimité sinon celle accordée par l’international [‘Masi’ est antérieur mais, peu a changé depuis sa parution], gouverne principalement par décrets, le Parlement étant débranché depuis janvier 2020 (mandats non-renouvelés).

Un Président (certes très contesté) assassiné, un Premier Ministre qui se saisit des rênes et ne se « souvient plus » (sic) de ses coups de fil - actés - avec le commando le soir du meurtre : Ubu semble avoir reconstitué son royaume en Haïti !

Si l’avenir des Haïtiens appartient aux Haïtiens (et passera donc par la politique, avec des femmes et des hommes d’État réellement ambitieux pour leur pays), comment la bien patiente population peut-elle espérer changements - dont sociétaux - tant que ce système entièrement bâti pour préserver les acquis d’une ultra-minorité (ne reculant devant aucune brutalité) n’aura pas été mis à terre, et les cartes redistribuées ?

Une disgression importante pour bien saisir la colère noire que sous-tend l’humour ravageur de Gary Victor.

Il ne s’amuse pas à peu de frais avec le dangereux et démagogue concept du ‘Tous pourris !’ mais souligne un état de fait, celui des pouvoirs qui se succèdent, se ressemblent tous. Désespérément. Car forgés dans le même moule, pensé pour n’ébranler aucun des intérêts de certains dans une démocratie encore très fragile et polluée en plus par ce que d’aucuns ont nommé ‘une guerre civile de basse intensité’.

Les intérêts d’une élite qui préfère voir ses compatriotes à genoux plutôt que debout, foule docile prête à subir ses outrages, à quémander ses faveurs (« bouffer de la vache enragée toute (sa) vie [...] ou ramper dans les couloirs des ministères, à quémander un job à un de ces infects politiciens pour survivre? ») À courir derrière le secret de la pipe parfaite pour satisfaire le Prince lubrique du moment. Et espérer quelques miettes en retour.

‘Masi’ et ses personnages éloquents, perdus au milieu d’une masse courtisane, désespérée, est indiscutablement un coup de semonce, une attaque sévère contre l’élite haïtienne mais aussi contre ceux qui abdiquent face à elle.

Et une délicate adresse, une invitation à tenir et continuer de mener le combat pour la tolérance à une communauté M ici formidablement comprise et défendue.

Un livre admirable. Totalement irrespectueux et radical. Hilarant. Guerrier.

Furieux et inspirant.

— ‘Masi’, Gary Victor, ed. Mémoire d’encrier —

• Également, sur Ayibopost, média haïtien engagé et dynamique : ‘Dans Masi, Gary Victor soutient la communauté M et sabote le bal des hypocrites’

Agrandissement : Illustration 9

* voir aussi : Plumes Haïtiennes

* Illustrations : cordialité du photographe © Josué Azor, qui immortalise le Port-au-Prince nocturne LGBTQ. Il a récemment exposé à Bordeaux et à Bruxelles. Son livre photos est impatiemment attendu tant il restitue avec brio l’ambiance, les regards et les corps des nuits blanches underground de la cité haïtienne, en particulier dans ses séries ‘Noctambules’ et ‘Erotes’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 'Mère à Mère' : le prix des haines. L'Apartheid vu par la grande Sindiwe Magona

« Mon fils a tué votre fille », ainsi commence ‘Mother to Mother’, roman majeur sur l’Apartheid écrit par la grande écrivaine sud-africaine Sindiwe Magona il y a vingt-trois ans (1998) mais traduit en français et publié chez Mémoire d’Encrier seulement en 2020. Une série de conférences et de rencontres dans l’hexagone, organisée par la maison d’édition québécoise (créée par l’écrivain et poète haïtien Rodney Saint-Éloi) et en présence de l’auteure (oeil espiègle, art consommé de la répartie, charisme de ceux qui ont vu et vécu) de réveiller une critique tricolore froissée d’avoir manqué ce chef-d’œuvre à sa sortie. Et alors que l’Afrique du Sud, qui a tant de mal à panser ses plaies, refait la Une de l’actualité.

« Mon fils a tué votre fille », et la terrible histoire est véridique. 1993, Amy Biehl, étudiante américaine de vingt-six ans achève une année scolaire à l’université de Cape Town. Militante anti-Apartheid, engagée auprès des étudiants noirs dans la mise en place de la transition démocratique (Nelson Mandela a été libéré en 1990, de Klerk et lui négocient âprement, tentent d’éviter la guerre civile. Si la plupart des lois d’Apartheid ont été abolies entre 1989 et 1991, tensions et résistances demeurent, les élections multiraciales qui auront lieu en 1994 et verront la victoire du plus célèbre ancien prisonnier politique ne sont alors qu’un but incertain), la jeune femme passe sa dernière soirée sur le sol africain avec ses amies noires de l’université. Son avion de retour est prévu pour le lendemain. Décidée à prolonger encore un peu les difficiles adieux, aveuglée sur les dangers par son idéalisme de jeune occidentale épargnée par les haines solidement ancrées par des décennies d’humiliation, réparties en strates plus ou moins visibles, Amy Biehl propose de ramener ses condisciples chez elles, dans le township de Gugulethu (dans lequel a, au passage, grandi Sindiwe Magona). Décision insensée qui lui sera fatale. Elle sera vite repérée par un groupe de militants noirs chauffés à blanc, la voiture stoppée dans les rues par des pierres, sa conductrice poignardée. La couleur de peau de la jeune activiste - peu importe son passé, ses intentions, ses actions - aura signé son arrêt de mort.

« UN COLON, UNE BALLE !

AMABHULU AZIZINJA !

AVEC NOS BOÎTES D’ALLUMETTES, NOUS NOUS LIBÉRERONS !

— Tsaa-ah ! Vas-y ! Nous lançons le chien. Tsa-aah ! Il sait quoi faire, flairer la cible et la saisir à la gorge. Nous ne courons aucun danger. C’est le chien que nous lançons à l’attaque qui s’expose au risque. C’est le chien qui prend le risque, qui pourrait être blessé. Ou tué. Ou emprisonné. »

« Mon fils a tué votre fille », ainsi commence la longue adresse d’une mère désespérée à une autre, celle de Mandisa la narratrice, mère de l’un des tueurs désignés, à celle d’Amy Biehl.

Agrandissement : Illustration 10

« Mais les gens comme votre fille n’ont aucun sens inné de la peur. Ils croient si fort en leur bonté, sachant qu’ils n’ont fait de mal à personne, pensant qu’ils aident vraiment, qu’il ne leur vient jamais à l’esprit que quelqu’un veuille leur faire du mal [...] Pour les gens comme votre fille, faire le bien dans ce monde est une compulsion féroce, dévorante, qui les consume. Je me demande si cela ne rétrécit pas comme des œillères leur champ de perception. »

L’heure n’est pas aux reproches, pas plus aux excuses, mais elle n’est plus non plus aux délicatesses diplomatiques. Comprendre, comprendre les ressorts cachés qui ont mené au drame, ravagé les existences. Comprendre comment ce pays a pu tenir tant d’années impunément sur la détestation et la rancoeur et croire qu’il allait pouvoir se transformer si aisément en nation arc-en-ciel. Comprendre pourquoi si longtemps les hommes ont accepté les regards tétanisés des enfants. Comprendre ce que signifiait grandir et survivre sous ce régime.

« Ah, mon fils ! Mon fils ! Qu’as-tu fait ? Qu’est-ce que tu as fait ?

Votre fille. L’expiation imparfaite de sa race.

Mon fils. L’hôte parfait des démons de la sienne. »

Avec un art abouti des dialogues et des descriptions, des ambiances, des gestes et des regards signifiants, Sindiwe Magona de se lancer dans l’histoire de cette narratrice qui élève ses trois enfants en travaillant comme domestique pour une mlungu (une personne blanche), rejoignant le cœur serré Gugulethu, ce bidonville créé d’autorité par le pouvoir raciste pour y parquer les Noirs telles des bêtes. Ainsi lorsque Mandisa cherche à regagner sa maison, alertée sur les secousses qui déstabilisent le township mais ignorante encore des détails, de l’implication de son fils adoré, le sensible Mxolisi.

« - Que s’est-il passé, cette fois ? répliquai-je, cherchant à dénicher des renseignements.

Il se pourrait qu’elle en sache plus que moi, vu que je ne savais pratiquement rien. Le « Quelque chose s’est passé à Guguletu ! » de Madame n’était vraiment pas un bulletin d’information.

- Je n’en sais rien, répondit la femme et elle ajouta que les gens qui descendaient des autobus de Guguletu, qui venaient d’arriver de là, disaient que les élèves manifestaient.

Et alors, quoi de neuf ? La pensée s’inséra dans mon esprit. Ne connaissons-nous pas les émeutes de ces enfants depuis 1976 ? Pourquoi manifestaient-ils cette fois ? Je n’étais pas un peu énervée. Et en colère. Plus en colère qu’énervée, à vrai dire. Ces tyrans que sont désormais nos enfants, grisés par le pouvoir, au pied levé, ils en font de ces revendications souvent absurdes, à nous, leurs parents.

‘Pas question d’aller au travail !

L’école, non !

Interdiction d’aller aux magasins d’alimentation !

Défense de consommer l’alcool du Blanc !

Défense d’acheter de la viande rouge !’

Quant à moi, j’en avais jusque là, de toutes ces sottises.

Pressée et poussée de toutes parts, je me laissais projeter en avant par la foule, mes pieds ne touchant pratiquement pas le sol. Tandis que des corps serrés comme des sardines me portaient, des pieds éraflaient des chevilles inconnues et désunies. Des mains attrapaient d’autres coudes, et s’enfonçaient dans des épaules inamicales. Elles furent récurées par des barbes imprégnées de sueur et sentant la bière blonde de Lion, par des cheveux gras et emmêlés, et les surfaces rugueuses de manteaux élimés. Elles furent barbouillées de la mucosité froide des nez morveux des jeunes enfants perchés sur le dos de leurs mères.

C’était ainsi que j’avançais. Déplacée de corps en corps, sans aucune volonté ou direction de ma part. Je continuais d’avancer, flottant et cahotant, me rapprochant de plus en plus de l’autobus. Centimètre par centimètre cahotant. Je serrais mon sac fortement sur ma poitrine. Le tenais dans mes bras comme un nouveau-né. Ou un amant nouvellement rentré d’un long séjour dans les mines d’or de Johannesburg. Si dans le chaos le sac tombait, alors je n’aurais qu’à lui dire adieu.

Enfin, j’arrivai devant l’autobus. Projetée, de tout mon long, jusqu’au seuil de la porte. De ma main droite, je saisis la barre à la porte comme soutien, mon sac toujours à plat sur ma poitrine, mon bras gauche l’agrafant solidement là.

Le long couloir étroit entre les deux rangs de sièges s’était transformé en tube, le boyau d’une saucisse géante, et nous, la viande hachée, embossés au coup par coup de bout en bout. Poussés jusqu’au fond. Poussés contre les genoux et les coudes qui dépassaient de ceux qui, par miracle, s’étaient retrouvés installés dans un siège. Chancelant, nous suivions tant bien que mal le couloir. Nous ne formions certainement pas une farce bien lisse : grumeleux, irritables, tranchants, et nous regardant d’un air renfrogné. Un salmigondis de toute évidence mal à l’aise. »

Que peut une mère même attentive et protectrice contre un système fait pour broyer ou pousser à la violence ?

De l’enfance de la narratrice qui plonge le lecteur dans la réalité de l’Apartheid, la déshumanisation totale, à la conception de Mxolisi qui frôle la fable (poésie africaine oblige), des enfants tirés comme des chiens errants par la police du régime à la lassitude qui envahit les yeux d’une adolescente sans avenir, de l’expropriation sans ménagement à cette maladie si répandue qu’est l’absence des pères, puis l’impuissance des mères à tenir leur chair loin des folies des foules, Sindiwe Magona livre un roman aussi affûté et complexe que bouleversant, démontant les mécanismes des haines et des incompréhensions réciproques, de la culpabilité et du poids de l’Histoire.

L’écrivaine connaissait la mère de l’un des tueurs, elle n’a pas osé lui écrire après le drame. Se définissant avec malice et injustement bien sûr comme « coward », ‘Mère à Mère’ est le résultat (brillant et uppercut) de ce remords de ne pas avoir alors trouvé les mots. Le livre n’en parle pas mais, cette histoire étant définitivement hors du commun, les parents d’Amy Biehl ont après sa mort créé une fondation à son nom pour venir en aide aux jeunes sud-africains des townships, lutter contre ces inégalités qui mènent invariablement à l’essentialisation de l’autre. À l’heure du wokisme échevelé, il y a là matière à réflexion... Deux de ses assassins y travaillent encore aujourd’hui.

Après une rencontre en 1998 avec le père de la jeune femme, Sindiwe Magona décida d’avancer la sortie du livre en août, le jour anniversaire d’Amy Biehl.

Tout, finalement, tant dans l’histoire du livre que dans la suite réelle du drame, symbolise le difficile chemin de la réconciliation.

Tout, dans l’écriture de Sindiwe Magona, révèle une connaissance épidermique de ce qu’était l’horreur de la séparation par la couleur de peau mais aussi le travail titanesque d’une vie à tenter de réconcilier, de nommer les affleurements, de révéler les lueurs d’espoir. La traduction au cordeau faite par Sarah Davies Cordova respecte la voix singulière de l’écrivaine, mots xhosa et afrikaans conservés : elle est à saluer.

« Ici, les contours précis et l’étoffe d’horreur de l’apartheid dans sa froideur institutionnelle et sa violence méticuleuse sur le quotidien de ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces adolescents dont la pleine vie est niée au présent, au passé, au futur » écrit en hommage Christiane Taubira en 4ème de couverture.

Un souffle, une pensée, un style et une douleur transformée qui transportent, secouent, font mal autant qu’ils invitent à regarder vers demain, à se méfier des réductions et des appâts politiciens. Des victimes de l’Histoire, la sale, l’injuste, à jamais gravées dans la mémoire du lecteur, comme autant de lanceurs d’alerte désormais. La découverte d’une immense écrivaine dont on ne peut qu’espérer la traduction rapide des autres œuvres. Un regard sans concession sur les pièges et les obstacles qui freinent encore et toujours l’apaisement et l’union; mais aussi une analyse toute... maternelle de l’intime, dans lequel se cachent les graines d’espérance, de futur possible.

— ‘Mère à Mère’, de Sindiwe Magona, Mémoire d’encrier ed. —

Agrandissement : Illustration 11

— Deci-Delà —

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ‘Les Latrines’ : de la poésie résistante de Makenzy Orcel aux effluves de la misère

Effluves de la pauvreté. Ivresse des profondeurs. Les majuscules de convention ont sauté (Orcel et les conventions...); chaque chapitre, sans titre ni numéro, est une longue phrase unique entrecoupée de virgules-alliées (la suffocation du lecteur n’étant pas un but en soi); les mots mordent, torturés, affluent à la vitesse des idées, s’enlaçant furieux, s’entrechoquant tels les souvenirs qui remontent - vipères folles, belliqueuses, sensuelles - et les soliloques intérieurs des personnages d’être ainsi saisis sur le vif, attrapés en pleine montée puis balancés à la face du lecteur, déchargés plutôt.

« il pleuvait des hallebardes ce vendredi de mai quand on avait baisé dans les latrines, repaire de tout ce qui n’est plus de la priorité humaine, qui se vide de son utilité, de son rayonnement »

Une séance d’onanisme dans les latrines de ce bidonville de Port-au-Prince et le second roman de Makenzy Orcel d’afficher d’emblée la couleur. Se soulager, se vider enfin. De tout ce que le corps peut produire, sons, matières et pensées trop pesantes. Ainsi cette mère-baobab, séant posé, qui raconte tous les jours à voix haute ses cauchemars à Madam Victò, génie des latrines (« on dit qu’elle aurait le pouvoir d’empêcher ce qu’on a vu la nuit en rêve d’influencer la réalité, de le changer en faveur du rêveur »). Expulser les trop-pleins explosifs et savoir en rire, oh oui!, savoir en rire ! Car les occasions ne sont pas nombreuses, ici. Ici dans les bas-fonds de la cité.

Agrandissement : Illustration 12

« quartier en patchwork, quartier chute, de toutes les déchéances, veine ouverte, en convalescence, enchevêtrement de souffles de corps de corridors de tout, quartier du temps qui s’écroule, du temps suspendu à ces visages nocturnes, balafrés par les larmes, ces cases qui sont debout malgré les bourrasques du temps et l’effritement, la peur, l’incertain »

Sous la surveillance des radoteurs de la place d’Armes (faiseurs et briseurs de réputations), les habitants de ce quartier abandonné à ses excréments, livré à ses rats-violeurs, à ses nuisibles-pédophiles, destructeurs des corps et assassins des âmes, y survivent. L’espoir ? Il semble privatisé, inatteignable. Ils n’ont pas de noms, ces habitants. Parfois le lecteur s’y perd. Puis les identifie à nouveau, les reconnaît, eux dont l’histoire est déroulée par vagues puissantes, portée haut par les mots pourtant crus de l’écrivain. Oui crus, car l’urgence est là, il ne semble même rester que cette urgence sur cette île damnée; impression d’éruption imminente, charnelle, organique telle une vessie prête à éclater, il n’y a pas le choix pas le temps de se tortiller avec les mots, de flirter avec la préciosité : tout va péter, pour sûr ! Bientôt, oui, tout va péter. Mais quand ? Le pathos est avalé tel un étron emporté par la puissance du jet, le style poétique, souffle nerveux fou, colère maîtrisée et incensurable de l’auteur face aux injustices répétées ne laisse guère le temps de s’apitoyer. Pour survivre il faut se libérer du trop-plein intérieur qui sinon fera exploser tripes et cervelle. ‘Les Latrines’ ne sont pas pour autant un simple exercice de style. Plutôt le portrait d’un quartier, d’une ville, d’un pays au bord de l’asphyxie. Le lecteur devient cette stripteaseuse la nuit qui s’occupe le jour de torcher la vieille dame (il faut bien payer les factures. Si tu ne payes pas tu deviens moins qu’un chien). Il est sa petite-fille qui n’a pas le temps; Madame, elle ne se salit pas les mains, Madame ne songe qu’aux chiffres. Et au silence. Un chapitre plus loin il se métamorphose, le lecteur, en poète à dread-locks qui n’en est pas vraiment un venu soulager la libido de la riche bourgeoise des hauteurs, chibre noir-objet vite renvoyé à ses latrines puantes. Ils sont une dizaine à dériver ainsi, à esquiver les balles perdues, à se consumer, se croisant parfois mais ne communiquant jamais. Furtivement, si parfois, un temps vite chassé. Ainsi cette scène inattendue et bouleversante entre deux prisonniers (qui n’est pas sans évoquer ‘Le secret de Brokeback Moutain’ d’Ang Lee dans le traitement des non-dits). Comme si l’amour ne pouvait qu’être une chimère aux pieds des latrines et la tristesse la seule valeur certaine. Le séisme de 2010, la dictature Duvalier, l’insécurité maîtresse des rues; l’omniprésence des ONG qui n’aide pas un état à se renforcer au contraire, la corruption dudit pouvoir : tout est mis sur la table, décors effarants qui ne voleront pas la lumière pour autant, pas cette fois, pas ici aux personnages, à leurs identités bouleversées. Les cuisses des femmes violemment écartées, les crânes explosés à coups de rafales sous les yeux gourmands des radoteurs de la place d’Armes et Orcel de se saisir des doutes des survivants-guerriers, de les rappeler universels, au-delà du cadre de l’île des Caraïbes. Amour maternel, manque du père absent/défaillant, tentation de la fin mais aussi de saisir tout ce qui fait l'humain : les ventres sont ouverts et la littérature de s’engouffrer; « seul le couteau sait le secret de l’igname » et Orcel de poser les thèmes récurrents de son œuvre.

Agrandissement : Illustration 13

Ici un extrait de ce récit habité qui permet de se faire une idée de la puissance évocatrice et poétique de ces ‘Latrines’ qui débordent.

« je continue à être seule avec moi-même, avec le monde que je me crée où chaque vie est une kyrielle de pirogues en papier jetées à la mer, à me poser les mêmes questions pour avoir les mêmes réponses, arriver à la même conclusion à chaque fois, partir est tout ce qui me reste, je ne sais pas, je ne sais plus, tout ce que je sais moi c’est qu’une maison sans enfant, sans livres est une maison vide, c’est que le chien est humainement l’animal le plus généreux, le plus parfait, c’est que quand le haut patronat se réunit chez Madame, quand elle reçoit ses amis qui ne viennent que rarement lui faire honneur en l’aidant à manger ses saucisses, à bouffer ses fromages et à vider ses bouteilles de vin qui, leur disait-elle, aurait le même âge que, je n’ai pas entendu la suite de la phrase, je ne dois pas être là, faut surtout pas que ces pets prétentieux, ces xénophobes, ces racistes, ces péteux de collègues de travail voient qu’elle a donné à sa grand-mère une négresse pour chienne, faut s’esquiver dans son coin, dans le noir, tu vois ce que je veux dire, ici les gens sont supérieurs parce qu’ils sont riches, ne fréquentent, ne mangent pas les mêmes choses sur les mêmes tables dans les mêmes restaurants que des gens comme moi, les gens comme moi ils n’ont qu’à se barrer, se charger de leur croix tout seuls, moi la mienne consiste à amener aux toilettes la grand-mère de Madame et la torcher après, aussi lui donner à manger, faire la lecture, chanter des stupides chansons à l’eau de rose pour qu’elle s’endorme à poings fermés, chanter même si j’en ai pas envie, c’est le boulot, sans ça je ne pourrai pas payer les factures, et les factures non payées ça veut carrément dire qu’on est dans la merde, dans tout ce qui est mauvais, je dois m’assurer qu’elle fait caca trois fois par jour, les gens quand ils deviennent vieux ils vont souvent aux toilettes, je ne me rappelle plus où j’ai lu ça, ou si c’est Madame qui me l’a dit, en un mot être à même de faire croire à cette carcasse humaine qu’elle avait encore du temps devant elle à vivre, qu’il n’y avait pas mieux dans une autre vie que ce qu’elle était en train de vivre là maintenant, et qu’elle avait intérêt à s’y accrocher, en profiter au maximum, oui Madame, c’est très clair Madame, même trop clair, espèce de pute, comment oses-tu me demander ça, de quel droit, trouves-tu que tu me paies assez pour me demander ce que tu veux ou quoi, c’est quoi ce bordel, cette tendance qui porte une personne à croire qu’elle a le droit de prendre une autre pour la plus conne du monde parce qu’elle est devenue vieille et ne peut pas s’occuper d’elle-même toute seule, oui Madame, c’est très clair Madame, même trop clair, salope, as-tu oublié que cette femme t’a bercée, dorlotée, aimée, changé de couches, veillé sur ton sommeil et tout, quand tes parents étaient en voyage ou je ne sais quoi, comme si tu étais sortie de son propre ventre, oui elle m’a tout raconté, sans elle tu ne serais sans doute pas devenue celle que tu es aujourd’hui, cette petite prétentieuse qui se croit au-dessus de tout, excuse-moi, je ne suis pas en train de te faire la leçon, s’il fallait quelqu’un pour lui faire sentir qu’elle compte aujourd’hui, ça devait être toi, personne d’autre, c’est très clair Madame, comment arriver à enfoncer ça dans la tête de quelqu’un, en plus une vieille femme de quatre-vingt-dix ans qui a tant vu et tant vécu, qui aurait pu m’asseoir sur ses genoux et m’enseigner bien des choses de la vie, combien de fois pense-t-elle à se faire euthanasier ou je ne sais quoi, comme bien d’autres l’ont déjà fait dans les familles de certains de tes collègues de travail, elle ne l’a pas fait en dépit de son grand affaiblissement et sa fatigue, c’est clair Madame, ta grand-mère est la femme la plus courageuse que j’aie jamais connue. »

« il pleuvait des hallebardes ce vendredi de mai »

Les hallebardes, ces armes pensées pour percer les armures.

- ‘Les Latrines’ - Makenzy Orcel - ed. Mémoire d’Encrier

*voir également 'Makenzy Orcel, fils d’Haïti : la plume dans les plaies. Etude d'une oeuvre de feu'

Agrandissement : Illustration 14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ‘Laisse folie courir’ : le voyage halluciné de Gerda Cadostin au pays des ancêtres

Agrandissement : Illustration 15

(article également paru dans le numéro de juin d’Afrique Éducation mag)

Grann Sang Cochon n’est pas femme que l’on interrompt. « Où en étais-je ? », reprend d’ailleurs sans cesse, intarissable, l’ancêtre plus de deux fois centenaire.

« - Je suis fière d’être Sang Cochon.

Se frappant le torse.

- Chaque Haïtien est un Sang Cochon ! Un Sang libre ! Ça vous tenterait la liberté ?

- Oui !

- Alors, buvons le sang du cochon !

Elle repart aussitôt, deux bras en l’air, corps chaloupé, expulser le trop-plein de souvenir. »

Celle qui buvait le sang de la bête noire en compagnie du hougan (prêtre vaudou) Boukman et des nègres marrons en 1791 (d’où son nom), va être la truculente guide du lecteur dans ce récit familial totalement hors-norme, savoureusement déjanté, qu’est ‘Laisse folie courir'.

Gerda Cadostin, dont voici le premier roman, aurait pu se contenter comme beaucoup de griffonner sur un beau papier cartonné son arbre généalogique, coller après recherche des étiquettes sans âme sur les branches mal dessinées du palmier (Haïti oblige), avant de l’offrir à sa descendance certes polie mais sans doute au final assez indifférente à l’objet, peu évocateur.

Cela aurait été sans compter sur le farouche désir de la dame installée en France depuis plusieurs décennies de restituer au mieux (d’immortaliser) la richesse langagière, les coutumes et mœurs, la vie spirituelle quotidiennement nourrie, en somme le caractère unique de Guérot, son village natal, perdu quelque part dans la campagne haïtienne.

Agrandissement : Illustration 16

L’auteure avait démarré l’écriture sans réelle volonté de publication mais plutôt dans le but personnel de transmettre à ses enfants (nés à Paris), de leur faire ressentir vraiment, la complexité d’une société devenue pour eux lointaine, fictive. Son mentor, le grand poète Frankétienne à qui elle rend hommage (il lui ouvrit les portes de l’éducation en Haïti, coup de pouce salutaire) lui conseilla après lecture de remanier le manuscrit, de prendre le risque de s’éloigner du récit biographique pour opter plutôt pour la forme romanesque.

Et les loas, alors ? Et les voix merveilleuses des disparus ? Haïtiens, fout tonè ! Woï ! Woï ! Woï !

Gerda Cadostin n’y alla dès lors plus de main morte, autorisant Damballa Wèdo, Erzulie Dantor ou Freda, Papa Legba, Esprits dépravés et autres Papa Ogou à chevaucher mots sales en bouche les lignes, les aïeux et le voisinage, sans plus de retenue aucune, accédant ainsi au titre de personnages à part entière.

« Les Lwa Ginen, les Jésus-Marie-Joseph, les ancêtres d’Afrique, même la Bordelaise a sa place dans les lieux privés du culte vaudou. Nous ici à Guérot, hein, on n’est pas ridicules au point de choisir nos ancêtres et notre histoire. »

Et les Invisibles, les Mystères sans âge, de se déchaîner dès lors dans ce coin de l’Artibonite, département reconnu « détenteur des traditions religieuses ancestrales de l’Afrique. » Ici pour mieux protéger entre deux claquements de langue, là pour entraîner plus vite vers le cimetière après jurons posés, univers jamais paisible car trop de morts en affection. Woï ! Woï ! Woï !

« C’est un coin où l’on passe sa vie à mourir. »

Papa Doc (le sinistre dictateur Duvalier père), macoutes (« sang-abus »), fureur de la terre et autres catastrophes naturelles ou politiques n’aidant guère à alléger le travail des esprits débordés.

La grande Histoire derrière les bribes venues de Petite-Rivière-de-l’Artibonite. Les drames qui entravent encore le pays derrière la légèreté du style. Comme ici avec la dette française, revanche scélérate imposée à la jeune nation indépendante :

« - Fille de pègre ! Que veux-tu pour nous laisser tranquilles ?

- 150.000.000 de francs-or !

- Hein ? Où les trouver ?

- Nos banques avec intérêts-coup-de-poignard. D’après mes calculs, un siècle plus tard, t’auras pas fini de payer.

- Vomissement-chiens ! Maudits Français ! Chrétiens de l’enfer !

Deux épées percent deux cœurs en même temps.

- Tiens pour ton insolence !

- Tiens pour ta sauvagerie !

Deux morts : un colon frais révolu, et un homme fraîchement libre. »

Agrandissement : Illustration 17

Les rencontres et (més)aventures, naissances et (faux) départs de chaque membre de la lignée Cadostin, des arrière-grands-parents aux tantes excentriques, d’être ainsi contés avec une verve enchanteresse, un humour corrosif et une tendresse évidente, faisant du livre un hommage réussi tout d’abord aux femmes de la vie de l’auteure (les hommes ayant une fâcheuse tendance ou à mourir ou à prendre leurs jambes à leur cou), mais également à la spiritualité et à la soif de vivre des villageois haïtiens, malgré la rudesse du réel.

« Après la mort de Sidieu, Mirasia a erré de lakou en lakou, diminuée de jour en jour de tête et de corps, sa main gauche soutenant son sein droit, ses yeux hébétés de douleur, de vide. Sous la surveillance des adultes ainsi que des enfants qui la suivent pas à pas, elle cherche Sidieu. Partout. Dans les feuillages. Buissons. Latrines. Ombres des vivants, des tombes. Sous les cendres des foyers du feu. Dans les yeux des femmes. Jambes des hommes. Mais depuis que Mirasia a entendu Sidieu l’appeler trois fois du fond du puits "Mira, Mira, Mira", elle est surveillé par Joséphine et Aline.

Toute la sainte journée, elle parle dans le vide.

- Bon, Sidieu, qu’est-ce qui se passe ? Quel côté tu es ? Reviens vite dans ta maison.

Parfois des mots insensés suivis de rires bruyants, tenaces.

- Le petit coup de ce matin m’a bien réchauffée. Ah ah ah aïe ! »

Car derrière le folklore attachant et la poésie orale d’une population alors majoritairement illettrée, l’insécurité, la précarité permanentes. Derrière les commérages sortis des lakous et les sorts et potions, le besoin du liant, conjuration tentée contre cette mort rôdeuse, décidément par ici obstinée.

« Au secours ! L’accouchée veut lâcher la bataille ! Grosse panique. Sueurs froides. En pleine nuit, elles ont fait appel à Sovène, un ougan de l’Artibonite, grand connaisseur de son état des plantes médicinales. Il arrive, bride sous cou, prestement.

En deux temps trois mouvements, Sovène rentre en scène avec ses Esprits qui l’assistent dans les cas graves. Il n’est pas assuré d’en venir à bout. Il transpire devant Joséphine et Aline, si tant peur de perdre leur estime. Sovène a toujours des arrières-pensées pour toutes les femmes. Mais bon, c’est en silence. Il aime les femmes sans rien pouvoir en faire. C’est comme ça. En attendant, dans ce cas précis, pourvu que ces arrière-pensées pour les jumelles, et subitement pour la mourante, lui fournissent assez d’idées pour après, du genre : si elle est sauvée, j’en ferai ma femme.

Ah Sovène, on l’aime pour ça, prêt à tant de projets en l’air, sans sens, avec chaque femme. Et comme il fond littéralement devant ce visage d’ange en partance pour l’au-delà, il fait vœu de la sauver. Sovène a les bras longs, avec tous les services qu’il rend dans tout le pays à des politiques, des gens des religions, des gros potentats. Ils lui doivent bien ça. Lui, qui leur donne des pwen, sortilèges. Pour gagner une élection. Pour augmenter les fidèles des églises, temples, salles du royaume. Pour réussir une affaire. »

‘Laisse courir folie’ est aussi la rencontre de deux langues. Syncrétisme, oserait-on, entre le créole haïtien et le français (à l’image du vaudou et du catholicisme). Les mots parfois traduits littéralement permettent de saisir l’univers imagé qui se déploie dans le créole, univers follement drôle et poétique, cru et imaginatif. En ce sens l’ouvrage est une vraie création littéraire, une narration nouvelle qui pétille et émeut.

Les « mâles sexes-qui-en-veulent » menacent l’intégrité des jumelles Joséphine et Aline (l’une des deux étant la grand-mère de la narratrice), qui elles ne peuvent se séparer l’une de l’autre et entendent bien épouser et se partager un seul homme. « On ne fait pas de confiture avec la virginité » peut bien persiffler une langue sale du lakou Estimé, « Un homme pour deux ! » répondent en chœur les inséparables, en dépit de la peur de la famille du prévisible scandale (« Quelle malpropreté ! »)

Ici un œil sur la liste hilarante des célibataires susceptibles de, dressée pour l’occasion :

« - Dieujuste, famille extrémiste vaudou.

- Tancrède, son esprit est resté coincé dans le ventre de sa mère.

- Ernso, poète rêveur.

- Raphaël, beau, frais, treize ans plus jeune que nous, timide, bien membré dans son pantalon, famille tolérante, pratique modérée du vaudou.

- Justin, son corps nerveux n’attire pas.

- Jean-Jacques, bien élevé mais pas assez discret.

- Lové, teint malade, sa mère ne cesse d’enfanter.

- Raoul, le directeur d’école, trop catholique. »

Tandis que les jumelles choisissent, l’auguste Sang Cochon de tomber en transe. Comme tous les ans à la même date, un esprit exhibitionniste vient honorer sa chair en plein jour. La compagnie n’en fait pas drame, la plus que double centenaire aime la vie. Car le sexe n’est ici pas synonyme de péché (n’en déplaise aux soutanes), les excès étant même parfois mis sur le (large) dos des esprits protecteurs.

Portrait vivant et fin d’une société paysanne alors méprisée, Gerda Cadostin trouve les mots pour ramener le ressenti des classes dominées haïtiennes jusqu’à Bobigny.

« Incapable de saisir le merveilleux dans leur frugalité. Des vues insolentes sur les petites maisons aux toits de chaume. Les maigres poules et cabris. Sur des femmes usées de courage. Des planteurs secs comme des coureurs kenyans. Sur les lopins de terre et les cours en terre. Les trois pierres pour soutenir les chaudières-manger. Sur ces petits enfants nus, agrippés aux flancs maternels. Ces vieux avec leurs habits cent fois cousus main, et leurs dents tombées ou tombantes. Arrivés sur Sang Cochon, habituée aux accolades et contentements, ils ont évidemment le geste.

N’empêche que ces intellectuels jettent des coups d’œil débridés sur nos jeunes paysannes bien fournies. Ils ne voient qu’un trou dans leur chair. Ils tenteraient bien un bonjour-collé-fourré-adieu pour grossir la plus grande confrérie haïtienne, celle des pères invisibles. »

Les « pères invisibles », si récurrents dans la littérature haïtienne, plaies à force communes mais bien entendu à jamais pourtant, même partagées, intimement douloureuses. Les béances se transforment au fil du temps en pierres angulaires et Gerda Cadostin de consacrer les derniers chapitres au sien, Grann Sang Cochon la matriarche lui transmettant la narration tel un relais. L’écriture devient alors libératrice : pour solde de tout compte.

Un roman étonnant sur les racines, sur l’héritage culturel, stimulant, novateur, souvent très drôle. L’hommage à la créativité campagnarde dépasse d’ailleurs les frontières haïtiennes; il y a ici - malgré les spécificités insulaires - quelque chose qui relève de l’universel (concernant le mépris aussi hélas).

Gerda Cadostin a définitivement bien fait d’abandonner l’arbre approximatif et les étiquettes de généalogiste en herbe pour privilégier la saga familiale : en plus d’être un magnifique cadeau maternel, ‘Laisse folie courir’ lui permet d’entrer en littérature de manière fracassante et d’offrir aux non-initiés la possibilité d’entrevoir la richesse de l’imaginaire créole à travers ce prisme hybride taillé sur mesure.

« La vie court la folie, la mort. » Et les écrivains talentueux de saisir sur le vif tels des photographes ces chevauchées déraisonnables. Toujours improbables.

— ‘Laisse folie courir’, Gerda Cadostin, ed. Mémoire d’Encrier —

* également : ‘Laisse folie courir’, de Gerda Cadostin : savoureux hommage aux campagnes haïtiennes sur AyiboPost, média haïtien dynamique et engagé

* & ‘Plumes Haïtiennes’

Agrandissement : Illustration 20

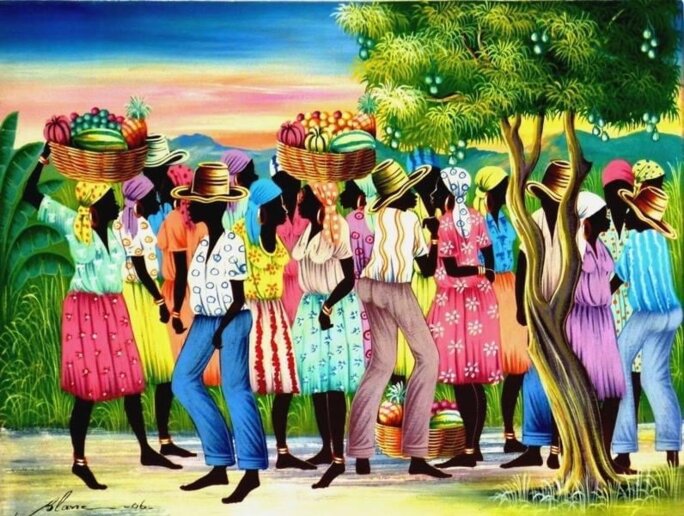

* illustrations du billet : voir le travail du peintre haïtien Jean-Claude Blanc

— Deci-Delà —

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

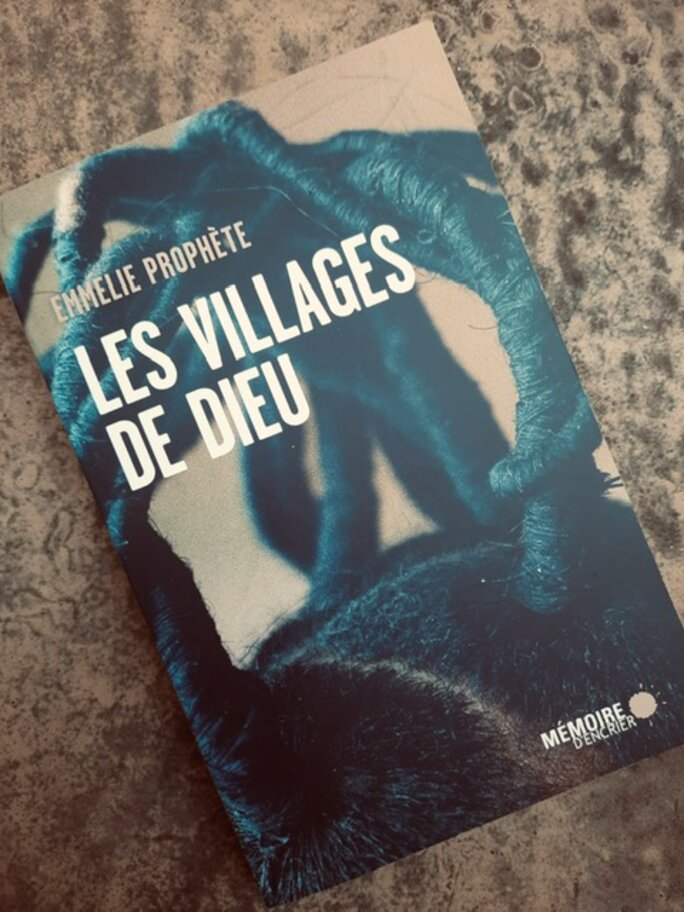

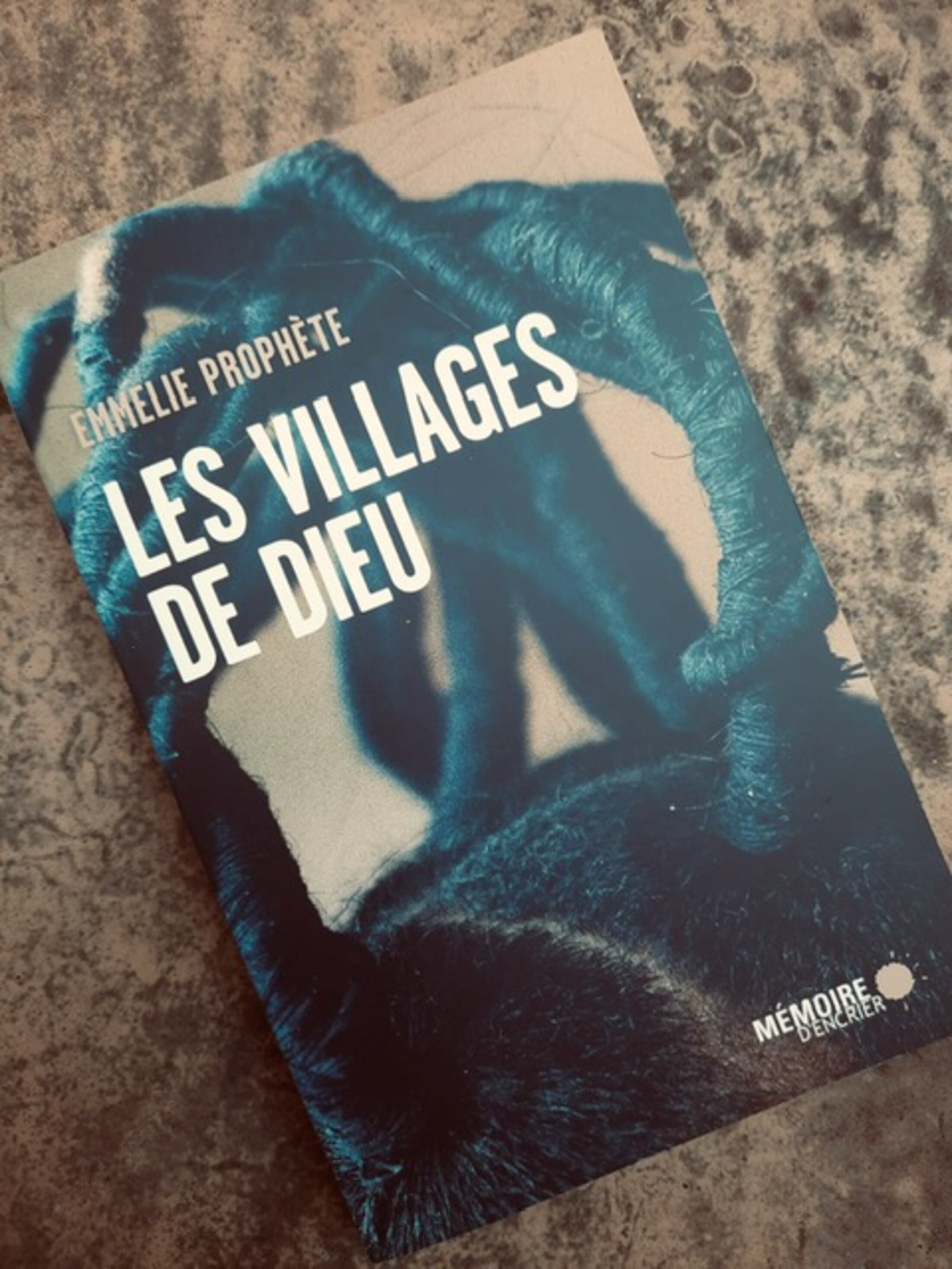

- 'Les Villages de Dieu' d’Emmelie Prophète : au sein des gangs haïtiens. Magistral

Agrandissement : Illustration 21

En Haïti, l’ombre des gangs se dresse aussi lors des catastrophes naturelles. Ainsi l’aide aux sinistrés du Sud frappés par le séisme du 14 août dernier sera-t-elle de facto soumise aux accords passés entre le gouvernement et les maîtres de Martissant, les gangs ultra-violents spécialisés en kidnapping et détournement qui contrôlent la route principale entre la capitale et la région ravagée par le tremblement de terre et empoisonnent la vie des habitants. Les chiens fous sans collier, originellement armés par des pouvoirs qui en ont perdu le contrôle, décideront donc de l’arrivée ou non des secours. Quelle forme ceux-ci prendront-ils d’ailleurs ? La narratrice, impitoyable, de se souvenir de l’après-2010.

Agrandissement : Illustration 22

« La première fois que j’ai vu des Blancs de ma vie c’était à l’église. Il en venait plein, avec des maillots sur lesquels il y avait des inscriptions comme "Cœurs pour Haïti", "Ohio aime Haïti". Ils paraissaient toujours heureux dans notre paysage désolé, nous les aidions à donner un sens à leur vie, ils nous apportaient la charité qu’ils avaient recueillie en notre nom auprès de leurs compatriotes et nous offraient beaucoup de prières, tout en souhaitant que rien ne change pour nous afin qu’ils ne manquent pas de bonnes missions dans les années à venir et ne perdent pas l’occasion de sauver leurs âmes à eux. »

La plume tranche dans le vif, appuie là où ça fait mal, renvoie dans les cordes les précautions d’usage. L’académicien Dany Laferrière a déjà tout dit à propos du nouveau roman d’Emmelie Prophète (tout juste paru en France chez Mémoire d’Encrier). Laudateur ultime, le célèbre écrivain haïtien s’enthousiasme sans retenue pour ce roman halluciné qui colle au pas de Célia, jeune adolescente qui tente de survivre smartphone en main dans un quartier de Port-au-Prince cerné par la misère et les flingues : « Lisez ‘Les villages de Dieu’ d'Emmelie Prophète et vous allez tout comprendre du pays actuel. » Pour le journaliste du Nouvelliste (le plus ancien quotidien de l’ile caribéenne) Marc Sony Ricot, l’ouvrage « fait un tatouage dans notre mémoire. » Le Canard Enchaîné parle d’un « ouvrage écrit sans pathos, qui a la force d’un reportage ». Paru quelques semaines plus tôt au Québec, nos cousins d’outre-Atlantique ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en plaçant ‘Les Villages de Dieu’ numéro un des ventes.

Agrandissement : Illustration 23

Autant dire que voici un ouvrage attendu, alors que le monde éberlué a réalisé avec l’assassinat du contesté Président Jovenel Moise (sans doute victime de ses alliés de la veille, tel un vulgaire chef de gang) que même le premier des Haïtiens n’était pas à l’abri de la violence et de l’insécurité endémiques qui gangrènent le pays. Si un Président surprotégé adoubé par les Etats-Unis et les grandes familles, se prenant pour un tacticien hors pair (ne dédaignant pas lui-même les massacres) ne peut se sentir en sécurité, que dire alors d’une jeune fille pauvre même pas belle de la cité, enfant de crackée élevée par sa grand-mère, qui tente sans grand succès de vendre ses charmes pour manger ?

« Passaient les jours, revenaient les nuits, recommençait la mort. Intraitable. Les cadavres en décomposition dans les lits des ravines, sur les terrains vagues, faisaient corps avec les immondices, témoins l’un et l’autre d’une époque déchiquetée afin qu’aucun souvenir ne subsiste. Aucun [...] Pour avoir vu passer chefs, sous-chefs, larbins, politiques, gens d’affaires par les corridors pourris menant chez les bandits, tous ces billets de banque destinés à corrompre avaient empoisonné tout le monde, surtout les pauvres [...] Ceux qui avaient fini par ne plus avoir de besoin du tout, réfugiés dans l’alcool et la folie, espaces d’isolement, postes d’observation. »

Célia s’y connaît en poste d’observation, en économie informelle, balles perdues et théâtre d’ombres, elle qui a grandi avec Grand Ma au cœur d’un de ces bidonvilles bâtis à la va-vite avec des matériaux de récupération dans les zones insalubres de Port-au-Prince, aux noms étrangement optimistes. Bethléem, Puissance Divine, Source Bénie, Cité de Dieu : autant de références bibliques qui ne suffisent guère à garantir la bienveillance de l’éventuel Créateur.

« Grand Ma avait fait construire elle-même cette maison. Elle aimait le rappeler en toutes circonstances. Le soir, si elle entendait un bruit inhabituel sur le toit, souvent des pierres lancées par des gamins désœuvrés, elle s’asseyait sur le lit et s’adressait d’une voix claire à l’indélicat.

- J’ai fait bâtir cette maison moi-même, je n’ai pas de dettes, je n’achète rien à crédit, j’exige ma paix.

Son monologue pouvait durer plusieurs minutes, et elle faisait en sorte que les voisins l’entendent bien, Soline à la droite, Fénélon et Yvrose à sa gauche, Nestor derrière, plus loin Pasteur Victor et sa femme Andrise, en face Fany et sa sœur Élise, ceux qui passaient, ceux qui avaient une raison de l’envier ou de lui en vouloir. »

Agrandissement : Illustration 24

‘Les Villages de Dieu’ est un livre de femmes, « les plus fragiles dans un pays où quasiment tout le monde l’est ». Comment survivre dans ce décor de plomb (au sens propre et figuré), entre les allégeances obligatoires auprès des protecteurs de la cité, la débrouille pour se nourrir, la quête de l’eau, les rêves tus tant ils semblent hors de portée ? Reste la religion, pour certaines. Lorsque le pasteur contrôle sa libido.

« Quelqu'un avait utilisé un spray rouge pour écrire sur toutes les façades ‘Vive Jésus’. Sans doute un des nombreux fous de Dieu qui habitaient la Cité. »

Grand Ma la vieille marchande, ici depuis si longtemps que plus personne ne l’importune. Patience, Première Dame éphémère de la cité, compagne-trophée d’un chef de gang qui finira comme ses prédécesseurs, comme ses successeurs : une balle dans la tête, tirée par un de ses lieutenants. Lorette, qui se laisse chaque jour envahir un peu plus par la folie. L’image d’une mère indifférente vite disparue, ravagée par la drogue et le Sida, victime définitive d’un monde sans empathie. Tandis que l’oncle Frédo, refoulé des Etats-Unis, noie son échec dans la bouteille (« Tonton n’était pas un criminel, ni même un voyou, c’était un coureur raté qui n’avait pas su franchir les obstacles qui avaient été érigés devant lui dans un pays où il n’avait pas pu prendre pied. Il avait raté son entrée [...] Tonton, ce n’était personne, juste une loque, une âme en peine, un corps maigre dans des vêtements tachés, troués et chiffonnés »), Célia photographie son quotidien, les cadavres laissés par Joël, Cannibale 2.0 et Jules César de préférence.

« Le corps avait été décapité. Il gisait dans le corridor, entre chez Edner et chez Joe [...] J’avais sorti mon téléphone et commencé à photographier le cadavre et tous les gens qui l’entouraient. C’est ce qui faisait la différence entre mes photos sur Facebook et celles des autres, je ne montrais pas que le cadavre, je permettais de voir la misère des gens, leur sidération, leur résignation. »

Car la narratrice s’est forgée une réputation sur Facebook sous le pseudo C la flamme. Foutre le feu, tout recommencer, velléités révolutionnaires qui ne savent par où commencer. Ce ne sont pas les photos partagées puis supprimées par le réseau social qui sont insoutenables mais, la réalité. Un chef de gang aux yeux inquiets - comme tous les autres, conscients de leur destin - la transforme en chargée de com officieuse. Les habitants de la cité doivent sentir, voir, combien il est sauvage avec ses ennemis et bon avec ceux qui se soumettent. D’une renommée 2.0 locale au rôle d’influenceuse chargée de promouvoir de dangereux produits blanchisseurs d’épiderme (en creux, Emmelie Prophète de toucher du doigt l’obsession de la clarté de peau, cet héritage colonial empoisonné), il n’y a qu’un pas que Célia franchira sans hésiter. Les opportunités, par ici, sont moins nombreuses que les corps martyrisés. La morale, dans le coin, est un luxe bien prétentieux.

Entre désespoir, violence, cynisme et force intérieure, restera-t-il la moindre place pour l’amour, cette gentille utopie ? Célia répondra-t-elle aux suppliques de son unique client Carlos, le suivra-t-elle loin de ce maelström destructeur ? « Personne ne pouvait marcher plus vite que ses regrets... » C’est que, la Cité de la Puissance Divine et ses habitants ne se quittent pas si aisément...

Avec ‘Les Villages de Dieu’, Emmelie Prophète a pris un vrai risque. Celui d’être accusée par ses pairs ou ses compatriotes d’exhiber la misère alors que beaucoup d’auteurs haïtiens préfèrent souligner les réussites ou pointer les graines d’espoir, exaspérés par les clichés négatifs sur Haïti. Elle réussit magistralement à éviter cette critique tant son roman déborde d’humanité et pétrifie le lecteur qui y découvre un quotidien glaçant, un peuple ne pouvant compter sur son État pour le protéger mais seulement sur lui-même, mais aussi des souffles vitaux tempêtes, des caractères indomptables revenus de tout. Car il y a, derrière le sourire de l’écrivaine et la fluidité de son écriture, sa poésie affleurante, une rage, celle de jeter à la face de tous une réalité volontairement ignorée par eux jusqu’ici. ‘Tenez ! Regardez !’, semble-t-elle tonner.

Alors on ouvre les yeux. Et nos poings de se serrer. Notre indifférence (encore vérifiée avec notre mollesse à réagir au séisme du 14 août), notre méconnaissance de ce pays aux liens frères oubliés de nous sauter soudain violemment à la face.

— ‘Les Villages de Dieu’, d’Emmelie Prophète, éditions Mémoire d’Encrier —

* Également, sur AyiboPost, média haïtien engagé et dynamique : ‘Les Villages de Dieu’, d’Emmelie Prophète. Claque radicale, livre essentiel

- Novembre 2021 : ‘Les Villages de Dieu’ reçoit le Prix FETKANN Maryse Condé 2021 de la mémoire -

Agrandissement : Illustration 26

* Photos d’illustration : cordialité de Dieu-Nalio Chery, photo-reporter haïtien multi-primé mais forcé à l’exil par les gangs pour avoir... exercé son métier. Retrouvez son histoire sur AyiboPost

— Deci-Delà —

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Deci-Delà -