Les Filles d’Olfa ou la chaîne infernale

À l’origine, Kaouther Ben Hania envisageait de réaliser un documentaire sur l’histoire d’Olfa Hamrouni et ses quatre filles Chikahoui : Rahma, Ghofrane, Eya et Tayssir. Les deux aînées sont parties un jour rejoindre Daech en Lybie. Mais c’était trop compliqué, alors la réalisatrice s’est engagée dans un projet risqué : mélanger l’histoire réelle et faire jouer certaines scènes par des actrices, pour représenter les deux absentes, ainsi que la mère, pourtant bien présente sur le plateau de tournage.

Agrandissement : Illustration 1

Le résultat, c’est une heure 50 d’émotion : confidences et reproches, sur la féminité, sur la religion (islam), sur la révolution arabe en Tunisie, sur les violences domestiques et politiques. Dès le début, quand Olfa rencontre les deux actrices (Nour Karoui et Ichraq Matar) qui tiennent le rôle de ses filles disparues, elle craque face caméra car l’une ressemble trop, en tous points, à Ghofrane, sa préférée. La simple invocation des prénoms font surgir des souvenirs et provoque une souffrance indescriptible. Si l’histoire principale est celle de la radicalisation de deux filles d’Olfa, le film ne cesse de mettre en évidence la violence des rapports homme/femme : la nuit de noces ensanglantée ou le beau-père abusant des filles d’Olfa qui non seulement ne les a pas protégées mais en plus a fait porter la faute sur elles. Eya confie à l’acteur jouant le beau-père : « tu m’as fait haïr l’idée de père » et l’acteur, face à la charge émotionnelle de la scène, demande de « couper », d’arrêter le tournage (seul personnage fixant un cadre). En arrière-plan, Tayssir est en larmes et confie qu’elle ne comprend pas pourquoi elle n’arrive pas à le détester (comme elle est malheureuses comme les pierres d'avoir été abandonnée par sa sœur aînée qu'elle aimait plus que tout).

Performance de la vraie Olfa qui est un fil conducteur du film, sous des jours tantôt affectueux, tantôt abusifs, mater dolorosa et femme calculatrice. Violente même, lorsqu’elle a laissé une de ses filles à l’article de la mort, après l’avoir punie en la brutalisant. Née dans une famille de filles, n’ayant eu que des filles, elle avoue détester les filles. Les siennes se souviennent de la galère, jadis, quand elles faisaient semblant de manger, avec des assiettes vides.

Agrandissement : Illustration 2

Mais ce film contient aussi beaucoup de rires, de plaisanteries, de joie, de beauté, de discussions drôles, insouciantes ou sensuelles (les seins, les règles, le "papillon"). On comprend que le foulard a pu être un acte de résistance, mais on n’a pas toutes les clés : comment les deux islamistes (qui ont un jour imposer « Daech à la maison »), ont pu ainsi basculer alors que leurs sœurs ont aujourd’hui une telle lucidité et une telle ouverture d’esprit. La mère dit : « je leur ai appris à viser et elles m’ont tiré dessus ».

Les services de protection de l’enfance tunisien ont ordonné le placement de Eya et Tayssir (de crainte que les aînées les contraignent à les rejoindre dans l’État islamique). Ce fut douloureux pour elles, mais elles avouent que ce fut « la meilleure expérience de leur vie ». On regrette que la cinéaste ne se soit pas un tout petit peu attardé sur cet aspect, abordé de façon anecdotique.

Les deux sœurs disparues, on a des nouvelles d’elles à la fin du film, avec des images d’archives de télévision étonnantes. L’image longue d’une petite fille dans un camp de prisonnier juste avant le générique nous glace d’effroi. On sort sonné, se demandant pourquoi Olfa a accepté un tel documentaire sur cette histoire tellement douloureuse, dans laquelle elle n’a pas le meilleur rôle. On pourrait imaginer qu’il y a une rédemption possible, le personnage d’Olfa joué par Hend Sabri émet le vœu que la génération d'Eya et de Tayssir permettra d’enrayer cette chaîne infernale. Mais ce qui domine c’est la « malédiction », si souvent invoquée par Olfa. Ses filles le disent à leur manière : « elles nous a fait subir tout ce qu’elle a subi elle-même ».

. sortie en salles le 30 juillet. Bande-annonce :

[30 juillet]

The Quiet girl ou la lucidité de l’enfance

Cáit, 9 ans, est une enfant irlandaise qui vit dans une famille plus que modeste : les revenus sont faibles, l’affection est absente, la culture inexistante. Cáit a des sœurs plus âgées qui lui en font voir, elle est négligée, tenue à l’écart, pour des raisons qu’on ne connaît pas, mais comme il peut y avoir dans une famille un canard boiteux ou qu'on fait boiter. Cáit est énurétique, ce qui n’arrange rien. Son père est rustaud, vulgaire, goujat. Ce n’est pas une famille brutale, mais sans affection, faite d’interdits, humiliante.

Agrandissement : Illustration 4

La mère étant sur le point d’accoucher d’un quatrième enfant, ses parents envoient l’été la fillette chez une cousine, Eibhlin, mariée à un agriculteur, Sean. Le couple vit dans un paysage luxuriant, dans une nature vivifiante, où, malgré la sécheresse évoquée, une source produit encore une eau pure. Mais Sean est taiseux, rugueux, il n’accueille pas la fillette avec effusion, tandis que sa femme est attentionnée, fait preuve de savoir-vivre, de délicatesse, elle cherche chez chacun tout ce qu’il y a de bien.

Les parents de Cáit ont prévenu : elle a tous les défauts, « elle va vous ruiner avec tout ce qu’elle mange ». L’enfant est isolée, seule avec ces deux adultes, mais elle est respectée, elle découvre la propreté, l’eau chaude, la nourriture, un cadre, une écoute. La différence entre les deux mondes tient parfois à peu mais on nous fait toucher du doigt qu’il se joue là une césure d’envergure, qui marque profondément un enfant. La jeune actrice parle peu mais elle exprime par son attitude, son regard, moins l’innocence de l’enfance que son extrême lucidité. Elle sait sur qui elle peut compter. Sean finira par rompre la cuirasse, rejoignant envers Cáit la bienveillance de sa femme, car cette enfant vient occuper pour eux une place restée vide. Mais la fillette, l'été fini, devra retourner dans sa famille.

La démonstration est parfois un peu trop appuyée, comme si le spectateur risquait de ne pas comprendre, mais ce film est à voir : lent, doux et violent à la fois, oppressant, on en sort ému, sans grand espoir (car peu de personnages font preuve d’humanité), conscient que la maltraitance ce ne sont pas seulement les coups, mais aussi le mépris et, pire, l’indifférence.

. Film de Colm Bairéad sorti en salle le 12 avril. Bande-annonce :

[3 mai]

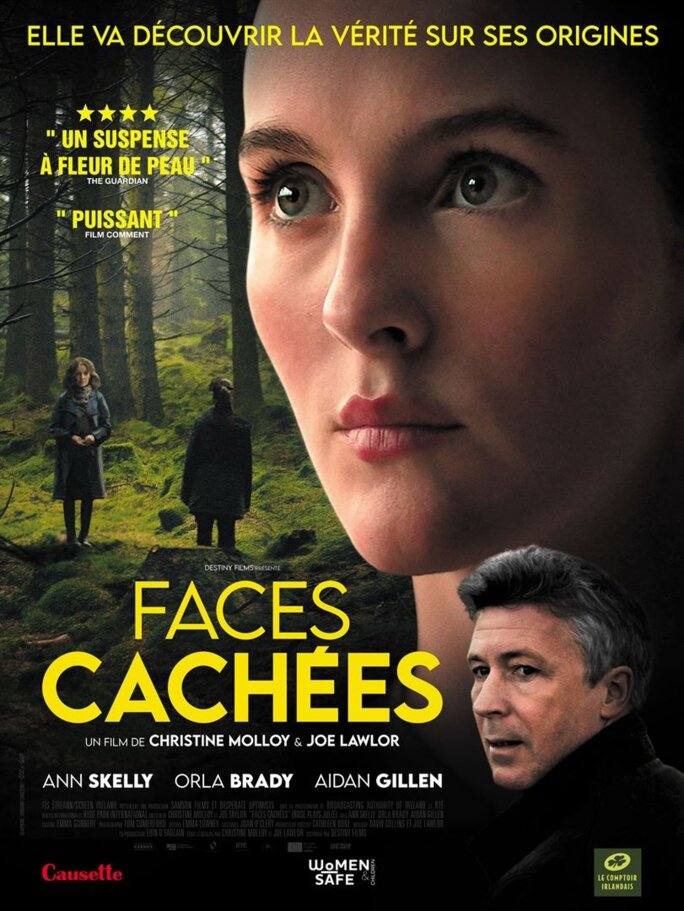

Faces cachées

ou en quête des origines

Agrandissement : Illustration 6

Ce film irlando-britannique se présente comme une histoire sociale (une jeune femme, adoptée à sa naissance, recherche sa mère biologique puis son père) pour vite évoluer vers le thriller, du coup s’en trop s’embarrasser de psychologie et de sentimentalisme. Pourtant, les réalisateurs, Christine Molloy et Joe Lawlor distillent des clins d’œil qui pourraient confiner à la facilité : Rose creuse le passé pour savoir d’où elle vient et le père retrouvé est… archéologue. Le métier qu’elle étudie est vétérinaire où elle se confronte à l’euthanasie (98 % des vétos ont eu une demande d’euthanasie pour un animal bien portant mais se comportant mal). Elle sait que sa mère est actrice… et elle regarde les films d’horreur dans lesquels elle joue. Certaines séquences sont convenues : Rose appelle sa mère pour la première fois mais raccroche le téléphone sans lui parler. Sa façon de surveiller sa mère sur des lieux de tournage peut paraitre simpliste. Les réflexions que se fait Rose sont parfois des lapalissades (« si tu m’avais gardée je serai autre »). Mais lorsqu’elle finit par rencontrer sa mère qui lui révèle les raisons de son abandon, le film bascule : certes, le père biologique s’avère être un individu guère éloigné de ce que la réalité nous laisse entrevoir bien souvent, mais on est moins dans une histoire classique d’une jeune adulte s’interrogeant sur ses géniteurs que dans un thriller où Rose va mener l’enquête. On est tenu en haleine, avec des fonds sonores bruyants et effrayants, des images percutantes (en particulier dans les salles de travail des vétérinaires), des séquences oniriques. L’actrice principale Ann Skelly joue à la perfection, visage mêlant l’étonnement de l’enfance et la lucidité devant la monstruosité du monde adulte.

. en salles en France depuis le 23 mai (sorti en salles en Irlande et Royaume-Uni le 17 septembre 2021). Bande-annonce :

. Les chroniques des deux premiers films sont parues sur mon compte Facebook aux dates indiquées entre crochets.

Billet n° 746

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup