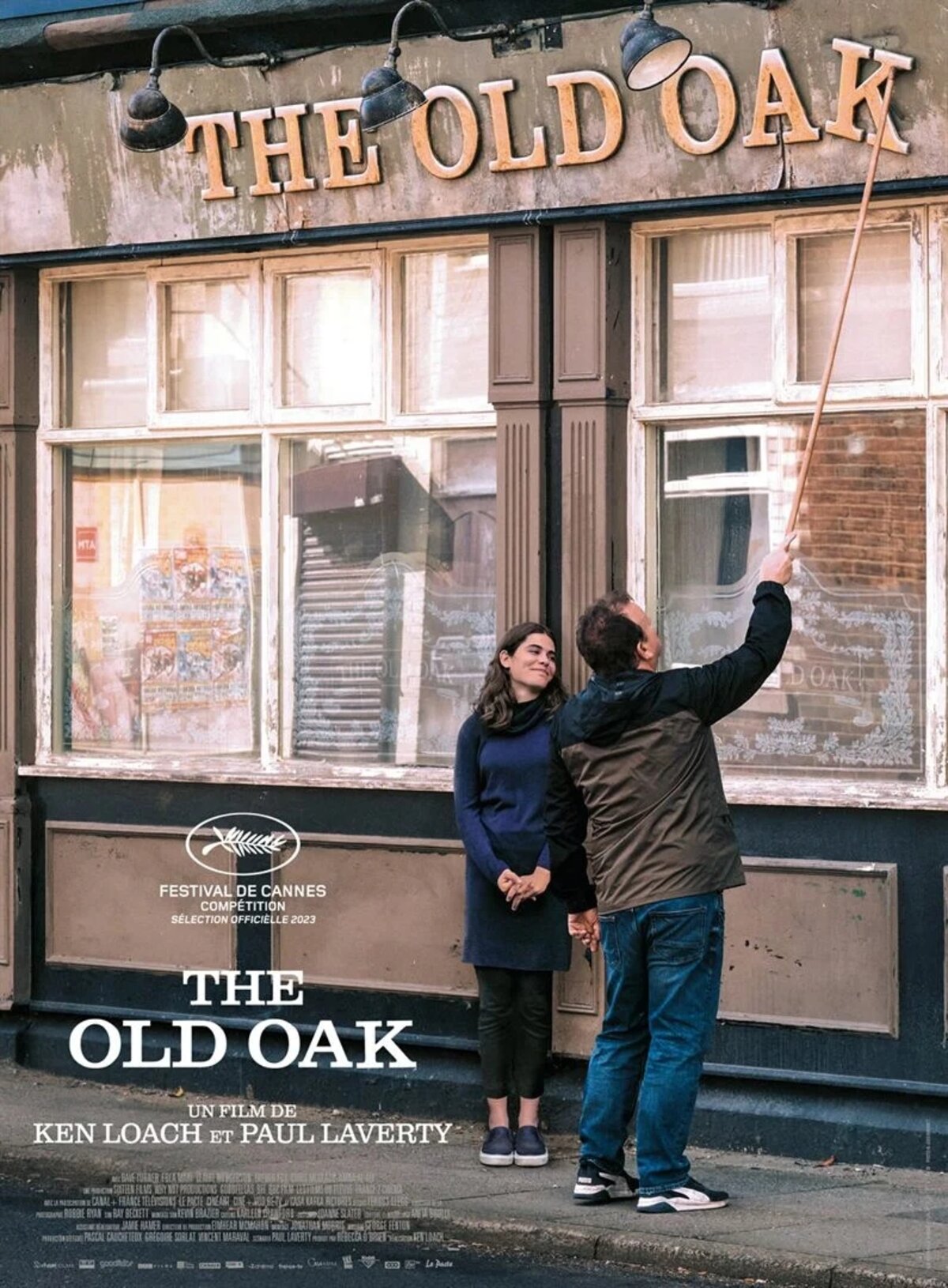

Agrandissement : Illustration 1

Nous sommes en 2016 au nord de l’Angleterre. Un village qui a connu ses heures de gloire à l’époque des houillères mais qui se meurt depuis leur fermeture, avec une population qui vit chichement, qui demeure dans des habitations de briques rouges en mauvais état, et qui se soigne mal. Des hommes passent leur temps au bistrot.

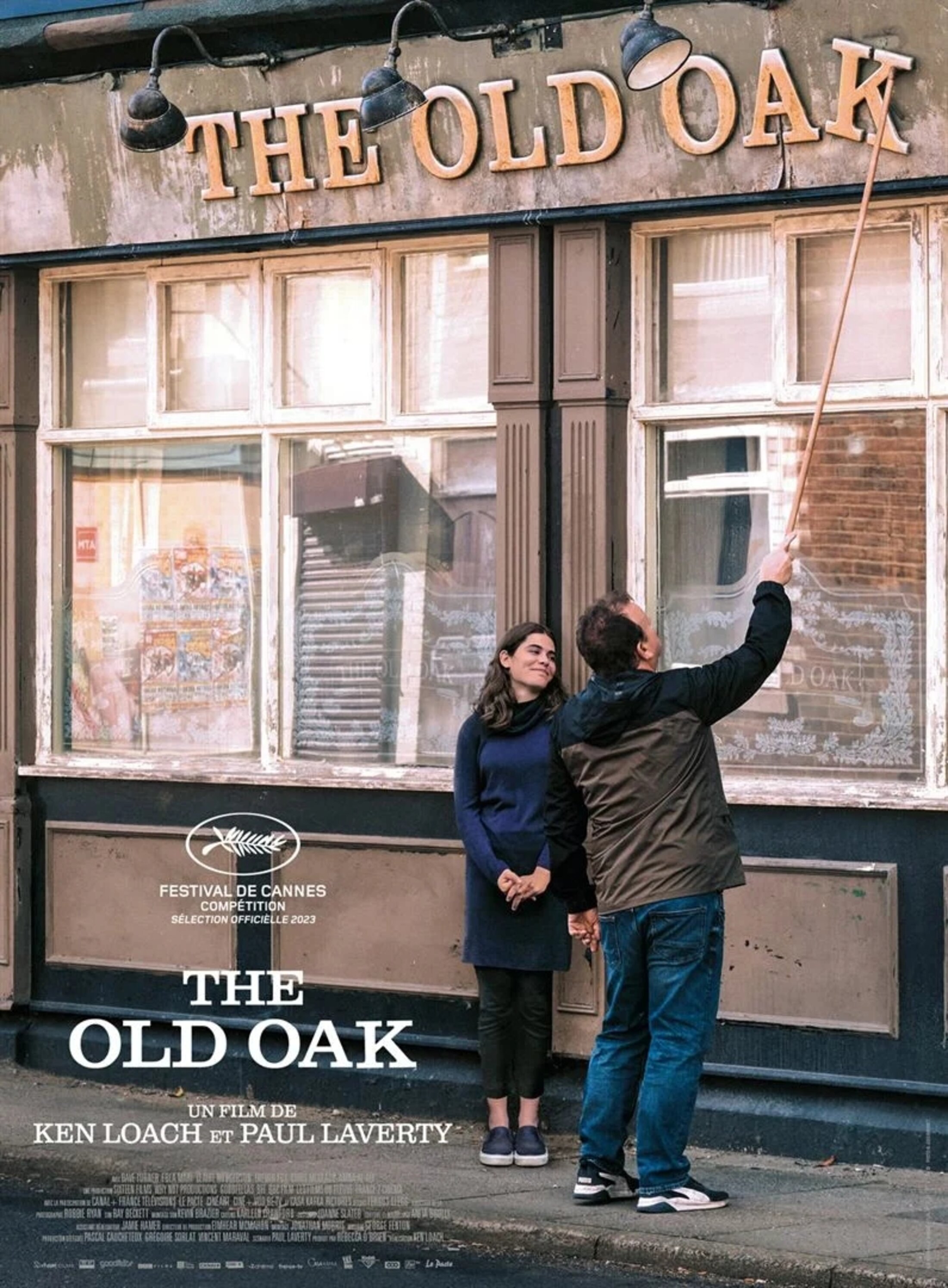

Arrivent au village des réfugiés syriens, d’abord filmés en noir et blanc comme pour suggérer en quelques images que cela vaut documentaire. D’emblée, une partie des habitants s’insurge : on n’a pas été prévenu, les maisons qui ne valent déjà pas grand-chose vont être encore davantage dépréciées. Plusieurs ne sont plus habitées c’est pour cela que les autorités ont décidé d’y installer des migrants. Au bistrot The Old Oak, Charlie, ému, témoigne : sa maison achetée 50 000 livres, n’en vaudrait plus que 8000 (soit 9200 €) ! Les poivrots se lamentent : « on est foutu », « notre village est devenu une décharge » et de s’en prendre « aux spéculateurs et aux parasites ». En descendant du bus, une jeune Syrienne, Yara, a été bousculée par un jeune homme qui lui a pris son appareil de photos pour le jeter à terre. Yara a appris à photographier alors qu’elle était dans un camp de réfugiés où elle a séjourné deux ans, apprenant l’anglais. Cet appareil lui a sauvé la vie : « j’ai pas les mots, mais les images pour exprimer l’espoir ». Ce talent qu’elle a est une trouvaille du film car la photo sera un fil conducteur.

Agrandissement : Illustration 2

Tommy Joe (TJ), patron du bar délabré, ne croit plus en rien mais subsistent en lui des valeurs affirmées jadis : ces familles qui fuient la guerre il ne peut pas ne pas leur venir en aide, leur portant avec sa camionnette vêtements, matelas et couches pour bébés, sous le regard d’autochtones jaloux (« la charité commence par soi-même », lui lance l’un d’eux) . Il résiste à l’ironie mauvaise des consommateurs qui lui reprochent de livrer leur troquet aux « bougnoules », et qui déblatèrent sur Internet, sur lui le looser, sur « ses conneries caritatives » et sur sa cantine « piège à rats ». Lui sait que « quand ça chie, on cherche [les coupables] en bas, pas en haut », cette « putain loi de la jungle ». Il fait réparer l’appareil de photos endommagé de Yara et lui montre une salle dans laquelle sont encadrées des photos de la mine, les moments de fêtes, de galas, de repas en commun, mais aussi les grèves et les accidents au cours desquels des mineurs sont morts, dont son propre père. Elle se souvient qu’en Syrie, avant les bombardements de Bachar El Assad, les familles aimaient aussi se retrouver avec les voisins pour partager les repas. Elle admire la force de ces mineurs, alors TJ lui confie que si les mineurs avaient su le pouvoir qu’ils avaient ils auraient pu changer le monde.

Agrandissement : Illustration 3

Cette amitié entre cet homme bourru et généreux et cette jeune femme venue d’ailleurs rappelle Daniel Blake et Katie, jeune femme seule avec deux enfants. Il lui confie ses souffrances, sa solitude, sa relation de protection réciproque avec son petit chien Marra (ancien mot de mineur signifiant ami, égal), les raisons qui le conduisent à être dépressif. Elle lui parle de son père emprisonné par les Chabihas, les fantômes, milices mafieuses du clan Assad. Il croupit dans une prison avec une centaine de détenus affamés. Elle préfèrerait qu’il soit mort, pouvoir le mettre en terre. C’est l’espoir qui fait si mal. Une amie en Syrie lui disait que « l’espoir est obscène », mais elle sent bien que si elle cesse d’espérer, alors son cœur cessera de battre. Elle se montre enjouée, pour la communauté, mais « c’est de la comédie », le cœur n’y est pas. Les siens ont souffert aussi de l’État Islamique : visitant, éblouie, émue, la cathédrale de Durham (TJ : « mon père disait qu’elle n’appartient pas à l’église mais à ceux qui l’ont bâtie »), elle pense au Temple de Palmyre, détruit à jamais. « On voulait bâtir quelque chose de nouveau et on a été jetés aux loups ».

Yara découvre peu à peu que dans cette société anglaise idéalisée, en réalité, des adolescents ne mangent pas à leur faim et leurs parents ont honte de connaître cette misère et cherchent à donner le change. Ce vieux chêne de Ken Loach ne peut s’empêcher, à juste titre, de faire lien entre les misères, entre les souffrances, entre les situations de domination. Et il tient à mettre en avant la solidarité chère à son cœur (« de la solidarité pas de la charité ») : certains habitants du village expriment leur soutien et c’est ainsi que chaque semaine The Old Oak rassemble beaucoup de monde autour d’un repas. Chacun espère que ça durera mais n’y croit pas trop : on est habitué aux échecs, les bonnes nouvelles sont éphémères. Les photos en noir et blanc prises par Yara dans le village, dans la rue, dans les boutiques, sont un soir projetées sur écran, au son d’une musique du Moyen-Orient. Seuls les quelques racistes (dont l’un serait le fils d’un "jaune" qui ne faisait jamais grève) restent en marge, cherchant de façon vicieuse à entraver cette fraternité qui réjouit TJ. Pour eux, les enfants syriens risquent d’entraver la scolarité de leurs propres enfants, les adultes ont des smartphones sans doute pour être en lien avec les zones de combat. Ils assaillent Yara lui intimant l’ordre de rentrer dans son pays : gardant tout son sang-froid, elle répond que c’est son vœu le plus cher.

Agrandissement : Illustration 4

Un deuil rassemblera (presque) tout le village : même l’ami Charlie, qui avait trahi, est là. Cette scène de ces hommes, femmes et enfants, avec bouquets de fleurs et petits cadeaux, exprimant leur compassion pour des étrangers dans le malheur, est évidemment très touchante. TJ malgré la tristesse sourit : la haine, pour un moment en tout cas, n’a pas gagné. On a écrit ici ou là que Ken Loach vieillissant est plus que jamais naïf, manichéen, déversant des bons sentiments. Mais ce propos doit être absolument tenu. Le racisme progresse dans notre pays, en tous cas dans certains médias totalement débridés, avec effets sur le terrain (il n’y a qu’à voir comment des centres d’accueil de réfugiés ont été contestés, agressés, avec le soutien de l’extrême droite). Ce film idéalise peut-être la solidarité à l’échelle d’un village au départ réfractaire, mais on connaît des exemples où les réserves du début se sont transformées en véritable accueil. Souvent grâce à des acteurs de l’ombre, en toute discrétion et efficacité, qui sont l’honneur de la France, dont les autorités ne parlent pas, et auxquels elles ne rendent jamais hommage. Ce sont tous ces citoyens, bien réels, des collectifs d’aide aux sans-papiers, qui accueillent des migrants, les soutiennent dans leur démarche, se mettent en quatre pour les aider à trouver un logement, à faire valoir de rares droits, ne comptant ni leurs heures, ni leurs deniers, qui font vivre la fraternité. Ceux qui leur reprochent d’aider les étrangers au détriment des Français démunis, le plus souvent ne font jamais rien en faveur de ces derniers. Tandis que les défenseurs des migrants sont des personnes dont l’empathie n’est pas exclusive et qui ne mégotent pas leur soutien à celles et ceux, esseulés, qui ont besoin vital de rencontrer des êtres humains.

Agrandissement : Illustration 5

Ce sont eux dont nous parle Ken Loach, avec de très bons acteurs dont Dave Turner (TJ) et Ebla Mari (Yara), actrice britannique originaire du plateau du Golan, à portée de vue de la Syrie.

Les familles syriennes ont tissé une bannière, à leur manière et à la manière de celles des mineurs, sur laquelle est arborée cette devise : Force, Solidarité, Résistance. Lors du défilé annuel, elle sera portée avec fierté, entre autres par TJ et Yara.

Billet n° 765

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup