Seul le quotidien La Croix, le 6 février, s’est fait l’écho de cette disparition. Il y est présenté comme « figure de la gauche catholique, théologien et journaliste engagé ». Il a défendu la compatibilité entre christianisme et marxisme dans les années 1960 et 1970. Il était entré chez les Dominicains en 1955 et a enseigné à l’Institut catholique de Paris à partir de 1967. Il signe le manifeste pour l’engagement dans la « lutte révolutionnaire anti-impérialiste » de La Havane, en janvier 1968. Il s’implique dans le mouvement de mai, où il retrouve d’autres dominicains tels que Jean Raguenès, en pointe dans la lutte des Lip à Besançon à partir de 1973 et Henri Burin des Roziers, qui sera un combattant contre les latifundistes du Brésil, surnommé l’"avocat des sans-terre". Il est signataire de l’Appel aux chrétiens du 21 mai 1968 les incitant à participer à la contestation.

Agrandissement : Illustration 1

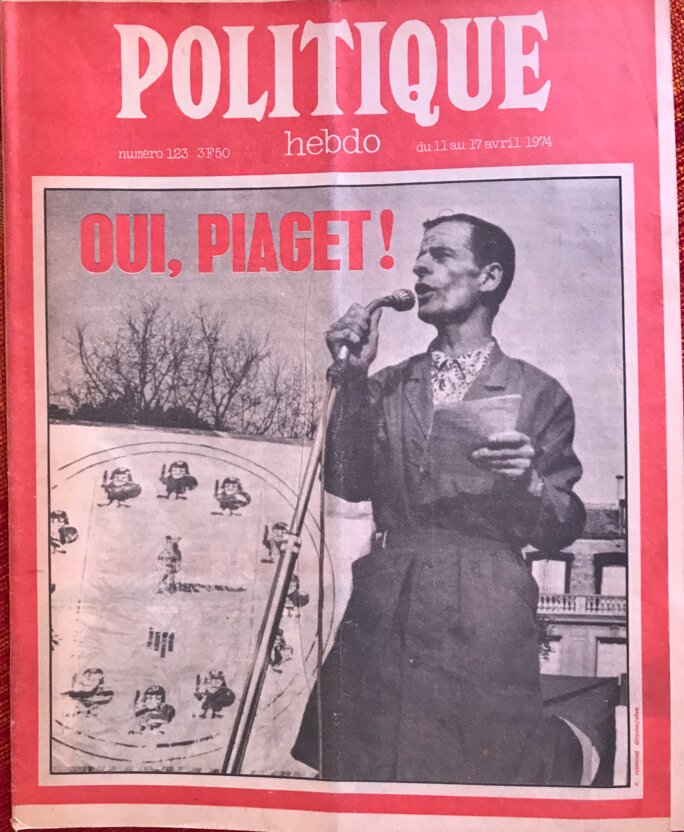

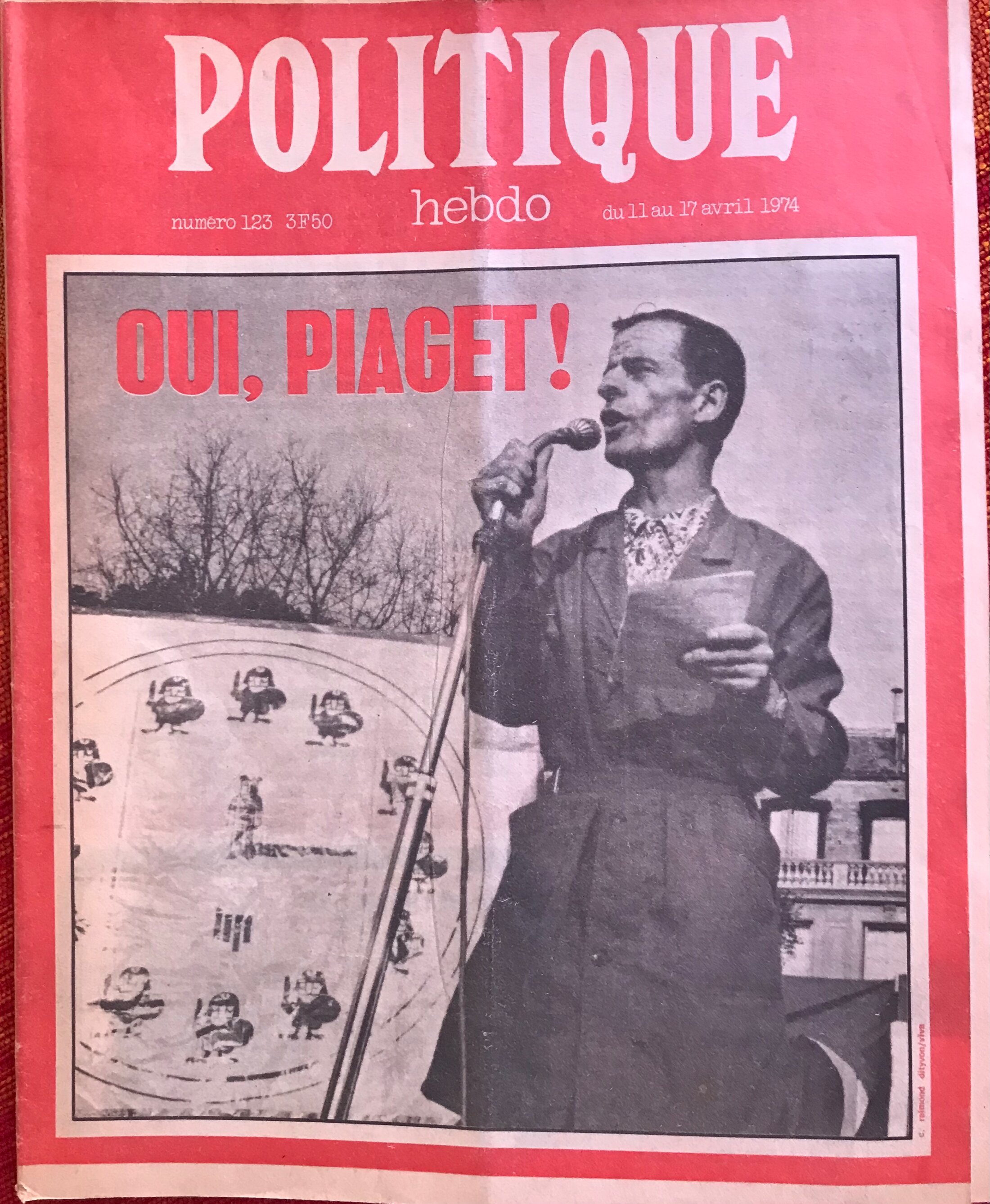

En octobre 1970, il fonde aux côtés de Paul Noirot le magazine Politique Hebdo, qui couvre assidument tout au long de la décennies les luttes ouvrières, paysannes et, déjà, écologistes. La publication accompagnera les Lip, couvrira les événements tragiques du Chili (c’est particulièrement Blanquart qui traite de cette actualité). Les signatures dans Politique Hebdo sont, entre autres, Evelyne Le Garrec, Hervé Hamon, Albert-Paul Lentin, Louis-Jean Calvet, Claude Boris. Abonné, je possède encore de nombreux exemplaires de ce magazine qui a beaucoup compté, ainsi que l’édition bimestrielle, plus réflexive, Politique Aujourd’hui, où l’on retrouve au comité de rédaction Jacques Berque, Roger Dosse, Victor Fay, Daniel Lindenberg, Madeleine Rébérioux, Vercors, Denis Woronoff.

Agrandissement : Illustration 2

"Croyant athée"

Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, sous la plume de Yann Raison du Cleuziou, maitre de conférences en science politique à l’université de Bordeaux, décrit son action visant à mobiliser les chrétiens dans la lutte des classes, selon un combat marxiste, soutenant des communautés de bases en vue de la Révolution et de la libération de l’homme. En 1978, il se déclare « croyant athée » et part enseigner la sociologie à l’Université de Paris 12.

Agrandissement : Illustration 3

Après sa collaboration à Politique Hebdo, il participe à La Gueule-Ouverte, que je lisais également fidèlement. Puis je l’ai perdu de vue jusqu’à ce que Paule Sanchou, docteure en psychologie sociale, responsable des formations supérieures en travail social à l’Université de Toulouse-Le Mirail (actuelle Jean-Jaurès) a si judicieusement l’idée de l’inviter à donner une conférence sur deux jours, les 17 et 18 décembre 1991. Ce philosophe et sociologue était fascinant, d’érudition et de capacité à transmettre. Il apportait une réflexion philosophique, sociologique, politique à nos thèmes alors mis en avant : transversalité, territoire, exclusion, modernité... Et aussi épistémé (ensemble des connaissances) versus savoir découpé en tranches (conduisant à « un enseignement qui est le meilleur moyen de ne pas être intelligent »). Il évoquait Dante, Guillaume d’Ockham, Copernic, Giordano Bruno, Habermas, Hobbes, Morin, établissait un lien entre le Discours de la méthode de Descartes et la leçon d’anatomie de Rembrandt, décortiquait le libéralisme économique, le marxisme. La perte de Dieu et de la Nature a fait que tout est devenu mobile, importance des flux, du flou, crise de l’opposition du dedans et du dehors (injonction faite à l’exclu de s’insérer), zombification (réalité ramenée à l’image). La frontière entre vie et mort s’estompe, l’espace et le temps s’interpénètrent. Mac Luhan a inventé à tort la formule du « village global » : on est en fait passé du global au nodal, il n’y a plus de centre, mais des « polycentrismes variables ». La question : « le bric-à-brac va créer quelque chose ou va-t-il nous dissoudre ? ».

Agrandissement : Illustration 4

Pour l'auto-organisation

On ne disait pas encore qu’il faut changer de logiciel, mais lui invitait à changer d’épistémé, de socle mental : selon lui, notre société repose sur le marché et sur l’État-providence (conception libéral-social ou social-libéral, l’un compensant les imperfections de l’autre). Nous ne sommes pas dans une crise économique mais dans une crise de l’économie politique. Je n’avais pas perçu là une contestation semblable à celle récemment apparue à gauche selon laquelle il faut en finir avec les allocations. Il se situait dans une critique bien plus exigeante, constatant que « plus il y a d’exclusion, plus il y a de la richesse ». C’était un appel à utiliser sa place dans les rouages pour changer les choses, une invitation à agir pour que les acteurs sociaux et les personnes concernées se mobilisent et exploitent le fait que le pouvoir des dominants vacille. Il prônait l’auto-organisation (mot qu’il préfèrait à autogestion). Il regrettait que les mouvements d’éducation populaire soient devenus « des coquilles vides », facilitant davantage la consommation que la réflexion. Les travailleurs sociaux doivent devenir des agents de communication plutôt que des distributeurs d’allocations. Il constatait (en 1991) que la révolte des exclus, à qui on a dit il n’y a pas de places pour vous, est salutaire : « ces exclus, le fait qu’ils cassent c’est bon signe : ils ne veulent pas mourir ». Discours « utopique », non pas impossible mais anticipant la pensée.

Il s’insurgeait contre les normes techno-administratives visant à enfermer dans un carcan le différent. Il n’y a plus de nature humaine, de rattachement de tous à une humanité, mais des individus (« je suis moi »). Il ironise sur la théorie en vogue des « tribus », chère à Michel Maffesoli, qui renvoie à l’ethnie et qui n’aide pas à comprendre l’importance du lien social (ayant rencontré plus tard Maffesoli, un peu par hasard, sirotant avec lui un verre de genépi dans son vieux chalet d’alpage, dans les Hautes-Alpes, je n’ai pas pensé lui faire part du mot sévère que Blanquart avait utilisé pour qualifier le détenteur, à l’époque, de la chaire de Durkheim à la Sorbonne).

Agrandissement : Illustration 5

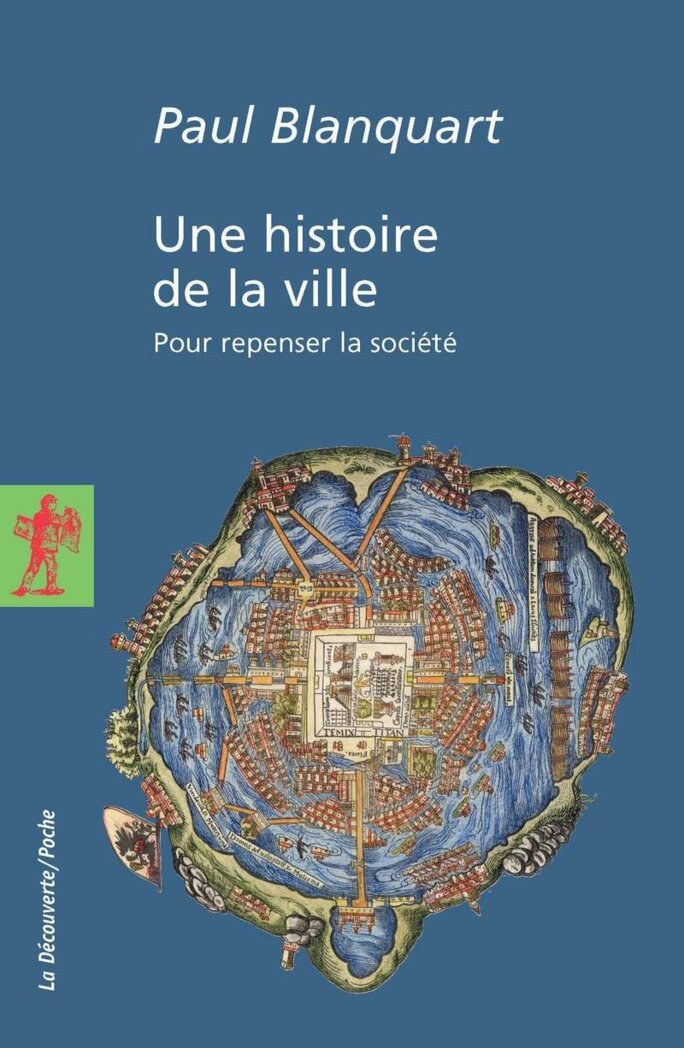

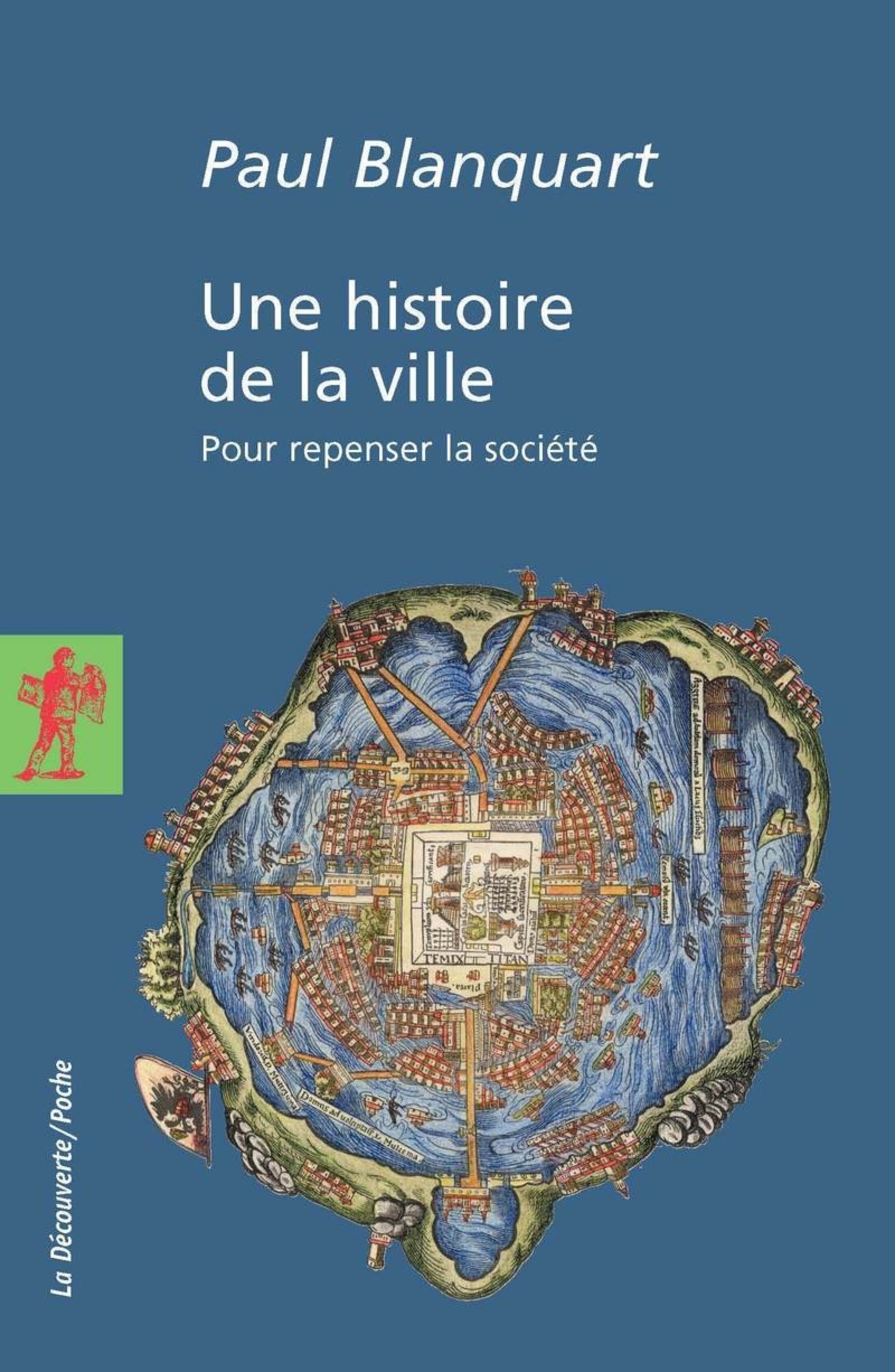

J’avais tellement été subjugué par cet intellectuel brillant que j’avais suggéré qu’il soit le conférencier principal lors des 60 ans de l’école d’assistantes sociales et assistants sociaux de la Croix Rouge Française de Toulouse en l'an 2000, où j’étais responsable pédagogique avant d’en être le directeur. Il avait été tout aussi passionnant et accessible. J’avais alors eu des échanges riches et chaleureux avec lui. Auparavant, il avait publié, en 1997, Une histoire de la ville, Pour repenser la société (La Découverte) selon cet esprit établissant sans cesse des liens, des corrélations. Politique de la ville était selon lui synonyme de politique sociale. Dans ce livre, il parcourait le regroupement primitif, puis la ville antique, la cité médiévale, la ville royale puis la ville industrielle, dans un texte court, érudit, avec une bibliographie mais sans notes de bas de page. Son texte reprenait des thèmes de sa conférence, comme celui de la trifonctionnalité (ceux qui prient, qui combattent ou qui travaillent : oratores, bellatores et laboratores), trois ordres toujours à mon sens à l’œuvre, grosso modo avec l’économie, le politique et le social. Il finissait l’ouvrage sur un espoir que la ville ne soit pas multiculturelle (cultures juxtaposées), ni transculturellle (identités collectives amalgamées dans une unité molle) mais interculturelle (diverses origines s’ouvrant les unes aux autres).

Paul Blanquart n’a pas publié d’autres ouvrages, mais il est l’auteur de plusieurs articles dans des revues ou ouvrages collectifs sur les thématiques évoquées plus haut : dans Quartiers, conflits, acteurs (Erès), dans la revue Vie sociale de 2006 (Des discriminations à la différence positive) et 2015 (Musulman-citoyen, Laïcité, fraternité, spiritualité). En mai 2023, il avait préfacé une réédition du livre de Nicolas Roméas, Juste un mot, La révolution du sensible, avec des photos d’Olivier Perrot, Langage Pluriel éditeur (« le geste de l’art réel (celui qui est réellement partagé) est le plus grand adversaire des pouvoirs », NR). Blanquart était présenté comme anthropologue, « chercheur dans le domaine de l’anthropocène ». Il était sollicité pour des conférences, en 2015 c’est lui qui introduisit les Rencontres scientifiques nationales de Bron. Il a interviewé François Maspero évoquant la sublime préface de Sartre au livre de Paul Nizan, Aden Arabie, dans un petit film que j’ai vu lors d’une exposition sur La censure au temps colonial, au musée Montparnasse, en mars 2012

Son nom m’était à nouveau apparu lors de la mort de Jean Raguenès (2013), ce dominicain qui fut tellement engagé dans le conflit Lip à Besançon à partir de 1973 : les deux se connaissaient, tous deux religieux, membres de cette "confrérie" des Dominicains. En 2022, j’avais tenté de le contacter, le site des Dominicains m’avait invité à me rendre au Couvent Saint-Jacques, rue des Tanneries à Paris. J’envisageais de le faire lors d’une prochaine montée à la capitale. La Croix dit que Blanquart ne savait plus s’il était encore catholique, mais se disait toujours dominicain ! Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Le Maitron, qui n’a pas encore annoncé sa mort, le présente comme « croyant athée ». L’avis de décès, paru hier dans le carnet du Monde, au nom de sa famille, de ses amis et de la Fondation Un monde par tous qu'il soutenait, indique succinctement qu’il a été enterré « civilement » le 9 février en Lozère « face au ciel sur le causse de Sauveterre ».

. notice du Maitron sur Paul Blanquart : ici.

Agrandissement : Illustration 6

Billet n° 786

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup