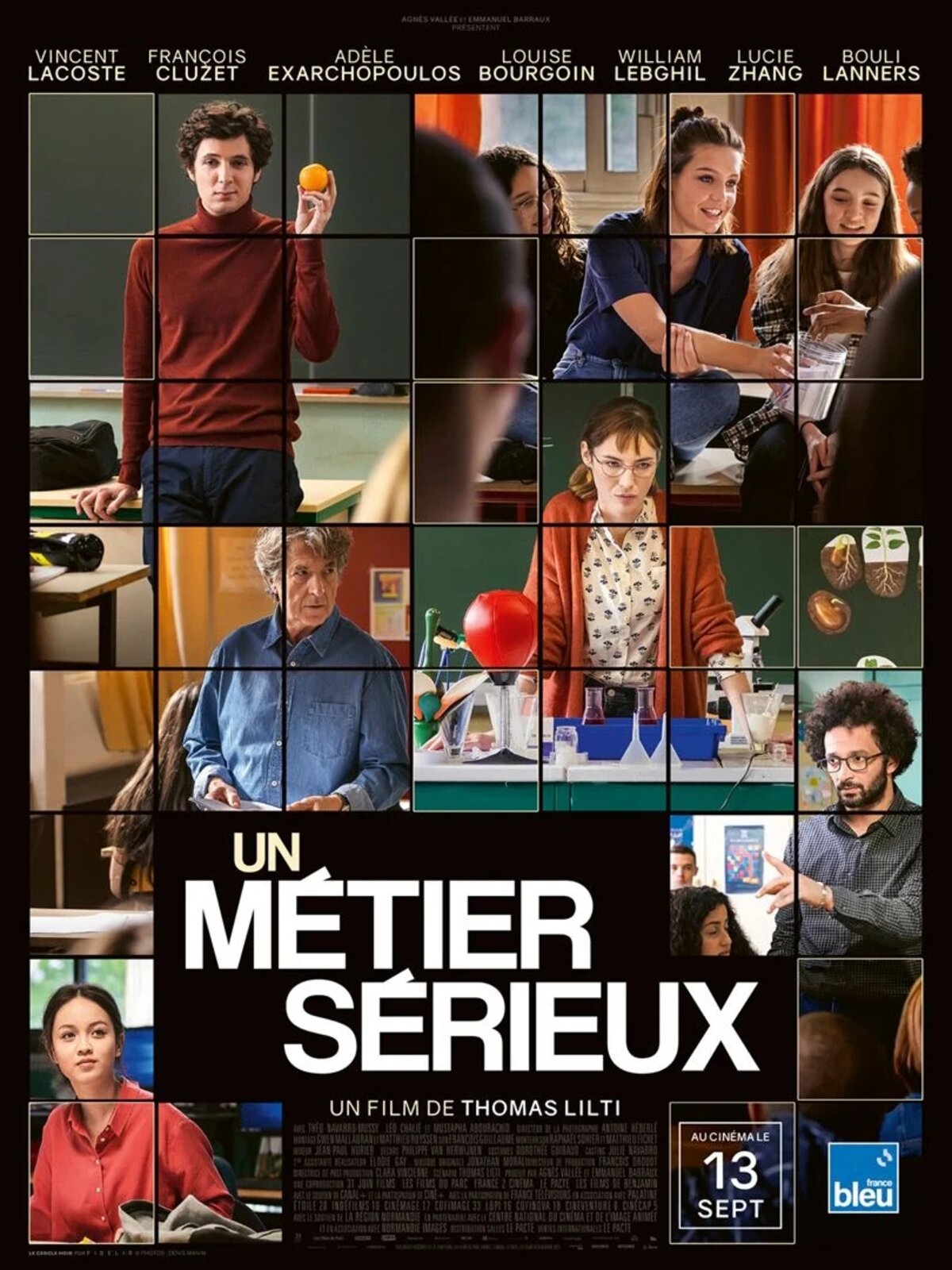

Agrandissement : Illustration 1

Thomas Lilti s’attaque à un nouveau sujet : après le médecin, les profs. Dans Hippocrate on suivait un individu (Vincent Lacoste), dans Un métier sérieux on en suit plusieurs (dont Benjamin, interprété par Vincent Lacoste). C’est le point de vue du corps enseignant, la solidarité entre eux (poussée jusqu’à la fraternité, l’affection, avec ce que cela a de quelque peu idéalisé). L’affiche en damier exprime cette diversité. Vincent Lacoste, jeune prof, fait sa toute première rentrée scolaire, sans aucune formation spécifique pour occuper le poste. Il croise d’emblée Meriem toute jeune aussi [Adèle Exarchopoulos, nature comme toujours] et Pierre [François Cluzet], l’ancien, qui le croit d’abord simple surveillant avant de le prendre sous sa houlette. Il a l’habitude de livrer ses conseils : une jeune prof doit avoir les cheveux courts et porter des lunettes ! Il a tout vu, il sait qu’on n’a pas la vocation au début : « après, parfois ». Il est en fin de carrière, en a marre, s’auto-dénigre, dans l’espoir d’être loué. Il existe des DVD pour savoir comment tenir sa classe, de même que des tutos, parfois farfelus, circulent sur Internet : comment bien préparer un cours. Car cette confrontation à la classe est redoutée : Benjamin s’entraine le soir dans sa chambre à déclamer ses exigences à une classe virtuelle. L’inspectrice est implacable avec Sandrine, prof de physique [Louise Bourgoin] : « vous posez des questions et vous y répondez, vous êtes dans votre tunnel, vous vous ennuyez… et donc les élèves s’ennuient ».

Le film n’est pas vraiment un long fleuve tranquille : tout de même, une enseignante pète les plombs, et fait une crise en pleine classe, tétanisée, immobile, comme s’il fallait dramatiser un peu plus ce métier sérieux (et cette enseignante semble bien seule avec son mal-être). Le conseil de discipline est un temps fort du film : d’abord, présenté comme inutile car les jeux sont faits d’avance, il s’agit toujours d’exclure un élève. Là, on a un élève qui fait amende honorable : ce qui est peu vraisemblable mais cela a le mérite d’un moment rare d’échange entre un enseignant et un élève (dans un autre cas, Pierre qui veut lire à ses élèves L'Assomoir s'entend dire par un élève que ça l'assome et qu'il préfère non pas les mangas mais... La Promesse de l'aube de Romain Gary). La pression des parents est présente y compris la propension grandissante à exploiter le moindre geste comme une violence condamnable (et qui sera condamnée forcément par l’institution).

On avait vu la rentrée, on assiste à la sortie, sur la musique du Temps du muguet : la boucle est bouclée comme dans tout film sur les profs. On a assisté à la difficulté d’être prof, à la parfaite entente qui lie ces gens de métier dans un but commun, mais on n’a pas eu vraiment le temps de mettre en réflexion ce qu’est ce métier : il fallait aligner des petits événements, quelques bons mots, de l'humour, mais assez peu de dialogues approfondis sur ce que signifie réellement le fait de transmettre, d’adultes sachants à élèves apprenants.

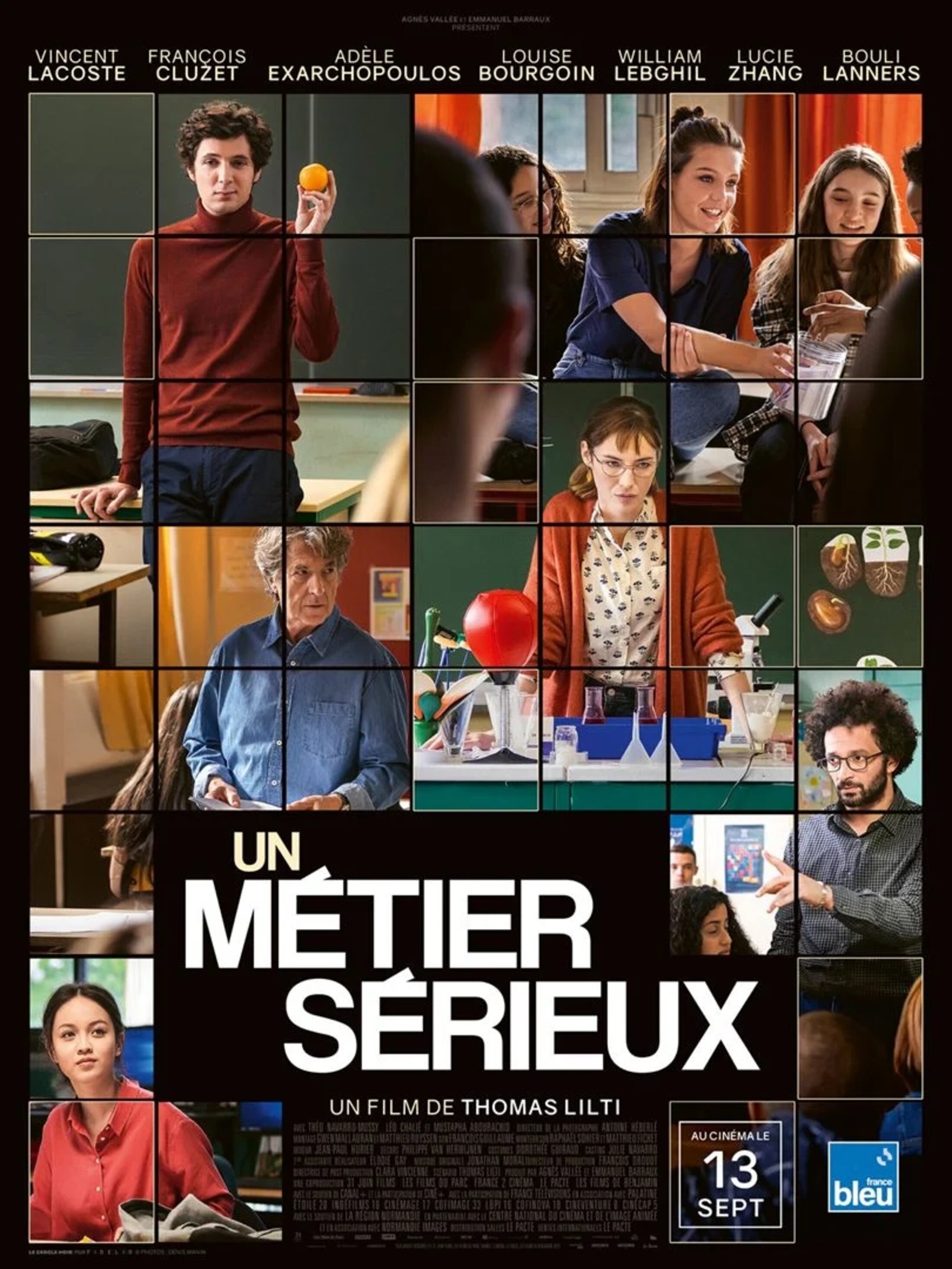

Agrandissement : Illustration 2

Le réalisateur a du pain sur la planche car des métiers sérieux il y en a quelques autres. Ceux du travail social par exemple, objet davantage de bashing : car si le rapport des individus à l’école est lié au fait que tout le monde l’a connue, de façon différente, entre bons et mauvais souvenirs, le regard sur la pauvreté et l’enfance malheureuse ainsi que les professionnels qui s’en chargent est différent, entre compassion et condamnation. Il fut un temps plutôt compassion, aujourd’hui le plus souvent condamnation, attisée par des médias peu scrupuleux qui font de l’audience en jouant sur la fragilité de ce secteur décentralisé (donc sans défenseur étatique) pour faire pleurer dans les chaumières en exploitant le moindre scandale réel ou fabriqué afin de disqualifier démagogiquement les acteurs de terrain.

Débat :

Le film a été projeté en avant-première au cinéma Ciné 32 à Auch, en présence du réalisateur Thomas Lilti. À cette date (17 août), le film, terminé récemment, n’a été vu que pas un très petit nombre de spectateurs. Thomas Lilti, médecin de formation ayant tourné jusqu’alors plutôt des films en lien avec la médecine (Hippocrate, Médecin de campagne et Première année [de médecine]) est pressé de savoir comment les enseignants vont recevoir ce film. On sent que le réalisateur redoute d’être mal reçu par les enseignants alors que ce n’est pas son métier : « on m’a reproché de faire toujours des films sur la médecine… j’ai redouté qu’on me reproche de n’avoir pas fait plutôt un film sur la médecine ».

Agrandissement : Illustration 3

Il tient à préciser qu’il connaît très bien le monde enseignant, car à part son père, médecin, tout le monde est enseignant dans la famille (dans le générique, d’ailleurs, il remercie « les nombreux enseignants de [sa] famille »). Il a voulu rendre un hommage aux enseignants et leur donner la parole ce que l’on trouve peu dans les médias, où « cette professions est brocardée, méprisée, paupérisée ». Interrogé sur sa capacité à comprendre comment fonctionne une classe, il précise qu’il a passé du temps avec des élèves et a visionné de nombreux reportages.

A une spectatrice, retraitée, qui a quitté « le bateau qui est tant secoué qu’on en a le mal de mer » et qui se demande comment ça peut encore marcher, il répond que « ça tient parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont le sens de l’engagement, comme les soignants. Ce sont des gens qui y croient, mais à force, ça ne suffira pas. Le bateau tangue mais il va chavirer s’il n’y a pas une prise de conscience profonde ».

Interrogé sur le titre, Thomas Lilti considère que « l’autorité de l’enseignant s’est émoussée, par rapport aux élèves, aux parents et aux politiques ». C’est un métier sérieux dont il faudrait s’occuper sérieusement, car il n’est pas comme beaucoup d’autres où après le travail on peut déconnecter : « là, c’est difficile, c’est très lourd, c’est la richesse de ce métier et sa difficulté ».

Certains s’interrogent sur la solidarité montrée dans le film, alors qu’elle est rare. Il le reconnaît, mais cette solidarité existe, c’est variable d’un collège à l’autre. Il a voulu mettre l’accent sur cet aspect car il considère que c’est la seule solution : c’est ce qu’il raconte de film en film. Tous les personnages même quand ils agissent mal sont attachants. Pierre est un mauvais prof, il a vieilli, il impose la lecture de L’Assommoir mais il est de bonne volonté. Le film dit aussi la difficulté de mêler vie personnelle et métier.

Thomas Lilti dit qu’il en avait assez de n’entendre parler du collège qu’à propos d’enseignants qui seraient confrontés au communautarisme ou qui n’ont que des catastrophes à raconter. Il existe des profs qui vont bien, qui trouvent du sens à leur métier (alors que tant d’activités professionnelles n’ont pas cette chance-là).

Agrandissement : Illustration 4

De nombreux enseignants et non enseignants le remercient pour son regard de tendresse pour le monde enseignant. Cependant, l’administration est moins bien traitée, c’est ce que ressent une conseillère principale d’éducation. Il répond qu’il a de l’affection pour le principal, qui est angoissé, qui a dû mal à gérer tous les problèmes auxquels il est confronté. Une simple inscription dans les toilettes provoque chez lui du stress. La séquence avec l’inspectrice est très dure : elle infantilise la prof de physique même s’il est vrai que cette dernière ne s’y prend pas très bien.

Une étudiante, qui était lycéenne encore récemment, dit qu’elle ne comprenait pas jusqu’alors les profs qu’elle a connus, certains pétaient les plombs, elle les jugeait, les percevait comme des « humains pas comme nous », mais après avoir vu ce film, elle constate qu’ils ne sont finalement pas très différents des élèves, éprouvant eux aussi des craintes qui rendent la vie compliquée.

À la différence d’Hippocrate où on suivait un seul personnage (joué par Vincent Lacoste), le réalisateur a souhaité en suivre plusieurs. L’idée lui est venue de la série qu’il a réalisée à partir d’Hippocrate, où finalement d’autres personnages étaient mis en avant. Par contre, le sujet n’est pas l’élève, ni le rapport de l’enseignant avec l’élève. J’ai interrogé le réalisateur sur ce point, il m’a répondu que d’autres films l’ont déjà traité.

Si l’assistance était très favorable au film, à la sortie, des commentaires en aparté exprimaient une certaine déception face à un film lénifiant, qui cherche par trop à présenter un corps professionnel soudé, ce qui est loin d’être la réalité partout. Le titre insiste sur cette volonté du réalisateur de s’attribuer les bonnes grâces de ce public, même s’il a bien expliqué qu’il importe de mener un combat en faveur des enseignants si mal traités dans le débat public. Il reconnaît (car des journalistes lui ont fait cette critique) que ce traitement du sujet avec plusieurs personnages conduit à laisser certaines questions en suspens, mais il considère qu’il déroule tout de même une chronique : pas d’histoire réellement, mais un fil conducteur, la solidarité entre profs. Comme pour se rassurer, il lâche : « c’est quand même un film » ! Et se réjouit qu'il puisse provoquer le débat, comme il l'a dit également dans C ce soir, hier, à la veille de la sortie en salle.

Billet n° 755

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup