Agrandissement : Illustration 1

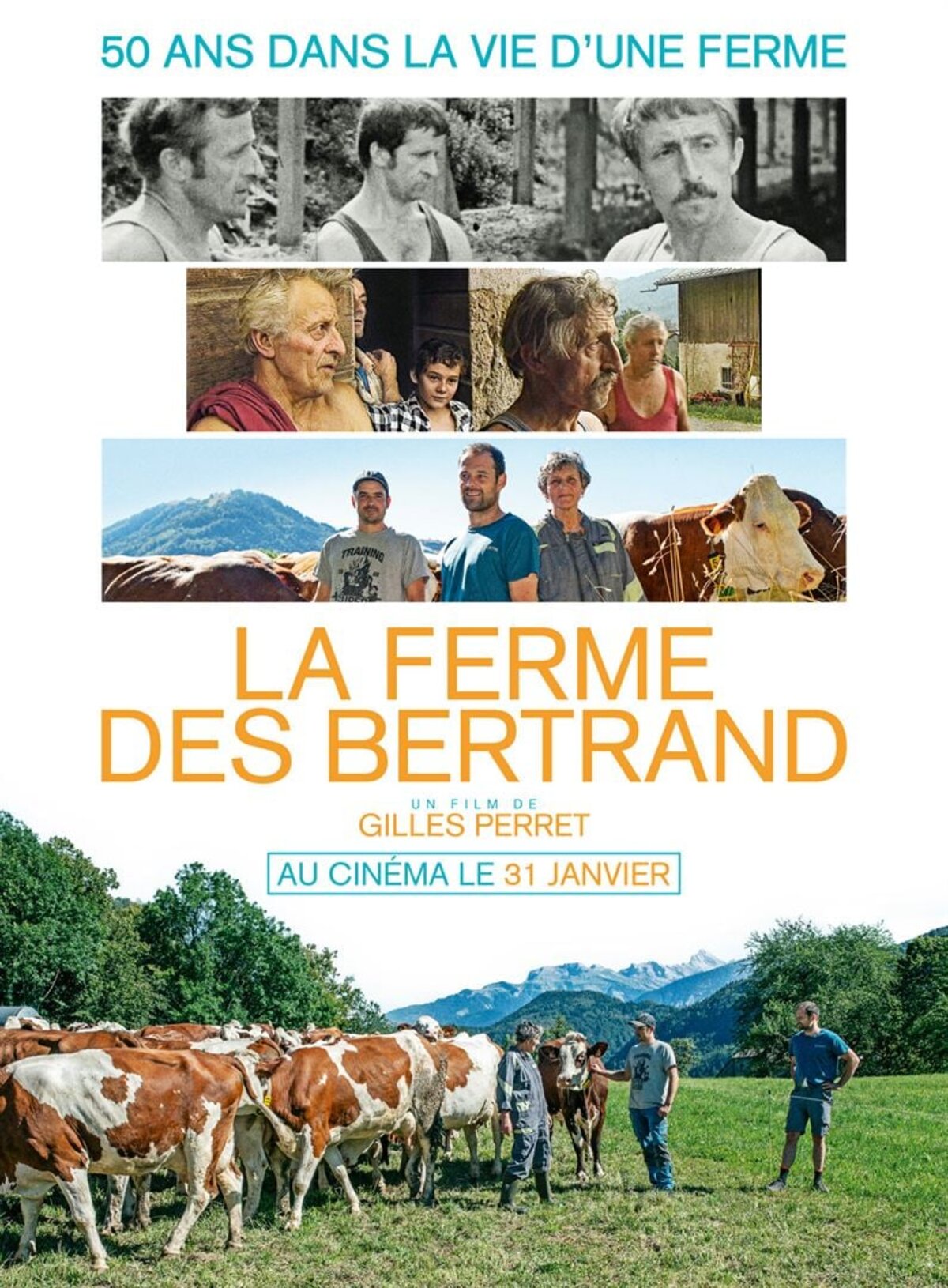

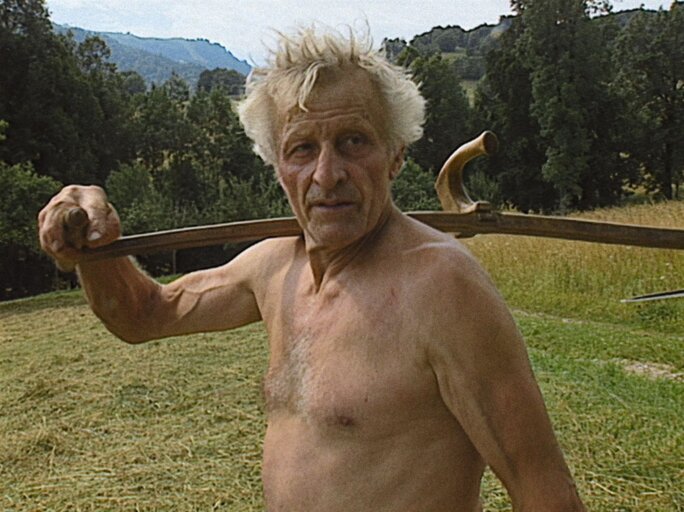

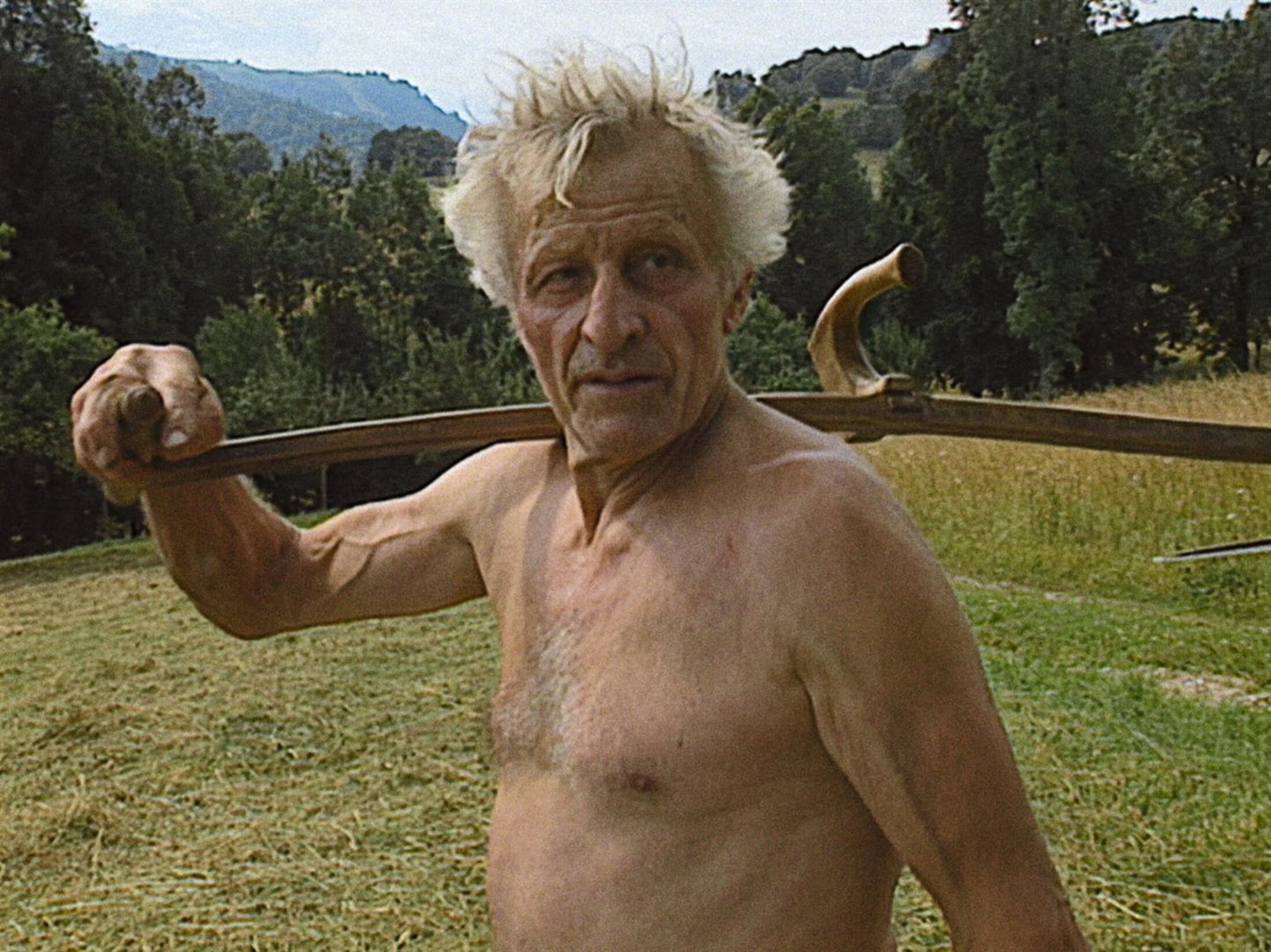

Tout commence à l’étable : comme pour déstabiliser le spectateur, on assiste à la mise en place prochaine d’un robot de traite. Allons bon, va-t-on assister à un film vantant la mécanisation ? Très vite, des images en noir et blanc, datant de 1972, montrent les trois frères Bertrand, torses nus, s’éreintant à piler à la masse des pierres pour recouvrir de tout-venant le sol d’un hangar. Le reportage de l’époque avait été tourné par Marcel Trillat (un journaliste renommé). D’autres images anciennes apparaissent, tournées par Gilles Perret, en 1997 (Trois frères pour une vie, sorti en 1999). Les trois frères sont André, Jean et Joseph, Patrick, un neveu, les a rejoint avec sa femme Hélène. Puis le film d’aujourd’hui met en scène : Marc (fils de Patrick, qui est mort jeune), Hélène (veuve qui s’apprête à prendre sa retraite) et Alex, un beau-frère de Marc, qui a quitté son emploi dans les charpentes métalliques pour se consacrer à la ferme. Jean et Joseph sont morts, André est toujours là (il s’occupe des poules et de la collecte des œufs le soir). Marc, conscient du bel outil qu’on lui a légué répète : « on n’est pas là pour y abîmer ».

Le film va faire la navette entre ces trois périodes, à 25 ans d’intervalle (peut-être le seul document existant qui couvre ainsi 50 ans de la vie d’une ferme). Les filles de Patrick et d’Hélène, en 1997, Élodie et Cécile, sont interviewées : elles sont très jeunes mais leurs propos sur la vie paysanne sont précis et truculents. Adorables. Elle sont interviewées dans la même posture 25 ans plus tard, courte apparition, car elles ne sont pas impliquées directement dans la ferme ayant un emploi à l'extérieur.

Ces paysans sont plutôt modernes, bien équipés en matériel (déjà il y a 25 ans), mais le rapport à la nature s’exprime à travers des remarques sur la pluie et le beau temps : regret sur les compétences d’antan perdues, on est bien moins bon pour dire le temps qu’il va faire… car on écoute trop la météo ! Les champs sont fauchés avec précision, on vient finir de couper l’herbe au pied des arbres, « c’est pas pour le fromage, mais pour la propreté du paysage ». Une nature propre c’est une satisfaction.

Agrandissement : Illustration 2

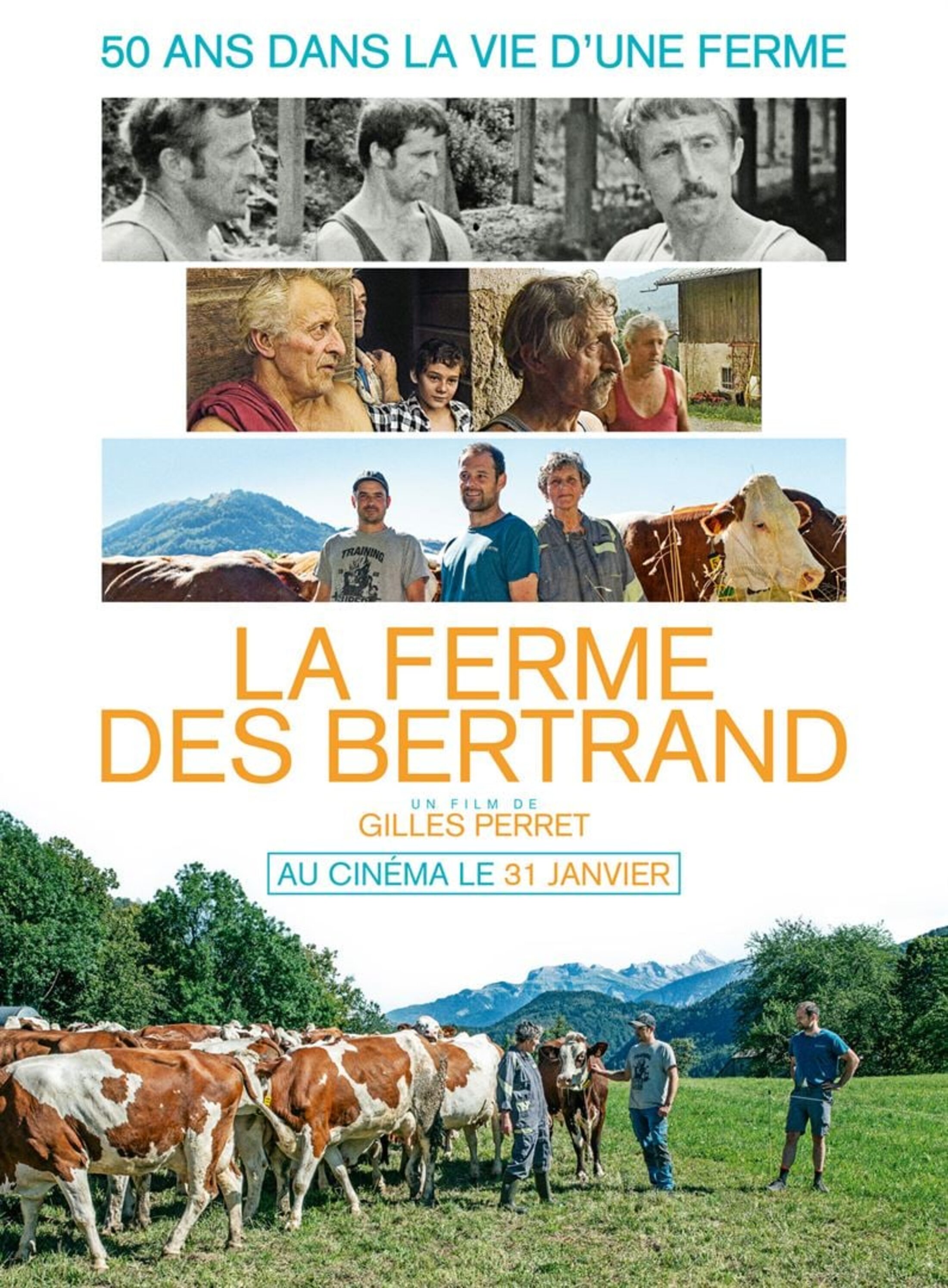

Si les trois frères n’ont pas fui, alors qu’ils ne se sentaient pas destinés à être paysans c’est pour faire vivre cette installation en plein exode rural. Jean n’avait aucun attrait pour les vaches qui jusqu’à la fin les approchait peu (il préférait réparer les clôtures) : il ironise sur ses frères qui « connaissent les bêtes par leur nom » (100 vaches tout de même). Ils ne se sont jamais éloignés sinon pour le régiment (en Algérie, pendant la guerre). Ils sont restés célibataires parce que les femmes ne voulaient pas subir ces conditions de vie à la terre et auprès des bêtes, contraignantes. Peut-être, pense l’un, qu’ils se sont toujours bien entendus parce qu’ils étaient célibataires.

Ils se confient avec économie mais se livrent peu à peu, et leurs témoignages sont particulièrement touchants. Ils comprennent ceux qui sont partis, pour vivre une vie meilleure ailleurs, eux n’ont pas fait le choix du bonheur. André, qui a aujourd’hui le dos courbé, avec son élocution lente, est ambigu car à la fois il fait un constat désabusé de ce qu’il a vécu (ne pas construire une famille, vivre relativement isolé alors qu’il aimait « terriblement la compagnie »), comme une volonté du destin, tout en aimant manifestement ce monde qu’il a bâti, dans un décor paysager à couper le souffle. Il ironise sur les jeunes qui sont sur les machines à longueur de journée et « ne veulent plus tenir le manche », mais il admet qu’ils ont raison, en plus ils manient la machine avec une telle dextérité ! Mais, tout de même, il ne peut s’empêcher de constater qu’ils travaillent tellement vite qu’ils finissent le soir alors qu’il ne fait pas encore nuit. La salle sourit ou rit carrément tout au long du film avec ces franches confidences. Hélène aussi se confie sur « le dur métier de femme paysanne ». Après la mort de Patrick, son mari (à 50 ans), écrasée de douleur, elle a dû faire face. Aujourd’hui, elle n’a plus d’épaule, ses mains sont usées, on lui a demandé de se reposer le mardi, mais elle s’ennuie. Elle va partir en retraite : c‘est le robot de traite qui va la remplacer.

Agrandissement : Illustration 3

Rencontre avec Gilles Perret et Marion Richoux

La projection, avec débat, ce soir à Auch, est la 90ème et dernière inscrite à l’agenda de la promotion du film (depuis octobre). La salle est bondée (270 personnes). Sylvie Buscail, directrice de Ciné 32, a présenté Gilles Perret, déjà venu ici pour les films suivants : Walter, retour en résistance, La Sociale, J’veux du soleil et Debout les femmes (les deux derniers co-réalisés avec François Ruffin). La salle (dont de nombreux agriculteurs et agricultrices) applaudit chaleureusement le film et fait un très bon accueil au réalisateur et à sa co-scénariste.

D’emblée, Marion Richoux, compagne de Gilles Perret, co-scénariste sur le film, précise qu’ils sont tous deux sur la même longueur d’onde. Ils ont travaillé sur le film De mémoire d’ouvriers qui, à partir d’histoires d’ouvriers des Alpes, aborde la mondialisation de l’industrie. Ils ont également collaboré au scénario de Reprise en main, fiction qui se déroule en Haute-Savoie où des ouvriers de la métallurgie rachètent dans le secret leur entreprise menacée de vente à un fonds de pension américain. Les Bertrand sont installés dans un hameau, Quincy, sur la commune de Mieussy en Haute-Savoie. Comme par hasard, c’est dans ce hameau, à 80 mètres des Bertrand, que demeure Gilles Perret (où il est né d’ailleurs, en 1968… comme par hasard, disais-je).

On sait, grâce au film, que le lieu est sublime (beauté des paysages, montagnes en majesté) : est-ce la raison pour laquelle un dénommé John Berger, non pas gardien de troupeaux, mais écrivain britannique bien connu, habitait aussi Quincy ! Peintre et romancier (auteur d’une quarantaine de livres dont G., Un métier idéal, De A à X), Berger, décédé en 2017, était également coscénariste du merveilleux réalisateur suisse Alain Tanner : La Salamandre, dans mon panthéon, Le milieu du monde et Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000. Interrogé par Nicole Zand du Monde (daté du 27 novembre 1981, je consulte la version jaunie qui dormait dans mon exemplaire De A à X), il confiait comment il avait su se faire accepter chez les Savoyards : « Je travaille pour plusieurs paysans. Sans contrat, sans salaire. Je rends service ; je m'occupe des vaches, je fais les foins, je nettoie les écuries, je fais le cidre, je prépare les parcs dans les herbages. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi… […] si on se trouve là, ce n'est pas possible de ne pas participer ».

Agrandissement : Illustration 4

Mais revenons au film : même s’il s’agit d’un documentaire, La Ferme des Bertrand nécessite une écriture, pour ne pas partir dans tous les sens. Ce scénario, ils l’ont réalisée ensemble. Gilles Perret explique que lui est plus à l’instinct, à l’intuitif, Marion plus ordonnée. La règle, dès le film de 1997, consistait à ne pas gêner les paysans dans leur travail, donc caméra à l’épaule pour les filmer non pas en statique, dans un fauteuil, mais en mouvement, en pleine activité. La seule mise en scène est l’interview des petites filles en 1997, Élodie et Cécile, et les mêmes, adultes, en 2022.

Le film a été terminé à l’été 2023 : la famille a eu évidemment la primeur, ils étaient tous très émus. Déjà le film tournée en 1997 (sorti en 1999) avait accompagné la famille et le village. André, le patriarche, était content que ce ne soit pas une carte postale, que ce ne soit pas à la gloriole de leur histoire.

Une première projection publique a eu lieu dans une étable de Mieussy (2400 hab.) en présence de 200 spectateurs : les vaches réagissaient en entendant leur prénom prononcé dans le film ! [rires]. Les gens étaient heureux que ce ne soit ni folklore ni dramatisation. Le lendemain, lors du repas annuel du village, les participants se sont lâchés, après avoir vu comment les Bertrand, dans le film, s’exprimaient ouvertement. Gilles tient à préciser que cette appropriation c’est son plus beau souvenir de réalisateur (« on sert à quelque chose »). Hélène, qui était très réservée, a accepté de participer à des débats dans des lycées depuis la sortie du film.

Les Bertrand, dans le contexte actuel, s’en sortent bien : ils s’attribuent des salaires convenables et ne sont pas surendettés. C’est relativement rare : c’est dû au fait que l’AOP Reblochon (fermier avec un seul lait ou fruitier avec du lait collecté par la coopérative) permet d’avoir un prix du litre deux fois supérieur à ce qui se fait en plaine. Mais cela suppose le respect de règles strictes de production : les vaches doivent être 150 jours par an en pâturage, alimentées de foin et de regain, pas d’ensilage, les intrants étant plafonnés, deux traites doivent avoir lieu chaque jour à dix heures d’intervalle (1). Cela fonctionne comme une sorte de barrière douanière : alors que les normes sont tant contestées, on a là la preuve que dans certains cas elles sont nécessaires. Gilles Perret a été très sollicité dans le cadre des manifestations paysannes qui avaient lieu au moment de la sortie de son film, justement parce qu’il tenait un propos particulier sur cette question des normes. Il considère que justement les paysans ont besoin de plus de protections. Le contexte des actions paysannes a démultiplié les sollicitations en vue de la projection du film.

Agrandissement : Illustration 5

Le robot de traite va leur simplifier la vie (ils ont dû prendre un prêt sur dix ans)… et supprimer un emploi (celui d’Hélène qui part en retraite). Le robot est autorisé par le cahier des charges de l’AOP (alors que l’AOP du comté, en Franche-Comté, interdit le robot de traite), sachant qu’il y a proximité entre la ferme et les prés. Quant aux génisses montées en alpage (comme on le voit dans le film), elles sont visitées une fois par semaine.

Ce ne sont pas des aventuriers de la finance, ils sont très raisonnés dans leurs choix. Leurs prédécesseurs, les trois frères, leur ont légué un bel outil de travail (bâtiments, terres, matériel, cheptel). Avec un paradoxe : c’est une ferme qui vaut très cher, ce serait donc difficile en cas de repreneur.

Si le robot apparait en tout début de film, c’est volontaire, pour provoquer un étonnement : va-t-on s’éloigner de la nature ? Avec la mécanisation ? François Ruffin sort un livre sur les accidents du travail, dans lequel il condamne la mécanisation dans l’entreprise (les ouvriers n’ont aucune prise sur elle). Mais là, les Bertrand sont maitres de l’organisation du travail : dans ce cas, l’automatisme profite au travailleur. Et clin d’œil : le film se termine sur la machine à planter les patates, en 2022 comme en 1997 !

André parle d’échec sur le plan humain, mais Gilles Perret considère qu’il en rajoute un peu sur ce point : car il est très content de laisser une telle exploitation, une nature propre, bien entretenue et une relève. Il faut bien mesurer qu’« ils crevaient la dalle au sortir de la guerre », c’était l’exode rural, il fallait trimer, rester pour créer quelque chose.

Lors du débat, il est relevé le fait que les femmes n’y trouvent pas leur compte : non seulement les trois frères n’avaient pas de compagnes, mais les épouses de Marc et Alex ne sont pas sur la ferme, elles travaillent à l’extérieur. Les enfants d’aujourd’hui (comme Elodie et Cécile en 1997) s’expriment très bien sur le monde agricole : sans doute que ce sont les enfants de paysans qui connaissent le mieux le métier de leurs parents.

Un intervenant rend hommage à ce « vibrant plaidoyer pour l’élevage », la consommation des œufs et de la viande n’est pas condamnée (il est chaleureusement applaudi). Il fait lien avec le documentaire Mission Régénération. Une autre note qu’il est rare qu’un film montre ainsi les relations entre les personnes. A la question de savoir si cette famille est si idyllique, Gilles Perret tient à noter qu’il existe un grand respect entre les générations, mais que cela n’a pas été facile pour Hélène avant d’être acceptée (André ne l’a pas ménagée). Aujourd’hui, André est encore propriétaire d’une grande partie des terres.

Une question a fusé de la salle, restée sans réponse : dans 25 ans, qui viendra filmer à Quincy ?

Agrandissement : Illustration 6

(1) Le mot reblochon viendrait de "re-blocher", c’est-à-dire "pincer de nouveau", signifiant une deuxième traite. La région compte aussi le beaufort, l’abondance et la tome.

. La soirée à Auch, au cinéma Ciné 32, était introduite par une intervention de Solidarité Paysans (association de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté) et l’ADEAR du Gers, réseau qui défend les valeurs de l’agriculture paysanne (accompagnement à l’installation, formations, transmission).

. Voir l’article su Mediapart de Mathieu Dejean et Amélie Poinssot « La Ferme des Bertrand », ou les bienfaits du protectionnisme sur le monde agricole.

Billet n° 787

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; X : @YvesFaucoup