Agrandissement : Illustration 1

Nous sommes en 1956 en Algérie. Fernand Iveton, tourneur de métier, communiste, fils d’un communiste, tourneur également, milite dans une organisation clandestine du Parti Communiste Algérien (PCA) qui mène des actions en faveur de l’indépendance. Il accepte de poser une bombe dans l’usine où il travaille, dans le but de provoquer une panne générale d’électricité. Elle doit faire des dégâts mais pas tuer, car elle a été déposée en un lieu et à une heure où il n’y a personne. Repéré, il est arrêté après que la bombe ait été désamorcée. Torturé par la police, il est jugé par un tribunal militaire qui le condamne à mort, alors même qu’il n’était poursuivi que pour « tentative de destruction d’édifice à l’aide d’explosifs ». Dans un contexte d’attentats perpétrés par le FLN (Milk Bar) et par les ultras de l’Algérie française (bombe dans la casbah d’Alger faisant 80 morts), le président de la République française ne le gracie pas, le ministre de l’intérieur devenu ministre de la justice, François Mitterrand, a émis un avis défavorable à une clémence.

Le film met en scène Vincent Lacoste dans le rôle d’Iveton : choix qui a priori peut paraitre surprenant, mais l’acteur s’acquitte très bien de la tâche. On assiste, dans l’intimité du couple et des réunions entre amis, à la façon dont progresse peu à peu la décision de commettre un acte subversif dans un milieu ordinaire. L’injustice faite aux Algériens et les crimes de la colonisation motivent Fernand : il cite précisément Sétif et Guelma de mai 1945 et une jeune femme algérienne décrit comment à cette époque un soldat a abattu un bébé devant sa mère. On voit l’armée française organiser le « séparatisme », donnant l’ordre à des communistes arrêtés de se « séparer », de se ranger du côté des Français ou des Arabes. Fernand a justement adhéré au PCA (en 1948) pour montrer qu’il existe des Européens qui ne sont pas anti-Arabes. Et il se dit « Algérien ». A sa femme Hélène (Vicky Krieps), d’origine polonaise, il explique son engagement par le fait qu’il ne peut rester sans rien faire : « si je ne me bats pas ici, je ne pourrai plus me regarder en face ». Hélène devrait rentrer en France, car elle est menacée, virée de son emploi, mais elle refuse, déclarant son soutien au combat de son mari.

Agrandissement : Illustration 2

Le film oscille sans cesse entre le déroulement du procès et le passé. Ainsi ces flashbacks permettent de confronter les paroles des juges à ce qu’a véritablement vécu Fernand, dans une tension incessante. Le procureur l’accuse d’être un traître, le médecin ne peut déterminer la date des traces de torture, et la foule haineuse applaudit à la condamnation à mort. Le président du tribunal est vendu aux services spéciaux, nous dit-on, et la France veut satisfaire les Américains dans sa lutte contre le communisme. On assiste à cette scène cocasse où René Coty, président de la République, reçoit les avocats du condamné en vue d’une éventuelle grâce et ne trouve rien de mieux que de raconter une histoire de la guerre de 14. A un soldat condamné à être fusillé pour désertion, un général avait dit : « toi aussi tu meurs pour la France ».

Rencontre avec Hélier Cisterne :

Agrandissement : Illustration 3

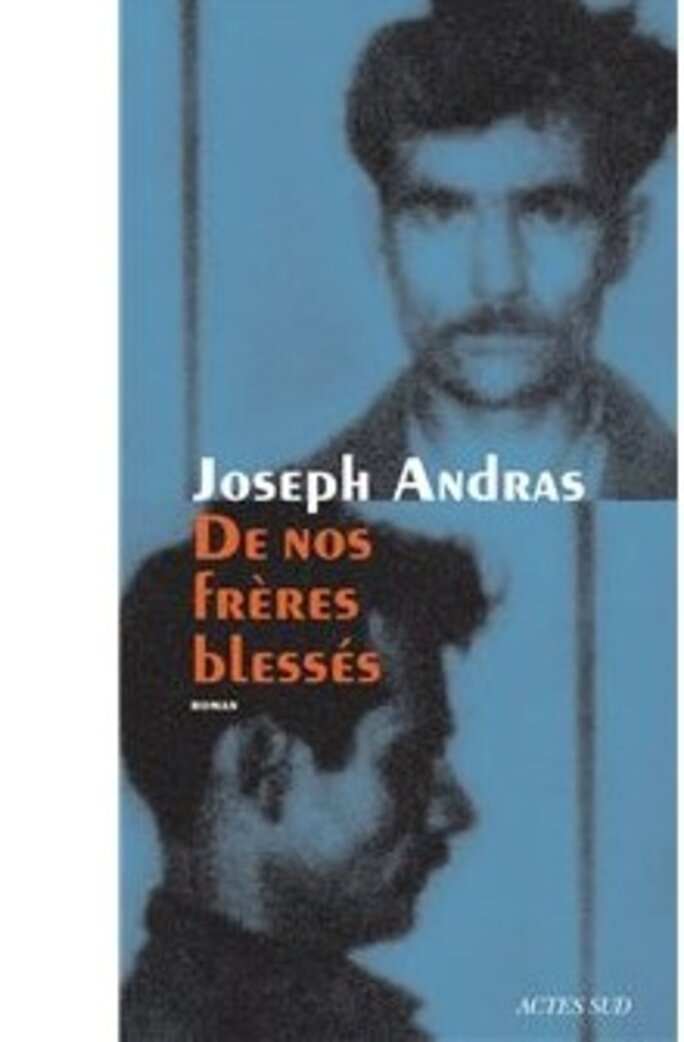

Son film a été projeté en sa présence à Auch (Gers, en Occitanie) dans le cadre du Festival Indépendance(s) & Création de Ciné 32 le 3 octobre 2020 (il devait sortir en janvier puis février 2021, pour finalement arriver en salle ce 23 mars). C’était alors la première projection. Il confie que c’est sa compagne, réalisatrice, qui lui a fait découvrir Joseph Andras, pseudo d’un écrivain qui n’est jamais apparu en public et qui a refusé le prix Goncourt du premier roman pour son livre De nos frères blessés, et cette histoire peu connue. Andras s’est basé sur le livre de Jean-Luc Einaudi, Pour l’exemple, l’affaire Fernand Iveton (L’Harmattan, 1986).

Hélier Cisterne a rencontré des personnes qui ont fréquenté Iveton ainsi que son avocat. Par ailleurs, il a eu exceptionnellement accès au dossier d’Iveton (200 pages), détenu par les Archives de l’Armée (sans possibilité de les divulguer). La page reproduite dans le film est bien celle qui fut placardée à la prison de Barberousse. Pour lui, « c’était un homme ordinaire qui n’avait pas la tête de l’emploi » (ce qui n’est pas exactement la thèse d’Andras), et c’est ce qui fait qu’il n’a pas été repéré avant de passer à l’acte. Vincent Lacoste se prêtait bien à ce rôle, lui qui « est toujours sincère, sans bomber le torse ».

À l’époque, le PCA et son journal Alger républicain sont interdits. L’information est censurée, la guerre peu visible : le réalisateur a rencontré un autre accusé qui lui a confié qu’il n’avait quasiment rien vu de la guerre, sinon l’exécution d’un Algérien dans la rue sans raison). Il est possible qu’Iveton n’en avait pas non plus une image très précise. C’est aussi pourquoi le film laisse la guerre en toile de fond (sans parler du coût que représenterait une reconstitution).

Agrandissement : Illustration 4

À une lycéenne qui constate qu’on en parle peu au lycée, Hélier Cisterne considère que « Mitterrand a empêché que la gauche regarde cette guerre en face ».

Je fais part à Hélier Cisterne que je doute que, comme il est dit dans le film, la question des massacres du Constantinois ait été abordée par les militants du Parti Communiste à Alger. Si le PCA s’en souciait peut-être, pas sûr que le PCF ait évoqué alors les massacres du Constantinois, le ministre communiste de l’Air de l’après-guerre, Charles Tillon, que j’ai interrogé en 1982, étant alors accusé, à tort, d’avoir mis la main à cette répression d’une extrême violence.

Hélier Cisterne me répond qu’il faut effectivement différencier le PCA du PCF : ce dernier considérait que l’Algérie faisait partie de la France, il partageait la peur de l’effondrement de l’empire français. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes restait impopulaire en France, car les colonies produisaient des richesses. De ce fait, le PCF refusait de se prononcer. Mais le PCA n’était pas aligné sur le PCF.

Il regrette de n’avoir pas accordé plus de place à Jean-Claude, le fils d’Hélène. On voit l’adolescent écrire sur les murs, comme Fernand avait recouvert les slogans anti-arabes. Il préfigure mai-68.

. Pendant toute la durée de la guerre, il y a eu 222 exécutions capitales, Iveton, qui était né en Algérie, est le seul condamné d’origine européenne à avoir été guillotiné. Il était ouvrier, est-ce la raison pour laquelle il a été condamné et qu’il n’a pas été soutenu par les intellectuels, n’ayant pas théorisé sa révolte ? Par ailleurs, aujourd’hui on rappelle sa mémoire car le cinéma, la littérature sont le plus souvent fondées sur le récit d’une histoire individuelle. Mais qu’en est-il des 221 autres ? Qui sont-ils ? Avaient-ils un nom, un prénom, une femme, des enfants, un métier, un idéal ? Sans parler des milliers autres qui, arrêtés, ont disparu : voir le site Alger 1957 – des Maurice Audin par milliers, recherches menées par des historiens dont Fabrice Riceputi (qui a publié Ici on noya les Algériens, Le Passager clandestin éditeur, sur le 17 octobre 1961 et la bataille que mena Jean-Luc Einaudi pour faire reconnaître ce crime d’État, avec une longue préface d’Edwy Plenel, Une passion décoloniale) et Malika Rahal (qui vient de publier Algérie 1962. Une histoire populaire, La Découverte). Jean-Luc Einaudi, auteur de La Bataille de Paris, le 17 octobre 1961, publié en 1991 au Seuil, est mort le 22 mars 2014, il y a 8 ans aujourd’hui.

Le livre :

Hélène n’est pas au courant de l’action prévue, mais elle sait que Fernand est engagé dans la lutte. Il lui a dit que « s’il défendait les indépendantistes algériens, il n’approuvait pas certaines de leurs méthodes : on ne combat pas la barbarie en la singeant, on ne répond pas au sang par son semblable ». Certes Fernand n’a pas lu Marx, mais il sait qu’il faudra bien un jour, le plus tôt possible, « fiche en l’air tout ça, rupins, milords, rentiers, les cousus d’or et les canailles – ceux qui possèdent les moyens de production, comme ils disent, les chefs du Parti ». S’il est devenu tourneur c’est par obligation, son père ayant été viré par Vichy du Gaz d’Algérie parce communiste. Il rêve sans doute naïvement que l’Algérie reconnaisse chacun de ses enfants « arabe, berbère, juif, italien, espagnol, maltais, français, allemand ». En famille, il défendait l’idée selon laquelle « des millions de gens sont nés sur cette terre et quelques possédants, quelques petits barons sans foi ni loi, régentent le pays avec l’aval, et même l’appui, des gouvernements français successifs. Il faut en finir avec ce système, débarrasser l’Algérie de ces roitelets et fonder un nouveau régime sur une base populaire, celle des travailleurs arabes et européens, ensemble, les gens modestes, les petits et les modiques de toutes les races unies pour mettre à bas les voyous qui les rançonnent et les oppriment ». Il luttait « pour qu’il y ait plus de bonheur social sur cette terre d’Algérie », c’est ce qu’il proclame à la barre du tribunal.

Soumis à la torture, Fernand a parlé et donné des noms (ce qui compte c’est de tenir le temps que les camarades puissent se planquer). Paul Teitgen ancien secrétaire général de la police d’Alger, célèbre pour avoir démissionné de son poste pour dénoncer l’emploi de la torture par l’armée et la police, aurait ordonné qu’on ne touche pas à Iveton, ce qui lui vaut d’être taxé de « belle âme », de « planqué », « M. éthique », par les policiers qui prennent un courrier en polonais du père d’Hélène pour un message codé.

L’avocat commis d’office est un communiste juif, qui désapprouve l’acte commis mais est confiant, car il n’a tué personne. D’ailleurs, pour Fernand, « la France, fût-elle une République coloniale et capitaliste, n’est pas une dictature ; elle saura faire la part des choses ». Mais les fervents de l’Algérie française le soupçonnent d’avoir voulu faire exploser la ville entière, donc on réclame sa tête.

Dès la lecture du livre, bien avant le film, les sautes dans le récit laissaient deviner des flashbacks cinématographiques. Ces allers-retours ont lieu aussi dans le temps présent, Hélène chez elle, Fernand dans les mains de la police, successions qui peuvent désarçonner. Le balancement se fait aussi dans l’opposition entre des faits évoqués de nature totalement différente : dans la même phrase, on passe d’un attentat meurtrier au petit café noir. Par ailleurs, l’écriture est parfois hachée, saccadée, menant à l’essentiel, au ressenti. Phrases laconiques comme : « Un maire tombe sous une balle du FLN. Plein cœur, à l’intérieur de son véhicule. Arabes lynchés dans les rues, boutiques saccagées. Flammes et rafales, la peau trouée du pays ». Certains dialogues tiennent en une seule phrase, faisant s’entrechoquer les propos des uns et des autres. Des procédés étonnants comme celui consistant, pour nous faire entendre le bruit incessant de la minuterie de la bombe, à nous imposer carrément la répétition de « tic-tac » sur six lignes ! Quelques dialogues sont parsemés de mots en écriture arabe.

Le projet d’écriture de Joseph Andras fait penser à celui d’Éric Vuillard (qui publie aussi chez Actes Sud) : présenter comme un roman un récit historique retraçant des événements tragiques, collant d’assez près avec la réalité, après un travail documentaire important. Il y a peut-être chez Vuillard une inscription plus marquée dans la Grande Histoire, Andras cherchant à rester au maximum dans la tête de son personnage. Le style d’Andras est plus attaché au récit, même s’il ne le construit pas de façon linéaire, celui de Vuillard plus enlevé, plus ardent, mais tous deux mettent le doigt sur des moments précis et les décortiquent comme des entomologistes. Pour la bonne cause.

De nos frères blessés, Actes Sud, 2016.

Agrandissement : Illustration 6

. Hélène Iveton, née Ksiazek, est décédée en 1998, à 77 ans, à Arcueil. Son fils Jean-Claude était mort en 1974 dans un accident de voiture à l’âge de 35 ans. Elle est enterrée au cimetière d’Annet-sur-Marne (voir Roses rouges pour Hélène Iveton, sur le site liberté-algerie.com). Lors de ses obsèques, peu de monde, mais Jean-Luc Einaudi était présent. Il avait publié douze ans plus tôt Pour l’exemple, l’affaire Fernand Iveton. (L’Harmattan, 1986). Einaudi a confié qu’il n’avait bénéficié d’aucune aide de l’État pour effectuer ses recherches sur Iveton.

. Jean-Paul Sartre a publié un texte aux Temps modernes, en mars 1958 pour dénoncer l’exécution d’Iveton : Nous sommes tous des assassins.

. Une éditrice interrogée par Le Point en 2016, à la sortie du livre de Joseph Andras, avouait n’avoir jamais entendu parler de Fernand Iveton auparavant.

Bande-annonce du film :

Billet n° 668

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup