Agrandissement : Illustration 1

Dès les premières images, on est prévenu que cela se passera à la Cour d’assises d’Amiens. Mais la première séquence est déroutante : en effet, c’est la rencontre entre deux avocats, Georges Kiejman et Francis Chouraqui. Ce dernier a reçu une lettre incendiaire de Pierre Goldman mettant gravement en cause Kiejman et refusant de l’avoir pour avocat lors du deuxième procès d’assises, après que le premier ait été annulé par la Cour de cassation pour un vice de procédure mineur. Goldman reproche à celui qui deviendra un ténor du barreau (mort en mai 2023) d’être un « juif de salon » et de mener « une mondanité pourrie ». Si la scène n’a pas eu lieu en vrai, la lettre existe bien. Kiejman, tout en accusant Goldman d’être lui « un juif de salon avec ses amis gauchistes de salon », et par amitié pour Régis Debray, accepte finalement d’assurer la défense d’un homme accusé de deux meurtres lors d’un hold-up à main armée. Cette séquence donne d’emblée toute la mesure de la personnalité trouble de Goldman et nous appâte sur ce que le déroulé du procès nous réserve. Avec un tel accusé et un tel défenseur.

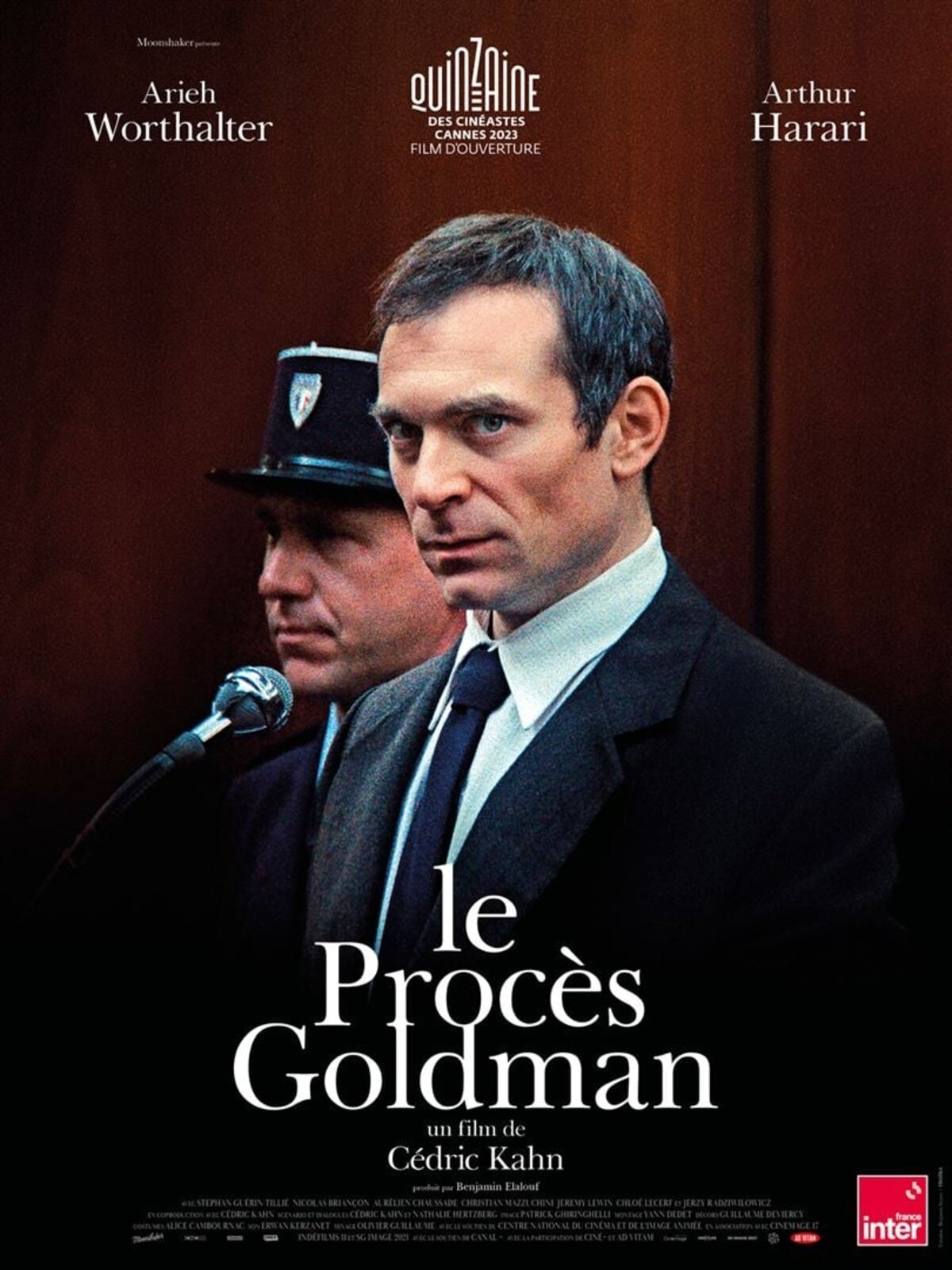

L’acteur (Arieh Worthalter) interprétant Goldman est impressionnant, et de plus en plus au fur et à mesure que le film avance, pour incarner une colère viscérale, une intelligence certaine, une logique implacable et une roublardise évidente (à certains moments, la diction de l’acteur est cependant trop rapide, invoquant par trop un texte appris par cœur). Les parents de Pierre sont venus de Pologne : le père a participé à la Résistance FTP-MOI, la mère est une résistante qui a joué un rôle important dans la clandestinité à Lyon, où nait leur enfant en 1945. Elle est communiste, a vécu sous nom d’emprunt, finalement elle n’a même pas la preuve qu’elle est la mère de cet enfant. Suspectée d’espionnage, n’obtenant pas la nationalité française, elle est repartie en Pologne, où elle accueillera Pierre aux vacances. L’enfant sera adopté par la seconde épouse de son père, qui mettra au monde trois enfants dont le musicien et chanteur Jean-Jacques Goldman.

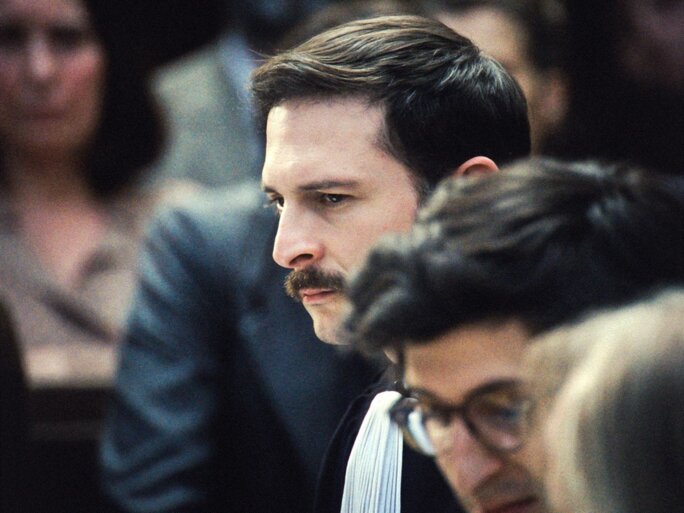

Pierre a une vie chaotique, qui sert de trame au procès : comportement scolaire difficile (viré de plusieurs lycées), suivis en psychiatrie, départ en Amérique latine pour faire la révolution, et sans doute quelques braquages pour financer la dite révolution, époque qui aurait été la meilleure de sa vie. Retour en France où d’autres braquages ont lieu, ce que Goldman admet, mais il conteste mordicus avoir tué ces deux femmes : jamais il n’aurait eu l’idée de tirer sur des femmes qui ne lui avaient rien fait. C’est son axe de défense, au-delà de celui de son avocat qui plaide non pas l’innocence mais l’absence de preuve de culpabilité. Sans avocat lors du premier procès à Paris, il a écopé de la perpétuité. Déjà soutenu par des militants d’extrême gauche et par une intelligentsia de gauche, il le sera davantage encore au second procès, d’autant plus qu’il a publié entre temps un livre, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, qui a un écho considérable car bien écrit et mettant en évidence sa fascination pour les héros juifs résistants, qui avaient été victimes à l’est de l’Europe de l’antisémitisme et des pogroms.

Le film montre les réactions excessives et les réparties percutantes de Goldman : pourquoi chercher des témoins de moralité alors qu’il ne prétend pas être moral (il reconnaît des vols), et que ce n’est pas le sujet ? De son box, il sabote la tactique de défense de son avocat, s’en prend au procureur et à l’avocat des parties civiles, soulignant leurs incohérences, leur racisme, leur antisémitisme. Au président, il ne craint pas de dire régulièrement que tout ce qu’on lui reproche (« velléitaire », « flambeur »), même si c’est vrai, cela ne relève pas de l’accusation et n’a pas à être évoqué dans ce prétoire. Le psychiatre a hésité sur le diagnostic de schizophrénie mais constaté que la prison est un cadre qui le rassure (ce que Goldman admet). Il a été jadis accueilli à la clinique de la Borde, fondée par le célèbre neuropsychiatre Jean Oury, qui a envoyé un témoignage attestant d’une personnalité paranoïaque, présentant des épisodes psychotiques mais pas de psychose. Son père, qui s’est peu occupé de lui, vole à son secours et témoigne qu’il n’a jamais levé la main sur personne et qu’il est incapable de faire du mal à une femme.

Il aime une jeune femme Guadeloupéenne et se dit « juif nègre » et « juif guerrier ». Il est hanté par l’histoire tragique des Juifs ashkénazes, la Shoah bien sûr (il est quasiment le premier à en parler publiquement), mais aussi les pogroms, et manifeste un désir sinon de vengeance en tout cas d’engagement sans réserve, jusqu’à regretter de n’avoir pas été fusillé au Mont Valérien. « Je suis né et mort le 22 juin 1944, c’est mon destin. Je suis innocent, vous n’y pouvez rien, c’est ontologique »

Ce n’est pas une histoire ancienne car, selon lui, la police, aujourd’hui, est toujours raciste et antisémite : « quelques policiers », tente de corriger son avocat, « toute la police » martèle-t-il. Ce qui insupporte évidemment l’avocat des deux femmes victimes du hold-up qui est de droite extrême, Me Garaud, défenseur d’une extension de la légitime défense, partisan acharné de la peine de mort et que l’accusé interpelle violemment : (« vous êtes qui, vous avez fait quoi dans votre vie ? ») avant de confier à la Cour qu’il aurait aimé être digne de ses parents. Pour Goldman, tous les témoins sont des racistes. D’ailleurs, une jeune femme avait dit au tueur « sale crouille », car selon elle il a une tête d’Arabe. Goldman : « et en plus je suis circoncis » ! Rires (dans la salle d’audience et de cinéma).

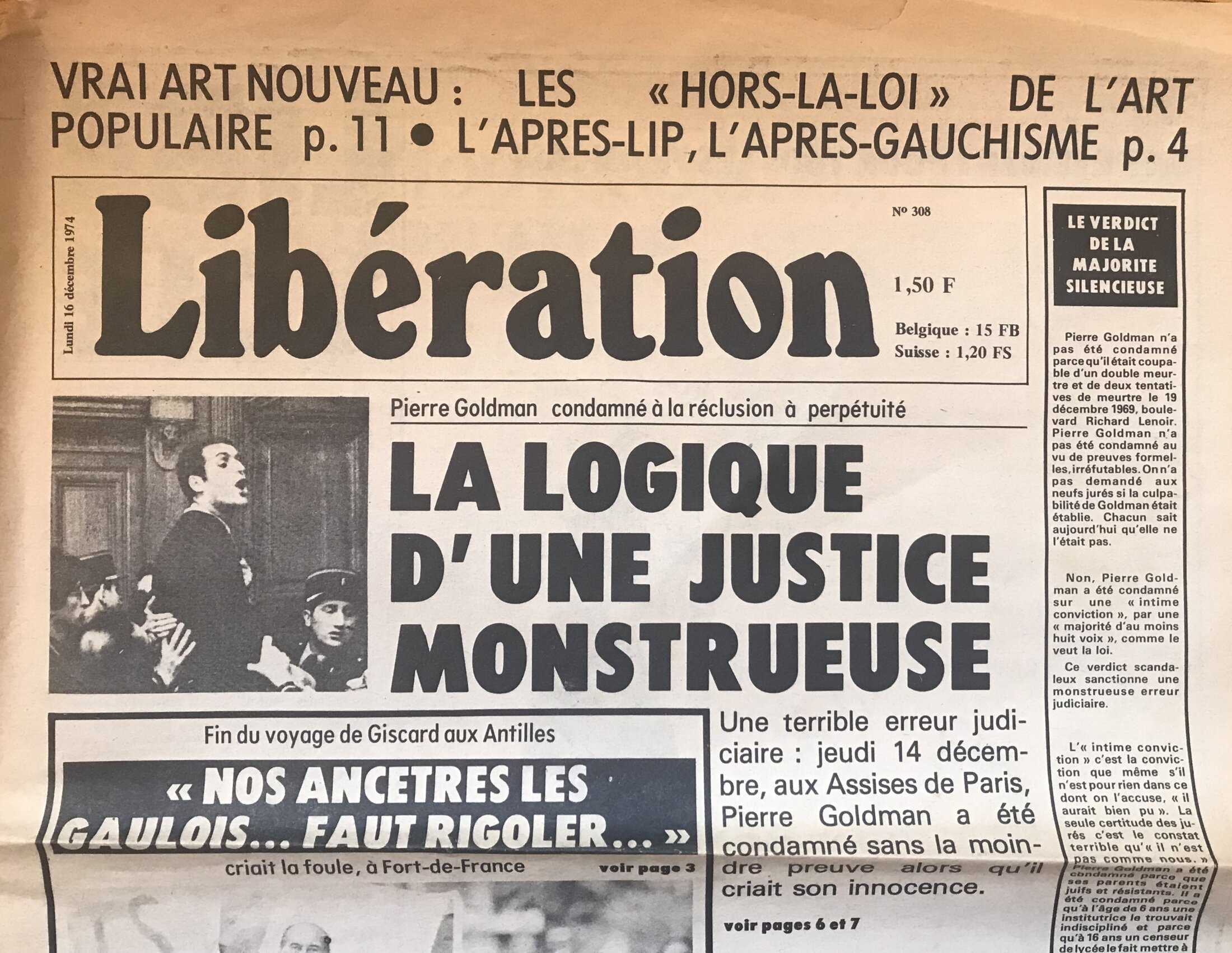

Ses avocats distribuent aux jurés une photo, ils reconnaissent tous Goldman, or ce n’est pas lui : c’est un sosie. Je me souviens soudain de l’info que Libération avait diffusé avant le second procès : justement, la photo d’un homme ressemblant étrangement à Goldman, ce qui fragilisait considérablement l’accusation reposant uniquement sur des témoins disant avoir reconnu Goldman. Lors de la reconnaissance au commissariat, les témoins avaient en face d’eux plusieurs policiers en civil et Goldman dépenaillé, mal rasé, toutes les parfaites conditions pour être désigné coupable.

Émile Pollak, un des avocats de Goldman, dit qu’il est venu plaider « pour tous les Juifs, tous les métèques, tous les Gitans ». Il décrit l’accusé comme un héros de Dostoïevski (Crime et châtiment, L’Idiot ou Les Possédés, sans s’étendre sur le fait que Raskolnikov n’est pas innocent du crime à l’encontre des deux femmes prêteuses sur gage). Il annonce qu’il sortira libre de ce tribunal. Kiejman, juif lui-même, ne voulait pas évoquer la question juive, et comptait en rester à l’absence de preuves matérielles et au fait qu’aucune reconstitution n’a jamais eu lieu, mais finalement il invoque la tragédie des Juifs de l’Europe de l’est.

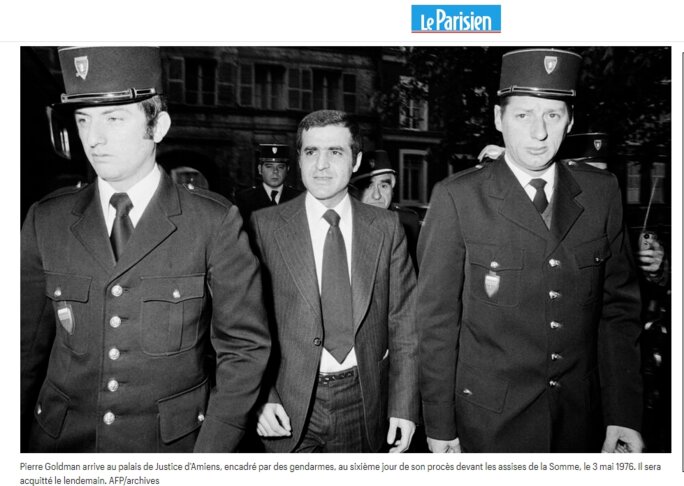

Si Goldman est condamné pour ces attaques à main armée (12 ans), il est relaxé du meurtre des deux pharmaciennes. La foule de ses supporters applaudit à tout rompre. Parmi eux, Simone Signoret, Françoise Sagan, Alain Krivine et Régis Debray. Un comité de soutien réunissait en outre Yves Montand, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Maxime Le Forestier (qui lui consacre une chanson La vie d’un homme). Le film montre souvent une salle de la Cour d’assises très agitée (surtout des gauchistes, avec deux doigts sous le nez pour symboliser les Nazis mais aussi des policiers), avec un président qui ne menace jamais de l’évacuer.

A la fin du film, la dernière parole de Goldman aux jurés est la suivante : « J’espère ne pas être apparu devant vous comme démoniaque ou machiavélique, habile à tromper ou à dissimuler. Ou à avoir utilisé de manière intolérable le spectre d’une erreur judiciaire inspirée par le racisme. Pour le dire plus simplement, je ne voudrais pas qu’on dise de moi un jour que j’ai agi comme un Juif déclarant implicitement que ceux qui ne sont pas Juifs n’ont pas le droit de penser qu’un Juif est un tueur. Et s’ils le pensent, c’est qu’ils sont antisémites ». Phrase étonnante qui détonne avec la position qu’il a tenue tout au long du procès, se considérant comme Juif victime de l’histoire et de l’antisémitisme des policiers, de la justice. Cédric Kahn nous indiquera que ce propos n’a pas été prononcé au procès, mais plus tard, lors d’une interview.

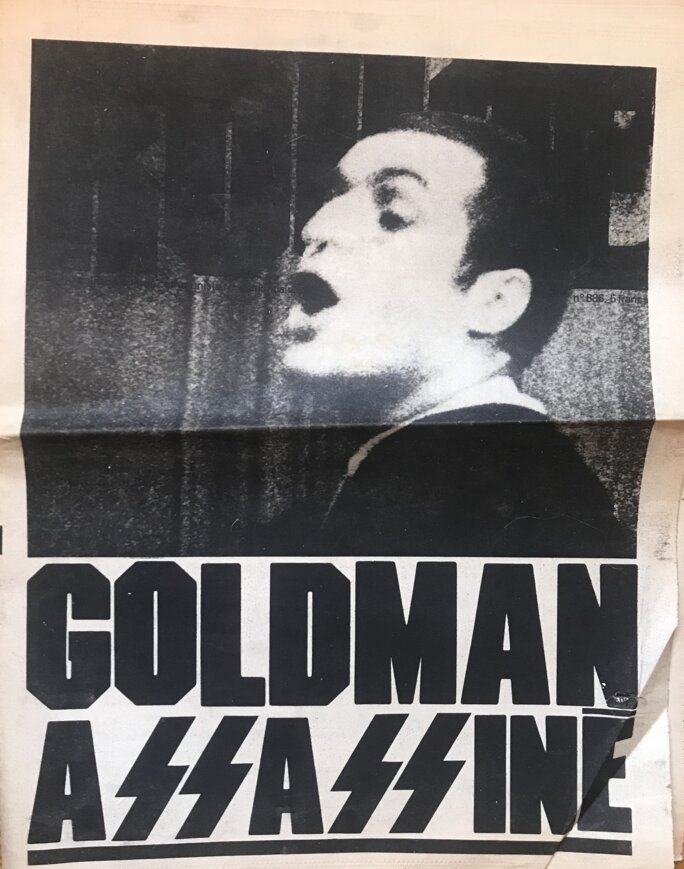

Le panneau final rappelle qu’on n’a jamais su qui avait tué les deux femmes, jamais une enquête n’a été relancée. Pierre Goldman a été tué par balles en plein jour, dans la rue, en 1979, il y a exactement 44 ans.

. film vu en avant-première le 18 septembre à Ciné 32 Auch (Gers).

Rencontre avec Cédric Kahn, le réalisateur : à Pessac, Unipop

Cédric Kahn éprouve l’envie de tourner un film sur Pierre Goldman depuis 15 ou 20 ans. Le projet a pris corps il y a deux ans, et donc sans lien avec l’actualité récente. Il précise toutefois qu’il était plus intéressé par sa personnalité que par son histoire. Pour prendre une certaine distance avec le personnage, malgré l’admiration qu’il a pour lui, il a préféré aborder le procès. Il avait même envisagé de couvrir les deux procès, un qui se termine mal pour l’accusé, l’autre tout au contraire : « cela aurait eu une valeur didactique, les mêmes éléments en justice pouvant aboutir à un jugement différent » (perpétuité et pourquoi pas peine de mort ou acquittement). Sauf que le producteur redoutait justement la répétition. Du coup, dans le film, le réquisitoire de l’avocat général c’est celui du premier procès, et des éléments connus bien plus tard ont été intégrés.

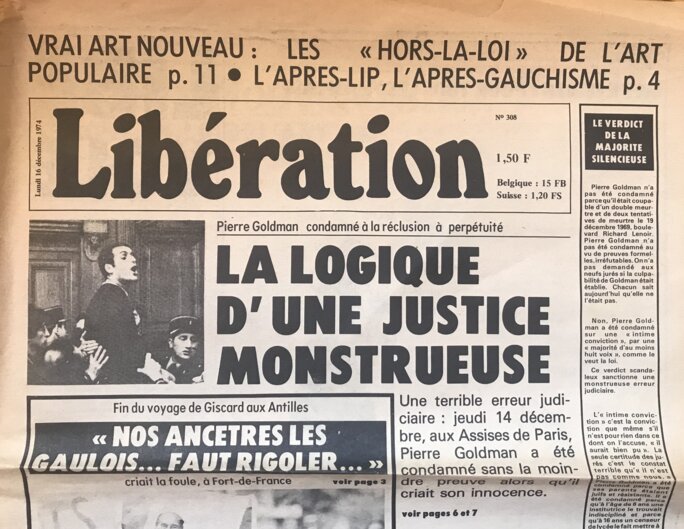

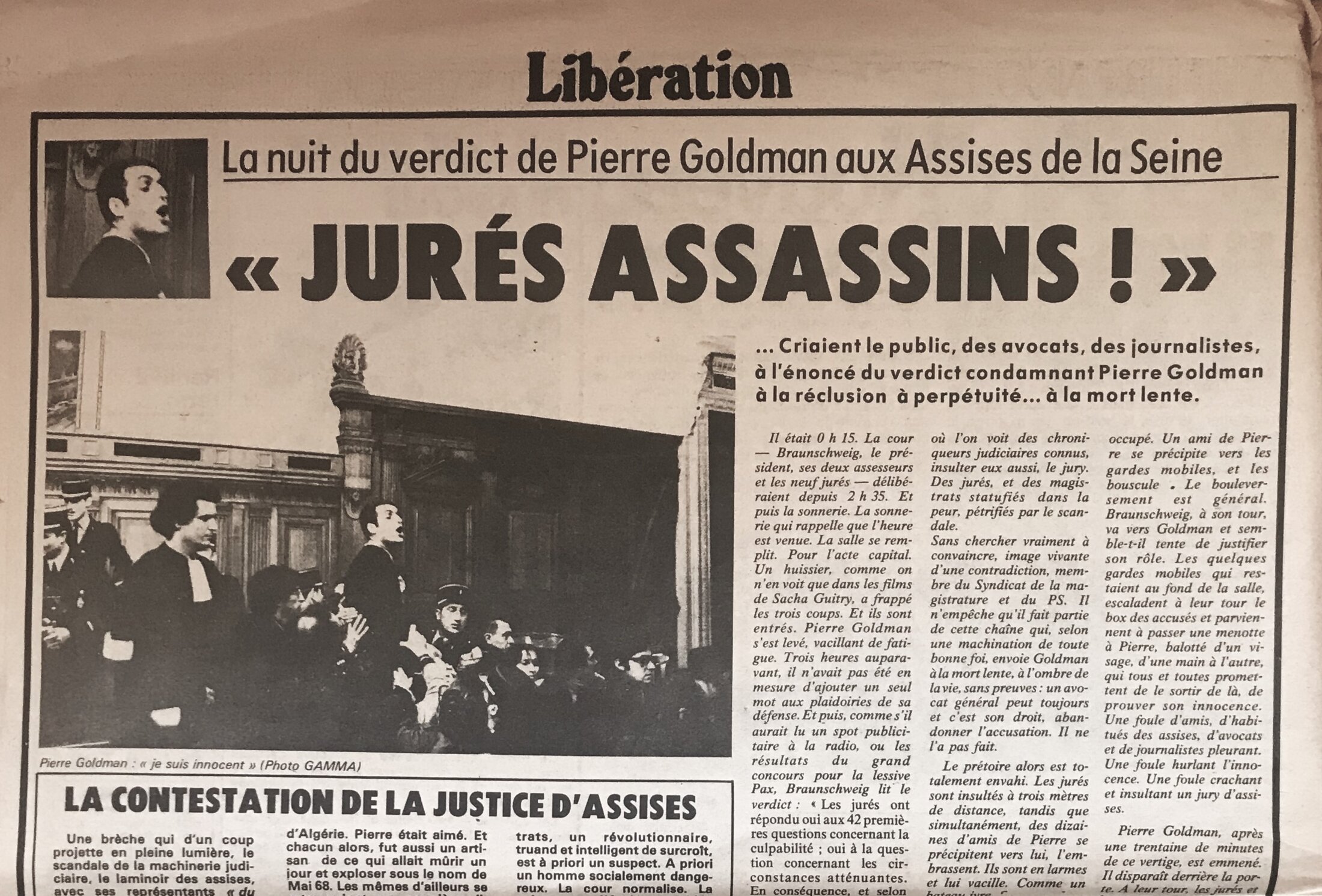

Pour le casting, il fallait trouver un acteur qui fasse voyou et intellectuel, et il fallait qu’on puisse penser qu’il pouvait bien être l’auteur des deux assassinats. Arieh était l’homme qu’il fallait. Pour ce qui est de Kiejman, l’acteur Arthur Hariri est remarquable (co-scénariste d’Anatomie d’une chute, film où il est aussi question de procès). Le réalisateur reconnait que le bazar qu’il y a dans la salle d’audience est un peu exagéré [lors du premier procès, je me souviens du chahut qui avait suivi l’énoncé de la condamnation : « Jurés assassins », et Libération avait défié l’interdiction en publiant une photo de l’audience].

Si le générique précise qu’il s’agit d’une fiction c’est parce que le scénario se permet une certaine liberté. Le procès a duré cinq jours, le film 1h50, il y a donc des témoins qui n’apparaissent pas, comme le directeur de la prison qui était venu apporter son soutien à Goldman, disant à la barre que les détenus l’appréciaient, ce à quoi, lui coupant la parole, Goldman avait asséné qu’on s’en foutait.

Cédric Kahn est très étonné qu’à l’époque, l’intelligentsia ait soutenu Goldman sans aucun soupçon quant à sa culpabilité. Poussé à dire ce qu’il pense lui-même quant à l’innocence de Goldman, il répond par le « bénéfice du doute », comme Georges Kiejman, l’avocat, qui n’a pas plaidé l’innocence : il a fragilisé les témoignages, il a montré qu’il n’y a pas de preuves matérielles, même si l’alibi de Goldman est très fragile. Il n’a pas nié avoir commis des braquages pour rembourser des dettes ou aider des amis, il a très bien pu y avoir des « dommages collatéraux ». D’ailleurs, « au procès il ne se justifie pas tellement sur ces braquages ».

Une question est posée sur l’impact possible du film Le Chagrin et la Pitié, portant sur la collaboration française, sorti en 1969. Cédric Kahn émet l’hypothèse que « la France s’est refusée à condamner un Juif qui était peut-être coupable » [ce qui est peu vraisemblable, car la question juive n’apparait vraiment dans le débat public dans l’Hexagone qu’à partir de la diffusion de la série américaine Holocauste dont la première séquence n’a été programmée sur Antenne 2 qu’en février 1979, soit bien après le procès, et peu avant l’assassinat de Goldman].

Il se dit que dans l’entourage de Valéry Giscard d’Estaing on s’employait à faire en sorte que le procès se termine bien (c’était le cas de Françoise Giroud qui était secrétaire d’État à la Condition féminine au moment du procès et peu après secrétaire d’État à la Culture).

Aucune enquête ultérieure n’a été lancée après ce verdict, preuve s’il en est que les autorités policières et peut-être judiciaires n’étaient pas convaincu de l’innocence de Goldman. Pour les familles des victimes, ce fut une deuxième mort, car plus personne ne s’intéressait à elles. De même, on n’a jamais su qui avait tué Goldman. J’interroge par Sms l’animateur qui est au cinéma de Pessac qui pose à Cédric Kahn ma question : comment se fait-il que la revendication de l’assassinat de Pierre Goldman par un éventuel groupuscule "Honneur de la Police" n’est pas citée dans le panneau final ? Cédric Kahn répond évasivement : de nombreuses pistes ont été envisagées sur les auteurs de cette exécution, qu’ils soient d’extrême droite ou d’extrême gauche, ou des voyous, dans le cadre d’un règlement de compte (en plein jour).

Agrandissement : Illustration 4

On notera que l’année précédente, l’assassinat d’Henri Curiel, militant anticolonialiste, avait été perpétré de la même façon, revendiqué par deux organisations d’extrême droite. Récemment (29 août), le journaliste d’investigation de Mediapart, Karl Laske, a apporté des précisions sur les hommes vraisemblablement impliqués dans ces exécutions : Assassinats d’Henri Curiel et de Pierre Goldman, les secrets d’un troisième homme. Cédric Kahn ne semble pas trop suivre cette piste. Il constate que Goldman a publié un livre après son acquittement qui racontait l’histoire d’un homme, un braqueur, qui lui ressemble et qui commet de multiples assassinats. Beaucoup de ses amis et soutiens se sont alors éloignés de lui, considérant ce livre (L’Ordinaire Mésaventure d’Archibald Rapoport) comme une provocation. Son témoin principal (alibi) n’a cessé de se contredire, avouant avoir menti puis confirmant ses dires.

Alors même qu’on peut se demander ce que savent les Français aujourd’hui de cette histoire lointaine, Cédric Kahn considère qu’il avait « mille bonnes ou mauvaises raisons de faire ce film qui convoque des événements de l’époque et de celle qui avait précédé (celle de la guerre). Une époque d’utopie ». Le scénario a été construit à partir d’un texte de 300 pages établi par Nathalie Hertzberg.

Le film se déroule sans musique, avec dominante de couleurs brunes, dans le but de le dépouiller de tout artifice, « on est toujours au raz de la parole », nous explique le réalisateur. Il a tourné en 4/3, dans un format INA, d’archives. Les figurants ne connaissaient pas le scénario et étaient libres de leurs réactions. Le film a été tourné dans l’ordre chronologique, une des figurantes pleurait à chaque prise de la même scène, les cadreurs surveillaient les visages.

Ironie de Cédric Kahn sur l’exaltation pour l’Amérique latine, Goldman évoluant entre la rhétorique et la réalité. Cette distance de Kahn s’appuie sur ce que donne à voir Goldman qui échoue comme révolutionnaire et comme braqueur mais aussi en faisant l’impasse sur le contexte de l’époque. La pression des USA, l’impérialisme des Américains, leurs interventions effectives dans les coups d’État sanglants qui s’égrenaient sur le continent sud-américain.

. l’intervention de Cédric Kahn, interviewé par François Aymé, et par les spectateurs de 36 salles de cinéma reliées en visio-conférence a eu lieu salle Jean-Eustache à Pessac (Gironde) dans le cadre de Unipop, le 18 septembre. Le film a fait l’ouverture de la Quinzaine de réalisateurs à Cannes.

Souvenirs obscurs d’un Juif polonais né en France

Pierre Goldman publie ce livre durant son incarcération, après sa première condamnation. Il parait aux éditions du Seuil en 1975, avant la décision de la Cour de cassation. Cet ouvrage a été à l’époque célébré comme une œuvre littéraire, qui pouvait avoir un impact sur les juges statuant sur le pourvoi puis ceux, éventuellement, de la cour d’assises en appel. Il comprend trois parties : la première décrit son histoire (Curriculum vitae), la seconde décortique l’Affaire Richard-Lenoir (le hold-up meurtrier et l’enquête policière), et le troisième le (premier) Procès qui le condamne à perpétuité.

Le livre s’ouvre sur la reproduction sur plusieurs pages de l’acte d’accusation. On pourrait croire qu’il va s’employer à se défendre, à ne rien laisser transparaître qui desserve sa cause. Il n’en est rien. Il revendique plusieurs attaques à main armée (et précise que cela était passible, au pire, de la peine de mort, même si le sang n’avait pas coulé). Par contre, il nie farouchement le hold-up meurtrier : il ne se contente pas de dire qu’il n’y a pas de preuves matérielles, il démonte point par point les accusations, relevant les innombrables incohérences des témoins (qui ont d’abord vu un « mulâtre » aux yeux exorbités et aux cheveux longs portant un imperméable en nylon) qui auraient dû suffire à l’acquitter en l’absence justement de preuves matérielles et compte tenu de la fragilité des témoignages. Et il démontre dans le détail les manipulations et machinations ourdies par les enquêteurs. On comprend qu’il était vraiment un coupable idéal : il pouvait avoir commis ces crimes, en conséquence tout sera fait pour que les témoignages concordent et s’accordent contre lui. Seules deux femmes ont été honnêtes dans leur déposition, il tient à le relever, comme il précise qu’il n’a pas récusé la seule femme du jury (bien qu’il l’a soupçonnée après coup d’avoir été favorable à son exécution capitale).

Agrandissement : Illustration 5

Dans le récit de sa vie, la mort est omniprésente. Il éprouve une fascination/répulsion, c’est son destin : « un deuil total coule dans mes veines ». Fils de Juifs résistants risquant sans cesse la mort, il se dit « né et mort le 22 juin 1944 ». Un substitut a écrit qu’il était « né sous l’Occupation des amours passagères d’un couple d’Israélites résistants » : cette phrase provoque sa colère, les amours de résistants, Juifs de surcroît, ne pouvaient qu’être « provisoires », tandis que « l’immense majorité des magistrats travaillaient alors dans la légalité antisémite ». Et de lancer à ce substitut : « qu’il sache que je l’outrage, que je l’offense, que je l’insulte à magistrat » ! Il répète que justice et police sont racistes, antisémites, pas seulement quelques-uns (« langage raciste des policiers ordinaires, fussent-ils syndiqués et républicains »). Quand il est arrêté, un policier lui dit « les Allemands ils auraient dû te foutre au four y a pas assez de youpins qui ont cramé pourriture de youde ».

Parce que sa mère rejoignait la Pologne communiste (et stalinienne), il a été récupéré par son père pas par amour mais pour ne pas voir son fils vivre dans un pays où des millions de Juifs avaient été exterminés. Il va vivre hanté par cette tragédie, considérant que la haine envers les Juifs est inscrite dans sa chair (ses grands-parents avaient été abattus par les Nazis). Il constate cette contradiction : athée et juif. Ni Français ni Polonais. Déchiré, il vit de nombreux moments de dépression, d’anéantissement, de vertige face à sa disparition inéluctable. Il n’a aucunement l’intention de réussir (ça le dégoûte), sa vie n’ayant aucun sens. Formé au karaté, il s’engage dans des services d’ordre qui font le coup de poing contre les fachos. Il évoque le drame du métro Charonne, il aimerait que les victimes soient vengées (étrangement, il ne fait qu'une courte allusion aux « policiers pogromistes des ratonnades d'octobre 1961»).

Il nous entraîne dans ses pérégrinations : sa vie sexuelle (et son assidue fréquentation des bordels parisiens ou exotiques), son amour viscéral pour les musiques des Caraïbes, ses tentatives pour rejoindre la guérilla latino-américaine (avec manifestement une attirance pour une implication réelle et pour la geste révolutionnaire, mais sans rien dire sur l’impérialisme américain). Il observe mai-68 avec amusement (des petits-bourgeois infantiles satisfaisant « leur désir d’histoire », révoltés « sous des formes ludiques et masturbatoires »). L’engagement révolutionnaire n’a de sens qu’en réponse à la faim et à la servitude et n’est pas un « développement de l’essence humaine » comme ont pu l’imaginer les étudiants révoltés. Israël ne l’intéresse pas : il ne veut pas le voir disparaitre mais se dit « trop juif pour, en un sol, [s]’enraciner ».

Agrandissement : Illustration 6

Quand il parvient à se faire embaucher sur un cargo, il pense qu’il ne reviendra jamais. Il est tout à son bonheur d’être dans ces contrées lointaines aux palmeraies et aux plages blanches : « un matin, il y eut une chaleur nouvelle, singulière, un nouveau ciel, et l’eau avait une autre couleur et l’air une saveur différente et le soleil n’était plus le même qui me jetait dans un bien-être inconnu mais où je reconnus mes rêves ». Il se sent philosophe et prêt « à mourir sans peine ». Il rejoint Cuba, puis le Mexique d’où il est expulsé et effectue un séjour en prison aux USA pour défaut de papiers qui donne lieu à des descriptions crues. Il regagne le vieux continent, plus tard il parvient à rejoindre le Venezuela, y reste quatorze mois dans une clandestinité complète. Apparemment c’est un échec, il rentre sans s’expliquer sur cette déconvenue, de même que, à plusieurs reprises dans son récit, il annonce qu’il ne donnera pas les raisons de ses choix. Il garde le contact en apprenant à parler créole. Il refuse le service militaire puisqu’il n’avait jamais été Français : « j’étais seulement un Juif exilé sans terre promise. Exilé indéfiniment, infiniment, définitivement ». Il séjourne à Berlin, sur chaque visage il cherche un regard nazi. Un Allemand se vante d’avoir été en France avec l’armée allemande mais n’avait commis aucune exaction. Commentaire de Goldman : « je commis le crime de ne pas le tuer ». Au détour d’une phrase, il dit que, gangster, il « ne craindrait pas le meurtre » (mais ailleurs, il dit qu’il n’a jamais vraiment été un gangster). Il confie à un ami qu’il a la sensation d’être maudit et qu’un jour il connaîtra l’échafaud. Il commet des hold-up, souvent aidé par des amis guadeloupéens, tient à préciser que jamais il n’aurait agressé une femme. Fréquemment, il livre des informations qui nous laissent entrevoir qu’il a un comportement suicidaire. Il reste secret sur un indicateur de la police X2 (« abruti et pratiquement analphabète »), qui l’a dénoncé, alors même que révéler son nom le disculperait, affirme-t-il mystérieusement. Mais il tient de son père (souvenirs de l’antisémitisme en Pologne) d’avoir la délation en horreur. Il est fort possible qu’il y ait une autre raison, en tout cas il est convaincu que s’il avait donné ce nom, les policiers n’auraient rien fait pour le retrouver, car tout l’échafaudage se serait écroulé.

L’Humanité reprend à son sujet des propos publiés par « une feuille fasciste », il engage une action en diffamation qu’il aurait gagnée. Dans son entourage, nombreux sont ceux qui le soupçonnent, que « la nature funèbre de [son] tourment, de [sa] solitude », bien connue, que son « désespoir solitaire », aient glacé en lui toute pitié. Auprès d’eux, il a toujours nié, même si le désir d’en être accusé l’a habité un temps, comme pour vivre une « épreuve expiatoire », qui le purifierait puisqu’il était innocent ! Il en vient également à se demander s’il n’aurait pas refoulé le fait d’avoir commis de tels meurtres.

Agrandissement : Illustration 7

Ce livre est étonnant car Goldman donne le sentiment qu’il s’agit d’un acte en défense, or à plusieurs reprises il a considéré qu’il n’avait pas à se justifier : « je suis innocent parce que je suis innocent ». Autre formule choc : « il me plaît d’être seulement coupable d’être innocent ». Il n’a pas tué : il l’a juré à son père, sur la mémoire d’un camarade résistant de ce dernier, assassiné, décapité par la Justice vichyste (le magistrat qui présida à cette infamie fut abattu à Lyon par une équipe FTP juifs déguisés en gestapistes, une opération « des plus sublimes de la Résistance »). Au rabbin de la prison, il jure devant le martyre du peuple juif qu’il est innocent.

Il publie quatre pages d’un texte d’une force certaine sur la prison, commençant par « est-ce qu’on peut dire » (« le silence », « les larmes lentes et secrètes après l’extinction des feux », « l’amitié des voyous »). Il a été apparemment un prisonnier modèle (il a passé un licence de philosophie, il a donné des cours aux autres prisonniers) puisqu’un directeur-adjoint viendra témoigner en sa faveur. Il aurait même calmé une émeute (rien mais il explique que cette révolte était manipulée par les gardiens qui cherchaient à faire avancer leurs revendications). Il ne parvient pas à lire Le Procès de Kafka, provoquant en lui « une intolérable angoisse ». Il ne craint pas la mort, c’est une fatalité (« mourir c’était simplement ne pas être né et n’avoir plus à naître », il tient simplement à ce qu’on reconnaisse qu’il n’a pas tué. La Justice ne pouvait le châtier : il était déjà puni, pas par ses crimes, par le fait de n’avoir pu venger les Juifs exterminés, « de n’avoir pas recherché Borman, pour le tuer ».

Il ressort de cet ouvrage apparemment sincère que Goldman ne se ménage pas. Certains éléments qu’il livre pouvaient le desservir pour un nouveau procès, mais ce qui le guide ce sont ces meurtres et tentatives à la pharmacie. Il commet un hold-up à main armée le lendemain de celui de la rue Richard-Lenoir, ce qu’il invoque comme un indice selon lequel il n’était pas coupable du premier, on voit mal l’auteur d’un hold-up raté et meurtrier recommencer le lendemain.

Agrandissement : Illustration 8

Le procureur, membre du Syndicat de la magistrature, requiert une peine qui ne soit pas inférieure à la détention à vie (ce qui incluait la peine de mort). Avant que la Cour ne se retire pour délibérer, il s'est tu alors qu'il aurait eu des choses à dire (comme tout ce qui est écrit dans le livre). Il est condamné à perpétuité. Il n’en veut pas plus que ça aux magistrats qui le condamnent, appréciant qu’ils n’aient pas porté de « coups bas », ce que le dossier permettait (on n’en saura pas plus). Le jugement était politique puisque seuls les crimes contre la sûreté de l’État peuvent conduire à la détention criminelle à vie. Seule la presse d’extrême droite salua le verdict (« enthousiasme fascisant »).

Il termine son livre par plusieurs pages d’analyse de ce qu’est la Justice française, d’essence bourgeoise, dont le caractère de classe est souvent dissimulé et qu’il faut savoir déceler. Les juges et jurés abandonnent nullement leurs préjugés quand ils se retirent pour délibérer.

Issu de l’extrême gauche, récusant être gauchiste, il a voulu faire en sorte que son procès ne serve pas de propagande contre l’extrême-gauche. Il n’est plus dans cette mouvance parce qu’il a posé des actes et ne s’est pas contenter de théoriser (sur la révolution, sur le sexe).

Goldman a pris la peine de coucher sur le papier sur 280 pages ses éléments d’explication, de façon brillante. Il est bien souvent convaincant. On peut se demander si la façon dont il décortique l’enquête et la procédure judiciaire ne fait pas l’objet d’études aujourd’hui dans les professions judiciaires (dont avocat), tellement c’est si minutieusement argumenté. Il peut paraître étrange qu’aujourd’hui encore on laisse planer le doute non seulement sur le meurtre des deux pharmaciennes mais aussi sur sa mort, abattu peut-être par la pègre. Certes, il a déçu avec ce roman ambigu publié en 1977, après sa libération, comme une sorte d’aveu de sa culpabilité, sauf qu’il s’agit d’un roman, écrit en prison, avant même son acquittement. Par contre, il a bien précisé que Souvenirs obscurs n’est pas un roman. Cette suspicion (coupable possible puisqu’il en était capable) rejoint totalement la démarche policière et judiciaire. Je ne lis nulle part que le hold-up de la rue Richard-Lenoir pouvait avoir été commis par des auteurs qui savaient que les soupçons se porteraient sur lui (car nombreux étaient ceux qui n'ignoraient en rien qu’il procédait à des vols à main armée) : il n’a rien dit à ce sujet, ce qui ne signifie pas qu’il l’excluait.

Une jeune femme, Antillaise, K., lui écrivit en prison : il l’avait rencontrée peu avant son arrestation. Ils dressent des plans sur la comète : il lui promet des enfants (« non pas des Juifs basanés au sang nègre, mais des nègres qui auraient du sang juif »). Après sa libération, en octobre 1976, ils vécurent en couple. Christiane Succab-Goldman (K.) était enceinte quand Goldman fut abattu dans la rue le 20 septembre 1979. Leur enfant, Manuel, est né quelques jours plus tard, le 26 septembre (Manuel est le rappeur Riski ou Metek). Les obsèques de Pierre Goldman ont eu lieu le lendemain, le 27 septembre, il y a exactement 44 ans, jour de la sortie du film (un hasard, nous dit-on).

Jean-Jacques Goldman n’a jamais réellement commenté l’histoire de son frère, sinon dans la chanson Puisque tu pars (1987).

Agrandissement : Illustration 9

Billet n° 757

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup