Agrandissement : Illustration 1

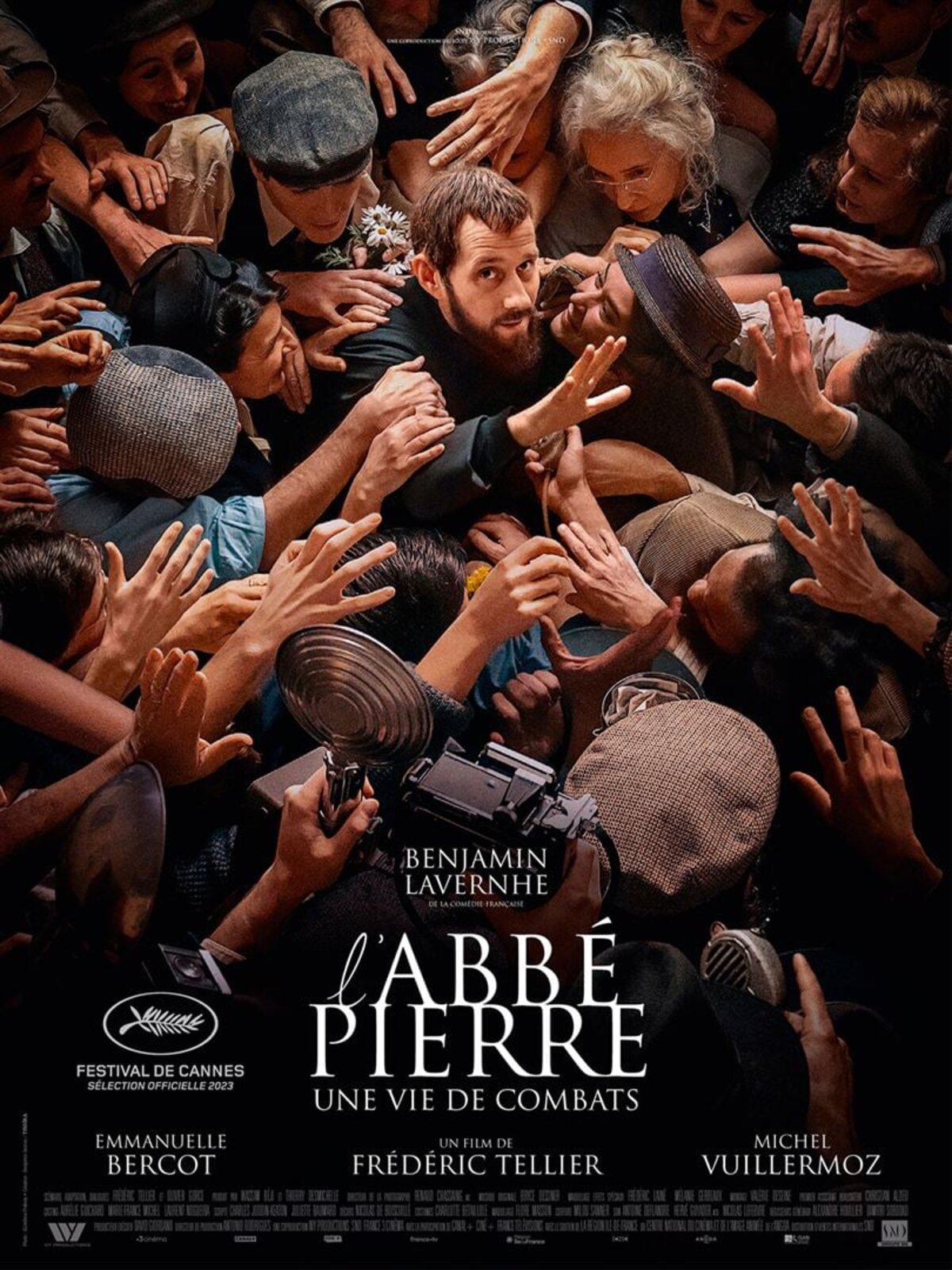

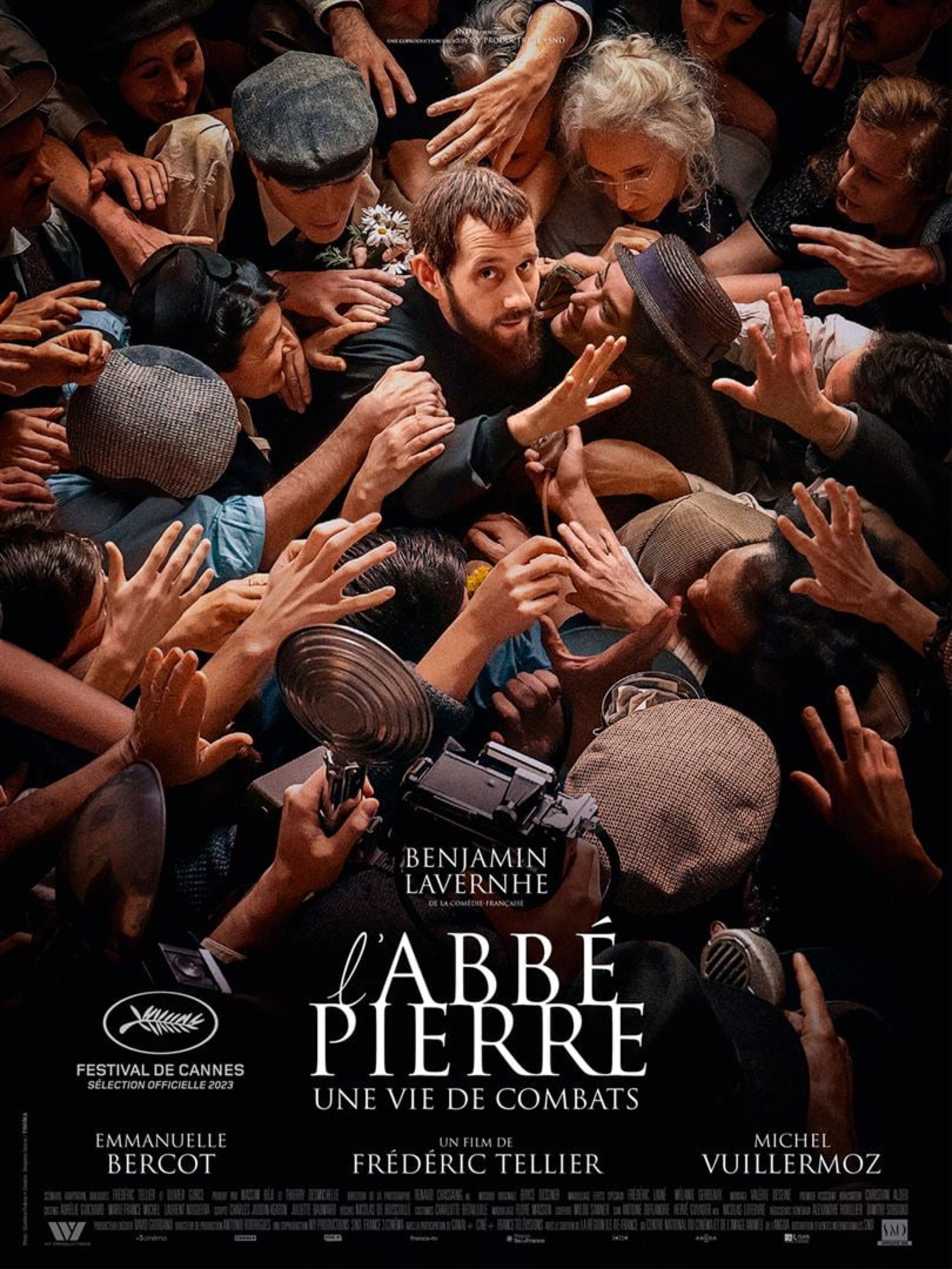

Il y a quelques années, un film sur l’Abbé Pierre a fait grand bruit : il s’intitulait L’Hiver 54, l’abbé Pierre et Lambert Wilson jouait le rôle principal. Vérification faite (et je sais que cela en surprendra plus d’un), ce film remonte à 1989 ! Est-ce que c’est la raison pour laquelle un nouveau biopic sort, comme si on avait oublié et qu’il fallait édifier les jeunes générations. Grosso modo, c’est la même histoire. Cette fois-ci, le parcours de l’abbé avant son appel célèbre est davantage décrit.

Le film débute et finit sur des images pieuses de l’abbé montant au ciel ! Flottant dans les limbes ou dans l’univers, il se demande s’il a bien agi, marmonnant qu’il a consacré sa vie à lutter contre la faim, le froid et la misère. Et la solitude. Marchant vouté, appuyé sur sa canne, en direction des étoiles, il s’interroge : « toute ma vie à aider les autres, est-ce que cela a suffi ? ».

Au commencement était Henri Grouès, né à Lyon. Après le cosmos, le film nous projette à Crest au couvent des Capucins. On est en 1937, Henri souffre le martyre : épuisé par le travail, gelé car sans chauffage. Le père prieur comprend que lorsqu’on est le fils du directeur des Fonderies du Rhône on n’est pas préparé pour mener cette vie spartiate. Il voulait être un saint mais il doit se ranger à l’évidence, il ne sera pas, en tout cas, capucin. Son grand ami François, dans l’armée, le taquine, lui reprochant de se prendre pour François d’Assise. Comme souvent dans le film, on saute d’une étape à l’autre sans trop savoir comment il y est arrivé. Ainsi, il fait son régiment, a charge de soldats, qui doivent lui venir en aide, car il est toujours de santé fragile, et fait des malaises.

Agrandissement : Illustration 2

Puis, vicaire à Grenoble, en 1942, il croise une religieuse, Lucie Coutaz, qui n’est pas bonne sœur, mais assistante sociale, selon certains textes (titre peut-être conféré du fait d’une activité sociale pendant la guerre, comme ce fut le cas de quelques femmes qui ont eu le droit de porter ce titre après-guerre). Elle lui fait des faux papiers au nom de l’abbé Pierre. On le retrouve alors, sans soutane, dans le maquis du Vercors, faisant le coup de feu avec l’occupant allemand. Il se confronte à la dure loi de la guerre : il a dû accepter qu’un traître soit exécuté (ce que ses biographies ne disent pas). Il apprend qu’à l’est, les Allemands gazent les habitants, exterminent les femmes et les enfants. Il n’est pas le seul abbé résistant, mais il y a aussi des curés bien collabos comme celui qui prêche en chaire, quelque peu caricatural, en faveur des « nos frères allemands », proclamant « travail, famille, patrie », pour qu’on comprenne bien. Ce que le film ne dit pas c’est que le Vatican attendra la fin de la guerre pour valider la présence de prêtres dans les maquis.

Lucie Coutaz (très belle interprétation d'Emmanuelle Bercot), qui avait été atteinte adolescente d’une tuberculose osseuse la contraignant à vivre sur une planche en bois, restera auprès de lui jusqu’à sa mort, avant lui : ils sont enterrés côte à côte. Ce compagnonnage, peu connu, a surpris des spectateurs. On nous avait prévenu qu’il avait eu auparavant une liaison éphémère mais avait décidé de renoncer à la tendresse d’une femme n’ignorant pas que ce serait pour lui toute sa vie une grande souffrance. Il vient en aide à des Juifs, cache des enfants, aident des familles à passer en Suisse.

Le film se veut didactique : des images d’époque nous montrent la libération des camps, les femmes tondues, De Gaulle sur les Champs-Élysées, la bombe atomique, les SDF sous les ponts… Et soudain, l’abbé est député (MRP, démocrate-chrétien, fidèle au général De Gaulle) : on ne sait pas pourquoi, comment a-t-il fait campagne, peu importe, il commence une vie publique où il interpelle ses collègues qui ne font rien face à la pauvreté. En désespoir de cause, il emménage dans une maison familiale abandonnée et recueille les premiers désœuvrés (dont un assassin). Il explique sa générosité par le fait que son père, bien qu’industriel, se rendait dans les bas-fonds de Lyon pour secourir les pauvres, les soigner et leur couper les cheveux. Quant à Lucie, elle a grandi à l’Assistance Publique. Ils décident tous deux qu’Emmaüs (lieu où en Palestine le Christ a rencontré après sa mort les apôtres qui n’ont pas su le reconnaître) sera consacré non pas aux bourgeois et aux intellos mais aux plus pauvres. Les premiers secourus sont un couple avec un bébé vivant dans les bois, deux de leurs enfants étant déjà morts.

Il bataille au sein d’une communauté naissante constituée de « paumés », de « racaille » (défendant un ancien collabo rejeté par les autres) et avec les autorités (le préfet) comme il saura si bien le faire plus tard. Un journaliste écrit : « L’abbé Pierre, la voix des sans voix ». Il lui faut de l’argent : on le voit mendier dans les rues, alors qu’il a interdit aux compagnons de demander l’aumône. Il a des moments de doutes, il se disqualifie, se traite de petit-bourgeois, prêt à tout abandonner et c’est Georges (Michel Vuillermoz) que l’abbé avait secouru alors qu’il avait perdu toutes raisons de vivre qui trouve la solution : « c’est à nous de nous aider maintenant…, on va trier les poubelles ». Et c’est le début de l’histoire des Chiffonniers d’Emmaüs (qui est une organisation laïque de lutte contre l’exclusion).

Hiver 54 : les températures descendent au plus bas. Nombreux miséreux dorment dans la rue ou dans des baraquements non chauffés. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, un bébé de trois mois meurt de froid : ses parents, un jeune couple, vivaient dans un vieux bus en attendant qu’une maison soit construite pour eux. L’abbé interpelle le ministre du Logement par courrier en lui disant que l’enfant est mort pendant que lui, ministre, refusait la création des cités d’urgence. Il l’invite à l’enterrement. Dans le film, l’abbé déboule dans les bureaux du ministre. Au cours d’une belle scène, il l’engueule ainsi que ses collaborateurs, qui restent coi. Contre toute attente, le ministre vient aux obsèques. L’abbé espérait sans doute que le ministre soit touché et craque (dans la vraie vie, il lui a écrit : « on aimerait tellement mieux vous aimer que d’être obligé de lutter contre la tentation de vous maudire »). D’ailleurs, un ami en haut lieu (car il a pas mal d’amis bien placés, comme Léo Hamon, Robert Buron) l’a prévenu que le ministre viendrait : celui-ci suit à pied le corbillard des indigents sur deux kilomètres, tandis que sa voiture à cocarde roule lentement, loin derrière.

Rien n’est réglé : le 31 janvier, moins 25° dans certaines contrées, moins 13° à Paris mais le ressenti est de -25 à -40° (selon les archives de la Météo). Une femme de 66 ans, délogée de sa mansarde par un huissier pour une dette de loyer, meurt de froid sur le trottoir du boulevard Sébastopol avec, dans sa main, l’arrêté d’expulsion. Les amis de l’abbé tentent d’obtenir de Paris Inter (le France Inter de l’époque) de consacrer un temps d’antenne sur ce drame, le rédacteur en chef tergiverse puis finit par accepter de lire lui-même le texte de l’abbé Pierre, mais ce n’est pas suffisant : Radio Luxembourg aurait davantage d’impact. L’abbé est connu de cette station car il a gagné en 1952 le jeu Quitte ou double (246 000 francs pour son mouvement Emmaüs).

Agrandissement : Illustration 4

Dans le film, l’acteur interprète avec force, les yeux fermés, quasi mystique, le texte authentique de l’abbé, on croit entendre l’abbé Pierre. « Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d’un presque nu ». Il indique où il faut porter les couvertures, de la soupe et… de la paille. Le Centre fraternel de dépannage est facilement reconnaissable : un calicot proclame « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t’aime ». Comme toujours, son propos est empreint d’humanisme, de charité (chrétienne) mais n’est pas prosélyte. Il ajoute : « aimons-nous assez tout de suite pour faire cela ». Le succès est immédiat : c’est photogénique, des bourgeois arrivent en costume de soirée pour donner toutes sortes d’objets. L’hôtel de luxe Rochester sert de dépôt. Charlie Chaplin, qui enfant a connu les bas-fonds, verse une grosse somme en précisant : « je ne la donne pas, je la rends ». Et le gouvernement débloque dix milliards de francs (15 millions d’euros). C’est exceptionnel car l’abbé Pierre, selon ses grands principes, refusera pour ses structures toute subvention provenant des préfectures ou des mairies. Il considère que tout l’argent reçu doit être dépensé, acheter des terrains et construire des maisons (n’oubliant pas qu’on l’appelait "Castor méditatif" chez les Scouts), au grand dam des financiers qui tentent de l’aider. Il construit ainsi une première cité d’urgence (150 logements).

Malade, dépressif, il prend des amphétamines et séjourne 18 mois dans une clinique, interné contre son gré nous dit-on. Ensuite, Emmaüs lui échappe, il parcourt le monde pour porter la bonne parole et c’est ainsi qu’il est victime d’un naufrage en 1963 (peu de survivants, mais il en réchappe). Interrogé pour savoir ce qu’il pense de centres Emmaüs qui basculeraient à l’extrême gauche, il répond que le scandale c’est de ne rien faire contre la pauvreté. Il dit préférer la non-violence, mais préfère la violence à la lâcheté. Les années passent, il a longtemps disparu du paysage public : des gestionnaires l’auraient écarté nous dit le film, sans que soient livrées les raisons profondes de cette disgrâce. On l’entend encore dire (dans le film) qu’il faut accueillir les migrants : on est allé chez eux pendant des décennies et on ne pourrait pas les accueillir, s’exclame-t-il. Quant à Jean-Marie Le Pen, il se vante de lui avoir dit « ta gueule », ajoutant : « je n’ai pas de temps à perdre avec la haine et la bêtise ». Comme le scénariste ne veut rien (ou presque) oublier, alors on est informé du soutien de l’abbé à son ami Roger Garaudy, ancien responsable du PC, ayant viré antisémite, sans avoir lu son livre. Le vieil homme s’entête, considère que « le débat (sur le génocide juif) n’est pas clos ». Ce dérapage entache considérablement son parcours, alors qu’il avait sauvé des Juifs pendant la guerre, qu’il avait prôné l’indépendance de la Tunisie et de l’Algérie. Je me souviens de ses combats dans les années 1980 : tacticien, quand il s’agissait de protester sur le mal-logement dans la capitale, il savait attaquer de front Jean Tibéri, premier adjoint du maire de Paris, mais se gardait bien d’affronter directement Jacques Chirac.

Agrandissement : Illustration 5

Son ami François, mort à la guerre, lui murmure à travers les âges, tenant à le rassurer : « tu n’as pas changé l’homme, tu n’as pas fait son bonheur, tu ne l’as pas rendu heureux, tu as fait beaucoup mieux, tu l’as aimé tel qu’il est, avec ses failles, ses tourments, ses fragilités, ses imperfections, le meilleur qu’il porte en lui, que nous portons tous en nous ». Cela se voudrait une sorte de conclusion du film qui a tenté de nous présenter un saint homme qui avait pour devise « servir avant soi qui est moins heureux que soi ». Irremplaçable. L’abbé Pierre était revenu, avec Coluche, au-devant de la scène mais le film n’en dit rien, il se contente avec des panneaux de fin de montrer l’impact de la Fondation Abbé-Pierre aujourd’hui. Il importait que l’on puisse oublier l’acteur Benjamin Levernhe et ne voir que l’abbé, devenu très vieux, à force de maquillage et peut-être d’effets numériques. A mon sens, il est exagéré de transformer un acteur de 39 ans en personnage de 95 ans. Pour faire plus vrai, ça sonne plus faux. Un deuxième acteur âgé aurait pu faire l’affaire (1). Ce qui importe n’est pas la performance mais bien le parcours d’un homme. Le scénario n’évite pas la dérive classique : dérouler une hagiographie qui s’explique certainement par la personnalité du personnage mais qui répond aussi au culte souvent entretenu envers une personne remarquable, alors même que son œuvre est le résultat d’une action collective ayant l’inconvénient d’être moins photogénique.

(1) Dans le biopic Simone, sur Simone Veil, Rebecca Marder joue très bien Simone jeune, mais Elsa Zylberstein en fait trop pour incarner Madame Veil âgée.

. Film vu le jour de sa sortie en salle à Ciné 32 à Auch le 8 novembre, en présence d’Emmaüs Gers, suivie d'un débat avec Annick Berthier, vice-présidente d'Emmaüs France. Je reviendrai dans un article ultérieur sur Emmaüs.

Billet n° 769

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup