[Le texte qui suit date de 1983, paru dans le n° de L’Estocade de septembre-octobre]

La réalité d’aujourd’hui [en 1983]

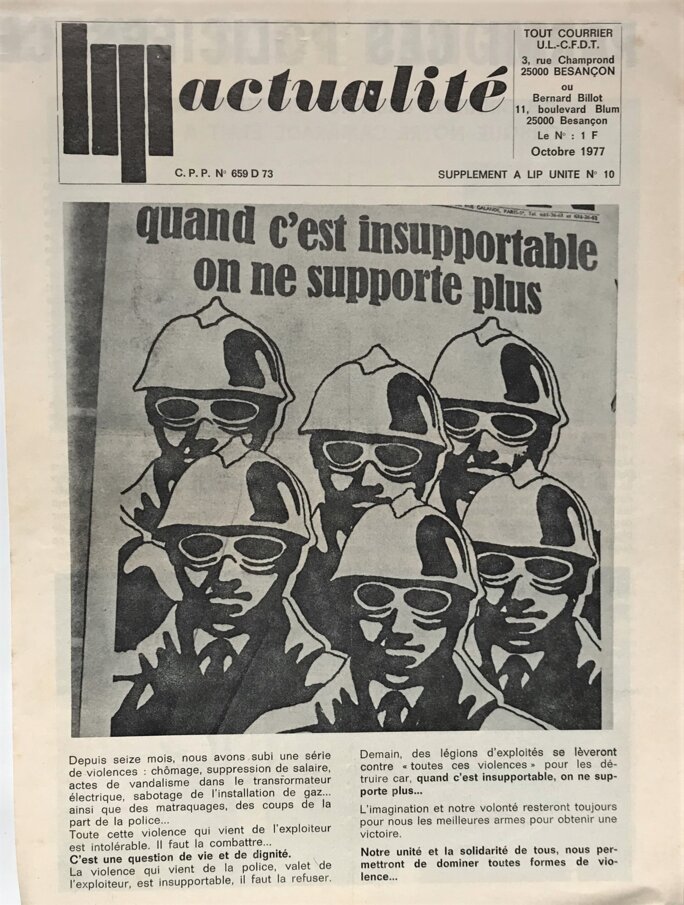

En 1976, les pouvoirs publics font tout pour éviter une réédition des événements de 1973 et choisissent le pourrissement. Les médias boudent Lip. D'ailleurs désormais d'autres ont choisi des actions spectaculaires en s'inspirant des Lip et le redémarrage de leurs productions est banalisé.

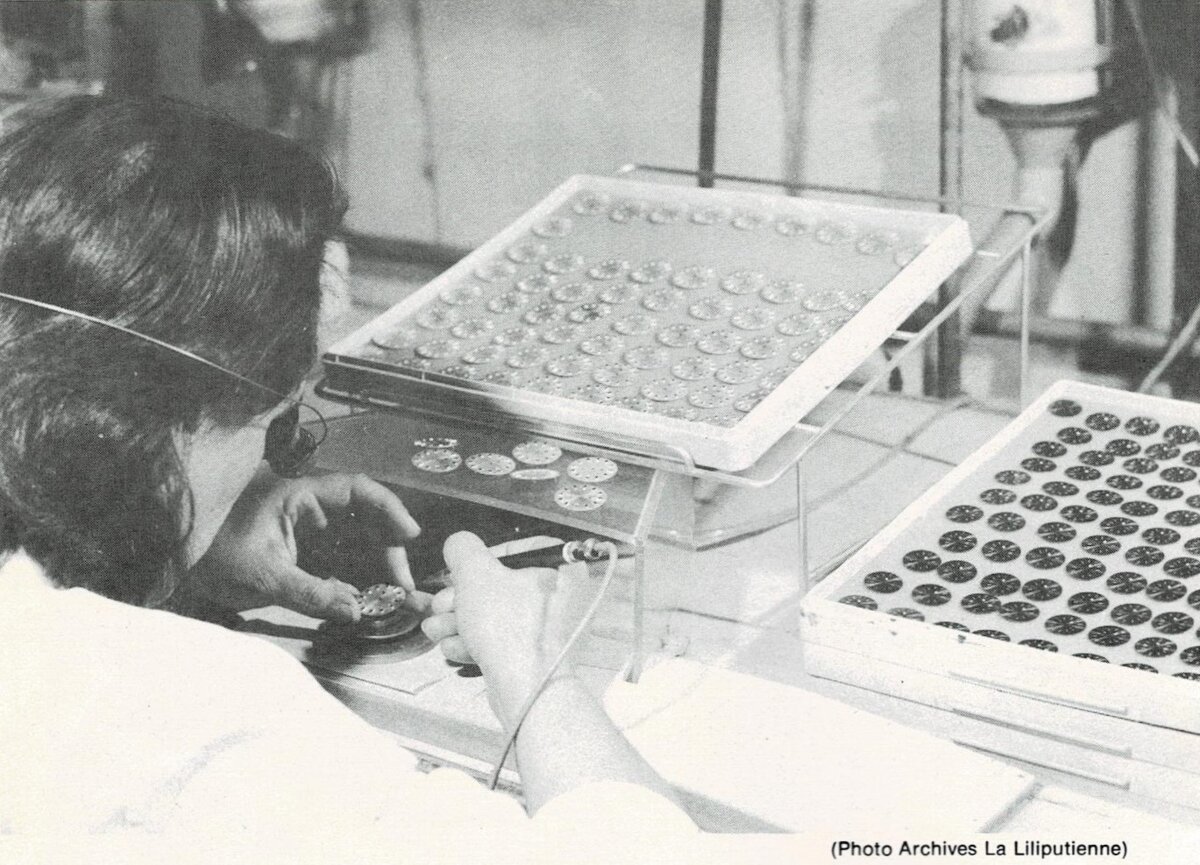

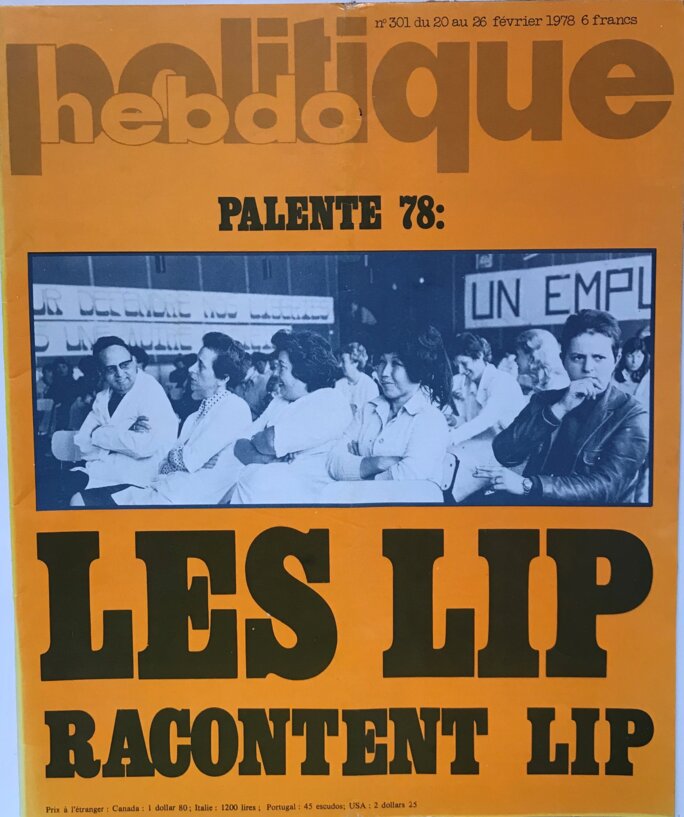

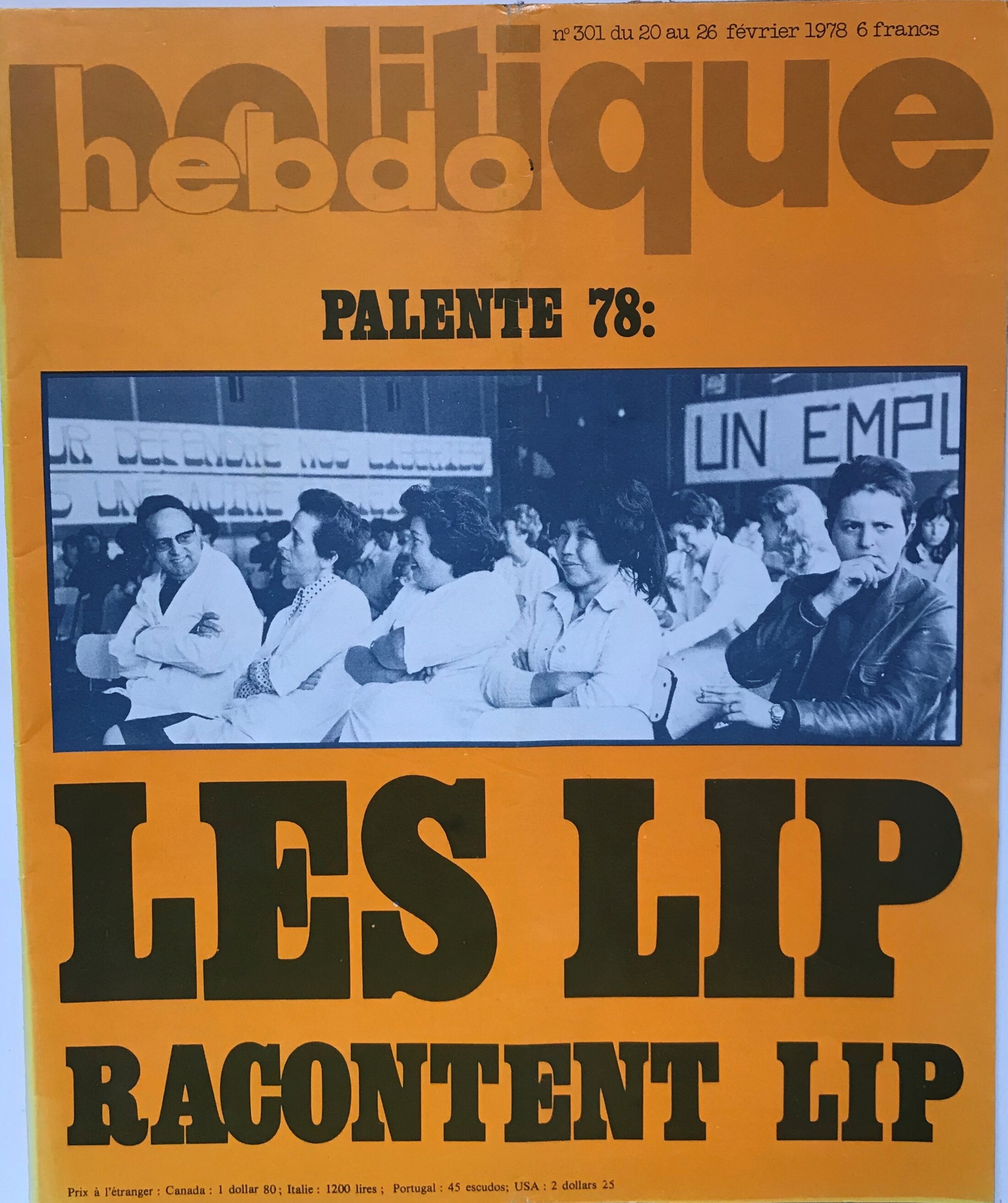

Agrandissement : Illustration 1

Conscients qu'il leur faudra eux-mêmes trouver une solution sans plus attendre qu'une société, qu'un patron s'intéressent à eux, ils décident, lors d'une assemblée générale le 4 novembre 1977, de créer une coopérative ouvrière de production : "Les industries de Palente", c'est à dire L.I.P. L'échec de la gauche en 1978 porte un coup très dur au moral des Lip : ils décident d'embaucher symboliquement 13 personnes et d'établir un plan crédible selon trois axes (horlogerie, mécanique et transfert de technologie). Le patronat horloger comtois, qui n'a pas digéré la Commune de Palente est opposé à tout plan de relance. Le syndic Jacquot chargé de liquider les biens de Lip fait tout pour empêcher la coopérative de racheter les terrains et les locaux. Pourtant la municipalité socialiste de Besançon s'est portée acquéreur au profit de Lip.

En fait, au sein du patronat et des pouvoirs publics, deux courants divergent : l'un veut briser les reins aux Lip, l'autre est prêt à des concessions à condition que les Lip ne puissent crier victoire.

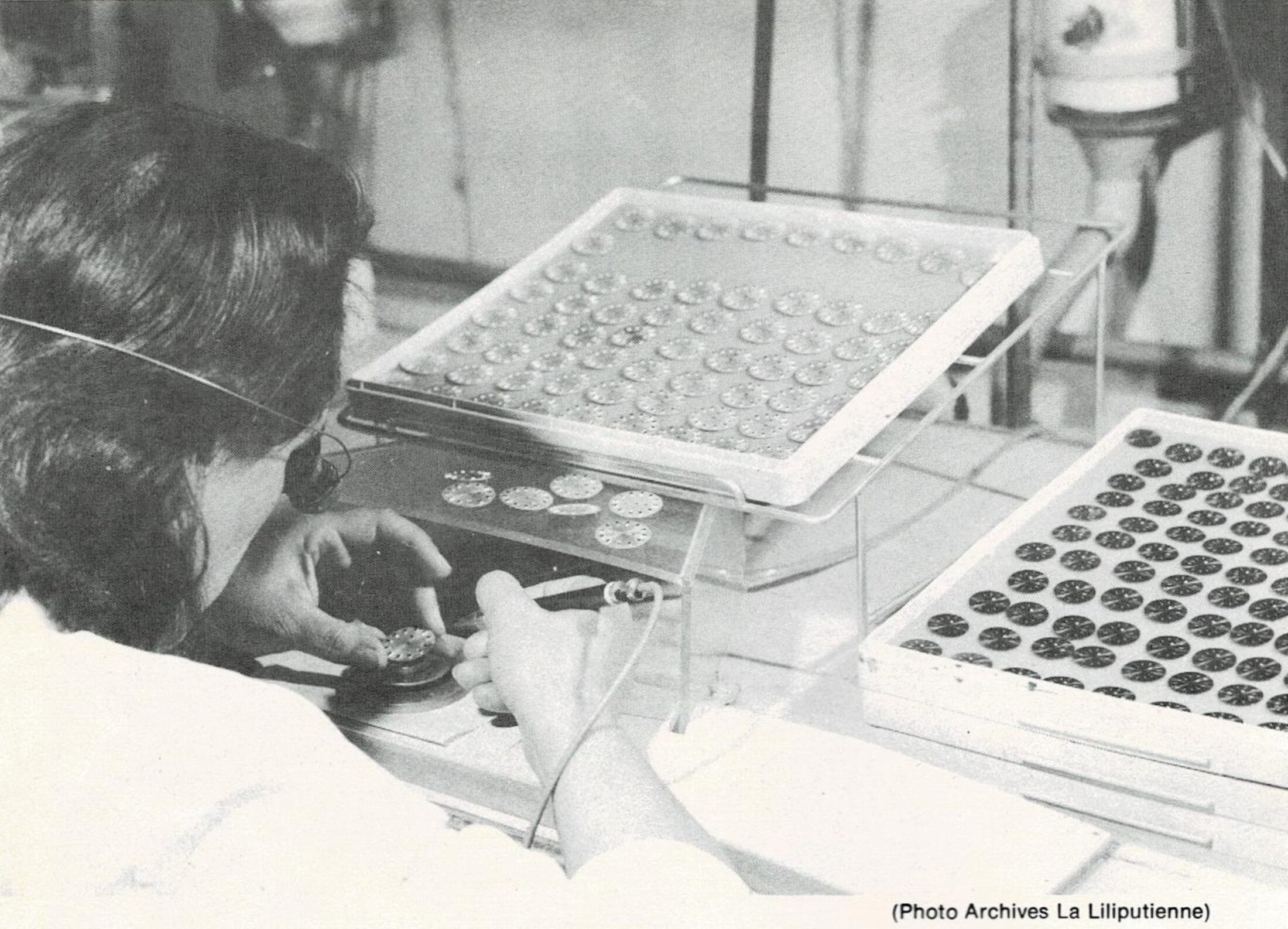

Agrandissement : Illustration 2

Ainsi le projet de la coopérative prévoit la création de 650 emplois (ce qui correspond à un chiffre supérieur au nombre des Lip restant alors sur le terrain, 550 au printemps 1978, les autres ayant cherché "fortune" ailleurs).

Pour donner des gages aux autorités, la coopérative embauche un directeur général, Libéro Penna, payé 20.000 F. par mois. Cela ne suffit pas aux pouvoirs publics qui exigent de quitter Palente (mesure mesquine destinée à punir les Lip : aujourd'hui [en 1983] les locaux de Palente sont inhabités, envahis par la végétation), et n'acceptent que 170 emplois. Alors seulement, en plus des crédits accordés par différentes mutuelles, l'État acceptera son aide financière.

La déchirure

Le 3 octobre 1979, lors d'une assemblée générale, ce dernier projet est approuvé par 197 voix contre 121 : c'est "la déchirure" pour reprendre un titre de Libération de l'époque. François Laurent et Jacky Burtz, actuels délégués CFDT, se sont opposés à ce projet parce que, nous disent-ils, « nous n'avions aucune garantie sur les 170 embauches. Lors d'une entrevue en Préfecture, le Préfet a d'ailleurs dit à Piaget : nous n'avons convenu que 80 emplois. Ainsi Piaget a milité pour cette solution en trompant le personnel. Il a incité des gens à partir ».

Les autres estimaient qu'il n'y avait plus d'autres solutions, qu'il n'était plus possible de jouer les jusqu'au-boutistes. C'est à partir de là que la communauté Lip a éclaté. L'euphorie de l'année 73, la fête, étaient loin derrière. Aujourd'hui, pour la première fois, une assemblée générale votait des licenciements. Selon Fatima Demougeot, de CAP [Commissions Artisanales de Palente], cette décision a été vécue comme « une violence énorme et comme une fatalité » : c'était tout le contraire de la lutte où il n'y avait eu ni sélection, ni fatalité.

La coopérative embauche 90 personnes pour arriver à l'heure actuelle à 154. D'autres coopératives sont créées, dans le prolongement des commissions mises en place au cours de la lutte. Elles embauchent des personnels non recasés à L.I.P. : en principe c'est provisoirement en attendant que L.I.P. puisse reprendre tout le monde. En fait, les coopératives subsisteront : CAP (artisanat), la Lilliputienne (imprimerie), le restaurant, la SCEIP (conseil aux entreprises), le CLEF (tourisme social).

Libero Penna, le directeur, fait une gestion bon enfant que tout le monde critique aujourd'hui qu'il est parti en pré-retraite. Roland Vittot a demandé son départ dès le début, en vain : « Le directeur a cassé était le réseau de vente au lieu de le fortifier, nous dit-il. Il n'était ni meneur d'hommes ni gestionnaire ». Et selon François Laurent, Piaget était l'éminence grise de Penna qui ne faisait rien sans consulter l'ex-leader. Piaget aurait en ce sens une lourde responsabilité sur ces trois années perdues.

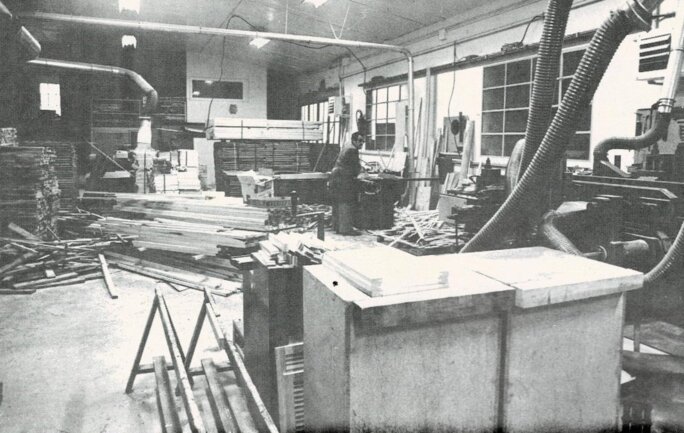

Agrandissement : Illustration 3

Janvier 1983, un nouveau directeur est arrivé, Maurice Chaniot dont les pouvoirs sont plus étendus que ceux de Penna. Ingénieur, 47 ans, le nouveau PDG qui a une expérience diversifiée, s'intéresse beaucoup aux problèmes des conditions de travail et croit à l'avenir des coopératives. « Beaucoup d'entreprises meurent, nous dit-il. La régénérescence de l'économie passera par la création d'entreprise : le système coopératif peut fortement le favoriser, même si la vie des entreprises doit être courte ». Pour lui la participation des travailleurs est non seulement un objectif social mais aussi économique : cela doit améliorer la production. Comment a-t-il trouvé les Lip ? « Je les croyais intelligents, imaginatifs, chaleureux et gais. Je croyais que Lip avait été une fête. J'ai tout trouvé sauf la gaieté. Comme ils n'étaient plus gais, ils n'étaient plus imaginatifs ».

Cette réflexion que Maurice Chaniot nous a confiée n'a rien de polémique. Elle illustre un constat que tout observateur peut faire. Malgré toutes les idées que Lip a brassées, rien n'a changé quant aux conditions de travail, quant à la parcellisation des tâches. Les Lip ont été plus originaux dans la lutte que dans la gestion quotidienne.

Le rêve et la réalité

Leur unité s'était brisée quand il avait fallu choisir de licencier. La désunion a subsisté. Lip est divisé. Les uns estiment que la vraie révolution se fait au quotidien, qu'il ne faut plus rêver aux actions d'éclats de 1973. Dominique Bondu, sociologue, président du CLEF, nous dit : « La fête c'est l'illusion du groupe facile. Il ne faut pas nier la fête : c'est le moment où les masques tombent, ainsi que les préjugés. On se découvre. C'est l'instant fondateur, révélateur de la réalité communautaire. Mais il trimballe des illusions : que la vie quotidienne sera une fête. C'est faux. Il ne faut pas se brûler en deux jours. Il faut être capable de construire dans la durée ».

« C'est le passage des maquisards à la Libération, ajoute Jean Raguenès. Il nous faut construire. C'est plus difficile mais c'est un point de passage décisif dans toutes les sociétés. Le rêve de 73 se réalise aujourd'hui, dans le concret, dans la réalité. Il faut mettre dans la durée ce qui existait dans la fête. C'est la semaine par rapport au dimanche. Nous avons des résultats positifs : des emplois, des coopératives. Mais les années d'assistanat (car il y a jamais eu plus d'une centaine de personnes actives) ont fait qu'aujourd'hui des gens préfèrent un patron pour n'avoir pas tout à assumer. C'est vrai aussi que ceux qui ont pris du pouvoir ne savent plus prendre les moyens de la participation. Les coopératives autres que L.I.P. ont mieux réussi car elles ont su embaucher des gens extérieurs ce qui a été un apport de sang neuf ».

A ce discours Fatima Demougeot qui travaille dans la même coopérative que Jean Raguénès, répond que c'est avoir beaucoup de mépris pour les travailleurs que de parler d'assistanat. « C'est vrai que des gens sont restés dans le conflit juste pour la paye que les ventes sauvages permettaient mais c'est trop facile de mettre la faute sur les autres. Beaucoup ont été à la pointe du combat, discrètement sans être des leaders : ils se sont retrouvés OS, sans que rien ne change quant aux rapports hiérarchiques. C'est en particulier le destin des femmes. Il y a de quoi être amers ». Et ce propos nous a été confirmé par d'autres. Denise nous a dit que « certains leaders se sont retrouvés chefs et manquent de tacts, sont très exigeants. Les femmes n'ont pas de postes de responsabilité : pourtant elles ont tenu un grand rôle dans la lutte ». Un homme nous a donné l'explication suivante : « dès avant le conflit, les femmes étaient OS et les hommes, pour la plupart , ouvriers qualifiés. Cette répartition des tâches s'est retrouvée dans la lutte ».

La nostalgie n’est plus ce qu’elle était

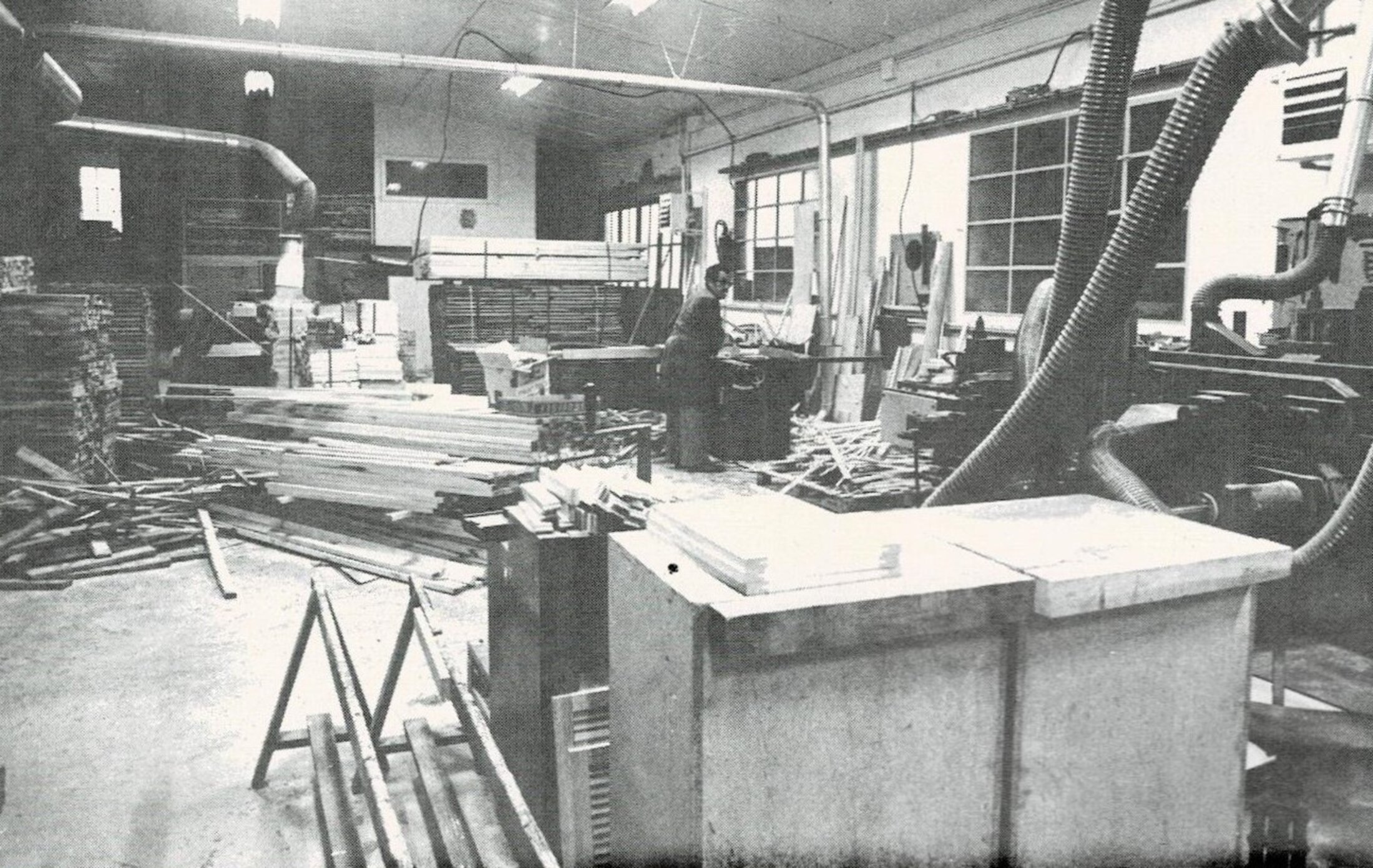

Agrandissement : Illustration 4

Rolland Vittot, dirigeant historique, travaillant actuellement à l'atelier de L.I.P. parait mal supporter cette déchirure des Lip. Il a été de tous les combats, compagnon de Piaget. II se veut optimiste, voudrait absoudre et comprendre tout le monde. Il se veut réaliste, tenir compte des réalités économiques mais la nostalgie de la communauté perce dans ses propos lorsqu'il estime par exemple que dans une vraie coopérative il ne devrait pas y avoir de syndicat. Et pourtant il reconnaît que le syndicat CFDT de l'usine, tant décrié par Jean Raguénès, Charles Piaget et les responsables bisontins de la CFDT (qui l'accusent de poser des revendications de type classique) a soulevé des questions justes. D'ailleurs, actuellement, la CFDT fait des propositions intéressantes au cours des négociations sur les classifications.

Marc Gehin, responsable de l'imprimerie La Lilliputienne, constate que les coopératives auraient pu innover en ce qui concerne la hiérarchie, les conditions de travail. Mais certains ont fait passer l'économique avant le social alors qu'il aurait fallu mener les deux de front : « Les lamentations ne servent à rien. Dire que les gens ne sont pas motivés ça ne suffit pas. Il faut les mettre en condition de prendre leurs responsabilités ».

Ainsi les Lip font le dur apprentissage de la construction d'entreprises à partir d'une situation de crise, dans un environnement économique impitoyable, à une époque de repli individualiste où chacun, fatigué de se battre pour des lendemains qui tardent à chanter, tente de bâtir son propre petit bonheur. Et puis les années passent, des sympathies se sont renforcées, tandis que des inimitiés se sont exacerbées. François Laurent excédé par les propos que Jean Raguénès tient à la presse ainsi que dans LIP-Unité nous a confié que la section CFDT envisageait même de publier à ses frais un communiqué dans Le Monde pour mettre les choses au point. La revue LIP-Unité, dont le siège est à la CFDT de Besançon, est dirigée par Jean Raguénès qui selon F. Laurent n'est même pas membre de cette organisation syndicale. Or lui F. Laurent, délégué CFDT, n'a même pas le droit de s'exprimer dans LIP-Unité qui développe pourtant une réflexion sur l'histoire des Lip. Une réflexion intéressante qui malheureusement n'a pas encore donné la parole aux femmes alors qu'elles ont des choses à dire.

Agrandissement : Illustration 5

Tout fonctionne comme si les arguments s'étaient figés, chaque clan prêtant les pires intentions au clan opposé. C'est vrai qu'autour de Jean Raguénès, qui fit partie avec Maurice Clavel d'un groupe qu'on appelait "mao-christique", on développe un discours philosophique que d'aucuns trouvent un peu hermétique et qu'autour de François Laurent on prononce des condamnations à l'emporte-pièces. Mais tous souhaitent avancer, les moyens divergent. Comme on est toujours le réformiste d'un autre, les délégués CFDT tant accusés d'irréalisme se font reprocher aujourd'hui par des travailleurs de la "base" les négociations en cours sur les classifications. Dur, dur ! La CFDT qui fut le fer de lance de cette épopée ne compte plus qu'une vingtaine d'adhérents à L.I.P.

Merci patron

A l'époque héroïque, un leader, une solidarité interne et externe (les réseaux CFDT ont joué un rôle essentiel dans cette lutte) avaient pu constituer un ferment pour la communauté. Puis les événements ont déboulonné le leader, brisé cette solidarité et la communauté a perdu son âme.

Paradoxalement, aujourd'hui c'est dans le PDG de L.I.P. Maurice Chaniot, venu d'ailleurs, que la quasi-la totalité de nos interlocuteurs mettent leur confiance. Ils espèrent en lui, en sa capacité d'être à la foi un patron et un rassembleur. En juillet, on apprenait que la Société de Développement de l'Horlogerie (SDH), qui avait tant haï les Lip, entrait dans le capital de la coopérative L.I.P., à la condition que le PDG ait les pleins pouvoirs. On peut considérer cette décision comme un premier pas vers la normalisation, une coopérative n'étant plus tout à fait une coopérative si une société anonyme y participe, même de façon minoritaire. On peut y voir la fin du grand rêve, dix ans après, presque jour pour jour, le soulèvement de Palente. On peut imaginer aussi que l'assainissement financier et une gestion plus rigoureuse faciliteront une plus grande cohésion. Non pour que Lip soit un modèle mais pour les Lip eux-mêmes, pour qu'ils retrouvent l'unité en acceptant un vrai débat sur leurs divergences. Tout est encore possible. Quelques signes encourageants : c'est la section CFDT, malgré les tensions, qui a organisé le pot d'amitié lors du départ de Piaget en retraite et pour la première fois depuis très longtemps, toutes les coopératives se sont rencontrées récemment.

Dans tous les cas, « rien ne sera plus jamais comme avant » ne résonnera plus désormais comme le chant d'une victoire mais comme la dure leçon d'une expérience difficile.

[YF, L’Estocade, octobre-novembre 1983]

***

"Créer nos emplois par nous-mêmes"

Dominique Bondu, docteur en philosophie sociale, ancien établi à Lip, ancien professeur d’université, ancien directeur de la Maison du Banquet de Lagrasse (Aude), responsable aujourd’hui de Luciole, université itinérante à la campagne, a joué un rôle important dans la constitution des coopératives, après la deuxième mort de Lip. Il est beaucoup cité dans l’ouvrage de Donald Reid (voir dans mon dernier billet de la série). J’ai effectué un voyage avec lui en avril 1983, en Pologne, sous régime autoritaire du général Jaruzelski. Les contacts qu’il avait eus les années précédentes avec des responsables de Solidarnosc nous ont permis des rencontres inoubliables. Je l’ai interrogé récemment sur sa présence à Lip et sur les coopératives.

---

Agrandissement : Illustration 6

À un moment de la lutte, vers 1977, les Lip se rendent compte qu’aucune "solution patronale" ne viendra sauver le millier d’emplois supprimés suite à l’échec de la reprise de l’usine par Claude Neuschwander. L’usine de Palente est alors toujours occupée de façon très active par les ouvriers. Mais la vente à travers la France du stock de montres ne suffira pas à terme à assurer « les paies sauvages » de tous. De plus, une occupation passive d’un collectif ouvrier refermé sur lui-même produira un épuisement moral.

Aussi, plus que jamais, l’usine s’ouvre à tous les visiteurs du monde entier. On a dénombré jusqu’à 70 nationalités différentes. L’intérêt de l’extérieur pour ce qui se joue n’a jamais été aussi vif.

L’idée de « créer nos emplois par nous-mêmes » se répand peu à peu. Dans un éditorial au lyrisme ardent paru dans le Nouvel Obs, Maurice Clavel exhorte les Lip à créer une coopérative ouvrière. À Besançon, peut-être que l’esprit des communautés de travail plane sur le collectif des Lip… Ce mouvement coopératif ouvrier est en effet né dans la ville horlogère dans le contexte de la Résistance et le refus du STO, avec la création de ce qui deviendra BOIMONDAU (Boîtiers de montre du Dauphiné) en fuyant Besançon occupée pour s’installer clandestinement dans le Vercors.

La Scop L.I.P. (Les Industries de Palente) est née, à partir de la reprise des activités antérieures : horlogerie, mécanique de précision, fabrication de pièces pour l’armement. Les chaînes de production ont été remises en route. L’objectif du directoire composé de trois Lip consiste en une montée en puissance progressive de l’activité, de façon à embaucher le plus grand nombre des Lip en lutte.

Mais assez vite le constat va s’imposer que la Scop Lip ne pourra pas réembaucher tout le monde. Elle put en effet embaucher environ deux centaines d’ouvriers en lutte. Un clivage risquait de casser la communauté en lutte, entre ceux qui travaillaient pour la coopérative (embauchés ou non) et espéraient retrouver un emploi durable et la majorité de ceux qui restaient en dehors et craignaient à juste titre ne jamais être réembauchés.

Alors, sous l’impulsion de Jean Raguénès, le religieux dominicain de LIP et d’un noyau d’ouvriers plus jeunes, se met en œuvre le projet de créer d’autres activités créatrices d’emploi, à travers des Scop ou d’autres formes d’entreprises, conçues à partir des commissions nées durant la lutte des talents et passions d’un certain nombre d’ouvriers. Parmi ceux qui impulsent ce mouvement, figurent plusieurs Lip qui suivent les cours de Deug, Licence et Maîtrise pluridisciplinaire Travail et Question sociales de l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), après avoir réussi le concours d’entrée grâce à un travail de préparation acharné. Ceux-là vont une journée par semaine à Paris (le TGV n’existe pas encore…) et le reste du temps travaillent à leurs cours, au sein de l’usine Lip.

C‘est ainsi que va s’épanouir comme « cent fleurs » un bouquet d’activités, porteuses de l’espoir de créer des emplois pour tous ceux qui risquaient de « rester sur le carreau ».

Quelles ont été ces activités donnant lieu à des entreprises différentes ?

Dans le désordre :

- La Scop CAP (Les Commissions Artisanales de Palente) : elle va rassembler une bonne vingtaine d’ouvriers autour de la création et de la production d’objets en bois et ou tissu pour la maison (depuis une collection de pendules murales et de coussins). Elle fut rendue techniquement possible grâce à l’ingéniosité de plusieurs Lip : talent de couture de plusieurs ouvrières, transformation de machines pour la métallurgie (fraises, tours) en machines à bois, etc. Cette coopérative réussit à obtenir des marchés avec des chaînes commerciales, en particulier Fly.

- La Scop d’imprimerie La Lilliputienne, qui aura embauché jusqu’à 5 personnes, est née de la commission Communication et fabrication de documents de lutte (notamment le journal des Lip, LIP Unité), faits à partir des petites machines Offset de l’usine. Elle achètera ensuite du matériel d’imprimerie beaucoup plus professionnel grâce au soutien d’imprimeurs de la région.

Agrandissement : Illustration 7

- « Au Chemin de Palente » fut créé sous forme de coopérative de consommateurs à partir du restaurant d’entreprise de l’usine, lequel ne cessa pas son activité pour assurer les déjeuners des ouvriers en lutte, mais aussi de toutes les personnes extérieures qui le souhaitaient. Elle créa une petite dizaine d’emplois.

- Le CLEF (Collectif de Liaison Études et Formations) resta sous forme associative. Cette structure fut d’abord le support de l’activité universitaire des Lip, et a constitué l’embryon d’une université populaire, proposant des activités diverses, tels que des ateliers de philosophie, participation à des séminaires de l’Université Coopérative Internationale créée par Henri Desroche, ou bien encore des voyages culturels organisés pour notamment des comités d’entreprises (ainsi voyage en Pologne pendant Solidarnosc, découverte de la Bourgogne, voyage dans le Nord de la France entre beffrois, carillons et Saint-Omer, etc). Ensuite, le CLEF a profité de ses liens avec les comités d’entreprises et leurs activités de Loisirs et Culture pour se lancer dans le tourisme social en Franche-Comté, en gérant, l’un en location, l’autre en acquisition, deux centres permanents de vacances, l’un à Vaux-et-Chantegrue dans le Haut-Doubs, l’autre à Clairvaux-les-lacs, grâce au soutien financiers de généreux donateurs. Ces deux lieux ont accueilli durant dix ans des milliers de vacanciers qui ont pu découvrir la région, grâce aux activités proposées et animées par des ouvriers de Lip. Le CLEF a ainsi créé une douzaine d’emplois.

- La SCEIP (société coopérative des études industrielles de Palente), quelque peu excentrée, a été créée par un cadre dirigeant et un petit groupe d’ingénieurs et techniciens de Lip qui étaient restés dans la lutte. Elle développa une activité dans la haute technologie, en particulier, qui avait rapport avec la fibre optique, les télétransmissions et les applications spatiales. Elle regroupa 5 personnes.

Il serait trop long de décrire le destin de chacune de ces activités. Disons en quelques mots qu’elles ont duré en moyenne une dizaine d’années et permis à environ trois cents Lip de sortir du statut de chômeur, d’avoir un emploi et, pour certains, jusqu’à la retraite. D’autres enfin ont pu se reconvertir à d’autres activités, l’horlogerie et la mécanique de précisions connaissant une grave crise économique dans la région. Malheureusement, il y eut des échecs et certains se retrouvèrent dans un chômage durable.

Bien sûr, dix années d’activités, ça semble un temps bref, en particulier pour l’activité industrielle qui antérieurement avait duré sur trois générations. Mais la crise économique des années 80-90, avec ses faillites d’entreprises, la montée d’un chômage de masse, s’est montrée très violente.

Mais plus profondément, la durée assez brève de ces coopératives et associations ne peut que conduire à une interrogation majeure : le passage de la « lutte contre » (contre le patronat et le capitalisme, par exemple) à la « lutte pour », ce passage s’avère être un voie très délicate, incertaine. Les Lip ont beaucoup réfléchi à cela, en s’appuyant notamment sur l’histoire de la Résistance au nazisme. La cohésion d’un collectif se conduit facilement quand il s’agit de faire face à une menace commune (l’envahisseur nazi, la faillite de l’entreprise…), mais l’unité devient très fragile quand l’heure est venue de « faire société », de construire un projet commun. Les Lip ont eu beaucoup à dire et ils ont apporté une réflexion anthropologique, philosophique, sur cette immense question, à laquelle l’humanité se trouve sans cesse confrontée.

[Dominique Bondu, avril 2023]

Agrandissement : Illustration 8

. Couvertures de journaux : archives YF.

---

1973 : le combat historique des Lip

. Une lutte mémorable (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique.

. La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage de Dominique Bondu.

. Lip et les femmes.

. Lip : je me souviens. Et témoignage de Gérard Jussiaux

. Les pérégrinations de la marque Lip et son passage dans le Gers.

. L’affaire Lip, par Donald Reid. Autres ouvrages.

Billet d'édition n° 4

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup

[voir blog Social en question consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.]