« Est-ce que la police tue ? » Après la mort de la jeune passagère d’une voiture visée par la police ce dimanche, cette question rhétorique pourtant scellée par la flagrance des faits – une mort évitable, l'usage disproportionné d'une arme –, ouvre un billet d’Yves Faucoup dans le Club. Le contributeur y répond à travers un détour par son histoire personnelle, tissant les événements récents avec une expérience d’assassinat policier similaire (la mort gratuite d’un « manouche » sous Giscard, qui avait alors été passée sous silence).

Mais « les temps ont bien changé », constate-t-il. Certes, la police tue toujours, s’offre l’impunité à peu de frais, et décrète que certaines vies sont, somme toute, dispensables. La différence avec 1977, écrit Yves Faucoup, c’est que « des procureurs et des porte-parole police/gendarmerie causent dans le poste », en sus des syndicats policiers, qui promulguent et entérinent sempiternellement « une version quasi-officielle » érigée en seule version valable. La narration policière est colportée partout, souvent sans contradiction, des ondes aux écrans grand public, inquestionnée, systématisée, normalisée.

Agrandissement : Illustration 1

Contre l'indétectable progression de la banalisation, cet engrenage analgésique latent qui rend les consciences moins perméables à la douleur des morts injustes et gratuites, le Club continue inlassablement de chanter d’autres sirènes. En faisant place aux récits de première main des mutilé·es, ces « histoires de déni, d’invisibilisation et d’inlassables combats judiciaires », aux activistes des quartiers populaires ou aux collectifs de familles de victimes, en ouvrant les horizons de l'abolition de l'institution policière (ici ou là) ou en travaillant minutieusement, comme le blog « Flagrant déni », à démanteler les mystifications du langage policier.

La police « exerce une emprise grandissante sur nos vies » écrivaient récemment ces derniers. « Elle opprime les classes populaires et les personnes racisées, brise les contestations sociales, s’immisce dans les replis de notre quotidien », et frappe à l’aveugle ; plus encore, elle « se taille des lois sur-mesure ». C’est le cas de la loi de 2017 sur la légitime défense, venue « mettre de la confusion dans des textes très clairs », comme le formule Fabien Jobard. Installant un flou confortable, cette loi concourt à la fabrique de l’impunité ; les tirs des policiers et gendarmes ont augmenté de 50%, depuis 2017, selon une note interne de l’IGPN. La « légitime défense » se dessine en nouvel avatar de la violence légitime.

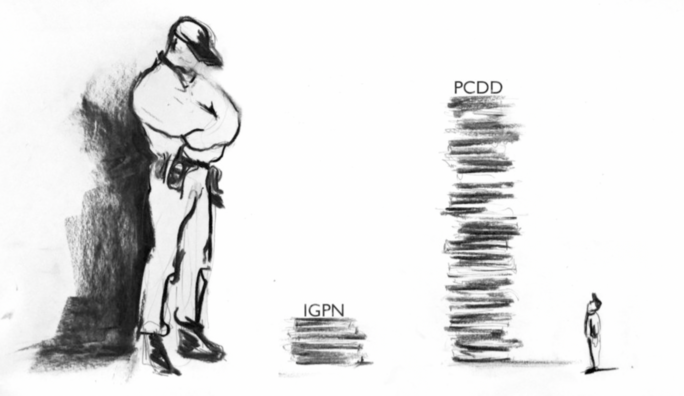

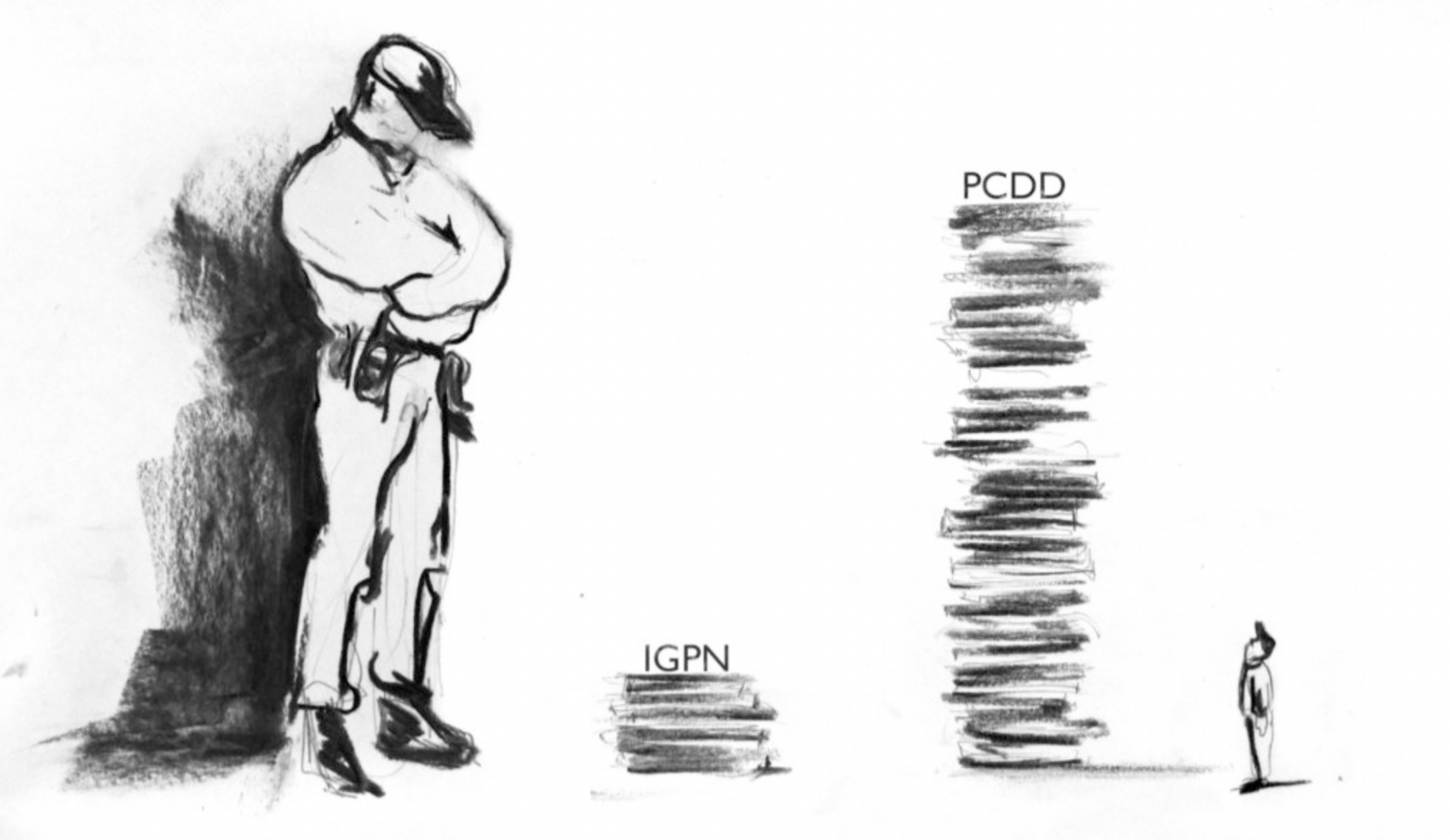

« La violence policière est une politique organisée », assène le collectif Flagrant déni. « Jamais dans l’histoire de la Vème république elle ne l’a été de façon aussi constante et massive que sous Macron. » Pour comprendre les rouages de cette auto-immunisation de l’institution policière pour se placer hors d’un monde où les actions sont suivies de conséquences, leurs écrits sont une ressource précieuse. Ils y déficèlent le fonctionnement des "boeufs-carottes" dans les banlieues, ce « bureau des enquêtes ineffectives » et l’opacité de ces « services déontologie » invisibles, machines à classer les affaires qui passent sous les radars médiatiques ; ils déplient les stratagèmes institutionnels de manipulation des chiffres et montrent l’engrenage de la violence policière sous Macron. « D’après les décomptes du média en ligne Bastamag, rappellent-ils, avec environ 30 morts par an sous Macron, le nombre de décès de personnes aux mains de la police atteint un taux inégalé : presque deux fois plus que sous Sarkozy ».

L’arsenal de faits et de chiffres s’adosse sur un fourmillement de glissements linguistiques qui façonnent l’habituation des consciences au récit policier et sécuritaire. À l’instar du couple antithétique « violence » et « sécurité », qui a été l’objet d’une « mise en forme » et d’une « mise en mots » au long cours, décodée par le chercheur François Thuillier dans un texte brillant publié ce 9 juin. Il y analyse la lente et inaperçue évolution de ces vocables antinomiques — la « violence » désignant prioritairement, dans le récit de ces dominants, la délinquance des pauvres — modelant les imaginaires, et les usages idéologiques de la gauche et des responsables politiques de tous bords.

Agrandissement : Illustration 2

De cette subreptice confiscation du signifiant « violence » — apanage des minorisé·es, des relégué·es, mais jamais des policiers ? —, que le chercheur qualifie de « prise d’otage » sémantique, un Olivier Faure participe, lorsqu’il se refuse à prononcer le terme « violences policières ». Quitte à s’embourber dans des emberlificotages rhétoriques injustifiables pour s’en exempter (lire aussi l'article de Pauline Graulle sur ce sujet). « En moins d’un demi-siècle, écrit Thuillier, la gauche dite "de gouvernement" a parcouru tout l’arc politique sur les questions de sécurité, cherchant fébrilement sa voie pour finir dans le camp de ceux qu’elle avait, dès l’origine, vocation à combattre. » C'est pourquoi refuser « les termes du débat » tels qu'ils ont été posés, imposés, et tels qu'ils se sont coagulés, apparaît comme un enjeu cardinal pour la gauche : pour le contributeur, ils sont « sommés de trouver des modes d’action innovants et de s’interroger sur le pouvoir critique du langage ».

Ce suivisme sémantique de la gauche, dans le sillage de la rhétorique sécuritaire de la droite et de l’extrême droite, ce texte de François Thuillier permet d'en retracer les contours, et de mieux comprendre comment des responsables de partis de gauche, à l'exception notable de Jean-Luc Mélenchon, ont pu se retrouver à défiler aux côtés d’Alliance. Cette manifestation de mai 2021, les contributeurs ne l’oublient pas. Elle ressurgit, à la manière d'une répétition litanique au gré des contributions, comme un point de cristallisation – et demeure un noeud d'impensés qui travaille la coalition de gauche actuelle.

Aux côtés des pires représentants politiques identitaires, un peloton de grégaires de gauche avaient contribué par leur présence à légitimer leurs revendications et intérêts, et notamment la fameuse « présomption de légitime défense ». Une collusion néfaste dénoncée à l’époque dans le Club par le Syndicat de la magistrature dans un texte cinglant : « La concurrence est rude, pour obtenir le label de premier flic de France, mais le nouvel horizon que dessinent nos ministres et élus en participant à cette manifestation et en s’associant ainsi aux revendications policières, est celui d’une société dans laquelle la police devient une puissance autonome au lieu d’être une force publique au service des citoyens, dictant à l’exécutif la définition de la politique pénale, au parlement le contenu des lois, et revendiquant une indispensable impunité pour elle-même - puisqu’elle est la seule à pouvoir sauver la collectivité de l’anarchie. Quel est le nom d’un tel régime ? »