-

Les récits de fiction peuvent-ils nous aider dans nos façons d’envisager l’avenir de nos territoires, nos modes de production et de consommation, nos techniques, nos modèles de société ? On parlera ici du pouvoir de l’imagination, de catastrophes, de fin du monde, de littérature et de techniques.

-

On peut trouver cette expression géniale, ironique, bien envoyée ou, au contraire, offensante, inappropriée, injuste. Elle est la condensation parfaite d’une déchirure générationnelle plus lourde qu’on veut bien le croire. Analysé ici depuis l’angle des enjeux écologiques, ce “ok boomer” sonne le glas d’une vision du monde illusoire et aussi d’une certaine écologie à la papa.

-

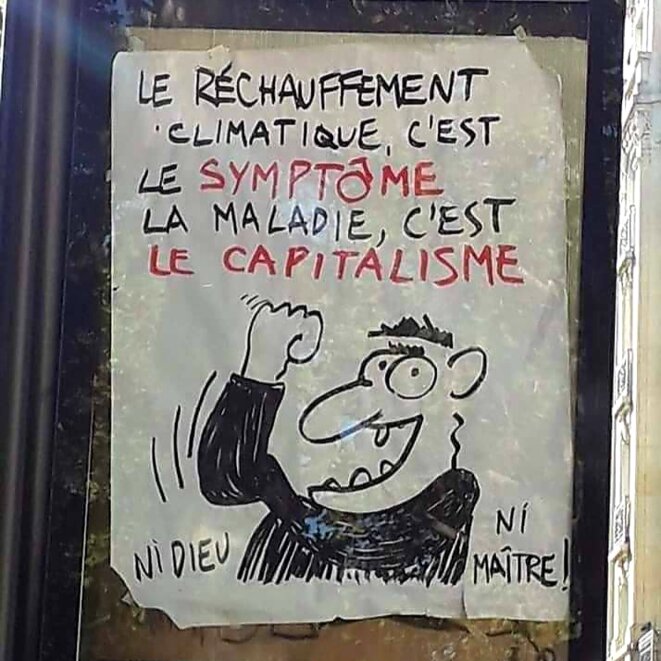

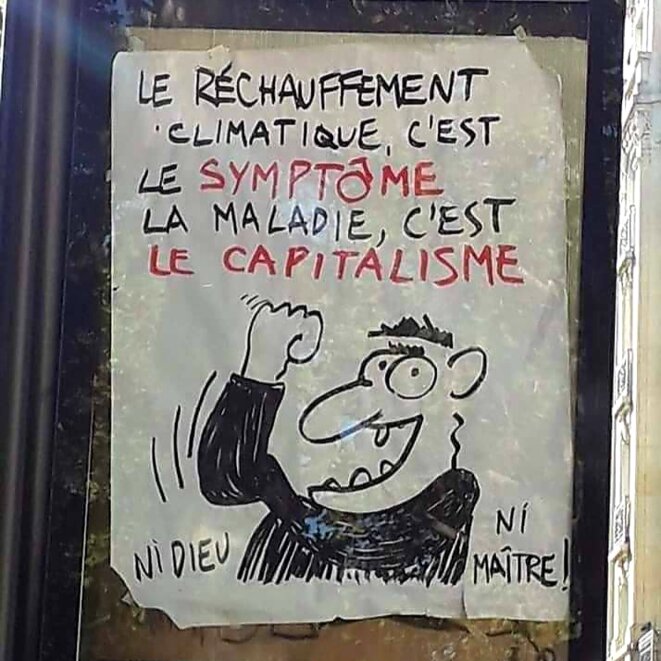

Faut-il sortir du système capitaliste pour lutter, entre autres, contre le réchauffement climatique ? L'idée revient sur le devant de la scène, vu l'immobilisme total des pouvoirs publics malgré les mobilisations importantes de l'année écoulée. Répondre à cette question théorique ne donne cependant pas de mode d’emploi pour ce que cela implique comme stratégie efficace de mobilisation.

-

Les climatologues et les citoyens ont raison d'être inquiets. Comprendre la teneur du consensus scientifique n'est pas une maladie. Quant à l'apocalypse, ce n'est pas une catastrophe mais le dévoilement d'un futur radicalement nouveau. Bref, la cohorte des anti-Greta médiatiques se vautre à côté de la plaque, quand ce n'est pas dans l'imposture totale.

-

Le mouvement "Zéro-déchet" est devenu très tendance ces deux dernières années. Est-ce un nouvel avatar de la culpabilisation individuelle, ou la possibilité d'initier un changement en adoptant un nouveau regard - par le déchet - sur nos modes de vie et nos sociétés ?

-

Qu'ont en commun les femmes et la nature ? Le fait - culturel - de subir des dominations du même... genre. Ce constat est à la base de l’écoféminisme, un mouvement pluriel et mondial, multiforme, à la fois militant et spirituel. Pour tenter de mieux comprendre, j'en ai parlé avec Sophie Hustinx et Anaïs Trigalet.

-

“Les océans s’élèvent, nous aussi !” indique une pancarte aperçue lors des manifestations d’élèves pour le climat. Les grèves étudiantes se succèdent en Belgique et commencent à prendre en France. Les générations futures prennent les choses en main et réclament le droit à un avenir.

-

Le pouvoir de séduction du jardinage semble traverser notre société depuis une quinzaine d’années d’une façon qui est propre à notre époque. Quelle est la signification profonde de ce "désir de jardin" au sens large ?

-

Le jardinage, ce n'est pas uniquement cultiver des légumes. Le jardin nourrit, mais encore : il rassemble, fait rêver, épanouit, guérit, mobilise. On le voit en ville comme à la campagne. Il est l’ami de l’économe et du poète, du militant et du solitaire, du survivaliste, du pédagogue et du designer. Cinquième volet de cette rubrique : jardinage et politique.

-

Le jardinage, ce n'est pas uniquement cultiver des légumes. Le jardin nourrit, mais encore : il rassemble, fait rêver, épanouit, guérit, mobilise. On le voit en ville comme à la campagne. Il est l’ami de l’économe et du poète, du militant et du solitaire, du survivaliste, du pédagogue et du designer. Quatrième volet de cette rubrique : les bienfaits du jardin sur la santé.