Au pays de nos frères

Ce film raconte l’histoire de réfugiés afghans en Iran : 5 millions d’Afghans séjournent au pays de leurs frères iraniens, souvent sans papiers. Parlant le dari ou le pachto, langues dérivées du persan, ils se comprennent très bien avec les Iraniens, mais ils sont maltraités, comme des immigrés, réduits en quasi-esclavage. Les deux réalisateurs, Raha Amirfazli et Alireza Ghasemi, Iraniens, ont voulu raconter cette situation qui n’est pas à la gloire de leur pays.

Agrandissement : Illustration 1

Les réfugiés afghans travaillent dans les champs (belles images d’une cueillette de tomates), toujours sous la surveillance de la police des mollahs, inquiétés pour un rien. Le scénario présente trois récits sur deux décennies : un jeune homme victime d’un policier harceleur, Leila femme de ménage chez de riches Iraniens en vacances au bord de la mer, qui ne se préoccupent en rien de ce qu’elle peut vivre par ailleurs. Son mari est mort mais tragédie de cette femme déboussolée qui doit trouver un stratagème pour dissimuler le cadavre de cet homme, car, comme elle, il était clandestin. Il a disparu, alors elle explique qu’il a été expulsé vers l’Afghanistan. Un père (afghan) apprend que son fils est mort en Syrie, envoyé au sein des forces islamiques, ce qui permet d’obtenir la nationalité iranienne.

On sort de ce film remué, par ces luttes pour la vie, par le racisme, le rejet de l’autre par ceux qui se croient supérieurs. Le cinéma iranien n’a cessé de nous donner une image favorable des classes moyennes résistant tant bien que mal à la dictature islamiste, on se sent proches d’eux, on partage et comprend leurs aspirations à la liberté. Mais Au pays de nos frères ironise sur ce que sont les frères, pas si frères que ça. Décevant mais très beau film.

Agrandissement : Illustration 2

Alireza Ghasemi : « être ensemble sans frontières »

Alizera Ghasemi était au Festival Indépendance(s) & Création de Ciné 32 à Auch en octobre 2024. Il a présenté son film projeté en avant-première et répondu aux questions. Ce sujet de la communauté afghane qui vit en Iran lui tenait à cœur, ces milliers de gens qui passent inaperçus. Raha Amirfazli et lui souhaitaient rendre compte de ce combat que mènent ces personnes, entre résilience et espoir.

Agrandissement : Illustration 3

L’histoire des réfugiés afghans en Iran est une longue histoire. Ils devraient être Iraniens et pourtant sont restés des réfugiés. « On a décidé d’être leur voix. Ce sont des acteurs non professionnels, ils le deviendront bientôt. On n’avait pas pensé à des réfugiés afghans mais c’est apparu incontournable, on est allé dans des petits théâtres afghans. Les essais ont duré six mois, puis on a choisi les quatre ou cinq principaux personnages du film. »

L’Afghanistan a connu plusieurs vagues : les Soviétiques, les Talibans, les Américains, les Talibans. Au début, les Afghans ont été bien accueillis en Iran, puis c’est devenu compliqué. Il y a quatre ans c’était mieux car aujourd’hui l’ambiance est de plus en plus raciste. L’idée de construire un mur a été émise, c’est devenu un cauchemar. Le film ne sera pas montré en Iran, car il faut un visa d’exploitation qu’il n’obtiendra pas. Sauf que quand un film est interdit, tout le monde veut le voir. Il le sera sur diverses plateformes dont VOD et en ligne. La situation s’aggrave, des réalisateurs quittent le pays, mais il y a beaucoup de cinéma underground : Alizera dit qu’il espère que cela donnera beaucoup de films nouveaux.

L’histoire est un mélange d’histoires vraies, il s’agit de situations réelles, mais ce n’est pas une copie exacte. En ce qui concerne le troisième épisode, Alizera s’est inspiré d’un ami qui avait besoin de visa pour changer de ville, les autorités lui ont rappelé ses obligations et il a dû se rendre en Syrie. Sa co-réalisatrice a connu des faits comparables aux chapitres 1 et 2. Par ailleurs, beaucoup d’entretiens ont été menés avec des réfugiés afghans. Le but était aussi de parler de la fragilité de tous les réfugiés de par le monde. Au départ, il était prévu de ne traiter que l’histoire de Leila, mais il importait de montrer combien la nécessité de mentir pour survivre est récurrente, et de le montrer à partir de plusieurs situations : c’est le concept-clé du film. Le second, important, c’est la famille (le père décide de dire la vérité : « à partir de maintenant, on sera ensemble »). Être solidaires, ce qui s’oppose à l’idée de frontières. C’est ce qu’exprime la dernière scène : on est ensemble et on se soutient.

Sur la violence policière, on sait comment ont été réprimées les manifestations en faveur de Mahsa Amini, et sur la violence militaire (gradés corrompus faisant subir des sévices aux soldats subalternes), c’est tiré d'une expérience personnelle.

Alizera a étudié dans la même université que Raha Amirfazli, il a joué dans ses films, elle a joué dans les siens. Ils ont passé deux mois en pré-production pour être totalement en accord.

Interrogé sur son retour en Iran, Alizera précise qu’il a quitté l’Iran il y a deux ans pour la post-production (montage, mixage) et n’y est pas retourné depuis. Il confie que ce sera compliqué, pour le moment il est en France.

. Sortie en salle : le 2 avril.

Lire Lolita à Téhéran

Agrandissement : Illustration 5

Une jeune femme (Golshifteh Farahani) rentre en Iran après la chute de Shah que l'Occident soutenait et la prise de pouvoir par Khomenei. Elle est pleine d’espoir, elle va enseigner à l’université après avoir vécu aux États-Unis (c’est l’histoire d’Azar Nafisi qu’elle a racontée dans un livre au titre éponyme). Elle passe les contrôles à l’aéroport sous le regard soupçonneux du policier qui fouille sa valise : Lolita de Nabokov, Orgueil et Préjugés de Jane Austen ou The Great Gatsby (Gatsby le Magnifique dans la première version française) de Francis Scott Fitzgerald. Ce sont, entre autres, ces ouvrages qu’elle va étudier avec ses étudiants et étudiantes. Mais bien vite les hommes de la classe (costume, barbe bien taillée) vont s’insurger contre les propos libertaires que la professeure tient, se fondant sur les livres eux-mêmes, y voyant l’œuvre du Grand Satan. Occasion aussitôt d’un affrontement sourd entre les deux sexes dans cette classe.

Agrandissement : Illustration 6

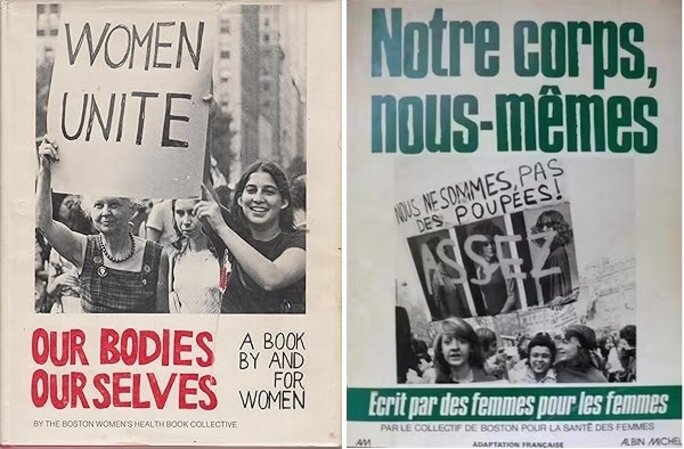

La révolte des étudiants (y compris quelques hommes) contre la censure des ayatollahs est violemment réprimée : les raisons d’espérer auront vite été douchées. La « pute adultère » doit rapidement venir à l’université en noir, portant le voile, elle est objet de pressions, de fouilles au corps, d’incarcération comme ses étudiantes, de son âge, toutes aspirant à la liberté. Azar brandit un ouvrage des années 1970, Our Bodies Ourselves, a Book By and for Women dont on se souvient si bien (version française de l’époque, rééditée en 2020). Les scènes les plus émouvantes ne sont pas forcément les plus brutales (la prison, la torture) : le lien entre ces femmes, leur résistance, la sincérité de leur combat, leurs confidences (y compris sur les compromis qu’elles ont dû accepter), leur joie d’être ensemble, leur humour font surgir une forte émotion. Toutes différentes y compris physiquement, mais unies, solidaires sans failles, cherchant à se comprendre sans arrière-pensée. Un seul homme, admirable, émerge, vrai défenseur de la liberté. Même le mari est ambigu : il est exigent, il a peur, Azar lui rétorque simplement : « je veux exister ».

Agrandissement : Illustration 7

. Film du cinéaste israélien Eran Riklis, tourné à Rome avec des acteurs et actrices iraniens exilés. Golshifteh Farahani est, comme toujours, fascinante, toute en sensibilité, toute en douceur affirmée. Le critique de cinéma réactionnaire du Masque et la Plume, Christophe Bourseiller, a estimé qu’il s’agissait d’« un film militant, (…) un film de propagande qui enfonce des portes ouvertes, (…) un film qui ne convainc que les gens qui sont déjà convaincus. Je préfère 1 000 fois Les graines du figuier sauvage où il y a une vraie réflexion, où on comprend ce qui se passe en vérité dans cette société complexe iranienne. Mais là, c'est une enfilade de clichés, pétries de bons sentiments. » Critique lue après avoir vu le film : si je l’avais lue avant, cela m’aurait plutôt incité à aller voir Lolita…

. Bande-annonce ici.

Les graines du figuier sauvage

Iman (Misagh Zare) est juge dans l’Iran des mollahs. Il est contraint de valider des condamnations à mort alors même qu’il n’a aucun élément. Manifestement, ça le dérange mais il s’en accommode, d’autant plus qu’il vient d’être nommé à un poste supérieur où il devra plus que jamais se compromettre. Cette promotion lui permet d’obtenir un nouvel appartement : celui qu’il occupe avec son épouse Najmeh (Soheila Golestani) et ses deux filles Rezvan et Sana (Mahsa Rostami et Setareh Maleki) est luxueux mais petit. Les filles qui dorment sur des lits superposés sont heureuses, comme dans tous les pays du monde sans doute, d’apprendre qu’elles auront chacune leur chambre. Mais tout se passe pendant le soulèvement en soutien à Mahsa Animi, morte pour n'avoir pas suffisamment caché ses cheveux : la police combat, incarcère et massacre les manifestantes (“de 14 à 70 ans”) qui s’exprimaient sans voile au cri de “Femme, Vie, Liberté”. Les filles du juge sont de tout cœur avec cette révolte, sur leurs smartphones elles suivent toutes les vidéos qu’elles peuvent capter.

Dans cette famille bourgeoise, le père est autoritaire mais préoccupé pour sa famille, la mère, rôle classique, fait la jonction entre ce mari rigoureux (y compris religieusement) et ses filles, espiègles, ouvertes au monde, à cent lieues des préceptes moraux des mollahs, prêtes à contourner les interdits du père et à sauver une copine victime de la chevrotine policière qui lui a ravagé le visage. Ainsi ce film décrit la société iranienne à travers le vase presque clôt d’une famille où s’opposent homme et femmes. Car la violence grandissante d’Iman conduit Najmeh à s’allier à ses filles qu’elle veut protéger avant tout.

Agrandissement : Illustration 8

La scène finale dans un décor incroyable, une cité ancienne en terre à moitié détruite, labyrinthe, dédale où les protagonistes se poursuivent, se cherchent, se perdent, avec une métaphore de la chute programmée du pouvoir omnipotent au sein de cette allégorie d’un Iran dont la richesse culturelle et intellectuelle est sous le boisseau, séquestrée, entravée par une caste machiste qui mène une lutte désespérée contre des femmes d’un courage infini convaincues que la liberté vaincra.

Une fois de plus un film iranien nous montre des personnages qui ne sont pas exotiques : ce sont nos sœurs, nos frères, nos ami.es, elles et ils pensent et espèrent comme nous. Film de Mohammad Rasoulof, magnifique, haletant, à voir absolument, même s’il est long (2h48). Tourné dans la clandestinité, ce qui est déjà une performance remarquable, il livre un scénario subtile et met en scène des actrices et acteurs fascinants.

. Bande-annonce ici. [chronique publiée sur Facebook le 25 septembre 2024 et sur ce blog le 2 mars 2025]

Billet n° 853

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).

Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook