Du tribunal correctionnel de Vesoul à la Cour de cassation, en passant par la Cour d’appel de Besançon, le journal franc-comtois L’Estocade n’a pas été condamné, car le plaignant avait porté plainte trop tard (au-delà du délai de trois mois). Mais il y a intérêt à revenir sur cette histoire, car non seulement elle met en évidence l’impunité dans laquelle se sont trouvés des individus qui avaient appelé à dénoncer les résistants et avaient déversé leur haine envers les Juifs, mais elle est exemplaire de l’embarras de la justice qui ne pouvait certainement pas condamner un propos certes diffamatoire mais justifié. Il m’a paru qu’au moment où l'on fête les 80 ans de la Libération et alors que l'extrême droite progresse, en France mais aussi en Allemagne (l'AfD emporte des élections alors qu'elle ne cache pas ses accointances néo-nazies), il y avait nécessité de ne pas perdre trace d’une telle affaire (où des Français ayant collaboré sans être inquiétés par la suite ont tenté de faire taire un journal qui rappelait ces faits) et d’en décrire le déroulé en s’appuyant sur des documents, pas seulement sur des souvenirs (j’ai conservé un dossier complet).

Je n’indique que les initiales des mis en cause car ils sont décédés : leur journal existe toujours, dirigé par leur héritier, mais il n’est pas responsable des choix de ses ascendants entre 1940 et 1944.

***

En juillet-août 1979, dans le journal bimestriel L’Estocade, je publie un article intitulé La presse collabo en Franche-Comté. Nous sommes dans une période particulière : en octobre 1978, Louis Darquier de Pellepoix, ancien commissaire général aux questions juives dans le régime de Vichy, condamné à mort par contumace, s’étant réfugié en Espagne franquiste, déclare à L’Express que seuls des poux ont été gazés à Auschwitz. Par ailleurs, un universitaire de Lyon, Robert Faurisson, lui emboite le pas en niant l’existence des chambres à gaz. La télévision française offre alors en exutoire le film Holocauste (série américaine), qui tend à désigner un bourreau, l’Allemand, et une victime, le Juif. Le spectateur français ne verra pas Le chagrin et la pitié, la France n’est pas coupable. Pourtant, lors d’un débat dans l’émission des Dossiers de l’écran, sur Antenne 2 le 6 mars 1979, selon mes notes prises à l’époque, d’anciens résistants et déportés mettent durement en cause les populations passives, indifférentes. Simone Veil, elle-même, lâche : « un voisin était arrêté, on ne voulait pas savoir », puis inquiète de la portée de son propos, elle corrige : « il ne faut pas donner l’image d’une lâcheté généralisée ».

Mon objectif était d’aller voir aux Archives ce que la presse locale (en Franche-Comté), autorisée par les autorités de Vichy et l’occupant allemand, avait publié. Manifestement, les journaux collabos étaient chargés de faire passer la politique de collaboration et admettre la mise en place d’un régime fasciste : collaborationniste, antisémite, xénophobe, traditionaliste, corporatiste (Charte du Travail). Des rédacteurs avaient accepté de tremper leur plume dans un bain de haine et de sang. Ils ont publié tous les avis de l’armée allemande dirigés contre les résistants, ils ont souhaité la victoire définitive d’Hitler. Leur propagande antisémite tentait de faire accepter aux populations la discrimination, l’arrestation des Juifs, et leur déportation qui les conduisait à la mort. Le journal que j’ai mis en cause, Le Courrier de la Haute-Saône, a écrit textuellement qu’il fallait « extirper le virus juif ». La presse collabo traitait les Juifs d’« affection cancéreuse », d’« infection morale », d’« assassins », d’« excitateurs » au crime, incarnant le mal, Satan. Ils étaient présentés à l’encan comme les maîtres de Moscou, de Londres, du Fronte Popular, de la Commune de Paris et même de Vichy, car les rédacteurs étaient parfois sévères envers Pétain, pas assez inféodé à Hitler à leur goût. Les Juifs étaient qualifiés de « tarés », de « salopards », d’« apatrides », de « racailles », de « vampires ». Ces hommes et ces femmes devaient laisser place nette afin de « purifier l’Europe ». Il fallait les « traquer sans merci », « en finir »… « une fois pour toutes », les « abattre ».

La question sans cesse posée est de savoir si tous ces collabos de la plume savaient ou non que la destination des convois de "raflés" était les chambres à gaz. Discussion byzantine que celle-là. Échappatoire odieuse, insulte à la mémoire de tous ces innocents morts en déportation. Car plus que le Français moyen, le journaliste connaissait les propos violents d’Hitler. Il était en contact avec les autorités allemandes. Même s’il ne devinait pas l’ampleur exacte du génocide, il savait qu’on ne désigne pas impunément tout un peuple à la vindicte publique. Qu’on ne se fait pas le complice en toute innocence d’un occupant qui ordonne le port de l’étoile jaune, véritable cible, autorisant toutes les exécutions sommaires.

Après la plainte en diffamation, dans un texte m’adressant aux anciens rédacteurs de ces journaux j’écrivais : « il vous fallait un bouc émissaire : le juif errant, comme tous les errants à travers l’Histoire, ferait l’affaire. Vous l’accabliez de tous les maux de la terre : de la guerre, de la misère, des échecs, de la maladie, de la mort. Le Juif était un fléau, la diaspora un cataclysme. Vous ne vouliez pas leur extermination, dites-vous. Mais vous saviez mieux que quiconque que dès 1941 des Juifs étaient parqués dans des camps de concentration, à Pithiviers, à Orléans, à Beaune-la-Rolande puis à Drancy. Vous saviez que dès les premières exécutions d’otages, ce sont des Juifs (et des communistes) que les Nazis fusillaient ; vous aviez bien deviné qu’on ne marque pas une population au fer rouge sans intention de l’abattre. En 1942, des tracts clandestins de la Résistance informaient que les Juifs déportés avaient été gazés dans les camps de la mort. Vos lecteurs n’en savaient rien. Vous leur parliez de tickets d’alimentation, de la pêche aux écrevisses ; vous citiez complaisamment les discours d’Hitler, de Pétain, de Laval ».

Je poursuivais en écrivant que les wagons plombés charriaient leur cargaison de souffrance dans les camps de la mort : « ils extirpaient à jamais le "virus juif", mais vous n’y êtes pour rien. Vous n’avez pas approvisionné les chambres à gaz » !

J’évoquais une autre échappatoire : les Allemands auraient imposé les textes de propagande. Or il y avait un moyen de les refuser, c’était de se saborder, ce que certains ont fait. Par ailleurs, j’ai pu montrer en comparant deux journaux autorisés que l’un (c'est le cas du Courrier de la Haute-Saône) publiait un commentaire à la suite d’un communiqué allemand, l’autre non, ce qui montre bien qu’il y avait une marge de manœuvre.

Sans la complicité de ces journaux, les Allemands n’auraient pas pu avec autant de facilité propager leur idéologie. Ils offraient à l’occupant sur un plateau leurs noms, leur renommée, et leurs lecteurs d’avant-guerre.

Agrandissement : Illustration 1

Les journaux collabos de Paris…

Agrandissement : Illustration 2

Avec l’arrivée de Pétain au pouvoir et l’occupation allemande, l’obligation faite aux journaux de diffuser la propagande de Vichy conduit certains d’entre eux à se saborder : Le Canard enchaîné, L’Intransigeant, Le Populaire, d’autres se réfugient en zone non occupée (Le Figaro, Paris-Soir), tandis que Je suis partout, Gringoire et Le Matin restent, décidant de collaborer. Ces derniers, comme la plupart des journaux collaborationnistes en zone occupée, sont subventionnés par un organisme allemand (Le Pont) siégeant à l’ambassade d’Allemagne à Paris, chargée de la propagande. Pour ce faire, ils acceptent de publier des articles justifiant la présence allemande sur le territoire français, affichant une haine des Juifs, des Anglais et des communistes, et assurant que le régime du Maréchal installé à Vichy peut sauver la France. Des journaux qui n’existaient pas avant-guerre paraissent : La Gerbe, L’Œuvre de Marcel Déat (ex-socialiste), L’Appel (publiant l’écrivain antisémite Louis-Ferdinand Céline), Le Franciste (soutenu par Jacques Doriot, ex-communiste, qui crée bien vite son propre journal Le Cri du peuple), L’Atelier à connotation ouvriériste, Au Pilori et Le Cahier jaune (créés par des pro-nazis d’avant-guerre), Aujourd’hui créé en septembre 1940, avec l’autorisation de l’occupant allemand, par Henri Jeanson, qui démissionne deux mois plus tard, refusant d’écrire contre les Juifs et pour Vichy (ancien du Canard, il rejoindra ce journal après-guerre).

Agrandissement : Illustration 3

L’Action française, quotidien du mouvement monarchiste éponyme, continue à paraître pendant la guerre (Charles Maurras, directeur du journal et chef du mouvement, a lancé des appels au meurtre contre Léon Blum : son nationalisme intégral conduira le polémiste réactionnaire Alain Finkielkraut, invité par l’Action Française, à soutenir ce penseur d’extrême droite et à envisager une conférence sur cet auteur condamné à la prison perpétuité pour intelligence avec l’ennemi, avant de se désister sous la pression médiatique). Un des journaux célèbre de cette époque, Les Nouveaux Temps, a été créé par Jean Luchaire, dont plusieurs collaborateurs venaient de la gauche, celle d’Aristide Briand, son ami.

À la Libération, la règle instaurée a été la suivante : les journaux qui sont parus en zone occupée au-delà de 15 jours après l’armistice du 25 juin 1940 (date d’entrée en vigueur de l’armistice du 22) sont interdits de parution et leurs directeurs inquiétés ; en zone d’abord non occupée, envahie par les Allemands le 11 novembre 1942, toute parution après cette date condamne la publication (bien que la plupart s’étaient montrés collaborationnistes dès 1940). Les biens de ces entreprises de presse qui avaient failli revenaient à l’État, qui s’arrogeait le droit d’accorder exceptionnellement une reparution. On a souvent dit que Le Monde avait repris à Paris les locaux et l’imprimerie du quotidien collabo Le Temps (même calligraphie gothique pour le titre) : en réalité, ce journal de la bourgeoisie s’était replié sur Lyon en 1940, Les Nouveaux Temps, jouant sur le titre, avait cherché à capter son lectorat, mais en 1946 le Temps n’a pu reparaitre et récupérer ses locaux car il a été considéré comme collaborationniste pour être paru à Lyon jusqu’au 28 novembre 1942 (Le Figaro s’est arrêté dès le 11 novembre et Le Progrès le 12). Effectivement, De Gaulle offrit les restes du Temps au Monde.

… et ceux de province

De façon générale, on a beaucoup moins parlé de ce qui s’est passé en province. C’est ce que j’ai voulu savoir en 1979 en consultant aux archives départementales de la Haute-Saône et du Doubs plusieurs journaux dont un petit journal local, Le Courrier de la Haute-Saône, qui parut chaque semaine sans discontinuer durant toute la durée de la guerre, dans une zone non seulement occupée mais "interdite" ou "réservée", qui pouvait devenir zone de peuplement allemand (ce qui a été tenté au nord de la Meuse). Les Français qui se seraient réfugiés ailleurs n’avaient plus le droit de revenir dans cette zone. Tout journal qui a continué à paraître en zone occupée ou pire encore en zone interdite l’a fait parce qu’il approuvait les exigences de l’occupant et certainement en partie son idéologie.

_________

Agrandissement : Illustration 5

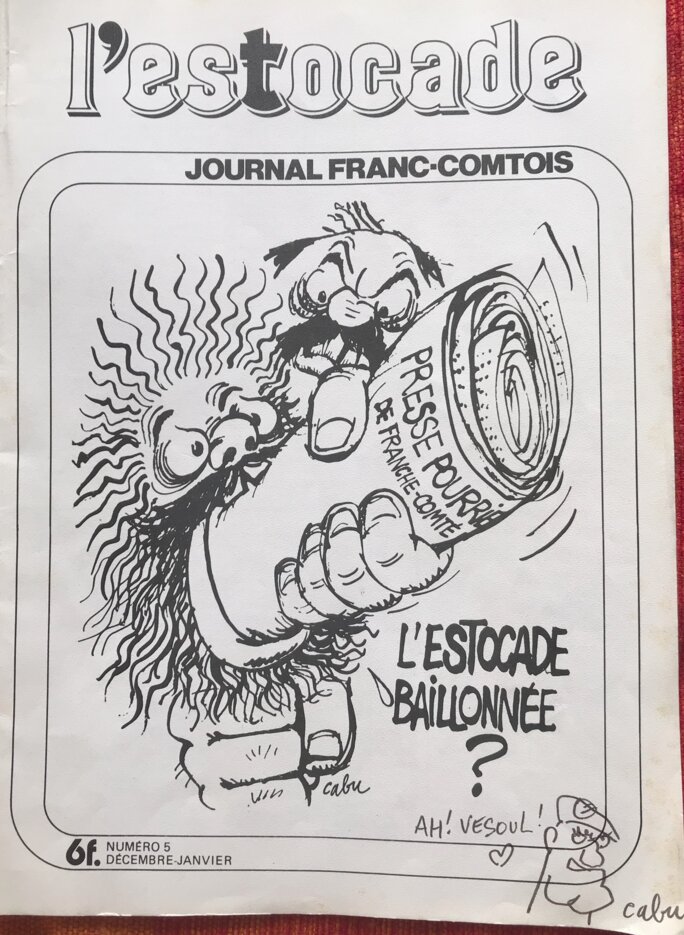

À l’automne 1979, Cabu était en reportage en Franche-Comté pour couvrir des manœuvres militaires. Il nous avait rencontré chez Alain Goguey, notre directeur d’alors, dans un village proche de Vesoul, et avait réalisé, pour nous soutenir, ce dessin. Dédicaçant un livre à la librairie Les Petits Papiers à Auch à l’été 2014, se souvenant du passé, il avait dessiné sur mon exemplaire une tête de militaire avec ce « Ah ! Vesoul ! » et signé. Quelques mois plus tard, il était victime du terrorisme islamiste le 7 janvier 2015, lors du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Ceux qui voulaient bâillonner la presse l'avaient abattu.

__________________

Un Courrier de la Haute-Saône avait existé de 1876 à 1883. Une publication reparaît sous ce titre le 30 décembre 1938, prenant la suite des Petites Affiches de Haute-Saône (fondées en 1864), et cesse sa parution le 2 septembre 1944, pour resurgir bien vite sous le titre Les Affiches de la Haute-Saône, avec les même directeurs, E.G. et J.R-G. Manifestement, la préfecture a autorisé la publication, peut-être parce qu’il y a besoin d’un journal pour passer des annonces légales. Le fait qu’il ait publié pendant quatre ans non seulement des chiens écrasés mais aussi des communiqués antisémites, contre la Résistance, appelant à dénoncer des aviateurs anglais, n’a posé aucun problème. C’est ce que je vais sévèrement dénoncer dans un article, ce qui vaudra à la revue L’Estocade à laquelle je participe, une plainte en diffamation. Comme indiqué plus haut, cette plainte n’aboutira pas, elle se soldera par « une action publique éteinte par prescription », car les magistrats en première instance, en appel et en cassation, considèreront qu’elle a été déposée trop tard. En effet, en matière de diffamation, la prescription est de trois mois : notre revue était datée de juillet-août 1979, le délai courait donc jusqu’au 30 septembre. Mais ce numéro d’été était paru dès le 20 juin, comme annoncé dans le numéro précédent et en kiosque dès cette date, preuve à l’appui. La plainte déposée le 29 septembre était donc nulle et non avenue. Respect tout simplement du droit ou refus des juges à tous les échelons de s’embarquer dans un procès sur le fond ? En tous cas, nous avons plaidé sur le fond.

Mon article, paru dans L’Estocade qui n’en était qu’à son troisième numéro, s’intéressait à toute la presse collabo de Franche-Comté : j’ai alors rendu compte de ce qu’écrivaient ces autres journaux. Je citais Le Pays de l’Est, ses listes de condamnés communistes, ses appels à la délation et l’étoile jaune (le Préfet du Doubs a « l’honneur » d’annoncer son port obligatoire), sa justification du STO (travail obligatoire « contre les oisifs et les fainéants »). Le 18 juin 1942, le journal se lamente qu’« une grande partie de la jeunesse demeure oisive, divague en swing, en zazou, en hot qui sont autant de preuves d’une dégénérescence … le Maréchal souffre de cet état de choses ». Un mois plus tard, le 18 juillet, au lendemain de la rafle du Vel d’Hiv, les sujets sont : vols de pommes de terre dans plusieurs villages, de lapins dans les clapiers, de poules, et de deux suicides (un jeune de 16 ans, un homme de 57 ans), tandis qu’à Belfort et Montbéliard une « délicieuse comédie gaie », Coup de foudre, est jouée au théâtre ! Le 26 septembre 1943, a lieu l’exécution à la Citadelle de Besançon de 16 membres du groupe Guy-Mocquet dont Henri Fertet (16 ans) : le Pays de l’Est ne l’annonce pas, mais le 28 il cite une attaque d’une « bande armée » contre la mairie de Dasle (dans le Doubs) pour voler des tickets d’alimentation qui ont été redistribués à la population ! Le même jour, même action à Audincourt. Un commentaire sur les Juifs, ils devraient être chassés du continent européen et installés comme "nation" en Palestine ou en Orient : « ainsi la question juive sera solutionnée une fois pour toutes », car « la responsabilité des juifs dans la guerre et la défaite est telle que les mesures les plus sévères apparaissent douces par rapport à celles que détermine leur responsabilité ». Un "terroriste" a été exécuté en Haute-Saône pour avoir attaqué des gendarmes allemands et Maurice Chevalier, victime d’un attentat terroriste, est mort (ce qui est faux). En juillet 1944, alors que von Stülpnagel, chef des forces d’occupation allemandes, a été grièvement blessé lors d’un déplacement dans l’Est de la France, Le Pays de l’Est lance des appels désespérés pour l’engagement dans la milice et la LVF. Ce journal ne reparaitra pas après la guerre.

Le 13 juin 1942, le colonel Fabien fait sauter le transformateur de l’usine Lip : La République de l’Est publie un appel du Préfet et du maire sollicitant les Bisontins pour qu’ils dénoncent les coupables, en offrant une prime. Les 18-19 juillet, alors que le Vel’ d’Hiv à Paris se remplit de victimes innocentes (12884 Juifs arrêtés dont 4000 enfants), ce journal annonce pour le dimanche suivant un championnat de demi-fond au Vélodrome… de Besançon. Il cessera de paraitre, définitivement, le 5 septembre 1944.

Le 27 juin 1942, Laval a accepté de mettre la police française à la disposition des Allemands et de leur livrer des Juifs étrangers déjà arrêtés, ce que les journaux n’annoncent pas. Le même jour, Le Petit comtois informe ses lecteurs : « Il est rappelé que l’étoile juive doit être portée sur le côté gauche de la poitrine et solidement cousue au vêtement. Dans un certain nombre de cas, des juifs ont contrevenu à l’ordonnance sur le port de l’étoile juive soit en en mettant plusieurs, soit en en portant pas, soit en y ajoutant des inscriptions. Ces juifs sont envoyés dans des camps de juifs. Un certain nombre de non-juifs qui portaient l’étoile juive ou une imitation de celle-ci et qui avaient aussi manifesté leur sympathie pour le judaïsme ont été également envoyé dans les camps de juifs ». Ce texte, outre qu’il nous informe sur un acte de résistance original et peu connu, annonce l’existence de camps : il est sans doute destiné à justifier les rafles du mois suivant. Mais dans la même édition du 27 juin, les lecteurs apprennent que « la santé de S.S. Pie XII, qui souffrait d’une légère bronchite, continue à s’améliorer ». Peu probable que les rédacteurs du journal aient totalement ignoré les rafles qui se sont déroulées à Paris, ce qui ne les empêchent pas de s’offusquer le 23 juillet : « on peut désormais incarcérer sans preuve en Grande-Bretagne ». Installé à Besançon, ce journal cesse de paraitre en mai 1944.

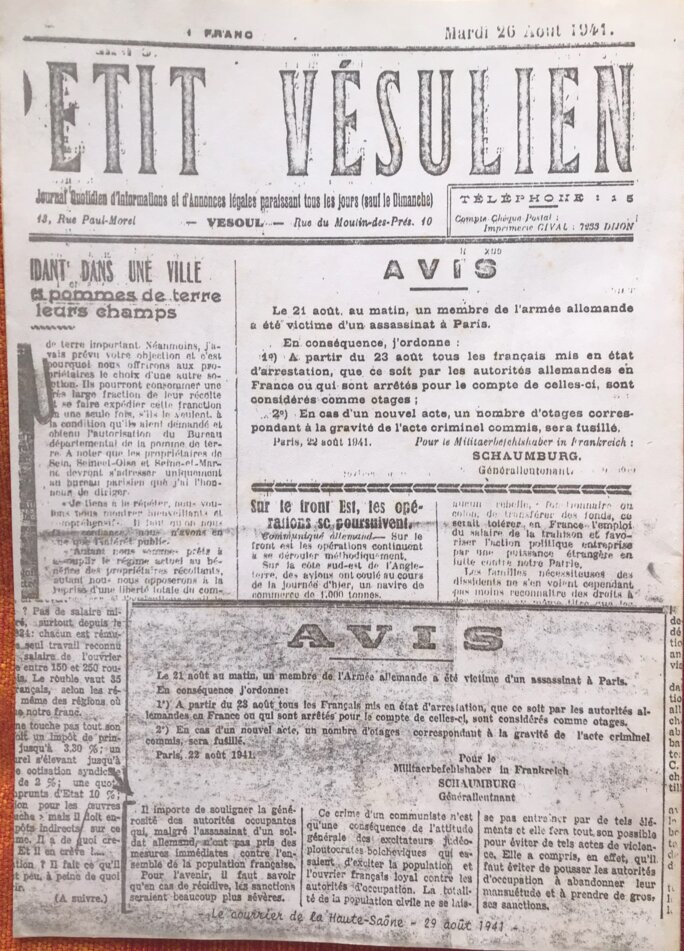

J’évoque aussi Le Petit vésulien qui publie des communiqués justifiant les mesures contre les Juifs : si les entreprises juives sont menacées ce n’est nullement pour installer des Allemands à la place mais bien des Français ! Il rapporte les propos de Xavier Vallat, commissaire général des questions juives à Vichy : la France a vécu en « état d’esclavage envers la juiverie et la franc-maçonnerie ». Il cesse de paraitre le 31 août 1941 : j’écrivais « sabordage, interdiction ? ». J’avais cité le nom du gérant, Louis Potier (qui signait des articles Louise Reitop, anagramme de Potier) : son fils écrira à L’Estocade pour contester cette mise en cause car son père a été arrêté, précisait-il, le 1er septembre 1942 et est mort en déportation en mars 1945. À titre posthume, il a reçu la médaille de la Résistance et les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Le seul document sur Internet apportant une précision est un bulletin municipal d’un village limitrophe à Vesoul, de 2015, lorsque la fille de Louis Potier a fêté ses 94 ans : elle est présentée comme ayant participé avec son père à une filière d’évasion de prisonniers de guerre, en fournissant des faux papiers fabriqués dans une imprimerie où Potier était « contremaître » (il s’agit bien de l’imprimerie qui avait publié Le Petit vésulien). Louis Potier, dénoncé, a été déporté et est mort en déportation le 25 mars 1945.

________

Agrandissement : Illustration 6

Communiqué allemand du Général allemand Schaumburg qui annonce qu’« un membre de l’Armée allemande a été victime d’un assassinat » et ordonne que tous les Français arrêtés (par les Allemands ou par la police française au service des Allemands), sont considérés comme otages. Si nouvel acte, alors ils seront fusillés en fonction « de la gravité de l’acte criminel » : suivi d’aucun commentaire du Petit Vésulien du 26 août, mais d’un commentaire du Courrier de la Haute-Saône du 29 août 1941 (trois jours après), soulignant « la générosité des autorités occupantes » qui n’ont pas pris des mesures immédiates. Ce crime est attribué à un communiste par le journal, conséquence de l’attitude générale des excitateurs ploutocrates bolcheviques qui essaient d’exciter la population et l’ouvrier français loyal contre les autorités d’occupation. La population civile ne se laissera pas entraîner par de tels éléments afin que les occupants n’abandonnent pas leur « mansuétude » ! On a là la preuve que les journaux, qui acceptaient de collaborer avec l’occupant, avait toute latitude de publier ou non un commentaire de son cru (ou fourni par une agence).

_______________

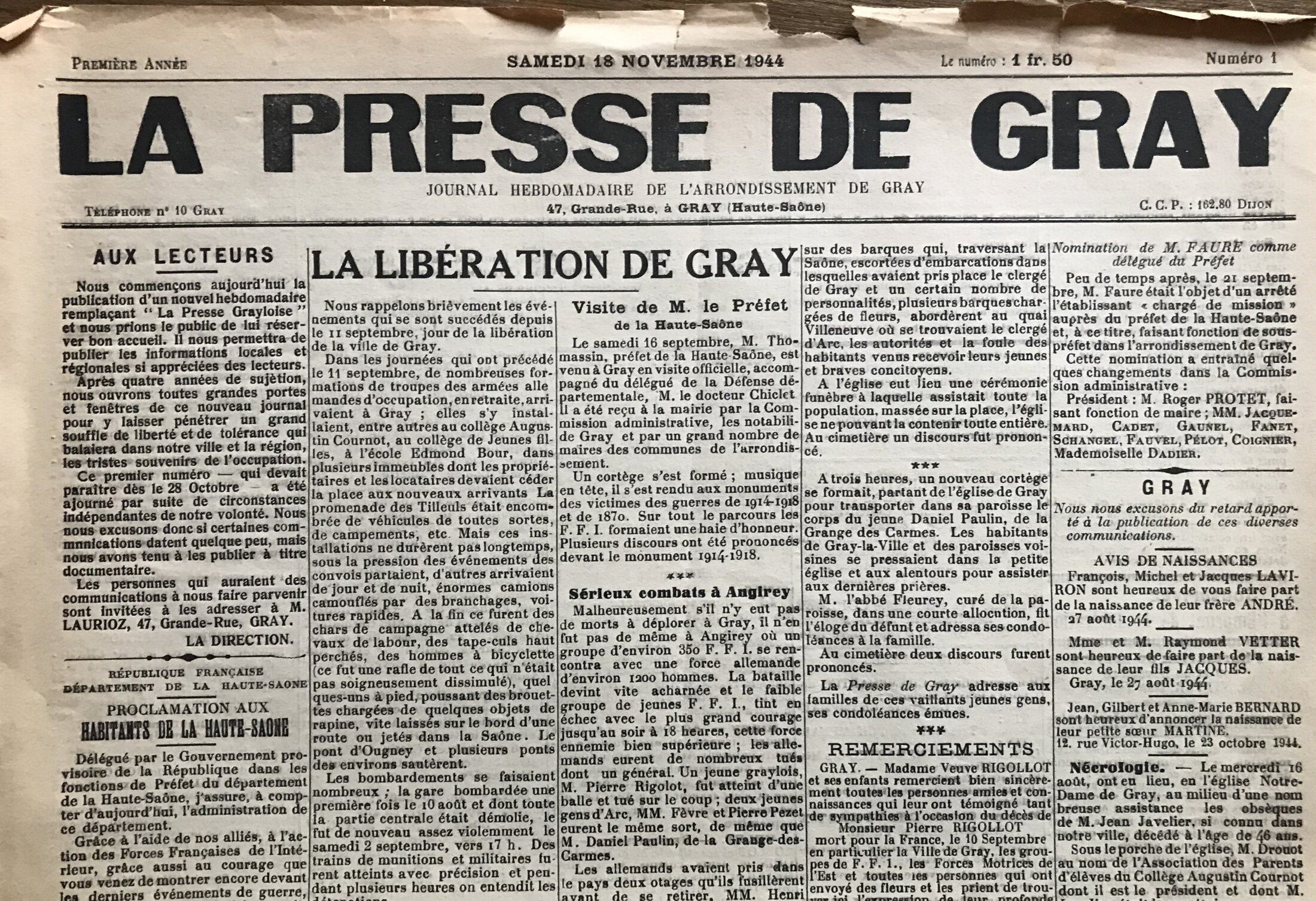

La Presse grayloise publie le 20 décembre 1941 un communiqué de von Stülpnagel, chef des forces d’occupation allemandes qui annonce une amende d’un milliard de francs infligée aux Juifs ainsi que la déportation des « judéo-bolcheviks » et l’exécution de 100 juifs, communistes et anarchistes ayant « un rapport certain avec les auteurs des attentats ». Au moment de la rafle du Vel d’Hiv, cette presse annonce un vol de cerises dans un village et nous décrit dans le détail le déroulement de la première messe d’un abbé. Le 22 septembre 1943, trois membres du PPF (parti fasciste) ont été assassinés à Jonvelle (Haute-Saône). Le 16 septembre 1944, ce journal collabo, annonçant la libération de Gray, a le culot de se réjouir du « souffle purificateur qui a balayé en quelques heures dans notre ville et la région les derniers débris des armées occupantes ». C’était le moment de s’expliquer sur le fait de ne pas s’être sabordé : « si nous avons tenu à continuer à paraitre malgré tout, c’est en pensant que la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos concitoyens, ne lirait qu’avec un sens critique suffisamment exercé les articles de propagande et les communiqués imposés et, par contre qu’ils resteraient attachés (et le chiffre de notre tirage qui n’a pas faibli en est une preuve) aux informations locales et régionales que ne pouvait leur donner aucun autre journal. Aujourd’hui nous avons la joie de reprendre notre liberté ». Il n’empêche que La Presse grayloise fut interdite et reparut le 18 novembre sous le nom de La Presse de Gray avec un éditorial reprenant les phrases du dernier numéro de La Presse grayloise, qui, bien sûr, n’évoquait pas les journaux clandestins publiés pendant la guerre par les résistants, qui eux risquaient la mort. On apprendra au cours du procès qui nous était imposé, par la voix de l’avocat du plaignant que E.G., patron du Courrier de la Haute-Saône, était aussi responsable de La Presse grayloise, qu’il a été poursuivi pour cela et acquitté (voir dans le prochain article).

__________

Agrandissement : Illustration 7

Le 18 novembre 1944, La Presse de Gray succède à La Presse grayloise : dans une adresse aux lecteurs, il est dit que ce grand souffle de liberté surgit après "quatre années de sujétion". Le communiqué du nouveau préfet qui suit évoque "la tâche d'épuration nécessaire" et les futurs procès pour le "châtiment des mauvais français" [arch. YF]

____________________

Mon allusion au Courrier de la Haute-Saône était relativement courte : je relevais par exemple que le 17 juillet 1942 (second jour de la rafle du Vel d’Hiv) ce journal annonçait les dates d’autorisation de la pêche aux écrevisses et j’ajoutais : « alors que des enfants seront bientôt déportés et exterminés en Allemagne, ce journal appelle ses lecteurs à participer à la "Croisade de l’air pur" afin de permettre au secours national d’envoyer les enfants des villes en vacances à la campagne ».

J’indiquais que dès octobre 1940, il avait annoncé que les commerçants juifs devaient apposer une affiche "entreprise juive", de 20 cm sur 40, en caractère noir sur fond jaune, en français et en allemand. Je reproduisais un extrait du 22 novembre 1940, citant un ouvrage de 1895 intitulé L’Anglais est-il juif ?, qui déroulait une propagande nazie : « quant aux embrassements d’Albion et d’Israël, il ne nous en faut plus. Les boulets allemands sont mille fois préférables », ou « Les juifs ont ruiné le paysan français », « Satan (…) aurait tort de ne pas se servir de ces instruments merveilleux d’inconscience (les juifs), de ces propagateurs involontaires de mal, de ces êtres orgueilleux et lâches, amoureux des ténèbres, sachant se présenter sous des aspects séduisants et frapper l’imagination par des résultats plus brillants que solides, comme lui, si bien faits à son image (Satan) », « La nature nous a laissé sans défense contre ces assauts d’amabilité que nous livrent ces races ». Et le 9 janvier 1942, le journal écrivait : « on ne lisait plus un journal français, mais un journal juif. On ne pensait plus français, on pensait juif. L’or juif, condamné désormais, fut le levier qui permit aux juifs de tout dominer, de tout corrompre », « il faut extirper le virus juif et maçonnique de chez nous ». Je concluais que par de telles phrases les directeurs du journal « approvisionnaient à leur propre initiative les chambres à gaz ».

Certes la charge était sévère : c’est sur cette dernière phrase que le propriétaire des Affiches (qui succédaient au Courrier) porta plainte le 29 septembre 1979, pour la "mémoire des morts" (son père adoptif décédé en 1969, 150 000 francs) et pour lui (100 000 francs). Si notre avocat principal, Jean-Paul Levy, s’employait à plaider sur le fond, il souhaitait invoquer la prescription redoutant que les magistrats condamnent mon propos gravement accusateur (étant donnée l’ancienneté des faits, il n’y avait même pas à apporter la preuve de leur véracité, il suffisait aux juges de dire si l’accusation était diffamatoire). Tout cela s’inscrivait dans un processus inquiétant de réécriture de l’histoire. Il semblait en même temps qu’il était difficile pour la Justice de devoir condamner une revue qui avait abordé un sujet rarement traité sinon jamais : la collaboration de cette petite presse locale qui n’avait pas craint de se faire le porte-parole des Nazis. Mᵉ Jean-Paul Levy était l’avocat de Libération. Je l’ai contacté récemment, alors qu’il coule une retraite tranquille dans la vallée du Rhône, il m’a affirmé que les juges n’avaient fait que respecter la jurisprudence (article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et jurisprudence d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 1953). Un autre avocat de mes connaissances, à Toulouse, m’a livré le même point de vue. Je voulais savoir si ce jugement avait fait jurisprudence dans la mesure où le plaignant n’était pas censé savoir que L’Estocade, qui était bimestrielle et devait paraitre le 1er juillet était parue avant. La Cour de cassation y a répondu, s’appuyant sur la loi ainsi que sur un jugement datant de 1953 : à partir du moment où le demandeur peut apporter la preuve « de la date réelle de la mise de l’écrit à la disposition du public, antérieure à celle portée sur le périodique », cette date est celle du délit, quand bien même « la personne diffamée se serait trouvée dans l’impossibilité de connaître les attaques dont elle a été l’objet ».

Les plaignants invoquèrent le fait qu’ils n’étaient pas les auteurs des textes litigieux mais qu’ils leur avaient été imposés par les autorités allemandes. Ils me reprochèrent de n’avoir pas fait œuvre d’historien en accusant nommément M. G. « d’avoir fait déporter des juifs », sans préciser que ce patron de presse avait été acquitté par la Cour de justice de Besançon suivant un arrêt du 27 septembre 1946 (en réalité dans l’affaire de La Presse grayloise, comme indiqué plus haut, et non pas pour le Courrier de la Haute-Saône).

____

. Dans un prochain article, je décrirai les soutiens que nous avons reçus (dont l’écrivain Vercors, Marcel Paul, ancien résistant et déporté, ancien ministre et fondateur d’EDF, le Canard enchaîné, François Marcot historien de la Résistance et de la déportation, Claude Levy historien de la presse collaborationniste) ainsi que le déroulé du procès avec l’étonnant réquisitoire du procureur qui se transforma en plaidoirie en notre faveur. Le procès me contraignit de reprendre la totalité des publications du Courrier sur les quatre années de guerre ce qui me conduisit à publier une brochure de 40 pages qui confortait notre accusation (j’en ferai dans le prochain article un petit résumé).

. décision de la Cour de cassation en date du 1er décembre 1981 : ici.

Billet n° 819

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).

Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup