Agrandissement : Illustration 1

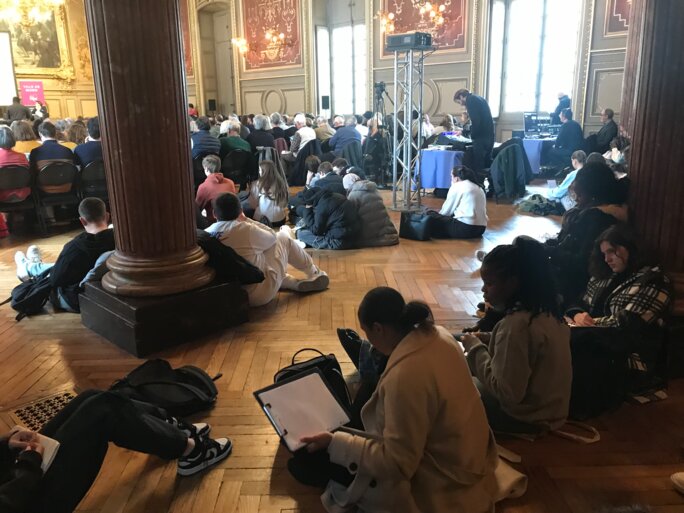

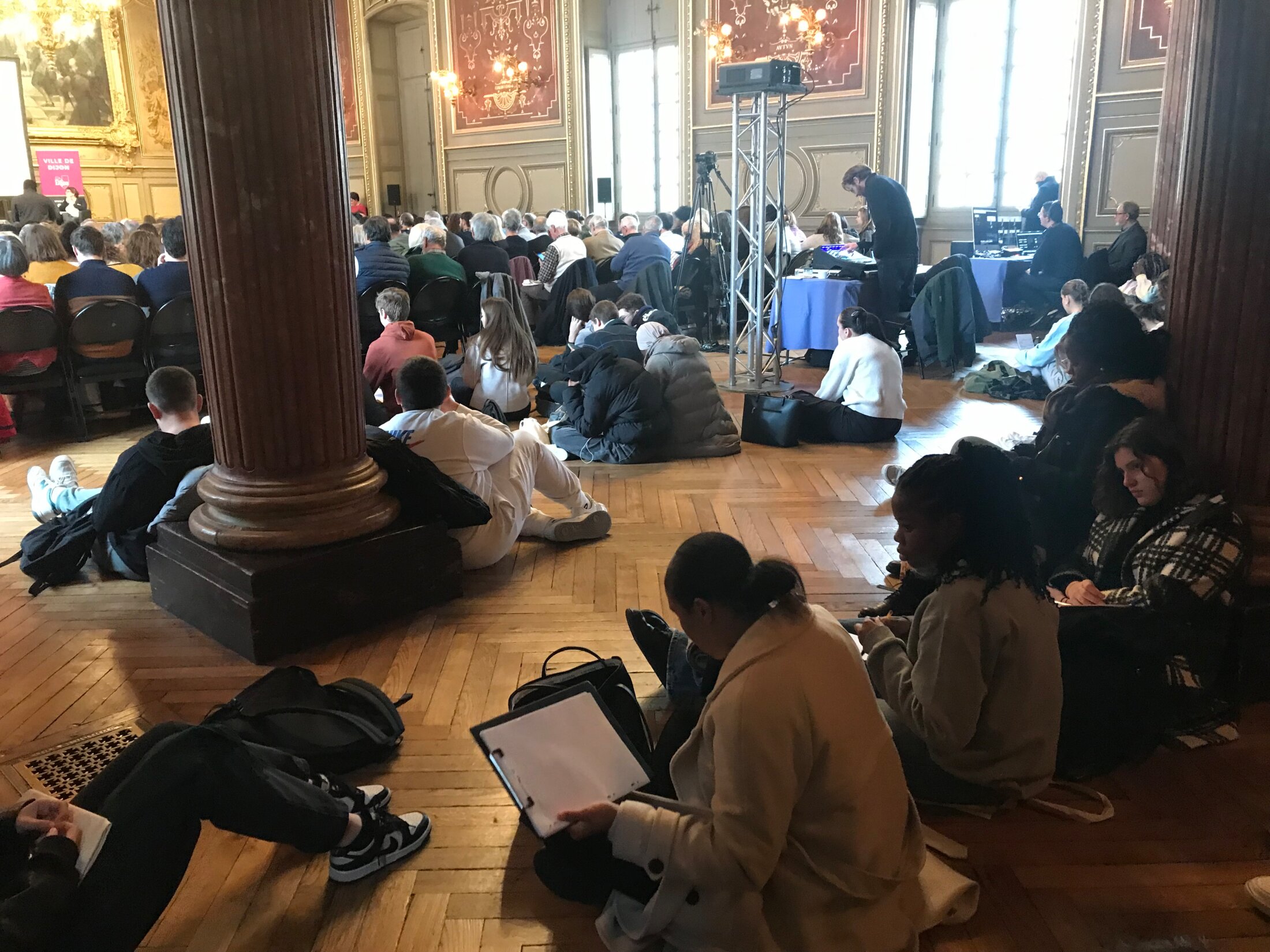

En ouverture, au Palais des Ducs de Bourgogne, Camille Dorival, journaliste chargée de l’organisation de ces journées, ayant succédé au regretté Philippe Frémeaux, appelle à « dialoguer pour construire un avenir désirable » (et annonce qu’après cette édition elle s’en va vers de nouvelles aventures). François Rebsamen, maire de Dijon, maître des lieux, évoque la victoire de l’extrême droite en Argentine et aux Pays-Bas. Face au défaitisme, il oppose la solidarité. Sans craindre son auditoire, il conteste l’écologie de la culpabilisation et prône l’économie de marché (« mais pas une société de marché », tient-il à préciser). Il s’affiche comme défenseur de l’économie sociale et solidaire [ESS]. Il proteste contre le projet de loi immigration et revendique la régularisation des 700 000 sans-papiers, ni expulsables, ni régularisables. Il se présente comme édile édifiant des immeubles, invitant les membres de l’assemblée à ne pas s’opposer ici ou là à la construction de logements. Il parvient plus ou moins à faire oublier qu’en tant que ministre PS du travail sous Hollande, s’il a fait à raison la fusion entre le RSA activité et la prime pour l’emploi, il avait aussi tenu des propos sévères et controversés à l’encontre des chômeurs qui ne cherchaient pas d’emploi.

Ensuite, en vidéo, Olivia Grégoire, ministre déléguée, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, qui fut ministre de l’Économie sociale, solidaire et responsable, dit son estime pour Alternatives économiques qu’elle lit régulièrement. Elle considère que nos modèles économiques s’essoufflent, il faudrait instaurer la planification. L’ESS a, selon elle, énormément à apporter : c’est de l’économie pas du tout en marge mais à part entière. Grâce à différentes structures, elle veut créer des ponts entre économie conventionnelle et ESS, dont les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).

Agrandissement : Illustration 2

« Ambiance crépusculaire »

Après diverses interventions d’acteurs du développement des territoires, un grand débat a eu lieu sur le thème : "Travailler mieux, gagner plus : le dialogue social peut-il encore quelque chose". Il mettait en présence Sophie Binet et Marylise Léon, respectivement secrétaires générales de la CGT et de la CFDT, Hélène Fauvel (FO), David Dutet (Medef local) et Hugues Vidor, président de l’Udes (union des employeurs de l’ESS), interrogés de façon pointue par Sandrine Foulon (d’Alternatives économiques). CFDT et CGT s’accordent pour dire qu’il y a eu une forte mobilisation sur les retraites et qu’Emmanuel Macron n’a gagné que grâce à la Constitution de la Vème République qui lui est favorable. « L’ambiance est crépusculaire », dit Sophie Binet qui constate « une fuite en avant néolibérale qui fait le lit de l’extrême-droite ». Les deux femmes leaders affichent une certaine entente, malgré un article paru le matin sur le site du Monde selon lequel les syndicats vont mettre en sommeil l’intersyndicale [ce qui sera officiellement confirmé une semaine plus tard, le 1er décembre]. Sophie Binet est mise en cause dans l’article du Monde par FO et la CFTC, accusée de tout vouloir régenter. La représentante de FO dit que son organisation n’est pas pour l’intersyndicale permanente. Le représentant du Medef est quelque peu en retrait, face aux deux "ténors" nationales : il préfère tacler l’État (« qui ne sait pas gérer ses institutions ») et défendre le paritarisme. C’est ce que fait également le représentant de l’ESS. Ça ne mange pas de pain : l’État n’est pas là. Maryse Léon se démarque du gouvernement qui vise le plein-emploi, comme les syndicats, mais qui veut contraindre les chômeurs à la reprise d’activité sous prétexte qu’ils seraient chômeurs par choix : « divergence majeure », dit-elle. Elle accuse le gouvernement de n’avoir pas vraiment réfléchi sa réforme des retraites (cf. l’erreur avec la pension minimum) et estime qu’on n’a pas de leçon à recevoir de ces gens-là, comme Gilbert Cette [récemment nommé président du COR, conseil d’orientation des retraites parce que son prédécesseur a déplu au pouvoir en place]. « Réveillez-vous messieurs », lance-t-elle à l’adresse de tous ces hommes qui bloquent les avancées sociales.

Agrandissement : Illustration 3

De son côté, Sophie Binet dénonce le texte sur les 15 heures par semaine exigées aux personnes au RSA, alors qu’on ne demande rien aux employeurs aidés. Selon elle, quiconque sera tenu d’effectuer 15 heures, devra avoir un contrat de travail : « La culpabilisation permanente des gens sans emploi est insupportable ». Pour elle, le gouvernement est comme l’imbécile qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune. 200 milliards d’euros versées en aides aux entreprises, 1/3 du budget de l’État, plutôt que de s’attaquer aux privés d’emploi, sachant que seulement 40 % des inscrits à Pôle emploi sont indemnisés. Il est hypocrite de prétendre faire travailler jusqu’à 64 ans alors que l’emploi des cinquantenaires est problématique et que la négociation sur ce point n’a pas été ouverte. Le chômage subi ainsi avant l’obtention de la retraite est une double peine puisque cela entrainera une baisse de la pension (cotisations réduites sur revenus en baisse). Hugues Vidor considère que cela va entraîner une paupérisation des plus de 60 ans.

Le Medef insiste pour que le patronat ne soit pas perçu à travers le CAC40 (qui ne sont que… 40) mais les 200 000 entreprises regroupant 6 millions de salariés. Il reproche au gouvernement d’avoir pris les choses à l’envers en partant d’emblée sur les retraites au lieu de partir du travail. Il se prononce pour une régularisation des étrangers ayant les compétences recherchées par les employeurs. Il évoque 350 000 postes à pouvoir [c’est bien, contrairement à certains polémistes, il n’exagère pas le chiffre, mais il ne lui a pas été opposé le fait, souvent invoqué par Alternatives économiques, que ce chiffre est grosso modo celui inévitable du turn-over, même si effectivement quelque secteurs sont en tension]. Dans le secteur de l’aide à domicile, Sandrine Foulon précise qu’une évaluation conduit à considérer qu’il manquerait 200 000 emplois, qu’il faudrait créer (ce ne sont pas des postes vacants).

Immigration : « projet de la honte »

Sur le projet de loi immigration telle que modifié par le Sénat, Maryse Léon parle de « projet de la honte ». Elle évoque les sans-papiers qui bossent chaque jour mais doivent raser les murs pour éviter les contrôles. Elle se dit « éberluée » que l’on puisse s’interroger sur la nécessité d’accorder des papiers et met en cause la responsabilité des employeurs. Sophie Binet l’approuve, considérant que les propositions du Sénat sont le signe de l’avancée de l’extrême droite sur laquelle s’organise le débat public. L’absence de papiers permet au patronat de jouer le dumping social. Elle réclame les mêmes droits pour tous : qu’un titre de séjour soit accordé dès qu’on a un travail et de citer ces 650 travailleurs sans-papiers, en Ile-de-France qui ont fait une longue grève avec le soutien de la CGT et ont obtenu gain de cause. Elle stigmatise l’esclavage moderne des saisonniers agricoles condamnés à manger dans des gamelles à chien et à dormir sous des tentes en Champagne.

Autant Marylise Léon que Sophie Binet disent leur inquiétude sur la dégradation sociale, considérée comme inédite. La dignité au travail n’est pas respectée : les salariés vivent mal de parfaire leurs compétences et de ne pas être reconnus. Le chômage repart à la hausse et, contrairement à ses engagements, c’est le moment où le gouvernement continue à annoncer des restrictions sur les droits sociaux des chômeurs. La pauvreté explose, beaucoup ne parviennent plus à vivre de leur salaire, les étudiants doivent faire appel à des épiceries solidaires. Les inégalités sont criantes, la France se targue d’avoir l’homme le plus riche du monde ! Le néolibéralisme nous fait foncer dans le mur de la crise climatique.

Agrandissement : Illustration 4

Toutes deux sont fortement applaudies par la salle, pour ce qu’elles disent et peut-être aussi pour l’unité que ces propos et leur présence côte à côte expriment. Sophie Binet rassure : « le pire n’est jamais certain ; le Front Populaire en 1936 c’est grâce à l’unité syndicale (CGT et CGTU). Le moment de faire primer l’intérêt général est venu, au détriment des enjeux de chapelles ». Hugues Vidor pour l’ESS s’inquiète de la diminution des capacités d’emprunt des entreprises après le Covid. Il lance un cri d’alarme sur le care : les associations sont en danger, elles ont besoin de 4 milliards d’euros d’ici deux ans. Sophie Binet livre la position de la CGT envers l’économie sociale et solidaire en donnant un exemple : son organisation soutient la coopérative SCOP-TI de Marseille, ex-Fralib (anciennement Thé de l’éléphant, créé en 1892), précisant, en guise de conclusion (ovationnée) de la table ronde, que c’est « sans attendre la chute du capitalisme car on risque d’attendre longtemps ».

Le non-recours aux droits, économie pour Bercy

Un table-ronde sur le non-recours rassemblait Sophie Elorri (mutuelles), Lilian Vachon, directeur CPAM de Dijon, Jérôme Voiturier, directeur de l’Uniopss. Malheureusement, Clara Deville, sociologue, autrice de L’État social à distance (sur la dématérialisation et l’accès aux droits des classes populaires rurales) n’avait pu venir : son point de vue aurait pu être précieux, alors que les échanges ont été plutôt technicistes et, à mon sens, n’ont pas assez creusé l’idéologie dominante à l’œuvre dans la déconsidération de l’assistance sociale. Cependant, l’animatrice, journaliste à Alternatives économiques, Céline Mouzon, a bien campé le décor (taux de non-recours au RSA, à la Complémentaire santé solidaire [C2S]), à l’AME). J. Voiturier a rappelé que le terme de non-recours, issu de travaux anglais, est apparu dans une revue de la CNAF en 1996 (Revue des politiques sociales et familiales), indiquant que ce phénomène a des effets négatifs en matière de santé publique, de démocratie et de lutte contre les inégalités. Les pouvoirs publics intègrent cette donnée puisqu’en créant le RSA le taux de non-recours était pris en compte pour fixer le financement du dispositif. Daniel Lenoir, dans la salle, qui fut directeur successivement de trois caisses dont CNAM et CNAF, atteste que Bercy n’avait budgété la prime d’activité qu’à 50 % comptant sur le non-recours ; pour faire face à un recours à 70 %, il fallut faire en catastrophe une rallonge budgétaire.

Agrandissement : Illustration 5

Pour lutter contre le non-recours, le directeur de l’Uniopss cite le Revenu Universel, les Territoires zéro non-recours (expérimentation en cours), la démarche d’"aller vers" et l’accès à France-Services. Il fustige les dossiers numériques compliqués à remplir (la C2S par exemple). Il fait part d’une confidence qu’un médecin lui a faite : la Sécu date de 1945, elle devrait être remise en question. Il lui a alors opposé le fait que la charte des médecins qui leur donne le droit de choisir son patient date de 1929, faudrait peut-être revoir ce passe-droit ! Il critique une évolution qui éloigne la Sécu de son caractère mutualisé (pacte de 1945) et le débat au Sénat où l’idéologie (de la droite dure) a pris le pas.

À cela, le directeur de la Sécu de la Côte-d’Or rétorque que le patient aussi est libre de choisir son médecin : c’est donc réciproque (il va de soi que cette conception, sans doute répandue dans certains milieux, en dit long sur l’idéologie qu’elle recouvre et sur la déconnexion qu’elle sous-tend avec la réalité sociale). Il nous fait par ailleurs le coup de sa mère qui lui a confié qu’il lui était plus facile d’obtenir un rendez-vous chez un vétérinaire que chez son médecin. Il admet que c’est vrai et qu’il veut lutter contre cela. Il tend à minimiser les taux de non-recours, fait le bilan du 100 % santé (dentaire, lunettes, appareils auditifs) et décline les actions nombreuses que sa caisse mène pour faciliter l’accès aux soins (entre autres, le fonds de prévention, les bilans de santé). Il insiste sur le fait, bien réel, que notre système est l’un des plus protecteurs au monde. Il se réjouit que depuis 1996, le budget est voté à l’Assemblée Nationale et est donc consultable par tous [alors même que cette loi Juppé a malheureusement dessaisi les partenaires sociaux de la gestion de la protection sociale]. D’ailleurs, Céline Mouzon conclut l’échange en regrettant qu’il n’y ait pas de débat démocratique sur le vote du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). L’intervention de la représentante des mutuelles a consisté en un plaidoyer en faveur des mutuelles menacées par l’État qui met à leur charge ce qui devrait relever de la Sécurité sociale (comme le 100 % santé qui est abondé par des prélèvements sur les mutuelles).

Agrandissement : Illustration 6

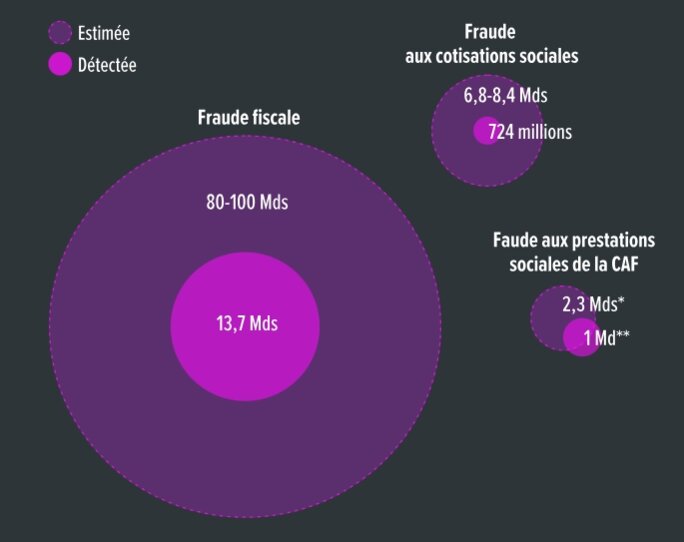

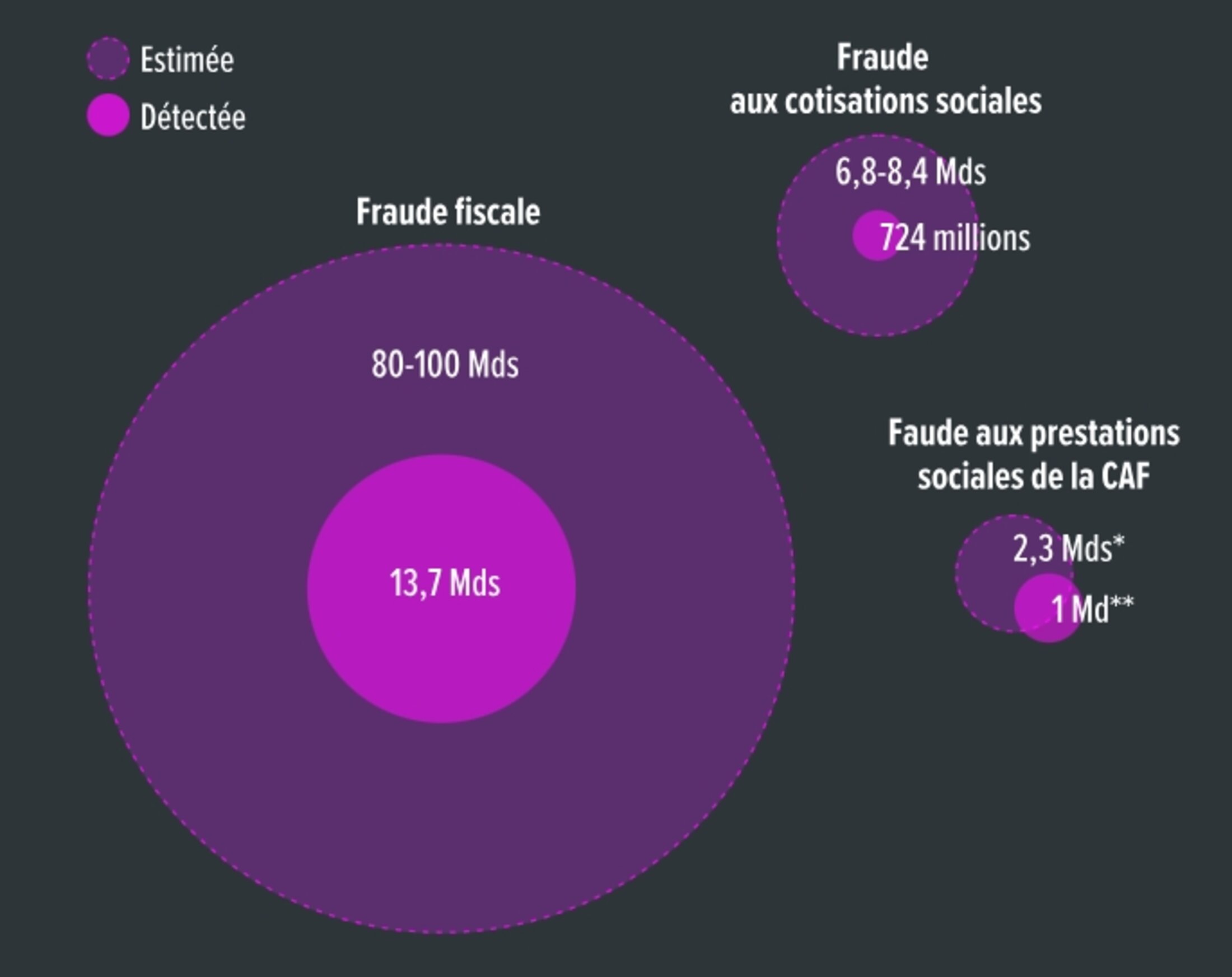

J’interviens juste pour dire que le non-recours est aussi provoqué par le discours méprisant sur l’assistanat et la fraude sociale, tenu par une partie des élites politiques du pays. Les caisses communiquent complaisamment sur leur lutte contre la fraude sociale pour satisfaire les polémistes qui font leur beurre sur le sujet mais pas sur les indus consécutifs à leurs propres erreurs. Tout cela provoque une crainte sinon une panique chez les assurés et allocataires, ce qui ne les incite pas à revendiquer leurs droits. Si le directeur de l’Uniopss m’approuve, le directeur de la CPAM revendique le fait qu’il communique sur la fraude sociale car « frauder c’est voler ». Une fois ce lieu commun asséné, il révèle que « ce que l’on détecte est scandaleux », pour dire que… 2,5 M€ sont récupérés sur 5 Md€ de dépenses, sans préciser que cela représente 0,05 %. Il finit en reconnaissant que ce ne sont pas les « petits » assurés qui profitent mais un faible nombre de professionnels de santé, parfois en bande organisée. « On ne fait pas la chasse aux petits fraudeurs », tient-il à préciser. Alors même, comme Céline Mouzon le relèvera, dans l’esprit du public la fraude sociale ce sont les allocataires, et, j’ajouterai, les « petits fraudeurs » ne sont souvent que des gens qui ont fait des erreurs, d’ailleurs celles-ci sont souvent à leur détriment (sans compter, bien sûr, le montant du non-recours qui se chiffre en plusieurs milliards, peut-être 5, véritable économie faite par l’État)

Des déserts médicaux à l’agro-écologie

Les journées, très denses, plusieurs tables rondes ayant lieu en même temps, se poursuivent avec des interventions sur les déserts médicaux, sur l’impact social et environnemental pour les entreprises de l’ESS, sur les mobilités dans les zones peu denses, sur les associations et leurs rôle économique et leurs relations à l’État, sur la crise sanitaire, sur la transition sociale et écologique, sur les mutuelles, sur les innovations dans l’alimentation, sur les crises bancaires, sur l’école, sur la réindustrialisation, sur les communs, sur les Territoires Zéro chômeur, sur le parie nucléaire de la France, sur la politique du logement, sur la transition agro-écologique, sur la régulation de l’IA, sur les événements sportifs écolos, sur l’héritage d’André Gorz, sur la finance solidaire, sur l’engagement, sur la définition d’un "bon économiste", sur les 50 ans de Lip (avec mes amis Gérard Magnin et Georges Ubbiali avec lesquels j’étais deux jours auparavant à Besançon en réunion privé avec des anciens de l’épopée des Lip, compte-rendu prochain sur ce blog).

Agrandissement : Illustration 7

Classes moyennes et populaires : comment les protéger de la hausse des prix ?

Cette table ronde a évoqué l’évolution du taux de pauvreté, l’inflation, la consommation alimentaire qui a changé (en se restreignant), les difficultés des Restos du cœur. Muriel Pucci, présidente du comité scientifique du CNLE (Comité national de lutte contre les exclusions), décrit l’impact de l’inflation sur les familles : les prestations familiales et minima sociaux n’ont pas été revalorisés à la hauteur de la perte de pouvoir d’achat, soit 30 € par mois entre août 2020 et août 2023 pour le RSA, [soit une perte de plus de 5 %, YF], ce qui risque de faire basculer 200 000 personnes sous le seuil de pauvreté si le gouvernement attend avant de procéder à une revalorisation. Daniel Goldberg, président de l’Uniopss, membre du Pacte du pouvoir de vivre (ancien député PS, universitaire) indique que les problèmes soulevés par les Restos du cœur rejoignent ce que vivent une multitude d’associations. Il parle de pauvreté 3 D, en trois dimensions : approfondissement de la pauvreté, élargissement (nouveaux publics : femmes, jeunes), et enracinement dans les territoires.

Agrandissement : Illustration 8

Aurélie Trouvé (députée LFI et économiste) tient à noter que tout le monde ne pâtit pas de la même façon de l’inflation : les hauts revenus s’en sont plutôt bien tirés, ils ont même augmenté depuis trois ans, alors que pour 90 % des revenus, ils s’effondraient. S’y ajoutent des mesures régressives, deux décisions délétères pour les droits des chômeurs : 40 % de diminution des indemnités pour 400 000 personnes, ce sont les chiffres de l’Unedic. Et le gouvernement veut encore aggraver la situation. Elle évoque sa circonscription (Seine-Saint-Denis) où les bénévoles font un travail remarquable, des enseignants ont la boule au ventre devant des élèves qui manifestement ne mangent pas à leur faim (certains enfants ne vont plus à la cantine). Et Bruno Le Maire dit qu’il n’y a pas d’approfondissement de la pauvreté dans le pays… Le directeur de l’Insee de bourgogne-Franche-Comté confirme que le niveau de vie pour les plus pauvres est en baisse.

. Accès à la vidéo (1h38) : Comment protéger les classes moyennes et populaires de la hausse des prix ?

. Séance de clôture (vidéo), l’avenir de l’ESS :

L’ESS est une économie plus orientée vers les besoins humains, prenant sa part aux enjeux de la transition écologique, relocalisant des activités économiques, incarnant un autre rapport au travail, et enrichissant la démocratie. Néanmoins, l'ESS est confronté à d'apparents plafonds de verre dans son développement, parmi lesquels la difficulté de produire des récits fédérateurs autour de ses modèles, alors que l'on observe la mobilisation de la notion d'impact social par l'économie conventionnelle. L'ESS est-elle capable de transformer en profondeur l'économie, vers un futur désirable pour le plus grand nombre ?

. A ma connaissance, aucune autre séquence n'a été mise en ligne à ce jour.

. Dans deux prochains articles, j’évoquerai les interventions de Dominique Méda (Qu’est-ce qu’un monde "post-croissance" ?) et de Serge Paugam (La solidarité a-t-elle un avenir ?).

. Additif le 28 décembre sur l'intervention de Serge Paugam à Dijon, la présentation de son ouvrage ainsi que plusieurs de ses principaux autres livres, sur la pauvreté et la disqualification sociale : La Solidarité ou nos deux modes d'attachement social

Agrandissement : Illustration 9

Billet n° 772

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup