Résumé :

Dénoncer l’inacceptable

Josette d’Escrivan était détachée de la Croix-Rouge au sein de la prison de Fresnes. Ayant reçu le feu vert de sa hiérarchie, elle informe le consulat des États-Unis que l’un de ses ressortissants, incarcéré, va mal. La direction de la prison ne pardonne pas, c’est l’époque des évènements tragiques de la prison de Clairvaux, les gardiens sont à fleur de peau, ils considèrent que l’assistante sociale désavoue leur travail.

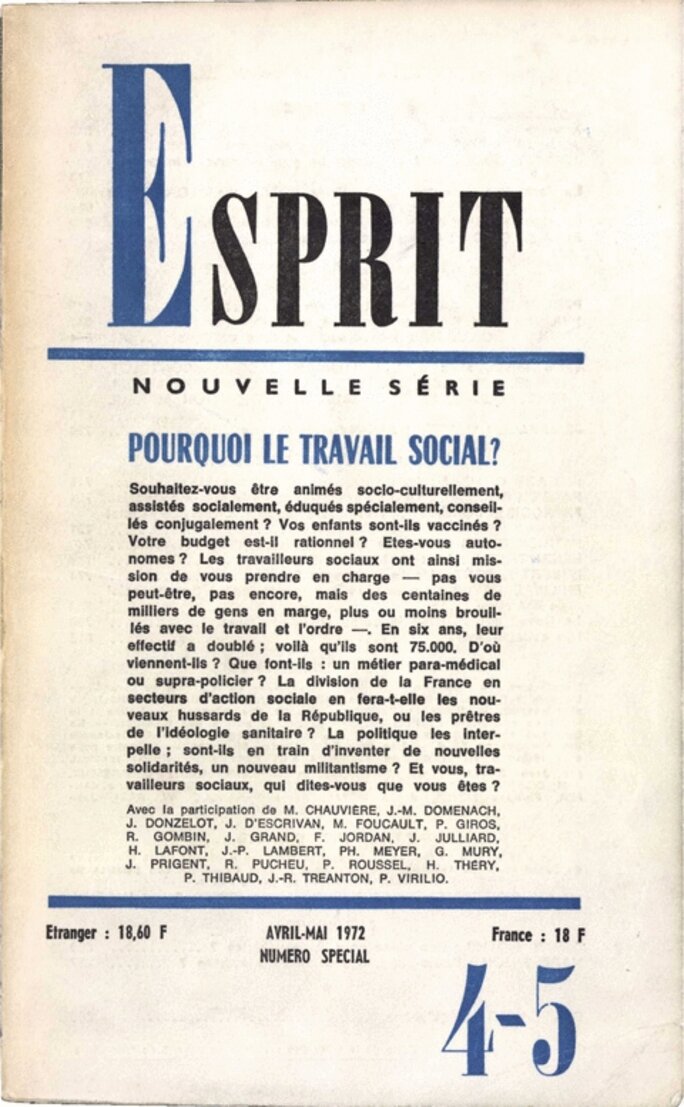

Josette d’Escrivan ne s’incline pas devant ce licenciement, elle porte l’affaire devant les prud’hommes qui reconnaissent le préjudice, mais la déboute, y compris en appel. Dans les milieux du travail social, on se mobilise alors pour défendre sa cause. Josette d’Escrivan n’est pas une militante acharnée : c’est une personne humaine qui a juste considéré que c’était de son devoir d’agir comme elle l’a fait, elle ne pouvait pas se dérober, quitte à perdre son emploi. Elle rédige un document qu’elle adresse à l’ANAS (association nationale des assistants sociaux et assistantes sociales), texte que l’on retrouve dans l’hebdomadaire Témoignage chrétien en janvier 1972 puis, avec quelques compléments, dans le numéro spécial d’Esprit d’avril 1972 qui s’intitule Pourquoi le travail social ? qui va avoir un impact considérable dans le monde du travail social à l’époque.

Parmi les articles d’Esprit qui sentent le soufre, celui de Josette d’Escrivan détonne car il est concret, ne fait pas de grandes théories, il raconte une histoire qui met gravement en cause ce que le pouvoir de l’époque (ça n’a pas changé) attend des travailleurs sociaux. Militant à la CFDT (autogestionnaire), avec des collègues, je prends contact avec Josette d’Escrivan, nous diffusons son texte, collectons une pétition et obtenons une rencontre avec le président de la Croix-Rouge Française de l'époque. Un permanent CFDT, ancien ouvrier de Peugeot-Sochaux, est décontenancé : il me dit ne pas comprendre cette mobilisation corporatiste.

Je décortique cette affaire dans l’article qui suit, qui est paru une première fois dans une revue qui se consacre à la recherche sur l’histoire du service social, Les temps du social (n° 20, de décembre 2022) : Retour sur l’affaire d’Escrivan – 1972 – Au service de qui sont les travailleurs sociaux ?

***

Josette d’Escrivan, assistante sociale de prison

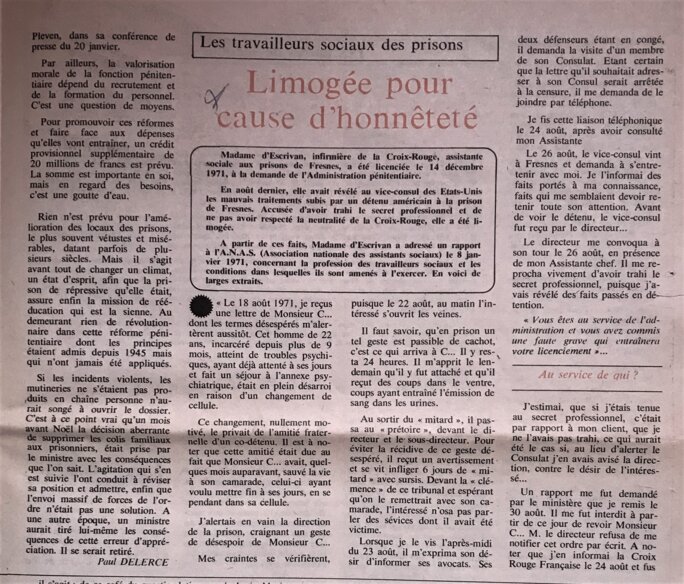

Le 14 décembre 1971, Josette d’Escrivan, assistante sociale de la Croix-Rouge Française (CRF), possédant également le diplôme d’infirmière, détachée à l’Administration pénitentiaire, est licenciée après plus de huit ans de bons et loyaux services à la prison de Fresnes. Son crime ? Avoir alerté le consulat américain de la situation d’un jeune détenu (22 ans), incarcéré depuis près de 9 mois, sans famille à Paris, atteint de troubles psychiques, ayant tenté de mettre fin à ses jours et ayant été maltraité. Elle a accompli cette démarche le 24 août 1971, en l’absence d’avocats disponibles.

Agrandissement : Illustration 1

L’affaire a été succinctement évoquée (et pour la première fois) par Le Monde du 18 décembre 1971 (seul média à avoir donné le nom du détenu : M. Stuart Cicurel). Dans cet article premier, il est dit que le prisonnier « se plaignait d’avoir reçu des coups, alors qu’il était ligoté au ʺmitardʺ sur un lit de contention ». Mais l’affaire ne prend de l’ampleur qu’après la publication d’un article de Josette d’Escrivan elle-même dans le numéro spécial de la revue Esprit d’avril-mai 1972 (Pourquoi le travail social ?). Dans ce texte, intitulé Peut-on ne pas dénoncer l’inacceptable ?, elle explique qu’elle a reçu une lettre désespérée du détenu le 18 août 1971 : il est dépressif, a déjà tenté de se suicider et ne supporte pas d’être séparé d’un camarade de cellule qu’il a sauvé alors qu’il tentait lui-même de se pendre dans sa cellule. Inquiète sur son état, elle saisit aussitôt la Direction, en vain. Le 22 août, le jeune homme tente de mettre fin à ses jours en s’ouvrant les veines. Il est alors mis au cachot [sanction à laquelle les médecins de Fresnes se seraient opposés selon l’article du Monde]. Attaché et battu (coups dans le ventre), il ne proteste pas à sa sortie du cachot car il espère que son camarade revienne dans sa cellule. Ce qui ne sera pas le cas.

Ses avocats étant en congé, il veut à tout prix joindre le consulat. Comme un courrier émanant de lui sera forcément bloqué par la censure, l’assistante sociale se propose de téléphoner aux autorités consulaires. Ce qu’elle fait le 24 août, après avoir consulté sa chef de service (une assistante sociale) qui lui cite l’article 461 du Code de Procédure pénale qui autorise « les assistantes sociales [des prisons] à prendre sous leur responsabilité les contacts qui leur paraissent nécessaires ».

Dégradation des relations gardiens/assistantes sociales

Deux jours plus tard, le vice-consul vient à Fresnes, rencontre l’assistante sociale puis le directeur de la prison. Ce dernier reproche alors à l’assistante sociale d’avoir commis une faute grave, en ayant trahi le secret professionnel. Le sous-directeur ne nie pas les faits ni les violences (des « caresses éducatives », parfois excessives) mais s’étonne que cela puisse intéresser l’assistante sociale, alors que la discipline ne relève pas des fonctions du service social. L’administration pénitentiaire, auprès de la hiérarchie de l’assistante sociale, nie les maltraitances et rappelle son souhait d’avoir une assistante sociale qui ne fasse pas « d’histoires ». Josette d’Escrivan récuse le reproche : le secret professionnel est une exigence non pas envers l’institution mais envers l’usager, ici le détenu. Violer le secret aurait consisté à informer la direction de la prison, contre la volonté de celui-ci. Il n’empêche qu’elle est blâmée par une inspectrice du Ministère de la Justice pour son intervention auprès du consulat. Les relations de l’administration pénitentiaire avec les assistantes sociales de Fresnes se dégradent.

Trois mois après les faits, cette administration demande à la Croix-Rouge de mettre fin à ses « activités au service des prisons », sans invoquer l’affaire mais une mésentente avec l’assistante sociale chef de la prison. Josette d’Escrivan livre dans son article paru dans Esprit un extrait d’une lettre de cette chef qui ne lui fait aucun reproche, lui dit son amitié et sa déception face au comportement de l’administration. La Croix-Rouge française, qui la licencie le 15 décembre 1971 par lettre recommandée datée de la veille, lui reproche son « incompétence », une « faute professionnelle » et le « non-respect des principes de la Croix-Rouge » : le principe de « neutralité » ! La salariée a droit à une indemnité de licenciement de 40 % de son salaire mensuel.

Pourtant, lorsqu’en mai 1969, il avait été question qu’elle soit directement embauchée par l’administration pénitentiaire, la Croix-Rouge s’y était opposée arguant du fait qu’elle serait plus libre de parler que ses collègues pénitentiaires, en cas de nécessité. Les faits démontraient qu’il n’en était rien.

Agrandissement : Illustration 2

Cet article dans Esprit est l’occasion pour Josette d’Escrivan d’interroger le lien de l’assistante sociale avec l’employeur, quelle attitude adopter « en cas de conflit entre l’intérêt du client et celui de l’organisme employeur » ? « Peut-on exercer nos professions sans dénoncer l’inacceptable ? », écrit-elle, phrase qui servira de titre. Elle ironise sur le fait qu’on invoque ici le secret professionnel alors que dans l’affaire qui a aussi défrayé la chronique, à Besançon, deux éducateurs sont condamnés pour avoir refusé de dénoncer des jeunes violents : ils invoquaient le secret professionnel que la justice ne leur reconnaît pas. Elle conclut en se demandant si les travailleurs sociaux sont « les auxiliaires du pouvoir quel qu’il soit ? Avons-nous un rôle d’éducateur en visant à donner à chaque homme sa pleine dimension ou acceptons-nous seulement de l’ʺadapter ʺ à la société ? ». Dans ce n° d’Esprit qui s’interrogeait sur le travail social dans sa fonction de contrôle social, elle s’inquiète du climat d’insécurité auquel sont confrontés les travailleurs sociaux qui « pour faire respecter les droits de la personne doivent risquer leur poste ».

Esprit ne le précisait pas mais le texte de Josette d’Escrivan était paru dans une version à peine plus courte dans l’hebdomadaire Témoignage chrétien le 27 janvier 1972 (elle n’évoquait pas alors l’article du code de procédure pénal qui l’autorisait à prendre les contacts nécessaires ni les tentatives de la direction de la prison d’amadouer le détenu tout en le sanctionnant à nouveau). Tant Témoignage chrétien qu’Esprit présenteront le texte publié comme un rapport de Josette d’Escrivan adressé à « l’Association nationale des assistants sociaux » (pour TC), des « assistantes sociales » pour Esprit.

Première audience de tribunal d’instance

Le 18 septembre 1972, se tient une première audience du tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris (siégeant en matière prud’homale) : la Croix-Rouge tente alors d’utiliser une lettre du 5 janvier 1972 dans laquelle Mme d’Escrivan reconnaissait, auprès de Mme Martin, la loyauté de cette institution à son égard. En vain, le tribunal déclare recevable la plainte de Mme d’Escrivan, considérant que la Croix Rouge s’est « inclinée » devant les arguments de l’administration pénitentiaire et, compte tenu du désaccord entre les parties (conciliation infructueuse le 2 février 1972), ordonne une mesure d’enquête, chacun pouvant citer des témoins. J’écris le 3 octobre à la rédaction d’Esprit pour entrer en contact avec Josette d’Escrivan, cette dernière me répond dès le 7 octobre, me remerciant de m’intéresser à son affaire et elle m’envoie le jugement du 18 septembre.

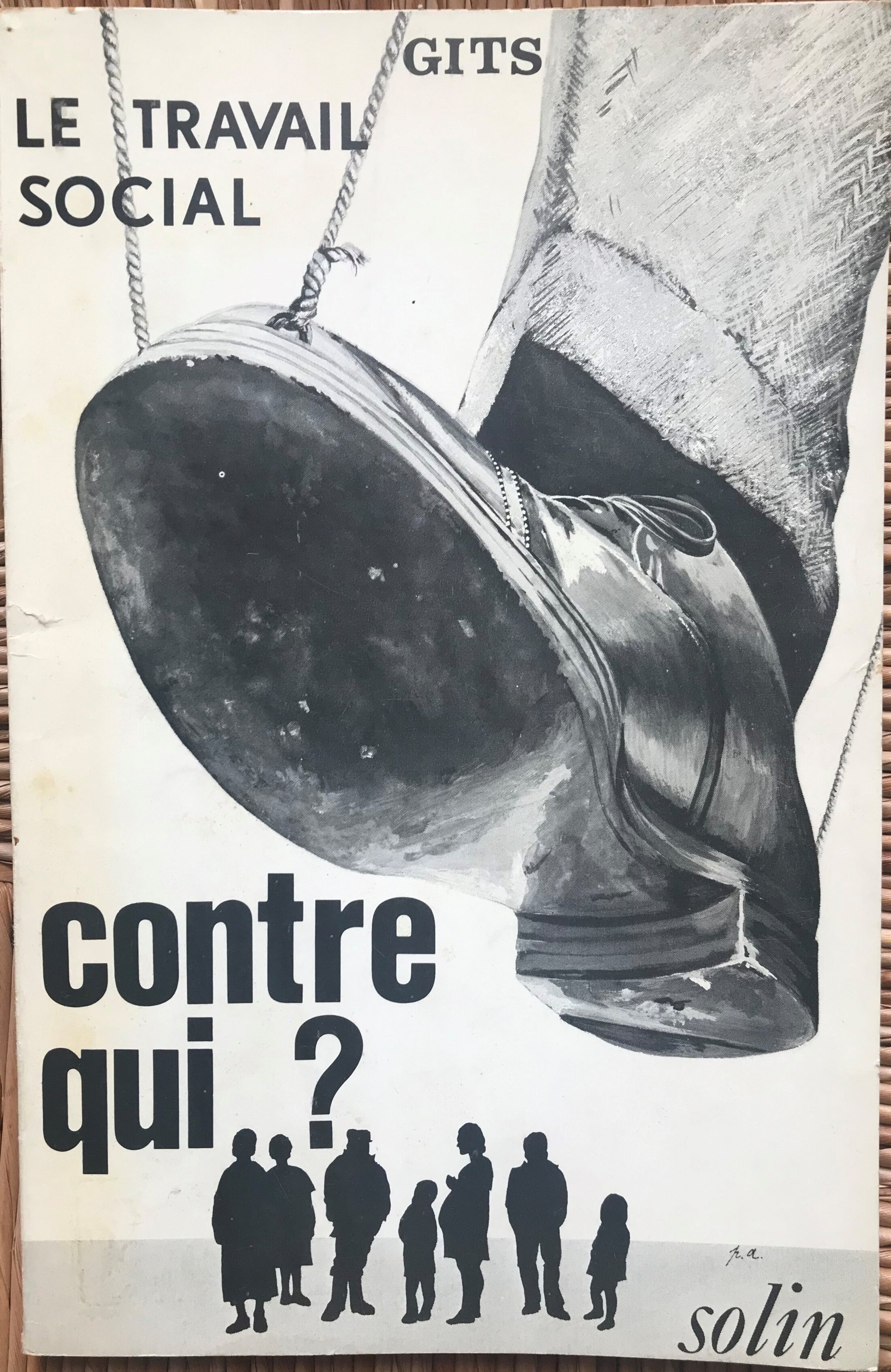

L’audience des témoins a lieu le 20 octobre 1972. Ce jour-là, selon Le Monde daté des 22/23 octobre, nombreux témoins ne disent que du bien de la plaignante et personne ne conteste que le détenu a subi des sévices graves. Ces témoignages à la barre seront retranscrits au cours du premier trimestre 1974 dans un ouvrage du GITS (Groupe d’information des travailleurs sociaux) intitulé Le travail social contre qui ? aux éditions Solin (qui édite également la revue Champ social), sans que l’on sache s’il s’agit d’un verbatim fidèle (les extraits qui suivent sont tirés de cette retranscription). Trois témoins, cités par Josette d’Escrivan, viennent à la barre : M. Georges Leroy, juge de l’application des peines et président du COPAL (comité d’aide aux anciens détenus), atteste qu’il a travaillé en étroite collaboration avec Mme d’Escrivan, que ses rapports et notes « étaient marqués au coin du bon sens et très pertinents » et qu’après son licenciement, il a cherché en vain de lui trouver un autre poste hors de l’administration pénitentiaire mais « s’est heurté à des portes fermées ». Il indique à l’audience que le jeune américain « aurait subi des sévices », précisant qu’il tient cette information de « différentes sources ».

Mme de Leiris-Monod, assistante sociale chef à la prison de Fresnes, dit qu’elle aurait agi comme Mme d’Escrivan dans une même situation. Elle révèle que l’affaire s’apaisait quand survint le meurtre d’un surveillant à Lyon en juillet 1971 et le drame de Clairvaux où, en septembre 1971, deux prisonniers ont tué à l’arme blanche un gardien et une infirmière : « le personnel, surveillants et gardiens, était très sensibilisés et pensait que les assistantes sociales ne leur étaient pas aussi favorables qu’à l’ordinaire vis-à-vis de l’administration des détenus. Mme d’Escrivan était particulièrement visée en raison de son intervention […] auprès du consul ». Elle lui a écrit une lettre de soutien parce qu’elle avait de l’estime pour elle et voulait l’aider à trouver une autre situation.

Josette d’Escrivan avait expliqué dans son texte publié par Esprit que la tension au sein de l’équipe du service social était provoquée par la direction de la prison qui multipliait « les incidents et les brimades », ce qui provoqua « une attitude de panique » parmi des professionnelles se sentant « en insécurité ». Elle avait elle-même rappelé l’événement tragique de la prison de Clairvaux : le drame s’est produit alors que la situation « alarmante » de cette prison avait été signalée par le juge d’application des peines et le directeur des affaires criminelles à la Chancellerie, prévoyant, écrit-elle, « avec lucidité les graves conséquences qui en découleraient ».

Mlle Jeanne Martin, directrice des assistantes sociales et des infirmières de la Croix-Rouge française, considère que l’assistante sociale était autorisée à joindre le consulat mais que « emportée par l’émotion, elle avait dit plus que ce qu’elle voulait en dire de ces révélations », c’est ce qu’elle, directrice, avait communiqué à Mlle Heurtevent, chef des assistantes sociales de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice, lui précisant qu’elle avait été amenée « à dépasser certaines limites de la discrétion ». Elle avait estimé que Mme d’Escrivan allait, à l’avenir, tirer les leçons de cet incident. L’affaire semblait avoir été classée. Quand l’administration pénitentiaire a fait connaître son souhait que l’assistante sociale soit déplacée ou licenciée, Mlle Martin a précisé que la Croix-Rouge n’avait aucun grief à son encontre et que c’était à l’administration de se déterminer. Mme d’Escrivan lui avait dit que ses relations avec le personnel surveillant se dégradaient, et que le sous-directeur de la prison était dur avec elle. Une collègue avait attesté que Mme d’Escrivan était « une bonne assistante sociale et une bonne collègue ».

Trois autres témoins, cités par la Croix Rouge, apportent des éléments qui confirment que tout s’est joué autour de ce contact pris avec le consulat américain. Mlle Heurtevent dit qu’elle a apprécié chez Mme d’Escrivan, qu’elle connaît depuis 1963, « la conscience professionnelle et la compétence ». Quand elle a appris la démarche qu’elle avait effectuée pour ce détenu, Mlle Heurtevent a estimé qu’elle « avait outrepassé ses possibilités d’action en informant une autorité étrangère de faits qui n’auraient relevé que de l’administration française ». Elle invoque Mme de Leiris qui aurait reproché à Mme d’Escrivan d’être agressive avec elle ainsi qu’avec ses collègues, « trop prudentes et réservées », ce que le directeur de la prison aurait confirmé. L’article du Monde cité plus haut rapportait qu’elle aurait incité ses collègues à agir comme elle, considérant « qu’en dénonçant les sévices, elle faisait quelque chose qui était conforme à la conscience humaine. Elle leur donnait mauvaise conscience ». Alors même que le sous-directeur de l’administration pénitentiaire l’avait avisée que l’affaire était « classée », Mlle Heurtevent, constatant que l’assistante sociale adoptait une « attitude ironique et impertinente avec ses supérieurs » et « ses divergences avec ses collègues », cela justifiait que demande soit faite à la Croix Rouge en vue d’un licenciement.

René Barrat, directeur du personnel de la Croix Rouge, précise que Mme d’Escrivan est la seule assistante sociale à temps complet, relevant de la Croix Rouge, exerçant dans une prison. Il avait eu l’assurance de l’administration pénitentiaire que l’affaire était classée, mais début décembre 1971, le président de la Croix Rouge [maitre Marcel Carraud] recevait une lettre l’informant que Mme d’Escrivan était déchargée de ses fonctions à la prison de Fresnes. Mlle Martin avait dit lors de son témoignage à la barre qu’elle avait demandé au « conseil départemental » (sans doute instance de la CRF) de lui trouver un poste pour la reclasser. On lui aurait proposé un emploi dans un centre d’hygiène mentale, proposition à laquelle Mme d’Escrivan n’aurait pas donné suite. M. Barrat déclare que le 7 décembre 1971, soit juste après la réception de la lettre de l’administration pénitentiaire, il a annoncé à Mme d’Escrivan venue le voir qu’il était obligé de mettre fin à ses activités, avec préavis et indemnités de licenciement. Il confirme que, cependant, un poste était proposé de façon formelle dans un centre d’hygiène mentale à Meudon. Mme d’Escrivan semblait « consentante à ces mesures de licenciement et de reclassement». Il précise que si le poste ne lui avait pas convenu, un autre lui aurait été proposé. À l’audience, Josette d’Escrivan indique qu’on ne lui a proposé un poste qu’après le licenciement.

Agrandissement : Illustration 3

Dernier témoin : Mlle Yvonne Monard, ancienne responsable du service des prisons à la Croix-Rouge française confirme que, selon elle, l’affaire avait été classée, mais elle donne une information qu’on ne retrouve pas ailleurs et qui explique certainement bien des choses : le consul des États-Unis, une fois informé, a pris contact avec le Garde des sceaux, c’est ainsi que l’affaire « a rebondi ». Elle dit ne plus savoir qui lui a donné cette information. On ne connait pas non plus la teneur de cet échange.

L’article du Monde des 22/23 octobre 1972 livre le contenu de la lettre de soutien de Mme de Leiris à Josette d’Escrivan : « assez lâchement, on a trouvé un prétexte dont personne n’est dupe pour vous licencier », ne croyant manifestement pas à l’argument invoqué de la mésentente avec les assistantes sociales de la prison, dont Mme de Leiris était la chef.

J’apporte là un témoignage personnel. Dès juin 1972, la CFDT des services sanitaires et sociaux de Haute-Saône avait diffusé le texte de Josette d’Escrivan avec une présentation signée de Jacqueline Pauthier, éducatrice spécialisée et de moi-même, assistant social (j’assurai alors des responsabilités syndicales au niveau de mon association employeur, du département et de la région de Franche-Comté). Nous appelions à signer une pétition (nous recueillons une vingtaine de signatures de travailleurs sociaux). Le GITS m’indique le 13 juillet qu’il y a au niveau national déjà 1500 signatures recueillies, et qu’il espère en obtenir 2000 pour l’audience du 18 septembre.

Suite à la diffusion de notre document, mon employeur nous avait proposé de rencontrer tout simplement le président national de la Croix-Rouge française, Me Carraud, dont les bureaux étaient situés, à Vesoul, exactement en-dessous des nôtres (service social de prévention et d’AEMO). Lors de cette entrevue qui eut lieu le 17 juillet 1972, cette personnalité, qui avait été engagée dans la Résistance au sein du mouvement Témoignage chrétien et avait été sénateur de Haute-Saône, semblait bien éloigné des arcanes parisiens : il se contenta de nous dire que l’administration pénitentiaire ne voulait plus de Mme d’Escrivan, la Croix-Rouge n’avait plus d’ « agrément » et qu’elle était contrainte de la licencier, précisant, selon ce que Paris lui avait dit, qu’elle avait refusé « une place » qui lui avait été proposée. Le président se refusait à prendre position sur l’affaire, il ne prenait pas à son compte des propos désobligeant tenus par le chef du personnel, mais ne comprenait pas que la salariée le poursuive alors qu’il était tributaire d’une administration qui ne voulait plus d’elle.

Les plaidoiries n’ont lieu que le 29 novembre 1972 : Josette d’Escrivan maintient ses griefs à l’encontre de la Croix-Rouge, celle-ci considère qu’elle n’a commis aucune faute ou légèreté blâmable. Josette d’Escrivan m’informe par téléphone le 8 décembre que l’ANAS a produit un texte qui a été utilisé pendant les plaidoiries.

Le jugement de première instance est rendu le 8 janvier 1973. Josette d’Escrivan est déboutée de sa demande de dommages-intérêts [30 000 francs] pour licenciement abusif et est condamnée aux dépens. Il est dit dans ce jugement que l’administration pénitentiaire, dans sa lettre du 30 novembre à la Croix-Rouge, reconnait que « l’intéressée accomplissait son service dans des conditions satisfaisantes », « mais depuis » tout a changé (sans que l’on sache depuis quoi) : son comportement s’est modifié et elle perturbe par sa mésentente avec sa hiérarchie et ses collègues « le bon fonctionnement du service social ». Le tribunal constate que la lettre de licenciement ne le dit pas, mais celui-ci est dû au contact pris par Mme d’Escrivan avec le consulat, qu’elle s’était comportée de façon « conforme au rôle de soutien moral qu’ont à remplir les assistantes sociales déléguées dans les prisons » ce qui est « tout à l’honneur de la demanderesse ». Tous les témoins ont souligné « l’esprit humanitaire, la conscience professionnelle et l’absolu dévouement » de Mme d’Escrivan. L’article D.461 du code de procédure pénale autorise les assistantes sociales à prendre « sous leur responsabilité tous contacts qui leur paraissent nécessaires ».

Démarche « généreuse et licite » donc, mais, en révélant au consul des faits dont elle n’avait pas été témoin, elle s’est laissée emporter « vraisemblablement par son tempérament affectif ». Ce qui est contraire à sa mission qui lui fait « obligation de discrétion et de réserve que prescrit aux assistantes sociales des prisons l’art. D.462 du code de procédure pénale [CPP]». Cet article stipule que « les assistants sociaux et assistantes sociales sont tenus à l’égard de tous au secret en tout ce qui concerne les informations qu’ils ont pu recueillir dans l’exercice de leurs fonctions » [plusieurs copies du jugement, dont la reproduction intégrale parue dans le livre du GITS citent à tort l’art. D.452 du CPP]. Il n’est pas certain que ces révélations servaient le détenu qui revendiquait essentiellement de pouvoir regagner son pays, de ce fait l’assistante sociale aurait pu tout simplement saisir la commission de surveillance de la prison.

Le tribunal (rappelons-le : un juge et non pas des élus prud’homaux) constate que nombreux témoins ont attesté que l’affaire semblait classée et que c’est « un certain malaise » consécutif aux événements de Clairvaux et de Lyon, comme l’a indiqué Mme de Leiris-Monod, qui l’a relancée. Le tribunal reprend à son compte l’avis de Mme de Leiris [cité plus haut] selon lequel, suite aux événements de Lyon et de Clairvaux, « le personnel – surveillants et gardiens – était très sensibilisé et pensait que les assistantes sociales ne leur étaient pas si favorables qu’à l’ordinaire quant à l’attitude à observer vis-à-vis des détenus ». Et Mme d’Escrivan plus que d’autres, suite à son intervention. En conséquence, les tensions entre les surveillants et le service social justifient que l’administration ait voulu retirer l’agrément. La Croix-Rouge, qui « s’était employée à atténuer les conséquences de l’indiscrétion de son assistante sociale », ne pouvait que s’incliner devant cette décision. Par ailleurs, Mme d’Escrivan n’a pas accepté le poste qui lui était proposé à Meudon. En conséquence, elle ne peut faire état d’un préjudice matériel, ni d’un discrédit. Puisqu’elle n’apporte pas la preuve du caractère abusif de la rupture du contrat, alors même qu’elle a commis « une faute », elle ne peut réclamer à son employeur une quelconque réparation et est donc déboutée. Ainsi le jugement évolue dans les termes employés : après avoir dit au début que sa démarche était tout en son honneur, il finit par reprocher à la plaignante une indiscrétion puis une faute.

Dans une lettre datée du 12 janvier 1973, Josette d’Escrivan me fait part de sa surprise : les audiences précédentes laissaient « espérer la compréhension du problème de fond » : « il faut croire que les pressions du Ministère ont eu raison… ». Elle décide d’aller en appel, sans espoir, mais l’essentiel pour elle est l’information du plus grand nombre, avec le soutien du GITS. Elle précise : « il ne s’agit pas de ma cause de licenciée, mais de la cause de la profession ». Le GITS (1) publie un communiqué dans lequel il déclare qu’ « après le jugement de Besançon du 4 novembre 1971, cette affaire constitue un nouveau précédent pour réduire le rôle du travailleur social à celui d’auxiliaire de justice ».

Elle n’a pas trahi son ‘client‘

Le 29 janvier, dans un texte de cinq pages, que je co-signe avec Jacqueline Pauthier, nous écrivons : « il s’agit de savoir si l’assistante sociale des prisons est celle des prisonniers ou de l’Administration ». Nous contestons cette « extension abusive de la notion de secret professionnel faite par l’Administration pénitentiaire et par la Croix-Rouge. Madame d’Escrivan n’a fait que respecter la volonté d’un ‘client’ et ne l’a donc pas trahi ». L’obligation de discrétion et de réserve, opposée à Josette d’Escrivan, n’est qu’un appel à la complicité, écrivons-nous. Nous rendons hommage à son courage, qui rejoint celui d’autres professionnels sanctionnés : une psychiatre de la prison de Toul, un juge d’application des peines ayant dénoncé les méthodes de répression à la prison de Clairvaux, avant le drame qui s’y est déroulé. Le rôle assigné au travail social est de traiter des cas individuels, pas de s’attaquer aux causes. Là, il s’agissait bien de simplement venir en aide à un individu, sauf que mettre en cause le comportement de l’administration pénitentiaire, cela devenait politique, et donc répréhensible.

Philippe Meyer, membre du GIP (groupe d’information sur les prisons), à l’époque sociologue très contestataire, dénonçant sévèrement le contrôle social exercé sur les familles par les travailleurs sociaux (cf. L’Enfant et la raison d’État) reproche au ministère « d’étouffer et couvrir les passages à tabac » et les mises au mitard sans jugement. Nous notons que le jugement n’a pas contesté qu’il y ait eu des sévices à l’encontre du détenu. Abordant la question des suicides en prison, nous évoquons un article de Syndicalisme Magazine (CFDT) qui vient de paraître (daté de février 1973) et qui indique qu’« une quarantaine de détenus se sont donné la mort en 1972 dans les prisons ». A la Santé, ce sont cinq ou six tentatives de suicide par semaine. Nous reprochons à la Croix-Rouge de n’avoir pas voulu étudier l’affaire sur le fond : or c’était dans son rôle de défendre l’assistante sociale qu’elle employait : « ou bien la Croix-Rouge est un organisme international chargé de ʺvenir en aide aux blessés et aux victimesʺ ou bien elle est une entreprise de louage de services ».

Le 31 janvier, un meeting de soutien a lieu à Paris salle Mabillon dans le 6ème arrondissement. Nous avons adressé notre texte à Maître Jean-Jacques de Felice, célèbre avocat, que Josette d’Escrivan a choisi comme conseil. Il nous avait demandé une éventuelle prise de position en vue d’une nouvelle audience prévue le 5 mai devant la 22ème Chambre de la cour d’appel.

L’Association nationale des assistants sociaux

L’ANAS a expliqué dans la Revue Française de Service Social n° 99 (3ème trimestre 1973) que, puisqu’ « il s’agissait d’intérêts strictement privés sans possibilité de constitution de partie civile », elle n’avait pu intervenir directement, mais, considérant finalement que des questions d’ordre professionnel étaient en jeu, elle a pris position, par un texte communiqué aux avocats des deux parties, sur l’exercice de la profession et non pas sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’assistante sociale. L’ANAS s’est également prononcée sur l’affaire avant l’audience de la Cour d’appel sur les devoirs et les obligations des travailleurs sociaux. Elle invoque une responsabilité de l’assistante sociale, profession d’intérêt général, à l’égal du médecin ou de l’avocat, et s’appuie sur le Code de la famille et de l’aide sociale et surtout sur une circulaire interministérielle du 22 octobre 1959, prise en application d’une loi de titularisation des assistants de service social des administrations, qui stipule que la fonction de ces derniers consiste à « rechercher les causes qui compromettent l'équilibre physique, psychologique, économique ou moral d'un individu, d'une famille ou d'un groupe, et de mener toute action susceptible d'y remédier ». Le professionnel doit disposer de la liberté de choix de ses moyens d’action, comme l’indique un alinéa de l’article D. 461 du CPP : « pour les besoins de leur travail, les assistants sociaux et assistantes sociales assurent la liaison avec les divers services sociaux locaux et prennent, sous leur responsabilité, les autres contacts qui leur paraissent nécessaires ». L’assistante sociale n’a pas à se préoccuper du statut juridique des individus, mais des « incidences de leur incarcération sur leur équilibre physique, psychologique, économique et moral » ; par ailleurs, « elle aide la justice à s'exercer dans le respect de la dignité des justiciables en état d'incarcération ». Elle ne s’immisce pas dans l’application des règlements de discipline, et son action n’est pas subordonnée à cette discipline. En conséquence, Mme d’Escrivan est bien restée dans le cadre de l’application du code de procédure pénale. Son intervention a été dictée par l’état du détenu, et non par le fait qu’il était détenu. L’ANAS considère que si l’article D.462 du CPP prévoit que « les assistants sociaux et assistantes sociales sont tenus, à l'égard des tiers, au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions », l’intention de Mme d’Escrivan n’était pas de révéler des éléments de nature à entraver l’exercice de la justice mais tout simplement de répondre à l’appel d’un détenu qui demandait de l’aide, ce qui impliquait de donner au consul des précisions sur l’état physique et mental de ce détenu et de rapporter ses propos. S’il devait en être autrement, alors l’assistante sociale n’aurait aucun moyen d’action, et les détenus ne pourraient lui accorder leur confiance. L’intervention du consul auprès du ministre de la justice et les événements de Clairvaux n’ont pas à entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la démarche de Mme d’Escrivan.

Selon ce qu’un responsable national du GITS me livre à l’époque, l’ANAS aurait été embarrassée devant cette affaire mais aurait pris tout de même la défense de l’intéressée (ce fut semble-t-il aussi le cas de la CGT). On l’a vu, l’ANAS s’est expliqué sur son soutien. Ce soutien s’est poursuivi dans les étapes suivantes, même si l’information a peu circulé ensuite. Par exemple, le GITS, dans son livre déjà cité de 1974, ne dit rien des autres étapes judiciaires, alors que la Revue française de service social évoquera dans son n° 99 (1973) l’arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 1973 qui reprend à son compte les attendus de la première instance. L’ANAS a soutenu le pourvoi en cassation pour que la Cour suprême se prononce, en dehors du cas de Mme d’Escrivan, sur un point de droit à savoir la nécessaire prise en compte de « la nature propre de la profession d’assistante de service social envers les usagers ». L’ANAS a alors lancé un appel au soutien financier pour que soient couverts les frais de procédure.

Les arguments pour contester la décisions de la Cour d’appel portent sur les articles du Code de la famille concernant les assistants sociaux (dont le secret professionnel), les articles 461 et 462 du CPP, le code du travail, le code civil (sur la valeur des contrats). La Cour de cassation récuse les moyens de défense dans une décision de rejet en date du 23 octobre 1974 [accessible sur le site internet de la Cour] : elle déclare que la Cour d’appel, en invoquant l’arrêt de l’agrément accordé par l’administration pénitentiaire, a considéré à raison que la Croix-Rouge « n’avait pas agi avec légèreté blâmable ni intention de nuire à l’intéressée » en mettant fin « à un contrat de travail fait sans détermination de durée ». Et ce même si l’attitude de l’intéressée « était exempte de tout reproche ». La Cour de cassation refusait donc de se prononcer sur la nature spécifique de la profession d’assistant social, reconnue par les textes.

Agrandissement : Illustration 4

L’ouvrage du GITS (1974), déjà évoqué, avait publié le texte de Josette d’Escrivan (conforme à la version du texte paru deux ans auparavant dans Esprit, mais en le titrant différemment : Au service de qui ?), les témoignages, le jugement du tribunal d’instance. Et aussi des commentaires : la Croix-Rouge est mise en cause quant à sa mission humanitaire, elle aurait dû, en effet, prendre fait et cause pour son assistante et pour le détenu et « exiger une enquête, des sanctions, voire une réparation des sévices ». Josette d’Escrivan n’a été que le porte-parole du détenu, elle avait constaté les sévices mais ne prétend pas en avoir été témoin. Le rôle du travailleur social est « d’ouvrir à chacun les voies de recours contre les exactions, les brimades, la ségrégation dont il est victime ». Et qui sont plus victimes que « les ‘usagers’ des services sociaux, les prisonniers, les assistés, les réprouvés, les laissés pour compte de la ’nouvelle société’ ». Le secret professionnel a été abusivement invoqué alors même que l’inaction de l’assistante sociale aurait pu la mettre sous le coup de la non-assistance à personne en danger.

Le GITS confirme le lien qu’il fait avec l’affaire de Besançon, dénonçant « une entreprise de mainmise générale de l’État sur les services sociaux ». Il explique le sens d’une défense : il ne s’agit pas de prendre en charge des intérêts corporatifs « mais bien ce qui dans le travail social fait solidarité entre travailleurs sociaux et usagers ».

Karima Gacem, dans un article sur la revue Forum [2019/3, n° 158] sur les « contours du droit d’alerte » dans le travail social a fait une allusion à Josette d’Escrivan, considérant qu’elle a usé du droit d’alerte, à une époque où on l’invoquait peu (même si ce droit ne lui a pas été reconnu). Elle relève le fait que la profession d’assistante sociale est la seule disposant d’un secret professionnel légalement reconnu sans avoir pour autant un Ordre professionnel, ce qui aurait réduit la portée du soutien de la profession.

Dans le milieu du travail social, Josette d’Escrivan a été une référence : elle a symbolisé non pas la militante à la pointe du combat mais l’assistante sociale de base respectant tout simplement les valeurs de la profession, et prenant de ce fait d’énormes risques. Si le célèbre numéro d’Esprit était dense, le texte de Josette d’Escrivan a été particulièrement remarqué. Il ne partait pas dans de grandes théories, il était concret : pour les travailleurs sociaux, il incitait à la solidarité, alors que beaucoup d’autres articles et débats, émanant de grands penseurs et non pas de travailleurs sociaux, déroulaient une critique pas seulement à l’encontre de l’État mais aussi des travailleurs sociaux eux-mêmes, accusés de collaborer à une entreprise de contrôle social. Au final, ce pavé dans la marre (380 pages, pas forcément toutes lues) annonçait d’autres brûlots, comme La Police des familles de Jacques Donzelot, L’Enfant et la raison d’État, déjà cité, Le travail social de Jeannine Verdès-Leroux, Familles hors la loi de Claude Liscia, qui remettaient en cause les cadres de pensée et impactèrent les travailleurs sociaux engagés, confortant leur perception plus ou moins confuse que, dans une société pompidolienne post-68, on leur faisait jouer un rôle contraire aux valeurs affichées du travail social.

Françoise d’Escrivan m’indique que sa mère retrouva un poste d’assistante sociale dans un centre pour handicapés à Epinay, dont elle assura ensuite la direction jusqu’à sa retraite. Elle ne revint jamais sur cette affaire, d’ailleurs dans son entourage proche, si on la soutenait, on était réservé sur l’ampleur que cela avait pris. Elle est décédée le 21 janvier 2020 à 93 ans.

____

(1) Le GITS s’est créé après la condamnation de deux éducateurs à Besançon pour avoir refusé de témoigner devant un juge d’instruction contre des jeunes fréquentant un Club de prévention. Les deux éducateurs, que j’ai connus dans ces temps reculés, étaient Roger Gauthier et Jean Raguenès, dominicain, futur acteur important de la lutte des Lip. Le jugement qui les a condamnés a retenu le principe suivant : les éducateurs spécialisés sont tenus à la discrétion mais pas au secret professionnel, qu’ils ne peuvent invoquer s’ils sont convoqués par la justice.

. Voir une présentation du n° d'Esprit de 1972 au sein de cet article : 50 ans après le n° d'Esprit, que veut le travail social ?

Billet n° 742

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup