À la toute fin des années 70, je découvre à la lecture des Porteurs de valises d’Hervé Hamon et Patrick Rotman (Albin Michel, 1979), ainsi que dans un petit article publié par Rouge en septembre 1980, hebdo de la Ligue Communiste, que le 17 octobre 1961 a eu lieu à Paris un massacre effroyable. Si quelques médias s’en sont fait l’écho en 1961 (Les Temps Modernes, L’Express, France-Soir, Vérité-Liberté du Comité Audin), je n’ai alors jamais rien lu sur ce drame dans les années 70 dans le Monde et Libération, deux quotidiens que je lis tous les jours. Rien non plus dans les autres médias.

Agrandissement : Illustration 1

À cette époque, je suis un militant actif de la CFDT (autogestionnaire) et, à titre personnel, je participe à une expérience (journalistique) passionnante : avec des amis, de gauche, on a créé un bimestriel d’informations générales en Franche-Comté qui a pour nom L’Estocade (c’est une toquade, on veut porter le fer dans la plaie et on est dans l’Est de la France où le quotidien dominant est L’Est Républicain). Alors je m’emploie aussitôt, aux Archives départementales de la Haute-Saône, à feuilleter la presse franc-comtoise, paraissant à Besançon, pour repérer de quelle manière a été évoquée cette tragédie. Hamon et Rotman, qui qualifie le 17 octobre 1961 de « jour rayé de l’histoire de France », ont publié des photos et donné les chiffres suivants : 140 morts (selon l’Inspection générale de la police) et 200 morts (selon le FLN). Cependant, sous l’une des photos de la manifestation, une légende indique « plusieurs centaines de morts ».

Depuis des années, nous commémorons (les syndicats CGT et CFDT) les morts de Charonne le 8 février 1962 (9 morts, syndicalistes CGT, Français de France, pour la plupart tués par les policiers qui jetèrent les grilles de fonte, qui protègent d’ordinaire les racines des arbres, sur les victimes qui étaient bloquées devant une entrée de métro fermée). Mais jamais les syndicats ni les grands partis politiques de gauche n’avaient parlé de 100 ou 200 morts dans une manifestation pacifiste, réprimée trois mois auparavant, cinq mois avant la fin de la guerre d’Algérie, comme une vengeance sanglante politique et policière.

Sans surprise, je découvre que le journal régional a minimisé l’événement (trois morts) mais constate que certains journalistes n’excluent pas que le massacre soit d’une autre ampleur (peut-être dix fois supérieur).

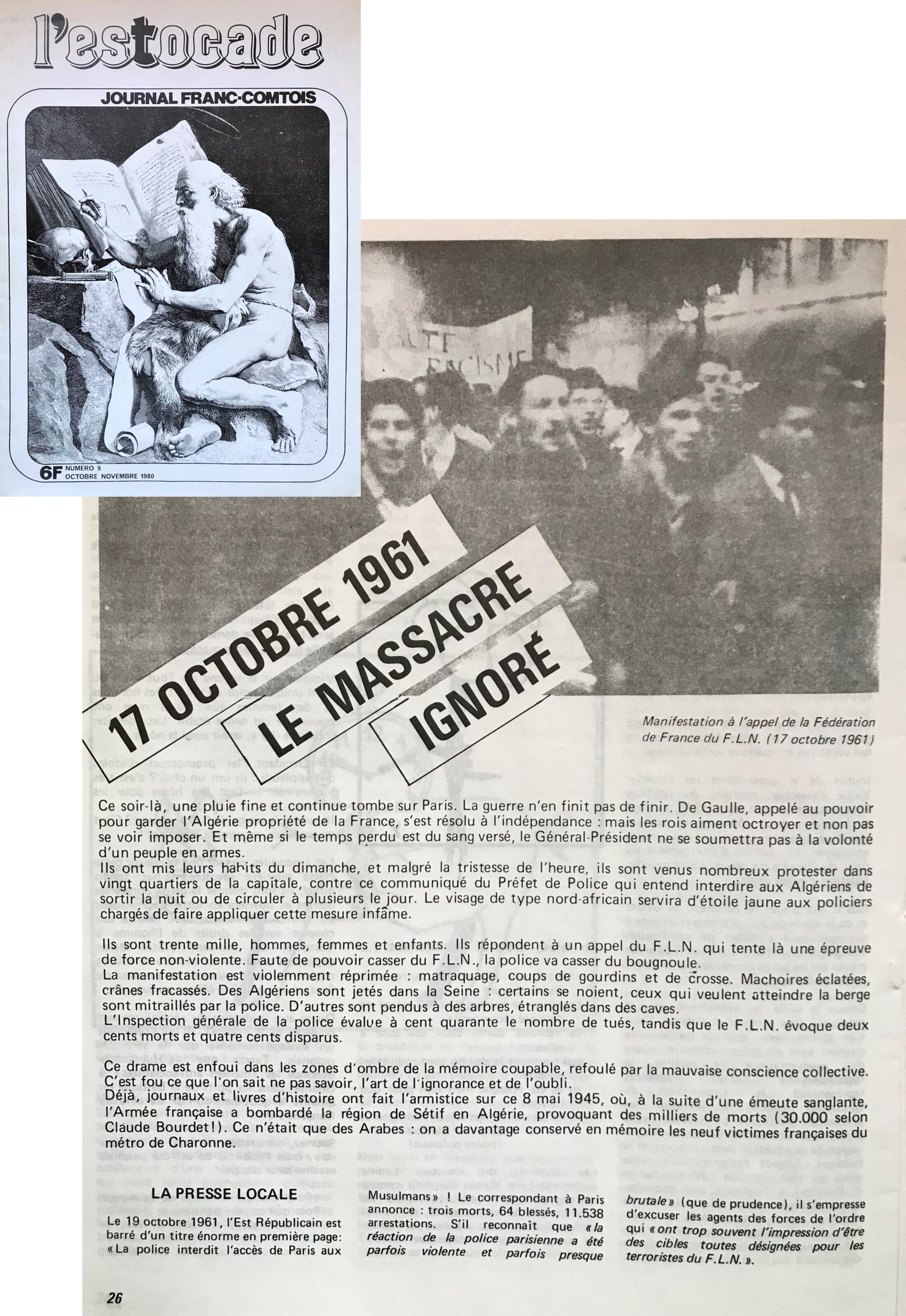

Agrandissement : Illustration 2

Mon article paraît fin septembre 1980 dans le n° de L’Estocade daté d’octobre-novembre 1980. Ce n’est que le 17 octobre 1980, après des années de quasi silence médiatique, qu’un article d’un grand média national paraît sur le sujet : Libération publie un premier long article, avec le témoignage précis d'un témoin (Georges Mattei qui évoque l'"horreur raciste"). Le dossier est présenté par Jean-Louis Peninou (à Libération, stupéfaction générale, personne ne le croit). Je lui adresse aussitôt un courrier pour lui dire qu'on ne peut se contenter d'articles sur un tel drame : il faudrait mener une enquête, écrire un livre (il ne me répond pas). Le 23 octobre, paraît également un article dans les Nouvelles Littéraires (de Jean-François Kahn, qui avait suivi et relaté les événements à l'époque, en 1961, pour L'Express).

L'année suivante (1981), au vingtième anniversaire, d'autres journaux suivirent : la gauche est arrivée depuis peu au pouvoir, et c’est alors le début d'articles réguliers chaque année sur ce massacre longtemps ignoré. Jean-Luc Einaudi, auteur du livre-phare sur ce drame (1991), rappelle que le 3 octobre 1980 a eu lieu l'attentat antisémite de la rue Copernic à Paris devant une synagogue faisant 4 morts. Le 7 octobre, une manifestation rassemble 200 000 personnes dans la capitale. Le pouvoir en place s'élève contre cet acte odieux et raciste. D'où la réaction de Georges Mattei qui est venu voir Libé pour témoigner d'un autre crime, d'État celui-là, qui a eu lieu 19 ans plus tôt.

Faut-il préciser que ce crime de fin d’une guerre, où l’OAS frappe, où le FLN a tué cinq policiers en septembre 1961, où des centaines d’Algériens ont été condamnés à mort, est passé par profits et pertes : amnistie générale, aucun responsable ne pourra jamais être jugé. Heureusement que Jean-Luc Einaudi a pu au procès Papon de Bordeaux rappeler qu’il fut à Paris l’exécuteur des basses œuvres (Papon sera débouté d’une action en justice menée contre Einaudi pour avoir parlé de « massacre » « sous les ordres de Papon »).

Dans mon article de 1980 ci-dessous, si je rappelle qui était Préfet de police et ministre de l’intérieur, je néglige de préciser, comme tant d’autres, que le général De Gaulle était à la tête de l’État (comme lors des effroyables massacres du Constantinois du 8 mai 1945). Pour avoir voyagé plusieurs fois en Algérie dans les années 70, je n’y ai jamais entendu parlé du 17-octobre, alors que les événements de Sétif, Guelma et Kherrata faisaient régulièrement la Une d’El Moudjahid.

. Voir en annexe le recensement de différentes publications.

17 octobre 61, le massacre oublié

(article paru fin septembre 1980 dans L’Estocade, daté d’octobre-novembre 1980) :

Ce soir-là, une pluie fine et continue tombe sur Paris. La guerre n'en finit pas de finir. De Gaulle, appelé au pouvoir pour garder l'Algérie propriété de la France, s'est résolu à l'indépendance mais les rois aiment octroyer et non pas se voir imposer. Et même si le temps perdu est du sang versé, le général-président ne se soumettra pas à la volonté d'un peuple en armes.

Ils ont mis leurs habits du dimanche, et malgré la tristesse de l'heure, ils sont venus nombreux protester dans vingt quartiers de la capitale, contre ce communiqué du préfet de police qui entend interdire aux Algériens de sortir la nuit ou de circuler à plusieurs le jour. Le visage de type nord-africain servira d'étoile jaune aux policiers chargés de faire appliquer cette mesure infâme.

Ils sont trente mille, hommes, femmes et enfants. Ils répondent à un appel du F.L.N. qui tente là une épreuve de force non-violente. Faute de pouvoir casser du F.L.N., la police va casser du bougnoule. La manifestation est violemment réprimée : matraquage, coups de gourdins et de crosse. Mâchoires éclatées, crânes fracassés. Des Algériens sont jetés dans la Seine : certains se noient, ceux qui veulent atteindre la berge sont mitraillés par la police. D'autres sont pendus à des arbres, étranglés dans des caves. L'Inspection générale de la police évalue à cent quarante le nombre de tués, tandis que le F.L.N. évoque deux cents morts et quatre cents disparus.

Ce drame est enfoui dans les zones d'ombre de la mémoire coupable, refoulé par la mauvaise conscience collective. C'est fou ce que l'on sait ne pas savoir, l'art de l'ignorance et de l'oubli. Déjà, journaux et livres d'histoire ont fait l'armistice sur ce 8 mai 1945, où, à la suite d'une émeute sanglante, l'Armée française a bombardé la région de Sétif en Algérie, suivi des milliers de morts (30.000 selon Claude Bourdet !). Ce n'était que des Arabes : on a toujours conservé en mémoire les neuf victimes françaises du métro de Charonne.

La presse locale

Le 19 octobre 1961, L'Est Républicain est barré d'un titre énorme en première page : « La police interdit l'accès de Paris Musulmans » ! Le correspondant à Paris annonce : trois morts, 64 blessés, 11.538 arrestations. S'il reconnaît que « la réaction de la police parisienne a été parfois violente et parfois presque brutale » (que de prudence), il s'empresse d'excuser les agents des forces de l'ordre qui « ont trop souvent l'impression d'être des cibles toutes désignées pour les terroristes du FLN ».

Pourtant, au début « les manifestants étaient très calmes ». Puis, des rafales de mitraillettes ont été tirées sur le service d'ordre, selon le journaliste, et un gardien de la paix fut blessé. La police réagit et deux manifestants sont tués, huit sont blessés : il est 19 h. 45. Deux heures plus tard, un nouvel affrontement provoquera la mort d'un « Français métropolitain », qui se nomme Guy Chevalier.

Trois tués ... On est loin du compte, mais le journaliste n'est informé, semble-t-il, que par la police. Les jours suivants, il avoue « la difficulté rencontrée pour réunir des informations présentant quelques garanties ». II ne sait quel parti prendre : « quelques policiers ont pu perdre leur sang-froid », bien que la police ait su se contrôler puisqu'il n'y a pas eu que deux morts pour 25 000 manifestants.

Le correspondant à Paris de L'Est Républicain doute cependant et, se référant à certains journalistes parisiens, il cite « des accusations très graves selon lesquelles des Algériens arrêtés auraient été précipités dans la Seine ou dans le canal Saint-Martin ». « Le nombre des morts et surtout des blessés à la suite des "passages à tabac" dans les commissariats et les centres d'internement seraient, à en croire ces récits, cinq ou même dix fois supérieurs aux chiffres officiels ». Il s'étonne enfin que les autorités n'aient publié aucun démenti à la suite de ces accusations : « on ne saurait que condamner des brutalités systématiques, s'il est vrai qu'elles aient été commises ».

Les quelques scrupules du journaliste ne suffisent pas à faire l'Histoire. Le plus grand massacre en France depuis l'époque nazie n'occupe pas plus de place dans ce numéro du 19 octobre que le placard publicitaire annonçant que le groupe musical Les Chaussettes Noires portent… des chaussettes noires Stemm ! Pas plus d'ailleurs que la révélation du secret M. Deschamps qui parvient à déterminer le sexe d'un enfant durant la grossesse. Il faut bien que la vie se poursuive, les travailleurs français font bien grève à la SNCF et à l'EDF pour satisfaire leurs revendications !

Tous les envoyés spéciaux de L'Est [Républicain] n'ont d’ailleurs pas la même perspicacité. Quelques jours plus tard, lors des violents affrontements qui ont eu lieu en Algérie pour le septième anniversaire de l'insurrection, et qui ont fait 76 morts, Georges Dirand a très bien vu que « le premier coup de feu a été tiré d'une fenêtre de Diar El Kem par un musulman ». La faute aux autres. De même, le 17 octobre à Paris, le journaliste avait noté que la police avait essuyé des rafales de mitraillettes. Peu importe si dans L'Express du même jour, Jacques Derogy écrit qu'« un harki tira une rafale de mitraillette, tuant un garçon de quinze ans » ce qui déclencha le début de la ratonnade.

Claude Bourdet, le 27 octobre, devant le Conseil Municipal de Paris, interpelle les autorités policières sur un faux message lancé au début de la manifestation et annonçant dix morts parmi les policiers ce qui provoqua la fureur de ceux-ci ; sur l'exécution d'une cinquantaine de manifestants arrêtés près Saint-Michel Seine ; sur les noyades dans la Seine. Les autorités en question n'ont jamais répondu. Et pour cause : Claude Bourdet tenait ses informations de policiers écœurés.

Le Préfet de Police de l’époque se nommait Maurice Papon : il est aujourd’hui ministre du Budget. Le ministre de l'Intérieur de l'époque se nommait Roger Frey : il est aujourd'hui président du Conseil Constitutionnel. Les manifestants de l'époque se prénommaient Abd EI Khader, Fatima, Mohamed et Sarhouda : ils sont morts sans nom.

***

Agrandissement : Illustration 3

Pour en savoir plus :

. Dès 1984, Didier Daeninckx a publié Meurtres pour mémoire, chez Gallimard, un roman qui se déroule le 17 octobre 1961

. Les ratonnades d'octobre, un meurtre collectif à Paris en 1961, de Michel Lévine, éditions Ramsay, 1985. Ce livre contient de nombreux témoignages de victimes, de journalistes, d'une assistante sociale qui a tenu à l'époque un journal dans lequel elle témoigne des effets de la violence policière sur la population nord-africaine des bidonvilles. Cet ouvrage, étrangement, est le plus souvent oublié dans les bibliographies.

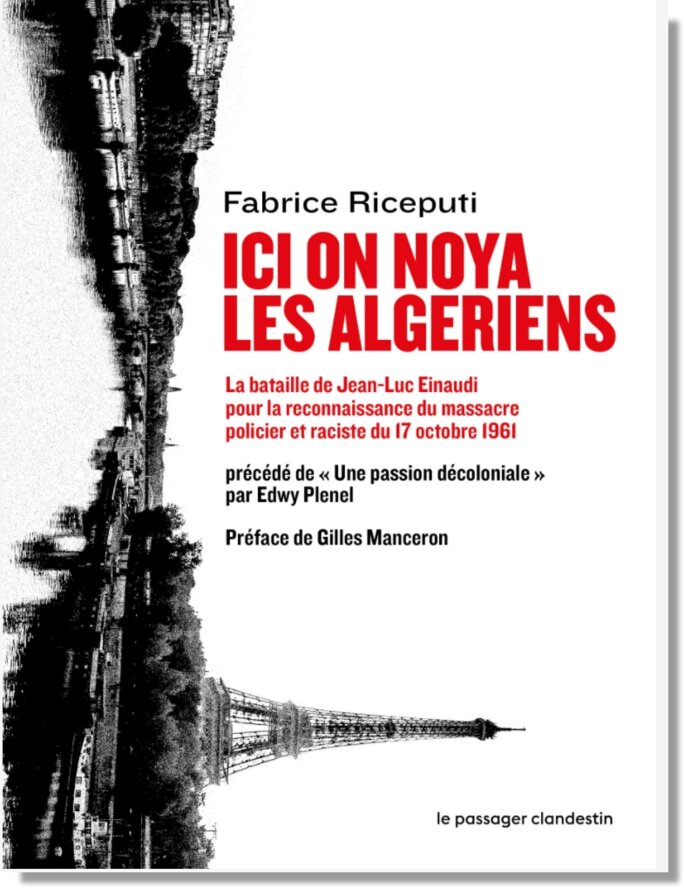

Agrandissement : Illustration 4

. La bataille de Paris, par Jean-Luc Einaudi, éditions du Seuil, 1991. Ce livre constitue un tournant dans l’évocation publique du sujet. Fabrice Riceputi, historien, a publié un ouvrage (La bataille d'Einaudi, Le passager clandestin, 2015) pour présenter "la bataille" que dut mener Einaudi, qui n'était pas historien, mais un "citoyen chercheur" (éducateur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse), pour parvenir à réaliser son enquête. Fabrice Riceputi vient tout juste de publier un nouvel ouvrage, Ici on noya les Algériens (Le passager clandestin, 2021), dans lequel il reprend pour partie son précédent ouvrage, mais le complète par un long texte sur la reconnaissance du crime et ses enjeux : comment avouer un tel crime d’État (celui-ci tergiverse pour le reconnaître, tournant sans cesse autour du pot, avec des formules alambiquées pour ne pas choquer les ultras) et comment la bonne conscience française ne parvient toujours pas à faire l’analyse de ce que fut le fait colonial (c’est-à-dire non seulement les crimes commis à Paris mais aussi, et surtout, en Algérie même). Occasion de rappeler ou de préciser que Fabrice Riceputi anime les sites www.histoirecoloniale.net et www.1000autres.org (résultats de recherches sur les disparus algériens en Algérie).

Fabrice Riceputi, à l’occasion de la sortie de son livre, a été interviewé par de nombreux médias (à noter qu’il a refusé de s’exprimer à l’antenne de la télévision d’extrême-droite CNews qui l’avait sollicité). Sur Mediapart, il a précisé que seul le PSU a soutenu la manifestation pacifiste des Algériens le 17 octobre 1961. Il a indiqué également que la manifestation des Algériens du 14 juillet 1953, totalement oubliée, a fait 7 morts par balles (6 Algériens et un Français, délégué CGT de la Métallurgie). Enfin, aux obsèques des victimes de Charonne, seul un délégué CFTC (future CFDT) a évoqué les morts d’octobre 61.

Dans la préface, Edwy Plenel, qui loue la pédagogie et la rigueur historienne de Fabrice Riceputi, rappelle que la manifestation contestait un « couvre-feu raciste, fondé sur des critères ethniques » et que les manifestants étaient des ouvriers, habitant souvent des bidonvilles. La répression fut d’une « violence inouïe » : « la plus terrible répression policière d’une manifestation pacifique dans l’histoire moderne de notre République ». Il note que des policiers écœurés ont dénoncé, dans un tract anonyme, un « enchaînement monstrueux » entretenant « une situation de pogrom permanent ». Mediapart, en 2011 (50e anniversaire), a lancé, en vue de construite « une nouvelle fraternité franco-algérienne », un appel à « la reconnaissance officielle de ce massacre colonialiste et raciste commis sur ordre de l’autorité gouvernementale par des policiers de la République française ». Contre le déni d’humanité et le « séparatisme » que constitue l’oubli des autres, la haine de la fraternité, Edwy Plenel défend l’anticolonialisme, « humanisme radical, sans frontières d’origine ni privilèges de naissance ni préjugés d’apparence ». Sa force subversive explique pourquoi les bien-pensants le combattent avec acharnement.

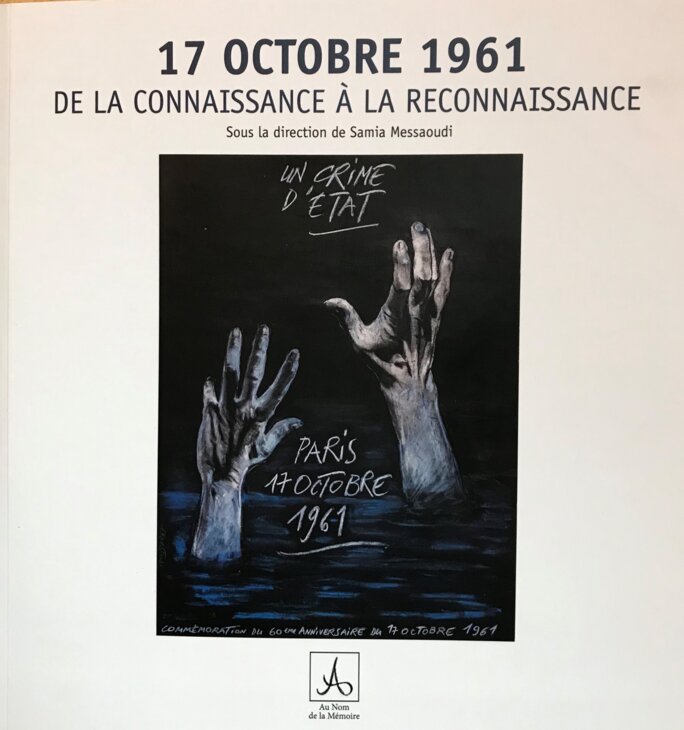

Agrandissement : Illustration 5

. 17 octobre 1961, de la connaissance à la reconnaissance, sous la direction de Samia Messaoudi, éd. Au Nom de la Mémoire (2021), avec nombreux témoignages, articles (divers historiens, écrivains, personnalités) et nombreux documents (affiches, photos, unes de journaux). Illustration originale d'Ernest Pignon-Ernest en couverture.

. Quelques documentaires aussi : Octobre à Paris, réalisé dès 1962, par Jacques Panigel mais censuré jusqu'en 1973, et sorti seulement en 2011, sans que le réalisateur, mort l'année précédente, n'ait pu voir une projection publique. Ici on noie les Algériens, film de Yasmina Adi, de 2011.

. Débat sur Mediapart avec Fabrice Riceputi et Samia Messaoudi, animé par Rachida El Azzouzi : On attend que le président dise que c’est un crime d’État.

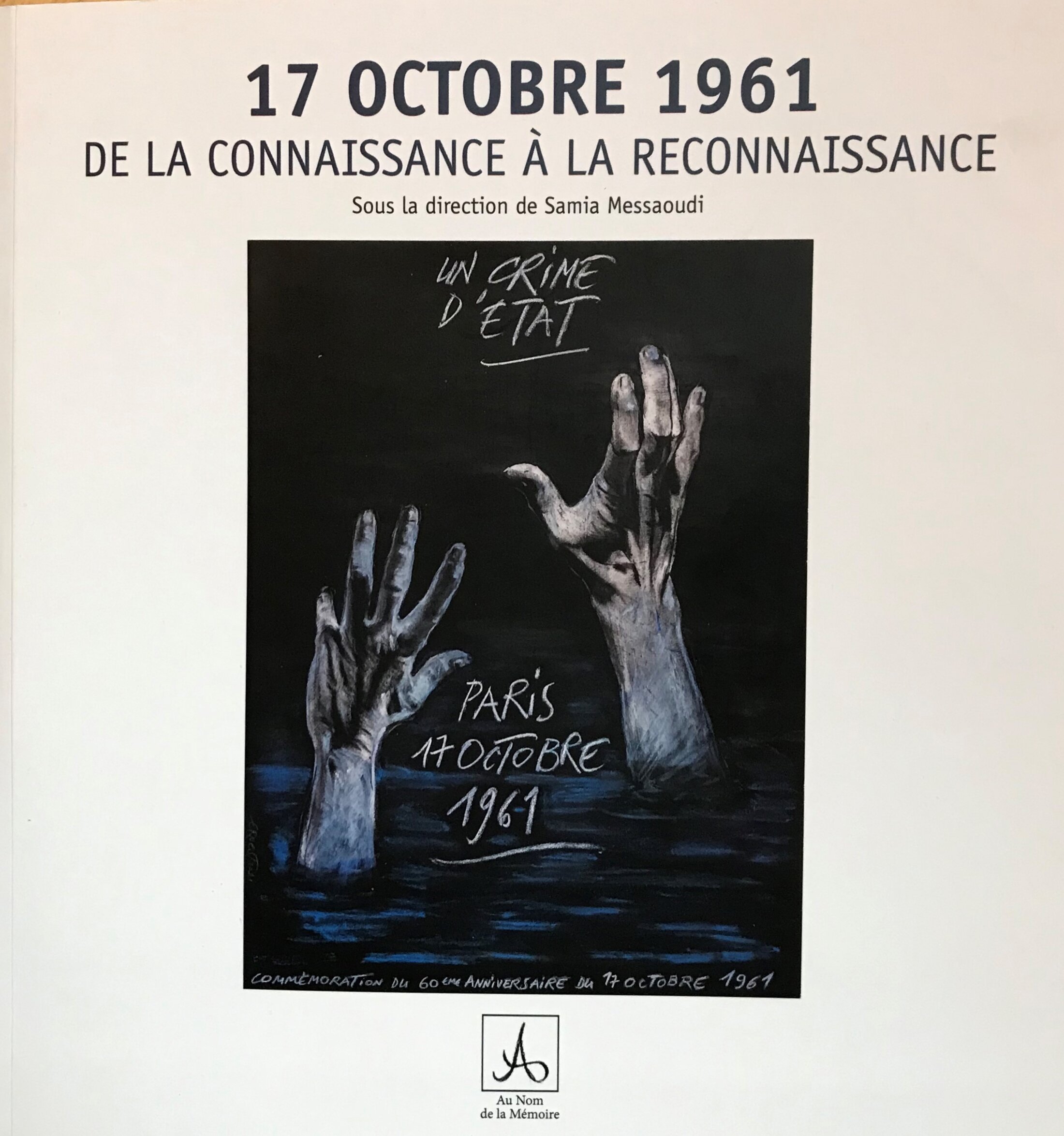

. Ratonnades à Paris, par Paulette Péju (1961, réédité à La Découverte, 2000).

. Paris 1961, les Algériens, la terreur d'Etat et la mémoire, par Jim House et Neil MacMaster, (2008 chez Taillandier, réédité en 2021 chez Gallimard, Folio) : les auteurs, britanniques, étudient la question dans une période plus large, d'où le titre, en analysant le rôle des acteurs (et pas seulement celui des élites).

. Un massacre colonial, par Emmanuel Blanchard, dans la revue L'Histoire (dossier de 8 pages), octobre 2021.

Agrandissement : Illustration 6

. Sur ce blog :

. J'ai présenté en 2016 le premier ouvrage de Fabrice Riceputi avec interview de l'auteur : 17-octobre 61 : "La Bataille d'Einaudi"

. 17 octobre 1961, le massacre ignoré, 17 octobre 2015.

Agrandissement : Illustration 7

Billet n° 637

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup