La peste est citée dans la Bible, l’Iliade et l’Énéide, dans le sens de fléau (pestis). La peste d’Athènes en 430 avant notre ère, décrite par Thucydide, était vraisemblablement le typhus, qui provoqua la mort d’un quart à un tiers de la population et remit en cause les hiérarchies traditionnelles. L’auteur, contemporain des événements, qui croira avoir lui-même contracté la peste, relève que les conventions morales furent abandonnées, les gens se mirent à vivre chaque jour comme si c’était le dernier. Leur chef Périclès fut contesté et emporté par la maladie. Mais la première véritable pandémie de peste (attestée par des traces génétiques) est celle qui ravage le monde méditerranéen sous l’empereur byzantin Justinien en 541 : les proportions de mortalité sont du même ordre, et seraient à l’origine de la chute de l’Empire romain.

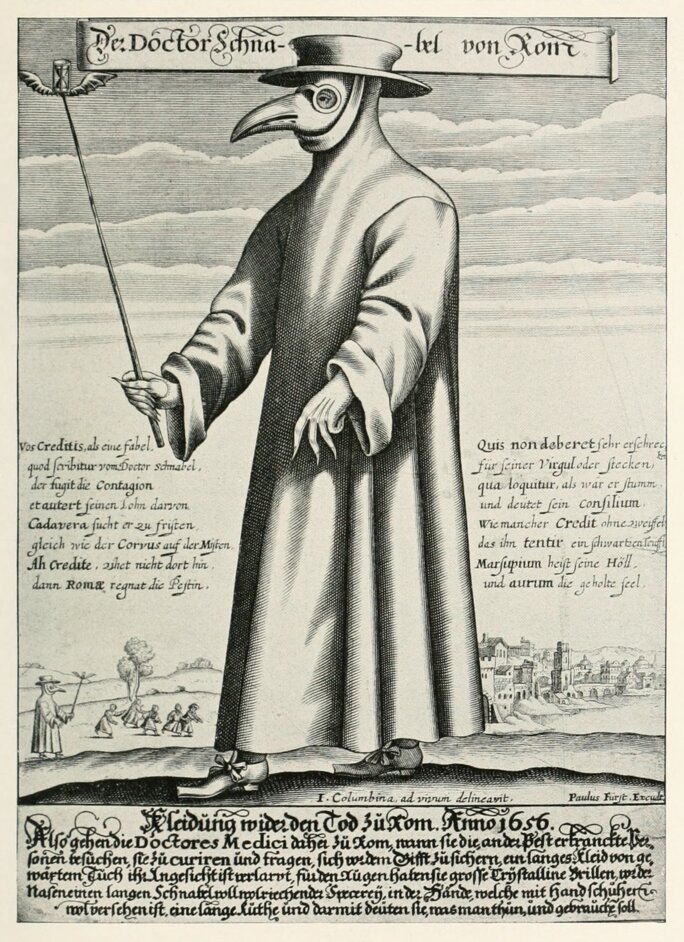

Agrandissement : Illustration 1

La Grande peste de 1348 décime l’Europe : jusqu’à 50 % de la population disparaît, les conséquences économiques sont considérables, plus encore sur les mentalités et conceptions du monde, avec incitation à revoir le rapport à la nature et à développer la recherche scientifique. Elle est décrite par de nombreux chroniqueurs dont deux frères à Florence, Giovanni et Matteo Villani, qui publient Nuova chronica, tous deux morts de la peste, dès 1348 pour le premier, en 1363 pour le second. Coïncidence : rencontrant ces jours-ci le mathématicien Cédric Villani sur un autre sujet, celui-ci ne m’a pas parlé de ses augustes homonymes, mais de Jared Diamond et de son Guns, germs, and steel. The fates of human sociéties, que l’édition française a préféré traduire par De l’inégalité parmi les sociétés.

Dans cet ouvrage, publié en 1997, Jared Diamond constate que les maladies infectieuses tueuses de l’humanité (variole, grippe, tuberculose, paludisme, peste, rougeole et choléra) se sont toutes développées à partir de maladies animales, alors que « la plupart des microbes responsables de nos maladies épidémiques sont de nos jours presque confinés aux êtres humains ». Il rappelle que jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, « les microbes portés par la guerre ont fait plus de victimes que les blessures de guerre ». Les Conquistadores espagnols ont fait plus de morts avec leurs microbes qu’en combattant jusqu’à décimer les populations indigènes d’Amérique. L’inverse ne s’est pas produit… qui aurait pu éliminer 95 % de la population d’Europe (mais cette population était depuis plus longtemps exposée aux agents pathogènes et donc plus résistante). Il va jusqu’à écrire que « les Blancs désireux d’"éliminer" les indigènes d’Amérique leur ont fait don de couvertures précédemment utilisées par des patients contaminés ». Les autochtones qui construisirent la ligne de chemin de fer du Pacifique canadien à travers la Saskatchevan et qui avaient été « jusque-là peu exposés aux Blancs sont morts au rythme incroyable de 9 % par an ».

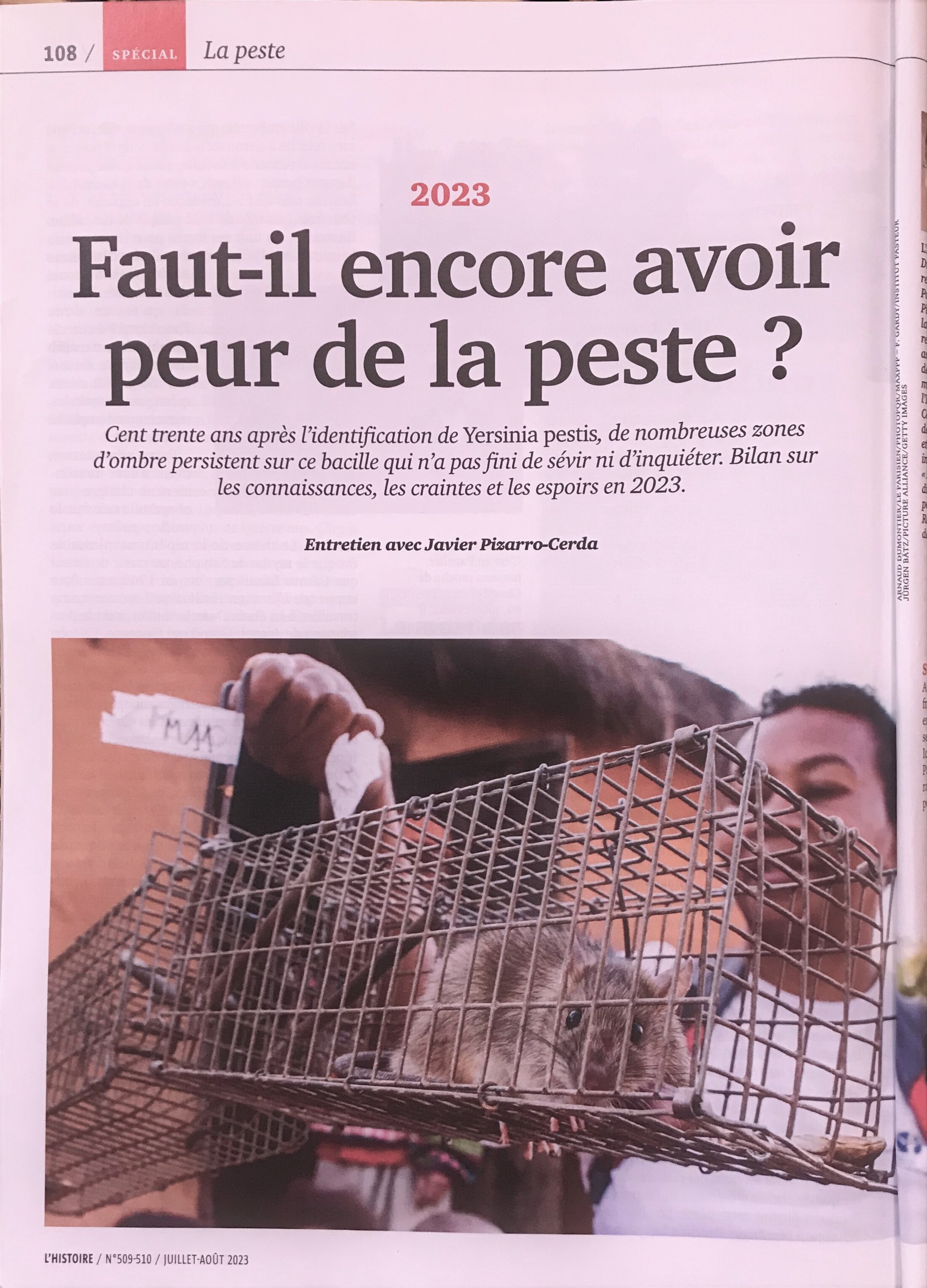

Agrandissement : Illustration 2

Des historiens considèrent que si la peste noire a provoqué tant de dégâts c’est que l’Europe était affaiblie par les famines, par des épidémies déjà existantes, par les guerres et un refroidissement climatique (le "petit âge glaciaire" qui a favorisé la propagation du bacille).

La revue L’Histoire publie en juillet-août un numéro double (509-510) exclusivement consacré à la peste. Sans doute parce que l’un des membres du comité scientifique, Patrick Boucheron, qui coordonne ce dossier, est un spécialiste du sujet. L’édito précise que le coronavirus a provoqué la mort, selon un bilan haut, de 28 millions de personnes dans le monde. La Peste noire sans doute 58 millions en Europe, mais sur une population globale tellement moins nombreuse. Elle était terrifiante car les malades étaient emportés en l’espace d’une journée. Les historiens cherchent à montrer l’itinéraire de la peste mais aussi la résilience des populations, comment elles ont cherché à conjurer le mauvais sort, et à reprendre, après le désastre, le cours de la vie, sur injonction royale certes, mais avec de nouveaux rapports de force et une perception de la mort différente.

Une prière disait alors : « Délivre-nous Seigneur de la faim, de la peste et de la guerre ».

La Peste, itinéraire d’une tueuse

La revue L’Histoire consacre un numéro double à la peste (juillet-août 2023) sous la houlette de Patrick Boucheron, historien grand spécialiste du sujet. Conformément à la tradition de cette bonne revue, les universitaires les plus compétents (histoire, archéologie, anthropologie, paléoanthropologie, démographie, économie, microbiologie) sont sollicités pour traiter de ce fléau de façon chronologique et thématique, le tout agrémenté d’une iconographie copieuse. La première peste attestée est celle qui apparut sous l’empereur byzantin Justinien et qui s’étendit de 541 à767 jusqu’en Germanie et Grande-Bretagne (des squelettes en attestent). Kyle Harper, spécialiste de l’Antiquité tardive, considère que, née d’un refroidissement du climat favorisant le développement des épidémies (on a parlé d’un petit âge glaciaire vers 1340), elle aurait provoqué des millions de morts et la chute de l’Empire romain. La peste justinienne inquiéta d’abord les banquiers qui se plaignaient que les héritiers n’honoraient pas les dettes des décédés !

Agrandissement : Illustration 3

Puis ce fut la pandémie de 1348 (qui n’aurait pas de lien avec la peste justinienne) et qui débuta en réalité dès 1338 à Samarcande (actuel Ouzbékistan). Le grand penseur arabe Ibn Khaldoun a perdu ses parents, ses maîtres, ses amis lors de cette pandémie. L’ADN a confirmé que cette vague de peste était bien Yersina pestis : nombreux spécialistes s’accordent pour dire que ce fut « la catastrophe la plus terrifiante de l’humanité » (selon P. Boucheron) ayant provoqué la mort d’un tiers de la population (en certains lieux, la moitié). Johannes Krause (archéogénétique humaine, Leipzig) précise que ce n’est pas l’agent pathogène qui est la cause de la peste noire mais les facteurs environnementaux : des puces infectent des rongeurs sauvages ou domestiques, quand il n’y a plus de rats, la puce s’attaque à l’homme lui injectant un bouchon bactérien provoquant une peste bubonique qui évolue le plus souvent en peste pulmonaire, mortelle. La contagion maximale se produisait dans les monastères du fait du confinement (exemple des Carmes d’Avignon : 66 sont morts, on crut qu’ils s’étaient entretués). À Avignon, un tiers des cardinaux meurent, l’Église est décimée, mais ses préceptes ne sont pas remis en cause (la toute-puissance de Dieu) malgré le malheur qui s’abat sur les hommes.

On apprend que la pauvre marmotte (marmota marmota) de nos montagnes « joue peut-être un rôle décisif dans les retours de peste pendant plus de trois cents ans, y compris en Europe ». Michel Pastoureau, évidemment, vient nous expliquer pourquoi on parle de "peste noire", terme utilisé à l’époque moderne, car au moyen-Âge le noir n’est pas une couleur négative. Des articles décrivent les effets économiques de la peste : les prix baissent sur le moment mais remontent bien vite dès la fin de la crise. Si le manque de main d’œuvre a provoqué des hausses de salaire (la peur de la contagion incitant les survivants à rester cloitrer chez eux), cela ne dure pas car les autorités mettent le holà en bloquant les salaires. Peut-être sans y parvenir car des historiens ont montré que le montant réel des salaires était diminué dans les livres comptables de l’époque pour échapper à ces restrictions administratives. Mais des révoltes populaires après peste mettent bien en évidence que les autorités appliquaient « une politique de travail qui limitait le coût de la main-d’œuvre ». La crise économique avait en réalité précédé la Grande Peste : une grande famine a frappé l’Europe entre 1315 et 1321, causée par une baisse de la productivité liée à l’épuisement des terres, une crise monétaire et des guerres à répétition.

Agrandissement : Illustration 4

Il est possible que cette catastrophe d’une telle ampleur a compté dans le changement de relation avec la nature, amorce de ce que seront les révolutions scientifiques de l’Époque moderne, estime l’historien Étienne Anheim. Ana Struillou, doctorante en histoire moderne, ironise sur un religieux espagnol qui en 1670 accuse l’Empire ottoman, et donc la civilisation musulmane, de ne pas savoir endiguer la peste sur son territoire alors même que, vingt ans auparavant, la ville de Barcelone a perdu 20 000 habitants sur 40 000, emportés par la peste ! Article passionnant qui décrit comment étaient désinfectés les textiles, ainsi que le courrier. Barcelone brûle toute embarcation provenant de zone contaminée. Si Istanbul connait 64 années de peste au XVIIIème siècle, les autorités s’inspirent des pratiques européennes pour tenter de lutter contre la pandémie qui disparait progressivement d’Europe mais fait encore 300 000 victimes à Istanbul en 1812 et1813. Caroline Callard étudie les questions que les juristes du XVIème se sont posées pour réguler le travail, le confinement des populations. Idamaria Fusco décrit la peste qui ravage Naples en 1656 tuant la moitié de sa population. Enfin plusieurs auteurs traitent de la période moderne, la découverte de Yersin à Hongkong en 1894 (le bacille Yersinia pestis) et de Paul-Henri Simond à Bombay en 1898 (la puce vecteur de transmission). Il subsiste quelques cas de peste mortelle encore de nos jours, en Mongolie.

Patrick Boucheron rappelle que l’armée impériale japonaise a inoculé en 1932 le bacille de la peste sur des prisonniers chinois. Par contre, il ne consacre que quelques lignes aux Juifs, boucs émissaires, comme si cela était anecdotique. Pourtant, la répression qui s’abattit sur eux fut effroyable, suspectés qu’ils étaient d’être la cause de ces malheurs (ils avaient certainement empoisonnés les fontaines). Des pogroms nombreux eurent lieu, en particulier dans le Saint Empire germanique, future Allemagne (235 pogroms dans 325 villes étudiées). Les agressions eurent lieu parfois avant même l’arrivée de la peste. A Strasbourg, le 14 février 1349, 900 Juifs furent méthodiquement massacrés et brûlés sur des bûchers. Cela aurait mérité plusieurs pages sur le sujet.

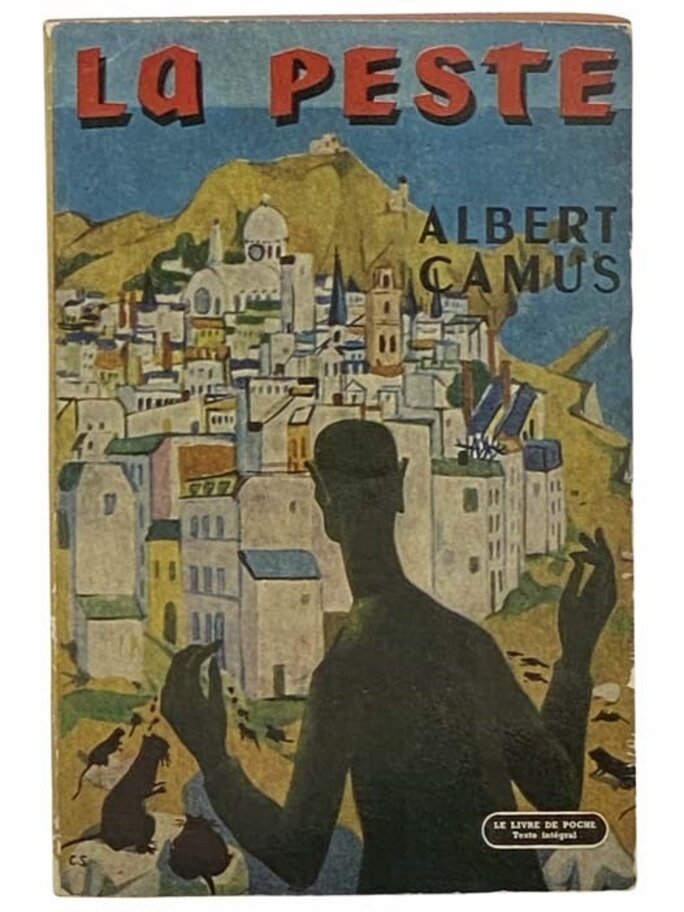

Le numéro se termine par un passage obligé auprès d’Albert Camus, La Peste, écrit comme le rappelle Michel Winock en 1942, après les dégâts causés par un typhon sur Tlemcen, en Algérie et alors que Camus lui-même vient d’être atteint de la tuberculose. L’écrivain s’est appuyé sur des ouvrages scientifiques pour écrire son livre, qui devait s’intituler dans un premier temps Les Séparés. Roland Barthes avait contesté un ouvrage qui se contentait, selon lui, à décrire le drame sans se préoccuper des causes. Camus réagit en disant qu’il avait voulu symboliser « la lutte de la Résistance contre le nazisme », la ville enfermée figurant la France sous l’Occupation allemande. Ouvrage de l’humanisme tragique, écrit Winock : Camus récuse toute justification de la souffrance que les religieux voudraient imposer mais l’action volontariste de l’homme, ses combats, sa solidarité, sa résistance n’empêcheront pas que la condition humaine est absurde.

. n°509, 116 pages, en kiosque jusque fin août.

Agrandissement : Illustration 5

Les deux articles suivants ont été publiés dans la revue L’Estocade, "journal franc-comtois", dans son n° 9, de novembre-décembre 1980.

Guerre à la peste

Les populations du Moyen Age ont connu le cycle infernal : guerre-famine-peste. Ces trois fléaux frappaient en ordre ou en désordre avec une égale cruauté.

Les puissants se convoitaient les territoires, se livraient bataille et les gens d'armes ravageaient les terres conquises : massacres, viols, incendies de récoltes et de chaumières. La famine succédait à la barbarie humaine et jetait sur les chemins de la misère la cohorte des "boat-people" de l'époque. Victimes des pillards et de l'inhospitalité des villes, ils étaient le plus souvent condamnés à une mort certaine, d'autant plus que les corps affaiblis étaient réceptifs aux épidémies meurtrières. Parmi elles, la peste était la plus redoutée : elle apparaissait dans les contrées les plus lointaines, la Chine, l'Asie, et, tel un cheval au galop, elle traversait l'Égypte, la Grèce, l'Italie, pour gagner une France paniquée, calfeutrée, prête à tenir le siège de la Grande Mort, mais sans moyens et en recourant aux remèdes de la superstition.

Les faux coupables

La Franche-Comté n'avait pas échappé à la Peste Noire en 1348, aussi nommée Peste de Florence. La moitié de la population fut décimée : à Calmoutier, près de Vesoul, sur neuf chanoines, seuls trois survécurent (1) et la mortalité aurait atteint cette proportion dans bien des villages. On ne savait rien des origines de cette calamité : si ce n'est pas la vengeance de Dieu, il faut des coupables. Et si c'est le châtiment du Tout-Puissant, nous devons lui offrir des innocents qu’on immolera.

Agrandissement : Illustration 6

En 1321, on avait bien accusé les Juifs d'avoir soutenu la conspiration des lépreux qui auraient projeté d'empoisonner les fontaines afin de s'approprier les biens des morts. Ce reproche était très commode pour les princes : débiteurs des banquiers juifs, ils effaçaient ainsi l'ardoise à bon compte. La reine Jeanne, épouse du roi de France Philippe V le Long, comte de Bourgogne, s’attribue sans vergogne la fortune du très riche prêteur sur gage Elias, un juif, domicilié dans l'actuelle rue Alsace-Lorraine à Vesoul.

Après les lépreux, les pestiférés. Vingt-sept ans plus tard, on dresse donc le même acte d’accusation : les Juifs ont jeté des "poudres" dans les puits et les fontaines. D'ailleurs, certains ont même reconnu leurs "crimes", préférant l'exil à la vindicte populaire. La peste ne présente pas des inconvénients pour tout le monde : Eudes IV, duc de Bourgogne, qui rencontre quelques difficultés à joindre les deux bouts, donna le 30 octobre 1348, en pleine épidémie, l'ordre d'arrêter tous les juifs et de confisquer leurs biens. A Vesoul, quatre-vingts d'entre eux sont enfermés au Château de la Motte (2).

Les loges

A la fin du XVIe siècle, la peste reprend position en Franche-Comté. Dès octobre 1585, Vesoul organise sa défense et, comme on s'est tout de même aperçu que la peste est contagieuse, un arrêté municipal interdit l'accès de la ville aux « estrangers, mercyers et porte-paniers ». Un tour de garde est organisée pour empêcher les porteurs de peste de pénétrer dans la ville. La résistance acharnée est efficace durant les quartiers d'hiver d'une maladie qui préfère les grosses chaleurs pour passer à l’attaque. Et en juillet 1586, la défense est percée, Vesoul est atteint : on lutte désespérément, au corps à corps, au sein des fortifications contre la dissémination des bubons. On enferme les suspects à l'intérieur de leur domicile en fixant des barres de fer sur les portes pour les empêcher de sortir. Deux échevins leur remettent matin et soir remèdes et nourriture.

Mais rien ne vaut l'isolement total : on éloigne les pestiférés de la ville et on les installe dans des "loges", misérables cabanes en bois couvertes de paille où les malades apportent leurs meubles et leur linge. Ce lazaret, situé dans l'actuel quartier des Rêpes, en bordure du Bois du Chanois, se divise en trois sections : les malades, les suspects et les convalescents. Les pestiférés sont prisonniers : les arquebusiers, à distance, veillent et tirent sur ceux qui tentent de s'échapper. Personne ne peut pénétrer dans cette antichambre de la mort, excepté le curé pour les derniers sacrements, le médecin qui n'y pouvait rien, l'échevin qui, sans trop s'approcher, déposait vivres et médicaments (on nourrit bien les condamnés à mort !), et le fossoyeur chargé d'enlever les cadavres (3).

Après une accalmie d'une quarantaine d'années, la peste livre un nouvel assaut contre des populations déjà fort éprouvées : en 1628, en provenance de Lyon, elle envahit la Bourgogne. L'année suivante, elle ravage Dijon (3 500 morts à Auxonne) (4). En 1630, elle accomplit son œuvre de mort à Saint-Claude, à Clairvaux, à Soucia (Jura). En 1631, elle menace Gray (5).

Après une accalmie d'une quarantaine d'années, la peste livre une nouvelle attaque contre des populations déjà très éprouvées en 1628, venue de Lyon, elle envahit la Bourgogne. L'année suivante, elle ravage Dijon (3 500 morts à Auxonne) (4). En 1630, elle accomplit son œuvre de mort à Saint-Claude, à Clairvaux, à Soucia (Jura). En 1631, elle menace Gray (5).

Le discours de la peste

C'est alors qu'un médecin de Vesoul, Rémond Besard, publie un livre intitulé Discours de la peste. Il s'agit de donner des conseils appropriés afin de prévenir la maladie et de soigner les personnes atteintes (voir encadré). Tout y est : causes divines, astrologiques et même infectieuses. Quant aux remèdes, ils sacrifient à la mode de l'époque qui accordait aux plantes odoriférantes une valeur désinfectante. La morale n'oublie pas ses droits : ni vin, ni amour ! Rémond Besard est convaincu de la validité de ses connaissances et, à l'instar des publicités pour les herbes médicinales aujourd'hui, il publie des témoignages favorables en introduction : ainsi François Perrenelle, un Vésulien, lui a composé un poème dithyrambique et chauvin.

L’efficacité de ces préceptes sera vite démentie puisque, selon Barnard Clavel, avant d’atteindre Salins en 1639, la peste « avait éclaté au cours de l’été précédent parmi les troupes déguenillées du duc de Lorraine qui stationnaient du côté de Vesoul ». C'est que, comme à l’ordinaire, un malheur n'arrivait jamais seul : Rémond Besard avait déconseillé de faire l'amour, mais n'avait pas condamné la guerre. Mais la Comté est toujours convoitée par le Roi de France et, en ce début du XVIIe siècle, notre région est à feu et à sang. La famine est effroyable et raconte que les affamés en vinrent à consommer des rats morts et même à déterrer des cadavres pour manger de la chair humaine. Selon Jean Vartier (6), des mères tuèrent et dévorèrent leurs nouveau-nés. Des "particuliers" se rendaient dans les loges pour massacrer les pestiférés. Lorsque se rendant en Alsace, Turenne traverse Vesoul en 1644, il trouve une ville accablée par les trois fléaux habituels.

Haro sur le baudet

Aujourd'hui, la peste a disparu d'Europe, où elle a fait une dernière apparition vers 1920 (à Marseille et une centaine de morts à Paris). Rançon du progrès, le coupable de cette ultime pandémie était le bateau à vapeur, propagateur rapide d'infection. La maladie subsiste cependant à l’état endémique chez les rongeurs dans plusieurs régions du monde (Afrique, Asie, Amérique latine et même aux Etats-Unis), et les spécialistes n'excluent pas la résurgence de foyers de peste dans les pays occidentaux compte-tenu des moyens de communication modernes. Cependant, les risques d'extension similaires à ceux décrits ci-dessus ne sont guère envisageables, car on dispose aujourd'hui de médicaments (avec la streptomycine en particulier) plus efficaces que ceux proposés par le Docteur Besard.

Mais la peste reste la maladie répulsive entre toutes (bien qu'elle ait depuis longtemps été supplantée par d'autres affections autrement plus mortelles).

Elle est le symbole du malheur et du désastre (sens premier du mot latin "pestis"). Elle qualifie les idéologies de destruction (la Peste brune). Elle renvoie aux années sombres, aux temps où la vie humaine, véritable fétu de paille à la merci des courants, ne comptait pas. Elle évoque des épisodes dramatiques de l'histoire des peuples où le combat pour la survie pouvait révéler tout à la fois le courage et la lâcheté. C'est pourquoi de nombreux écrivains ont utilisé la peste comme toile de fond pour leurs romans, permettant l'expression exacerbée des passions humaines : Camus (La Peste), Jean Lacarrière (La grotte des pestiférés, il s’agit en fait du choléra), Bernard Clavel (La Saison des loups), Christiane Singer (La Mort viennoise).

La lâcheté a été stigmatisée par le fabuliste quand ses « animaux malades recevaient de la peste », pour calmer le céleste courroux crient « haro sur le baudet » et sacrifient le moins fautif d'entre eux. Histoire perpétuelle des minorités « coupables », exutoires donnés à la colère populaire pour justifier l'inexplicable ou expliquer l'injustice.

____

- Docteur Guillaume, Le passé pestilentiel de Vesoul. Histoire et médecine.

- Jules de Trévillers, Histoire de la Ville de Vesoul, 1965.

- Jules de Trévillers, op. cit. Bernard Clavel évoque dans son roman La saison des loups les loges de pestiférés installées autour de Salins en 1639.

- Jean Jacquart, dans Histoire de la France rurale, 1340-1789, tome 2, Le Seuil.

- Voir notre article Mendiants et vagabonds en Franche-Comté, L’Estocade n° 6.

- Histoire de la Franche-Comté : l'auteur se réfère à l'histoire manuscrite des Capucins de Franche-Comté.

Discours de la peste, de Rémond Besard

La Franche-Comté a connu une épidémie de peste à partir de 1628 jusqu’en 1633 qui a touché surtout les grandes villes (Besançon, Dole, Saint-Claude) et quelques communes rurales. La région fut à nouveau atteinte, plus sévèrement, en 1635, pendant deux ans. Dès 1630, un médecin de Vesoul, Rémond Besard, avait publié un traité intitulé Discours de la peste, dans lequel il se proposait de « montrer en bref les remèdes tant préservatifs que curatifs et la manière d’aérer les maisons infectées ».

Agrandissement : Illustration 7

Selon Rémond Besard, la peste se manifeste par une fièvre et l'apparition de bubons aux aisselles, aux aines et derrière les oreilles : la maladie s'attaque d'abord à l'esprit puis au sang, et emporte le malade en quelques jours. Le médecin, en bon chrétien, pense que la cause première de la peste est divine : le « créateur et dispensateur de toutes choses (...) pour punition des impies meschancetez des hommes envoye non seulement la peste mais aussi la famine, guerre et toutes autres sortes de calamitez », et d'invoquer en latin les textes sacrés qui menacent de la peste ceux qui offensent Dieu.

C’est la faute à Jupiter

Cette explication peu scientifique, mais répandue à l'époque, ne paraît pas suffisante à notre médecin qui envisage d'autres causes, astrologiques par exemple : « Si Saturne, Jupiter et Mars entrent en conjonction, il arrive (si la concurrence Divine n'en détourne pas l'effect) de fascheux désastres et décadences misérables sur les corps d’icy bas ».

Les vents sont aussi coupables : quand ils viennent du midi, ils pourrissent la viande en moins de deux heures. On ne connaît alors pas l'existence du microbe ou du bacille dans les maladies infectieuses. Rémond Besard attribue à « une maligne ou vénéneuse pourriture ennemye de notre nature » la cause de l'infection : il l'appelle le "séminaire" de la peste ; plus loin, cependant, il utilise le terme "virus purulent", alors que l'action des virus ne sera découverte qu'à la fin du XIXème siècle. On ne sait pas encore que le bacille de Yersin se transmet principalement par la puce : notre médecin considère que la communication se fait par l’air.

Cannibalisme

Le mal vient « des charognes pourries, d’une cloaque d’un canal ou ruisseau et lieux souterrains, par lesquels passent les égouts, vuidanges, excrémens ou immondices d'une grande ville », ou « des eaux stagnantes et croupissantes », enfin des « expirations souterraines sorties par de terribles terre-trembles ».

La famine, elle aussi, peut être à l'origine de l'épidémie : selon un auteur nommé Avenzoar, lors d'une famine dans la Province : « les hommes tous dessechez de la faim estoient contraints des Sépulcres les cadavres des morts, à fin de se nourrir de la moelle des os : (...) la peste suyvit incontinent cette estrange famine".

Peste et folie

Notre médecin décrit les symptômes : « fièvre continue sans grande chaleur par dehors, mais extrême et excessive au dedans, le poux est petit, inégal en son eslévation et sa depression » ; « fureur et phrénésie, principalement quand les bubons surviennent derrière les oreilles ou dessous les aisselles, un tournoyment des yeux hideux, enfonzez et retirez au dedans ». Les pestiférés deviennent fous : ceux d’Amblans, de Boans et de Velote se mettaient à « discourir mal à propos ».

Vesoul, petit paradis

Comment protéger Vesoul de la peste ? D’abord, le maire devra « s'adresser au Père de Miséricorde » puis se mettre sous la protection de Saint-Sébastien (patron des archers). Ensuite, il faudra paver les rues pour que les eaux ne croupissent pas ; de ne pas entreposer d’immondices devant les maisons, ni de tas de fumier devant le soleil levant. L'auteur observe que Vesoul est protégée car cette commune n'est pas « située en un lieu marécageux, palustre et aquatique qui puisse produire un air cras, humide et propre aux putréfactions, ny moins rendre les corps des habitants disposez aux maladies endemies ». Le climat était si bon à Vesoul qu’on y récoltait les meilleurs vins sur les coteaux de la Motte, à Cherié (Chariez), Vaivre et Échenoz. Ces vins étaient aussi bons sinon meilleurs que le « vieil Muscat ».

Vesoul est un tel paradis que tous nos voisins viennent s'y installer : « grâce à Dieu (notre petite vallée) est tellement accomplie de dons et libéralitez du Ciel et de la terre, qu’à peine s’en peut-il trouver une qui l'égale en bonté et en quantité de tous biens ».

D'ailleurs, en dix ans de médecine, Rémond Besard n'a jamais constaté « d’afflictions populaires ». L'eau est « claire, nette et subtile, et est privée de toute odeur ».

Les feux !

Agrandissement : Illustration 9

Cette situation privilégiée ne doit pas empêcher d'assurer une bonne prévention, d'abord en refoulant ceux qui, venant des lieux contaminés, tentent de pénétrer dans la ville. Ensuite, en allumant de grands feux dans les rues « avec bois et herbes aromatiques, comme bois de génèvre, genest, pin et autre bois sec non pourry ; mente, sauge, melisse, lavande, mariolaine, poliot, origan, foenoül, calament, hysoppe et fleurs odorantes bien desseichées ». Sur les braises étalées loin des feux, on mettra « des cloux de gyroffles, cannelle, myrrhe, encens, benioin, escorces de cytron, limons et autres parfums composez ».

Sur les malades atteints de la peste, on pratiquera purges, saignées et autres cautères. On leur administrera de « l'eau Alexi-pharmaque » et, en décoction, le Scordium, une plante qui croît dans les lieux marécageux (on a constaté que, durant les guerres, les corps des soldats tombés sur les plants de Scordium pourrissaient moins vite !). On leur fera ingurgiter six à huit gouttes d'huyle de bayes de genèvre ou de térébenthine avec oximel schylitic ou avec un peu d'eau-de-vie. Les femmes doivent porter au cou une « racine de plantain seiche avec fleur de lavande ».

De même, l'argent vif porté sur la poitrine chasse les venins, ou l'arsenic porté sur le cœur ou sous l'aisselle gauche. Rémond Besard envisage ainsi, à sa manière, la création d'anti-corps : « le cœur accoutumé au venin est moins offensé de l'air contagieux ». Par contre, il déconseille l'absorption d'urine d'enfant proposée par certains.

L'alimentation adéquate est le poisson, le pain (cuit correctement), la laictue, le fenoüil, le romarin, l'angélique, l'ozeille, la bourrache, le pourpié, etc. ... Quant aux remèdes curatifs, ils sont les mêmes que les préventifs auxquels on rajoutera « le jus de charbon beni bu le matin avec un petit (morceau) de canelle (qui) non seulement préserve mais sauve les pestiférés ».

Ni Venus, ni Bacchus

Rémond Besard note que les gens tristes sont plus réceptifs à la maladie ainsi que « ceux qui s'émancipent trop aux embrassemens de Venus maritale ». Sont aussi très menacés les « cacochymes [faibles], valétudinaires [de mauvaise santé], sédentaires et notamment intemperez [ceux qui mangent et boivent trop], goulus, yurongnes [sans doute ceux qui profèrent des jurons] et crapuleux ». Ceux qui s'adonnent à la bonne chère ne sont pas épargnés : c'est folie que de boire « à couppe bonnet et à ventre déboutonné ».

Ainsi, il faut se méfier autant de Vénus que de Bacchus : nous laissons à Rémond Besard la responsabilité de la morale de cette histoire. Citant le poète François, il écrit : « Le vin, les bains, l'amour sont à double ressorts, Ils nous donnent la vie, ils nous donnent la mort ».

***

Après la peste…

Au début du confinement lors de la crise sanitaire, le 25 mars 2020, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik était sur l’antenne de France Inter, considérant qu’après une épidémie d’envergure, tout pourrait être remis en question, établissant un parallèle avec la Peste noire (il avait dit « le choléra de 1348 ») qui aurait été à l’origine de l’abolition de l’esclavage. Il émettait le veut que nos sociétés individualistes se reprennent et fassent passer la vie des individus avant l’économie. J’ai commenté son propos dans cet article : Après la peste…

***

La peste, d’Albert Camus

On a vu que Camus, répondant à Roland Barthes, avait tenu à préciser qu’il avait voulu symboliser avec son roman la France résistant à l’occupation nazie. Pour ma part, j’ai lu ce livre en septembre 1967 : dans les six pages de notes que j’ai rédigées aussitôt et que j’ai conservées, je n’ai manifestement pas compris l’allusion à la Résistance. J’y ai vu la philosophie d’Albert Camus, qui m’a tant attiré et que j’approuve et éprouve toujours. Elle est sans illusion mais pleine d’espoir. Une morale fondée sur la solidarité (voir la nouvelle du peintre Jonas dans L’Exil et le Royaume, qui a écrit quelques mots sur son tableau blanc que l’on ne parvient pas à déchiffrer : « solitaire ou solidaire »).

Agrandissement : Illustration 10

Le narrateur précise d’emblée : « personne ne sera assez libre tant qu’il y aura des fléaux ». S’il n’y a pas de honte à préférer le bonheur, « il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul » (Rambert). Et la douleur ne peut être une punition de Dieu ni être rédemptrice (contre le prêche du prêtre Paneloux). Il vaut mieux d’ailleurs pour Dieu qu’il n’existe pas, lui qui se tait devant la misère et la souffrance, et qui permet l’agonie d’un gosse, ce qui, « en vérité », est « un scandale ». Le docteur Rieux ne travaille pas, lui, pour le salut de l’homme : « c’est sa santé qui m’intéresse, sa santé d’abord ». Il est guidé par cette hantise : « l’essentiel était de bien faire son métier », précepte qui se complète avec cette autre affirmation de Rieux : « Il ne s’agit pas d’héroïsme dans tout ça. Il s’agit d’honnêteté… la seule façon de lutter contre la peste, c’est l’honnêteté ». Tarrou, lui qui a baroudé et assisté en Hongrie à un peloton d’exécution, voit la peste à l’image de la société, peuplée de pestiférés : tous des assassins ! Sauf que « c’est bien fatigant d’être un pestiféré. Mais c’est encore plus fatigant de ne pas vouloir l’être ». Rieux survit et on apprend quelques lignes avant la fin que c’est lui qui a rédigé ce récit. Il est le porte-voix de Camus : ce récit n’est pas une victoire, mais un témoignage de « tous les hommes qui ne pouvant être des saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins ». Il sait que la peste reviendra.

Billet n° 748

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup