Agrandissement : Illustration 1

Le Cycle Unipop, qui regroupe plusieurs salles de cinéma, proposait le 6 décembre dernier, une conférence en visio-conférence de Pap Ndiaye, historien, auteur de plusieurs ouvrages dont Les Noirs américains et De l’esclavage à Black Live Matter, directeur du Musée national de l’immigration, directeur du Palais de la Poste Dorée, y compris, précise-t-il avec humour, de l’aquarium tropical. Et ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse depuis cet après-midi.

Unipop rassemblait ce jour-là, à partir de la salle du cinéma Jean-Eustache à Pessac, 16 salles, dont celle de Ciné 32 à Auch, de Véo Grand-Lumière de Saint-Chamond, Le César d’Apt. La conférence précédait dans chacune de ces salles la projection du film Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid, avec Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor. J'ai assisté en direct à cette conférence, à partir de la salle d'Auch, avec prise de notes, que l'actualité dense ne m'avait pas encore permis d'exploiter et que je résume ici. Voir en annexe le lien avec la vidéo visible sur YouTube.

***

Le terme d’immigration laisse penser qu’on a affaire à des trajets, d’un point A à un point B, le point B serait la France métropolitaine (l’immigration italienne, belge, suisse). On devrait parler de migrations plutôt que d’immigration, tant ces trajectoires sont complexes. Le Musée de l’immigration s’intéresse justement désormais à ces trajectoires.

Pap Ndiaye propose un retour en arrière :

Au 17ème siècle, deux évènements importants ont lieu la même année, 1685 : c’est la publication du Code Noir qui stabilise l’esclavage de la part de la France et la révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau qui provoque le départ du Royaume de 150 à 200 000 personnes qui vont s’installer le plus souvent en Europe du Nord. Beaucoup d’Afrikaners sont d’origine française (protestants), il en est de même en Caroline du sud aux USA. Il importe donc de prendre en compte L’Histoire mondiale de la France (pour reprendre le titre d’un livre célèbre de Patrick Boucheron).

C’est aussi les coolies chinois recrutés à La Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe (le grand écrivain Nepaul a beaucoup parlé de cette immigration asiatique dans les Caraïbes).

Pap Ndiaye évoque également la migration des Irlandais (1,5 million) dans les années 1848-1852 vers les États-Unis, à cause de la crise de la pomme de terre. On constate aussi que des Italiens ne restent pas aux USA, ils repartent en Argentine et parfois reviennent en Italie à la fin du 19ème. Ainsi des gens sont rentrés en Europe, il parle de « norias migratoires » (selon la formule du sociologue Abdelmalek Sayad). L’étude de ces trajectoires plus complexe est plus intéressante que la façon d’aborder habituellement le sujet.

Agrandissement : Illustration 2

On constate que les départs sont dus à des informations que l’on acquiert dans tel ou tel village, par la presse, ou bien souvent par les lettres qu’envoie celui qui est déjà parti, incitant d’autres à le rejoindre (cluster). Pour montrer la complexité de ces itinéraires, il faut faire varier les échelles et multiplier les récits.

Dans les années 1950, les migrants étaient décrits comme de pauvres personnes, ballottées par l’histoire, sans rien connaitre des États-Unis, victimes de l’économie industrielle. Plus récemment, des historiens ont remis en cause cela, constatant que les migrants accumulaient de l’information avant de partir : « ils ne se jetaient pas dans la gueule du loup », mais calculaient le coût, et étudiaient les itinéraires, préparés longtemps à l’avance. Ils réfléchissaient à l’endroit où ils voulaient aller, surtout quand ils migraient en famille.

Les histoires migratoires ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes qui voyagent, c’est aussi du savoir, des lettres qui circulent d’une région à l’autre du monde, circulant par les postes des différents pays. Chicago devient un grand ville polonaise à la fin du 19ème siècle, ce qui permet de comprendre que, quand le mur de Berlin est tombé, en 1990, les Européens de l’Est qui ont quitté leur pays se sont branchés sur des trajectoires migratoires anciennes. Ainsi des Polonais, à la fin du 20ème siècle, sont allés bien souvent dans des quartiers polonais de Chicago qui ont retrouvé de la vigueur (parce qu’ils y avaient de la parenté ou simplement parce qu’ils avaient entendu dire qu’il y avait là des Polonais).

On a théorisé l’opposition entre facteurs push (qui vous font quitter votre pays) et facteurs pull (qui vous attirent). Quitter son pays natal, c’est un arrachement, pour se lancer dans une vie radicalement nouvelle, même si c’est la misère qui en est la cause. Une misère qui n’est pas due à la terre elle-même mais aux propriétaires qui contrôlent le produit de la terre qu’ils ne répartissent pas équitablement.

Agrandissement : Illustration 3

En France, si des régions pauvres sont des zones de départ, c’est moins le cas que dans les zones latifundiaires, comme en Italie, en Russie ou au sud de la Scandinavie. La Révolution française partage les terres, le monde paysan est donc moins misérable. Mais la France qui était le pays le plus peuplé perd de la démographie à cause de la transmission des terres, ce qui l’affaiblira face à l’Allemagne.

Il y a aussi des départs précipités face à des violences : pogromes antisémites de Kichinev, en Bessarabie [Moldavie actuelle, YF], en Russie, fomentée par le tsar, fin du 19ème. Pap Ndiaye évoque le séjour de Trotsky à Broklyn (avant de revenir en Russie pour la première révolution de 1917) et imagine avec humour ce qu’aurait été l’Histoire si Staline, au lieu d’être envoyé en Sibérie par la police tsariste, s’était retrouvé ouvrier dans les usines de Détroit.

Les facteurs pull sont liés à l’emploi, au montant des salaires, aux commerces locaux liés au pays natal, à la possibilité de pratiquer sa religion, aux droits politiques accordés, sachant que les motivations sont bien souvent interpénétrées.

Pap Ndiaye évoque la musique (« une partie de la chanson française s’enracine dans des régions du monde, parfois inattendues », « musique bien plus métissée que certains tribuns voudraient nous faire croire »), que le Musée de l’immigration met en valeur.

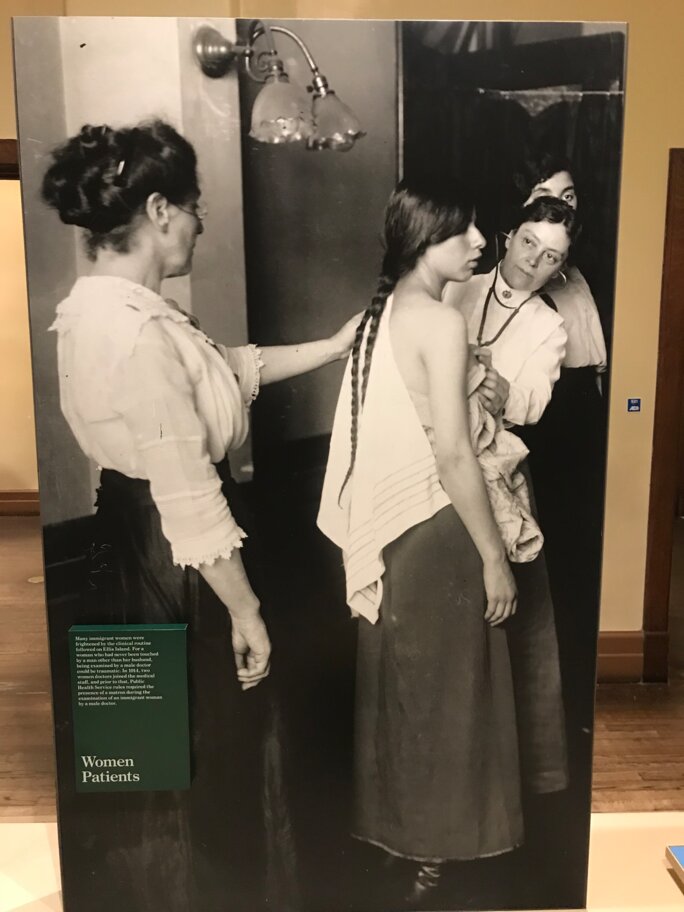

Agrandissement : Illustration 4

L’histoire des migrations n’est pas centrale en France, à la différence des États-Unis où l’histoire des migrants a une place énorme : comme avec le Musée d’Ellis Island, un des musées les plus importants des États-Unis [sur New Jersey et New York]. La statue de la Liberté offerte par la France aux USA devait symboliser la fin de l’esclavage (elle devait avoir des chaînes aux mains) mais elle s’est transformée en symbole de l’accueil des migrants [elle est à deux pas d’Ellis Island, YF], avec le poème magnifique d’Emma Lazarus, la Porte d’Or, gravée sur le piédestal [« Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres Envoyez-moi vos cohortes qui aspirent à vivre libres Les rebuts de vos rivages surpeuplés »]. Même si les États-Unis n’ont pas toujours été accueillants aux migrants, il n’empêche que leur récit national leur accorde une large place, ce qui n’est pas le cas de la France. Nous n’avons pas de monuments, équivalent de la statue de la Liberté.

Pourtant un Français sur quatre a un grand-parent né à l’étranger. C’est important de le relever si l’on veut comprendre la vie politique, économique et culturelle de la France.

On fait société en ne dissimulant pas les variations, faire société ce n’est pas faire uniforme. « Ce passé ne doit pas être mis sous le boisseau. On doit en être fier, sans arrogance [...] On se grandit en parlant de tout ça et on fait échec aux marchands de haine, à toutes celles et ceux qui font de l’immigration un thème politique rebattu à des fins sur lesquelles je ne veux pas m’appesantir, mais vous comprenez ce que je veux dire ».

Il termine son exposé par ces propos. Ensuite, quelques questions lui sont posées à Pessac ou provenant d’autres salles de cinéma.

. vidéo de la conférence : Nouvelle histoire des migrations par Pap Ndiaye.

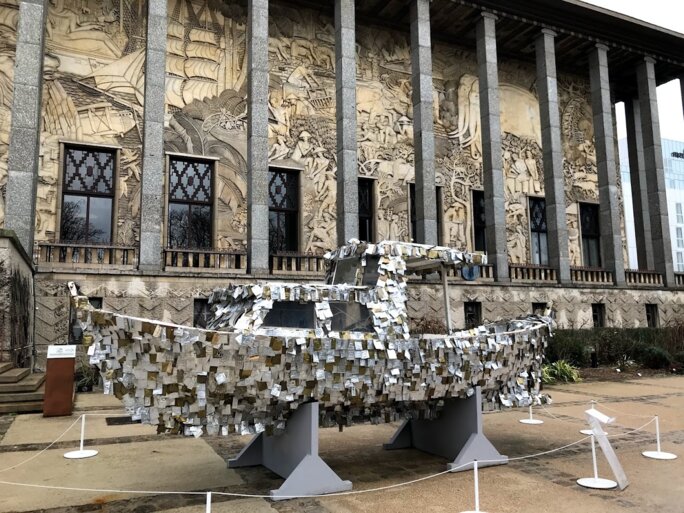

Agrandissement : Illustration 5

. voir Ellis Island ou l'exil en quarantaine et Ellis Island en quarante photos.

Billet n° 679

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup