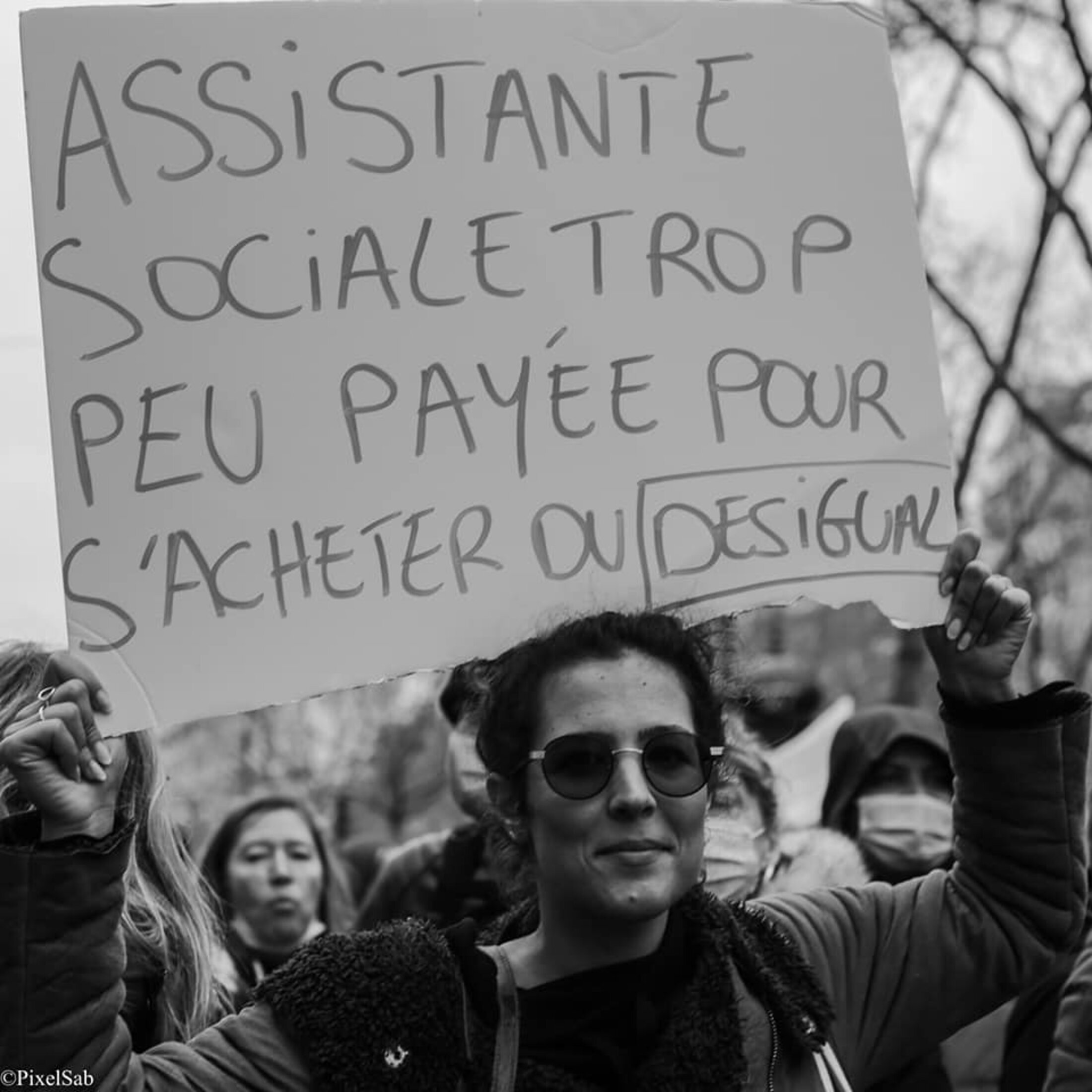

Agrandissement : Illustration 1

Cristina De Robertis, assistante sociale de formation initiale, a dirigé un institut de formation en travail social et collabore à la Revue française de service social, éditée par l’Association nationale des assistants de service social (ANAS). Elle est l’auteure d’une Méthodologie de l’intervention en travail social, plusieurs fois rééditée, véritable référence pour les étudiants et professionnels du service social.

A l’occasion du 30e anniversaire des luttes qui ont agité le secteur, elle a lancé un appel aux anciennes et anciens pour qu’ils lui fournissent des documents de l’époque. Elle a eu accès aux archives de l’ANAS et à celles du Groupe de recherche en histoire du service social (GREHSS).

La révolte est née de la non-reconnaissance par l’État d’une formation qui durait 3 ans, mais était classée dans le Répertoire nationale des certifications professionnelles au niveau III, c’est-à-dire bac+2. La lutte, elle-même, a durée 3 ans, en vain, mais c’est au bout de 30 ans que la profession a obtenu gain de cause, avec diplôme d’État considéré au niveau licence et classification améliorée dans la fonction publique.

La décentralisation des années 80 a fortement impacté la plupart des secteurs du service social, en particulier celui des assistantes sociales (AS) des Départements (anciennement de la DDASS, direction départementale des affaires sanitaires et sociales), dites polyvalentes de secteur, ou service social généraliste, devenant dans les nouveaux textes du Code de l’action sociale et des familles (CASF) le Service départemental d’action sociale (SDAS), aux côtés du service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et du service de Protection maternelle et infantile (PMI).

Puis ce fut le Revenu minimum d’insertion (RMI), en décembre 1988, qui a contraint les assistantes sociales de passer d’une intervention assez individualisée, auprès des familles, souvent à l’initiative des personnes en difficulté, y compris isolées, sollicitant un soutien et une aide, à une mission cadrée, avec l’obligation d’élaborer des contrats d’insertion. Dans quelques départements, les professionnelles s’insurgèrent contre ces injonctions qui mettaient à mal leurs relations de confiance avec les « usagers ». En même temps, ce dispositif permettait aux plus démunis d’obtenir des ressources, si faibles soient-elles, dont ils ne disposaient pas auparavant.

Les Départements plongent dans « une frénésie d’évaluation », écrit Cristina de Robertis, car ils veulent « savoir où va l’argent ». C’est alors pour les assistantes sociales « une perte de repères, de considération et de légitimité ». Le RMI n’est pas le seul dispositif mis en place : le plus souvent, ils sont créés sans aucune concertation avec les professionnelles tenues de les mettre en œuvre. De nouvelles populations, tombées dans la précarité, s’adressent désormais aux services sociaux. Tous ces bouleversements les conduisent « au bord de l’implosion ».

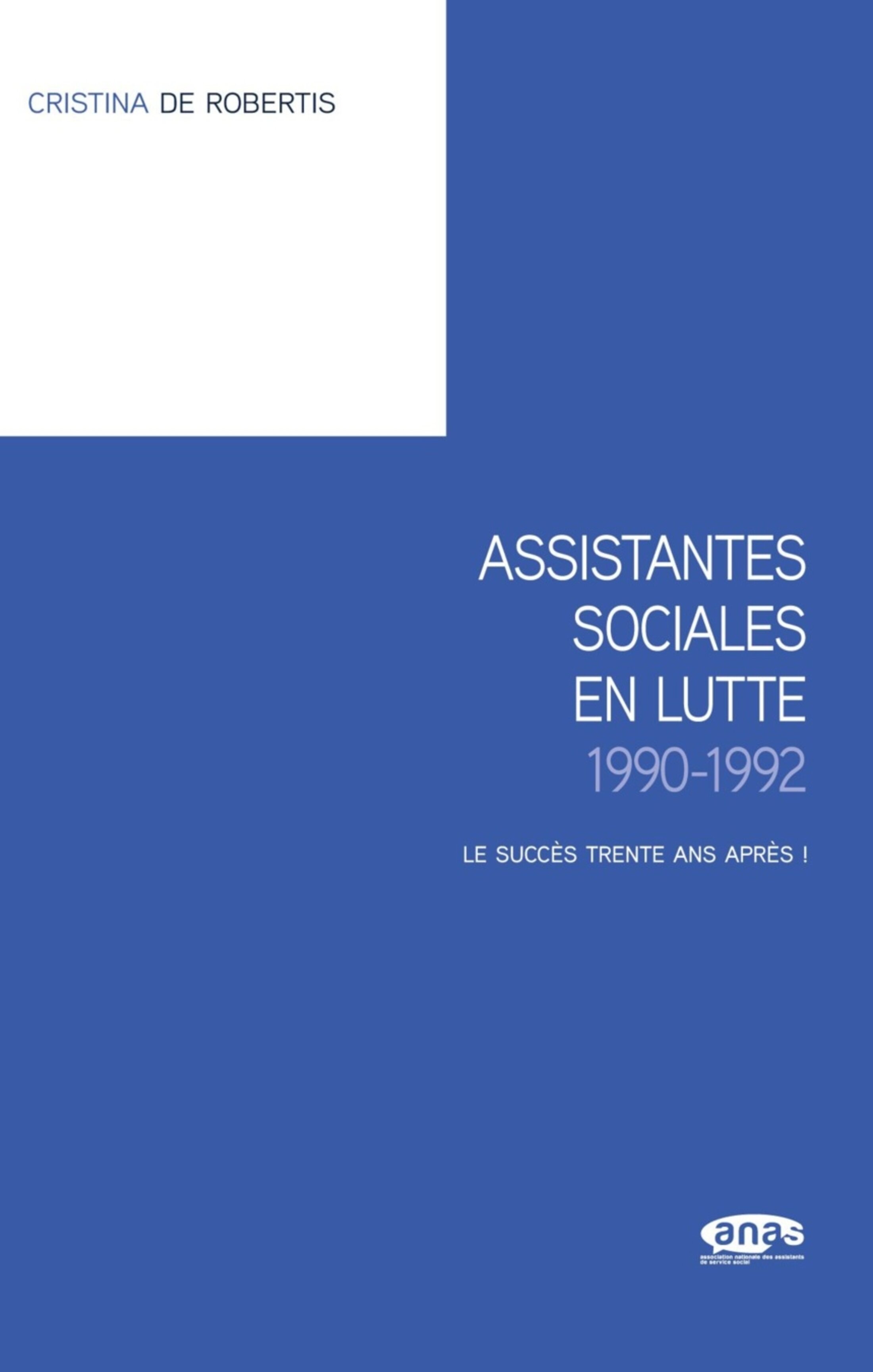

En 1987 (cohabitation Chirac-Mitterrand), la ministre de la santé, Michèle Barzach, décide par arrêté d’ouvrir l’accès aux études d’infirmier à toute personne au chômage depuis 5 ans, quel que soit son niveau de qualification. Cela provoque un tollé chez les infirmières diplômées qui exigent le retrait de cet arrêté. La mobilisation avec les syndicats ne donnant pas grand-chose, elles créent une Coordination en Île-de-France puis une coordination nationale qui sera à l’origine d’une énorme manifestation le 13 octobre 1988 : 100 000 infirmières défilent (soir le ¼ de la profession) dans les rues de Paris. Un de leurs slogans : « ni nonnes, ni bonnes, ni connes », que les assistantes sociales reprendront quelques années plus tard. Finalement, le premier ministre Michel Rocard acte la suppression de l’arrêté litigieux.

Agrandissement : Illustration 3

Un an plus tard, en catimini, contrairement aux revendications de l’ANAS, le diplôme d’État d’assistant de service social est homologué niveau III (bac+2). C’est ce qui va mettre le feu aux poudres : le détonateur a été ce mépris affiché par le pouvoir et non pas les changements imposés dans les pratiques et les salaires bas, même si cela a alimenté le feu qui couvait.

Ce qui est paradoxal c’est qu’une directive européenne, dans la même période a reconnu le diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS), ainsi que les diplômes d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur technique et de conseillère en économie sociale et familiale comme ayant le niveau bac+3 (licence) ! Mais l’État français mettra près de 30 ans pour faire correspondre sa classification de ces métiers avec celle de l’Europe : seuls les étudiants entrés en formation en 2018, ayant donc passé leur diplôme en juin 2021, ont bénéficié de cette reconnaissance.

Cristina De Robertis déroule les événements : création d’un Comité national d’action (CNA) dès janvier 1990 en collaboration avec l’ANAS et le CNESS (comité qui rassemble les centres de formation en service social). Le CNA regroupe jusqu’à 18 collectifs régionaux et locaux. Une pétition est lancée : 20 000 signatures sont collectées (soit 2/3 des assistantes sociales du pays). Une manifestation a lieu en province le 21 mars et le lendemain, 22 mars à Paris (date symbolique s’il en est, le 22 mars 1968 étant souvent considéré comme étant la date du déclenchement du mouvement de mai-68) : 5000 personnes dans la rue. Le ministère réagit en créant un groupe de travail présidée par Pierre Tisserand (DDASS du Nord), groupe fourre-tout, avec 38 organisations, sans prendre en compte les revendications de l’ANAS. Les autorités se justifient en disant que les syndicats ont approuvé et que d’autres professions ont ce classement en bac+2, alors pourquoi pas les assistantes sociales.

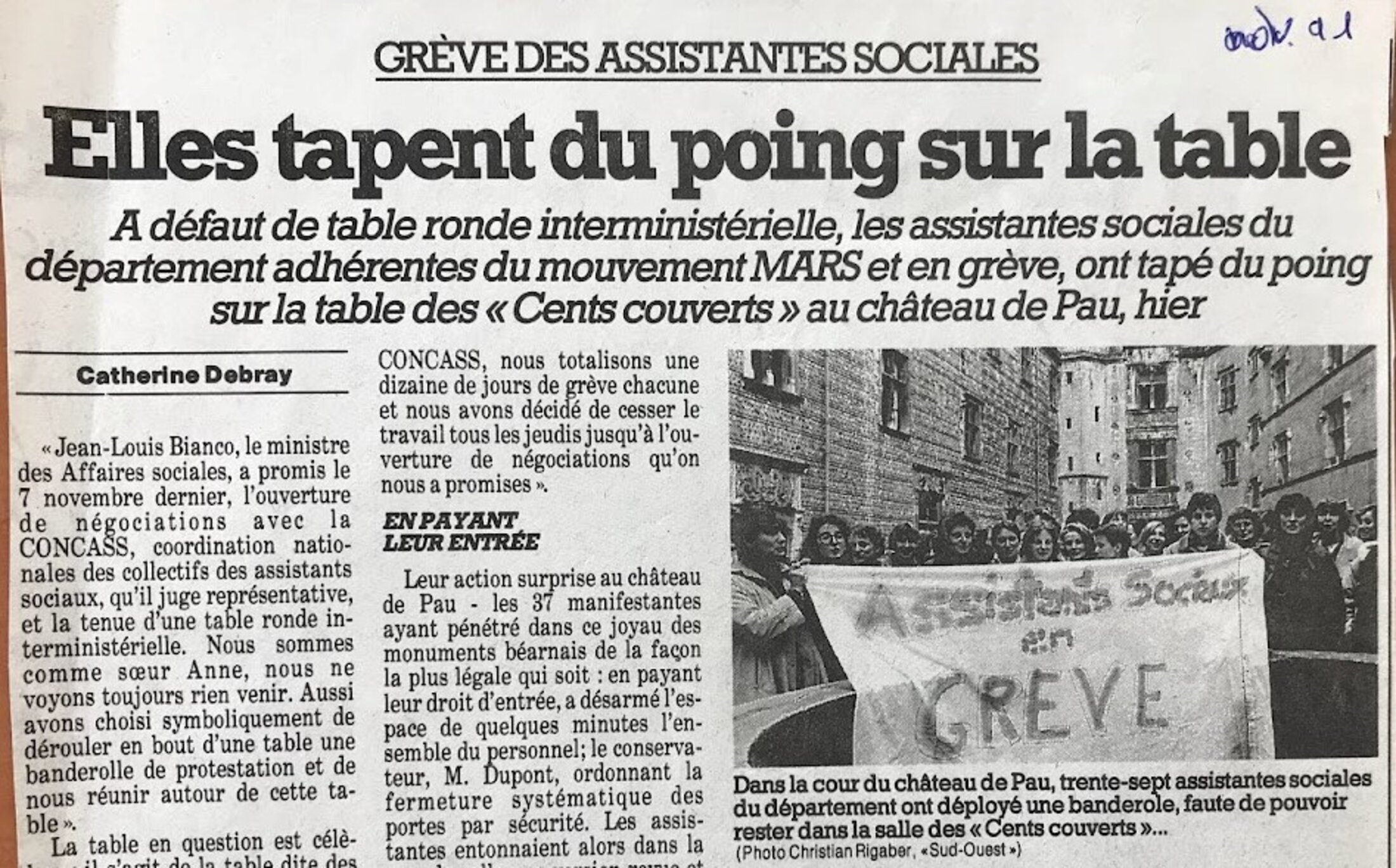

Les revendications du Collectif (CASIF) sur Paris élargit les revendications aux salaires et aux conditions de travail. La Concass (Coordination nationale des collectifs d’assistants de service social) est créée. Elle rassemble 87 collectifs en Métropole et dans les Dom-Tom. Tous ces collectifs, hors syndicats, sont autogérés, sans hiérarchie, en démocratie directe, ouverts à tous, professionnelles de base, chefs de service, étudiants. Le 13 décembre 1990, au cours d’une journée d’action (grève avec le soutien de la CGT et manifestation), 3500 diplômes sont renvoyés au ministère, barrés de rouge.

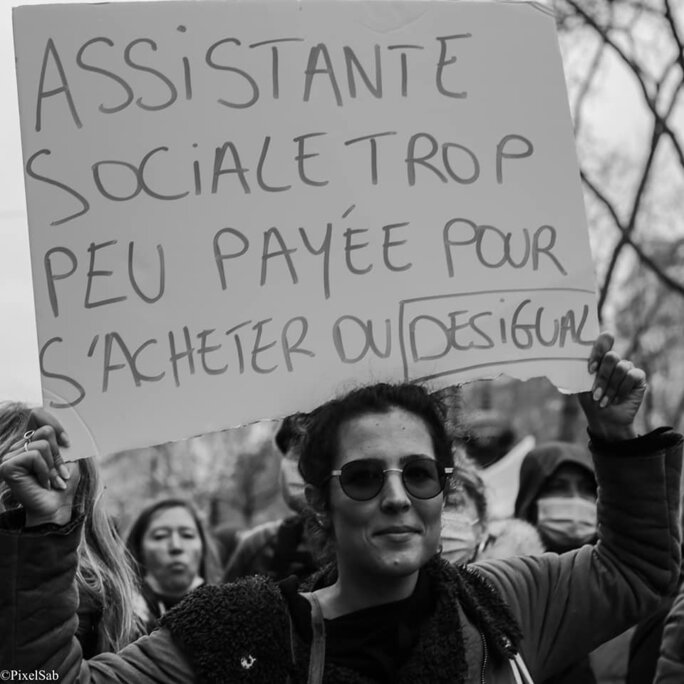

L’année 1991, c’est la guerre du Golfe : les mobilisations sont freinées d’autant plus qu’on attend les conclusions du groupe Tisserand. Rien ne vient, alors c’est la grève lancée sur l’Île-de-France le 16 septembre 1991, avec le soutien de la CGT et de CRC (Coordonner Rassembler Construire, section dissidente de la CFDT Santé qui avait soutenu les infirmières les années précédentes et qui deviendra Sud). La CFDT Interco 93, contre l’avis de la Confédération, appuie le mouvement. Une plate-forme revendicative est élaborée : diplôme d’ASS au niveau II (bac+3) ; revalorisation des salaires, des statuts et conventions collectives ; obtention de véritables moyens afin d’assurer un travail social de qualité. Mobilisation générale dans tout le pays, et à Paris manifestation importante le 1er octobre 1991 : 8000 à 10 000 assistantes sociales défilent de Châtelet à l’Hôtel Matignon. Aux cris de : « on n’est pas les pompiers de la précarité, donnez-nous les moyens de la qualité », « assistante sociale : ni nonne, ni fée ». Une AG le soir réunit 1000 personnes. Enfin, les médias s’en font l’écho. Rebelote le 10 octobre : 10 000 manifestantes, 50 départements représentés à Paris. A partir de là, débute un campement Square Boucicaut, à deux pas de Matignon (où Edith Cresson a remplacé Michel Rocard) : 250 assistantes sociales, par roulement, sont installées sous tentes dans ce quartier huppé, sans hostilité (un hôtel de luxe leur sert régulièrement le café et leur permet de se doucher). Manifestation le 7 novembre : un sit-in bloque le TGV à Montparnasse : des assistantes sociales vont rester dix heures assises sur les rails (elles chantent : « Cresson tu dérailles les AS sont sur les rails »). La CGT Cheminots a empêché que la police entre pour les déloger. L’Opéra Garnier est occupé, le lendemain c’est au tour du Conseil d’État : les 200 manifestantes sont délogées vers minuit par près de 400 gendarmes mobiles et CRS.

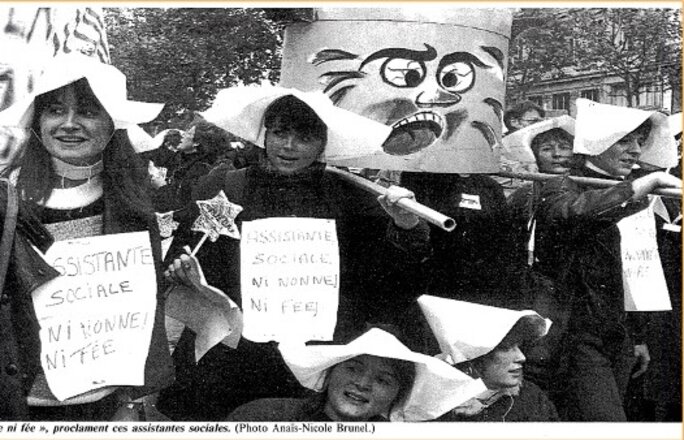

Agrandissement : Illustration 5

L’intransigeance du ministère fait que la mobilisation s’amplifie. Le Château de Pau, où naquit Henri IV, est occupé. Selon la presse, les manifestantes ont pénétré dans l’édifice de façon très civilisée et ont payé leur ticket d’entrée. L’autoroute est bloquée par un barrage à Bandol, près de Toulon. Un sit-in a lieu dans le hall de la Préfecture à Bordeaux, idem à Bar-le-Duc.

Puis le mouvement s’est épuisé. Jean-Louis Bianco, ministre, a nommé un conciliateur, Jean Blocquaux, inspecteur général des affaires sociales, chargé d’un Plan d’action pour les professions de l’action sociale qui doit être élaboré en 15 jours : il se penche sur les missions, les besoins, les tâches et la déontologie, mais rien sur les revendications des AS. Ce Plan est approuvé par la CFDT, la CFTC, la FEN et les Autonomes, qui n’ont jamais soutenu le mouvement, certains y étant carrément opposé. Il est rejeté par l’ANAS, la Concass, la CGT, la CRC et FO.

Le Plan met en place des groupes de travail qui pondent des rapports : rien sur le métier d’assistant social (sinon un rapport sur les enquêtes sociales). Suite à cette trahison de certains syndicats et l’éteignoir concocté par le gouvernement, le mouvement se délite, après un baroud d’honneur avec une manifestation en janvier 1992. L’ANAS sort essorée de cette lutte, mais se relance rapidement avec l’élaboration d’un Code de déontologie qui sera rendu public en 1994. Lors de la réforme des études de 2004, l’ANAS réclame encore et toujours le niveau licence, en vain. Elle renouvelle cette revendication lors du protocole de Bologne pour les études supérieures en Europe (LMD, licence-maîtrise-doctorat), encore en vain.

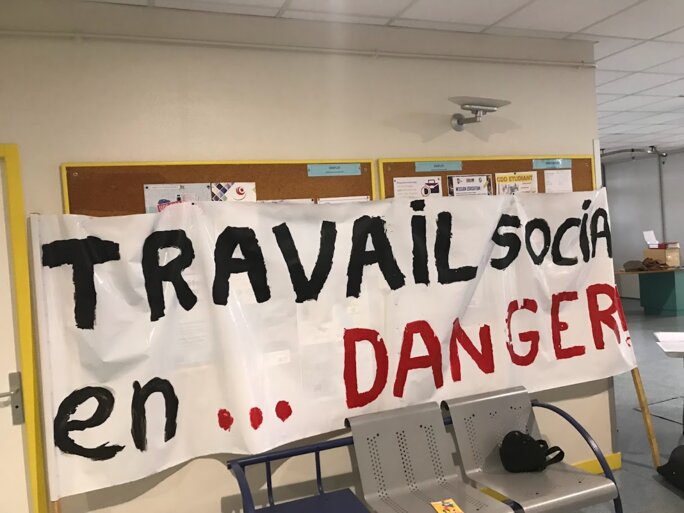

Travail social et pauvreté

J’ajoute qu’il y a eu sous François Hollande un Plan Pauvreté lancé en janvier 2013 (Jean-Marc Ayrault, premier ministre) dans lequel un volet devait traiter de l’organisation d’Assises de l’intervention sociale (sans que l’on sache précisément pourquoi l’avenir du travail social devait relever spécifiquement du champ de la pauvreté). En 2014, avec un an de retard, débutaient les États généraux du travail social. Une commission tenta de s’emparer des résultats des débats de ces États généraux pour réduire le nombre des métiers. L’idée était de passer de 5 diplômes à un seul, toujours de niveau III [bac+2], ʺintervenant social ou socio-éducatifʺ. Tollé. L’ANAS et l’ONES (Organisation nationale des éducateurs spécialisés) s’opposent à ce projet. Le gouvernement recule et Manuel Valls, devenu premier ministre, missionne une député, Brigitte Bourguignon (à l’époque au PS, aujourd’hui ministre déléguée chargée de l’Autonomie), issue du secteur social, en vue de rédiger un rapport qu’elle a rendu en septembre 2015 (Reconnaître et revaloriser le travail social), suivi le mois suivant d’un Plan d’action pour le travail social comportant, entre autres, le projet d’aller vers un reconnaissance du niveau licence pour les diplômes de niveau III (selon le processus universitaire européen). Il faut dire justement, comme le souligne Cristina De Robertis, que l’État français était « pressé par l’obligation de se mettre en conformité avec l’organisation européenne des formations supérieures ».

Agrandissement : Illustration 6

Cristina De Robertis montre que les événements riches qu’elle décrit ne sont pas pour rien dans la décision finale consistant à reconnaître les 5 diplômes de l’action sociale à bac+3. A partir de ces événements, revenait de façon récurrente l’idée que les diplômes du travail social devaient avoir une équivalence avec une licence. D’ailleurs, des expériences furent lancées, ici et là, de préparation du diplôme en parallèle avec une licence AES (administration économique et sociale), sciences de l’éducation ou autre. Cependant, ce niveau ne conférait toujours pas une reconnaissance du diplôme à bac+3 (de plus en plus d’étudiants dans ces métiers arrivaient d’ailleurs après des formations universitaires, ayant obtenu maîtrise ou master, ou davantage, sans effet sur la valeur de leur diplôme). Il aura fallu attendre les textes du 22 août 2018 (qui durent être mis en œuvre… dès le mois de septembre dans les centres de formation), pour qu’enfin ce combat ancien aboutisse. Laissant un goût amer, puisqu’ils ne s’appliqueraient qu’aux diplômés de mai 2021 (sans changer, donc, la valeur du diplôme de celles et ceux qui l’avaient obtenu auparavant). Pour faire face à l’impact dans la fonction publique, les classifications ont été modifiées transformant le cadre A en plusieurs catégories A (les travailleurs sociaux se retrouvant dans la Catégorie dite, péjorativement, « petit A »).

Cristina De Robertis rend compte dans le détail du déroulé des événements, évoque les acteurs et les actrices. Quelques personnalités sont citées, comme Marie-Thérèse Paillusson, présidente de l’ANAS (qui a puisé dans ses souvenirs pour alimenter la recherche de Cristina). Les mobilisations en province sont décrites. On retient qu’au plus fort de l’action le mouvement n’était pas encadré par des syndicats mais émanait de la base, fonctionnant à travers des collectifs qui impulsaient des manifestations nouvelles, originales. Cependant, la CGT et CRC furent solidaires et ont apporté leur soutien jusqu’au bout. Deux assistantes sociales, Annick Martin et Frédérique Courrin, conscientes dès le début du mouvement, qu’elles vivaient un moment historique, filmèrent plusieurs actions avec un caméscope que la ville d’Aubervilliers leur prêtait. Le cinéaste militant René Vautier les encouragea. Elles voulaient garder non seulement trace de ces temps héroïques mais aussi « du divorce consommé entre les valeurs défendues aujourd’hui par une majorité d’assistantes sociales et les choix politiques qui les bafouent quotidiennement ». La cassette VHS (Regard sur une profession en mouvement) fut vendue au profit de la Concass.

Agrandissement : Illustration 7

Comme en réaction à cette lutte exemplaire, en 1993, des présidents de conseils généraux (qui emploient 1/3 des AS en exercice dans le pays) publient un rapport dressant une critique sévère à l’encontre de la formation des travailleurs sociaux, et en particulier celle des assistantes sociales, reprochant un trop grand décalage entre ces formations et la réalité des services. Le sociologue et historien Henri Pascal, dans son Histoire du travail social en France, montre que les présidents supportaient mal que ces assistantes sociales révoltées tardent à reprendre le travail. Je me souviens des tensions de l’époque : ces politiques stigmatisaient ainsi, par ce rapport, ce qu’ils étaient nombreux à percevoir comme une réticence des assistantes sociales de passer, avec la décentralisation, sous les fourches caudines des élus locaux (suspicion pas totalement fausse mais nettement exagérée).

Aujourd’hui, les jeunes générations ignorent tout de ce combat d’il y a 30 ans, c’est bien pourquoi en rendre compte était indispensable. Cristina a fait œuvre utile, son livre est clair, documenté : il montre que des actions collectives sont possibles, qu’en ces moments de solidarité on se sent fort, prêt à poser des actes dont on ne se savait pas capable. C’est précieux de l’entendre en des temps où la motivation baisse, où l’état d’esprit est désabusé, comme si rien ne pouvait changer. Alors même que la force de chacun réside dans l’action menée ensemble.

Agrandissement : Illustration 8

. Assistantes sociales en lutte, 1990-1992, Le succès trente ans après !, édité par l’ANAS, 230 pages, 20 €, www.anas.fr . Dans une belle préface, Joran Le Gall, président de l’ANAS, évoque « les valeurs partagées » de plusieurs générations d’assistantes sociales et le fait que « ce livre est le miroir du manque de gratitude à leur égard face à la sincère rigueur dont elle font preuve ». C’est le premier livre que publie l’ANAS éditrice (présentation de qualité). Cristina De Robertis remercie, pour leur soutien dans son travail, Didier Dubasque (qui fut président de l’ANAS, auteur d’ouvrages sur le travail social, dont l’un sur les excès du numérique et le dernier sur Les oubliés du confinement, auteur du blog Écrire pour et sur le travail social), l’ANAS (dont les militantes des Pyrénées-Atlantiques) et le Groupe de recherche en histoire du service social (GREHSS).

Agrandissement : Illustration 9

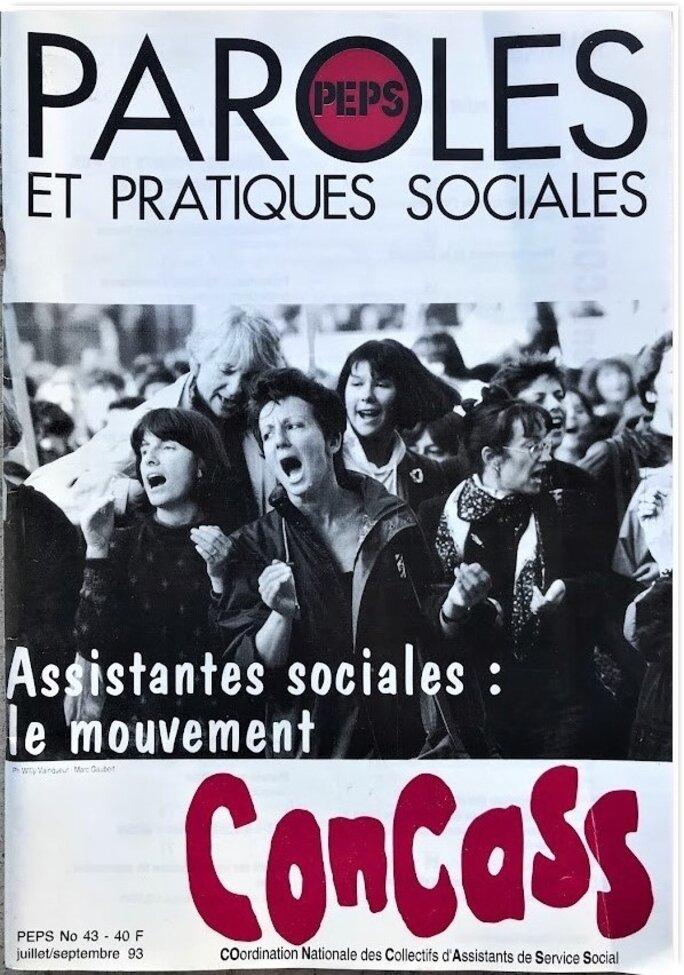

. La revue "Paroles et Pratiques sociales" (PEPS) a publié un numéro très complet sur le mouvement dès juillet-septembre 1993 : Les Assistantes sociales : le mouvement [n° intégral accessible en Pdf].

La main gauche de l’État

Cristina De Robertis termine son livre en rappelant judicieusement les propos de Pierre Bourdieu recueillis par le Monde le 14 janvier 1992 :

« […] tout ceux qu’on appelle ‘les travailleurs sociaux’ : assistantes sociales, éducateurs, magistrats de base, et aussi de plus en plus, professeurs et instituteurs constituent ce que j’appelle la main gauche de l’État, l’ensemble des agents des ministères dit dépensiers gardant la trace au sein de l’État des luttes sociales du passé. Ils s’opposent à l’État de la main droite, aux énarques du ministère des Finances, des banques publiques ou privées et des cabinets ministériels. Nombre de mouvements sociaux auxquels nous assistons expriment la révolte de la petite noblesse d’État contre la grande noblesse d’État. […] Je pense que la main gauche a le sentiment que la main droite ne sait plus ou, pis, ne veut plus vraiment savoir ce que fait la main gauche. En tout cas, elle ne veut pas en payer le prix. Une des raisons majeures du désespoir de tous ces gens tient au fait que l’État s’est retiré, ou est en train de se retirer, d’un certain nombre de secteurs de la vie sociale qui lui incombaient et dont il avait la charge […] Là où l’on croit qu’existe une crise du politique, un antiparlementarisme, on découvre en réalité un désespoir à propos de l’État comme responsable de l’intérêt public ».

Texte d’une incroyable actualité : comme l’exprime tant cette « main gauche », en confidence ou dans des luttes, et comme en rend compte aussi un livre tout récemment publié : La valeur du service public, par Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier (éditions La Découverte).

Rencontre à l'ITS de Pau :

Le 9 octobre, Joran Le Gall, président de l’ANAS, rendait public l’ouvrage de Cristina De Robertis. Une toute première présentation a eu lieu à l’Institut de travail social (ITS) de Pau, en présence de l’auteure, devant des étudiantes et étudiants, des professionnels et professionnelles, dont certaines avaient pris une part active aux événements il y a 30 ans. Joran Le Gall disait, en introduction de cette journée, que si dans les fonctions sociales il y a des contraintes souvent insupportables, l’engagement permet cependant « de briser les chaînes de l’impuissance ». Le fondement du service social est de garantir les droits fondamentaux et l’égalité. Ce n’est pas une affaire de « bonnes sœurs » mais de professionnels. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une crise des vocations et à un risque de dérives technocratiques. Il est bon de rappeler ces luttes qui, comme les valeurs de base du métier, consistèrent en « une subversion des possibles ». Claire Darrou et Ghislaine Senderens décrivent les événements tels qu’ils se sont déroulés il y a 30 ans dans le Béarn. Elles précisent que leur combat portait également sur la précarité, le manque de logements, le chômage, l’accès aux soins, la protection de l’enfance à revoir. Elles restèrent en lien et à l’écoute des étudiants en service social. Certaines AS ont fait 61 jours de grève non-stop. Toutes deux, qui débutaient dans la profession, disent avoir mesuré alors l’importance du collectif, ainsi que la nécessité de se soucier de la place des usagers et de la défense collective des intérêts de ces derniers.

Agrandissement : Illustration 10

Lors des débats et tables rondes, des assistantes sociales en exercice ou retraitées, et des étudiant·es ont échangé sur les pratiques, l’engagement au quotidien et les limites de l’engagement. Inévitablement, arrive dans les échanges le fait que les étudiants constatent sur le terrain qu’il y a des professionnelles blasées, découragées, ils et elles ont toutes perçues les effets de « l’usure professionnelle ». Jusqu’à voir l’une d’entre elles en larmes, d’où leurs interrogations : « dans quoi on s’embarque ».

Cristina De Robertis a précisé que la profession est « engagée » mais il importe de ne pas s’engager tout seul. C’est ce que confirme une professionnelle qui a fait un burn-out : elle atteste qu’elle a surmonté en mobilisant les habitants du quartier (sur Paris, des mères se regroupant pour interpellé l’élu de l’arrondissement). Dans cette même veine, A., venue de Toulouse, explique les actions fortes avec pénétration dans des bâtiments fermés pour y installer des personnes à la rue. Mais elle tient à préciser que ce ne sont pas ces actions spectaculaires auxquelles elle a participé qu’elle veut décrire : elle veut mettre l’accent sur l’engagement au quotidien : tout faire pour que les personnes accèdent à leurs droits fondamentaux, lutter contre la stigmatisation.

Agrandissement : Illustration 11

Nathalie dit qu’elle n’attend pas que son employeur donne un sens à son travail, ce sont aux professionnels d’affirmer leurs valeurs et de les proclamer, en exigeant que l’employeur offre le cadre qui permet de les respecter. Annabelle dit que dans son équipe, quand une consigne est contraire à l’intérêt des personnes, « on refuse de les appliquer : c’est ça notre engagement». Et si on est sensible à la détresse des personnes qui nous sollicitent ce n’est pas grave : « être touchée c’est être professionnelle ». On n’est pas responsable des situations dans lesquelles se trouvent les personnes : nous sommes là pour les accompagner. Annabelle : « je suis à leur disposition et je vais là où elles me mènent ». Il faut résister aux consignes qui limitent les durées d’entretien (parfois ¼ d’heure) et dénoncer l’inacceptable. Savoir se référer aux textes protecteurs pour les populations, souvent pas appliqués. Connaitre même les textes qui régissent la profession, la mission et ne pas craindre de les opposer aux autorités (employeurs, préfectures). Alors que l’on constate une perte d’attractivité, une crise des vocations, il faut dire aux jeunes que « c’est un métier magnifique ». Regret que les travailleurs sociaux prennent peu la parole publiquement, écrivent peu non seulement sur leurs pratiques mais aussi sur leurs constats : ils connaissent très bien la situation des publics les plus défavorisés, pourquoi ne témoignent-ils pas de ce qu’ils savent ? Pourquoi seules des associations caritatives ou de défense s’expriment sur le sujet ? Une étudiante : « nous avons l’espoir d’une société plus juste, nous croyons au changement, au progrès ». Un étudiant : les situations rencontrées ne sont pas toujours personnelles, individuelles mais aussi sociales, collectives (famille, quartier, territoire) : leurs difficultés se sont souvent les structures politiques et économiques qui les créent. « Mon engagement est d’aller contre ces conditions qui créent la précarité ».

***

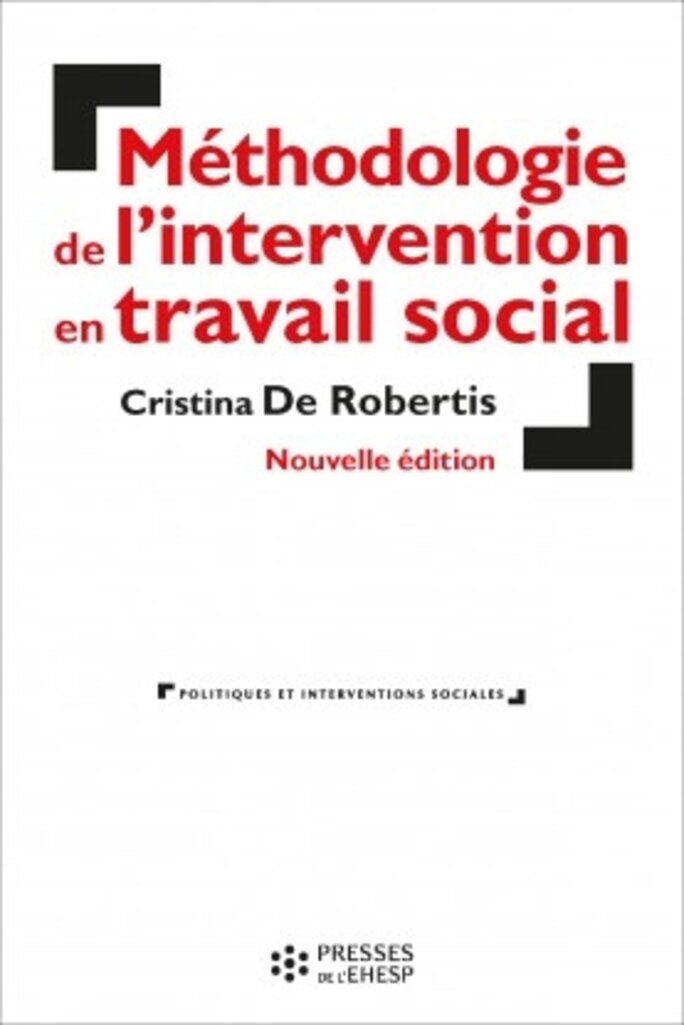

Méthodologie de l’intervention en travail social. Cristina De Robertis est également auteure de cet ouvrage, en collaboration avec Françoise Lesimple et Henri Pascal, dont la première parution date de 1981, avec une réédition augmentée, il y a trois ans. Cette Méthodo a été et est encore lue par des générations d’étudiants en travail social, car les explications de Cristina sont étayées et son livre est une référence. L’intervention sociale court toujours le risque d’être perçue comme approximative, les professionnels n’ayant pas toujours les arguments, les mots, pour la décrire. Sont définis ici divers concepts (aide, changement, contradiction, interdépendance, dynamique), avant d’entrer dans la méthode : l’analyse de la situation, l’évaluation diagnostique, l’élaboration du projet d’intervention (et sa contractualisation), sa mise en œuvre, et l’évaluation des résultats. Toute la pratique, confrontée aux valeurs du travail social, est déclinée : accueil, soutien, accompagnement, contrat, information, orientation, accès aux droits. Outre l’intervention directe dans le cadre d’une relation avec la personne, le travailleur social agit également de façon indirecte : pour mettre en place sa propre organisation, pour assurer une veille sociale, se constituer une documentation pertinente, modifier l’environnement, déterminer des réponses valables pour plusieurs personnes dans la même situation. Tout y passe : la médiation, les réseaux, le partenariat et la collaboration entre travailleurs sociaux, les réunions de synthèse, le travail d’équipe. Bref, un vrai manuel, indispensable, pas seulement pour les étudiants, pour tous les professionnels de l’éducatif et du social, et pourquoi pas : pour les décideurs qui, trop souvent, ne connaissent pas grand-chose d’un travail qui ne s’improvise pas mais requiert des connaissances et des savoir-faire.

. Presses de l’EHESP, 2018.

. voir mon récent billet : Travail social : "le fil ténu d'une humanité qui s'étiole" (avec témoignages d'une assistante sociale et d'un éducateur spécialisé).

Billet n° 652

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup