"Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lits, n'ayant pour couvertures, j'ai presque dit pour vêtement, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. (...) Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière ; que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu !"

Victor Hugo, Discours sur la misère, 9 juillet 1849

Inlassablement, les alertes, les tribunes, les reportages, les témoignages, les rapports se répètent pour dénoncer la déliquescence aggravée de la pédopsychiatrie, dont le pronostic vital semble définitivement engagé.

De plus en plus régulièrement, la presse s’émeut d’une situation de catastrophe chronicisée : « Oui, par manque de moyens, la pédopsychiatrie doit, depuis des années, trier les enfants » (Collectif Pédopsy 93, Le Monde, vendredi 25 novembre 2022), « Lorsqu'on dispose de 10 places pour 100 enfants, qui doit-on choisir ? » (Clémentine Rappaport, Le Parisien, mardi 13 décembre 2022), « A Bobigny, des pédopsychiatres mobilisés contre l'écroulement du secteur » (Antoine Gallenne, Libération, jeudi 15 décembre 2022), « Le nombre d'admissions en pédopsychiatrie explose », (Mélanie Bourdoin, Paris-Normandie, mercredi 21 décembre 2022), « Pédopsychiatrie : « Il faut doubler les moyens », (Emmanuelle Rey, La Dépêche du midi, samedi 12 novembre 2022)….

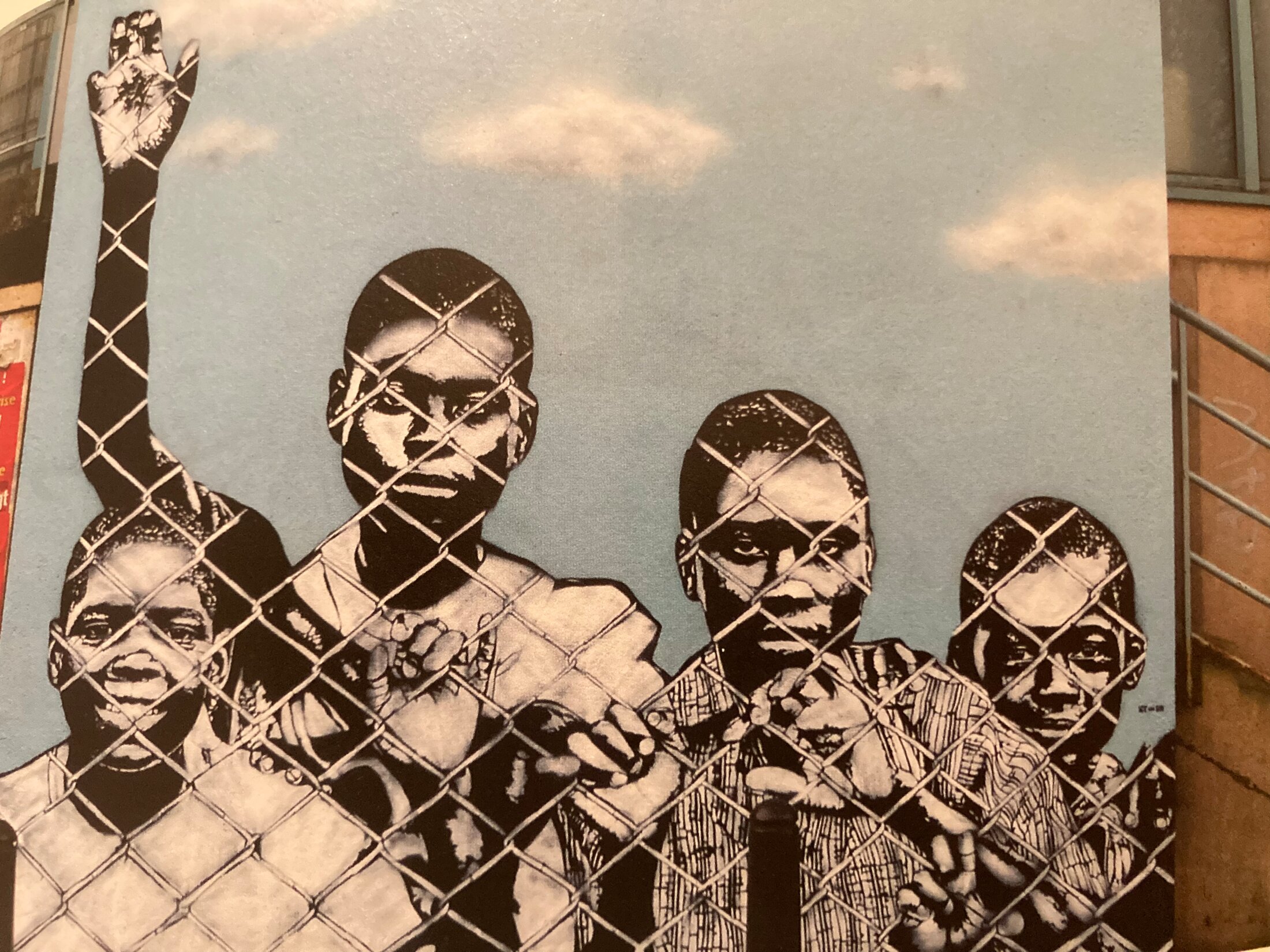

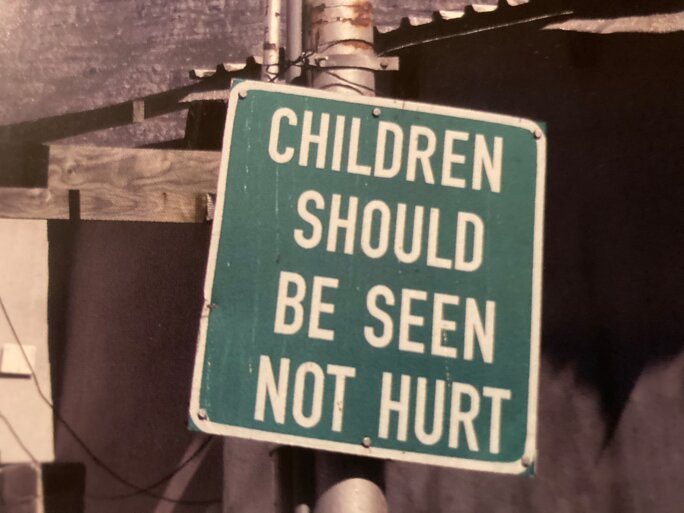

Agrandissement : Illustration 1

Nous avons déjà dénoncé à mainte reprise cette situation indigne de mépris de l’enfance, de naufrage des soins psychiques infantiles, de sacrifice délibéré des institutions pédopsychiatriques.

Pourtant, force est de constater, sur le terrain de la clinique et de la détresse des familles, une évolution absolument tragique, avec une détérioration accélérée des moyens alors même que le mal-être infantile s’avère de plus en plus prégnant et profond. Certains responsables politiques s’en inquiètent, à l’instar par exemple de la sénatrice communiste Laurence Cohen. Mais ce type de préoccupation au niveau des instances dirigeantes parait bien minoritaire, et les orientations actuelles décidées dans les plus hautes sphères tendent davantage à achever ce qui reste encore de pratiques cliniques humaines, décentes et ajustées aux situations concrètes de souffrance.

En arrière-plan, la précarité, les inégalités sociales, les maltraitances instituées, le délitement social, les traumatismes cumulés, etc., exercent un impact absolument délétère sur la santé psychique des plus jeunes et des adolescents. En parallèle, les équipes soignantes sont confrontées non seulement à une logique inique de pénurie et de tri, mais aussi à des directives managériales totalement destructrices et déconnectées des souffrances du terrain.

Très récemment, deux nouveaux rapports importants sont venus apporter un éclairage supplémentaire à cette situation indécente :

- Celui de l’UNICEF et du SAMU Social « Grandir sans chez-soi », soulignant les conséquences de la précarisation et du mal-logement sur la santé psychique des enfants

- Et l’impressionnant rapport du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) - « Quand les enfants vont mal : comment les aider ? » -, mettant notamment en évidence une corrélation entre la dégradation des conditions d’existence, la mise à mal de l’accompagnement thérapeutique et éducatif, et une surprescription inquiétante de psychotropes chez les enfants…

En nous basant sur ces constats circonstanciés, abordons donc cette dérive désespérante en deux parties : de la « Pédopsychiatrie de la misère » à la « Misère de la pédopsychiatrie » ….

Dans ma pratique clinique en CMPP, notamment sur une institution très ancrée au sein d’un quartier accueillant des populations paupérisées, vulnérables, issues de l’immigration, le constat est sans équivoque : nous sommes de plus en plus confrontés à des contextes de très grande précarité sociale, mais aussi à des situations administratives de maltraitance instituée et de sacrifice délibéré de familles jugées « indésirables » par les pouvoirs publics.

En l’occurrence, les errances, rejets, discontinuités, lâchages, violences, sont de plus en plus prégnants, avec des conséquences tout à fait dramatiques pour le développement des enfants – dans de telles circonstances, il ne s’agit même plus d’envisager le bien-être ou l’épanouissement, mais déjà l’absence de fixation précoce dans un profil déficitaire.

La rémanence du mal-logement est déjà tout à fait dramatique : conditions de vie indignes et insalubres, mais aussi instabilité géographique, avec relogements itératifs venant entraver la continuité des investissements scolaires, thérapeutiques, sociaux, etc., induisant également des états d’épuisement en rapport avec des trajets permanents à travers toute l’Île-de-France…

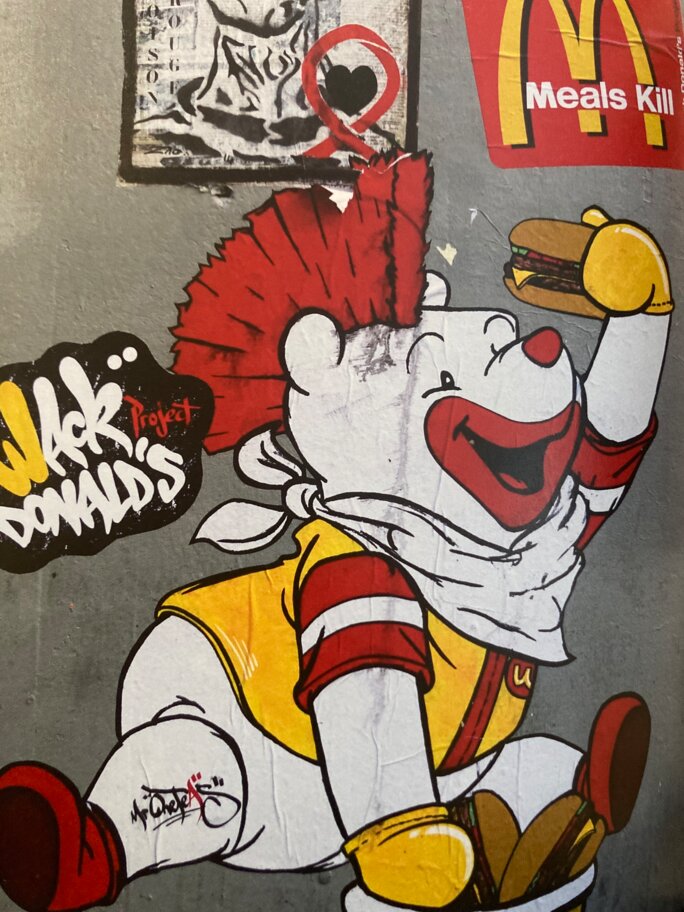

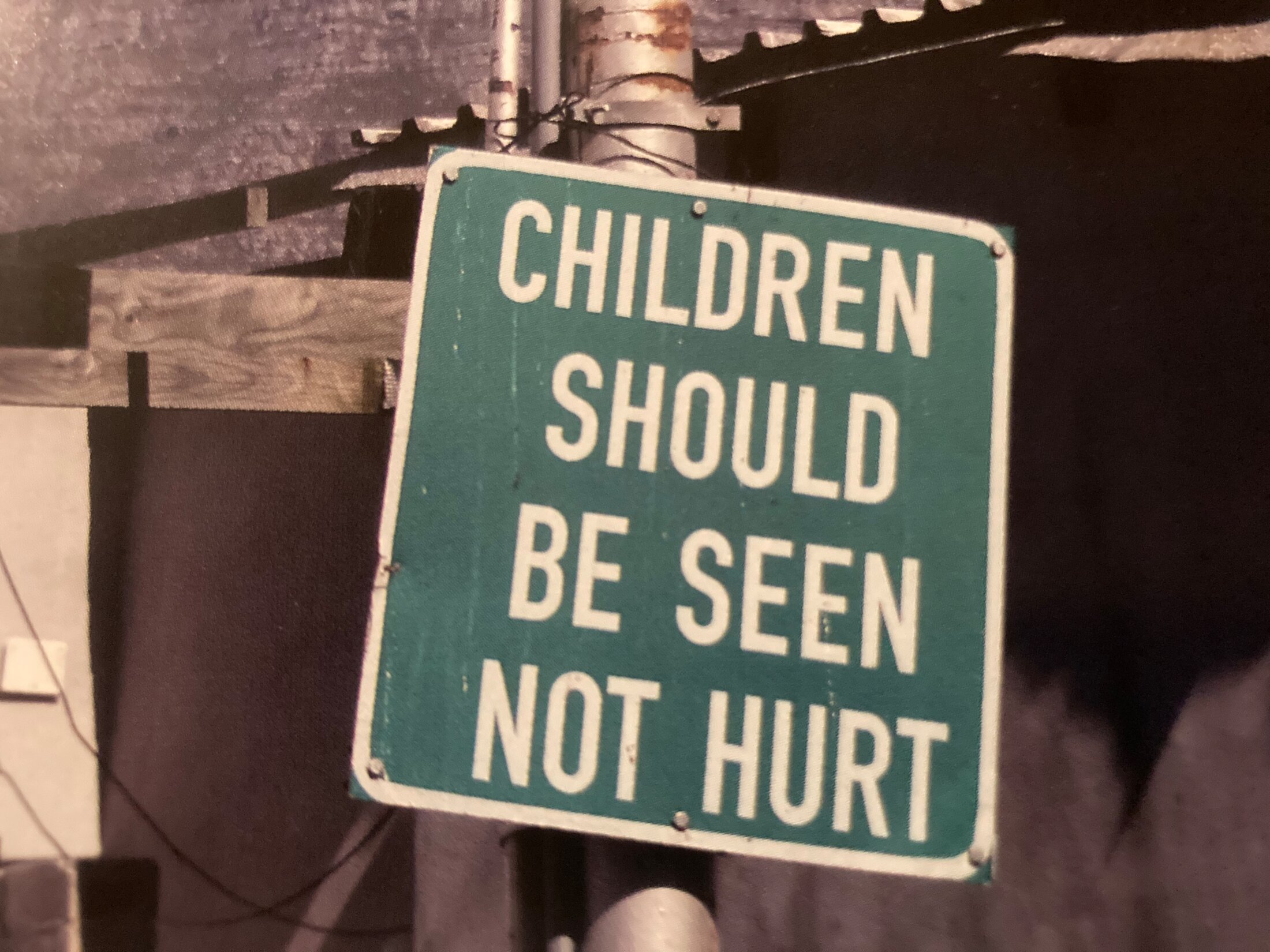

Agrandissement : Illustration 2

De surcroit, nous constatons aussi des situations sociales et administratives de plus en plus dégradées, exerçant des répercussions très concrètes en termes de « survie » au quotidien : droits non ouverts, absence de régularisation, voire menaces d’expulsion de plus en plus fréquentes, notamment concernant des enfants en besoin de soin …Outre la dégradation des conditions d’existence, cet état de fait délibérément entretenu induit un climat d’insécurité, de méfiance, de menace, de précarisation des liens et des investissements, tout à fait préjudiciable en termes de cadre de vie pour des enfants.

Les conséquences de ces adversités environnementales sur le devenir infantile sont évidemment très préoccupantes, et nous avions déjà abordé ces enjeux spécifiques concernant la précarité périnatale.

De fait, nous recevons de plus en plus d’enfants en bas âge, présentant déjà des troubles développementaux très problématiques, et ce en rapport évident avec des situations sociales extrêmement précarisées. D’ailleurs, dans ce type de configuration, des spirales délétères se mettent en place, avec des effets de potentialisation des « perturbateurs » du développement, induisant des cercles vicieux auto-renforcés. Par exemple, le manque de disponibilité parentale en rapport avec des conditions d’adversité, d’isolement, de détresse, de désocialisation, de mal-logement, etc. contribue à favoriser l’usage extensif des écrans pour « gérer et occuper » les enfants, faute d’autres relais.

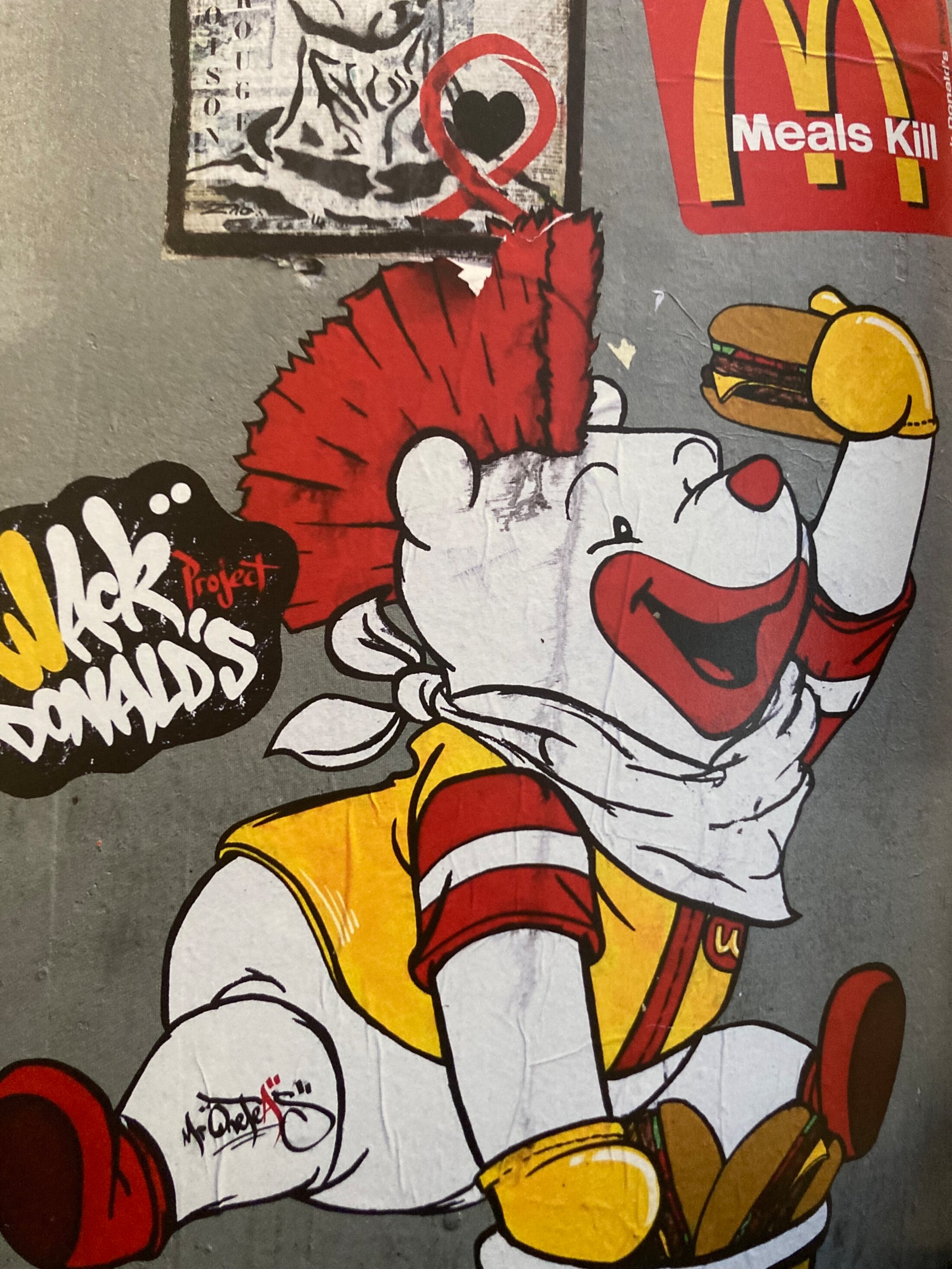

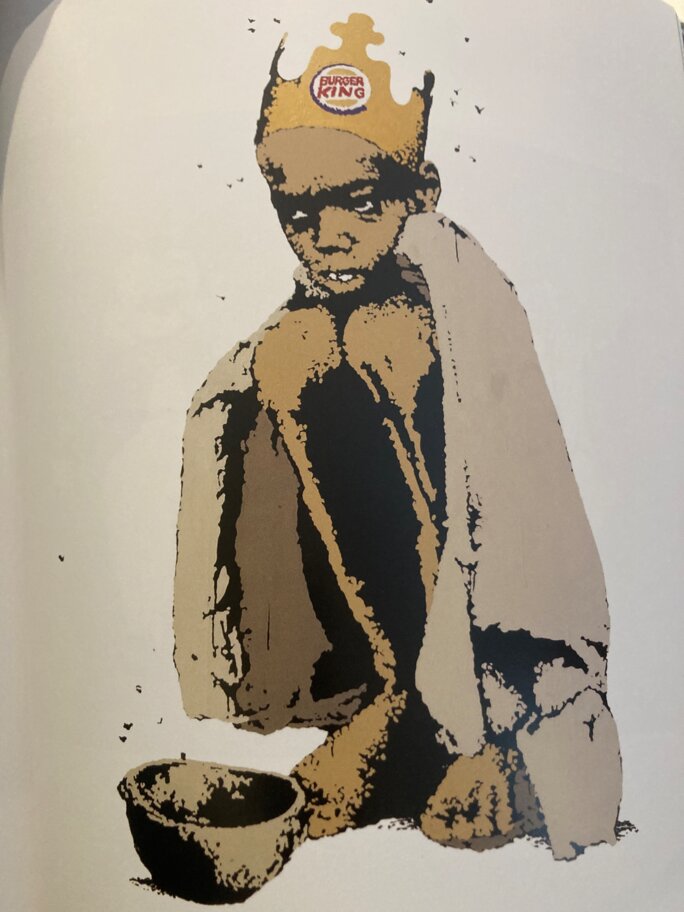

Agrandissement : Illustration 3

Or, il est maintenant documenté que l’usage excessif de ces médias numériques chez des enfants très jeunes induit une hyperstimulation cognitive précoce, à l’origine d’une impulsivité voire de troubles attentionnels. Par ailleurs, l’interaction avec une interface numérique est un « temps perdu », soustrait aux interactions affectives ou aux apprentissages relationnels. En effet, il est observé un « déficit de transfert », les zones corticales impliquées dans l’apprentissage n’étant pas sollicitées à travers la médiation de l’écran comme elles le seraient dans une interaction pédagogique. Il est également constaté une forme d’emprise des outils numériques, voire des risques addictifs, en rapport notamment avec le « pouvoir des réponses aléatoires sur les comportement ». Une étude japonaise récente publiée dans JAMA Pediatrics montre que les enfants exposés précocement aux écrans (dès 1 an) présenteront plus de symptômes autistiques que les non exposés. De plus, le risque d’évolution d’un profil autistique augmente avec l'intensité de l'exposition (de 1h à plus de 4 h par jour).

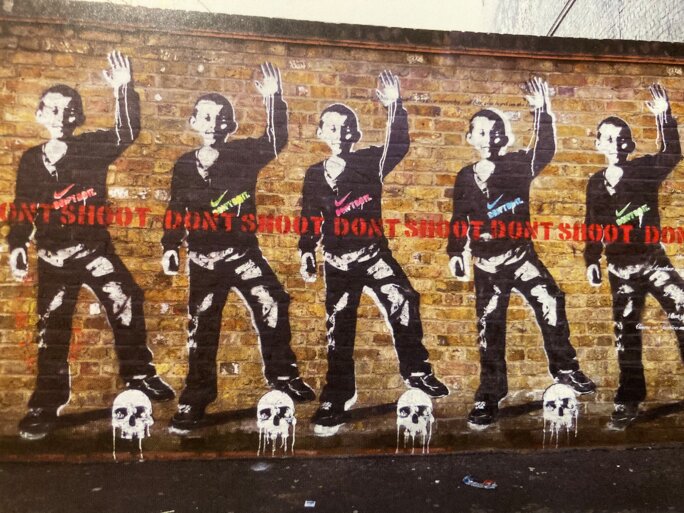

Agrandissement : Illustration 4

Bref, des conditions d’existence délabrées au quotidien exercent non seulement des effets très négatifs par rapport aux besoins spécifiques des enfants, en termes de stabilité, de cohérence, de continuité, de réassurance, de rythmes, de matériel à disposition, de disponibilité parentale, d’intégration collective et communautaire, de socialisation, etc. Mais, de surcroit, cette grande précarité favorise aussi le recours à des pratiques délétères pour la santé psychique infantile : consommation excessive d’écrans, désorganisation familiale, malnutrition, surprescription, errance thérapeutique, troubles du sommeil, hygiène dégradée, difficultés scolaires, voire maltraitance en rapport avec l’état d’anomie et de souffrance sociale, etc. Dès lors, très précocement, les dispositions psychiques comme les corps des enfants sont marqués par leur appartenance sociale ; d'après l'Insee, 16 % des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale dès la grande section de maternelle, quand c'est le cas de 7 % des enfants de cadres...

Agrandissement : Illustration 5

Ces familles sont très régulièrement ballotées, trimballées, contraintes de rompre les quelques attaches qui les relient encore et qui préservent une forme de reconnaissance et de dignité. Certains établissements scolaires ou municipalités refusent par exemple d’inscrire et de scolariser des enfants en situation d’obligation scolaire, sous prétexte d’absence de domiciliation fixe…

Par ailleurs, ce sont toujours des familles éprouvées dans leur intégration sociale, cumulant de multiples fragilités : précarité, discriminations, maltraitances institutionnalisées, mal-logement, situation d’immigration, antécédents traumatiques, absence de ressources symboliques et communautaires, mauvaises connaissances des rouages administratifs, etc.

Néanmoins, très souvent, je suis particulièrement frappé par la détermination et la mobilisation de ces parents, afin de permettre à leurs enfants de grandir et de s’épanouir dans les meilleures conditions possibles, en dépit de toutes les entraves et maltraitances imposées par l’administration française. D’ailleurs, ces familles nous font réellement confiance, et ne nous considèrent pas comme de simples prestataires de services devant appliquer des prescriptions normatives, en conformité avec les protocoles recommandés.

Régulièrement, le CMPP, parce qu’il n’est pas sectorisé, peut devenir un point d’ancrage, un des seuls lieux susceptibles de maintenir une forme de continuité, de stabilité de présence et d’investissement, au milieu d’un parcours émaillé de ruptures et de rejets. Un lieu pour se ressourcer, un havre pour se poser. Là où la mémoire ne s’éparpille pas complètement, où une histoire peut se tisser, à plusieurs, sans disparaitre à chaque pas. Au-delà du butinage incessant des métro-pôles-haines, des mépris et des errances. Ici, on peut se laisser aller, baisser la garde, on peut déposer l’épuisement et la peur. Ici, on retrouve des fragments de sérénité, des bribes d’espoir. C’est déjà cela de pris sur les quotidiens d’effroi, sur les rejets et les oublis. Ici, on peut exister, retrouver un ancrage temporaire, un espace préservé pour se relâcher, partager, s’exprimer, restaurer, avec d’autres, la dignité et le respect. Ici, on peut être des enfants reconnus dans leurs droits et leurs besoins, jusqu’à….

Je vous livre en vrac quelques données probantes concernant la misère de l’enfance dans la « Start Up Nation » :

- Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit 2,9 millions en 2018, avec des chiffres en perpétuelle augmentation. D’après le dernier rapport de la Défenseure des Droits, « les professionnels du médico-social sont de plus en plus confrontés à la souffrance psychique liée à la précarité ».

- Les services sanitaires alertent en vain sur la recrudescence de la mortalité infantile, avec notamment une surmortalité en Seine-Saint-Denis : 4,8 ‰ contre 3,2 ‰ en France métropolitaine.

- Selon l’ARS, 11 maternités en Ile de France signalent au moins une sortie de maternité à la rue par semaine. En 2020, ce sont ainsi 3000 femmes qui se sont trouvées dans cette situation en Ile de France. Elles étaient 2000 en 2016. Entre 2001 et 2012, l’Insee a enregistré une augmentation de 85% du nombre d’enfants sans-domicile

- En 2016, 67 enfants sont décédés dans un cadre intrafamilial, soit un enfant tous les 5 jours (4 enfants sur 5 ont moins de 5 ans). En 2021, en France, le nombre de victimes de violences intrafamiliales a augmenté de 14%, avec 157 500 faits constatés sur l’année, après des hausses déjà marquées en 2020 (+10%) et en 2019 (+14%) (source : ministère de l'intérieur janvier 2022). Chaque jour, 200 enfants seraient victimes de maltraitances. L’incidence du syndrome du bébé secoué se situerait entre 22,1 et 52,4 cas pour 100 000 enfants de 1 à 11 mois. Un enfant handicapé sur trois subirait des violences

- D’après une enquête de la Haute Autorité de Santé datant de 2021, chaque année, 130 000 filles et 35 000 garçons subiraient des viols ou des tentatives de viols, en majorité incestueux. 56% des victimes de violences sexuelles seraient des mineurs. 70% des plaintes classées sans suite.

- Les violences conjugales toucheraient chaque année en France plus de 213 000 femmes, et 398 310 enfants seraient co-victimes de ces situations

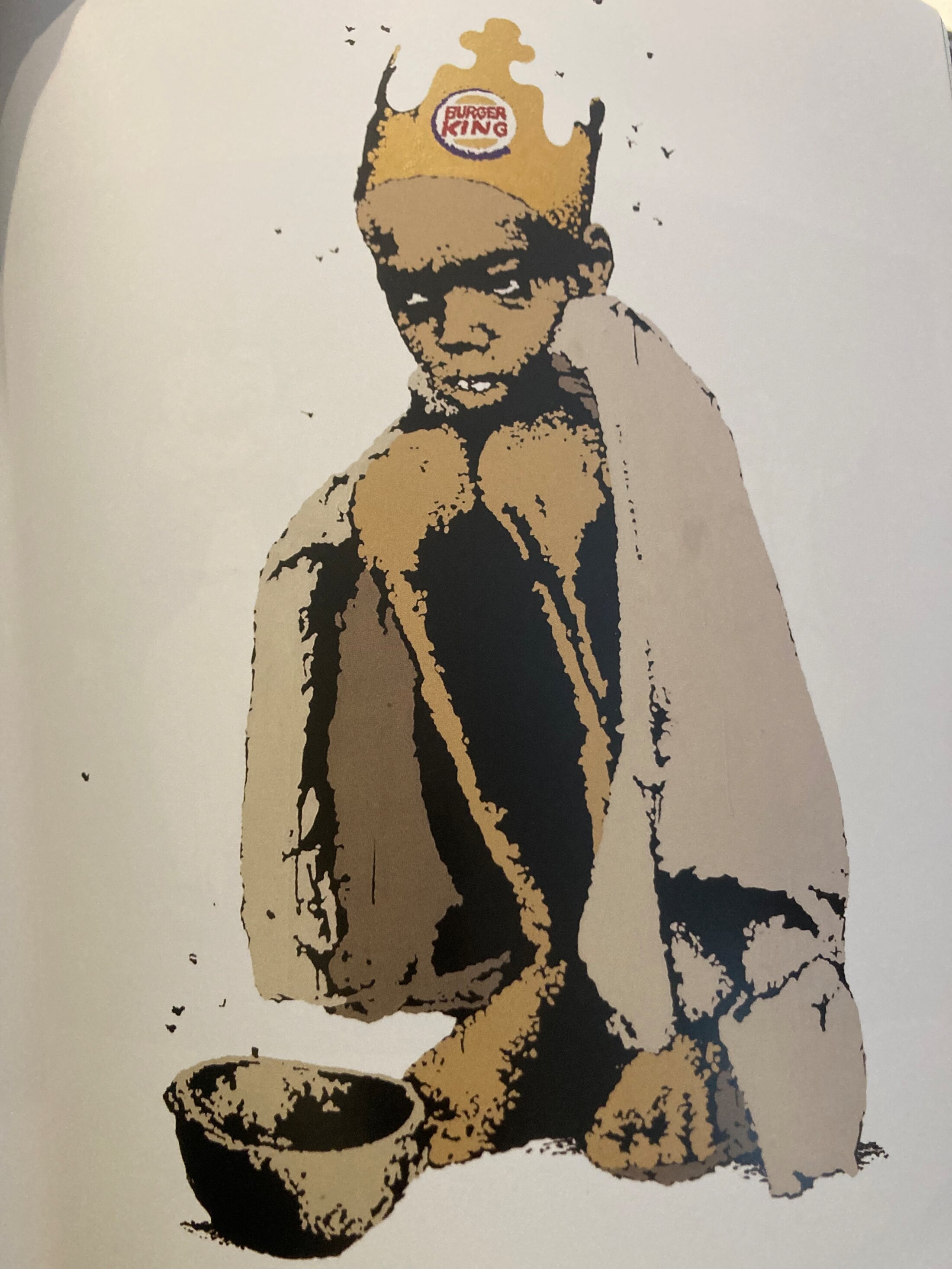

Agrandissement : Illustration 6

Ces faits paraissent toujours scandaleux, inenvisageables, et tendent dès lors à être invisibilisés par d’intenses communautés de déni. En l’occurrence, il s’agit là de prendre en considérations les déterminants socio-politiques de la santé, en désignant directement les conséquences désastreuses de certaines orientations idéologiques sur l’état médical et psychique des enfants, ou de la population en générale.

Par exemple, dans une synthèse publiée dans JAMA Psychiatry, Sterling présente des données, issues de rapports officiels aux USA et dans 13 pays européens, montrant que les décès par désespoir (suicide, overdose d'opiacés, alcoolisme) des adultes entre 20 et 35 ans sont deux fois plus nombreux aux USA que dans la moyenne des pays européens. De plus, cet écart a beaucoup augmenté depuis le début des années 2000. Alors qu'en 1990 le taux de mortalité par désespoir était deux fois plus élevé en France et en Allemagne qu'aux USA, c'est maintenant l'inverse. L'auteur attribue finalement ces différences aux politiques sociales (système de santé, protections sociales, etc.). A bon entendeur...

De surcroit, « l’enfant est particulièrement sensible aux facteurs familiaux, scolaires, sociaux et environnementaux susceptibles de fragiliser ou consolider son équilibre psychique » (Rapport du HCFEA). Ainsi, « pour certaines catégories d’enfants et d’adolescents, la situation est particulièrement difficile. Les enfants dont l’Aide sociale à l’enfance a la responsabilité sont beaucoup plus touchés par des troubles psychiques et des situations de souffrance psychique, en général, et a fortiori depuis la crise sanitaire ».

« Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) insiste sur le fait que les enfants victimes de négligences graves et de violences (qu’ils les aient subies directement ou en aient été les témoins) ont pour la plupart d’entre eux été exposés à des évènements traumatiques répétés et prolongés, sans protection du milieu familial, et connu de nombreuses ruptures. Ils ont des besoins de santé spécifiques qui imposent aux professionnels qui les accompagnent des coopérations interdisciplinaires et la construction d’un parcours de soins coordonné. Les situations de handicap sont surreprésentées dans la population des enfants protégés, et leur santé globale moins bien prise en compte que dans la population générale, que ce soit sur le plan somatique ou pédopsychiatrique ».

En conséquence, « le CNPE appelle l’attention des autorités sur l’impérieuse nécessité que les mineurs victimes soient d’abord considérés comme des sujets de soins avant d’être entendus comme des justiciables ».

En outre, « dans le rapport 2022 de l’Observatoire Nationale du Suicide, les études internationales montrent de manière transversale l’incidence des facteurs sociaux et environnementaux sur la santé mentale de l’enfant. La plupart de ces risques sont liés au contexte socioéconomique, éducatif et culturel. Parmi ces principaux facteurs de risques sociaux on retrouve : - La pauvreté ou le faible niveau économique de la famille ; - les situations de précarité ou d’exclusion ; - des facteurs liés au système scolaire ; - l’exposition à différents types de toxiques : plomb, drogues, substances médicamenteuses. Ces risques d’exposition sont généralement plus élevés dans les milieux défavorisés ; - la naissance prématurée. À titre d’exemple, le taux de naissances prématurées est de 13 % aux États-Unis et de seulement 6% en France – et cet écart s’explique en grande partie par la différence entre les systèmes de protection sociale de ces deux pays ; - les maltraitances subies durant l’enfance, l’adolescence ou à l’âge adulte ; - l’exposition à des facteurs de stress ou des évènements de vie traumatiques ; - certaines situations sociales ou parentales particulières : mères-adolescentes, familles monoparentales, parents souffrant de troubles mentaux ; - certaines formes de discriminations selon l’appartenance ethnique ou religieuse ».

En ce qui concerne le développement infantile, ces « adversités environnementales précoces » ont des répercussions manifestes sur l’état de santé, à court comme à plus long terme : insécurité affective avec manifestations anxieuses, stress chronique altérant la maturation cérébrale, altération de la socialisation, carences multiples, troubles somatiques récurrents et non détectés, difficultés d’apprentissage, etc. Cette précarisation infantile exerce une influence souvent irréversible sur les trajectoires développementales, induisant notamment « l’installation d’un gradient des effets de ces adversités, jusqu’à l’âge adulte, avec des difficultés de plus en plus grandes pour y faire face ». « Discrimination et adversités précoces feront perdre à certains enfants/jeunes toute estime d’eux-mêmes et de leurs parents, et les conduiront à intégrer des sentiments de honte, de peur dans leur relation à l’autre, et d’absence d’avenir désirable », comme le dénonce ATD Quart Monde.

D'après le rapport de l'UNICEF et du SAMU Social, "les conditions de vie matérielles dégradées (nuisances, insalubrité, exiguïté, insécurité, manque de commodités) ont des conséquences sur la santé physique et mentale des enfants du fait du rôle crucial de l’environnement dans le développement de leurs capacités sensori-motrices, cognitives et socio-affectives. Les conditions de vie dans la petite enfance ont un impact important sur le développement de l’enfant et sur sa vie future. Le comportement d’un adolescent est, dans une large mesure, fonction du vécu de sa petite enfance, de l’environnement dans lequel il a grandi, de la formation qu’il a reçue pendant cette période et des traumatismes psychiques qu’il a pu subir". Par ailleurs, "en évaluant le développement des enfants de moins de 6 ans et leurs comportements adaptatifs, l’étude ENFAMS a révélé une forte prévalence de retard de développement (80,9 %) chez les enfants sans-domicile, notamment liée à la pauvreté, au défaut de recours aux soins et au stress parental (effets cumulatifs des conditions de vie délétères)".

Or, d’après les rapporteurs du HCFEA, « les conditions de vie, notamment la pauvreté et la violence ne sont pas suffisamment considérées comme enjeux de santé » ; en définitive, on préfère détourner les yeux, et déformer la réalité pour la rendre conforme aux attendus idéologiques.

De fait, l’intégration de ces constats devrait amener à des approches soignantes prenant en considération l’environnement, le contexte et les conditions de vie, les dynamiques relationnelles, etc., afin « d’intervenir sur les causes et les facteurs aggravants la souffrance psychique et la dureté de ses formes d’expressions ».

« L’ensemble des chercheurs, des praticiens ou des représentants des institutions publiques concernés soutiennent la nécessité de prévenir les situations d’exclusion, d’isolement et de rupture, de travailler à la réduction des inégalités sociales et aux pratiques/dispositifs de remédiation de ces inégalités comme mode de réduction de la souffrance psychique des individus » - ce qui est malheureusement à contre-courant des orientations politiques actuelles...

Nonobstant, il est constaté une « augmentation continue de la consommation de médicaments psychotropes en population pédiatrique en lien avec des facteurs de risques sociaux, ainsi qu’une incidence du système scolaire concernant certains diagnostics conduisant à ces prescriptions. À ceci s’ajoute une baisse progressive de l’accès au suivi psychoéducatif et aux interventions sociales auprès des enfants ».

De fait, les études épidémiologiques confirment la prégnance des facteurs sociaux sur la médication des enfants, avec une corrélation forte entre la consommation de psychotropes et la défavorisation matérielle et sociale : « la pauvreté, la précarité ou l’exclusion contribuent de manière significative à la consommation de ces médicaments, au point que certains auteurs n’hésitent plus à parler de « médication de la pauvreté » ».

Ainsi, outre les déterminations sociales du risque dépressif, « le faible niveau économique ou le manque d’éducation des patients contribuent à la consommation de médicaments antidépresseurs : les antidépresseurs sont plus régulièrement prescrits auprès des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Réciproquement, les bénéfices des antidépresseurs semblent beaucoup plus ténus et limités chez les personnes présentant des difficultés sociales que chez les individus appartenant aux classes sociales les plus aisées ».

Par ailleurs, la corrélation entre risques sociaux et diagnostic de TDAH (Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité) avec médication par psychostimulant est également confirmée, celle-ci étant beaucoup plus fréquente chez les enfants des familles les plus défavorisées.

Au final, « l’accroissement des inégalités sociales en France ces dernières années pourrait expliquer en partie l’accroissement de la souffrance des enfants d’une part, et de la médication d’autre part ».

Ainsi, Emily Sohn pouvait rappeler, il y a quelques années, que "certaines communautés d’immigrés ont une prévalence de l’autisme anormalement élevée", du fait notamment de stress en rapport avec des facteurs environnementaux. D'après certaines méta-analyses, les conditions migratoires constitueraient par exemple un facteur de risque non négligeable, et "l'autisme avec déficience intellectuelle est le plus répandu chez les enfants nés dans l'année qui suit le voyage effectué par leur mère". En outre, "les enfants nés de femmes originaires de zones de guerre anciennes ou actuelles pourraient être plus spécifiquement concernés par l’autisme"... Des chercheurs ont également constaté que "l’autisme était 76% plus fréquent chez les enfants de femmes noires nées а l’étranger, par rapport aux enfants de femmes blanches nées aux Etats-Unis". Tout cela confirme l'impact du stress maternel, en rapport avec l'étayage social, le sentiment de menace et de discrimination, le vécu de "désarrimage" communautaire, etc., entrant en synergie avec les vulnérabilités génétiques.

On en arrive alors à une (mal)-médicalisation de problématiques d'origine socio-politiques, ce qui déplace les responsabilités, invisibilisent les déterminismes réels et alimentent des représentations idéologiques tout à fait nauséabondes...

Nonobstant, toute politique conséquente de prévention devrait chercher à « réduire l’impact des facteurs sociaux de risque pour les troubles mentaux chez l’enfant : - par la mise en œuvre de politiques publiques globales de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales ; - par des politiques ciblées d’accompagnement des familles présentant des risques accrus de vulnérabilité sociale ; - par une prise en compte réelle et effective des problématiques sociales dans l’accompagnement des enfants en situation de souffrance psychique ».

En tout cas, le dernier rapport de l’UNICEF, du SAMU Social et de Santé Publique France, intitulé « Grandir sans chez-soi : quand l’exclusion liée au logement met en péril la santé mentale des enfants » met à nouveau en évidence les conséquences de la précarité de l’hébergement sur l’équilibre psychique infantile.

Ainsi, sont documentées de manière très étayée « les conséquences de l’absence de domicile sur le développement de l’enfant et la santé mentale des enfants, de l’absence de domicile et de la précarité sur les liens familiaux et la scolarisation, et les difficultés d’accès aux soins psychiatriques ». « En France, le 22 août 2022, plus de 42 000 enfants vivaient dans des hébergements d’urgence, des abris de fortune ou dans la rue selon l’Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité. Ces enfants connaissent des réalités très différentes mais sont tous confrontés à la précarité inhérente à l’exclusion liée au logement. La précarité est ici entendue comme "l’absence d’une ou de plusieurs sécurités permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux". Cette précarité, qui se décline au pluriel (précarité des conditions de vie, économique, sociale, administrative, etc.), engendre des conséquences graves sur la santé mentale des enfants ».

En 2013, l’enquête réalisée par l’Observatoire du SAMU social de Paris auprès de familles sans-domicile hébergées dans des centres d’hébergement, soulignait que les troubles suspectés de la santé mentale globale étaient plus fréquents chez les enfants sans-domicile (19,2%) qu’en population générale (8%).

« Alors que le logement est clairement reconnu comme un déterminant de santé (notamment par l’OMS) et que des études ont démontré une vulnérabilité particulière des enfants sans-domicile face aux troubles de la santé mentale, de plus en plus d’enfants sont victimes de la crise du logement : ainsi le Baromètre Unicef/FAS sur les enfants à la rue enregistrait une hausse de 77 % du nombre d’enfants restés sans solution d’hébergement entre le 31/01/2022 et le 22/08/2022 ». Dès lors, on observe une dérive tout à fait problématique : d’un côté, l’aggravation des situations sociales de grande précarité induit des troubles psychiques de plus en plus précoces et graves dans la population infantile, avec la nécessité de soins tant préventifs que curatifs ; de l’autre côté, une détérioration majeure de l’offre thérapeutique, des capacités d’accueil, des services de prévention, etc.

Alors même que l’UNICEF et le SAMU Social préconisent de renforcer l’offre de soins en pédopsychiatrie et de « lever les barrières financières des familles sans-domicile par une prise en charge inconditionnelle, totale et immédiate », les constats sur le terrain vont dans le sens inverse, du fait d’orientations politiques délibérées.

Sur le territoire français, on évalue à 45 000 les places manquantes en institution pédopsychiatrique, tout en prônant des slogans inclusifs et la coordination ségrégative de parcours plateformisés …Pourtant, ces dispositifs innovants ne sont que des cache-misères, une vaste fumisterie destinée à faire des économies sur le dos de la politique solidaire de l’enfance. D'ailleurs, "les recherches dédiées à l’inclusion ont montré des processus d’inclusion exclusive et d’exclusion inclusive : l’enfant se sent exclu en milieu ordinaire, l’enfant se sent inclus et épanoui en milieu spécialisé". Dès lors, on assiste à la résurgence de pratiques iniques, de l’abandon pure et simple à la contention…

Agrandissement : Illustration 8

D’ailleurs, plutôt que de prendre réellement en compte les adversités environnementales favorisant l’émergence et aggravant le pronostic du mal-être psychique des enfants, les recommandations officielles imposent désormais de s’intéresser exclusivement à la catégorie non scientifiquement validée des « troubles neuro-développementaux », suggérant ainsi que le déterminisme de la souffrance infantile ne serait que neuronal et génétique…

« Le concept de TND s’est ainsi très largement répandu après les années 2010 (et notamment après la publication du DSM-5 en 2013), dans un contexte paradoxal puisque la masse critique des études internationales réfutait ouvertement l’incidence des facteurs neurologiques ou génétiques dans la survenue des troubles mentaux » (rapport du HCFEA). Cependant, cette hypothèse « n'incite pas à rechercher les causes environnementales du trouble, comme la maltraitance, l'anxiété générée par une situation familiale difficile ou l’exposition excessive aux écrans par exemple »

Or, dans ces situations de grande précarité, le « handicap » devrait être appréhendé dans un contexte élargi, à travers une forme « d’intersectionnalité » prenant également en compte les enjeux de maltraitance sociale, de mépris, d’invisibilisation, de discrimination, de précarisation, de traumatisation, etc. Prôner la société inclusive, alors qu’une famille essaie juste de survivre au quotidien dans des conditions atroces, c’est juste une honte ou du foutage de gueule. Toute politique du handicap conséquente devrait aussi favoriser la solidarité collective, lutter contre la paupérisation, les inégalités, les abandons institués, etc.

Au passage, rappelons qu’en Seine-St-Denis, 1 200 enfants ont une notification de la MDPH qui n’est pas effective…Quand précarité sociale et précarisation institutionnelle se renforcent mutuellement pour créer du surhandicap et de l'exclusion…

Par ailleurs, certaines évolutions préoccupantes tendent à instrumentaliser la notion de Trouble Neuro-Développemental pour entraver l’intervention des services de protection de l’enfance dans les suspicions de maltraitance. De fait, un lobbying actif tend à faire croire que les professionnels auraient tendance à confondre les signes évocateurs de mauvais traitements, de carences ou de négligences éducatives, avec les symptômes de TDAH (Trouble Déficit de l'Attention avec Hyperactivité) ou de TSA (Trouble du Spectre Autistique)…On nous prend vraiment pour des buses…

En tout cas, comme le souligne le rapport de l’UNICEF, « la santé mentale des enfants en situation de précarité doit en effet recevoir une réponse politique adaptée à ses spécificités », et non pas des dispositifs innovants de plateformisation, de coordination du vide et d’entraves à la rencontre soignante.

Deux petites illustrations cliniques, parmi tant d'autres, en guise de conclusion provisoire :

Évoquons tout d'abord la situation de Fatoumata, enfant de 8 ans, arrivée il y a quelques années sur le territoire français, dans une situation de très grande précarité. Ses premières années de vie, en région sub-saharienne, ont été marquées par une absence de socialisation et des carences manifestes en termes de stimulations linguistiques, cognitives, affectives, ainsi que par des séparations traumatiques…Initialement, Fatoumata, se présentait comme une enfant « tourbillonnante », donnant une impression de flottement et de désarrimage. Elle jargonnait, papillonnait, restait en périphérie, mais semblait cependant intéressée par les sollicitations interactives. Nous avons alors mis en place une prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire à la mesure des écueils développementaux, tout en soutenant une inclusion scolaire accompagnée. Et, très rapidement, nous avons pu observer des évolutions tout à fait significatives, avec l’émergence d’une appétence pour les liens, les activités scolaires, le jeu symbolique, etc. Fatoumata se saisissait de toutes les médiations, avec un plaisir manifeste, imitait, s’animait, même si son retard restait très important et son langage extrêmement fragmentaire.

Cependant, la situation sociale et administrative de la famille restait très problématique et entravante : ainsi, l’instabilité du logement était telle que toute la famille, avec notamment une petite sœur de moins d’un an ayant été opérée d’une malformation cardiaque, se retrouvera à la rue pendant plusieurs jours…

Par ailleurs, au moment du passage en élémentaire, la MDPH refusera l’orientation en ULIS, car des établissements spécialisés avaient été sollicités en parallèle (IME, SESSAD, HDJ). Or, toutes les institutions se désengageaient, malgré plusieurs "stages d'observation", et Fatoumata se retrouva finalement sans solution, désocialisée. Du fait d’un relogement plus pérenne éloigné du CMPP, nous avons organisé un relais sur le CMP de secteur. Mais, après plus de deux ans pour travailler cette prise en charge à proximité du nouveau domicile, rien ne s’est mis en place…L'inclusion scolaire n'étant plus accompagnée par l'équipe pédopsychiatrique de proximité, on aboutit finalement à une déscolarisation.

A cette situation dramatique, s’ajoute alors le décès brutal du père, qui portait la famille sur le plan administratif et économique. Avec évidemment, outre la douleur terrible, des complications kafkaïennes sur le plan social et administratif…Fatoumata et sa mère endeuillée sont littéralement abandonnées dans leur marasme. Au final, cette enfant aux potentialités évolutives évidentes se retrouve mise de côté, pendant plusieurs années, avant que le dispositif du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) ne prenne finalement le relais, afin d’essayer de trouver un accueil et de mettre en place des soins adéquats. Mais rien ne se profile à l’heure actuelle. Que de temps de perdu, de mépris, de lâchetés ! Quelle perte de chance, quelle ignominie…Vous en voulez du virage inclusif ?

Abordons en deux mots le cas de Jimi, véritable champion du cumul d’adversités : grande précarité, vulnérabilité familiale, frère placé par l’ASE, situation irrégulière avec OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français), trouble développemental complexe et plurifactoriel avec profil déficitaire, "désinclusion"…Un préadolescent obèse, n’ayant pas acquis le langage ni la propreté, enfermé dans ses stéréotypies. Des années de travail pour essayer de mettre en place des soins, un accompagnement, une socialisation. Des années d’attente d’une orientation institutionnelle adaptée, de multiplication des démarches, de recours, d’alertes, de signalements auprès du Défenseur des Droits, des responsables politiques, de mobilisations des différents services compétents, des tutelles… Dans l’indifférence généralisée…De GOS (Groupe Opérationnel de Synthèse), en RAPT (Réponse Accompagnée pour tous), les acteurs impliqués se démènent pourtant pour ne pas laisser tomber cette famille en détresse. Des prises en charge éparses, organisées par un SESSAD et le PCPE, se mettent en place, de façon éphémère ; un peu de piscine, quelques séances de psychomotricité....Le CMPP reste un point d’ancrage, bien insuffisant, bien éloigné sur le plan géographique, mais toujours là et mobilisé. Nous réussissons finalement à obtenir un financement auprès de l’ARS et de la MDPH pour un accueil bi-hebdomadaire par une association, proposant enfin un espace de socialisation. Et puis, après quelques mois, le suivi par le PCPE doit s’interrompre ; délais administratifs dépassés, financements interrompus…Allez donc végéter ailleurs, disparaissez, crevez la gueule ouverte….

Ces constats tragiques mettent évidemment le doigt sur les conséquences concrètes de certaines orientations politiques, avec une dégradation manifeste de la santé psychique des enfants. Et pour faire face à ce désastre, on sacrifie dans le même temps l’offre de soins, en plongeant la pédopsychiatrie dans une pénurie savamment orchestrée. Qui pourrait encore dénier une planification tout à fait délibérée de cette misère ?

Agrandissement : Illustration 9

A suivre...

« La prévention primaire ne relève pas de la médecine. Cela consiste à lutter contre la violence, la précarité, l’exclusion. C’est de la politique et c’est indispensable. » Bruno Falissard (12 juillet 2022)