10 septembre 2018

Avant 1968: une hégémonie sur la gauche

Le PCF détient depuis la libération une hégémonie sur la gauche. En 1958, le scrutin majoritaire fait tomber sa représentation parlementaire de 150 à dix députés, mais il recueille 19% des voix. En 1962, il passa à 41 puis à en 1967 à 73 députés. Il est fort à la veille de 68 d’environ 300 000 membres, dont plus d’un quart dans des entreprises. La CGT est alors de loin le premier syndicat, et ses dirigeants sont membres du Bureau Politique (BP) du PCF. Il contrôle un grand nombre d’associations. Il gère de nombreuses municipalités, notamment dans la « ceinture rouge » de la capitale, administrant ainsi plus de 22 % de la population de l’Ile de France.

Agrandissement : Illustration 2

Au début de l’année 1968, il a des raisons de se croire maitre de la gauche pour longtemps. Il a écarté tout débat en son sein en sanctionnant les militants de l’UEC hostiles à la candidature Mitterrand, puis en excluant les oppositions trotskiste et maoïste, notamment dans l’Union des Etudiants Communistes. Les organisations formées suite à ces expulsions sont certes très actives, notamment dans le soutien à la révolution vietnamienne, mais presque inaudibles dans les rangs des travailleurs. Plus important encore pour le PCF, sans autre horizon que les campagnes électorales, le candidat qu’il a soutenu au deuxième tour en 1965, Mitterrand, a atteint 45% face à De Gaulle. Mieux encore, en mars 1967, au deuxième tour des élections législatives, la gauche parlementaire a fait 2000 voix de plus que la droite. Celle-ci n’est majoritaire face à la gauche et au centre qu'à un député près, et encore grâce à la fraude endémique dans l’Outre-Mer. Au premier tour, le PCF rassemble sur son nom 5 millions d’électeurs, soit 22 % des votants. Il dépasse de 3 points la gauche non communiste.

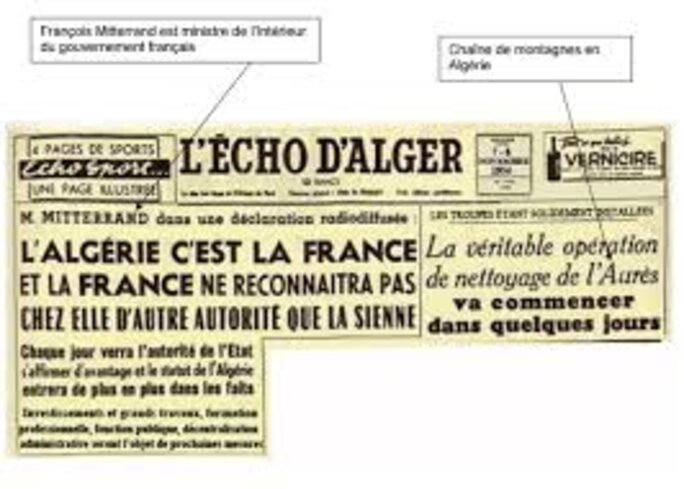

Sa force électorale le conforte dans sa stratégie conçue depuis longtemps comme une victoire dans les urnes d’une union des forces de gauche autour d'un programme commun. Cette ligne lui a déjà fait commettre l’ignominie du vote des pouvoirs spéciaux en Algérie au gouvernement Mollet, ouvrant la voie aux pires exactions policières et militaires. Le 1er Mai 68, soit deux jours avant les premiers affrontements avec la police dans le quartier latin, le défilé PCF-CGT-PSU rassemble 100 000 personnes. Ajoutons enfin qu’à la différence d’autres partis communistes en Europe, il reste insensible à la remise en cause du modèle stalinien.

Mais les signes avant-coureur de la coupure du PCF avec le mouvement de Mai 68 ne manquent pas. Suite à l’exclusion de centaines de militants trop à gauche de l’UEC et de la JC, qui ont fondé l’Union des Jeunes Communistes Marxistes-Léninistes (UJCML) et la Jeunesse Communiste Révolutionnaires (JCR), une préoccupation majeure des dirigeants du PCF, notamment des responsables de la jeunesse, est de contrer ces deux organisations, par la force au besoin. En octobre 1965, l’Humanité s’en prend aux « groupuscules et individus plus ou moins tarés (…) soi-disant défenseurs de la “pureté marxiste-léniniste” mais en fait “à la solde du pouvoir gaulliste” ».

Agrandissement : Illustration 4

Dès janvier 68, un article de Avant-Garde Jeunesse, signé Alain Krivine, explique comment le PC est en train de se couper de la partie la plus militante de la jeunesse en refusant l’unité dans les activités de soutien au Vietnam ou en dénonçant l’ « aventurisme de Che Guevara ». Voici comment L’Humanité du 29 mars salue la naissance du mouvement du 22 mars à Nanterre (relaté dans cet article de la présente série): «des actions de commando entreprises par un groupe d’anarchistes et de “situationnistes” dont l’un des mots d’ordre macule, en lettres géantes, la façade de la faculté : “Ne travaillez pas !” Pour cette quarantaine d’étudiants, l’action consistait depuis des semaines à “intervenir” dans les amphis, dans les séances de travaux pratiques… à occuper des bâtiments et éventuellement à en couvrir les murs d’inscriptions géantes. Comment une quarantaine d’éléments irresponsables a-t-elle pu provoquer des décisions aussi graves concernant 12.000 étudiants en Lettres et 4000 en Droit ?»

Les bureaucrates ne se contentent pas de dénoncer, ils usent de tous les moyens hérités du stalinisme. Quelques exemples parmi des centaines: au dernier trimestre de 1967, suite à l’assassinat du Che, la JCR diffuse le « Message du Che à la Tricontinentale » (voir cet article de la présente série), puis elle organise des meetings de solidarité avec Cuba et l’Amérique latine. A Rouen, le meeting de solidarité avec Cuba et d’hommage au Che doit avoir lieu le 7 février 1968. Mais il ne peut se tenir car les militants du PC occupent la salle et empêchent d’y accéder. Il faudra que la JCR prépare une mobilisation démocratique et s’impose par la force face au PCF pour qu’il ait lieu le 18 mars (voir ici compte-rendu). On est à quelques semaines du 3 mai…

Dans les mois qui précèdent immédiatement Mai 68, les agressions du PCF se déchainent contre tous les militants révolutionnaires, jeunes comme ouvriers, comme si le BP avait senti l’odeur de la poudre qui va exploser en Mai. A Brive, un tract PCF accuse Voix Ouvrière (VO, ancêtre de Lutte Ouvrière) d’être financée "par les flics et les monopoles" et attaque physiquement les vendeurs de VO dans la rue. A l’usine Alsthom Saint-Ouen les diffuseurs du bulletin de VO sont agressés violemment par des militants de la CGT (en fait PCF). A Lyon, ils attaquent une réunion de l’OCI. En mars 1968, les militants de l’OCI sont qualifiés de "fascistes de gauche" dans un tract PCF diffusé sur la faculté d’Orsay.

1968: le test du mai français et du printemps de Prague

"L'essentiel n'est pas ce que traînent de brume

Et de confusion les hommes après eux

Car le soleil pour nous et devant nous s'allume

Il est mon Parti lumineux."

Aragon, qui se fera copieusement huer en Mai 68

Dès que le mouvement de révolte de la jeunesse devient massif, dans les jours qui précédent la « Nuit des barricades » (10 mai), la priorité des dirigeants du PCF est de construire une digue entre la jeunesse et les salariés. Le vendredi 3 mai, Georges Marchais, commis par le BP depuis quelques mois à la lutte contre les « gauchistes », entre dans l’histoire politique de la France avec l’éditorial fameux qui fustige « l’anarchiste allemand Cohn- Bendit » et raille les « révolutionnaires [...] fils de grands bourgeois [...] qui rapidement mettront en veilleuse leur flamme révolutionnaire pour aller diriger l’entreprise de papa et y exploiter les travailleurs ». Déjà, le premier mai, le PCF tient à l’écart le Mouvement du 22 mars et autres « gauchistes » du défilé autorisé pour la première fois depuis 14 ans.

Dans l’Humanité du 4 mai 1968 Georges Bouvard ressert la soupe du BP : « Mais comment qualifier ceux qui par leurs agissements irresponsables, leur violence, leurs injures ont provoqué cette situation ? » (…) « Les étudiants sont à même de vérifier où le pouvoir trouve ses meilleurs alliés, comment on peut faire son jeu, tout en se proclamant “super-révolutionnaire” ». Ce même jour, l’UEC diffuse un tract sous le sous-titre « Gauchistes et Fascistes font le jeu du pouvoir ».

Puis la Fédération de Paris de l’Union des étudiants communiste (UEC) distribue dans les facultés le tract qui affirme que les gauchistes « facilitent la tentative du pouvoir, de la presse, de la radio-télévision pour isoler les étudiants de la population. Par leurs mots d’ordre aventuristes, par leur conception de l’action violente de “petits groupes”, ils n’offrent aucune perspective concrète et freinent la mobilisation massive des étudiants qui seule, peut faire reculer le pouvoir ».

La municipalité communiste de Nanterre reprend la consigne: « Certains groupuscules composés en général de fils de grands bourgeois et dirigés par l’anarchiste allemand Cohn Bendit, prennent prétexte des carences gouvernementales pour se livrer à des agissements visant à empêcher le fonctionnement normal de la Faculté (dégradation des locaux, interruption des cours, proposition de boycott des examens) ».

Dans l’Humanité du 8 mai, le PCF publie une déclaration qui parle « des agissements des aventuristes dont les conceptions n’ouvrent aucune perspective aux étudiants et n’ont rien de commun avec un véritable mouvement de progrès et d’avenir, avec un véritable mouvement révolutionnaire ».

Roger Martelli, historien et ancien membre de la direction du PCF jusqu’en 2010, révèle, après consultation des procès verbaux des réunions du BP, que en Mai 68, « 80 % des débats sont consacrés à la meilleure façon de combattre les gauchistes » (voir son livre récent « Communistes en 1968, le grand malentendu »).

Ludivine Bantigny dans son ouvrage « 1968, de grands soirs en petits matins », en pages 110 et 111, cite un grand nombre de déclarations et actions visant à empêcher les « gauchistes » de s’exprimer ou de participer aux manifestations, à Paris comme en province, que ce soit le 1er mai, le 13 mai ou plus tard.

Tout en poursuivant la dénonciation des "provocateurs gauchistes", dès le 7 mai, l'Humanité infléchit le discours, avec le titre: « Le responsable c'est le gouvernement », puis le 8 : « Halte à la répression » et le 9 : « Le gouvernement en accusation ». Mais cela n’empêche pas le 8 Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, de relayer le BP: « les éléments troubles et provocateurs (...) qui s'emploient à vider le syndicalisme étudiant de son contenu revendicatif et démocratique, au préjudice de l’Unef mais à la grande satisfaction du pouvoir ».

Léon Crémieux raconte dans ce témoignage sur 1968 comment le PC interdisait aux JC de Marseille dont il était un des animateurs de mettre les lycées en grève et de participer au mouvement.

Agrandissement : Illustration 8

Lors de la grande manifestation unitaire du 13 mai 68, le PCF et la CGT doivent tolérer en tête ceux qu’il combat comme des éléments « troubles » « provocateurs » et « aventuristes ». Se trouvent en tête du cortège avec les dirigeants syndicaux "l’anarchiste allemand" Cohn-Bendit, le dirigeant maoïste et président du Snesup, Alain Geismar, et le président de l’Unef, Jacques Sauvageot, du PSU. Roger Martelli, dans son ouvrage déjà cité, mentionne la note interne du BP du PCF qui constate que les « groupuscules » vilipendés ont beaucoup plus d’importance que ce que “certains croyaient”, et que l’unité réalisée le 13 mai ne doit jamais pas se reproduire. De fait, le PCF consacrera dès lors une grande partie de son énergie à diviser la grève générale entre les travailleurs d’un côté et la jeunesse de l’autre.

Comme l’illustrent les articles de cette série, les grèves démarrent spontanément dès le 14 mai. Dans les jours qui suivent, les dirigeants du PC, à travers la CGT, intiment l’ordre aux militants de reprendre l’initiative dans les grèves pour en garder le contrôle, en limitant au maximum l’auto-organisation, parfois en renvoyant les travailleurs chez eux. Mais la CGT se garde bien d’appeler à la grève générale. Le 17 mai, le Comité confédéral national (CCN) de la CGT certes « adresse son salut fraternel aux travailleurs déjà en grève ... appelle tous les travailleurs à se rassembler dans les entreprises, à élaborer leurs revendications avec leurs responsables syndicaux, à déterminer les formes de lutte qu'exige la situation présente », mais conclue par une mise en garde des "militants contre toute tentative d'immixtion extérieure des conduites des luttes ouvrières". Séguy ajoute: "il n'est pas question de lancer un mot d'ordre de grève générale illimitée ».

Le refus d'appeler à la grève générale traduit le refus de chasser De Gaulle autrement que par les élections, ce que Les Echos du 20 mai analysent ainsi: "Un ordre de grève générale supposait la nécessité d'obtenir des satisfactions substantielles aux revendications qui étaient posées pour pouvoir, ensuite, donner l'ordre de reprise du travail. Dans l'état actuel des choses (...) les dirigeants syndicaux souhaitaient l'ouverture de négociations avec le patronat et le gouvernement... on peut imaginer que la reprise du travail se fasse au fur et à mesure, par secteur, en fonction des discussions paritaires qui s'instaureraient (...) la CGT a à sa tête un secrétaire général, M. Séguy, qui parle et agit sinon encore en PDG comme le qualifiait Le Figaro, du moins en leader conscient de ses responsabilités sociales, l'opposition politique s'en prend plus au gouvernement qu'elle ne met en cause le chef de l'État".

Dès le 22 mai, on lit dans L’Humanité sous le titre La CGT, une grande force tranquille cette déclaration de Georges Séguy: « L’opinion publique a été très favorablement impressionnée par la façon dont nous avons, avec fermeté, stoppé les provocations et les mots d’ordre aventuriers… Nous seuls avons ramené à la raison les étudiants prêts à envahir Renault… Cela n’aurait pas été possible si nos militants responsables, conformément à nos recommandations, n’avaient occupé, dès les premières heures, les lieux, ce qui leur permet en outre d’assurer la sécurité et l’entretien de tout ce qui est névralgique. Le gouvernement sait à quoi s’en tenir ».

Agrandissement : Illustration 9

L’Humanité ne cesse de dénoncer le mouvement de la jeunesse comme des "provocateurs" ou encore comme « la pègre ». Dès les premiers pas de la grève générale, La CGT prend le relai. A Billancourt par exemple, elle colle des affiches désignant la jeunesse révoltée comme "des milieux étrangers à la classe ouvrière" et qui "servent la bourgeoisie ». Elle s’acharne à faire que les comités de grève restent sous le contrôle de dirigeants syndicaux, et non pas des travailleurs en lutte. Elle divise le mouvement là où elle peut, notamment à Paris le 24 mai, où elle organise deux manifestations parallèles à celle annoncée précédemment par l’UNEF, ou le 29 lorsqu’elle organise 12 rassemblements dispersés dans Paris.

Dès le départ, la CGT se garde d’avancer des revendications chiffrées, se limitant à « Réduction de la durée du travail, augmentation des salaires, véritable politique de l’emploi », alors même que les travailleurs en grève exigent le plus souvent un salaire mini de 1 000 francs, une augmentation uniforme de 200 francs, l’échelle mobile des salaires et le retour aux 40 heures. La CGT abandonne de même sa revendication centrale depuis un an: l’abrogation des ordonnances du printemps 1967.

Au printemps 1967, le gouvernement avait adopté des ordonnances sur la Sécu: augmentation de 0,5 point des cotisations salariées, nouvelle gestion des caisses qui entraîne une marginalisation de la CGT avec l’accession de FO à la présidence de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse et d’un tiers des caisses primaires. Les syndicats, CGT en tête, multiplient les journées d’action et mobilisations exigeant l’abrogation des ordonnances. Une journée de grève nationale est préparée de longue date pour le 15 mai 1968. La journée a lieu le 13 mai, mais avec comme revendication principale la fin de la répression de la jeunesse.

Mais la grève continue (voir ici article dans cette série: 14 mai 68: La journée d'action ne s’arrête pas comme prévu…) puis se généralise jusqu’à devenir la plus grande grève générale de l’histoire de France. Jamais personne n’avait rêvé d’un rapport de force aussi favorable pour faire reculer le gouvernement sur les ordonnances. Pourtant, alors qu’il s’agit de sa revendication principale, la CGT ne met pas en avant l’abrogation des ordonnances. Elle ne figure donc pas dans le projet d’accord de Grenelle. Cette revendication concernant tous les salariés est trop unifiante. Défendue hardiment par la CGT, elle aurait renforcé le caractère politique de la grève générale, hantise des dirigeants du PCF.

En même temps, les responsables du PCF combattent toute forme d’auto-organisation des grévistes, notamment la création de véritables comités de grève élus et contrôlés par l’AG des travailleurs. Ceux qui existent sont en fait plus proche d’une Intersyndicale. Ils combattent en plus toute forme de centralisation. Séguy l’affirme ainsi dès le 17 mai dans une interview à Europe n° 1 : "Vous préconisez l'organisation de tous les comités sous une forme nationale. Eh bien je crois que les confédérations peuvent prendre elles-mêmes en charge les tâches qui leur incombent. Elles existent, elles sont structurées, elles ont leurs responsables du bas jusqu'en haut ». Le 22 mai, Georges Séguy déclare : "L'autogestion, c'est une formule creuse" (Humanité du 22 mai 1968).

Dès la généralisation de la grève, soit la troisième semaine de Mai, les dirigeants du PCF s’efforcent de limiter l’impact revendicatif et politique très fort de toute grève générale. Ils écartent tout appel à la grève générale et écartent les revendications unifiantes défendues depuis des mois ou des années, afin de faciliter la reprise entreprise après entreprise. Ils travaillent aussi à isoler les entreprises en contrôlant l’information, en réduisant les occupations à des besoins pratiques de protection de l’outil de travail, en dénonçant toute retenue de patron.

De Gaulle ne s’y trompe pas et tente la reprise en main dans son discours du 24 mai à 20 heures: annonce d’un référendum sur la participation, nettement plébicitaire puisqu’il menace de se retirer si le « non » l’emporte. La réponse des 50 000 manifestants ouvriers et étudiants rassemblés à la gare de Lyon à Paris est cinglante: « Adieu De Gaulle, adieu…». Mendès-France, dirigeant du PSU, déclare "on ne discute pas un référendum, on le combat". Par contre, le PCF se proclame prêt à entrer dans le piège en annonçant qu’il appelle au Non.

Mais deux jours avant, le 22 mai, le régime a déjà un autre fer au feu. Pompidou obtient de De Gaulle le feu vert pour négocier la fin de la grève. Jacques Chirac, alors secrétaire d’État à l’Emploi, est chargé de prendre langue secrètement avec la CGT, afin de négocier la fin de la grève. La CGT y répond. Chirac a une entrevue secrète le 25 avec Krasucki, numéro 3 de la CGT et dirigeant du PCF.

Ce même jour, la CGT et la CFDT font une déclaration commune qui au lieu de récuser le régime, l’appelle à être aussi raisonnable que les confédérations syndicales: "Dans des circonstances où des millions de travailleurs en grève et l'opinion publique attendent du gouvernement et du patronat qu'ils prennent leurs responsabilités comme les organisations syndicales ont pris les leurs, la CFDT et la CGT déclarent qu'elles ne sauraient admettre de décision unilatérale du pouvoir. Elles sont prêtes à prendre part à de véritables négociations pour l'avenir par l'extension des droits syndicaux ".

Les dirigeants syndicaux se sentent enfin à l’aise, s’imposant comme interlocuteurs auprès du gouvernement. Gouvernement, patronat et syndicats ouvrent le 25 la comédie d’une négociation vendue comme ardue et qui aboutit le 27 au petit matin. Georges Séguy lance depuis le perron du Ministère de l’emploi rue de Grenelle : « La reprise du travail ne saurait tarder ».

Deux heures plus tard, devant les sifflements des travailleurs de Billancourt, Séguy, recule. Mais alors qu’il a négocié Grenelle, il se garde de reprendre la négociation, affirmant:« On n’a jamais lancé un ordre de grève générale, aussi il appartient aux travailleurs dans chaque entreprise de voir ce qu’ils veulent ». L’exigence par la CGT de nouvelles négociations, que la CFDT ne pouvait refuser, aurait donné encore plus de perspective, donc de force à la grève générale. La direction de la CGT, comme les autres confédérations, avec cette casse du tous ensemble, abandonne ce jour les travailleurs. Isolés, ils doivent se débrouiller entreprise par entreprise. Il s’agit alors de conflits particuliers. L’Etat et ses complices, bureaucrates syndicaux et politiciens ont brisé la grève générale, comme expliqué dans un article précédent de cette série (27 mai 68: Grenelle à la poubelle ).

L’historienne Ludivine Bantigny, toujours dans son remarquable ouvrage « 1968 - de grands soirs en petits matins », rappelle les efforts déployées pour forcer la reprise. Guy Moineau, secrétaire général de la Fédération des cuirs et peaux, déclare par exemple « inadmissible de perdre davantage de temps et de prolonger les conséquences de la grève ». Elle cite aussi le rapport savoureux du Ministère de l’intérieur qui affirme que la CGT « s’emploie dans les semaines qui suivent à limiter les revendications des travailleurs aux questions de salaires et à répandre, sous une forme de moins en moins voilée, des appels à la reprise du travail ».

Léon Mauvais, le secrétaire de la CGT, dans cet entretien filmé le soir du 28 mai 1968, au lendemain des accords de Grenelle, s’exprime sur les grèves et les négociations en cours, l'état de la société gaullienne et le rôle de la CGT. Un an après la grève générale, la CGT, face aux critiques des travailleurs les plus avancés, commandera le film La CGT en Mai, qui comporte de nombreux témoignages et images sur mai et juin 68, tout en déformant les faits…

Le 27 mai, plus de 30 000 personnes se rassemblent au stade de Charléty à Paris à l’appel notamment de l’UNEF et de la CFDT. La CGT a refusé une initiative unitaire. Elle organise à la place douze rassemblement dispersés dans Paris. Beaucoup à Charlety rêvent d’une nouvelle force à la gauche du PCF. Certains espèrent au moins que Mendès France, dirigeant en titre du PSU, va se proposer pour former un gouvernement provisoire. André Barjonet, qui vient de démissionner de la direction de la CGT comme du PCF, et de rejoindre le PSU, va plus loin: « si j’ai quitté la CGT, c’est surtout parce que les dirigeants n’avaient pas vu ou peut-être pas voulu voir que la situation où nous sommes est vraiment révolutionnaire… La révolution exige un foisonnement d'idées mais il faut s'organiser pour abattre le régime actuel et marcher vers la révolution socialiste». En province de nombreuses manifestations, unitaires et massives appellent à durcir la grève: 30 000 manifestants à Nantes , 50 000 à Toulouse, 30 000 au Havre… Mais Pierre Mendès France se garde de prendre la parole, tout comme Mitterrand.

Agrandissement : Illustration 12

Le PCF ne se contente pas refuser l’unité lors du rassemblement de Charléty. Il déclare qu’il déplore que « des hommes politiques de gauche, bien que déclarant la situation « révolutionnaire », ne répondent pas à la proposition du PC d'une rencontre immédiate entre le parti, la FGDS et les centrales syndicales en vue de l'adoption rapide d'un programme d'action, qui donnerait son plein sens au mot d'ordre de dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections ». Il met en garde les étudiants en rappelant "le mal que l'utopie et l'anarchisme, l'impatience élevée à la hauteur d'un argument théorique, l'évaluation hasardeuse des rapports de force, le verbiage pseudo-révolutionnaire ont fait, dans le passé, au mouvement ouvrier ».

Le lendemain, Mitterrand tâte le terrain lors d’une conférence de presse. Il suggère un gouvernement provisoire préparant une nouvelle élection présidentielle, pour laquelle il s’affirme « prêt à prendre ses responsabilités ». Le PCF ne veut lui surtout pas d’un départ de De Gaulle, en partie sous la pression des dirigeants de l’URSS qui apprécient son indépendance relative vis à vis des Etats-Unis, et surtout dans la crainte du développement d’une situation révolutionnaire.

Il est clair que à l’inverse de De Gaulle qui n’avait pas hésité en mai 58, les réformistes sociaux-démocrates ou staliniens ne veulent pas renverser le régime en dehors des clous de la constitution, et encore moins sous la pression des travailleurs. Pompidou l’a bien compris, et arrivera deux jours plus tard à convaincre De Gaulle de jeter à cette gauche respectueuse l’os d’élections législatives.

Malgré les efforts des bureaucrates et politiciens, la reprise du travail annoncée par Séguy n’avance pas dans les secteurs clés de la grève. Les dirigeants du PCF et de la CGT, qui s’efforcent d’éviter le débordement, appellent à nouveau à manifester le 29 mai. A Paris, environ un demi-million de personnes scandent "gouvernement populaire". Mais il est clair que à l’inverse de De Gaulle qui n’avait pas hésité en mai 58, les réformistes sociaux-démocrates ou staliniens ne veulent pas renverser le régime en dehors des clous de la constitution, et encore moins sous la pression des travailleurs.

Le 28, des ministres et leur cabinet disparaissent, non sans avoir détruit certaines archives. Ce même jour, Les Échos s’inquiètent de la capacité du PCF et de la CGT à contrôler et faire reculer la grève générale: "Jusqu'alors la CGT apparaissait comme un bastion de l'ordre et de la discipline. Or voici qu'elle est ébranlée et investie par une infanterie mutinée dont elle avait sous-estimé la révolte. Les dirigeants syndicaux sont débordés par des grévistes qui ne croient plus aux promesses de quiconque. Et surtout pas à celle du gouvernement".

Agrandissement : Illustration 13

Le 29, De Gaulle disparait des radars avec sa famille, provoquant une panique à Matignon. Il est parti consulter discrètement l’Etat major de l’armée sur le moral des troupes et se rend en secret auprès du général Massu à Baden en Allemagne. A son retour à l’Elysée le 30, le premier ministre Pompidou arrive à le convaincre que certes son annonce du référendum est tombée à plat, mais qu’il a obtenu la coopération des centrales syndicales dans la manoeuvre de Grenelle pour étouffer la grève générale, et qu’il est possible de donner le coup de grâce au mouvement de Mai en armant le piège d’élections générales. Le même jour le Comité Central du PCF est réuni et son secrétaire général Waldeck-Rochet déclare: « On parle d’élections générales : ce serait peut-être la meilleure solution ». De Gaulle se rend aux arguments de Pompidou. L’un et l’autre sont assurés du « crétinisme parlementaire » de la gauche réformiste. De Gaulle reprend effectivement la main avec son discours du 30 mai, annonçant des élections pour Juin. Parallèlement, les gaullistes associés à l’extrême droite terroriste qui vient d’être amnistiée, organisent une montée anticommuniste de tous les partisans de l’ordre bourgeois sur les Champs-Élysées, rassemblant plus de 200 000 personnes.

Agrandissement : Illustration 14

Comme attendu par la bourgeoisie, les dirigeants du PCF mordent immédiatement à l’hameçon des élections. Le 31 mai, lors d’un meeting dans le 19e arrondissement de Paris, Waldeck Rochet déclare:« nous l’avons dit et nous le répétons, nous pensons que le pouvoir gaulliste a fait son temps. Il ne répond pas aux exigences du moment. Il doit être battu lors de la prochaine consultation nationale à laquelle notre Parti participera activement avec ses candidats et son programme ». Dans l’édition spéciale de L’Humanité datée du 4 Juin, on peut lire aussi: « le drapeau des luttes de la classe ouvrière, dans le monde moderne, ce n’est pas le drapeau noir défraîchi de l’anarchie, mais c’est tout à la fois le drapeau rouge du socialisme et le drapeau tricolore de la grande Révolution française, le drapeau de la nation » . Le PCF fixe sa campagne électorale sous le répertoire du « parti du progrès, de l’ordre et de la sagesse politique » . Le 10 Juin Waldeck Rochet déclare au Palais des Sports à Paris: « nous avons dénoncé et combattu la démagogie, la surenchère et les provocations des “groupes ultra-gauchistes” — soutenus par le PSU — se réclamant du maoïsme, de l’anarchisme ou du trotskisme ».

C’est aussi l’occasion rêvée pour les dirigeants du PCF de reprendre encore plus fort les appels à la reprise du travail et casser la grève générale. Ils pensent récolter dans les urnes les frustrations de la défaite de la grève générale. Le PCF s’acharne, avec le soutien de la la CGT, à convaincre les travailleurs de canaliser leur action vers les urnes. Comme le reste de la gauche respectueuse des institutions bourgeoises, il ne veut surtout pas prendre le risque de faire tomber le régime sous l’action de millions de travailleurs et de jeunes. Il craint d’autant plus un soulèvement et une victoire des travailleurs français qu’elle serait un formidable appui dans toute l’Europe, y compris en Europe de l'Est et pourquoi pas en URSS.

Agrandissement : Illustration 15

Les forces de répression, jusqu’alors paralysées par la grève générale, ont alors la voie libre. Là où les bureaucrates syndicaux n’arrivent pas à convaincre les grévistes de reprendre le travail, elles les agressent violemment, au point de tuer un lycéen à Flins et deux travailleurs à Sochaux (voir articles de cette série 10 Juin 68 : A Flins, la police tue Gilles Tautin et 11 juin 68: guerre de classe à Sochaux ). Les médias, acteurs clés de la comédie électorale, sont déjà en ordre de marche. Ils matraquent les électeurs en agitant ces violences, qu’ils attribuent non aux agresseurs, mais à leurs victimes, les travailleurs et la jeunesse.

Dans le même temps, les dirigeants du PCF concentrent le tir sur les travailleurs qui résistent au bradage de la grève générale. Il se saisissent des premières reprises saluées comme des "rentrées victorieuses". L'Humanité va même jusqu’à titrer le 4 juin : "Gouvernement et patronat prolongent la grève. " Dans l’Humanité du 6 juin, Étienne Fajon, membre du Bureau politique et directeur de l’Humanité écrit par exemple: « Dans son dernier communiqué le Bureau confédéral de la CGT “estime que partout où les revendications essentielles ont été satisfaites, l’intérêt des salariés est de se prononcer en masse pour la reprise du travail dans l’unité”. La grande organisation syndicale donne, disons cela, une nouvelle preuve de son sens de responsabilités au service de la classe ouvrière. Nous approuvons pleinement, quant à nous, sa juste position. Toute autre attitude fournirait à De Gaulle le prétexte qu’il attend. Il faut le souligner d’autant plus que des groupes pseudo-révolutionnaires, après s’être ingéniés à saboter le grand mouvement en cours sous prétexte que les revendications n’auraient plus d’intérêt, essaient à présent d’empêcher la reprise du travail là où la conclusion victorieuse a couronné la lutte. (…) La défaite de ceux qu’ils servent sera en même temps leur propre défaite. »

Alors que la grève générale venait de loin et était la plus puissante de l’histoire de France, dépassant par tous les aspects celle de 1936, la campagne attendue des médias contre les violences des grévistes, alors que c’est l’Etat qui blesse et tue, et l’absence de réponse concrète à la question du pouvoir ont permis de la liquider. La politique ayant horreur du vide, lors des élections de Juin, la droite emplit le Palais Bourbon. Le PCF, avec un score de 20 % au premier tour, recule de 2,4% par rapport aux élections 1967. Il perd 39 députés, passant de 73 sièges à 34. Le PSU en revanche augmente. On peut lire un bilan de ces élections dans un autre article de cette série: 30 juin 68: le prix du crétinisme parlementaire.

Campagne PCF pour les législatives:

Le Comité central des 8 et 9 juillet réuni à Nanterre prend fait et cause pour les hordes répressives de l’Etat de la bourgeoisie. Il fait porter la défaite aux « actions violentes suscitées de façon préméditée par Cohn-Bendit, Geismar, Sauvageot et autres “gauchistes”, [qui] servirent au pouvoir à créer la crainte dans des couches diverses de notre peuple ». Il souligne aussi l’absence de programme d’union de toute la gauche et affirme que « la situation n’était pas révolutionnaire ». Comment aurait-elle pu être révolutionnaire sans parti révolutionnaire ? Au contraire, avec la classe ouvrière encadrée par un parti se portant à tout moment du côté de l’ordre bourgeois ?

Sur le bilan du mai français, on peut lire aussi deux articles de cette série: Mai 68: une situation révolutionnaire ? et Bilan et leçons de la grève générale de 68.

Agrandissement : Illustration 18

Le PCF subit en cette même année une seconde épreuve: pour la première fois, il prend ses distances avec les dirigeants de l’URSS, en désapprouvant l’intervention russe en Tchécoslovaquie, mais il se tait sur la normalisation imposée au parti communiste et la répression qui met au pas le peuple tchécoslovaque. Pour les bureaucrates de Moscou et leurs disciples français, les accords de Yalta restent en vigueur : la France est à l'Ouest, au capitalisme, la Tchécoslovaquie à l’Est, au « socialisme », c’est à dire au service de la caste au pouvoir à Moscou. Le PCF ne comprend pas que le Mai français et le Printemps de Prague sont liés, contre Yalta, et que 1968 est aussi l’automne du modèle soviétique.

Les partis de gauche, PCF en tête car c’est de très loin le plus important, auraient pu, en s’appuyant sur le mouvement de Mai, notamment ses 10 millions de travailleurs en grève, reprendre et unifier les revendications, y compris celles en direction du monde rural et des appelés du contingent, et construire une situation de double pouvoir, avec comité central de grève et autres structures de lutte, y compris les comités d’action. Mais il aurait fallu que ces partis soient révolutionnaires, et non pas soumis à des directions politiciennes, n’ayant d’autre objectif que la lutte et les sinécures parlementaires.

Après 1968: les électeurs préfèrent l’original réformiste à la copie

De par leur nature réformiste, les dirigeant du PCF n’ont pas pu saisir les possibilités offertes par l’explosion sociale de 68. Des années plus tard, c’est Mitterrand qui saisira les restes offerts par le PCF. Au fil des ans, les électeurs ont préféré l’original réformiste à la copie.

Des militants communistes s’élèvent immédiatement après mai et juin 68 contre le bradage de la grève générale, comme relaté par exemple en page 44 de la brochure « Où était le parti ? » . Clairement, comme analysé dans un article précédent de cette série, le Parti a désamorcé la bombe.

Un an plus tard, lors de la présidentielle de 1969, Jacques Duclos, candidat du PCF, recueille plus de 21% des voix au premier tour. Mais le PCF s’est coupé en 1968 des forces vives de la jeunesse, puis reste en marge des nouveaux mouvements sociaux, notamment du féminisme et de l’écologie politique. L’échec de la candidature Defferre, avec le pire score électoral jamais enregistré par la social-démocratie en France (6%), pousse Mitterrand à adopter une "nouvelle stratégie" pour ravaler sa façade. Le PS entend profiter de la radicalité de Mai 1968 et de la crise du modèle stalinien. Il se rénove à partir du Congrès d’Epinay en 1971. Le PCF perd alors pour toujours sa place dominante dans l’électorat de gauche.

Roger Martelli ancien membre de la direction du PCF, devenu le principal historien de ce parti, ne s’y trompe pas dans son très copieux et dernier livre ( Communistes en 1968 : le grand malentendu, Éditions sociales, 304 pages). Dès les premières lignes, il affirme « Il est des moments où une force bien installée se heurte à des évolutions sociales qui la déconcertent et auxquelles elle ne sait pas s’adapter ». Il fait référence à Mai et Juin en France, mais aussi à l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. En 1968, explique Roger Martelli,« le PCF voit la réalité à la lumière de ce qui lui a réussi dans le passé », oubliant que « son enracinement n’est pas une donnée de fait, mais le résultat d’une pratique politique ». Les effets de ces deux coups de massue sont bien analysés, et sur le chaud, dans l’article en page 18 du numéro de janvier 1969 de la revue Quatrième Internationale.

Mai 68 ébranle à terme le PCF, mais les démissions dans la foulée sont limitées. La crise tchécoslovaque a par contre un impact immédiat, divisant le parti sur la question essentielle du socialisme. Suite aux déchirements sur le sujet lors de la réunion du Comité Central des 20 et 21 octobre 1968, et de la confirmation d’une politique contradictoire sur le sujet, Jeannette Vermeersch, veuve de Thorez, démissionne du BP et du Comité Central. Pour faire jeu égal, Roger Garaudy, philosophe « phare » du parti, et membre également du BP, reçoit un blâme.

Jean-Louis Moynot, secrétaire de la CGT de 1967 à 1981, a raconté en 2008 une anecdote savoureuse à ce propos: « La première quinzaine de mai, j’étais avec Benoît Frachon en délégation à l’étranger et les évènements clés du déclenchement de la grève – du 11 au 15 mai – nous sont parvenus au Japon, par la direction du Sohyo (Centrale syndicale de gauche), puis à Moscou, brève étape d’un retour accéléré. Sans m’étendre sur des détails anecdotiques, je dirai qu’au départ de notre vol, Alexandre Chelepine, Président des syndicats soviétiques, nous a dit en plaisantant : « transmettez mes félicitations au camarade de Gaulle ». Ce qui ne l’a pas empêché, six mois plus tard, de reprocher à la CGT de n’avoir pas pris le pouvoir en mai, sans doute pour se défendre de notre condamnation de l’entrée des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie pour mettre fin au Printemps de Prague. »

Comme écrit dans un article précédent de cette série: « Il faut attendre que la gauche du « crétinisme parlementaire » s’unisse autour du programme commun, puis la campagne autour des 101 propositions de Mitterrand pour qu’elle retrouve de la crédibilité. De pacotille comme toujours: dès 1983, il devient clair à nouveau que socialistes comme communistes ne vont au gouvernement que comme commis rémunérés pour gérer les affaires de la bourgeoisie. Viendront ensuite les copies en farce de Mitterrand, Jospin puis Hollande, mieux placés que la droite traditionnelle pour imposer aux travailleurs les exigences du capital mondialisé. D'autres politiciens sont sur les rangs…"

Au 19e congrès du PCF en février 70, est officialisé l’engagement du parti dans la voie du programme commun. Georges Marchais est promu "secrétaire général adjoint », prend de fait les rênes du parti à la faveur de la maladie de Waldeck Rochet, puis officiellement au congrès de 1972. L’accord de désistements réciproques aux municipales de juin 1971 permet au PCF de gagner plusieurs municipalités importantes. Le 9 octobre 1971 sort le programme "Changer de cap, programme pour un gouvernement démocratique d’union populaire ».

(Photo)

Commence alors la danse d’exorcisme de la grève générale et de dévoiement des luttes ouvrières vers le terrain électoral. Le Programme commun de gouvernement est signé le 27 juin 1972, rallié rapidement par le Mouvement des radicaux de gauche. En janvier 1976, le PCF abandonne toute référence à "la dictature du prolétariat ». Il admet « certaines erreurs commises en Russie sous l’ère de Staline». Il lance sa campagne "pour acheter français, il faut d’abord fabriquer français." L’Humanité du 10 février 1977 stigmatise le manque de civisme de la bourgeoisie, qui laisse « des pans entier de notre économie passer sous domination étrangère."

La stratégie du Programme commun arrive, face à la remontée des luttes ouvrières, à détourner la combativité vers les élections. Mais les dirigeants du PCF se rendent compte que la dynamique d’union de la gauche profite en fait électoralement au PS, et que Mitterrand avait vu juste en annonçant dès 1972 aux bourgeois de l’Internationale Socialiste en 1972 qu’avec la stratégie d'Union de la gauche il allait prendre « 3 millions de voix au PC". De 6% des voix aux présidentielles de 1969, il talonne le PCF avec plus de 19% aux législatives de 1973. Aux présidentielles de 1974, le PCF annonce son soutien à Mitterrand dès le premier tour, lequel frappe dans le dos en déclarant ne pas être lié par le programme commun, ni par ses accords électoraux avec le PC.

Pourtant cocu au jeu du crétinisme parlementaire, le PCF multiplie les concessions sur le nombre et la date des nationalisations. Au printemps 1977, il retourne sa veste en acceptant l’élection au suffrage universel du Parlement européen. Mais sentant perdre le pied, il rompt avec le programme commun en septembre.

Rien n’y fait. Aux législatives de 1978, le PS devient, avec près de 23 %, premier parti de France. La somme des voix de la gauche atteint plus de 50 %, mais elle reste minoritaire au parlement car Marchais a rejeté le principe de désistement. En 1980, il est désigné candidat communiste pour la présidentielle. Il affirme qu’il ne se désistera pas automatiquement au deuxième tour, dénonçant la « discipline républicaine » comme une formule « périmée ». A la Fête de l’Humanité, il proclame que Mitterrand élu fera la même politique que son concurrent Valéry Giscard d’Estaing.

Le PCF lance alors en novembre 1980 sa campagne nationaliste demandant l’arrêt de l’immigration. Le 23 décembre, une équipée dirigée par le maire communiste de Vitry-sur-Seine détruit un foyer qui doit accueillir des travailleurs maliens. Marchais approuve en affirmant que les foyers d’immigrés sont pour la plupart situés dans des communes de gauche, et pas dans celles de droite. La fédération d’Ille-et-Vilaine proteste contre la construction d’un centre islamique à Rennes. Hassan Bouakra, membre du Comité fédéral de Paris du PCF, démissionne.

Marchais passe dans les sondages de 17 % en janvier 1981 à 20 % à la veille du premier tour de la présidentielle, tandis que Mitterrand baisse de 24,5 % à 21,5 %. Mais au premier tour de l’élection, le 26 avril 1981, Marchais n’obtient que 15,35 %, soit dix points derrière Mitterrand. Alors il se rallie à Mitterrand. Quatre communistes (Charles Fiterman, Anicet Le Pors, Jack Ralite et Marcel Rigout) se mettent une fois de plus au service d’un gouvernement bourgeois, le deuxième gouvernement Mauroy.

Mitterrand, dans ses mémoires, rappelle sa proposition, le 28 mai, soit au coeur de la crise de 68, d’inclure quelques communistes dans un gouvernement de transition: « J’estimais que la présence de communistes rassurerait plus qu’elle n’inquiéterait. Cette affirmation semble aujourd’hui téméraire. Mais je savais que ni leur rôle, ni leur nombre dans l’équipe dirigeante n’avaient de quoi effrayer les gens raisonnables qui, à l’instant même, voyaient dans la CGT et Séguy les derniers remparts d’un ordre public que le gaullisme se révélait impuissant à protéger, face aux coups de boutoir des amateurs de révolution. »

Avec la participation au gouvernement de Mitterrand, le PCF fait sa descente annoncée en enfer. Une génération entière le voit défendre l’ordre capitaliste et se couper de la jeunesse. Il survit alors dans quelques positions syndicales et municipales, jusqu’au coup de grâce porté par un admirateur sans borne et disciple appliqué de Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon.

Le crétinisme parlementaire a fait du PCF une force d'appoint à des politiciens bourgeois. Aujourd’hui, c'est la CGT elle-même qui est menacée par une autre plaie du réformisme: le dialogue social.