Agrandissement : Illustration 1

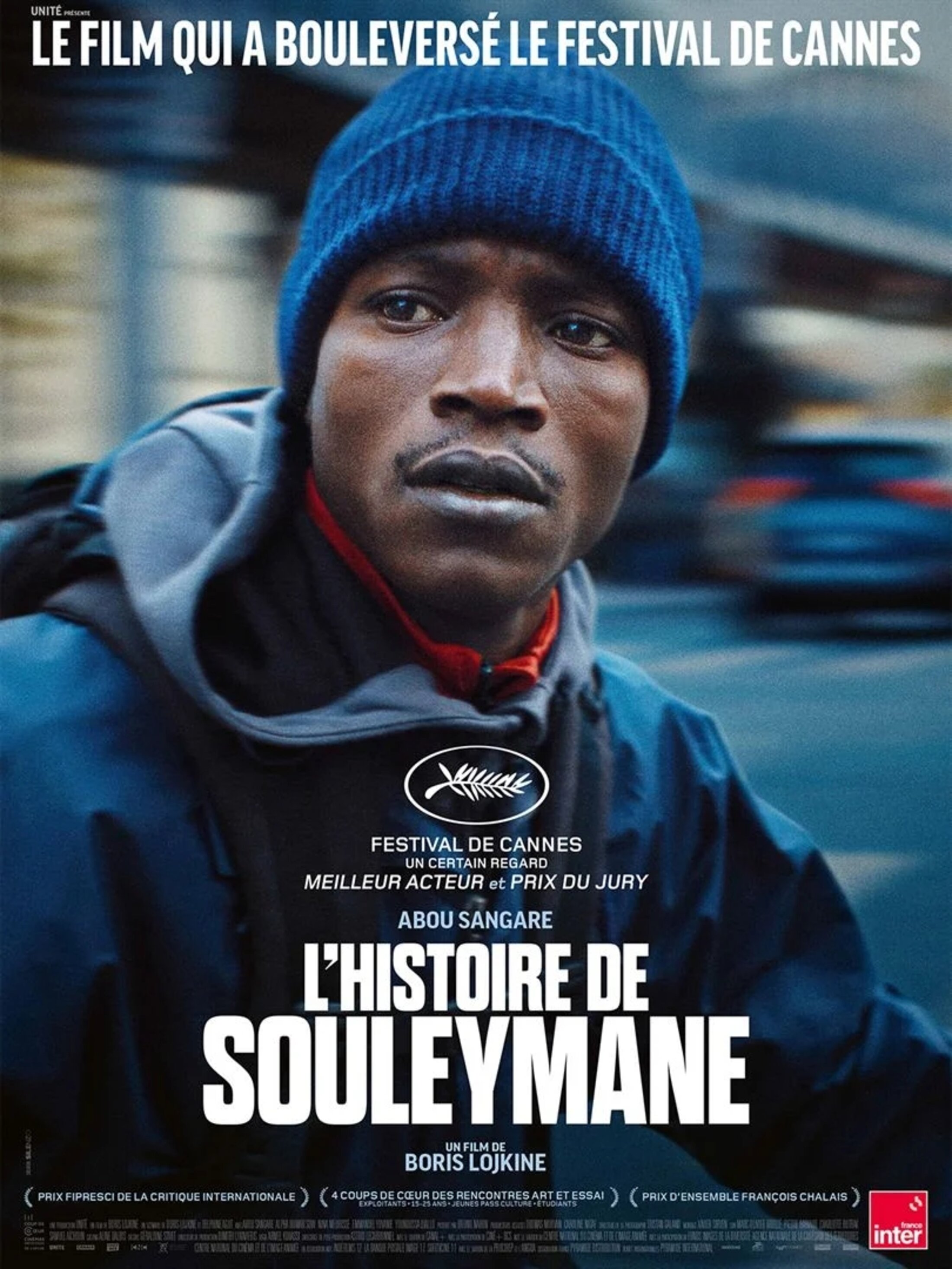

Le film est une fiction mais la réalisation est tellement convaincante que l’on croit assister à un documentaire. Abou Sangare joue admirablement bien le rôle de Souleymane, livreur à vélo. Dès les premières minutes, on tremble pour lui, ne serait-ce que pour le danger qu’il court dans son parcours dans Paris, le bruit infernal, les klaxons incessants, le timing imposé qui l’oblige à un train d’enfer, avec des risques d’accidents tellement le job nécessite de foncer et de se faufiler avec son sac isotherme brinquebalant au milieu des véhicules. Sa vie, comme tant d’autres, est scandée par ce travail risqué et mal payé, à la merci du détenteur de l’appli, et ses démarches pour obtenir le statut de réfugié en racontant les raisons de son départ de Guinée pour rejoindre la France, après avoir connu le trajet infernal : le désert, la Libye tortionnaire et la Méditerranée.

Tout a commencé selon Souleymane en Guinée le 19 février 2019, des tensions dans le pays font qu’il adhère à l’UFDG (l’Union des forces démocratiques de Guinée). Il est impliqué dans des manifestations réprimées à coups de gaz lacrymogènes et de matraques. Il est inquiété par la police, car il a été rapidement chargé d’une responsabilité au sein du parti, c’est ce qui justifie sa décision de venir en Europe. C’est en tout cas ce qu’il compte expliquer à l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) chargé d’étudier son dossier de demandeur d’asile. Il trouve un coach pour l’entraîner moyennant finance afin de dérouler parfaitement son récit. Il côtoie d’autres Africains, qui vivent la même galère. L’espoir est sans cesse refroidi, certains finissent par se demander pourquoi ils se sont lancés dans une telle histoire. Le soir, à 22 h, il faut choper à temps le bus qui mène toute une misère rejoindre le “Recueil Social”, avec dortoirs et douches. Il importe, dès le lever aux aurores, de penser à appeler aussitôt pour réserver sa place pour la nuit suivante. Et le soir, il ne faut pas rater le bus qui ramasse toute cette misère dans le centre de Paris pour la conduire à Nanterre.

C’est ainsi que des Africains, surmontant d’innombrables obstacles, distribuent chaque soir la nourriture commandée par des citoyens qui, eux, restent dans leur cocon, bien au chaud, pour s’éviter d’affronter la ville, la nuit, la pluie. Citoyens parfois particulièrement désagréables et restaurateurs qui se moquent du tiers comme du quart des conditions de travail de ces livreurs. Chacun est seul dans son combat pour la survie : assez peu de solidarité, même au sein de la même ethnie. Le fait d’être sans-papiers conduit Souleymane à emprunter le prénom d’un autre, originaire d’Afrique qui se prénomme Emmanuel. En travaillant comme un acharné, il se fait 120 euros par semaine, alors même que la législation interdit à un sans-papiers de travailler, le contraignant officiellement à la mendicité. Quelques moments d’apaisement quand il parvient à joindre par téléphone une amie restée en Guinée, paradoxe des temps modernes, où les visages s’affichent par-dessus les frontières pourtant si infranchissables.

A une employée de l’OFPRA (admirable Nina Meurisse, émouvante dans sa capacité à exprimer l’humanité de son personnage chargé d’une mission qui n’est pas humaine), qui suspecte le récit trop précis et tellement semblable à d’autres, il finira par dire la vérité, sa mère malade mentale, rejetée par l’entourage, sa volonté à lui, le fils, de la sauver en gagnant de l’argent en France, elle qui n’a rien et qui compte sur lui. Il a connu le pire, la torture en Libye, mais il dit qu’il n’avait pas le droit de mourir, car sa mère a besoin de lui. Mais est-ce que la France qui a pourtant érigé la fraternité en devise tiendra compte du malheur qui l’accable ?

Ce film est à voir absolument. Abou Sangare, acteur non professionnel, également sans papiers dans la vraie vie, joue admirablement bien, son visage exprime finement ses sentiments. Présenté au dernier Festival de Cannes dans la section Un certain regard, le film de Boris Lojkine a reçu le Prix du jury et le Prix d'interprétation masculine pour Abou Sangare (il a été ovationné pendant 15 minutes). Le film sort au moment où le Rassemblement National, qui a un projet ouvertement raciste, a le vent en poupe et où un ministre, Bruno Retailleau, fait de la surenchère en labourant sur les terres nationalistes.

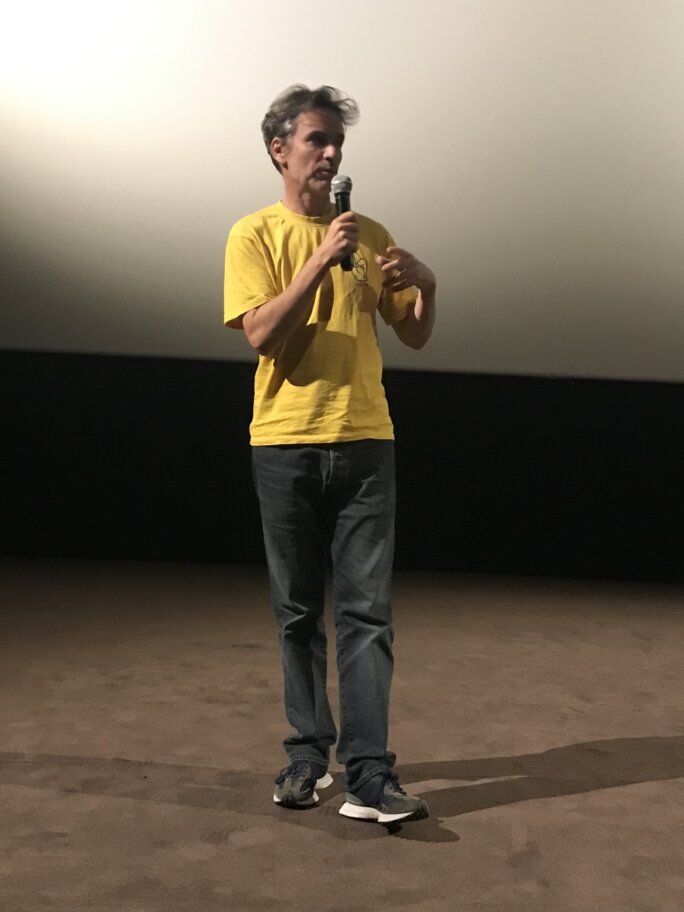

Rencontre avec Boris Lojkine :

Boris Lojkine, le réalisateur, était le 25 septembre à Auch dans le Gers, en Occitanie, pour une présentation en avant-première de L’histoire de Souleymane. Sylvie Buscail, directrice de Ciné 32, l'a présenté comme le cinéaste qui montre les invisibles et leur donne la parole.

Il livre quelques clés sur le casting et le tournage. Il confie qu’il habite dans la capitale dans la zone des scènes, Jaurès, Barbès et les Grands Boulevards, pourtant c’est le premier film qu’il tourne dans Paris. Il a toujours eu le désir d’aller loin, de se décentrer. Ce fut le cas, entre autres, avec Hope (2014). Ce film éprouvant se déroulait en Afrique, il suivait le parcours de migrants partis du Cameroun ou du Nigéria, et on assistait aux violences en particulier celles, sexuelles, subies par cette jeune femme, Hope. L’histoire se terminait avant d’atteindre l’Europe. Pendant le confinement, les rues parisiennes se sont vidées, on ne voyait plus que les livreurs, confie Boris Lojkine. D’où l’envie de les montrer pour ce que cela dit de notre société : l’exil, la ville. Il a été secondé pour le scénario par Delphine Agut.

Agrandissement : Illustration 4

Trouver Abou Sangare est le résultat d’un long casting sauvage, dans la rue, avec Aline Dalbis (co-réalisatrice du film 300 hommes se déroulant dans un foyer d’hommes à la rue à Marseille, voir “300 hommes” : vie de galère), approchant des livreurs guinéens, sans trouver la perle rare. Du coup la recherche s’est déplacée hors de Paris, à Amiens où une association a réuni 25 jeunes Guinéens. Parmi eux, Sangare, arrivé en France en 2017, à 16 ans, mais il n’avait pas été reconnu comme mineur. Il a subi plus tard des tests osseux qui, bien qu’ils ne sont pas infaillibles, sont utilisés par les autorités : or il avait d’après les tests 18 ans (+ ou – 6 mois), donc il était bien mineur à son arrivée. RESF (Réseau éducation sans frontières) l’a aidé dans sa scolarité, il a passé un CAP, puis un bac pro dans la mécanique poids lourds. En mai 2023, il trouve un travail avec promesse d’embauche en CDI. Il fait le film, apprend l’activité de livreur, ce qu’il n’était pas. Il est procédé à un gros travail de répétition avant le tournage du film à l’automne. Au retour à Amiens, quelques mois après la fin du tournage, Sangare reçoit une réponse négative de la Préfecture. Toute l’équipe était abattue. Il fallait aller au Festival de Cannes, où il obtient le prix d’interprétation. Le président du CNC se proposait pour aider, sauf qu’il est écarté de sa fonction, accusé de viol ! Par ailleurs, les ministres disparaissent après la dissolution, alors des journalistes se mobilisent, et la Préfecture propose de redéposer un dossier (pour la quatrième fois). L’histoire “vraie” que Souleymane raconte dans le film à l’employée de l’OFPRA qui lui exigeait de dire la vérité (se méfiant du récit qu’il tentait de livrer) c’est sa propre histoire (mère malade mentale, il s’exile pour gagner de l’argent et pouvoir lui venir en aide). Il a traversé le Mali, la Libye, a tenté une traversée vers l’Italie en zodiac, mais il est arrêté et libéré par l’intervention d’un passeur (qu’il ne pourra payer qu’après avoir perçu son cachet pour le film).

Boris Lojkine a dû aborder de nombreux livreurs dans la rue, qui se méfiait se demandant s’il n’était pas de la police. Si nombreux attestaient qu’on leur avait volé leur vélo, ce n’était pas le plus grave, un vélo se remplace. Le drame de leur vie ce sont les papiers : “c’est le jour qui peut changer ta vie”. L’histoire dure deux ou trois jours, il importait que le film ait un rythme rapide.

Il reconnait qu’il n’a pas le beau rôle dans le film (c’est lui qui joue le restaurateur désagréable avec Souleymane), et pour charger la barque il avoue que l'actrice qui joue la cliente refusant une livraison c’est sa propre fille ! Il en profite pour conseiller aux gens de donner de bons pourboires aux livreurs !

L'aide aux exilés

Agrandissement : Illustration 5

La salle de Ciné 32 était comble lors de la projection à Auch le 25 septembre de L’histoire de Souleymane. Selon la démarche du cinéma, la soirée a été une occasion de permettre à des institutions et associations actives en faveur des migrants de se présenter et de prendre la parole. Tout d’abord, le CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile) a décrit son travail auprès de 201 personnes accompagnées (familles et isolés) pour les procédures auprès de l’OFPRA et pour la procédure d’appel en cas de refus du statut de réfugié. Sur les 200 places pour LGBT en France, 11 sont réservées à Auch. Les origines se répartissent en 38 nationalités. En 2024, peu de statuts de réfugiés accordés : 43 seulement. Les arguments admis par l’OFPRA sont les menaces de persécutions (religion, sexe, mariage forcé), être femme tout simplement pour une Afghane. Par contre, avoir sa mère malade et vouloir lui venir en aide, comme pour Souleymane, n’est pas un cas justifiant l’asile selon la réglementation en vigueur.

Ceux qui sont refusés doivent quitter le CADA, c’est le moment où les collectifs d’aide aux migrants interviennent. CCM32, qui justement coordonne les (13) collectifs d’aide aux migrants, a expliqué l’action menée au quotidien par des bénévoles qui mettent en commun finances et temps, “espace de solidarité, avec un esprit humaniste” (trouver un toit et un emploi, accompagner aux démarches administratives, à la scolarité des enfants, à l’obtention d’un titre de séjour). La nouvelle loi immigration de janvier 2024 (30ème loi depuis 1980) complique considérablement les modalités d’asile, avec moins de temps dans la constitution du récit (les motifs devront être fournis dès le dépôt de la demande). Le récit livré à l’agent de l’OFPRA est un moment éprouvant pour les demandeurs d’asile qui ont peur de raconter leur histoire à un inconnu, sachant qu’ils et elles ont été menacés dans leur pays. Il y a aussi le problème de la langue, de devoir s’exprimer par l’entremise d’un traducteur.

Le ressenti après le film, de la part de celles et ceux qui consacrent du temps professionnel ou bénévole aux sans-papiers, est partagé : d’un côté c’est un très beau film, bien construit, bien joué, émouvant, et il montre la bataille que mènent les demandeurs d’asile ou de titre de séjour, leur acharnement à travailler, à tenter de gagner leur vie par leurs propres moyens. Cela démonte les discours haineux des propagandistes qui ne connaissent rien de la réalité et se contentent d’étaler leurs obsessions. Par contre, le fait que des histoires puissent être construites, que des récits puissent être inventés pour obtenir gain de cause, cela risque d’être pris pour argent comptant et perçu comme une vérité générale. Occasion de préciser que Abou Sangaré, dans la vraie vie, a dit la vérité, il n’a évoqué que sa mère malade : cette vérité lui a coûté à ce jour un statut non obtenu. Il a confié sur France Inter le 7 octobre, à Sonia Devillers, qu’il espérait être enfin régularisé : il ne vise pas pour le moment de faire du cinéma, mais juste être embauché en CDI comme mécanicien dans un garage.

Billet n° 822

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).

Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup