Agrandissement : Illustration 1

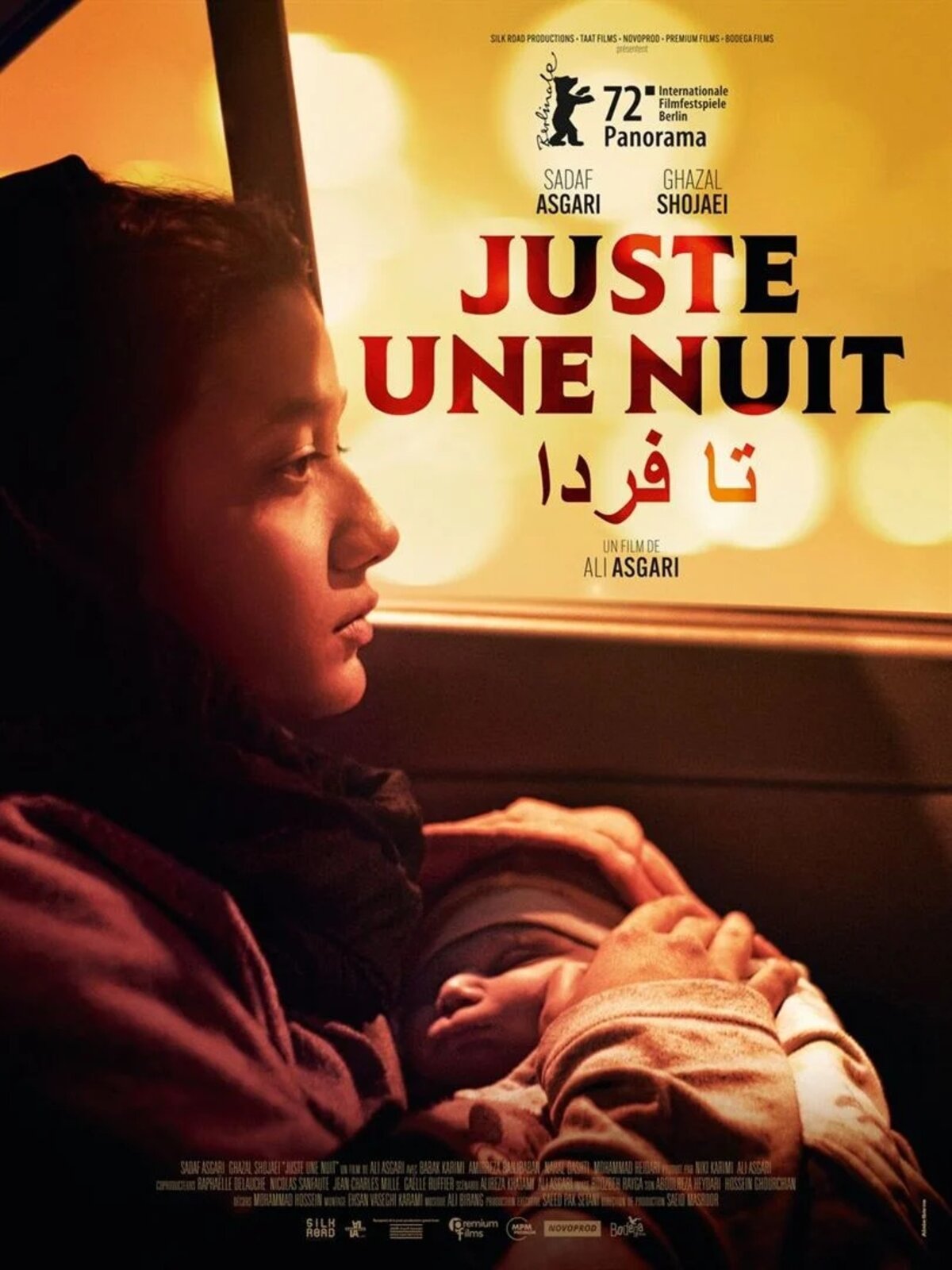

Une jeune femme, Fereshteh, originaire de la campagne, habite Téhéran. Elle travaille dans une imprimerie. On assiste d’abord à sa recherche désespérée d’un lieu pour mettre à l’abri ses affaires, car, dit-elle à ses voisines, on doit désinsectiser son petit appartement. Mais il s’agit seulement du matériel qu’elle utilise pour sa fille, un bébé de quelques mois. Aidée d’une amie Afeteh indéfectible, elle va parcourir ensuite la ville pour trouver le moyen de cacher le nourrisson juste pour une nuit, car ses parents doivent venir lui rendre visite et ils ne doivent rien savoir de sa situation.

Une avocate amie pouvait la dépanner, mais elle vient d’être arrêtée par la police. Yaser, le père de l’enfant ne veut rien entendre, il lui rappelle qu’il lui avait demandé d’avorter et la met en garde : elle ne pourra pas cacher sa fille toute sa vie. Un copain d’Afeteh était prêt à dépanner dans son appartement luxueux mais sa femme est intraitable, elle refuse cet hébergement suspect. Tout penaud, l’homme obéit.

Dans l’Iran des mollahs, aucun enfant ne peut naître hors du mariage même si cela n’est pas rare (comme dans ce scénario). Cela implique que l’enfant n’a pas de statut, pas d’existence légale (comme ce fut le cas dans la Chine de l’enfant unique : des enfants ne quittaient la clandestinité qu’à six ans, au moment d’entrer à l’école après le versement par les parents d’une amende salée). La folie de ce monde rigoriste est que cette jeune femme doit repousser les avances d’un homme de pouvoir chargé d’appliquer les règles des religieux. La force du film est de montrer que les corrompus sont capables de se prétendre insultés quand on tente en désespoir de cause de les corrompre si peu que ce soit pour éviter le pire.

Agrandissement : Illustration 2

Le plus souvent, on ne voit de l’Iran que sa face rétrograde, intégriste, mais le cinéma iranien a le don de nous montrer des personnages qui, grosso modo, nous ressemblent. On se sent proches d’eux. Ici, on peut s’identifier à Feresteh et Afeteh (ou à Sara de No land’s song, à Nahid dans Nahid, à une autre Sara dans Red Rose, à Rana dans Le Client, à Elly dans À propos d’Elly). On se prend à penser qu’on a davantage de valeurs à partager avec toutes ces femmes qu’avec tant de polémistes et activistes racistes bien de chez nous, qui ont pignon sur rue. Les actrices, Sadaf Asgari et Ghazal Shojaei, sont attachantes : l’une dans sa préoccupation (universelle) pour son enfant (« je suis désolée, mon cœur »), l’autre, cheveux roux, peau blanche, androgyne, peu loquace mais active et efficace dans son inlassable sollicitude.

A cette proximité, se rajoute le fait que les lieux de vie (appartements), même modestes, ne nous sont pas totalement étrangers, les personnages sont sans cesse accrochés à leur téléphone (comme nous), conversant sur WhatsApp. Passons sur le fait que la marque du lait du bébé est, ostensiblement, Aptamil, et que "merci" est régulièrement préféré aux mots correspondants persans.

Dans ce récit pétri d’humanité, tout en délicatesse, l’humour n’est pas absent comme lorsqu’à propos du prix des couches culottes du nourrisson, Feresteh confie que « son caca s’aligne sur l’inflation » ou lorsqu’Afeteh, en désespoir de cause, considère que la seule solution au problème de la garde de cette enfant c’est de se rendre carrément au Parlement et de lui demander de changer les lois. Pour s’attirer les bonnes grâces d’un commerçant, l’achat d’un poisson d’aquarium, qu’il faut trimballer partout (y compris à quatre sur une moto) avant de pouvoir le donner dans la rue à un enfant tout heureux, est assez drôle comme l’est la tentative d’obtenir du père de la petite fille qu’il la garde juste une nuit en invoquant le fait qu’elle a son nez (ce qu’il récuse bien vite).

Difficile d’affronter la réalité en face, trop risqué, trop douloureux : pourtant Feresteh va être conduite à prendre la décision de sauter le pas, en découvrant dans sa poche un petit objet, apparemment sans importance, la tétine de son bébé. Le réel ce ne sont pas des grands mots mais un ensemble de grandes et petites choses, toutes reliées entre elles.

Agrandissement : Illustration 3

Ce film a été projeté à Ciné 32 à Auch (Gers) le 8 mars, lors de la journée internationale des droits des femmes. Dans sa présentation, Agathe Vivès, chargée de la communication à Ciné 32, précisait que le réalisateur a reçu de très nombreux prix pour ses films, dont la Palme d’Or du court-métrage à Cannes. Elle rendait hommage à ce « film éclairant et courageux » et établissait la liaison en visio avec Asal Bagheri, chercheuse, enseignante, spécialiste des relations homme-femme dans le cinéma iranien. Asal Bagheri devait venir à Auch mais les grèves de trains en ce 8 mars ne lui ont pas permis de faire le déplacement.

Asal Bagheri, en direct :

Asal Bagheri précise tout d’abord que le scénario a été autorisé, ainsi que le tournage (d’où des séquences dans les rues de Téhéran) mais sans distribution dans les salles. En effet, les censeurs exigeaient que soit supprimé le fait que la jeune femme ait eu un enfant alors qu’elle n’était pas mariée. Les relations sexuelles hors mariage sont interdites. C’est pourquoi des nouveau-nés ne sont pas déclarés et n’ont aucune existence légale. Tout le reste, alors même que le film est fortement critique à l’encontre des hypocrisies du système, pouvait passer ! Mais le réalisateur a refusé de se plier à la censure, acceptant que son film ne soit pas distribué en Iran. A la différence d’autres réalisateurs disposant de budgets très restreints, il avait l’avantage d’être coproduit par le Qatar et la France, donc avec l’assurance d’être diffusé dans ces pays.

Ces naissances ont lieu le plus souvent à la maison, avec rémunération illégale d’un soignant. « La loi interdit qu’on tue les bébés », précise Asal Bagheri, ce qui signifie qu’une femme enceinte peut accoucher, comme c’est le cas en prison où beaucoup de détenues accouchent « en urgence médicale ». Après la naissance, la mère célibataire peut faire des démarches pour reconnaître son bébé, mais c’est très compliqué. Pas de père, enfant « bâtarde » : beaucoup d’enfants en Iran sont sans papiers ! Sur cette question, le réalisateur a dit qu’il imaginait le spectateur dans vingt-cinq ans quand il constatera combien les choses ont changé, ce qui l’amène à considérer qu’il fait un « cinéma documentaire ».

Film-couloir, film-miroir

« C’est un film-couloir, comme dans les jeux-vidéos, avec des murs invisibles », dit Asal Bagheri. Il ne faut pas faire de faux-pas, Fereshteh doit suivre un parcours tout tracé. C’est pourquoi on la suit ou on la voit de face, toujours filmée caméra à l’épaule. Plan serré, pas de plan d’ensemble. Il n’y a pas de coin de respiration. Cette jeune femme a du mal à respirer : le film débute par sa respiration haletante alors qu’elle effectue des abdos, il en est de même dans la scène finale face à ses parents qu’on ne verra pas.

Agrandissement : Illustration 5

Une intervenante fait remarquer que la respiration, pour le spectateur, est dans l’amitié entre les deux jeunes femmes, l’entraide c’est l’espoir. Asal Bagheri confirme : dans cette société patriarcale, on a une histoire de sororité, film bien choisi en cette journée du 8-mars. À noter que sororité signifie solidarité entre femmes, mais pas seulement : dans le film, on voit bien que des hommes font leur part, un ambulancier les protège. Rien de manichéen là-dedans.

Le cinéma iranien est très prolifique, très pluriel, mais le genre le plus fréquent c’est celui du socio-réel, comme ce film Juste une nuit : se servir des maux de la société pour faire une fiction. Beaucoup de films évoquent la question féminine (l’enfermement, la misogynie). Le cinéma est un miroir anthropologique de la société iranienne, qui rend compte du fait que toutes les femmes en Iran doivent mener un combat quotidien. Dans la mesure où la censure est omniprésente, tout ne peut être dit : dans ce cinéma suggestif, c’est au spectateur d’aller chercher les morceaux pour les recoller, pour décoder.

Les films d’Asghar Farhadi (Une séparation, Le client, À propos d’Elly) ont été projeté en Iran. Les films interdits sont peu nombreux. Le cinéma iranien n’est pas un cinéma officiel (le cinéma officiel c’est celui de la propagande, des Gardiens de la Révolution ou du ministère de l’intérieur). Beaucoup de films sont autorisés et projetés dans les salles et font leur œuvre. En effet, « ce n’est pas vous ni moi qui allons changer la société en Iran ». C’est là-bas que ça se passe. Depuis la fin des années 1980, les revendications des femmes sont présentes dans les films, il est question de leurs droits. Il n’y a pas grande différence entre ce film (interdit pour la raison évoquée plus haut) et les autres, autorisés et diffusés dans le pays. Dans ce film, on voit qu’à domicile les jeunes femmes portent le voile (règle imposée dans le cinéma, alors qu’en réalité les femmes iraniennes ne portent pas le voile chez elle). Beaucoup de films autorisés ne trouvent pas de diffusion à l’étranger.

Agrandissement : Illustration 6

Quant aux films interdits, ils sont vus sous le manteau. Tout le monde voit tout. Certains cinéastes mettent leur film sur Internet. Un film d’Asghar Farhadi (« interdit pour un bisou ») est diffusé sur YouTube avec des sous-titres parfaits en persan. C’était déjà le cas avant Internet : « on voyait les cassettes VHS, et parfois avant même leur diffusion en France » !

Le danger plane toujours. Les artistes sont sous surveillance, mais cela dépend du moment (durcissement ou relâchement de la censure) et des films. Les acteurs sont éventuellement convoqués pour interrogatoire mais en général pas emprisonnés. Les films de Jafar Panahi sont tournés sans autorisation, des acteurs acceptent de tourner pour lui, ils et elles habitent en Iran et ne sont pas inquiétés. Depuis l’arrivée de Ebrahim Raïssi à la tête de l’État, on assiste cependant à une « talibanisation » du pouvoir iranien, pour reprendre la formule d’Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne. Ainsi, le réalisateur Saeed Roustaee a reçu cinq pages de censure pour son film Leila et ses frères puis les propos qu’il a tenus au Festival de Cannes lui ont valu une arrestation à son retour en Iran. Il n’est pas autorisé à le projeter dans le pays. [À noter que Jafar Panahi, le réalisateur de Taxi Téhéran, a été condamné en 2010 pour propagande contre le régime, maintenu en liberté conditionnelle, arrêté en juillet 2022 et libéré le 3 février dernier après une grève de la faim et de la soif].

Femmes, Vie, Liberté

Interrogée pour savoir si la Révolution Femmes et Liberté est en recul, Asal Bagheri répond qu’il n’en est rien. Il importe de comprendre que ce mouvement ne date pas d’aujourd’hui, la résistance des femmes remonte à mars 1979 quand la Constitution impose le voile et des lois misogynes. Quelques hommes accompagnent cette révolte aujourd’hui (ce qui n’était pas le cas en 1979). Les femmes ont toujours été sur les scènes de la contestation (la guerre [Iran-Irak], les pendaisons des années 1980 [exécutions de plusieurs milliers de prisonniers politiques à l’été 1988, qualifiées de crimes contre l’humanité par Human Rights Watch]). Il a fallu attendre un peu avant que la relève ne soit assurer par la jeune génération. Cette révolte va durer car il y a eu trop de morts pour désormais reculer. La génération qui est dans la rue ce sont les deux jeunes femmes du film : le droit sur son corps, comment s’habiller, où aller de son plein gré. Aujourd’hui, des jeunes filles sont empoisonnées : elles seraient au nombre de 5000 selon un parlementaire iranien, dans 20 régions, avec beaucoup d’établissements scolaires touchés. Certaines sont décédées : « on ne sait pas qui est derrière ce crime, ce qui est sûr c’est qu’il s’agit de faire entrer la terreur dans le cœur de ces jeunes filles si courageuses » [les autorités, comme toutes les dictatures, prêtent aux opposants leur propre ignominie : elles accusent les émeutiers d’envoyer du poison à leurs enfants pour créer des troubles].

Asal Bagheri poursuit : « Depuis la mort de Masha Amini, j’ai décidé que chaque fois que je prendrai la parole publiquement au sujet du cinéma en Iran, je parlerai du mouvement Femmes et Liberté. On ne peut laisser des femmes dépérir avec des lois misogynes. Vous nous avez accueillis, j’ai eu la chance d’apprendre cette langue, d’aller à l’université [et d’enseigner]. Mais je me suis rendu compte que l’extrémisme, le patriarcat, ce n’est pas que là-bas. Parmi les 25-35 ans, en France, il y a beaucoup de misogynes, de sexistes. Rien n’est jamais acquis. C’est toujours à nos portes. Le monde fonctionne comme une chaîne : on n’est pas séparé des uns des autres. La France a accueilli l’ayatollah Khomeiny et cela nous est retombé dessus. Bientôt l’Iran aura la bombe et cela concernera tout le monde. La lutte continue partout, c’est une lutte internationale ».

***

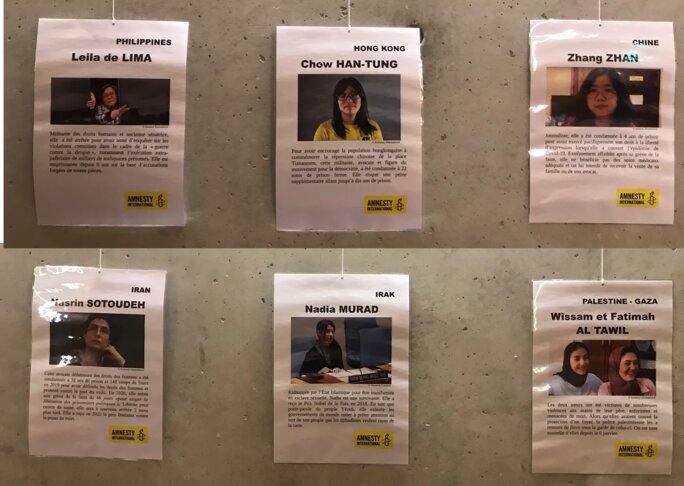

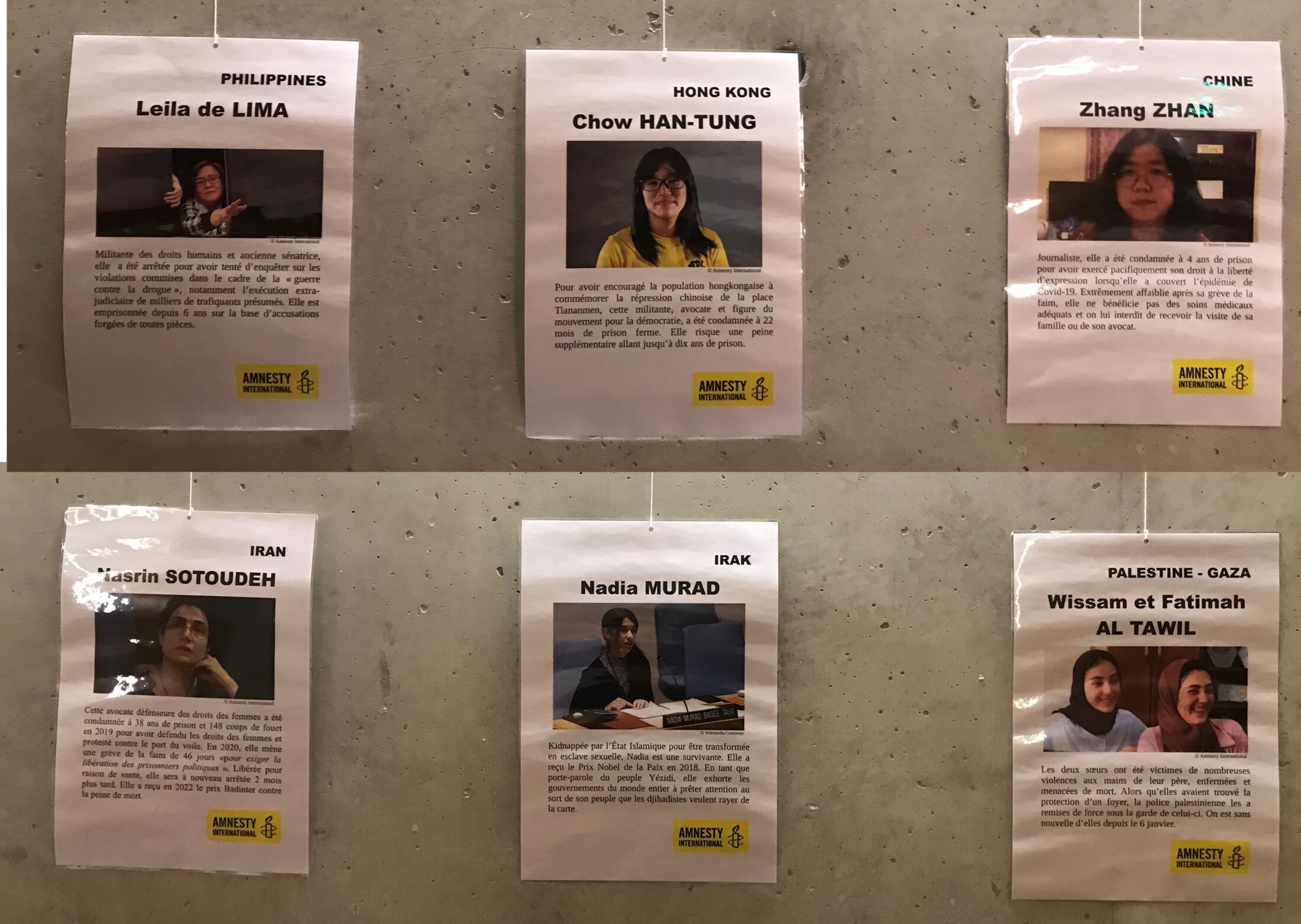

Agrandissement : Illustration 7

Cette soirée était organisée par Ciné 32 avec le Café Féministe Auch, le Planning Familial 32, le Derby Roller Gers, Les Sorcières Mal Braisées (LSMB), les militantes d’Amnesty International 32, en partenariat avec la Mairie d'Auch. Amnesty faisait signer des pétitions et lettres de soutien à des femmes emprisonnées de par le monde, et présentait une exposition de panneaux sur des femmes persécutées partout sur la planète.

Hengameh Yahyazadeh, porte-parole toulousaine du collectif Soulèvement national iranien, n’avait pu venir car retenue par l’exposition Femmes inspirantes, femmes remarquables [qui se tient à Toulouse sur une quarantaine de lieux, sur les grilles des parcs et des écoles (jusqu’au 31 mars) : portraits de 160 femmes, bénévoles dans des associations, enseignantes, retraitées, cheffes d’entreprise, artisanes d’art, médecins ou encore créatrices de bijoux]. Les parents d’Hengameh étaient là : Ati a lu un texte au nom du mouvement Femmes et Liberté, Abbas a interprété un chant iranien tout en jouant d’une percussion.

Agrandissement : Illustration 8

Le mouvement des femmes du Gers lit un texte appelant « à la construction d’un monde d’égalité, d’harmonie et de sororité ». Enfin, deux groupes de chorales féministes (Les Trompettes de Fallope et des participantes choristes à des sessions "Chants de luttes féministes" qui ont lieu les samedis à Auch au Café associatif L’Abri des Possibles) avec pour cheffe de chœur Katy Gauze, interprètent un chant iranien, Hymne des femmes pour l’égalité : « Djavoné mi zanam be rouyé, Sakhmé bartanam far atbé, Hotchmé budanam tché man, Zanam zanam zanam Bé dasté ham delhim o a Sétam raho chadim » [Je fleuris Par les plaies sur mon corps Seulement parce que je suis Une femme, une femme, une femme… Si nous nous tenons la main Nous nous débarrasserons de l’oppression]. Moment particulièrement émouvant pour toutes et pour tous, en particulier pour Asal Bagheri qui confie à la salle que c’est le plus beau chant qu’elle connaisse.

. Bande-annonce :

. Photos de Juste pour une nuit : Copyright Bodega Films

. Soroode Barbari (Hymne des femmes pour l’égalité), écrit par Maziar Samiee, arrangée par Samin Baghtcheban. Plusieurs interprétations visibles sur Internet, je retiens ici celle de femmes dans le métro à Téhéran : courte séquence ici.

Sur ce blog :

. Iran : le chant des femmes interdit, où j’évoque No Land’s song, Nahid, Red rose, Taxi Téhéran.

. Marx, Maryam Madjidi et la poupée

Agrandissement : Illustration 10

Billet n° 726

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup