Agrandissement : Illustration 1

Didier Fassin, anthropologue et médecin, et Anne-Claire Defossez, sociologue, ont réalisé avec cet ouvrage un tour de force : rendre compte de la façon la plus complète de la réalité que vivent les exilés dans notre pays, à partir d’un lieu précis, Briançon, dans les Hautes-Alpes, à la frontière avec l’Italie. La documentation est phénoménale (textes, chiffres, témoignages, récits), mais l’écriture est limpide, je dirais même qu’il s’agit d’une belle écriture, sans saccades, sans ruptures dans le déroulé des faits et de l’analyse, alors qu’il s’agit de deux auteurs écrivant.

Souvent un livre de chercheurs, partant d’une hypothèse, décrit une réalité circonscrite sur un lieu d’étude (parfois limité) puis l’analyse occupe une place importante, s’appuyant sur une multitude d’autres auteurs ayant abordé plus ou moins le sujet. Il peut arriver qu’on lâche prise : ça ne met pas en cause la qualité du travail effectué, mais au bout de 100 pages on a compris le propos. Il en est tout autrement avec L’Exil, toujours recommencé : le sujet est ardu mais il est possible de le lire d’une traite, sans perdre le fil, et la raison en est qu’il ne s’agit pas d’une tentative de valider une hypothèse mais d’une description d’une réalité concrète, afin de comprendre réellement ce qui se passe. Pour une part c’est un récit, donc on est tenu en haleine ; pour une autre part, c’est une réflexion, incessante, distillée, sur l’immigration, sur l’histoire (y compris en remontant à l’esclavage et en évoquant le capitalisme racial « composante essentielle de la croissance économique du monde occidental »), sur la dette du Nord envers le Sud, sur la solidarité, sur les bénévoles, sur l’État, sur sa police, sur sa justice. Le lieu précis étudié n’enferme pas la vision, au contraire : l’art des auteurs est de faire en sorte que cette frontière (Briançon, le col de l’Échelle et le col de Montgenèvre) devienne emblématique de l’exil, défini comme « un éloignement forcé et un cheminement indéfini ».

Agrandissement : Illustration 2

Implication des chercheurs

Les auteurs sont venus sur place pendant 5 ans, hiver comme été, sur cette frontière la plus filmée et étudiée. La méthodologie repose sur des études de cas, il s’agit de partir de ce que l’on observe : comme les auteurs le disent joliment, il s’agit « d’observation participante et de participation observante ». Car ils se sont joints à des maraudes, à des interventions en montagne en vue d’aider des migrants perdus, l’un d’eux (Didier Fassin, bien qu’il et elle s’expriment avec beaucoup de pudeur et ne se nomment jamais) est médecin et est intervenu à ce titre avec les bénévoles. Honnêtement, ils reconnaissent qu’il est difficile d’adopter une position totalement objective, « d’être des deux côtés ». À partir du moment où la vie est en jeu, il n’est pas possible pour les chercheuses et chercheurs d’adopter une « neutralité éthique » : ils ont publié des tribunes dans la presse dénonçant « les effets délétères des politiques de lutte contre l’immigration », inscrivant délibérément leur engagement citoyen du côté des solidaires.

Cette implication et cet engagement n’empêchent pas une distanciation les conduisant à rapporter le plus objectivement possible la réalité des faits et les logiques à l’œuvre. Le cadre étant ainsi posé, les auteurs peuvent se permettre d’émettre des points de vue fondés sur leurs constats et sur leur capacité d’analyse, armés de leurs recherches et études précédentes. Le tout avec une grande prudence afin de ne compromettre ni les exilés, ni les bénévoles ni même les policiers interrogés. Ils ne craignent pas de rapporter les actes de racisme, de racket, de torture, commis à l’encontre des exilés pendant leur parcours en terre africaine. À la lecture de certains récits recueillis, on a le souffle coupé tellement ces êtres humains ont rencontré une inhumanité qui dépasse l’entendement et qui laisse forcément des traces sur ces corps et âmes meurtris. Le pire est indicible. La méthode occidentale consistant à financer certains pays pour qu’ils organisent la chasse aux migrants passant sur leur territoire a un coût humain très élevé quand elle n’est pas carrément meurtrière. La façon qu’ont les dirigeants de l’Europe de criminaliser les migrants, de les présenter comme des ennemis, est foncièrement coupable.

Leurs observations se situent au carrefour des politiques de l’État (avec son administration préfectorale, sa police, sa gendarmerie, sa magistrature), de la solidarité citoyenne et des stratégies persévérantes des exilés. 200 entretiens ont été menés avec des membres de ces trois secteurs. Le mot exilés est préféré à migrants (terme utilisé par les gouvernants) ou réfugiés (tous espèrent en obtenir le statut, souvent en vain) : il rend davantage compte de ce qu’est leur expérience (périple, camps, prisons, passeurs, policiers, insultes, violences, humiliations).

Le lieu :

Agrandissement : Illustration 3

Briançon et la frontière : ce lieu de drames résonne étrangement pour moi, car j’y ai séjourné enfant pour raison de santé (précisément à La Vachette, entre Briançon et Montgenèvre). Bien que loin de ma famille, le souvenir n’est pas douloureux. Ensuite, chaque été, nous passions avec la Traction Citroën familiale le col du Lautaret, venant de Saint-Etienne, pour séjourner un mois dans un village, Cervières, sur la route du col de l’Izoard. Nous franchissions le col de Montgenèvre pour faire des emplettes détaxées à Suse ou Sestrières, ou tout simplement pour attaquer à pied la montée du Chaberton. Ce sont des souvenirs inoubliables, de bonheur, de longues balades vers les sommets, d’incursion à pied en Italie par les crêtes limitrophes, de veillées à observer, dans la fraîcheur de la nuit, le ciel étoilé. Et cela a duré jusqu’à aujourd’hui : mais désormais, des fourgons de gendarmerie sillonnent les chemins de montagne, parfois des policiers sont déguisés en randonneurs, et, la nuit, des lampes torches s’agitent au bord du torrent, signes que les forces de l’ordre sont à la recherche d’un exilé qui se cache dans les fourrés.

Le col de l’Échelle (1762 m) est le moins élevé des Hautes-Alpes : il n’était cependant pas fréquenté par les exilés. Il l’a été à partir de l’état d’urgence déclenché après les attentats du 13 novembre 2015. Le col de Montgenèvre, lui, est un lieu de passage ancestral, par la route, entre l’Italie et la France. Il est de plus en plus emprunté depuis que l’on meurt massivement en mer, les migrations africaines empruntant alors la route des Balkans, en passant par Istanbul. Le maire du village est depuis 2001 un ancien cadre de la police des frontières.

Agrandissement : Illustration 4

Les exilés :

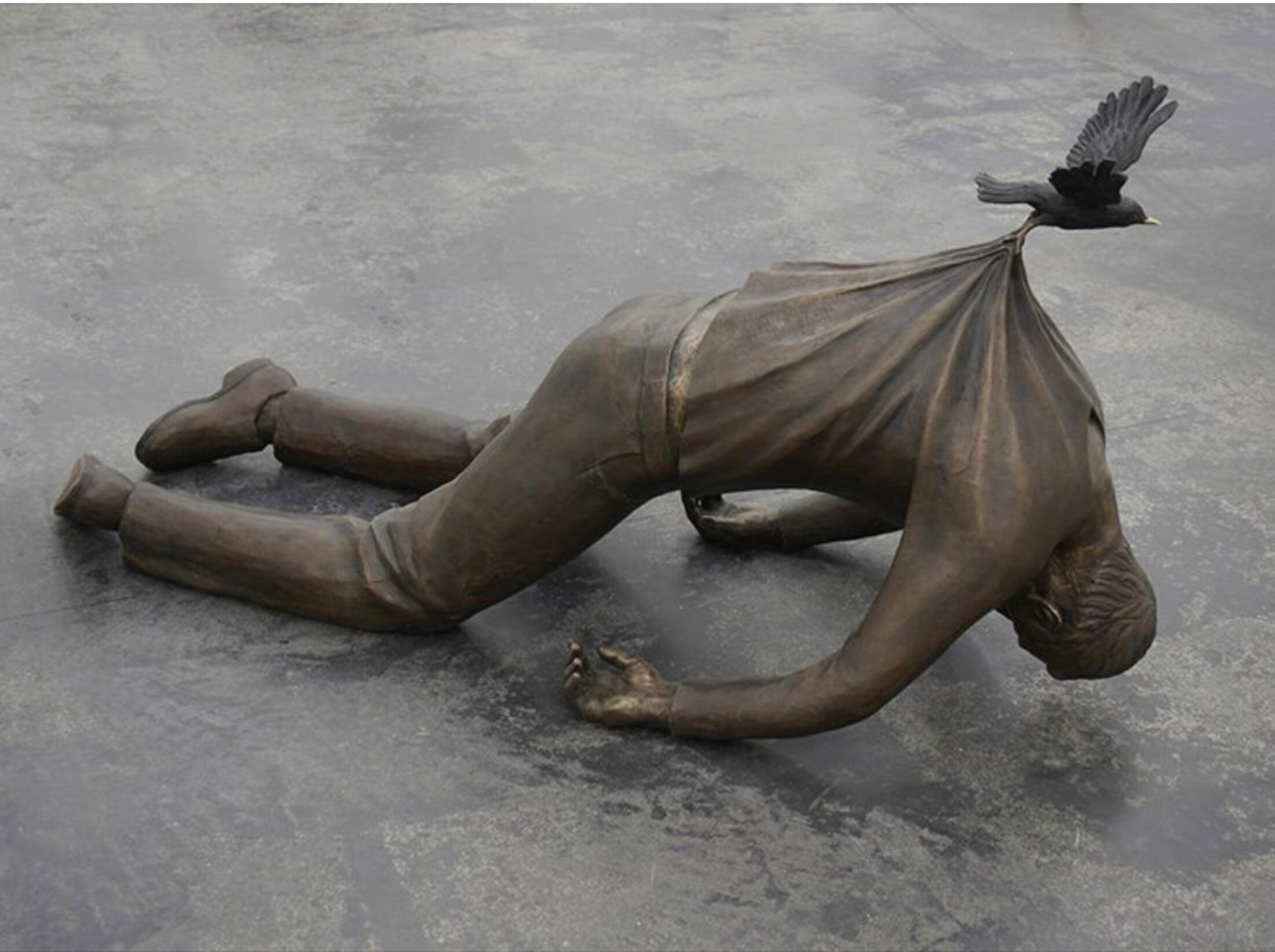

Tout étranger légèrement basané est évidemment contrôlé à la frontière, c’est-à-dire celles et ceux qui viennent de Syrie, d’Irak, d’Iran, du Darfour, d’Éthiopie, du sud du Sahara, du Mali, du Congo, et les oubliés, Yéménites, Rohingas. Ce que ce livre montre bien c’est la constance des exilés qui n’abandonnent jamais (certains ont tenté 26 fois le passage avant d’y parvenir), animés qu’ils sont d’une « puissance vitale », qui les pousse sans cesse à agir et qui fait « de la condition migrante une condition humaine ». Les causes de départ : corruption, misère, chômage, violences intrafamiliales, racisme interethnique, politiques néolibérales, dérèglement climatique, terrorisme. Si l’ouvrage décrit les routes de l’exil, souvent la destination finale n’est pas connue. Il est rappelé que la grande majorité des exilés ne sont pas en Europe, mais en Turquie, au Liban, en Jordanie. S’il fut un temps où les départs s’expliquaient par un désir d’aventure, ce n’est plus le cas depuis une trentaine d’années, compte tenu des risques majeurs encourus (en mer ou dans le désert). L’UE s’est inquiétée en 2022 avec la venue de 330 000 entrées provenant de ces pays soit 0,07 % de la population de l’Union, alors que plus de 8 millions d’Ukrainiens étaient accueillis sans que les officiels n’aient exprimé la moindre crainte. Ainsi « la présence des exilés sur le territoire français est un phénomène à la fois démographiquement marginal et politiquement central ».

Les images en boucle lors de la vague de réfugiés de 2015 ont eu pour effet de massifier et de déshumaniser l’immigration. Les chercheurs ne font pas d’interrogatoires mais ils recueillent des témoignages souvent difficiles car la souffrance a été extrême, l’humiliation terrible. Certains ont été vendus comme esclaves. Les femmes (11 % des exilés), échappant à des violences dans leur pays, subissent des abus sexuels tout au long de leur périple, quitte à devoir se soumettre à un homme pour être protégée (ce à quoi on assiste dans le film Hope). Elles sont plus souvent noyées quand une embarcation chavire. Est abordée également la question des mineurs isolés (dits non accompagnés, MNA), dont la minorité est souvent contestée par les autorités et au fil du temps de moins en moins reconnue (le président du conseil général des Hautes-Alpes faisant pression sur ses services pour « déminoriser » plus systématiquement les jeunes exilés). Sur l’ensemble du territoire, 18 000 mineurs [non reconnus mineurs] ont disparu, envolés dans la nature sans que cela n’inquiète d’aucune façon les autorités. Le trajet est parfois si long, si tortueux, que des mineurs au départ sont devenus majeurs au moment de poser enfin le pied en France. Les auteurs nuancent la question des passeurs : certes, ils sont bien souvent des criminels, mais certains sont en lien avec les communautés qui les payent et veillent à respecter leurs engagements quant à la réussite du trajet.

Agrandissement : Illustration 5

Les bénévoles

L’activité d’assistance aux exilés est désormais légale alors qu’elle a été un temps réprimée ("délit de fraternité"). La loi du 31 décembre 2012 (sous François Hollande), si elle condamne l’entrée irrégulière sur le territoire ainsi que l’aide apportée pour y parvenir, le séjour irrégulier en France n’est plus un délit et la solidarité non plus (confirmé par le Conseil d’État le 6 juillet 2018). L’ouvrage cite les nombreux lieux en France (pas seulement dans la vallée de la Roya ou à Grande-Synthe), où des citoyens et parfois des élus manifestent une solidarité qui est l’honneur de la France. À Briançon, ce sont des habitants qui ne supportant pas ce que vivaient ces exilés se sont mobilisés, avant que des militants venus d’ailleurs se joignent aux bénévoles locaux pour défendre des valeurs humaines et d’autres façons de vivre en société. On évalue à 450 le nombre de bénévoles venant au cours de l’année seconder les salariés.

Agrandissement : Illustration 6

Les auteurs listent les origines socio-professionnelles de ces bénévoles, tous blancs, issus plutôt des classes moyennes, en situation régulière. De même qu’ils évoquent le drame de Blessing Matthew, première personne exilée morte dans les Hautes-Alpes (à La Vachette) poursuivie par les gendarmes, noyée dans la Durance (voir en annexe l’étude de Border Forensics), ainsi qu’une dizaine d’autres morts dans la montagne, dont Mamadi, Douala et Ullah (15 ans).

La mort du petit Aylan, noyé, retrouvé sur une plage en Turquie, a été un déclencheur de la solidarité, avec la création de Tous Migrants, ainsi que la tragédie vécue en mars 2016 par deux jeunes Africains mal équipés, comme tant d’autres, pour passer la montagne, la nuit dans la neige : l’un a dû être amputé des deux pieds et l’autre des deux mains. C’était la conséquence de la dureté d’une politique conduisant les migrants à prendre tous les risques. La communauté de communes de l’époque (2017) offrait un local pour 15 réfugiés (bien insuffisant face aux arrivées). Puis en 2021, les Terrasses solidaires ouvraient avec un agrément pour 60 places. L’Italie a eu un temps une politique migratoire plus humaine, avec les campi dans lesquels les migrants étaient bien traités, avant que le phénomène migratoire prenne de l’ampleur avec les révolutions arabes et qu'ensuite l’extrême droite arrive au pouvoir (2018, Salvini ministre de l’intérieur). Si parmi les Briançonnais certains ont pu dénoncer des migrants à la police, la plupart sont soit solidaires soit neutres, souhaitant seulement que l’image de leur ville ne soit pas entachée par cette réalité migratoire.

Agrandissement : Illustration 7

Au commencement était le Collectif refuge solidarité (CRS) car installé à Briançon dans un bâtiment qui avait hébergé… la CRS de Haute-Montagne. Malgré une pétition signée par 50000 personnes, ce "CRS" a été fermé, puis ce fut le Refuge solidaire dont les auteurs décrivent toutes les vicissitudes auxquelles les animateurs ont été confrontés.

Les forces de l’ordre

Les actions d’activistes d’extrême-droite, de Génération Identitaire, empêchant les exilés de passer la frontière par le col de l'Échelle, capturant quelques-uns pour les remettre à la police, a choqué des citoyens mesurant jusqu’où pouvait aller la haine et l’inhumanité de certains individus dans le pays.

Agrandissement : Illustration 8

Ces actions d’abord judiciairement condamnées puis relaxées ont eu pour effet de militariser la zone : si Génération Identitaire a été autoritairement dissoute par le pouvoir, il n’empêche que c’est le même pouvoir qui a décidé d’installer sur place deux compagnies de gendarmes mobiles spécialisées, soit 160 agents, disposant d’importants moyens : 16 bus et nombreux autres véhicules tout-terrain, motoneiges, drones, jumelles à vision nocturne (le tout pour un coût très élevé). Si l’on prend en compte d’autres forces en présence, les auteurs évaluent aujourd’hui à 250 le nombre d’agents chargés d’intercepter les exilés (ce qui n’empêche pas 4000 personnes cherchant asile en France de franchir la frontière chaque année). En toute illégalité, des exilés ayant le droit de demander asile sont empêchés de le faire : c’est le cas en particulier des Afghans, les plus nombreux à se présenter à cette frontière des Hautes-Alpes, systématiquement refoulés.

Les contacts avec les policiers et magistrats n’ont pas été simples, il a fallu parfois s’appuyer sur des relations personnelles pour y parvenir. Si des membres des forces de l’ordre, moins violents qu’à Calais ou Paris, peuvent adopter des attitudes agressives envers les exilés (rarement des coups, mais, selon les exilés, des paroles racistes et humiliantes, parfois des destructions de documents et même des vols d’argent), des policiers peuvent faire preuve d’empathie et certains ont témoigné de leur désaccord avec le rôle qu’on leur fait jouer. Les auteurs relèvent que lorsque le Refuge doit faire appel à la police, suite à une bagarre due à l’alcool, les policiers interviennent sans faire de commentaires ironiques sur le fait qu’on ait soudain besoin d’eux.

Agrandissement : Illustration 9

Un policier ayant une grande expérience confie que tout ce que l’État met en œuvre « c’est un coup d’épée dans l’eau » : le migrant qui veut entrer y parvient. Pour faire du chiffre, le même migrant refoulé va être comptabilisé plusieurs fois. Le système en place pousse à la compétition, sans parler des primes individuelles et collectives accordées pour bloquer (en vain) du migrant, dans un discours général plongeant dans « la xénophobie ambiante et le racisme ordinaire », assimilant le migrant au délinquant. Un cas de suicide est cité : un policier à qui la hiérarchie reprochait de ne pas faire suffisamment de "non-admissions". Un officiel parle de « tonneau des Danaïdes ». Ce qui rejoint finalement Edouard Glissant : « il n’est de frontière qu’on n’outrepasse ».

Didier Fassin et Anne-Claire Defossez concluent leur livre en se présentant comme des passeurs, « passeurs de savoirs » au cœur de cette tension « entre répression et solidarité, entre souffrance et espoir ». Tous deux ont tenté de saisir l’entre-deux de la fuite et de la destination, l’ébauche de l’exil et la naissance de l’exilé. Ils ont dénoncé l’hostilité grandissante qu’ils ont constatée envers les exilés, de la part de la classe politique et des populations. Ils se demandent « quel est le prix à payer de ce rétrécissement des valeurs ».

Ils convoquent Hannah Arendt qui a écrit sur les "sans-droit" qui subissent d’abord la perte de leur résidence puis n’appartiennent plus à une communauté : « ce qui est sans précédent, ce n’est pas la perte de résidence, mais l’impossibilité d’en retrouver une. Tout à coup, il n’y a plus eu un seul endroit sur terre où les émigrants puissent aller sans tomber sous le coup des restrictions les plus sévères ». Le questionnement des auteurs : qu’est-ce qu’une société qui soumet à de nouvelles épreuves des êtres humains qui ont déjà énormément souffert ? Des cyniques cherchent à leur rendre la vie invivable pour qu’ils s’en aillent, mais, c’est le message d’espoir de ce livre, les exilés sont résistants, et les gestes de solidarité ne manquent pas.

En fermant L’Exil, toujours recommencé, après avoir copieusement crayonné et annoté mon exemplaire, je me suis demandé comment j’allais pouvoir en rendre compte tellement il est riche d’informations et de réflexions. C’est une véritable somme sur le sujet, constituée de récits, de faits, de législation, de valeurs morales. Il mérite un large écho, non seulement pour ce dont il traite mais aussi pour la façon qu’ont les auteurs de transmettre (écriture, construction, enchaînement, démonstration). Cette chronique de la frontière justifierait pleinement que celles et ceux qui attribuent des prix littéraires se penchent sur elle.

Agrandissement : Illustration 10

. L’Exil, toujours recommencé, chronique de la frontière, par Didier Fassin, anthropologue et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et Anne-Claire Defossez, sociologue et chercheuse à l’Institute for Advanced Study de Princeton (États-Unis), éditions Seuil, 433 pages, 2024. Didier Fassin est l’auteur de très nombreux ouvrages (dont l’un sur la police, La force de l’ordre) et en a dirigé d’autres comme l’impressionnante somme sur La société qui vient (Seuil).

. Immigration : « La rhétorique de l’appel d’air est purement idéologique », interview des auteurs par Nejma Brahim sur Mediapart.

. Mort de Blessing Matthew : les gendarmes mis en cause, accès libre sur Mediapart (émission À l’air libre du 30 mai 2022).

. Parcours d’exilés, des fictions vraies et Les Engagés

. Briançon : refuge solidaire (mon post Facebook du 27 juillet 2022, après visite des lieux et rencontre avec un animateur du Refuge).

. Les collectifs d'aide aux migrants.

Extraits de L'Exil :

Désormais l’État sécuritaire

« Au cours des dernières décennies, à mesure que l’État-providence, protecteur des individus, dont François Ewald a analysé les origines, l’État instituteur du social, producteur de cohésion, qu'a étudié Pierre Rosanvallon, et l’État démocratique, garant des libertés fondamentales, que défendait Blandine Kriegel, se sont restreints, l’État sécuritaire a étendu son empire sur la société en jouant de peurs multiples relatives aux menaces supposées peser sur le coût de la protection sociale, sur l’identité nationale, sur la paix civile. L’immigration s’est alors trouvée à l’intersection de cette triple menace. Elle a été présentée comme un poids insupportable pour les finances publiques, alors même que la plupart des économistes montrent au contraire ses bénéfices pour l’économie des pays. Elle a été dénoncée comme danger pour l’unité culturelle d’une société européenne, judéo-chrétienne et blanche, en oubliant ses apports au fil des siècles. Elle a été assimilée au spectre du terrorisme, quand bien même les auteurs d’attentats sont presque toujours des nationaux et que l’ultra-droite présente un risque émergent bien réel. Elle est ainsi devenue la cible des discours et des politiques sécuritaires. » [page 269].

Les disparus

Il y a les morts mais aussi les disparus. Soudain on tombe sur ce texte haletant pour les évoquer :

« Deux jours et deux nuits dans la montagne. Se sont perdus. Des endroits dangereux. Ils ont marché longtemps sans dormir. N’avaient plus rien à manger. Plus rien à boire, ayant perdu leurs bouteilles d’eau. Ils étaient quatre. Tous du Darfour. Il n’y a pas de vie pour eux là-bas. Ils sont partis. Passés par le Tchad. Faits prisonniers en Libye. Pire encore que le Soudan. Ont frôlé la mort en traversant la Méditerranée quand le moteur du bateau s’est arrêté. Ont dormi en Italie dans des gares. Ont fini par arriver à Oulx [Italie, près de Montgenèvre]. De là ils ont marché. Avant le col, ont continué dans la montagne. Ils étaient quatre. Ils sont trois. Leur ami a disparu. Ils se sont connus en Libye. Ont continué le voyage ensemble depuis lors. C’était la nuit. Ils descendaient ensemble dans la forêt. Leur ami marchait en tête. Comme toujours. Ils ont vu la rivière en contrebas. Ont commencé à descendre pour se désaltérer. Des phares sur la route. Ils ont cru que c’était la police. Se sont cachés dans les arbustes. Leur ami a continué en courant. Quand ils se sont relevés, ils ne l’ont plus revu. L’ont cherché. L’ont appelé. » En vain, est-il mort ? S’est-il noyé ? La gendarmerie, méfiante, a été saisie. On ne sait ce qu’il est devenu, il reste disparu : Mohamed Mahayedin est compté parmi « les morts des frontières. » [page 341]

Agrandissement : Illustration 11

Billet n° 798

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup