Nous avons eu très vite le soutien d’historiens (Pierre Vidal-Naquet, Pierre Lévêque, Joseph Pinard, Henri Noguères, historien de la Résistance et président national de la Ligue des droits de l’homme), de l’écrivain Vercors (auteur du célèbre Silence de la mer, paru clandestinement aux éditions de Minuit sous l’occupation : dans une lettre qu’il nous adressa, il s’insurgeait qu’on puisse invoquer la loi « pour réduire au silence ceux qui combattent le racisme au profit de ceux qui le répandent ou l’ont répandu »), de journalistes (dont Le Canard enchaîné par la venue de Nicolas Brimo, actuel directeur, à un meeting à Vesoul, et Daniel Gentot, secrétaire général du Syndicat national des journalistes SNJ), d’Albert Levy, président du MRAP (Mouvement contre le racisme et l’antisémitisme), Georges Wellers du Centre de documentation juive contemporaine et d’associations d’anciens résistants et déportés nous invitant à poursuivre notre étude tant elle leur a paru intéressante et utile.

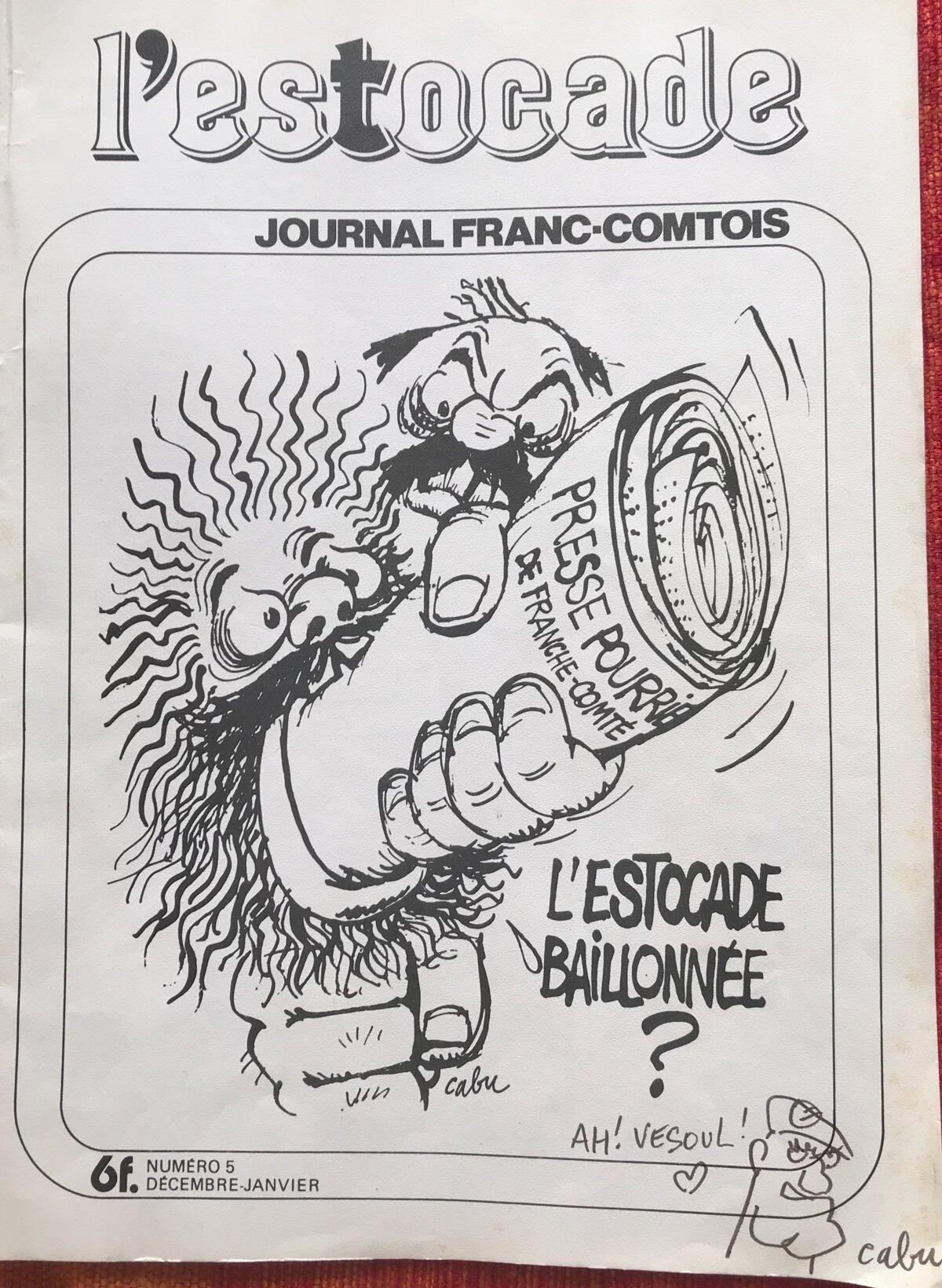

Agrandissement : Illustration 1

Nous passâmes une soirée avec Cabu (à propos de manœuvres militaires qu'il couvrait dans la région), qui nous offrit aussitôt ce dessin (voir précédent article).

Prirent également notre défense Jean Reuchet, ancien chef des FTPF en Haute-Saône, ancien compagnon du colonel Fabien et Marcel Paul, ancien résistant (groupes de combat anti-nazis), ancien déporté à Auschwitz puis Buchenwald, ancien ministre de la production industrielle à la Libération, président de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. Je me souviens encore de la rencontre qu’Alain Goguey, directeur de L’Estocade, et moi avons eue avec le fondateur d’EDF dans son bureau de la Fndirp à Paris, homme imposant et impressionnant qui nous apporta tout son soutien. Il nous adressa une lettre pour le procès qui d’amblée relevait une anomalie : « Je dois d’abord dire mon étonnement que des représentants d’un journal ayant assumé sa parution sous l’occupation du territoire national, c’est-à-dire un journal placé sous le contrôle et l’autorité de l’oppresseur et du tortionnaire du pays, puissent demander à un tribunal français de condamner une autre publication qui estime avoir le droit d’informer sur ce qui s’est passé de 1940 à 1945 dans notre pays, cela afin d’aider à ce que le malheur des années terribles alors vécues par le pays ne puissent se renouveler ». Il rappelait que « nombre de journaux de grand prestige » s’étaient sabordés à l’arrivée de l’armée nazie : « rien ne s’opposait à ce qu’un journal décide de ne plus paraître ». Il évoque l’extermination des Juifs, les massacres (Oradour), les exécutions de communistes, de socialistes, de républicains, de démocrates croyants ou non, des francs-maçons. Pour commenter : « La presse autorisée par l’occupant faisait évidemment silence sur ces crimes, et de ce fait, elle s’en montrait complice. Elle exhortait le peuple français à accepter la domination hitlérienne, c’est-à-dire la barbarie hitlérienne ». Il se réjouissait que notre journal ait abordé ce sujet, « devoir absolu d’informer la population française », et exprimait sa « solidarité entière aux journalistes courageux qui assurent la publication de L’Estocade ».

La seule personnalité contactée, qui n’a pas réagi bien que relancée, est Serge Klarsfeld.

En Franche-Comté, la plupart des syndicats, partis politiques et associations (y compris, déjà, écologistes, comme Les Amis de la Terre) se sont mobilisés pour faire connaître cette affaire. Un concert a été offert par Hubert-Félix Thiéfaine dont le premier album venait tout juste de sortir et qui fit salle comble. Et aussi un groupe suisse, Aristide Paddygros, puis Claude Nougaro, au Palais des sports de Besançon (fiasco, car en janvier, routes verglacées, jauge à 1200 personnes, seulement, et concurrence la même semaine avec un concert d'ACDC). Nougaro n'avait manifesté aucune sympathie pour notre affaire, il était juste là pour faire son job, rémunéré (ses musiciens bien plus sympas).

Avant le procès, une soirée-débat a lieu le 11 janvier 1980 à Vesoul. Claude Levy, le père de notre avocat, auteur d’un ouvrage sur le sujet, Les Nouveaux Temps et l’idéologie de la collaboration, chez Armand Colin (Fondation nationale des sciences politiques, 1974), avait rédigé, dans le tome 4 de L’Histoire générale de la presse française (PUF, 1975, en 5 tomes), un chapitre consacré à « la presse autorisée », dans les deux zones de 1940 à 1944. Pour cette soirée, il adresse une communication, que je résume ci-après en la reliant avec la lettre qu’il communique au président du tribunal pour l’audience du procès qui doit avoir lieu quelques jours plus tard.

Claude Levy considère qu’« une certaine presse porte une lourde responsabilité dans le processus qui permit en France la préparation du génocide voulu par l’occupant allemand ». Le travail de sape de la presse d’extrême droite a commencé bien avant l’invasion allemande, par des propos extrêmement violents, le gouvernement ayant attendu le 31 avril 1939 (dit décret-loi Marchandeau) pour réagir et interdire toute propagande de racisme antisémite susceptible « d’affaiblir le moral de la Nation ». Vichy abrogea le décret-loi et la presse antisémite se défoula. Le Progrès, Le Figaro, La Croix, repliés à Lyon, résistèrent aux injonctions de la censure qui les incitait à louer les mesures anti-juives. Claude Levy, s’appuyant sur les extraits relevés par L’Estocade, constate que les journaux provinciaux de zone nord « étaient très lus, beaucoup plus lus même qu’avant-guerre, car eux seuls assuraient à leurs lecteurs, outre les nouvelles locales, la réglementation du ravitaillement, le prix des denrées et les arrêtés préfectoraux ». Comme à Paris, ils recevaient leurs mots d’ordre des Propaganda Staffeln locales (de Dijon, pour la Franche-Comté), rattachées au commandement militaire allemand. Les journaux de province (de zone nord), n’ayant pas une équipe rédactionnelle suffisante pour répondre aux mots d’ordre lancés par les services allemands, faisaient appel à l’agence Inter-France de Paris, fondée en 1938 par un journaliste de l’Action Française et ayant l’aval des autorités allemandes. 300 des 350 journaux de zone nord étaient abonnés à Inter-France, soit 7 millions de lecteurs. Hors Paris, on a dénombré plus de 700 journaux en 1943 : manifestement, la collaboration n’était pas marginale, certains organes de presse étaient actionnaires d’Inter-France.

Claude Levy écrivait : « la responsabilité des journalistes qui se sont prêtés à cette campagne antisémite demeure entière, même à trente-cinq ans de distance ». Il concluait sa missive au tribunal par ces mots : « la grande faute des journalistes qui avaient accepté de reparaître sous l’occupation a été d’influencer les indécis et les naïfs et, par-là, de renforcer l’attentisme et une indifférence de l’opinion qui profitèrent l’une et l’autre aux occupants ». Pour une partie de la population, cependant, ces journaux, collaborateurs, étaient entachés de discrédit. La propagande médiatique n’a pas atteint le but que visaient les Nazis : convaincre massivement la population française que l’arrestation et la déportation des Juifs étaient justifiées.

François Marcot, historien, cheville ouvrière du musée de la Résistance de Besançon et du premier Musée français d’Auschwitz (décédé le 30 juillet dernier), avait rappelé qu’« il fallait des ordres, Vichy les a donnés, il fallait des exécutants, la police française les a fournis, mais il fallait aussi une opinion publique qui soit, sinon favorable, du moins passive, pas trop hostile, en terme de rapports de forces à ces opérations de déportations massives des Juifs. Ce fut le rôle de la presse collaboratrice française. Seuls les Allemands ne pouvaient pas débusquer les Juifs partout où ils habitaient, seuls les Nazis ne pouvaient pas faire passer leur idéologie auprès de la population française ». C’est pourquoi l’occupant a tout fait pour que les anciens journaux continuent à paraître pour que les Français se sentent en confiance. L’historien dissocie la presse autorisée et la presse collaboratrice : la première se contente du strict minimum, la seconde en rajoute. C’est le cas du Courrier de la Haute-Saône qui commente les communiqués allemands. L’un de ses commentaires met en cause le gouvernement de Vichy, pas assez ferme face aux Anglais et aux Juifs : la France non occupée sera envahie par les Britanniques, « la folie destructrice des Juifs ira jusqu’à l’assassinat de la France ». Les Allemands n’ont jamais imposé des textes désavouant Vichy, précise François Marcot : si Le Courrier les publiait c’était de sa propre initiative. Dans le Doubs, la presse ne collaborant pas assez, les Allemands lancent un journal, Le Pays de l’Est, pour suppléer à cette défaillance : ils n’ont pas eu besoin de le faire en Haute-Saône.

Nicolas Brimo, journaliste du Canard enchaîné, a fait le déplacement (il est l’auteur d’un livre sur le grand patron de presse des années 1970, Hersant, ancien collabo pendant la guerre). Il rappelle que les patrons ont été les premiers collaborateurs et que les Français ont été majoritairement collaborationnistes car « si la presse collabo s’est tant vendue c’est parce qu’elle a trouvé dans la population française un terreau antisémite favorable ». C’est à cause de cette presse qu’il n’y a eu qu’une infime minorité de résistants. De nombreux journalistes ont joué le jeu de la collaboration, allant jusqu’à dénoncer leurs camarades (il rappelle qu’il y a eu trois millions de lettres de dénonciation, aujourd’hui archivées).

Jean-Louis Sagot-Duvauroux, rédacteur en chef de Droit et Liberté, organe du Mrap, dénonce les thèmes véhiculés par une certaine presse qui, par le biais de glissements et de simplifications (islam-arabe, arabe-terroriste, arabe-pétrole-vie chère, arabe-immigrés-chômage, islam-tchador) permettent de créer dans la tête des lecteurs des réflexes conditionnés et de leur faire admettre comme des évidences un certain nombre de clichés racistes (se souvenir que ces propos sont tenus en janvier 1980). Il établit une similitude entre la presse collabo et la presse raciste actuelle (celle de 1980, donc). La seule diffamation qu’il constate c’est celle qui consiste à diffamer celles et ceux qui relèveraient d’une autre race.

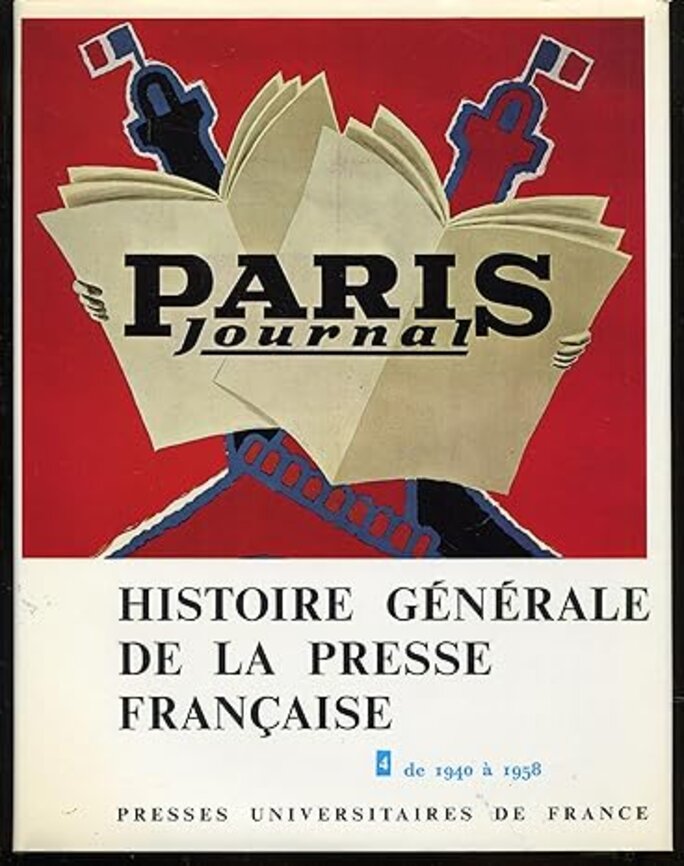

Agrandissement : Illustration 3

Au procès :

Le 17 janvier 1980, se tient l’audience au tribunal correctionnel de Vesoul.

La défense :

Albert Levy, secrétaire général du Mrap, tient à dire qu’il n’y a pas eu que les « bourreaux sanguinaires, l’action de l’appareil militaire, administratif et policier des Nazis et de Vichy, il y a eu un second élément qui est l’endoctrinement, qui consiste à armer moralement les bourreaux, à leur donner raison pour ce qu’ils font et à désarmer l’opinion publique, à lui faire admettre les persécutions ». L’intérêt de l’article de L’Estocade est de montrer le lien entre la violence et l’endoctrinement, il considère même que l’auteur de l’article a été relativement modéré parce qu’il n’a cité que deux extraits du Courrier de la Haute-Saône alors que bien d’autres textes démontrent que c’était « un organe de collaboration à 100 %, faisant preuve d’un zèle continu, allant même jusqu’à reprocher à Vichy l’insuffisance de son soutien aux Nazis », justifiant les persécutions exercées contre les Juifs appelant même au meurtre (« extirper le virus juif »). Il parle de responsabilité, en tout cas de complicité active, avec les crimes contre les Juifs de la part de ce journal collabo et considère que L’Estocade a fait « œuvre utile » en permettant de mieux cerner la corrélation entre violence et propagande antisémite, et en nous invitant à la vigilance : « ce n’est pas quand les tortionnaires sont en action, quand on gaze, qu’il faut être vigilant, c’est au début lorsqu’on commence à manifester ce processus ».

Alain Goguey, directeur de L’Estocade, explique la démarche du journal qui a consisté à évoquer le passé pour mieux agir sur le présent, au moment où renaît l’antisémitisme. Il revendique un traitement impartial de l’histoire : il s’agissait de citer, de décrire et non pas de régler des comptes avec quiconque. Le racisme et l’antisémitisme sont crimes contre l’humanité : « écrire des articles antisémites dans cette période c’était permettre, faciliter cette opération de génocide ».

Jean Reuchet, ancien résistant en Haute-Saône, témoigne du fait que l’ennemi allemand avait besoin d’un État français fort, ce qui lui a permis de ficher les opposants et procéder à 13 000 arrestations grâce à la complicité de l’administration et de la police : « la presse de la collaboration devait servir de trait d’union entre l’ennemi et le Français ». Cette presse publie la propagande allemande, justifiant l’inscription des Juifs en préfecture, arguant de la nécessité d’anéantir l’Angleterre, de s’engager dans la LVF (légion des volontaires français contre le bolchevisme), la milice ou la Collaboration, diffusant des appels à la délation des résistants. Il témoigne personnellement : « mon père et mon frère sont morts dénoncés par les services de la collaboration, aussi ce procès ne peut-il laisser indifférent le résistant que j’ai été ».

Cité comme témoin en tant qu’auteur de l’article, j’expliquais ce qui nous a incités à publier un tel article, suite au film Holocauste, diffusé à la télévision en France en 1978, l’année précédente, qui tendait à montrer des victimes, les Juifs, et des bourreaux, les Allemands. Notre curiosité nous a poussé à aller voir dans la presse régionale comment la question avait été traitée et donc quelle information les citoyens de cette région avaient reçue. J’expliquais que j’avais lu bien davantage que je n’avais cité mais la formule « extirper le virus juif » m’avait profondément choqué. Il s’agissait pour moi de dire que cette propagande avait facilité la déportation : « je ne disais pas que les responsables du journal avaient mis les juifs dans les wagons… mais personne n’a compris cela, j’ai dit voilà comment, je me réfère à une phrase que j’ai citée, c’est une manière à mon avis d’alimenter les chambres à gaz, c’est une manière d’alimenter cette idéologie d’extermination qui se propageait à ce moment-là ».

L’accusation :

Maitre Delamarche, bâtonnier du barreau de Besançon, avocat du plaignant, voulait en rester à la diffamation, récusant que ce soit une affaire politique. Il me reproche d’avoir commis un commentaire excessif, de n’avoir pas pris assez de recul. Il reconnait, comme l’a fait remarquer Jean Reuchet, que La République de l’Est a été plus neutre que Le Courrier de la Haute-Saône, mais constate simplement qu’à la Libération il n’y a pas eu de différence. M. E.G. « est passé à travers les gouttes, il a été poursuivi, jugé à Besançon et acquitté par le Cour de justice », alors que les acquittements étaient rares. Et il n’a pas été poursuivi pour ce qui avait été publié dans Le Courrier mais pour avoir été « responsable » de La Presse grayloise (un autre journal de Haute-Saône). Pour l’avocat, cet acquittement démontrerait qu’il n’y a pas lieu d’invoquer à l’encontre de son client « des problèmes de racisme et d’antisémitisme ». E.G. a même été cité comme témoin à charge dans un procès d’un collaborateur. Pire : l’avocat cite un article des Affiches en novembre 1945 où il est dit qu’un dénommé G. a été membre d’un comité des anciens combattants de 14-18 et aurait joué un rôle de résistant contre la propagande nazie. À noter qu’on ignore si ce G. est bien E.G. que nous visions.

La "plaidoirie" du procureur

Agrandissement : Illustration 4

Un des points forts de l’audience a été le réquisitoire du procureur. Il faut noter qu’en matière de diffamation souvent le parquet ne requiert pas, car l’intérêt de la société n’est pas en cause. Là, Marc Dreyfus se lève et va prononcer une véritable plaidoirie en notre faveur. Il constate d’abord que les Affiches sont totalement muettes sur ce procès que le responsable de la publication a intenté, « au point qu’on en arrive à se demander si ce procès n’est pas fait tout simplement pour nuire à ce journal L’Estocade, pour le couler, un peu de la même façon que des procès sont intentés pour faire disparaître Libération ou d’autres journaux ». Il s’étonne que le plaignant, journaliste, ait un tel mépris pour la liberté de la presse et n’ait pas utiliser la procédure habituelle du droit de réponse. Il constate que Le Courrier a continué à paraître « pour façonner l’opinion » « alors que les deux-tiers de la presse avait été interdite ou s’était sabordée ». Il relève que si certains textes qu’il publiait provenaient sans doute d’ailleurs, d’autres étaient manifestement de sa plume comme le 9 mai 1941 où est interviewé de façon enthousiaste un travailleur de Lure parti en Allemagne et qui revient en permission chez lui. Le procureur se dit scandalisé que le plaignant ait osé porter en justice ce qui rappelle « cette base besogne de division, de servilité, de haine ». Il apporte cette précision qui aura un effet-choc à l’audience : je ne rappelle pas, dit-il, cette base besogne seulement « parce que je suis un de ces virus à extirper » mais aussi parce que ces textes ont été publiés alors que les rafles avaient déjà eu lieu.

Nos avocats, Jean-Paul Levy (Paris) et Philippe Perrin (du barreau de Vesoul) rappellent les écrits démontrant les bonnes raisons de L’Estocade de réagir comme il l’a fait et conteste que J.R-G ait été membre actif des comités de la Libération. Ils citent Vercors qui dans sa lettre au tribunal s’insurge contre ceux qui veulent faire taire le rappel de ce passé odieux, alors que « le fléau renaît de ses cendres mal éteintes ».

Comme déjà indiqué, le tribunal de Vesoul ne se prononça pas sur le fond considérant la plainte trop tardive, suivi en cela par la Cour d’appel et la Cour de cassation.

Les Affiches ne publièrent jamais rien sinon le rappel d’un vieil article daté du 14 février 1947, rendant compte du procès d’un collaborateur, dénonciateur, qui avait mis en cause un dénommé G. Là encore on ignore qui est ce G, mis hors de cause, et, bizarrement, ce n° du 14 février manque aux archives départementales de Vesoul.

NB : Dans mes propres écrits, le mot Juif, substantif et non adjectif, s’écrit avec une majuscule. Dans les textes reproduits, comme dans l’original, ce mot est le plus souvent avec une initiale minuscule.

. sur le procureur Marc Dreyfus, voir l’hommage que je lui ai rendu sur mon blog : Marc Dreyfus, sans cérémonie.

François Marcot, historien

Agrandissement : Illustration 5

L'Est Républicain Besançon, daté du 7 août 2024, a annoncé que François Marcot est décédé le 30 juillet à 76 ans. Il était une des pierres angulaires du musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon (à la Citadelle) et avait été l’auteur du Musée français à Auschwitz, dans la version que j’ai vue en le visitant en 1983 (il a été modifié depuis). Lorsque j’étais en Franche-Comté et écrivais dans L’Estocade, je l’ai contacté plusieurs fois à propos de la Seconde Guerre mondiale dont il était un spécialiste (sur les lettres de délation, sur l’antisémitisme et justement sur la presse collabo). J’ai le souvenir d’un homme affable, estimable, serviable, qui avait soutenu L’Estocade lorsque cette publication a été poursuivie en diffamation par un des anciens directeurs du journal collabo Le Courrier de la Haute-Saône [extrait d’un post que j’ai publié sur Facebook le 27 août dernier].

Radioscopie d’un journal collabo

Pour les besoins de mon article, je n’avais lu que quelques exemplaires du Courrier de la Haute-Saône et cité seulement quelques phrases. Après la plainte portée contre L’Estocade, je me suis employé à lire aux Archives l’intégralité des numéros parus pendant la guerre dans cet hebdomadaire (soit 158 numéros), ce qui nous a conduit à publier un document de 40 pages polycopiées qui démontraient que ce journal jamais poursuivi fut pro-nazi sans aucune ambiguïté (et encore, le manque de papier a limité la portée de sa propagande). J’indiquais en introduction qu’il a publié tous les communiqués allemands et italiens et les victoires du IIIème Reich jusqu’à la Libération, ainsi que les discours de Pétain, de Laval, d’Hitler ou de Goebbels. S’il comprend bien sûr des annonces insignifiantes, la première page est essentiellement politique : ordonnances allemandes contre les Juifs, menaces envers les résistants, convocations des Juifs en sous-préfecture pour s’enregistrer, avis annonçant des exécutions de "terroristes" ou d’otages, appels à la délation, articles de propagande. Certains commentaires sont manifestement à l’initiative du journal. C’est ainsi que je citais dans ce polycopié de nombreux extraits significatifs (un pour deux parutions, du 2 août 1940 au 1er septembre 1944). Même si un journal paraissant sous l’occupation nazie avait paru sans publier sa propre propagande pro-allemande, il aurait été un journal collabo non seulement en publiant les communiqués allemands mais aussi avec ses publications plus ou moins anodines qui facilitaient, de fait, la tâche des Nazis.

Agrandissement : Illustration 6

Outre les extraits déjà cités dans le premier article, je reproduis ici quelques-uns des écrits collectés : un éditorial du 18 octobre 1940 accuse les « écrivassiers judéo-britanniques » d’avoir cloué au pilori l’Allemagne, « l’Angleterre devra chèrement expier ses crimes ». Le 13 décembre, un article appelle à travailler en Allemagne : « l’Allemagne offre du travail bien rémunéré », propagande qui sera répétée les mois suivants. Le 7 février 1941, le journal commente un discours de « M. Hitler » qui explique le rôle néfaste de « la juiverie expulsée du Reich ». Quelques jours plus tard, communiqué allemand menaçant de peine de mort ceux qui font passer la ligne de démarcation à des prisonniers évadés. Un article court sur deux semaines (18 et 25 avril 1941) pour dénoncer la propagande de la « juiverie » reprochant au national-socialisme d’avoir créé la question juive alors que tous les peuples lui ont toujours résisté. Suit une litanie des « machinations juives » : « escroquerie », « pillage », les Juifs allemands voulaient dominer les sciences et la vie culturelle. La propagande antisémite s’étale sur plusieurs paragraphes, elle semble reprendre une conférence de Xavier Vallat (commissaire aux questions juives du gouvernement de Vichy) mais sans guillemets, laissant entendre que le journal reprend à son compte ces propos. 25 avril : « La folie destructrice des juifs ira jusqu’à l’assassinat de la France ». Je note que les articles antisémites du Courrier sont plus virulents que les extraits des discours d’Hitler ! Jamais ce journal n’évoque les rafles. Il insiste sur l’humanité de l’occupant. Les éditorialistes s’épanchent sur la révolution communiste qui a menacé la France en 1936 (occupations d’usines « à main armée ») et se complaisent à décrire la « barbarie » bolchévique (noyautée par les Juifs évidemment) qu’ils ne découvrent qu’après la rupture du pacte germano-soviétique en juin 1941. Ils s’insurgent contre les « crimes sans nom » qui consistent pour des Français indignes d’abattre « des soldats allemands dans l’exercice de leur fonction ». Les otages exécutés étaient de toutes façons des coupables, Juifs ou communistes. Les jeunes Français sont invités à s’engager dans l’armée allemande « ou plutôt l’armée européenne ». Dans leur haine anti-juive, ils accusent les Juifs de tous les maux y compris d’être les maîtres de Vichy. Juin 1940 n’est pour eux pas une défaite mais une victoire contre « la conjuration judéo-maçonnique ». Alors que Vichy prend des mesures qui vont au-delà des attentes allemandes, les extraits de plusieurs discours de Pétain, paradoxalement, ne citent pas les Juifs.

Agrandissement : Illustration 7

Le 1er septembre 1941, l’occupant allemand a demandé à la presse collabo de ne plus mettre le mot juif dans les titres mais israélite. Et bien Le Courrier "résiste" en titrant le 2 janvier 1942 sur les Juifs en Afrique du Nord. Des extraits du faux nazi, Les Protocoles des Sages de Sion, sont publiés. Annonce que des immeubles israélites sont en vente à Héricourt et Luxeuil ou, le 5 juin 1942, que le port de l’étoile jaune est obligatoire à partir du 7 juin. Des articles de propagande sont signés Émile Gautherin ou Robert Villennes, sans que l’on sache s’il s’agit ou non de pseudonymes. Le 30 octobre : « nous sommes heureux de présenter à nos lecteurs » un article d’un confrère de retour d’un reportage en Allemagne louant les conditions de vie des travailleurs français (STO). Le 11 novembre, les Allemands occupent la zone Sud après le débarquement allié en Afrique du Nord, les lecteurs n’en sauront rien avant fin février de l’année suivante où un éditorial se réjouit de la libre circulation à travers la ligne de démarcation ! Avec une ironie sur les privilèges dont bénéficiait la zone Sud depuis les conventions d’armistice. Un article, début 1943, et non pas un communiqué allemand, annonce que des Juifs ont été arrêtés en possession de fausses cartes d’identité ou ne portant pas l’étoile jaune (« ils doivent s’attendre à subir des peines les plus sévères »). Les jeunes cherchent à échapper au STO en rejoignant le maquis mais le journal estime qu’il s’agit de « bobards ».

Le 30 juillet 1943, un entretien avec Georges Claude [scientifique et industriel] est publié : il loue la générosité de l’occupant, dénonce l’attentisme de Vichy, qui ne collabore pas suffisamment avec l’Allemagne. Le journal commente les propos de ce membre de l’Académie des sciences, collaborateur, en ces termes : il nous évite « la ruine totale et le déshonneur », avec « cette conclusion formelle : l’alliance avec l’Europe nouvelle demeure notre unique chance de retrouver l’honneur, d’éviter l’asservissement juif et anglo-américain ou l’écrasement, par le courroux allemand ou par le communisme ». La brochure de Georges Claude est disponible aux bureaux du journal, ce qui est une preuve supplémentaire de son engagement actif dans la collaboration. En septembre, un communiqué allemand prévient : les gendarmes français peuvent faire usage de leurs armes contre les « terroristes ». Le 8 octobre, un texte non signé, daté de Paris, précise que la police allemande collabore avec la police et la gendarmerie françaises pour, chaque jour, « dépister les organisations terroristes ». Un article annonce la condamnation à morts de 46 « terroristes » dont « le plus actif de la bande était un juif polonais émigré en France avant la guerre ». Le Courrier les traite de voleurs et de criminels (qui osent s’en prendre à leurs « compatriotes »). Il s’agit d’effrayer la population et les résistants eux-mêmes : rien qu’au mois d’octobre 1943, les FTP réalisent en Haute-Saône 15 opérations, quatre sabotages de voies ferrées, trois locomotives mises hors service, quatre sabotages réussis d’écluses, de barrages, deux actions de récupérations d’armes (Histoire de la Résistance, Henri Noguères, tome 4, pages 25 et 91). Fin décembre, Raphaël Mazella, membre de la LVF, donne une conférence à Vesoul (chef-lieu de la Haute-Saône) au cours de laquelle il dit que le bolchevisme sera évité « si les juifs et les francs-maçons sont mis définitivement hors d’état de nuire ». Difficile de prétendre que ce compte-rendu émanerait d’une agence parisienne ou des autorités allemandes.

Début janvier 1944, le préfet de Haute-Saône offre une prime de 50 000 francs à qui permettra de découvrir les auteurs d’un attentat commis sur la voie ferrée (« discrétion absolue assurée »). Les attentats commis par la Milice à l'encontre de résistants à la même époque ne font l’objet d’aucune information dans Le Courrier. En février, annonces de plusieurs condamnations à mort et exécutions de « terroristes » de Haute-Saône, des « hors-la-loi », une « racaille » qui « se couvre du manteau du patriotisme ». Les nombreux atterrissages d’avions britanniques et parachutages d’armes à destination des maquis au cours du printemps 1944 en Franche-Comté provoquent des communiqués menaçant les Français qui viennent en aide aux équipages d’avions ennemis. À Dijon, le docteur Maurice Quignard, qui a soigné des résistants mais mal soigné un major allemand victime d’un attentat, est exécuté. Le rythme d’exécution de terroristes en Haute-Saône s’accélère en mars et avril 1944. Le 2 juin, le journal commente un livre sur la Commune de Paris qui aurait été une « conspiration juive ».

Les Alliés ont débarqué le 6 juin, mais trois jours plus tard, Le Courrier continue sa propagande contre « le bolchevisme et la juiverie » en citant plusieurs ouvrages qui sont en vente à Vesoul au siège d’un organisme de la collaboration (le CIR). Le 16 juin, il poursuit son petit bonhomme de chemin antisémite considérant que si Léon Blum avait proclamé Je vous hais à la tribune de la Chambre, un livre de 150 pages coûtant 10 francs montre que tous les Juifs « nourrissaient, à notre endroit, le même délicat sentiment » (également en vente au CIR, avec adresse à Vesoul). Le 22 juillet, un éditorial admiratif à l’égard des V1 qui assureront la victoire de l’Allemagne. 18 août : avis allemand contre les francs-tireurs. 1er septembre : dernier numéro du Courrier de la Haute-Saône. Les Affiches de la Haute-Saône paraissent le 20 octobre (n°1) avec le même gérant (E.G.), la même imprimerie (G.-R.), la rédaction et l’administration sont domiciliées à la même adresse que Le Courrier. L’éditorial de ce n°1 annonce la Libération, appelle à suivre le Général De Gaulle, « l’Ordre et le Labeur », et fait silence sur la disparition du Courrier et sur les raisons de sa parution sous l’Occupation.

. Le procureur de la République s’était demandé si le procès intenté par les Affiches de la Haute-Saône contre L’Estocade n’était pas destiné à faire taire ce média libre, contestataire, qui en dérangeait plus d’un. C’était bien vu, car si nous n’avons pas eu à payer des dommages-intérêts, il n’empêche que les frais engagés (rien que 6000 francs en honoraires d’avocats) ont contraint la petite équipe que nous étions à décider l’arrêt de notre publication avec son n°11, en mars-avril 1981 (paradoxalement, à la veille de l’arrivée de la gauche au pouvoir). Mais s’il y a eu intention de nous couler, ce fut raté, car L’Estocade, toujours bimestriel, redémarra sous d’autres bases et avec un large soutien, en mai-juin 1982, atteignant 1300 abonnés et 300 exemplaires vendus en kiosques, pour durer sur 67 numéros, jusqu’en juillet-août 1991.

. Précédent article : L'impunité d'une presse collabo (1).

. J'ai précisé dans le premier article que je n’indique que les initiales des mis en cause [E.G. et J.G.R.] car ils sont décédés : leur journal existe toujours, dirigé par leur héritier, mais il n’est pas responsable des choix de ses ascendants entre 1940 et 1944.

Billet n° 820

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).

Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup