Il y a 50 ans, une lutte ouvrière exemplaire démarre à l’usine Lip de Besançon menacée de licenciements. Le personnel occupe l’usine, récupère les montres, les vend et se paye. Cette action spectaculaire, qui a un écho dans le monde entier, conduit à une reprise d’activité qui sera brisée par la volonté du patronat et de la droite au pouvoir.

1973 : le combat historique des Lip (textes déjà parus), dans l'Edition Mediapart 1973, année charnière : (1) Une lutte spectaculaire (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique [18 avril] ; (2) La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage Dominique Bondu [20 avril] ; (3) Lip et les femmes [22 avril].

. Les articles de presse reproduits, affiches et couvertures de journaux : archives YF.

***

Je suis arrivé en Franche-Comté en 1970 : j’ai 21 ans, et je suis recruté comme assistant social dans une association de protection de l’enfance de Haute-Saône agissant sur mandat administratif ou judiciaire (quand cette association de Vesoul m’a sollicité, originaire de Saint-Etienne, je me demandais bien où était Vesoul, je croyais que c’était à la frontière belge). Très vite, j’adhère à la CFDT, élu délégué du personnel, puis au comité d’entreprise (CE) de cette association qui compte 250 salariés. Je milite au syndicat santé-sociaux : sections syndicales montées dans les hôpitaux, les associations, dossiers traités aux Prud’hommes.

La CFDT est alors révolutionnaire : elle a fait le choix à son congrès tout récent (1970) du triptyque : autogestion, socialisation des moyens de production, planification démocratique. C’est une vraie orientation politique, au point que certains, comme moi, ne militeront pas par ailleurs dans un parti politique, au risque d’être traités d’anarcho-syndicalistes. Au sein du syndicat ou du comité d’entreprise, nous n’hésitons pas à nous prononcer contre la peine de mort, contre la condamnation à mort des anti-franquistes de Burgos, et à venir en aide à des réfugiés chiliens.

Je suis abonné à Autogestion et socialisme où écrivent Daniel Guérin, Henri Lefebvre, Serge Mallet, Pierre Naville, pour n’en citer que quelques-uns. Le n° de septembre-décembre 1972 est consacré au bisontin Charles Fourier, socialiste utopiste.

Agrandissement : Illustration 1

Besançon, un passé de luttes

Besançon est encore chargé du souvenir de la lutte menée à partir de 1967 à la Rhodiaceta (la Rhodia) suite à une réduction de production voulue par le Marché commun et entraînant des licenciements. La grève menée par les 3000 ouvriers et ouvrières fera l’objet d’un film remarqué de Chris Marker (À bientôt, j’espère). La grève avec occupation au préventorium des Salins de Bregille (Besançon) en 1972, est un des premiers terrains de lutte où je me rends et que je soutiens. La ville est très marquée par sa tradition horlogère (plusieurs entreprises y sont installées), et dans le Haut-Doubs des villageois sont employés à assembler des montres à domicile (je suis amené à en rencontrer chez eux, disposant d’un matériel rudimentaire).

Parallèlement à mes délégations au sein de l’entreprise, j’assume des responsabilités au niveau départemental et régional dans le secteur santé et social : ce qui signifie, outre mon engagement militant sur un centre social dans le quartier populaire où j’habite, une mobilisation syndicale intense avec réunions tous les soirs et souvent le samedi (nous nous relayons pour les enfants, Anne-Marie, mon épouse, étant une militante active à la CFDT et au PSU). Compte-tenu de la représentativité de la CFDT dans le secteur, je serai désigné par le Préfet de Région durant plusieurs années pour siéger en tant que seul représentant des salariés éducatifs et sociaux dans une commission régionale traitant du développement du secteur social et médico-social. Je participe à l’Interprofessionnelle CFDT.

Chaque année, début septembre, l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT de Franche-Comté organise une semaine de formation, appelée École Normale Ouvrière (ENO). C’est ainsi qu’en septembre 1972, je suis avec tous les camarades élus et délégués de la région, à Villers-le-Lac (Doubs) où a lieu cette ENO. Est présent un dénommé Charles Piaget : je me souviens des discussions que nous avons avec lui et de son charisme, son accent franc-comtois prononcé, quand, cherchant ses mots, il disait "comment" comme d’autres disent sans cesse "n’est-ce pas". Il nous parlait de cette élite ouvrière qu’étaient les Lip.

Cette année-là, un intervenant venu de Paris se nommait Jacques Julliard, qui frimait en tant qu’intello du syndicat enseignant (le SGEN-CFDT), se vantant d’avoir rédiger en une nuit pour Le Nouvel Observateur un compte-rendu du rapport d’Edgar Faure sur l’éducation (paru en ce mois de septembre 1972). J’admirai l’auteur d’un livre sur l’anarcho-syndicaliste Fernand Pelloutier, pas le responsable syndical qui participait au recentrage de la CFDT (jusqu’à devenir le réactionnaire que l’on connaît aujourd’hui, éditorialiste à Marianne).

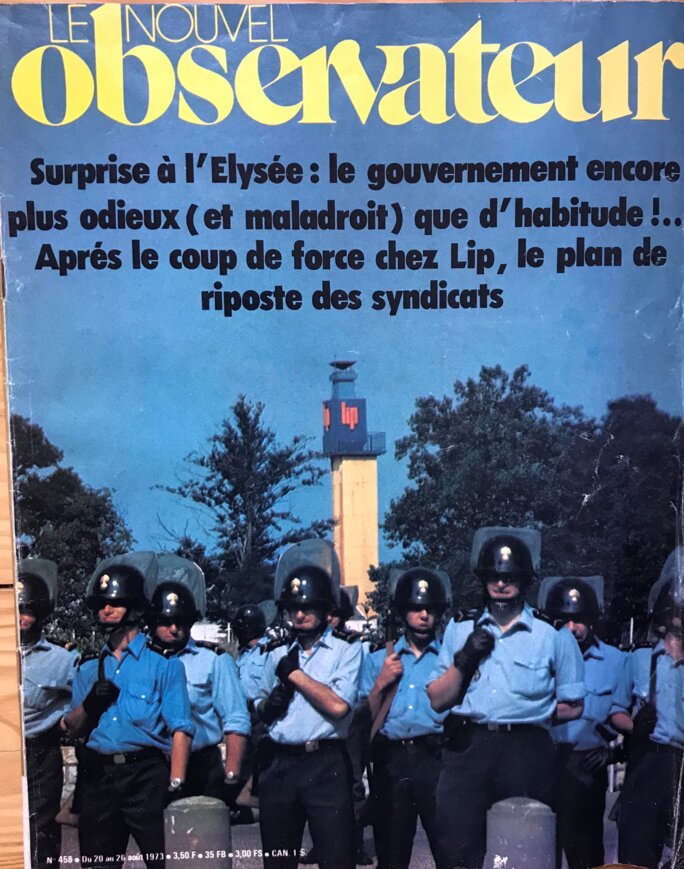

Agrandissement : Illustration 2

C’est également avant les événements de Lip, que je rencontre chez eux, avec un ami qui les connait bien, Jean Raguénès et Henri Burin des Rosiers, dominicains qui vivent dans un petit appartement dans la cité de Planoise : Raguénès travaillait alors depuis peu à Lip, Burin était employé chez un ferrailleur. Ils effectuaient de nuit un travail bénévole auprès des jeunes qui fréquentaient un club de prévention (prévention de rue). Le directeur de ce club était Roger Gauthier, éducateur de formation, un figure du Besançon de l’époque. Raguénès jouera un rôle important dans la lutte des Lip, Burin est parti, lui, au Brésil où il devra faire face aux latifundistes qui le menacent de mort pour sa défense des petits paysans.

Quelques mois plus tard, quand la menace pèse sur l’usine, je fais mes tournées d’assistant social dans le département très rural de la Haute-Saône, m’arrêtant à midi pour manger mon sandwich et écouter sur un transistor les nouvelles concernant Lip, dans ma 2 CV de service (qui n’est pas équipée d’un poste de radio).

C’est ainsi que j’entendrai Henri Giraud, l’envoyé du gouvernement susceptible de diriger le nouveau Lip, annoncer devant l’AG 160 licenciements provoquant évidemment un tollé que les ondes d’Europe 1 me faisaient vivre en direct. Dans les temps qui vont suivre, je vais régulièrement enregistrer sur des petites cassettes les journaux de la radio.

Je suis présent à la manifestation du 14 juin 1973 à Besançon : dans le quartier Granvelle, pris avec d’autres, sous le feu des grenades lacrymogènes des gendarmes mobiles, je me réfugie dans une porte cochère généreusement ouverte pour nous abriter. L’Est républicain écrira dans son édition du 17 juin qu’une « provocation gauchiste » aurait déclenché « une mini-émeute ». Je me souviens des fêtes familiales, samedi ou dimanche, organisées par temps ensoleillé sur les pelouses de l’usine occupée, que l’on peut dans certaines conditions visiter.

Agrandissement : Illustration 3

"C'est possible, on fabrique, on vend"...

J’ai effectué, le 3 août 1973, une visite de l’usine occupée (j’ai le compte-rendu fait à l’époque, dactylographié sur une vieille Underwood). Sur les grilles de l’usine : « c’est possible, on fabrique, on vend », signé : « les travailleurs » (le calicot était ainsi libellé, « on se paie » sera ajouté plus tard ; la toute première paye avait été distribuée, la veille, après l’AG du 2 août, à l’improviste car elle était initialement prévue pour le 3 août mais la date fut avancée pour déjouer toute intervention de la police). Des ouvrières nous accueillent et nous orientent vers la salle des ventes.

Dans la cour, les blouses blanches Lip lisent, d’autres tricotent, beaucoup discutent. Dans un couloir, sont affichés les articles de presse portant sur la lutte : de L’Aurore à Rouge, en passant par La Croix, Le Monde, Combat, des extraits comparatifs et significatifs de RTL et Europe 1. Dans un autre couloir : nombreux messages de soutien, de groupes PSU, d’un mouvement révolutionnaire italien, du PC marxiste-léniniste italien, d’un mouvement révolutionnaire américain (avec un télégramme censuré), du PCF, de syndicats CGT et surtout CFDT, du comité d’entreprise du Monde, du Conseil Général de Seine Saint-Denis, de délibérations de divers conseils municipaux, de Hugues Aufray, du sénateur haut-saônois Michel Miroudot, du groupe Républicain Indépendant, donc giscardien (sur sa lettre, une signature de Brigitte Bardot !).

Dans la salle des ventes, dans une vitrine, est exposée la célèbre montre à quartz réalisée par les travailleurs en lutte avec l’aide d’un ingénieur qui les soutient. Les règlements se font exclusivement en espèces. Une caissière décontractée encaisse devant moi 10 000 francs, tandis qu’elle a sur ses genoux une fillette de 5 ou 6 ans.

Un self-service permet de déjeuner pour 5F20 (entrée, viande-légumes, dessert, ¼ de vin, c’est exactement le montant du SMIC horaire brut) et apéritif-pastis gratis. Ambiance sensationnelle pendant le repas : un ouvrier (Lacroix) anime avec des sketchs et imitations tout en restant dans le vif du sujet (la lutte). Jean Raguenès est déçu : à notre table, il nous explique qu’après le versement de la paye, la veille, la somme recueillie pour la solidarité était bien insuffisante (20 000 F. soit 20 F par travailleur, beaucoup n’ont rien donné) et il est en désaccord sur le fait que la hiérarchie des salaires ait été maintenue au lieu d’une paye uniforme (une ouvrière, Denise, me dira bien plus tard que les salariés les moins payés n’avaient pas approuvé ce vote qui avait maintenu les inégalités salariales pendant l’occupation de l’usine).

Dans une aile de l’entreprise, je découvre la célèbre fresque rococo, avec anges et signes zodiacaux, que Fred Lip avait commandée retraçant l’histoire de la mesure du temps. Nous visitons une chaîne de montage (à l’arrêt au moment de la visite) et assistons à une réunion du Comité d’action (80 personnes discutant sur les modalités de popularisation du mouvement) puis à l’AG dans une salle du restaurant comble.

Europe 1 la veille a créé la panique car la radio a annoncé l’intervention de la police, qui n’a pas eu lieu, mais à travers les baies vitrées on aperçoit une 4L des Renseignements Généraux surveillant l’usine. Consigne est donnée contre toute provocation : ni parler ni agresser les RG. Mise en garde également à l’encontre des escrocs qui se présentent chez des personnes âgées au nom de Lip. Le Comité de Sécurité sillonne chaque soir les abords de l’usine avec de gros chiens. On craint une intervention policière la nuit (ce sera le cas 11 jours plus tard). Un cercueil va être confectionné pour y enfermer les lettres de licenciements. Incertitude : faut-il répondre ou non à ces lettres ? Des juristes vont être consultés.

Agrandissement : Illustration 4

Le comité d’entreprise de mon association employeur, dont je suis secrétaire général, achète des montres en grand nombre qui seront vendues aux salariés. Il y a alors un vrai engouement, car les montres sont de qualité et, en plus, c’est un acte de solidarité.

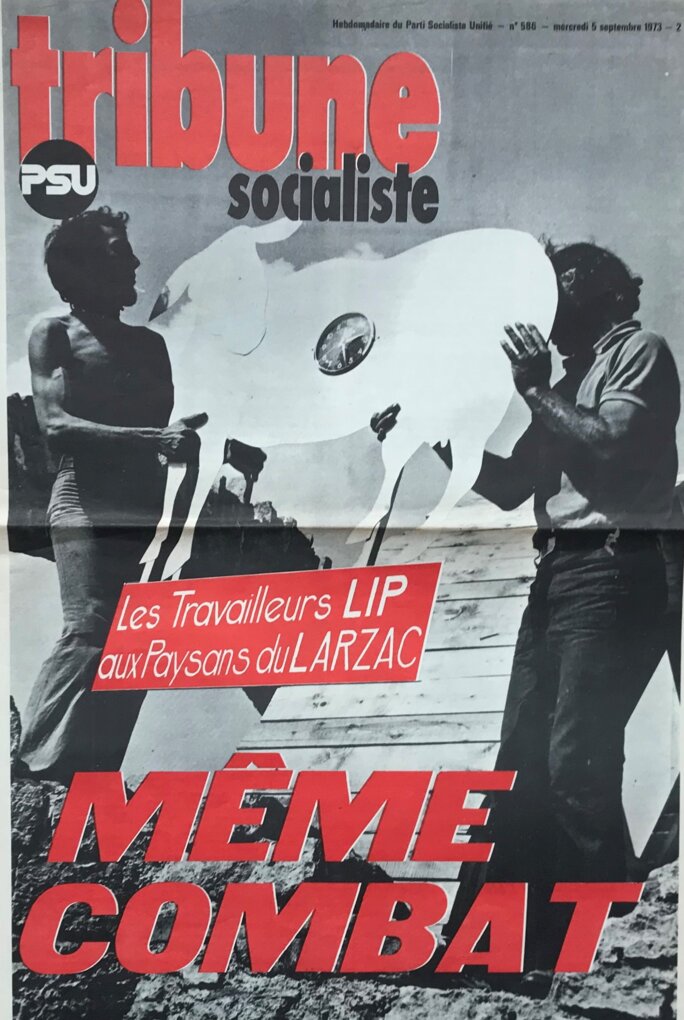

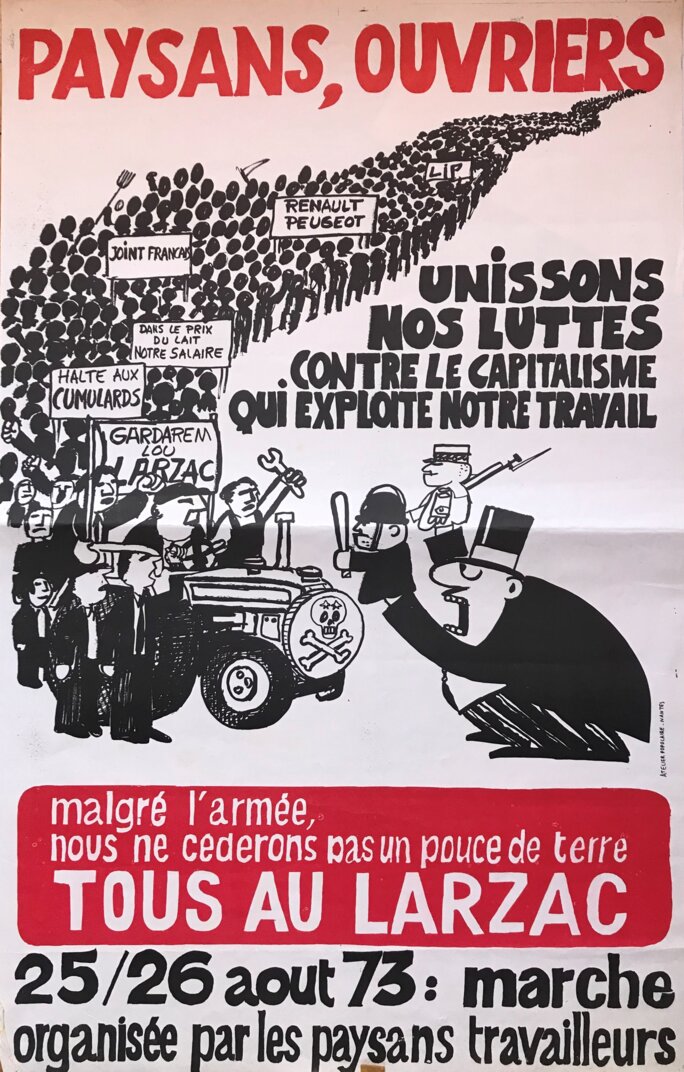

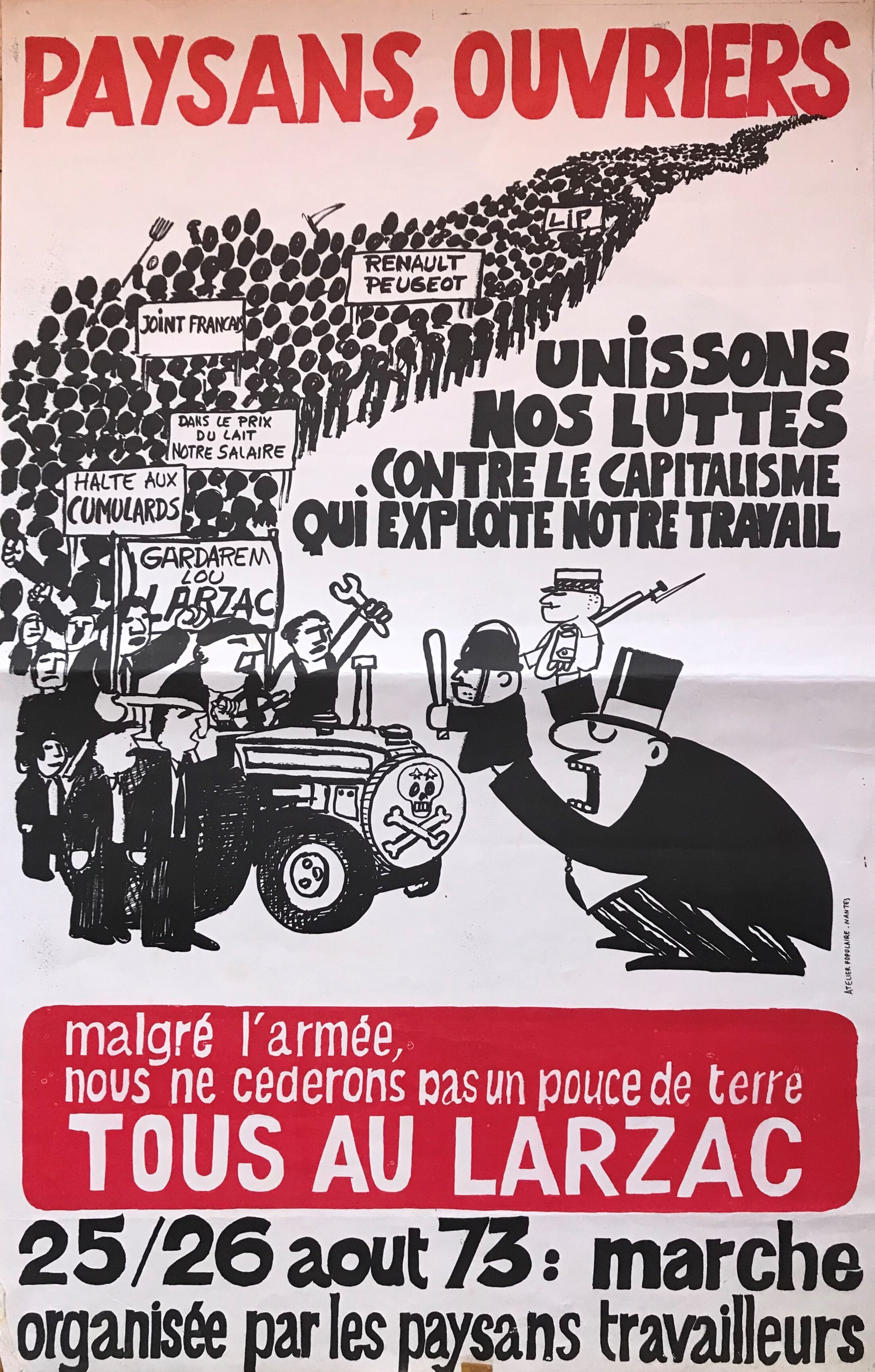

De façon générale, nous sommes dans une période de luttes, de résistance au pouvoir néolibéral (déjà) et autoritaire (déjà). C'est le temps de la contestation au Larzac, contre l'extension du camp militaire : pendant des années, je retiens 3 % de mon impôt sur le revenu pour le reverser aux paysans du Larzac, ce qui entraîne évidemment saisie sur mon compte bancaire, et j'achète également une parcelle du causse, symbolique (j'en suis peut-être toujours propriétaire).

Je fais la route parfois le soir (45 km) pour venir soutenir les occupants. Je me souviens d’un soir : je gare ma 4L personnelle sur le parking qui est devant l’usine. Là, je vois une R6 des RG : ils sont quatre, observant l’usine aux jumelles. Et que vois-je dans la cour de l’usine : une R16, le coffre ouvert et des hommes chargeant des cartons apparemment lourds. Puis la Renault s’en va avec quelques personnes à bord. Je les trouve quelque peu gonflés de procéder ainsi au vu et au su de tout le monde. Quelques instants plus tard, on voit arriver à pied un LIP, à la mine réjouie : il a été arrêté avec ses camarades sur la rocade par les gendarmes mobiles (prévenus) qui n’apprécient pas la plaisanterie, persuadés qu’ils étaient de tomber sur un stock de montres, or les cartons étaient vides. Sauf que le chauffeur avait oublié de prendre ses papiers : les autres sont gardés en otage, lui rentre pedibus cum jambis avant de repartir pour obtenir la libération de ses potes.

Un journaliste de l’AFP est présent, il informe aussitôt son agence. C’est ainsi qu’au moment où la R16 des ouvriers revient une autre R16 arrive, tous pneus crissant, aux couleurs orange d’Europe 1, avec un gros E1 sur le capot. Alexandre Fronty, grand reporter, qui dînait dans un restaurant bisontin, s’est précipité sur les lieux. Il interviewe aussitôt les protagonistes sur son Nagra, le cœur est à la rigolade. Il transmet son enregistrement en démontant le combiné du téléphone. Pour ma part, je reprends la route : à 2h du matin, j’écoute les infos, Europe 1 annonce en Une un événement grave qui vient de se produire à Lip, l’arrestation (de courte durée) de quatre occupants. La France entière est depuis plusieurs semaines rivée sur ce qui se passe à Besançon.

Lip-Larzac

Agrandissement : Illustration 5

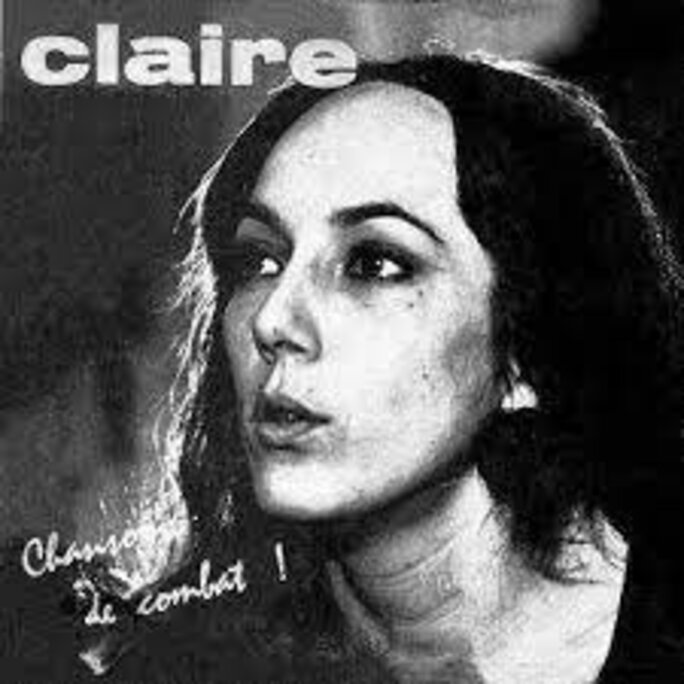

Puis c’est l’été : nous sommes (avec notre fils de 16 mois) au Larzac. Là, il y a une multitude de stands (politiques et alternatifs). Le chanteur Claude Marti se produit ainsi que la chanteuse Claire (épouse d’un ami de Besançon, Jean Martin) : elle chante les Lip dans le vaste causse qui réunit peut-être 100 000 personnes.

Un de ses couplets parle des policiers qui « la nuit dernière ont saisi des cartons remplis de croûtons » (pour la rime) après avoir dit que les voitures banalisées cherchent partout les montres fantômes jusqu’à téléphoner à l’archevêque, « parait-il qu’il y en a dans le tabernacle ». Quelques jours plus tard, j’apprendrai par des copains de la préfecture de Haute-Saône que les RG ont relevé systématiquement les numéros des milliers de voitures qui stationnent dans les prés (les préfectures ont dû fournir les noms des propriétaires, c’était avant le numérique).

Au musée de La Couvertoirade, il n’y a pas un chat, mais nous y croisons François Mitterrand, accompagné d’un collaborateur ou garde du corps, venu admirer incognito les vitrines sur les Templiers (ce n’est que l’année suivante qu’il sera giflé par un manifestant sur le causse).

Agrandissement : Illustration 7

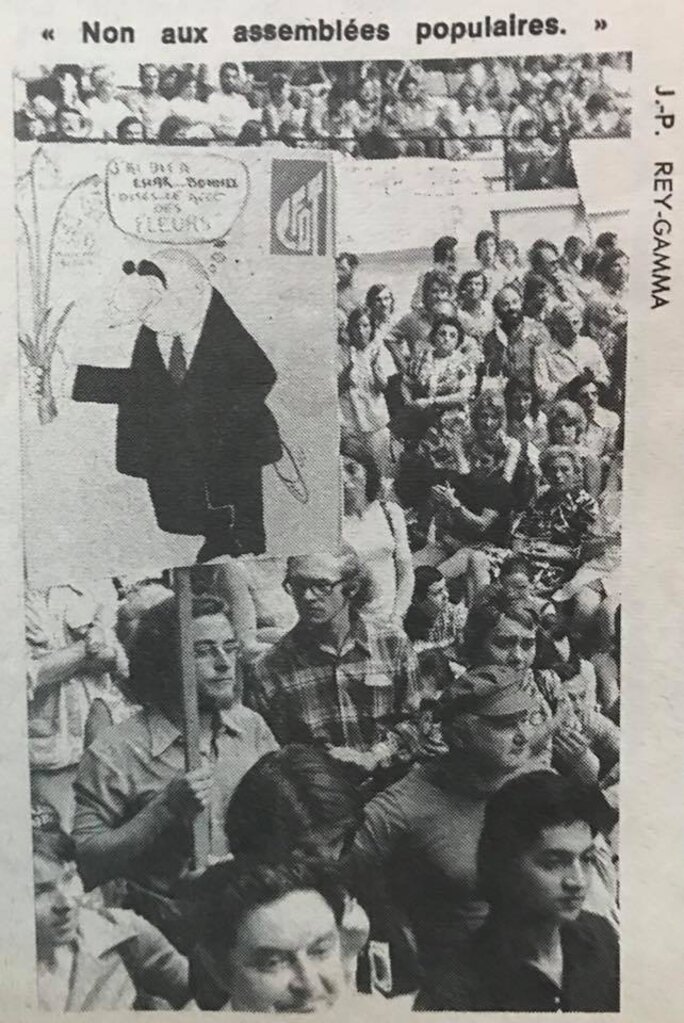

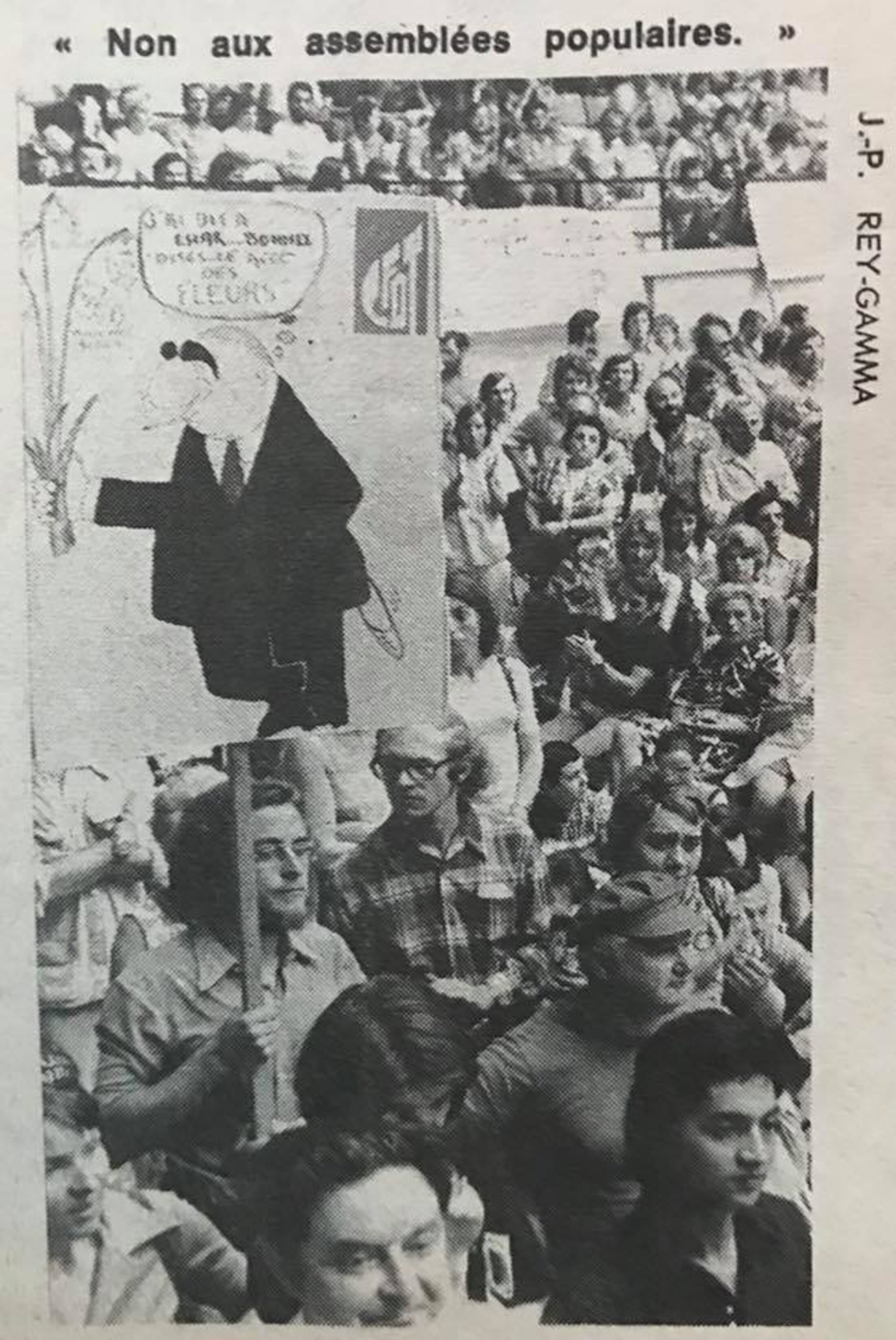

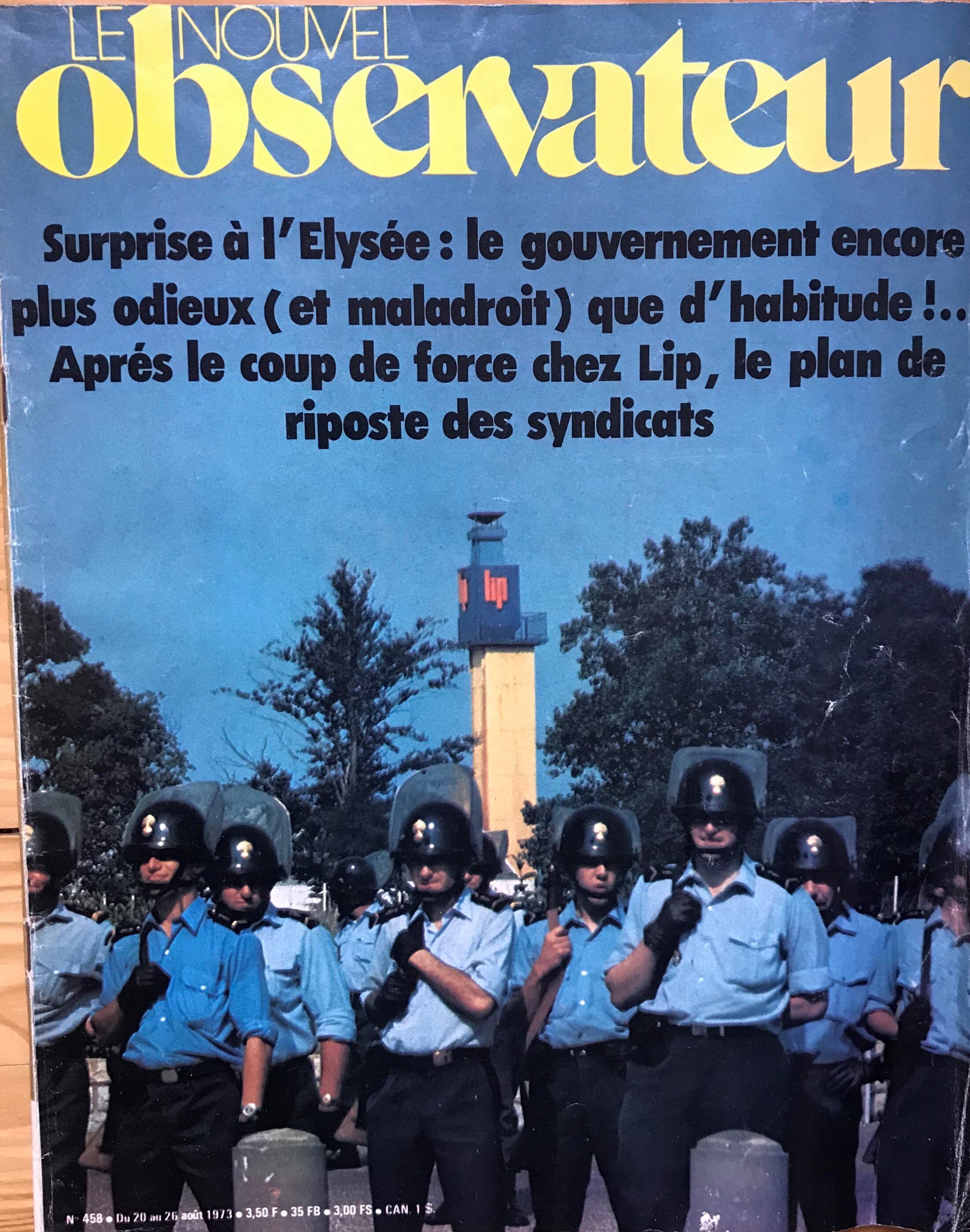

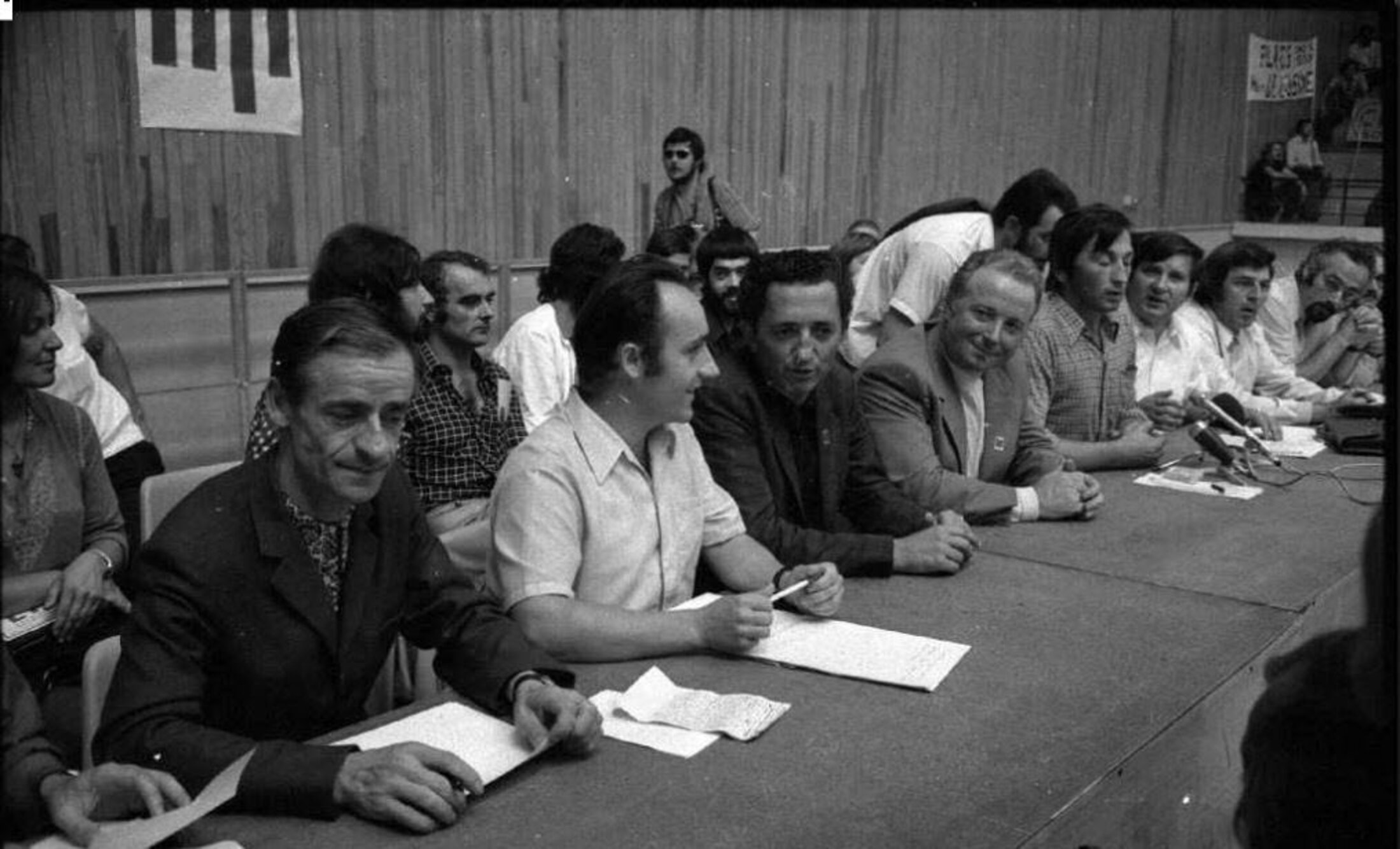

La suite de nos vacances se déroule dans le Briançonnais : quelques jours à la montagne à la mi-août (dont dix jours isolés dans un refuge de randonnée à plus de 2000 mètres d’altitude, au bruit du torrent et des marmottes). Sauf qu’au petit matin du 14 août, la police est intervenue et a délogé les Lip. Dès la nouvelle connue, nous décidons de rentrer aussitôt dare-dare : 400 km en 4L, à fond la caisse. Car le jeudi 16 août, a lieu un meeting au palais des Sports de Besançon (où peu avant j’avais assisté à des concerts de Charles Trenet et de Jean Ferrat) : 5000 personnes, des télévisions du monde entier.

Agrandissement : Illustration 8

Je porte une pancarte dessinée par l’ami si cher et trop tôt disparu : Jean-Paul (contrôleur du travail). Il a représenté, pour le 1er mai précédent, Pompidou tenant un bouquet de muguet où les clochettes sont des casques de CRS (le président dit dans sa bulle : « j’ai dit à Char...bonnel [ministre de l'industrie] dites-le avec des fleurs »). Je vois bien qu’on me mitraille, mais tout est photographié, filmé ici. Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, est descendu de Paris. Très vite, le mot d’ordre est de dire que l’usine est là où sont les ouvriers, donc dans les locaux prêtés par la mairie, dans le quartier de Palente. Quelques semaines plus tard, la secrétaire de mon patron, qui adhère à la CGC, m’annonce que j’illustre la revue de ce syndicat qui milite « contre les assemblées populaires ».

Je me souviens du gymnase de Palente où les Lip se sont repliés. Il est fort possible que jamais aucune lutte ouvrière n’a reçu autant de visites. Je revois Daniel Anselme, corps massif, tirant sur sa pipe, un des rédacteurs principaux des Cahiers de Mai, qui couvrent les luttes au plus près du terrain. Je suis un temps abonné à ce journal qui une fois déplié forme une grande affiche destinée à être apposée sur les lieux de travail. Anselme logeait chez Raguénès dont le domicile ne fermait pas à clé et où se retrouvait une multitude, intellos, SDF ou gauchistes. C’était au temps où Colette Magny venait chanter en soutien aux Lip, j’assiste à ses deux concerts. Un restaurant a été ouvert par les Lip au Fort de Bregille, j’y croise un jour Serge July, directeur de Libé.

Agrandissement : Illustration 9

Le Monde a publié de nombreux articles, plutôt favorables aux Lip, rédigés par une dizaine de journalistes différents, dont le correspondant local, Claude Fabert, pigiste, un homme passionnant avec lequel j’ai plusieurs fois échangé. Quand soudain, trois articles tombent les 13, 14 et 15 septembre, à deux semaines de la grande marche. Il est écrit par Pierre-Marie Doutrelant, sarcastique, faisant état de dissensions internes, et aussi de « ras-le-bol » dans la ville. J’écris aussitôt au Monde pour protester contre cette avalanche d’ironies : Jacques Fauvet, le directeur, me répond qu’il s’agissait juste de « restituer un climat qui évidemment s’est un peu dégradé au fil des mois », mais, selon lui, le journaliste « n’entendait pas compromettre la cause des ouvriers ».

Doutrelant n’apprécie pas que je me sois adressé directement au directeur, et m’écrit qu’il n’avait aucun a priori mais répondait à une commande de sa rédaction lui demandant de vérifier plusieurs points. Il a constaté qu’il y avait des « brouilles » dans l’AG et que tout le monde dans Besançon « en avait plus qu’assez de l’affaire Lip ». Il a décrit des policiers à l’allure bonasse montant la garde devant l’ancienne usine occupée, aurais-je préféré qu’il dise que « les forces de l’ordre avaient le couteau entre les dents ? ». Il m’assure qu’il défend un « journalisme descriptif », préférable à un « journalisme militant et sympathisant ». Il est vrai que les dissensions étaient peu rapportées dans la presse, mais là il y allait un peu fort (Bruno Frappat, au décès du journaliste, écrira en 1987 qu’il était « tendrement caustique » et faisait preuve d’un « cynisme bienveillant »).

Agrandissement : Illustration 10

100 000 manifestants à Besançon

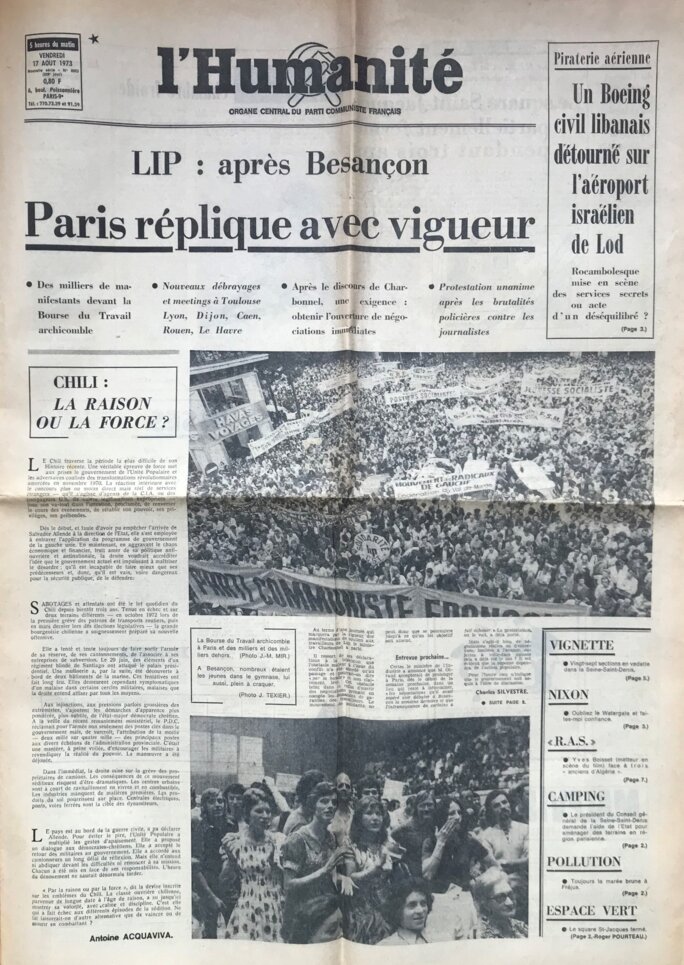

Agrandissement : Illustration 11

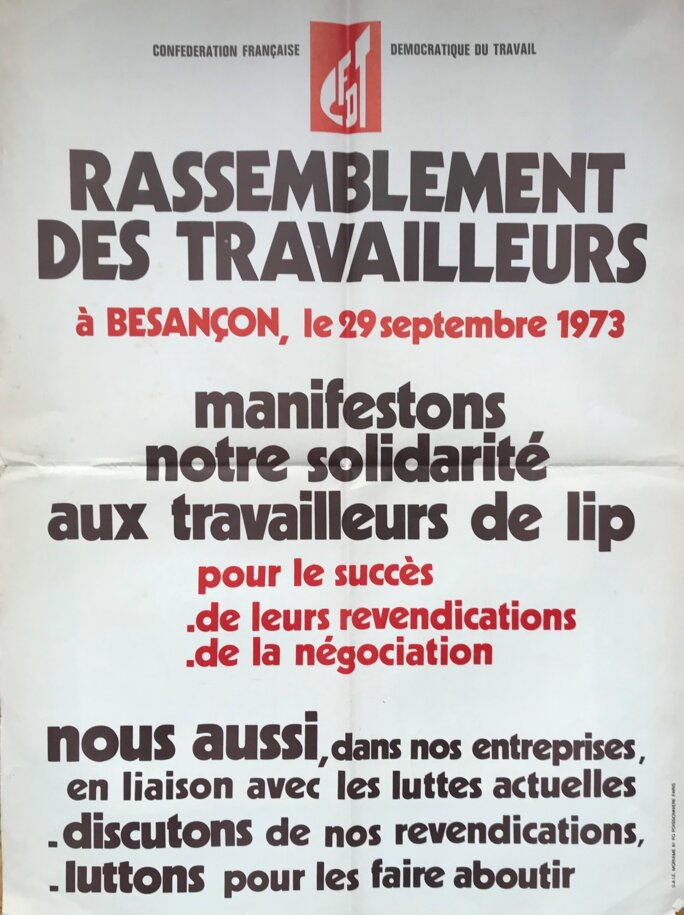

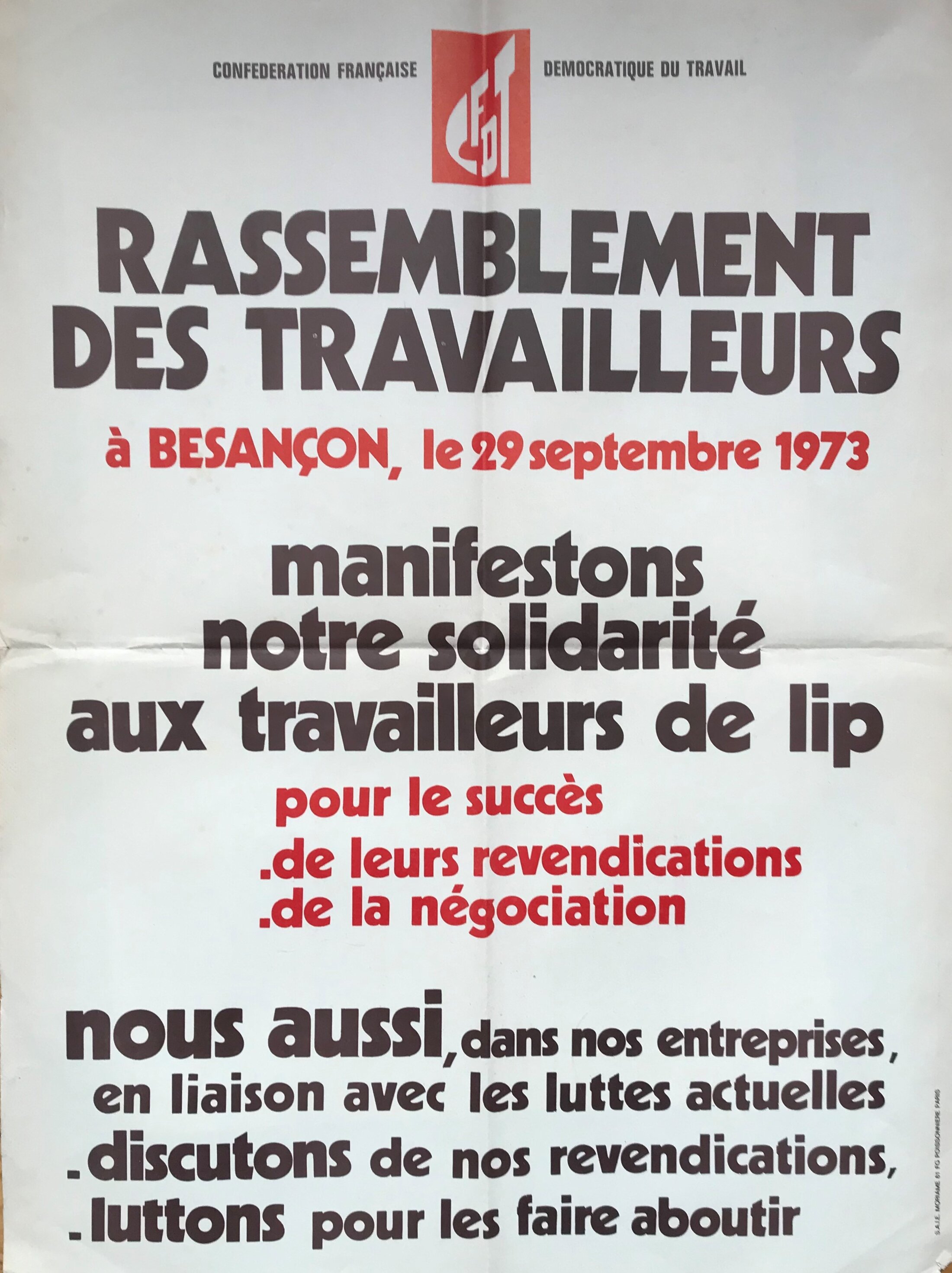

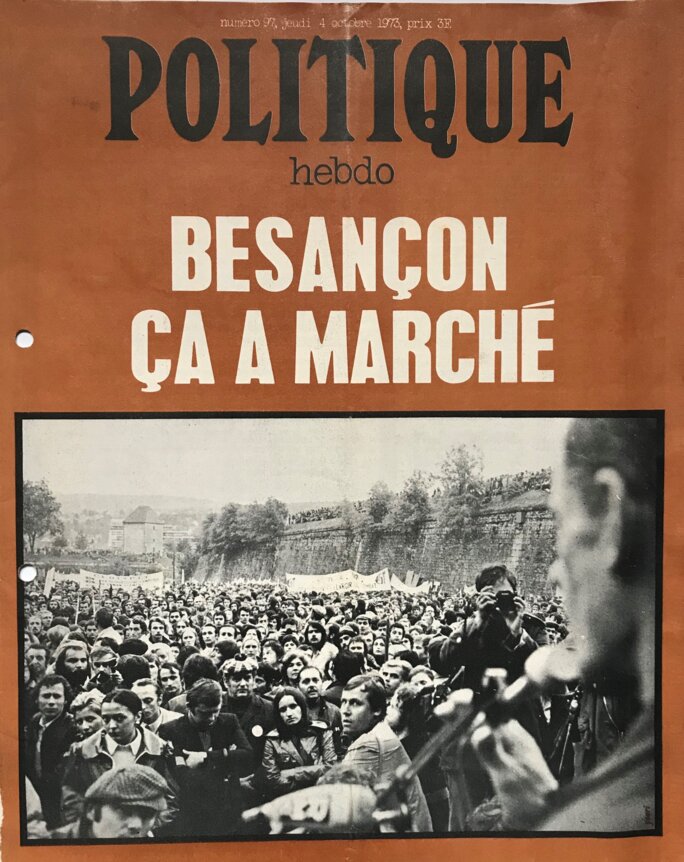

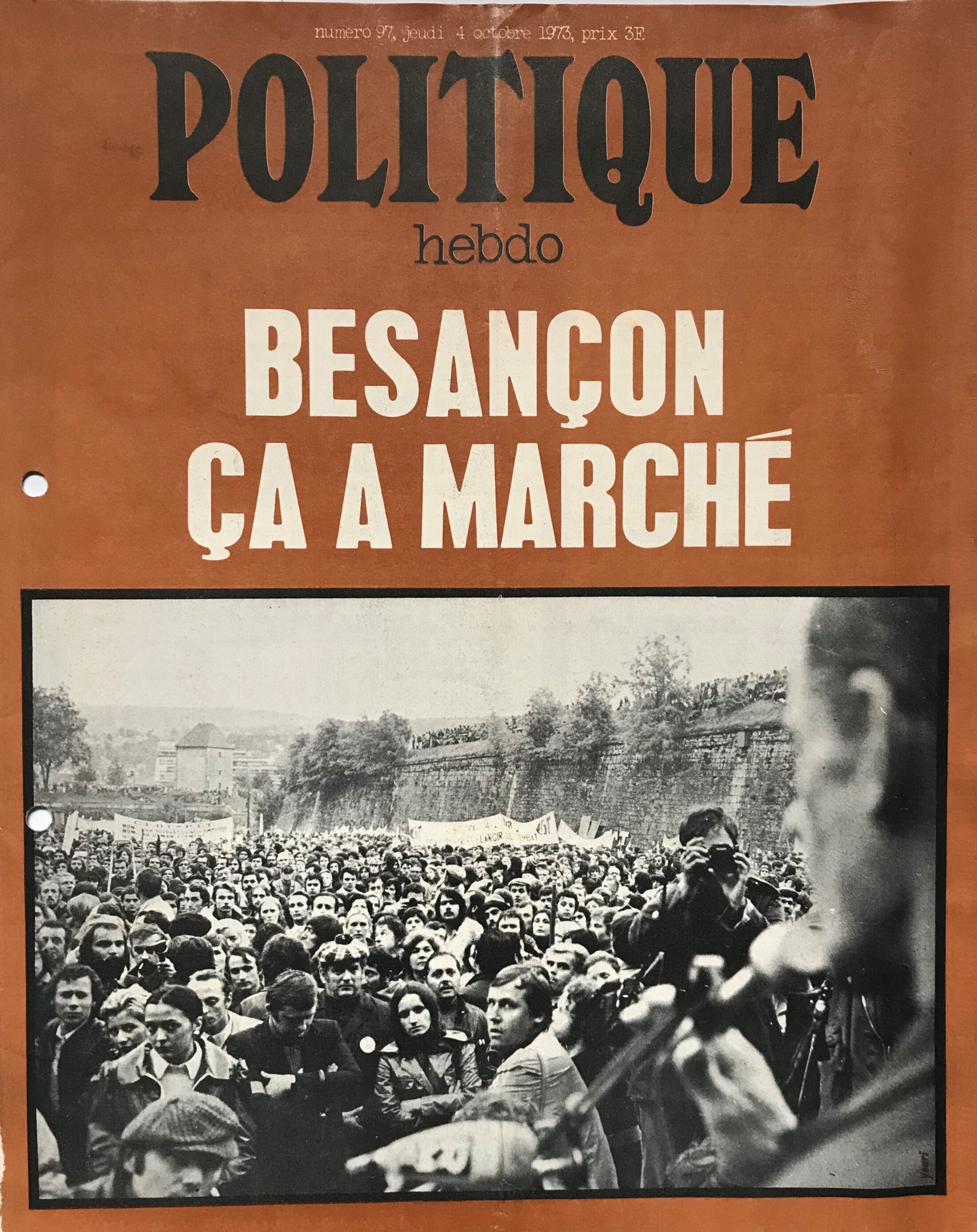

Le 29 septembre 1973, nous sommes à Planoise pour la manifestation gigantesque qui rassemble des manifestants venus de toute la France (sur un mode inspiré du Larzac). Le démarrage tarde car la CGT veut être en début de cortège.

Tout au cours de la manifestation, des militants CGT cherchent à encadrer, à se placer, expliquant par la suite [je relis mes notes de l’époque] qu’il s’agissait de prévenir des provocations gauchistes (qui n’auront pas lieu). Les militants CFDT et les gauchistes, très nombreux, crient « une seule solution, la Révolution », couvrant les slogans CGT sur le Programme Commun.

Agrandissement : Illustration 12

Il pleut dru, mais qu’à cela ne tienne, le défilé va se dérouler pendant de longues heures sur 5 km. Quand la tête arrive aux fortifications au-dessus de Battant, les derniers ne sont pas encore partis de Planoise.

Après la manif, nous nous réfugions avec des amis dans un appartement de la Grande-Rue : nous écoutons, sur un poste de radio qui capte les fréquences de la police, ce que des policiers disent à propos d’Alain Krivine et d’Alain Geismar, dont ils suivent les mouvements. Krivine est un des leaders de la Ligue Communiste (LC) qui a été dissoute en juin pour s’être confrontée avec des nervis de l’extrême droite et Geismar un des militants de premier plan de mai-68 (incarcéré en 1970 pour avoir tenté de reconstituer la Gauche prolétarienne dissoute). Nous sommes nombreux en ce jour de septembre à avoir en tête que la bête immonde a cruellement frappé au Chili 18 jours plus tôt.

Agrandissement : Illustration 13

Lors d’une soirée-débat à Vesoul en novembre 1973, avec projection d’un film, en présence de Roland Vittot, un permanent de la CGT de Dijon reproche à la CFDT d’avoir trahi ses engagements : cette manifestation ne devait être qu’un regroupement de délégations et non pas une grande marche ! Et elle a rassemblé peut-être 100 000 personnes ! Il affirme qu’une rivalité oppose la section Lip-CFDT à la Fédération des métaux et à la Confédération. Il reproche à Piaget d’être le leader du Comité d’action, ce qui est cocasse car quelques jours plus tard j’échange avec un membre du Comité d’action de Lip qui accuse Piaget d’avoir, à Paris, discrédité publiquement le dit-comité, accusant l’un de ses membre (un dénommé Pétolas) qui écrit dans Libération et serait un ancien militant de l’UDR (gaulliste).

Les 7, 8 et 9 décembre 1973, se tient au Palais des Sports de Besançon un Colloque sur l’Emploi : j’assiste à une séance dans une grande salle où, selon mon souvenir, on est debout. 400 participants à ce raout quelque peu engoncé (des commissions rassemblent 150 personnes, sans réel débat possible), voulu par la CFDT nationale ce qui provoque quelques remous dans les rangs. Les leaders de Lip sont là (mais pas les ouvriers), ainsi que les nationaux de la CFDT comme Michel Rolland, très directif à la tribune, Jeannette Laot. Le PSU est très présent, je revois Michel Rocard debout au milieu de la salle écoutant une table ronde. Il commente dans les couloirs : « le PSU se rapproche des partis de gauche par réalisme, les travailleurs ne comprendraient pas une situation marginale [affaire Lip] considérée comme divisant la gauche » [mes notes].

PPDA :« La fin des Lip »

Agrandissement : Illustration 14

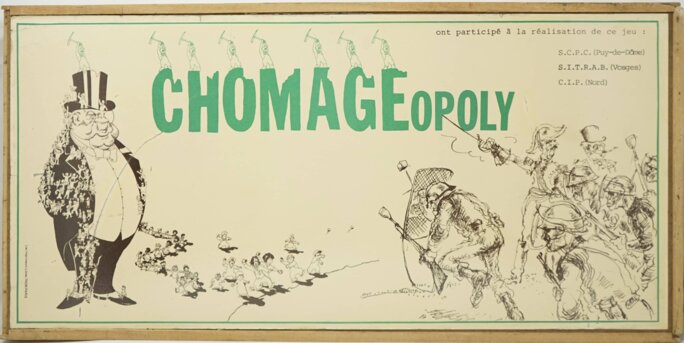

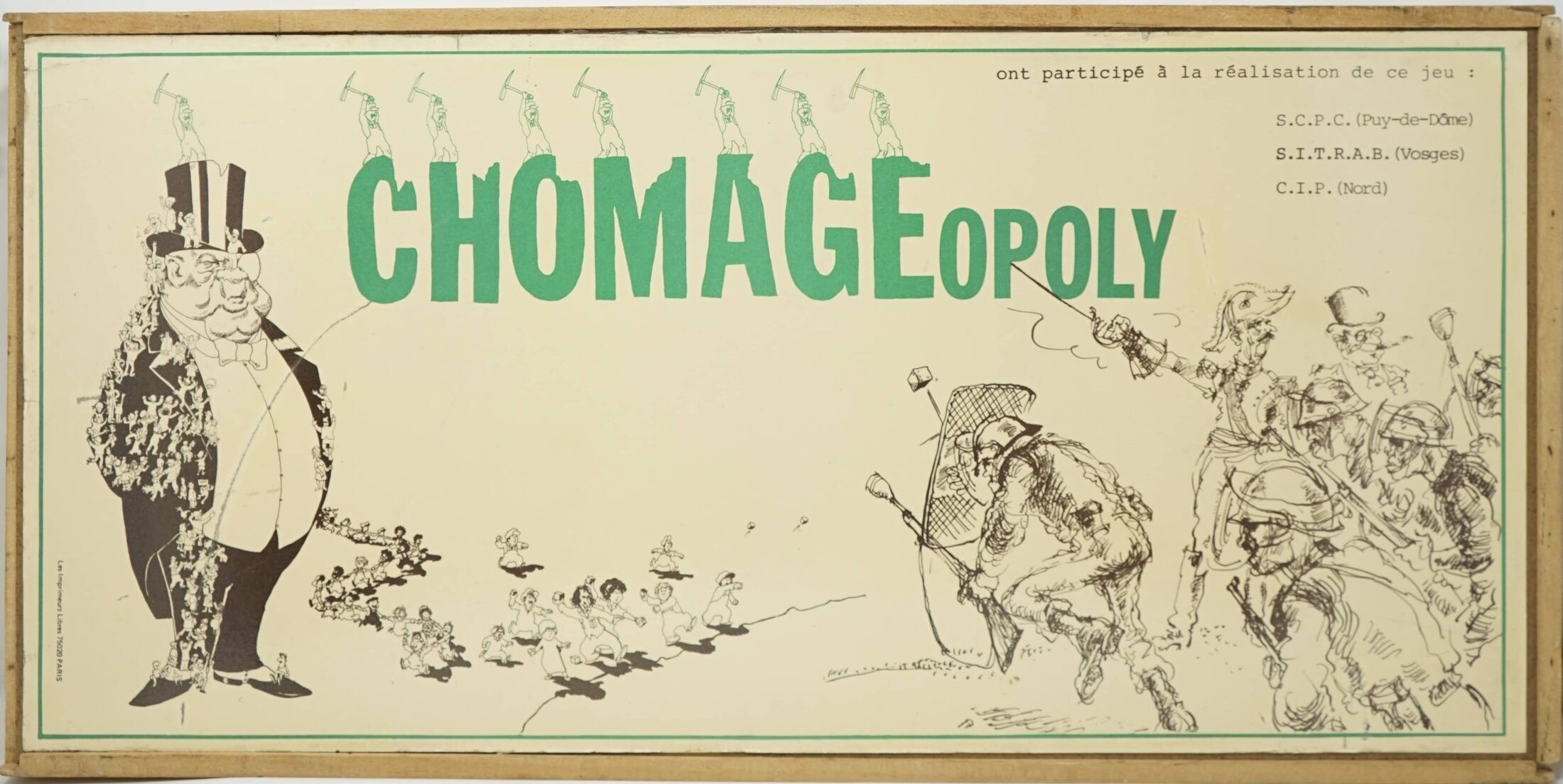

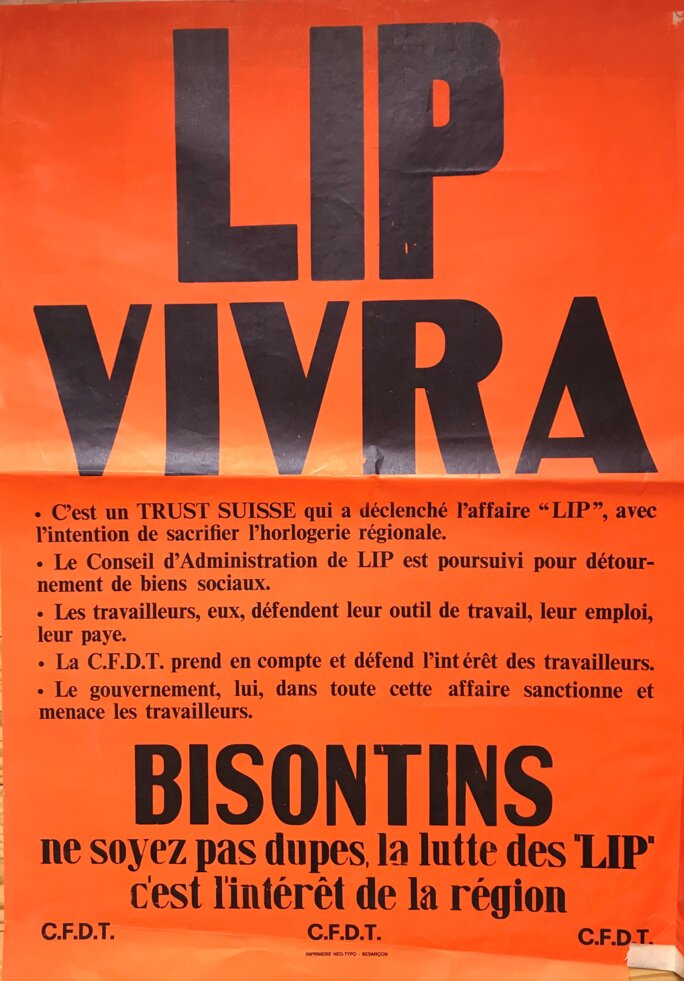

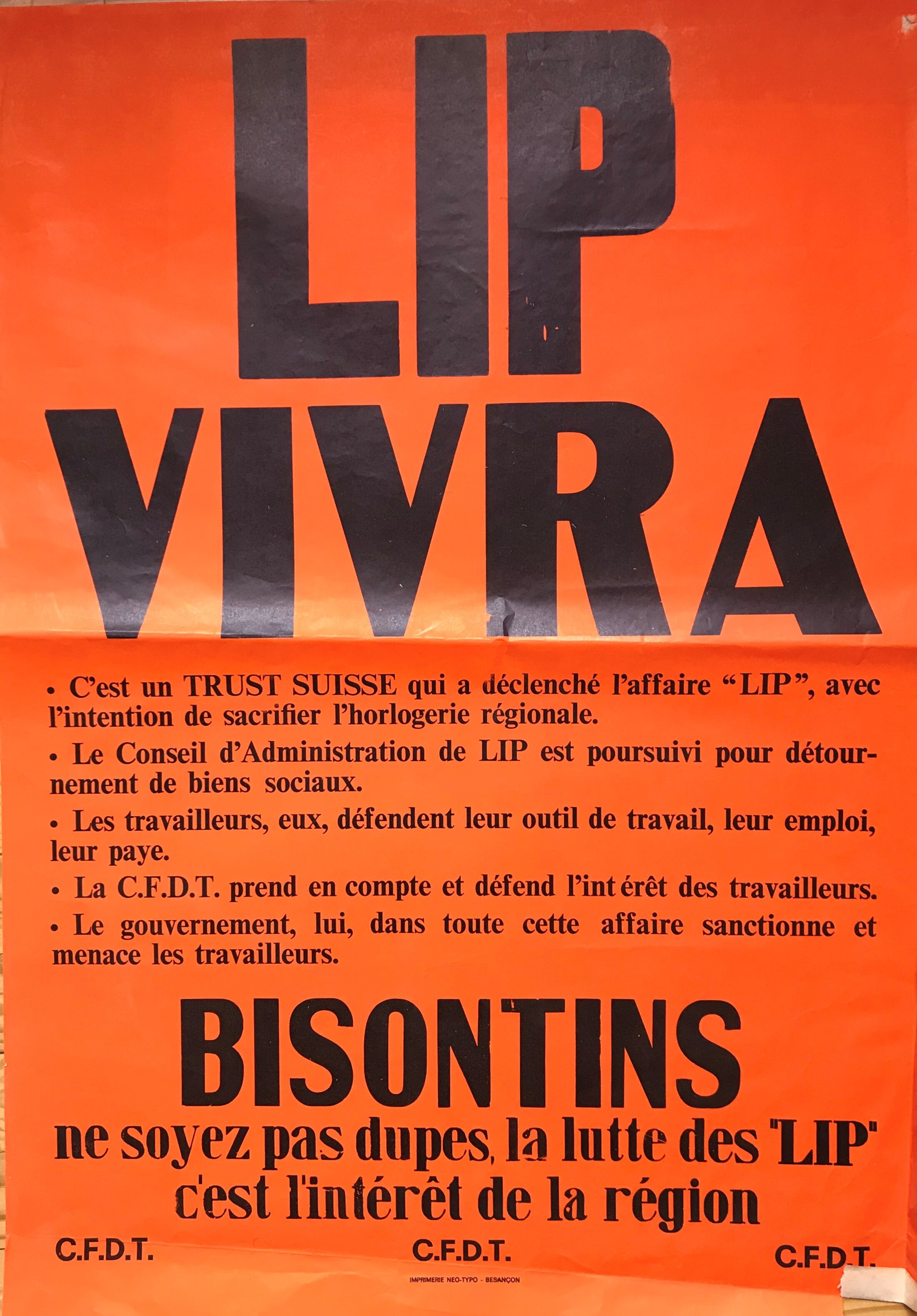

La coopérative Les Industries de Palente (L.I.P.) est créée en 1977. C’est l’année où est produit par les Travailleurs de Lip le Chomageopoly, jeu parodiant le Monopoly (j’en posséderai deux exemplaires, un dans une boite carton, l’autre dans une caisse en bois) dont le succès est resté limité (à croire que racheter des hôtels avenue Matignon était plus ludique que de jouer à la sauvegarde de l’emploi). Les Commissions Artisanales de Palente (CAP), elles, apparaissent en 1979. La dernière date citée dans la chronologie établie par Donald Reid est le 20 mars 1981.

Nous sommes à moins de deux mois du second tour de la présidentielle qui verra la victoire de la gauche. Ce jour-là, au journal télévisé de 20h, le présentateur d’Antenne 2, Patrick Poivre-d’Arvor annonce « La fin des Lip », car les Lip déménagent et quittent Palente. Dans la journée, je suis passé au restaurant de Lip à Palente. C’est le printemps, le temps est doux, ensoleillé. Je rencontre Roland Vittot qui me confie son désaccord avec le directoire de la coopérative et le directeur Libero Penna, embauché sur exigence de l’État et percevant un salaire de « 20 000 francs ». Il reproche « à ce directoire de s’enfermer dans sa tour d’ivoire et de prendre bureaucratiquement ses décisions sans consultation et sans explication ». Il en veut également aux travailleurs « de s’en foutre ». Piaget s’est isolé : responsable d’une équipe de production, il s’est enfermé dans son projet de réaliser un travail précis et n’a pris aucune responsabilité ni au directoire ni au conseil de surveillance.

Mon article de 1983, je le fais après un temps d’enquête au cours de laquelle je rencontre Jean Raguénès, Roland Vittot, Fatima Demougeot, Denise, Jean-Pierre Baulard, Dominique Bondu, Maurice Chaniot, Marc Gehin (tous cités dans le 2ème article de cette série). Mes articles provoquent des réactions, en particulier de femmes très critiques sur la façon dont la lutte a été menée (souvent à leur détriment).

Dans mon dossier publier en 1983 (voir 1er article de cette série), j’évoquais le fait qu’un convoi d’une équipe de Lip aurait été arraisonné, information qui, à ma connaissance, n’a jamais été donnée ailleurs. Je la tenais d’un ami proche de Jean Raguénès : il aurait été difficile aux Lip de reconnaître en 1973 un tel acte qui entachait sa crédibilité et, évidemment, les coupables (bien informés, qu’ils soient proches des Lip ou, plus vraisemblablement, des services secrets chargés de les surveiller) n’avaient aucun intérêt de s’épancher sur le sujet.

La police aura un jour pour mission de couper l’électricité du nouveau local des Lip : je suis ce jour-là rue Champrond, au siège de la CFDT régionale. Je fonce sur les lieux : nous sommes trois pelés et un tondu. Piaget est là : je me souviens, comme si c’était hier, de la colère qu’il y avait en lui. Il n’hésita pas à prendre des cailloux pour les lancer, impuissant, sur les forces de l’ordre. J’ai dû faire comme lui mais j’ai surtout retenu que cet homme calme, apaisant, charismatique, pouvait lâcher prise et exprimer sans retenue sa révolte face à autant de violences venant d’en face.

En tant que responsable régionale de la CFDT-santé/sociaux, je participe aux réunions à huis-clos du Conseil Régional interprofessionnel de cette organisation (dont le secrétaire général est un homme de valeur et un ami, Louis Martin) et à prendre la mesure des tensions internes qui y règnent : les instances nationales cherchent à freiner le mouvement Lip tout en reconnaissant publiquement ses mérites. La CFDT est entrée dans une approche recentrée qui progressivement va la conduire à la compromission, sous prétexte de réalisme. Il s’agit non seulement, pour Lip et la CFDT de Besançon, de tiraillements avec la direction centrale, mais aussi avec les camarades de l’usine Peugeot à Sochaux-Montbéliard qui sont habitués à d’autres formes de lutte.

Plus tard, j’ai gardé le contact avec les Lip : visite des coopératives, repas au restaurant, voyage du Comité d’entreprise de mon association en Pologne, organisé par une coopérative Lip. Et l’article bilan de 1983.

Evidemment, le souvenir de Lip ce n’est pas seulement faire revenir en mémoire un moment incroyable, mélange de fraternité et de contestation d’un monde injuste, contestation qui prenait corps, c’est aussi rendre compte d’une décennie particulière : peut-être parce que nous étions jeunes, tout était devant nous, je pense cependant que ce n’est pas la seule raison. C’était avant les désillusions : on ne doutait pas que la droite au pouvoir finirait pas être vaincue et que la gauche gagnerait et qu’adviendrait alors un monde meilleur.

. Paroles des Lip et chant de Claire : ici.

[YF, 2023]

Remarque : Comparant le texte ci-dessus avec ceux que j’ai publiés en 1983, je constate une nette différence : à cette époque, j’écrivais distancié, n’utilisant pas le "je", ne confiant pas certaines informations qui m’impliquaient personnellement. Aujourd’hui je sacrifie à ce qui pourrait être qualifié d’égotisme sinon de narcissisme. Plusieurs raisons à cela : l’air du temps, les réseaux sociaux (posts et blogs y incitent), beaucoup, traitant d’un sujet, plongent ainsi dans le témoignage, y compris journalistes, historiens et sociologues. À cela s’ajoute l’effet de l’âge : il arrive un moment où on éprouve, je crois, l’envie de partager ses souvenirs en lien avec un événement ou un lieu chargés d’histoire, d’autant plus si on en a conservé des traces.

Gérard Jussiaux, le syndicaliste de l’ombre

Gérard Jussiaux est un de mes amis de l’époque. Instituteur en poste à Besançon, il est très actif à l’Union Locale CFDT de la rue Champrond. Il sera permanent plus tard, et un des initiateurs principaux des Comités de soldats, avec annonce officielle de la création d’une section syndicale CFDT de soldats, ce qui lui vaudra plus de deux mois d’internement à la prison de Fresnes (1).

A l’époque de Lip, il est simple militant. Je me souviens l’avoir vu souvent chez Lip, il ne s’attardait pas car il était sur tous les fronts, il fallait être efficace. J’admirais son engagement discret (je pense qu’aucun ouvrage ne se fait l’écho du rôle considérable qu’il a joué dans les années 1970 et 1980, Donald Reid ne le cite pas, il n’apparait dans aucun index). Dès le début de l’affaire Lip, il est impliqué puisqu’il est présent lorsque les personnels de Lip excédés envahissent les bureaux de l’entreprise. Il participe à la fouille avec un ou deux militants de Lip, à la recherche de documents significatifs.

Il m’explique aujourd’hui : « Ces documents étant repérés, il faut organiser leur publication au plus vite. Mais pour cela, il faut un équipement dont nous ne disposons pas : une machine à produire les "stencils électroniques". Les camarades savent qu'il y en a une aux "Œuvres diocésaines", le staff technique de l'archevêché. Nous y filons dare-dare, contactons un prêtre ami et solidaire qui, discrètement, réalise ce travail. Ensuite, il faut foncer rue Champrond pour faire les tirages, puis la reliure, tout à la main. Et c'est la publication du premier dossier Lip en lutte vous informe.... La CFDT y démontre toute l'hypocrisie des puissants en ne publiant que des documents patronaux. »

Il poursuit : « Nous avons tellement intégré Lip-73, à l'époque, dans notre culture militante, nous partagions tellement les idéaux et les illusions animant ces camarades, qu'il n'est pas simple de dire ce que nous étions, pensions, faisions, en tant qu'individu à ce moment-là. Et le recul du temps parfois aide à décanter, d'autres fois contribue à embrouiller davantage.

La petite équipe de l'Union Locale (UL) a peu de moyens, mais des convictions bien ancrées : agir en soutien dès lors qu'une section ou un syndicat le demande ; ne se "substituer" que s'il n'y a pas de noyau syndical organisé ; coordonner ou orchestrer lorsqu'il s'agit d'initiatives interprofessionnelles (journées d'action, campagnes thématiques,...).

Nous nous sommes aguerris les années précédentes, en particulier : en mars 1971, séquestration du Directeur de Duina (bâtiment) qui a licencié les candidats-délégués ; en mai 1971, grève avec occupation de trois semaines chez Bourgeois (métallurgie, 500 salariés) ; et surtout en 1972 avec la grève du Préventorium de Bregille de janvier à juillet. A noter que les militants CFDT-Lip (Charles, Roland, Raymond) étaient venus assidûment soutenir ce combat.

Lorsque le conflit Lip éclate au printemps 1973, il est clair pour nous que nous serons en "soutien", car l'équipe syndicale est parfaitement apte à conduire la lutte.

Le soutien est d'abord d'ordre matériel, car l'arme n° 1, c'est la ronéo pour tirer les tracts. C'est un équipement coûteux, il n'y en a qu'une dans les locaux de la rue Champrond. Par la suite, les Lip se doteront de leur propre équipement, mais au cours des premières semaines, ils s'appuient totalement sur l'U.L. Les premiers tracts d'information, d'appel à solidarité, d'appel à manif, sortiront de la ronéo de l'U.L. Il faudra parfois la faire tourner jour et nuit, approvisionner en encre et en papier, organiser les diffusions (concrètement : préparer un paquet de tract adapté à la "cible", entreprise ou quartier, vérifier que le camarade concerné passe bien les chercher, repérer les "trous" dans le dispositif pour essayer de les combler...).

Un peu plus tard je serai sollicité, comme d'autres, par les responsables CFDT-Lip pour effectuer la "planque" des montres réquisitionnées pour garantir le proche avenir des travailleurs en lutte. Ces mêmes cartons de haute valeur, j'irai les récupérer au cœur de l'hiver lorsque, dans le cadre des négociations préparant l'accord de janvier 74, il sera convenu de restituer la part de stock non-vendue.

Durant ces huit mois très intenses, nous avons assuré avec Louis Martin [secrétaire général de l’Union Locale CFDT de Besançon] le relais de la section Lip auprès des instances CFDT interprofessionnelles de Franche-Comté, ainsi qu'en direction des instances confédérales. Ce ne fut pas de tout repos, mais la mission fut accomplie. »

(1) Chirac et les syndicats de soldats

[Gérard Jussiaux, 2023]

Agrandissement : Illustration 16

Par ailleurs, Gérard Jussiaux m’a confié ce texte de réflexion sur les raisons qui font que dans le Doubs on a assisté à diverses luttes anti-autoritaires.

L' esprit de la fruitière

A l'occasion du cinquantenaire du conflit LIP....

Comme beaucoup de camarades, j'ai eu longtemps tendance à "lire" le conflit Lip avec la grille marxo-syndicaliste : "salariés-es contre patronat", "lutte anticapitaliste", etc, tout en soulignant que sur ce canevas, les Lip avaient eu un génie particulier pour broder avec enthousiasme, imagination, vitalité. Mais il faut bien convenir que cette lecture ne rend pas compte de tout l'évènement, (Clavel avait bien perçu une autre dimension avec ses Paroissiens de Palente), et qu'il peut être intéressant, voire nécessaire, de tenter d'autres lectures. En voici une possible.

Je considère aujourd'hui que Lip-73 est au croisement de deux phénomènes sociaux typiques de sa décennie : d'une part les luttes au long cours, engagées sur des thématiques autres que la revendication salariale, conduites en autonomie par rapport au tandem CGT-PC (qui est paralysé entre la peur-panique des "gauchistes" d'un côté, et le processus du Programme Commun de gouvernement de l'autre), avec un fort noyau de militants de culture chrétienne comme élément moteur (exemples-types : Larzac, Plogoff ) ; d'autre part des luttes à dimension locale-régionale, s'inscrivant aussi dans la longue durée, à caractère nettement anti-autoritaire, porteuses (même si le mot n'est jamais prononcé) d'une exigence de démocratie autogestionnaire. Exemples :

1° dans le registre confessionnel : la lutte menée par les paroissiens de Busy-Vorges [situé à 10 km de Besançon], durant plus de dix années (1968-1979), pour pratiquer une véritable "autogestion paroissiale" porteuse d'un rapport totalement rénové à la croyance, au culte, à la liturgie, etc. Cette lutte sera étouffée à grand-peine par la hiérarchie de l'église.

2° dans le domaine politique, la longue lutte menée par les militants communistes du Doubs à la fin des années 80, pour exiger une véritable démocratie, la liberté d'expression et de débat, le respect des personnes, au sein de leur Parti (le PCF). Cette lutte sera étouffée par des moyens bureaucratiques classiques mis en œuvre par l'appareil avec la complicité active des minoritaires locaux.

Au-delà de leurs évidentes différences, ces luttes ont d'importants points en commun. Elles sont le fait de groupes humains qui ont une dimension de "communauté" : socio-professionnelle pour Lip, de croyance pour Busy-Vorges, d'engagement politique pour les camarades du PCF.

Elles sont marquées par le "syndrome d'Astérix", c'est-à-dire l'existence d'une personnalité forte qui assure l'unité du groupe par-delà les tensions et désaccords inévitables (Piaget pour Lip, Paul Boiteux pour Busy-Vorges, Martial Bourquin pour le PCF du Doubs) tout en favorisant la parole et la libre expression.

Elles ont trouvé leur "potion magique" : un fonctionnement collectif puissant qui fait converger les énergies individuelles sans les écraser.

A l'image du mythique village gaulois jamais conquis, elles organisent un véritable contre-pouvoir de terrain, à base fondamentalement démocratique, incarné chez Lip par l'assemblée générale décisionnaire, à Busy-Vorges par l'élection d'un conseil de paroisse pleinement compétent, au PCF par la Fédération du Doubs où les "démocrates" sont majoritaires.

La question se pose inévitablement : pourquoi ces trois luttes "atypiques" et fortement caractérisées ont-elles eu lieu dans le Doubs, plutôt qu'ailleurs ?

J'avancerai une hypothèse : non pas un quelconque "esprit comtois", car la région est fort diverse du point de vue géographique, historique et social, mais ce que j'appellerai "l'esprit de la fruitière". Depuis plusieurs siècles les générations, majoritairement paysannes, des plateaux du Doubs ont mis en œuvre ce mode d'organisation socio-économique : la fruitière où chaque producteur apporte sa contribution en lait, reçoit sa rémunération par la vente des fromages, et a son mot à dire sur toutes les décisions d'importance et le pouvoir d'agir par son vote. Avoir son mot à dire et le pouvoir d'agir sur toutes les décisions qui nous concernent. Possibilité interdite encore aujourd'hui dans l'entreprise, l'église, ou le parti bureaucratique.

[Gérard Jussiaux, 2023]

Agrandissement : Illustration 17

1973 : le combat historique des Lip

. Une lutte mémorable (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique.

. La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage de Dominique Bondu.

. Lip : je me souviens. Et témoignage de Gérard Jussiaux

. Les pérégrinations de la marque Lip et son passage dans le Gers.

. L’affaire Lip, par Donald Reid. Autres ouvrages.

Billet d'édition n° 6

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup

[voir blog Social en question consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.]