Agrandissement : Illustration 1

La journée est introduite par Isabelle Seff, co-présidente de l’Intercollège des psychologues et CGT santé action sociale, qui rappelle que la Coordination des psychologues d’Occitanie s’est créée à l’occasion de la mobilisation historique des psychologues du 10 juin 2021. Contre toute attente, un samedi, le 30 septembre dernier, la salle est bondée, rassemblant 200 personnes (professionnel·les, étudiant·es et retraité·es).

Isabelle Seff explique que, lorsque la coordination interpelle les autorités, ses interlocuteurs sont soit des compréhensifs contrits qui constatent l’embolie des services publics et disent ne pas pouvoir faire grand-chose, soit des Zélotes du système, tenants du déni officiel. C’est pour réagir à ce système, où le néolibéralisme ne laisse personne indemne de ses effets, que ces assises ont été programmées, dans le but de prendre la parole « sans cacher nos intentions, parler politique », face à la novlangue qui ne parle que de « dispositifs ». Psychologues et citoyens, avec donc des enjeux éthiques et politiques. Ces assises ont le même libellé que les précédentes, avec en plus un détour par la philosophie.

Agrandissement : Illustration 2

Valérie Gasne, psychologue, co-organisatrice de cette journée, précise justement que Pierre Dardot, philosophe, permettra de réfléchir à comment s’intéresser aux communs. Le rapport de la Cour des comptes sur la pédopsychiatrie, publié en mars (voir en annexe), appelle à renforcer l’accès et à réorganiser l’offre de soins (avec davantage de psychologues et d’infirmiers en pratique avancée dans le parcours de soins), même si le document ne consacre qu’une petite page aux psychologues sur 141 ! Une modeste page, non sans erreurs, centrée sur MonparcoursPsy qui prévoit 8 séances remboursées si le professionnel a une licence en psychologie et une expérience de trois ans (ce qui nie le titre de psychologue, titre pourtant protégé). De la même façon, le Président de la République a parlé abusivement des psychologues comme des « paramédicaux ». Elle s’interroge sur cette invisibilisation du métier et sa déconsidération. Certes, c’est un métier récent, très féminin, aux contours flous, relié aux sciences humaines et sociales. Tout le monde a le sentiment de faire de la psychologie. Elle cite Annie Ernaux qui souligne avec justesse : « tout ce qu’on fait sans vous on le fait contre vous ». C’est pourquoi « nous avons la volonté de nous placer sous le signe des communs ».

Des professionnelles décrivent ensuite leur secteur d’intervention. Diane Sicre montre comment le pouvoir a déconstruit les communs dans les Rased (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté). La loi de 2005 sur l’inclusion scolaire était louable mais avec une visée comptable (la prise en charge en établissement étant plus onéreuse que l’inclusion en classe). La loi de 2008 a réduit d’un tiers les moyens en personnel des Rased ce qui a empêché des prises en charge précoces, des suivis par des psychologues tout en développant l’intervention de personnels de soins (psychomotriciens, orthophonistes). Les psychologues de l’Éducation Nationale sont tous diplômés mais ne sont pas tous titulaires (un tiers de contractuels). L’institution Rased est en sursis.

Groupe d’aide, sans contrainte

Joëlle Reix, psychologue clinicienne au Conseil Départemental de Haute-Garonne, travaille en collaboration avec les personnels de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les travailleurs sociaux dans les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) : soutien à la parentalité, évaluation des risques de danger et du danger (toujours avec cette crainte que les médias s’emparent d’une affaire qui fera scandale). Le constat au bout d’une vingtaine d’années dans la même MDS : les familles changent, le travail en partenariat s’est complexifié. La psychologue est de plus en plus sollicitée sur la symptomatologie : des adolescents qui ne sont pas en demande mais qui présentent des symptômes, et pour lesquels il n’existe rien dans les dispositifs de soins. Elle a fait le pari d’une clinique atypique, c’est pourquoi elle témoigne aujourd’hui. Elle a organisé depuis quelques années le mercredi de 13h30 à 16h30 un groupe d’aide qui réunit des garçons et des filles aux symptômes diversifiés (entre 3 et 16 selon les jours), en totale liberté, sans contrainte, sans obligation : le jeune peut repartir quand il veut. Ils sont informés par le bouche à oreille, viennent parfois avec leur copain ou copine, même s’ils ne relèvent pas forcément de la MDS. Ils et elles sont orientées sur le groupe par les assistantes sociales ou les établissements scolaires. Il n’y a ni pub ni affichage : « c’est flou mais ça marche ».

Agrandissement : Illustration 3

Ce n’est ni de la thérapie, ni un groupe artistique, ni un groupe de parole. La seule exigence : se respecter. Au fil du temps, des liens se tissent, des créations artistiques émergent (un film d’une heure, une expo photos, des graphes, des textes), diverses activités (spectacles, matches, visites), toujours selon leurs suggestions. Le positionnement de la psychologue qui les reçoit seule est discret, dans une clinique tolérante au symptôme : c’est un adulte qui accueille leur vérité. Le sens général de la démarche c’est le groupe, on a (toujours) besoin de quelqu’un. Dans les faits, ils viennent régulièrement, ils et elles ont du mal à partir en fin de séance. Nombre d’entre eux attestent que cela les a marqués. Plusieurs ont repris une scolarité ou sont allés dans une structure médico-sociale. Pour certains, aucune orientation n’était nécessaire. Cette expérience n’a été reprise nulle part ailleurs dans le CD31.

Au cours du débat qui suit, Marie-Jean Sauret comprend que cette expérience de paroles d’ados n’ait pas essaimé, car cela suppose du désir et le désir ça ne se décrète pas. Isabelle Seff constate que, paradoxalement, le "parcours individualisé" qui devrait permettre à un élève de construire un projet ne prend même pas le temps de tenir compte de l’individu !

Soigner le(s) commun(s) : vers un au-delà du libéralisme ?

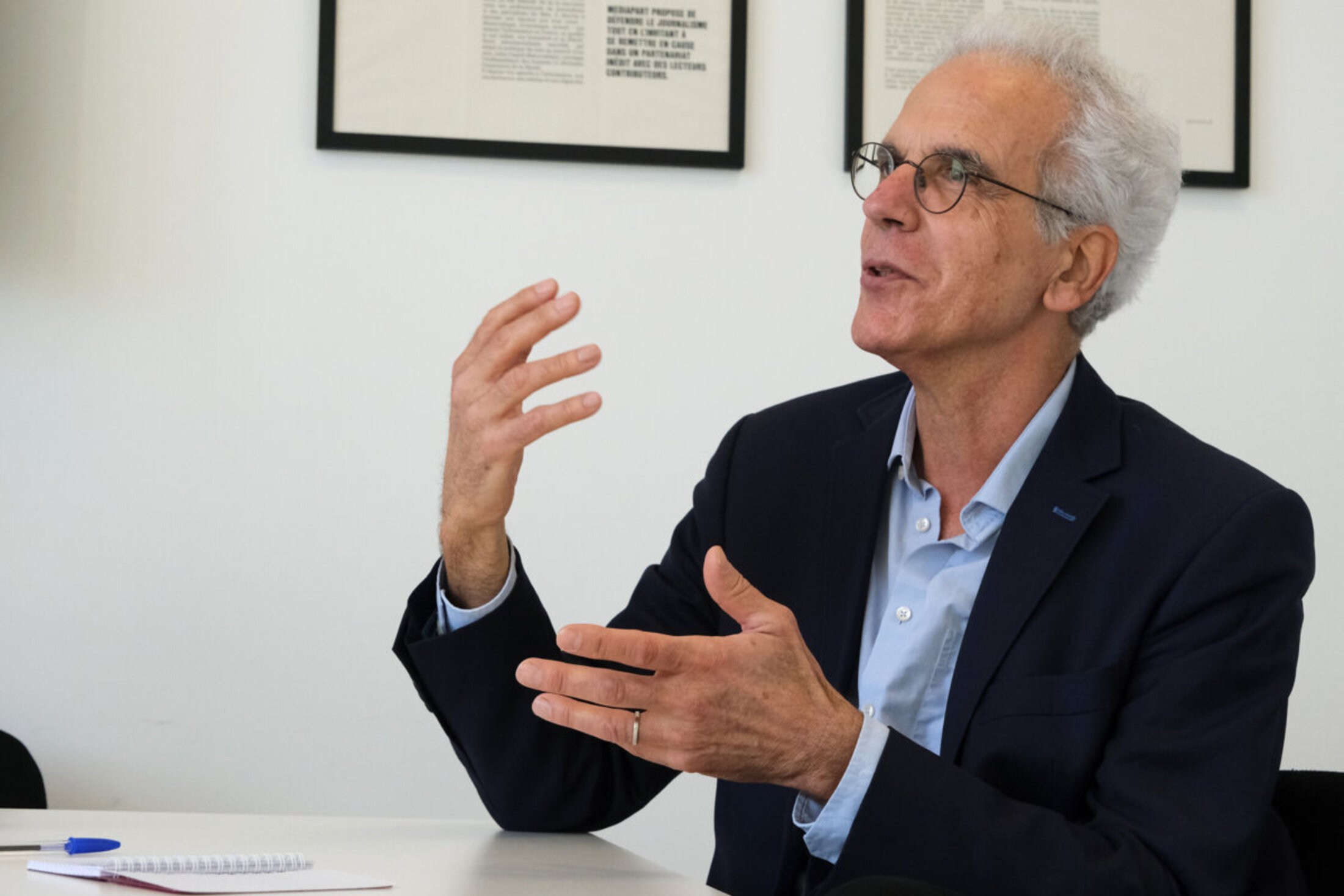

Pierre Dardot a été interviewé avant de partir en Amérique latine (Chili), le lendemain du cinquantenaire du 11-septembre. L’interview qui s’est déroulée dans la librairie Ombres Blanches, a été préparée à partir de sa bibliographie, lui qui a écrit Commun. Essai sur la révolution au XXIe avec Christian Laval. Avec en toile de fond une affiche Con Allende en el corazon ("avec Allende dans le cœur"), il est interrogé par Valérie Gasne qui, rappelant que l’on a pour habitude plutôt de traiter de lien social et de psychothérapie institutionnelle, lui demande comment entendre ce terme de commun dans le domaine psychique.

Agrandissement : Illustration 4

Pierre Dardot : « La notion de sujet est souvent entendue comme une donnée, non pas comme étant en construction. J’ai toujours été attiré par le terme subjectivation (sans attendre que Foucault l’utilise), ce qui donne une idée de construction ». Et d’évoquer la psychothérapie institutionnelle : il dit combien il a été marqué par François Tosquelles et la nécessité de soigner d’abord. Il insiste sur la notion de commun : les gens s’engagent à prendre des décisions collectives, parce qu’ils participent à une activité commune. Une obligation ne se justifie que s’il y a co-activité (que ce soit dans le soin ou dans tout autre activité). Or, malheureusement, beaucoup d’obligations, dans notre société, ne relèvent pas de ça. Le principe du commun n’exclut pas la diversité : il est transversal et non pas unitaire. Il n’impose pas une même manière d’agir. Il ne relève pas d’une super-structure qui serait imposée d’en-haut. Il n’a rien à voir avec l’impératif capitaliste selon lequel « il faut s’adapter… surtout pour les situations qu’on ne peut pas changer ». Si l’on veut pouvoir aider, il importe d’opposer une autre idée de l'individu à l’individualisme néo-libéral.

Aucune décision politique ne devrait être prise sans que les personnes concernées par une même activité ne soient impliquées activement. « Et ce que j’appelle les communs, au pluriel, avec Christian (Laval) ce sont les diverses institutions d'auto-gouvernement » : ça peut être un conseil des anciens, une coopération de femmes, un quartier autogéré, c’est « extrêmement pluriel ». Or la politique professionnelle exclut les simples citoyens.

Il rappelle que sa génération parlait de « changer l’homme », « changer la nature humaine ». On a pensé qu’on pouvait changer le monde sans prendre le pouvoir. Mais si prendre le pouvoir c’est confier à un certain nombre de professionnels de la politique un monopole, alors c’est sûr, le changement ne viendra pas de là. Il faut cesser de vouloir changer l’homme, il faut changer les pratiques alors l’homme changera. Vouloir créer un homme nouveau c’est dangereux (cf. la Chine) : « il faut y renoncer joyeusement ».

Interrogé par Nicolas Batsalle sur le psychologue dans les équipes (protection de l’enfance, CMPP, Psychiatrie), sur le management, sur le lien entre technique et gouvernementalité, sur la norme de compétitivité et de concurrence, pour reprendre des termes qu’utilise Pierre Dardot, celui-ci répond qu’il y a une différence entre travail d’équipe (on se soumet à une cohésion fantasmée, c’est le management néo-libéral, avec une notion de compétitivité) et travail en équipe (où il se réalise un travail collectif).

L’activité du psychologue suppose une relation avec une personne, cette relation est irréductible, si on la supprime c’est toute la cohésion de la discipline qui est mise en cause. C’est un corps vécu, la chair, le cœur (il fait référence à Merleau-Ponty et à Lacan). La relation de soin implique une relation au corps : « le corps à corps exclut le face à face ».

Dans l’échange qui suit, dans la salle, une question émane d’une étudiante en psycho qui se demande comment faire du commun dans les conditions d’exercice actuelles (le cadre, la hiérarchie, le bricolage). Elle croit à la nécessité de l’engagement citoyen (dont syndical). Un autre intervenant estime que créer du commun ça prend du temps, or on n’en a pas et il faut faire au rythme du patient. Valérie Gasne constate également que cela demande des moyens : il faudrait parfois être deux plutôt que seule, et de dénoncer la tarification à l’activité.

Dans une seconde partie de son interview, interrogé par Maya Vair-Piova sur les luttes sociales, environnementales et contre les violences policières (manifestations du 23 septembre contre les violences policières et le racisme systémique) et sur « comment sortir de cette logique mortifère », Pierre Dardot répond que plus que de « convergence » (des luttes) ce qui compte c’est la transversalité : entre différents secteurs sociaux, mouvements sociaux, secteurs professionnels. Sainte-Soline est un magnifique acte de résistance, point de départ d’une réflexion. Il évoque une marche commune en juin à la frontière italienne entre les Italiens qui dénoncent le tunnel de Turin et les Soulèvements de la Terre. Des gens luttent depuis plus de dix ans contre ces travaux, on a à faire à des collectifs de résistance, chacun a son histoire, ce n’est pas qu’un acte de solidarité extérieur. Il y a 40 ans, il fallait soutenir les luttes de tel ou tel pays, aujourd’hui on est sur des luttes communes, car c’est notre lutte aussi. C’est une expérience de commun. Idem pour les mouvements féministes : plus que de transversalité, Dardot néologise avec « transversalisation », pour exprimer un mouvement, une action. Ce combat est le nôtre, dit-il, ce n’est pas paternaliste, les liens sont transnationaux. Et de parler de « transnationalisation » tant il est vrai qu’il aime les formules en -alisation signifiant une notion en construction.

Agrandissement : Illustration 6

---

Puis, Joëlle Fourroux, psychologue aux urgences à Purpan, décrit la façon dont les personnes sont renvoyées d’un service à l’autre. Les professionnels ont écrit un texte : Parcours de soin : vers un échec organisé ? (voir en annexe la pétition "Appel Psytoyen"). Elle décrit de nouveaux patients, malades du fait de leur travail, pouvant aller jusqu’à une hospitalisation, comme le cas d’une femme épuisée par ce qu’on lui exige dans son emploi qui se retrouve à l’hôpital auprès des soignants épuisés, « comme une contamination psychique qui se propage ». Elle décrit l’obligation d’être polyvalent, de travailler en mode dégradé. Aux urgences pédiatriques, Myriam Titos, psychologue, décrit une évolution des tableaux cliniques : enfants mis à l’abri dans un contexte de violences conjugales, enfants se prostituant, enfants autistes, anorexiques. On assiste à une augmentation de situations révélant une perte de sens, des adultes ne sachant plus comment contenir leurs enfants, des enfants souvent pas malades mais apaisés une fois mis à l’abri. Plusieurs cas préoccupants sont décrits.

Anne Stambach-Terrenoir, députée LFI de Haute-Garonne, dit sa préoccupation quant à ce que l’on fait aux jeunes. Elle rappelle qu’Emmanuel Macron, interrogé sur la dégradation de la santé mentale des jeunes, a répondu que c’était la faute des réseaux sociaux, des écrans et à l’incapacité de gérer la frustration. Mais ce sont les symptômes d’un mal-être, la question est de savoir pourquoi : une cause sociale frappante est la hausse de la précarité (Toulouse, deuxième ville étudiante de France, deuxième ville la plus touchée après Paris par la précarité étudiante). Un étudiant sur trois obligé de travailler pour poursuivre ses études. Ça veut dire du stress, de la fatigue, la peur de l’échec. Un sur deux dit sauter des repas : « je reçois énormément de témoignages qui parlent de ça ». Les logements sont à des loyers prohibitifs. On se souvient qu’un des premiers actes d’Emmanuel Macron a été de baisser les APL. Elle évoque l’éco-anxiété ambiante, qui fait, entre autres, que des jeunes décident de ne pas avoir d’enfant. Des scientifiques du climat parlent d’accélération et la réponse politique c’est l’inaction. Le gouvernement a été condamné deux fois pour cela.

Nombreux jeunes se mobilisent pour la lutte sur le climat, et souvent des très jeunes, extrêmement compétents : Soulèvements de la Terre, Extinction-Rébellion, Dernière Rénovation, et la réponse c’est la criminalisation, ils et elles se font traiter d’éco-terroristes, sont en garde à vue, font grève de la faim comme actuellement pour l’A69. Anne Stambach-Terrenoir évoque ses rencontres avec des étudiants et l’angoisse qu’ils éprouvent face à la sélection omniprésente, ParcourSup, incompréhension sur les décisions, incertitude et en face prolifèrent les coachs et le marché de l’anxiété. Et ce climat très compliqué pour les jeunes est une volonté politique : Madame Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur, avoue qu’il y a une recherche de l’excellence. Cette sélection se généralise, on la retrouve dans le secondaire, actuellement des milliers d’élèves n’ont pas d’affectation, il n’y a plus de places, ils doivent faire d’autres choix (la Défenseure des droits a lancé une alerte au gouvernement en juillet sur ce sujet).

Et Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, annonce que l’on va faire encore plus d’évaluations en primaire, le but : créer de l’angoisse. C’est une véritable volonté de destruction du collectif, de la solidarité, mécanisme de compétition, le copain devient un adversaire. Nombreux psychologues voient arriver des étudiants qui n’avaient aucun trouble psychologique avant de se retrouver dans ces processus de sélection. Emmanuel Macron n’a pas tenu sa promesse d’embaucher des psychologues dans les facs. Le gouvernement a décidé une enveloppe de 50 millions d’euros pour rembourser des séances de psychologues : cela a bénéficié à 3000 personnes, soit 0,7 % de la population étudiante, alors que cette somme aurait permis d’embaucher 200 psychologues de manière pérenne. Qu’est-ce qu’on fait à nos jeunes ? Une forme de maltraitance. C’est très inquiétant, cela entraine une rupture du lien social. Cela résonne avec la perte de sens déjà évoquée, on travaille en mode dégradé, il n’y a plus de temps pour la parole, pour l’écoute, on gère des flux de patients. Pour redonner du sens, le Collectif national des psychologues CGT a sollicité des députés pour une loi-cadre pour la prise en compte de la dimension psychologique.

Odile Barral, ancienne juge des enfants, membre du Collectif Enfance 31 et du Syndicat de la Magistrature, décrit les manques qu’elle a connus : manque de places dans les établissements, dans les services de suivis, cloisonnement entre les différents secteurs. Les professionnels sont confrontés à des évaluations de plus en plus complexes. En face, des autorités qui considèrent qu’elles n’y peuvent rien. Le but du Collectif Enfance, créé en 2015 (ouvert pas seulement aux organisations mais aussi aux professionnels même en individuel) est d’éviter les cloisonnements : ce qui compte c’est de lier la protection de l’enfance à d’autres questions sociales, c’est de s’inscrire dans la transversalité. L’objectif n’est pas seulement d’être un lieu de partage du mal-être mais de créer une dynamique faisant entendre notre alarme. Le Collectif a sollicité des États Généraux de l’enfance sans réponse du Département ni de la Protection Judiciaire de la Jeunesse : « l’ARS nous a reçu deux fois, en minimisant les problèmes ». « On a même expliqué à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, que l’enfance délinquante pouvait aussi être une enfance en danger ». Le Collectif a tenu des forums, sur le parcours d’obstacles de la protection de l’enfance (2018) et sur les droits de l’enfant (2020), et sur la procédure pénale (2021).

Amèle Lakhouache, sociologue (Ifrass), cheville ouvrière de ce Collectif, explique que très vite il s’est agi de travailler sur la perte de sens, le sens des mots, d’échanger sur les pratiques, sur les difficultés rencontrées dans l’exercice des fonctions de chacun et chacune, toujours dans un cadre convivial. Créer des lieux, des réseaux, des amitiés.

Valérie Capdevielle, professeure à l'Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, présente la mission réseau praticiens qui est une façon de « construire un commun entre université et psychologues ». Elle témoigne que, dans leur rencontre avec chaque sujet, comme dans leur rôle institutionnel, « les psychologues ont aussi à faire aux effets délétères d’un système de plus en plus globalisé et normalisé qui interpellent leur éthique ». Elle annonce une journée consacrée le 1er décembre au sens du travail (des psychologues), entre inventions et résistances.

Agrandissement : Illustration 7

Pour Marie-Jean Sauret, psychanalyste : « on a inventé une langue commune mais entendu des voix singulières. En ce sens, les assises sont un commun en acte. Parfois les mots employés recouvrent des sens bien différents : ce que Pierre Dardot appelle sujet, lien social, peut avoir plusieurs sens. Par exemple, il dit institution pour le bien commun, or en terme managérial c’est l’établissement, avec un sens différent. Les psychologues ont été créés au XIXème siècle pour traiter du malaise que provoque la modernité, mais aujourd’hui on voit comment cela a empiré avec le néolibéralisme. On peut dire que les psychologues sont une sorte d’escouade dédiée aux communs. Je dis escouade et pas avant-garde (d’où l’intérêt d’avoir ici une juge, une députée, des psychologues, des gens d’horizons différents) car se dévouer aux communs ne peut être confisqué par une seule profession ».

« On voit bien les effets de la logique néolibérale, qui éradique la singularité, la parole… Il n’y a pas un méchant néolibéral qui maîtriserait le système, c’est le système qui pousse à tout maîtriser. Le néolibéralisme a un effet de formatage, dont on voit les différents effets délétères, d’aliénation. La dérive à droite du néolibéralisme dans tous les pays du monde, la montée de l’extrême droite, on ne peut pas penser qu’elle n’affecte que les gens qui se retrouvent aujourd’hui à l’extrême droite. Il nous faut traquer les effets de ce formatage y compris dans notre façon de prendre les choses ».

« Un de ces effets c’est le rejet de la parole : on a l’impression que cette parole doit être la même pour tous, c’est bon pour la communication, l’information, mais la question du sens est complètement éradiquée. On ne sait plus du coup comment traiter les gens qui vont chercher dans la religion une solution publique pour affirmer le sens qu’ils donnent à leur résistance. Or l’expérience clinique c’est s’apercevoir qu’une parole peut complètement changer le cours de son existence. Par exemple, ça m’évoque la façon dont on a réagi au traumatisme d’AZF : certains y voyaient un traumatisme en soi, alors on a organisé des processions avec des comportementalistes pour aller toucher la tour restée debout pour qu’ils n’aient plus peur, et ceux, quand même, qui pouvaient s’apercevoir que c’était un traumatisme lorsque ça vient toucher chez soi ce qui pour soi est un réel insupportable. Si la parole est forclose et bien elle revient dans le réel ».

Agrandissement : Illustration 8

---

Dans le débat qui suit, il est dit que l’éco-anxiété peut être un point d’appui pour résister : « trop c’est trop, résistons tous ensemble ». Une infirmière en psychiatrie évoque le monde asilaire et rappelle le propos de Tosquelles et de Oury sur la psychothérapie institutionnelle qui consiste à marcher sur deux jambes : la psychanalyse et le politique. Des interventions remarquent que l’idéologie du développement personnel c’est convaincre les gens que, s’ils ne vont pas bien, c’est de leur fait, façon d’effacer l’idée que nous sommes tous membres d’une société et que nous pouvons tous ensemble changer les choses. Sont abordés les effets pathogènes du néolibéralisme : des études ont montré ses effets destructeurs, provoquant une grande souffrance, une grande brutalité pour les bénéficiaires du RSA et de Pôle emploi. Des personnes sont en grande souffrance psychique du fait du fonctionnement des administrations.

Marie-Jean Sauret revient sur l’éco-anxiété qui est en débat. Le néolibéralisme dans sa forme contemporaine, avec la numérisation, a un effet d’autistisation, comme si tout était calculable, numérisable : ça ne donne pas les moyens de parler. A noter que beaucoup de CMPP constatent une montée du retard du langage chez les enfants par rapport aux années passées. Il y a des symptômes de la modernité dont on peut se demander s’ils ne sont pas la cause de la difficulté de penser. Paradoxalement, les autistes sont tout à fait capables de subjectiver le numérique. Le plus notable c’est [Daniel] Tammet qui ne mémorise pas, mais voit un paysage, il décrit les 22400 décimales du nombre Pi, car il les voit. Il se met à écrire des haïkus numériques, des poèmes numériques (« je ne sais pas ce que ça peut donner », commente Marie-Jean Sauret avec humour). Par une subjectivation du numérique, Tammet est capable de le traduire dans une autre langue, capable de faire la marche à l’envers de ce que le néolibéralisme nous impose.

Des intervenants s’interrogent sur le positionnement que doivent adopter les psychologues : doivent-ils défendre l’institution, alors qu’elle a atteint une telle « déliquescence », une telle « inconsistance » : les psychologues étaient plus combattifs, aujourd’hui ils et elles se battent contre des lois réduisant la liberté d’expression des salariés mais en viennent à défendre l’ordre symbolique et l’institution en tant que telle. Quelles alternatives sont possibles ? « Avant on se battait pour, maintenant on s’épuise à se battre contre ». Et parfois « on a eu du mal à s’entendre, à s’écouter » entre psychologues : entre psychologues cliniciens, les psychologues de la santé, et les neuropsychologues.

Une professionnelle veut parler des gens malades d’une société malade : elle intervient auprès de demandeurs d’asile et des SDF, soumis à une violence gratuite, dominés, écrasés par le système. Au-delà de l’accompagnement individuel, il manque quelque chose pour faire en sorte qu’ils comprennent qu’ils sont plusieurs à être dans cette situation. En gros, qu’est-ce que vous faites en terme de commun dans la clinique individuelle, demande-t-elle ? A cela, quelqu’un répond, dans la veine de Dardot et Sauret, que « c’est la singularité et non l’individu qui construit du commun ».

Jamel El Arch, conseiller métropolitain, donne pour exemple le Plan Proxima censé réformer les administrations de la Ville et de la Métropole, dans une perspective camouflée de privatisation des services. Il dénonce le fait qu’on a repris les mots des dominants (comme « issu de la diversité »).

Isabelle Steff conclut en notant que la prise en compte de l’environnement social dans l’approche psychologique individuelle est désormais largement acquise. Le fait que 200 personnes se soient réunies aujourd’hui prouve bien qu’il est admis que la clinique ne peut être déconnectée du social. Il y a certes une grande diversité des psychologues, comme cela a été dit, mais si le terme de citoyens a été inclus dans le titre de cette journée c’est bien pour exprimer qu’ils adhèrent à un projet commun.

***

. vidéos des interventions lors de la journée Psychologues et citoyens, enjeux éthiques et politiques : ici.

. Appel Psytoyen : pétition en ligne de l’Intercollège des psychologues de Midi-Pyrénées (lancée le 5 novembre 2020) sur change.org : « Appel psytoyen : pour une vraie prise en compte de la dimension psychologique dans le soin ».

. Parcours de soin : vers un échec organisé ? Tribune paru dans le journal L’Humanité du 12 novembre 2020

Agrandissement : Illustration 9

. Paroles d’ados : voir présentation ici.

. Commun. Essai sur la société néolibérale, par Pierre Dardot et Christian Laval, La Découverte, 2009 (poche 2011).

. La mémoire du futur, Chili 2019-2022, par Pierre Dardot, Lux éditeur, 2023

. De la politique et de la psychanalyse : pas sans l’amour, par Marie-Jean Sauret, Érès éditeur, 2023.

Agrandissement : Illustration 10

. La bataille politique de l’enfant, par Marie-Jean Sauret, Erès éditeur, 2017.

. Malaise dans le capitalisme, par Marie-Jean Sauret, Presses Universitaires du Mirail.

. Au "je préférerais pas" de l’adolescent, une expérience de l’altérité (vidéo, 23 mn), qui s’inspire du livre de Jean-Pierre Lebrun Je préférerais pas (éd. Érès, 2022)

. Le métier de psychologue : un rempart de la démocratie en temps de néolibéralisme, par Marie Bakchine dans ResPublica, janvier 2022.

. La pédopsychiatrie, rapport de la Cour des comptes, 141 pages, 21 mars 2023.

. Sur ce blog :

. La protection de l’enfance : un parcours d’obstacles, 20 novembre 2018 (journée du Collectif Enfance 31).

. La pédopsychiatrie "perdue" en rase campagne, 27 novembre 2018, par l’Intercollège des psychologues de Midi-Pyrénées.

Agrandissement : Illustration 11

. Droits de l’enfant, avec le Collectif Enfance 31, 26 février 2020.

. Saint-Alban ou la psychiatrie des « Heures heureuses », 19 avril 2022. Où il est question, avec un film de Martine Deyres, de Tosquelles, de Bonnafé, les pionniers de la psychothérapie institutionnelle.

. Néolibéralisme et impact du travail sur notre psychisme, 3 février 2023, à l’Université Jean-Jaurès, avec le film Un autre monde, Marie-Jean Sauret et Christophe Dejours.

. Pierre Dardot interviewé par Mathieu Dejean sur Mediapart le 4 mars 2023 : "Au Chili, l'horizon de la gauche s'est rétréci aux rapports entre partis"

Billet n° 767

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup