Résumé :

La santé est au cœur du débat public : l’hôpital en crise, la privatisation des soins, le manque de médecins (numerus clausus), les déserts médicaux. Enquête sur la situation en zone rurale : dans le département du Gers, où un hôpital général neuf devrait remplacer l’ancien, où la dernière clinique privée a coulé, et où des militants se battent pour que soit assurer l’égal accès aux soins sur tout le territoire, pour que l’hôpital public au service du public ne soit pas fragilisé par les coups de boutoir des thuriféraires de la finance (toujours à l’affût pour faire des profits y compris sur la santé des gens), et pour que les besoins sur un territoire donné soient évalués et pris en compte par les politiques publiques, avec organisations et équipements adaptés.

***

Agrandissement : Illustration 1

La question des difficultés d’accès aux soins se pose partout, sur l’ensemble du territoire. Celle des déserts médicaux est revenue au-devant de la scène, plus particulièrement lors de cette proposition de loi portée par un groupe de députés transpartisans qui projetait d’imposer des conditions d’installation aux nouveaux médecins (voir mon article Une piste contre les déserts médicaux ?) mais, comme il fallait s’y attendre, cela a provoqué un tollé chez les médecins libéraux. Vent debout, certains d’entre eux se syndiquent, se déconventionnent. Ce lobby étant puissant à l’Assemblée Nationale, le ministre de la Santé, François Braun, étant lui-même opposé à toute régulation, la loi Valletoux (du nom du député Horizons, majorité présidentielle, qui la soutenait) a accouché d’une souris : refus d’imposer quoi que ce soit aux médecins quant à la permanence des soins, sous prétexte que le problème serait tout simplement le manque de soignants et non leur répartition. Tout au plus la loi (qui doit encore passer au Sénat) prévoit que les cliniques devront participer à la permanence des soins et donc assurer une garde obligatoire (dont les médecins sont exonérés depuis la loi Mattéi de 2004). La corporation des médecins libéraux a encore gagné, elle qui avait obtenu l’échec du projet de tiers payant sous Hollande.

Agrandissement : Illustration 2

Numerus : clausus ou apertus

De nombreux médecins sont âgés, ils partiront en retraite dans les toutes prochaines années, le manque de médecins se fera alors plus cruellement sentir. Frédéric Valletoux, plein de commisération, a déclaré à Ouest-France : « un médecin généraliste sur quatre a plus de 60 ans, il y a des gens à qui on ne peut pas demander de faire plus » (ce qui ne l’a pas empêché de soutenir le gouvernement avec sa contre-réforme des retraites contraignant le citoyen lambda à travailler jusqu’à 64 ans). La levée du numerus clausus ne produira ses effets que dans 7 ou 8 ans, le temps de former davantage de médecins. Il faut bien reconnaître qu’Emmanuel Macron a pris une décision judicieuse en décidant un numerus apertus (personne n’a pensé à interroger François Hollande pour savoir pourquoi il n’y a pas procédé lui-même, avec Marisol Touraine). Sauf que le nombre d’étudiants en médecine (places et stages) est fixé par les universités selon leurs moyens financiers : il n’y a donc aucune certitude qu’elles feront un réel effort pour accueillir davantage d’étudiants au cours des prochaines (1).

Agrandissement : Illustration 3

Le numerus clausus pour les médecins a été instauré en 1971, sous Pompidou, non pas à l’initiative de l’État, mais sous la pression des médecins eux-mêmes et de leurs organisations corporatistes qui ne voulaient pas de concurrence (des syndicats comme le SNESup réclamaient au contraire une ouverture plus large des études supérieures). Ensuite, l’État renforça les restrictions, selon le principe que plus il y a de médecins plus les dépenses de santé augmentent. Cette assertion était largement partagée, dans toutes les écuries politiques. Lors d’une émission de France 2 sur La Santé en France, l’état d’urgence ? le 21 mars dernier, un médecin du Val-Fouré attribuait à Michel Rocard ce diagnostic : il y aurait 20 000 médecins de trop. C’est ainsi qu’on est passé de 8000 étudiants formés chaque année à 3000. Dans le même temps la population française est passée de 51 016 234 habitants en 1971 à 65 834 837 en 2023 ! On en paye le prix aujourd’hui, alors que la réduction drastique du nombre de médecins n’a même pas entraîné une baisse de la consommation médicale (simplement une hausse du nombre d’actes médicaux… et des revenus de chaque médecin). On en paye d’autant plus le prix que les décideurs qui n’ont pas su décider correctement ont aggravé leur cas : le 5 janvier 1988, sous Chirac premier ministre de cohabitation, Michèle Barzac ministre de la santé, concoctait une loi organisant le MICA (mécanisme d’incitation à la cessation d’activité) qui consistait à indemniser grassement les médecins de 56 ans et plus qui acceptaient de cesser leur activité avant de prendre leur retraite à 65 ans (soit selon mes calculs l’équivalent de 53 000 euros perçus par an pendant 9 ans). Scandale dont on parle peu, sinon pas du tout.

Pénurie de médecins

La réponse à la pénurie de médecins, c’est l’appel à des médecins étrangers : au cours de l’émission de France 2 déjà citée, il était dit qu’à Chaudes-Aigues (Cantal) il y a deux médecins roumains (mais aussi un vétérinaire italien et… un curé congolais). A Montreuil, 75 % des médecins sont étrangers. Dans certaines villes, les médecins généralistes ne prennent plus de nouveaux patients, et les rendez-vous chez les spécialistes sont à plusieurs mois sinon à une année. On entend telle star de la télé avouer qu’elle prend des rendez-vous pour des amis auprès d’amis médecins. Et cela ne provoque aucun scandale.

Ainsi 22 millions de Français vivent dans des déserts médicaux, 6 millions n’ont pas de médecin traitant. Le ministre de la santé cherche à freiner la sollicitation des urgences tout en lançant un Plan permettant aux 700 000 Français souffrant de maladies chroniques n’ayant pas accès à un médecin traitant d’en bénéficier mais sans moyens spécifiques ce qui a conduit MG France à dire que ce plan n’était qu’« incantatoire ». L'Etat a décidé d'aider les médecins regroupés (au moins à deux) ou isolés en zone très rurale à recruter un ou une assistante médicale (4000 postes, bientôt 10 000) pour les seconder dans des tâches administratives et dans le déroulement de la consultation, mesure censée dégager du temps pour le médecin et ainsi lui premettre d'accueillir davantage de patients.

Agrandissement : Illustration 4

De son côté, l’hôpital n’est plus attractif, manque de personnel criant, lourdeur du travail administratif, tout est fait pour que les jeunes médecins préfèrent s’orienter vers le privé, tandis que des infirmières s’en vont, et que les étudiants en soins infirmiers sont nombreux à abandonner en cours de formation. Certains soignants tiennent le coup parce qu’ils et elles ne veulent pas abandonner leurs collègues en rase campagne. Les déserts médicaux ne sont pas que ruraux : de nombreuses grandes villes manquent de médecins à l’hôpital, comme Nevers (33 000 habitants) qui doit faire appel à des médecins de Dijon rejoignant ponctuellement le chef-lieu de la Nièvre en 26 minutes… en avion. C’est le temps des Fly Doctors ! Dans certaines grandes villes, des services fonctionnent au ralenti cet été, des opérations sont déprogrammées (Le Monde du 13 juillet). Un syndicat auquel adhérait François Braun avant de devenir ministre a annoncé il y a quelques mois que des malades (140) sont morts à l’hôpital faute de soins, sans plus de remous dans le débat public. La loi Rist d’avril dernier limite à juste titre les rémunérations exorbitantes des intérimaires mais du coup il est plus difficile de trouver des remplaçants. Il y a un manque manifeste de médecins et de sages-femmes dans les services de maternité.

Devant ces manques et ces dérives, il importe plus que tout que l’hôpital public soit défendu. Si la situation est préoccupante en zone urbaine, il va de soi que le combat pour une santé publique digne de ce nom en zone rurale s’avère plus ardu encore.

L’accès à la santé en zone rurale

Le Gers, en Occitanie, avec ses 190 000 habitants, a une histoire particulière en matière hospitalière puisqu’il disposait, encore récemment, de huit hôpitaux ruraux, de plusieurs maternité, de cliniques privées, équipements qui peu à peu se sont amenuisés. L’hôpital d’Auch (237 lits, une centaine perdus en vingt ans) devrait être reconstruit, le Ségur de la santé ayant dégagé 143 millions d’euros dans ce projet. Parallèlement, le secteur privé, qui ne se prive pas de solliciter les subventions de l’État, a du mal à exister dans ce département.

Agrandissement : Illustration 5

Il subsiste aujourd’hui un Centre hospitalier général (CHG) à Auch (chef-lieu), comprenant la seule maternité du département, un Centre hospitalier spécialisé (CHS) à Auch également (psychiatrie), un Centre hospitalier à Condom (sans chirurgie ni maternité), un Centre hospitalier intercommunal (CHI) à Lombez-Samatan (en cours de modernisation, avec plateau technique scanner et radio, incluant des médecins généralistes de ville, en vue de couvrir la zone en plein développement démographique de L’Isle-Jourdain, dans la périphérie gersoise de Toulouse, incluant déjà un Ehpad lislois), un Établissement public de santé (EPS) de Lomagne (Fleurance-Lectoure) et des hôpitaux de proximité à Vic-Fezensac, à Gimont (co-dirigé avec le CHI de Lombez-Samatan), à Mauvezin, à Mirande, à Nogaro.

Agrandissement : Illustration 6

Par ailleurs, relevant du secteur privé, le Centre de Rééducation Fonctionnelle Reviscolada ["Renaissance" !] du Docteur Lange est installé à Montégut à quelques kilomètres d'Auch (le pays compte 235 hôpitaux publics de proximité, dont 26 dans 8 départements sur 13 d’Occitanie). Ces 10 établissements gersois sont regroupés en vue d’une coordination dans un GHT (Groupement hospitalier de territoire). La polyclinique privée de Gascogne a récemment fermé ses portes, après la disparition de deux autres cliniques en 1998 et au début des années 2000 (voir Clinique privée : chronique d’une mort annoncée).

Agrandissement : Illustration 7

Phénomène général puisqu’au cours des vingt dernières années, la moitié des cliniques françaises ont disparu et ¼ des établissements privés restants sont en déficit. On assiste à une forte concentration dans ce secteur, du fait des fonds d’investissement qui réclament toujours plus de rentabilité. On rachète, on vend, en invoquant des arguments prétextes, mais selon des logiques manifestement déterminées par le profit, qui ont des effets désastreux sur l’ensemble de la politique sanitaire du pays (voir La crise du système de santé est due à la privatisation, tribune co-signée dans Le Monde du 24 janvier dernier par le professeur Grimaldi).

Rentabilité du privé

La Clinique de Gascogne n’était sans doute pas rentable dès son rachat par le groupe Elsan, qui, effectuant des rachats de cliniques dans le Var, fut contraint par l’Agence Régionale de Santé (ARS), pour éviter une position de monopole, de racheter cette clinique du Gers. Mais ce nouveau propriétaire procéda aussitôt à la vente des bâtiments à une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, Icade, cotée en bourse. Le groupe Elsan prévoyait sans doute une faillite prochaine et engrangeait ainsi, au plus vite, les royalties de la vente, avant de se plaindre que le loyer imposé par Icade était trop élevé. Le management inconséquent déployé dans cet clinique laisse supposer que tout était fait pour que finalement la clinique achetée par obligation dépérisse et coule, malgré les compétences qui s’y exerçaient.

Les grands groupes nationaux de l’hospitalisation privée, qui se partagent plus de la moitié du marché, sont Ramsay, Elsan, Vivalto Santé et Almaviva : ils font un chiffre d’affaire cumulé de près de 8 milliards d’euros, possèdent 365 établissements, emploient 80 000 salariés). Almaviva est contrôlé par un fonds du Koweït. Si l’on prend en compte la totalité des cliniques privées, le CA cumulé est de 16 milliards d’euros, en progression régulière, et leurs bénéfices dépasse le demi-milliard.

Agrandissement : Illustration 8

L’hôpital public, pilier de la santé publique départementale

Après la fermeture de la clinique de Gascogne à Auch, la majorité des médecins est allée à l’hôpital, y compris certains qui n’avaient pas été tendres envers cet établissement public. Seule une poignée d’irréductibles avaient conservé l’espoir d’être repris par le CRF du Dr Lange, espérant qu’il devienne carrément un centre hospitalier privé. Ainsi, c’est le secteur public qui a sauvegardé l’accès aux soins dans le département.

Le Comité gersois pour le développement et la défense du service public de santé dans le Gers [appelé ici désormais Comité de défense de l’hôpital public], qui rassemble une centaine de membres, écrit dans sa Lettre de mars 2023 : « depuis les premières difficultés de la policlinique de Gascogne, nous affirmons et réaffirmons que le privé n’est pas utile en matière de santé dans la mesure où il est permis à l’hôpital public de répondre aux besoins de la population. Pis, il lui est néfaste dans la mesure où ses choix de gestion relèvent plus de la recherche de la rentabilité sans préoccupation des besoins sanitaires de la population ! ». Et de constater que « seul le Service Public a su répondre à la situation d’abandon de la santé privée. Malgré les difficultés, il a démontré son rôle irremplaçable de pilier de la santé départementale ».

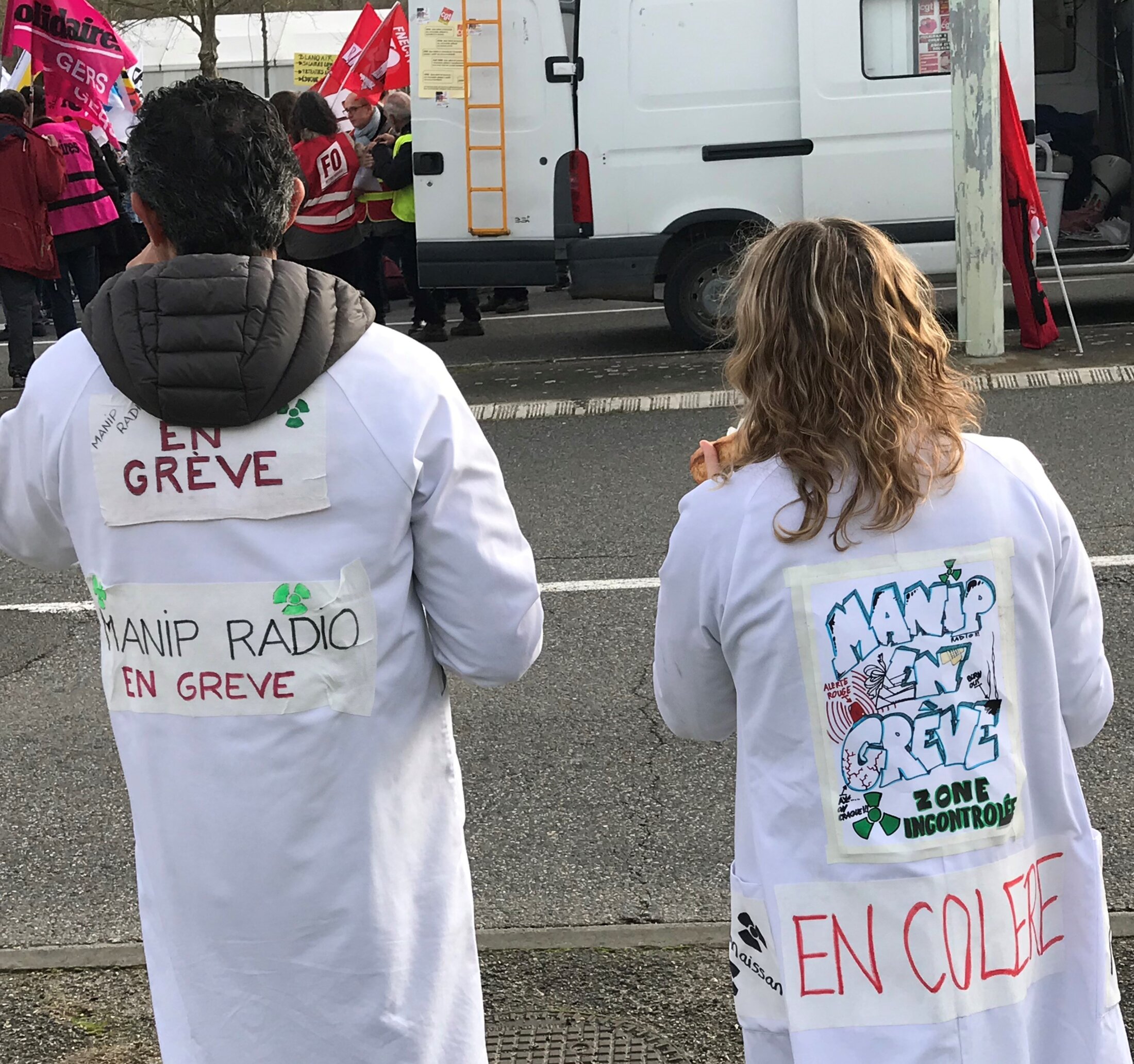

J’ai rencontré les animateurs du Comité de défense de l’hôpital public, Claude Chouteau et Christian Navarre, puis Christophe Bukovec, permanent départemental CGT Santé-Sociaux, et Benoît Daussat, délégué CGT de l’hôpital. Ce que ces défenseurs de l’hôpital public réclament c’est une égalité d’accès aux soins partout, sur tout le territoire, et une évaluation sérieuse des besoins afin que l’organisation et les équipements sanitaires soient à la hauteur.

Agrandissement : Illustration 9

Après le Ségur de la Santé qui s’était déroulé en mai-juin 2020, on apprenait qu’une enveloppe de 143 millions d’euros (137 M€ État et 15 M€ Région) serait consacrée à la construction d’un nouvel hôpital à Auch. Le député Renaissance, Jean-René Cazeneuve, rapporteur du budget à l’Assemblée Nationale, ne s’est pas privé de se vanter d’une telle décision, qui fut confirmée lors de la venue en février 2022 de Jean Castex, premier ministre. Rencontrant alors une délégation CGT, ce dernier a assuré que le nouvel hôpital serait « 100 % public ». Il a affirmé ne pas vouloir, pour la construction, de contrat de partenariat public privé, CPPP tant décrié car véritable rente de situation pour les entreprises privées. Il ne veut pas non plus d’alliance structurelle clinique/hôpital. Par contre, il souhaite une coopération avec le privé pour les soins.

Agrandissement : Illustration 10

Le faux partenariat

La CGT s’est alors réjouie du projet, redoutant cependant que l’engagement du premier ministre soit contourné et qu’un partenariat public-privé subreptice soit instauré. Elle connait les nombreux dérapages de ces contrats, disposant d’un exemple tout près, à l’Ehpad Robert-Barguisseau, où un CPPP, conclu avec Mésolia, prévoit un remboursement sur 30 ans et des remboursements au montant inconnu versés par l’Ehpad tels que cela creuse considérablement son déficit et conduit chaque pensionnaire à payer sur son prix de journée pas moins de 600 euros mensuels pour régler ce "partenariat" !

Agrandissement : Illustration 11

D’ailleurs, les craintes de la CGT se trouvèrent confortées un an plus tard, lors de la visite, cette fois-ci, du ministre de la santé, François Braun, en janvier 2023, car il précisa que l’hôpital serait construit dans le cadre d’un partenariat public-privé, sans plus de précisions. Il rencontra en tête-à-tête le Dr Lange, patron de Reviscolada, sans que l’on sache ce qu’ils se sont dit.

L’expérience a montré que si le privé ne réussit pas dans le Gers c’est parce que le « volume d’affaires », pour réaliser les profits escomptés par les actionnaires, n’est pas suffisant. C’est bien la raison de l’échec (sans doute programmé) de la Clinique de Gascogne conduisant à sa fermeture. Il ne sert à rien de tenter de faire revenir le privé par la petite porte. La conception que partagent le Comité de défense de l’hôpital public et la CGT Santé-Sociaux du Gers (majoritaire dans les établissements de santé gersois) est que lorsque le privé est inclus dans le public, il cherche en permanence à phagocyter le public, et à s’accaparer tout ce qui est rentable et générateur de profits.

Agrandissement : Illustration 12

La direction du CRF La Reviscolada était intéressée par la reprise partielle de la Clinique de Gascogne, elle était prête à ouvrir des blocs opératoires, avec une alliance forte avec les urologues. L’ARS et le Préfet abondaient dans ce sens. Cette alliance Reviscolada-Clinique-Hôpital, que l’ARS était prête à financer sur les deniers publics, était sur le point de se concrétiser (une charte avait même été rédigée), le directeur régional de l’ARS, Didier Jaffre, ayant débarqué à Auch clamant qu’il venait « sonner la fin de la récré ». Sauf qu’il apparut bien vite que les capacités de la Clinique de Gascogne étaient surévaluées et que la proposition de Reviscolada était bien fragile (on n’ouvre pas de but en blanc des blocs opératoires en quelques semaines, l’acquisition de blocs… en Chine s’élevant à 30 millions d’euros). C’est ce qui explique le recul de l’État sur une solution privée-publique. Les risques qui se profilaient n’avaient pas échappé à la directrice de l’hôpital d’Auch elle-même, Sylvie Lacarrière, qui voyait dans les propositions du docteur Lange davantage une recherche d’opportunités de circonstance qu’une contribution à une politique de santé axée sur les besoins de la population. Il était préférable que le CRF continue à faire ce qu’il fait déjà, y compris le suivi des sorties de chirurgie de l’hôpital public, qui, de son côté, récupérait les activités chirurgicales de la Clinique. La CGT prend acte de cette réalité, bien qu’elle aurait souhaité que l’hôpital ait son propre centre de rééducation fonctionnelle, alors qu’il ne dispose que d’un secteur de rééducation fonctionnelle avec kinés, mais sans spécialité neurologique.

Dans cette période tendue, le monde libéral ne s’était pas privé de déverser ses critiques récurrentes à l’encontre du secteur public. Ce sont les malades encore suivis par la clinique lors de sa fermeture qui ont fait les frais de ces tergiversations ainsi que le personnel de la clinique dont les intérêts n’ont pas été pris en compte dans ces tractations (l’ARS ne s’étant même pas posée la question de son devenir). Début juin, l’hôpital a organisé un job dating pour procéder à des recrutements pour une dizaine de postes à pourvoir (soins, technique, administration), s’adressant d’abord aux anciens salariés de la clinique.

Aujourd’hui, grâce à un Groupement de coopération sanitaire (CGS), les médecins libéraux de la clinique qui ont finalement rejoint l’hôpital peuvent poursuivre en partie une activité privée au sein de l’hôpital public, avec des conditions de rémunération comparables à celles dont ils bénéficiaient auparavant.

Pas de compromis sur l’égal accès aux soins

Agrandissement : Illustration 13

Le Comité de défense et la CGT-Santé posent, nous l’avons vu, un principe préalable : chaque citoyen doit pouvoir se faire soigner dans le département avec les mêmes offres de soins qu’ailleurs sur le territoire français. L’accès des Gersois à la santé n’est pas plus problématique qu’ailleurs, sauf qu’ailleurs on est loin d’avoir un dispositif satisfaisant. Ce principe d’accès égal pour tous ne s’accommode pas de compromis avec un secteur privé qui soigne avec des dépassements d’honoraires. Des accords peuvent être envisagés avec le CHU de Purpan (Toulouse), des spécialistes de cet établissement se déplaçant sur Auch. Cela existe déjà en cardiologie où des spécialistes du CHU forment au chef-lieu du Gers de jeunes médecins. Il en est de même pour les urgences : est instaurée une collaboration avec les urgentistes de Purpan (sans cela, le service d’urgence d’Auch aurait fermé). Si les urologues de la Clinique de Gascogne n’avaient pas fini par accepter de rejoindre l’hôpital, le même accord avec le CHU aurait pu se faire pour cette spécialité. Une fois l’hôpital public sauvegardé, bien équipé, alors des accords avec des médecins libéraux peuvent se concevoir mais avec une position dominante du public.

Un autre principe est primordial, selon eux : on ne peut parler de la politique de santé locale sans tenter d’établir quels sont les besoins. De nombreuses tensions découlent de l’absence de plan général de développement sanitaire et social. Des mesures de restrictions sont prises dans les hôpitaux sous prétexte de solutions possibles en ambulatoire, alors même qu’elles ne sont pas encore en place. Les appels à projet, lancés par les autorités publiques, ne s’inscrivent même plus dans une véritable politique de santé, n’affichent même plus l’importance de la sauvegarde du service public : alignement compartimenté de projets sans vision d’ensemble. Les décisions d’importance se prennent parfois à la volée, comme cela a été le cas à l’hôpital de Condom où le Conseil de surveillance envisage 500 000 euros pour refaire le service d’urgence, l’ARS présente approuve, pire, elle décide sur le champ que ce sera 5 millions ! Cependant, depuis cette décision, pas de nouvelle.

Agrandissement : Illustration 14

Les documents établis par le Centre Hospitalier décrivant le projet du futur hôpital, dans un langage ronflant technocratique, évoque bien le Projet médico-soignant censé prendre en compte les évolutions démographiques, épidémiologiques, techniques et technologiques afin de déterminer l’offre, mais dans le cadre d’un comité de pilotage fonctionnant dans la discrétion, sans restitution au public. Le bulletin du GHT du Gers Connexion, de mai 2023, n’apporte aucune précision.

Centres de santé

Faute d’initiative des autorités publiques en la matière, le Comité de défense a lancé l’idée, il y a quelques années, de la création d’un Observatoire départemental de la santé : à partir d’observations dûment constatées, on définit l’équipement nécessaire, on dégage les moyens financiers et on met en œuvre. L’ancien président du Conseil Départemental, Philippe Martin (PS), était emballé, il l’évoquera même dans un discours mais ne donnera pas suite. Par contre, il a écouté le Comité de défense sur ses propositions de mettre en place des centres de santé publique (avec des soignants salariés) auprès des hôpitaux puisque le Gers a un bon maillage en hôpitaux de proximité. Cela a mis du temps pour se réaliser, pas toujours auprès d’un hôpital. Celui de Fleurance a déjà ouvert ses portes en mai 2022 avec deux jeunes femmes médecins salariées du Département, avant de s’installer l’an prochain dans l’ancienne… Halle au Gras aménagée. Un autre fonctionne à Plaisance-du-Gers depuis septembre 2022 (inauguré par Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, le 29 juin dernier). . Un troisième a été installé à Saint-Clar, sous responsabilité municipale.

Aujourd’hui ce qui agite le Landerneau gersois c’est le lieu d’installation du futur hôpital. Les deux sites le plus souvent invoqués sont côtés ouest (direction Tarbes) dont l’un sur un terrain limitrophe de l’actuel hôpital. Si cela rassure sur le fait qu’il ne sera pas côté est (direction Toulouse), donc pas à proximité de Reviscolada (une alliance plus ou moins fusionnelle avec cet établissement privé s’éloigne), l’un des projets, près de l’hôpital existant, court le risque d’être modeste en conservant pour partie certains bâtiments et toujours avec un seul accès (l’enveloppe annoncée, 143 M€, a le mérite d’indiquer qu’un projet existe mais est considérée par certains comme insuffisante pour construire un hôpital neuf : c’est le montant d’un contournement autoroutier ou à peine plus qu’un avion Rafale). Cette dernière solution est approuvée par les uns qui voient là la possibilité d’économies, alors que d’autres la qualifient de stupide, faite « à l’arrache ou à la mords-moi-le-nœud ». Souhaitons que ces tergiversations ne soient pas destinées à renvoyer la réalisation aux calendes grecques.

Agrandissement : Illustration 15

Adressant ses vœux aux personnels hospitaliers en janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé une transformation profonde de l’hôpital public, en particulier la suppression de la tarification dite T2A (tarification à l’acte), instaurée en 2004 dans le cadre d’une loi Mattéi qui avait pour but de contrer les inconvénients du budget global, qui ne tenait pas compte de l’activité réelle d’un établissement. Les "libéraux" voulaient faire de l’hôpital une entreprise, chaque maladie, chaque acte avait son tarif. Sauf que la T2A avait de gros défauts : les hôpitaux pour faire du chiffre se sont engagés dans une course à la rentabilité et ont multiplié les actes, surtout rémunérateurs, à quoi l’État a répondu… en réduisant le montant de remboursement de ces actes ! Ce qui est cocasse, et jamais dit, c’est que le budget global en vigueur depuis le 1er janvier 1984 avait justement pour but de contrecarrer le système précédent qui reposait sur le prix de journée, et donc sur l’activité, système qui était alors jugé « archaïque ». Le Président de la République a également annoncé que la loi Bachelot de 2009 au titre pompeux (HPST, hôpital patients santé territoires) et au contenu bien sarkozyste serait réformée : elle supprimait le pouvoir des médecins, avec désormais un chef unique, le directeur administratif, qui bien souvent doit écouter impassible (souvent mort de trouille) les récriminations des soignants mais appliquer sans barguigner les directives venues du ministère via le directeur régional de l’ARS. La crise sanitaire a montré que le personnel soignant avait joué un rôle considérable, prenant des initiatives, les directions administratives ayant dû souvent leur laisser le champ libre. Ces mesures devraient être inscrites dans le prochain PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) à l’automne, à moins que M. Macron l’oublie (il avait déjà promis en 2017, durant sa première campagne présidentielle, de supprimer la T2A).

On l’a bien vu avec la contre-réforme des retraites : pour les néo-libéraux comme les ultra-libéraux, un système qui brasse autant de milliards hors de toute possession capitalistique est insupportable. Les médecins libéraux se voilent la face : ils ne sont pas rémunérés par leurs patients/clients mais par la collectivité (Sécurité sociale). Les plus radicaux sont prêts à basculer dans le monde dit libéral en se déconventionnant, la plupart des autres sont désireux de voir le système perdurer. Sauf que la menace qui pèse sur eux ne viendra peut-être pas de l’État mais des ultra et néo-libéraux pour qui la médecine libérale, si elle n’est pas socialiste, n’est pas non plus capitaliste puisque les grands possédants n’ont pas la main sur un pactole qui est géré par la collectivité et se répartit entre une multitude d’individus. Si des médecins nombreux se déconventionnent, la crainte maintes fois avancée d’une médecine à deux vitesse prendra concrètement corps : d’une part seuls ceux qui sont fortunés pourront s’adresser à eux, des assurances privées ad hoc prendront en charge une partie des dépenses, d’autre part, à terme, ces assurances pourront même recruter et salarier des médecins (éventuellement grassement, pas sûr) pour maîtriser totalement ces dépenses de santé en engrangeant les profits afférents. Souvenons-nous de Denis Kessler, récemment disparu, qui joua un rôle important au sein de patronat, qui fut un dirigeant de premier plan du monde de l’assurance, qui revendiquait de sortir de 1945 et « de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ! ».

Agrandissement : Illustration 16

_______

(1) En réalité, ce n’est ni clausus ni apertus qui compte mais l’évaluation des besoins : il y a manifestement un manque de volonté récurrent, certainement lié au cadre d’exercice de la médecine, car dans les années 2000 l’État a porté une évaluation des besoins dans le domaine du travail social. Pour avoir participé à ce travail en Midi-Pyrénées, je peux attester de l’engagement sérieux de l’État qui, au terme d’une concertation qui a duré plus d’un an, a arrêté les effectifs nécessaires pour les années à venir et a augmenté les quotas attribués aux centres de formations (assistants sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, conseillers en économie sociale et familiale).

. Voir Lutte victorieuse en faveur d’un hôpital public : description d’une lutte syndicale exemplaire qui a su mobiliser largement et obtenir gain de cause dans l’équipement en imagerie médicale d’un hôpital public.

Agrandissement : Illustration 17

. Je parle de contre-réforme des retraites car une réforme est censée améliorer la situation des citoyens, or celle imposée par le pouvoir Macron-Borne est nullement un progrès mais un recul en matière de droits sociaux, obtenue à l’arraché en avançant pléthore de faux arguments.

. ultralibéral : qui n’accorde aucune place à l’État excepté pour ses fonctions régaliennes (sans intervention dans le domaine de l’économie et du social), seul moyen de dégager le maximum de profits avec la promesse qu’ils ruisselleront et finiront par assurer un développement économique qui devrait bénéficier à tous ; néolibéral : qui compte sur l’État, se sert de l’État pour dégager les dits profits (c’est ce qui explique que les tenants de ce type d’économie peuvent envisager le "quoi qu’il en coûte", sans être "socialistes" pour autant, contrairement à ce que proclament des propagandistes ultralibéraux qui cherchent à tromper l’opinion).

Happytal : cette société privée, créée en 2013 (sous François Hollande donc), propose des services au sein de l’hôpital public, comme choisir une chambre avec surcoût, faisant sa pub sur les sourires de ses hôtesses. Elle prétend vouloir aider les patients à pouvoir quitter plus vite l’hôpital. Présente dans une centaine d’établissements de santé, start-up rentable, elle a été rachetée par La Poste (privatisée) qui, par ailleurs, continue à fermer ses bureaux postaux dans les quartiers où ils rendaient un grand service. Ainsi va le monde dit libéral !

Agrandissement : Illustration 18

. Toutes les photos de cet article : Yves Faucoup

Billet n° 744

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup