Agrandissement : Illustration 1

Le réalisateur, Frederick Wiseman, est un spécialiste de l’immersion : s’il a sorti récemment, à 94 ans, un documentaire de quatre heures sur les cuisiniers français Troigros, après avoir couvert le Crazy Horse et l’Opéra de Paris, l’ancien professeur de droit a débuté comme cinéaste en 1967 avec Titicut Folies dans un hôpital d’aliénés dans le Massachussets et Juvenile Court dans un tribunal pour mineurs dans le Tennessee. Il a réalisé 43 documentaires tous conçus de la même façon : une caméra qui capte le maximum, sans questions ni commentaires, suivi d’un travail de montage considérable.

Welfare était son dixième film, sorti en 1975 (la version française en 2023 seulement) : il a engrangé de nombreuses heures de rush, a titré son film avec ce laconique Welfare, terme utilisé aux États-Unis pour désigner l’aide sociale mais qui signifie d’abord "bien-être", le cynisme du système permettant d’imaginer qu’avec un secours de quelques dizaines de dollars le pauvre américain ne sera pas en situation de survie mais de bien-être. Les employés tiennent cependant à préciser qu’ils relèvent d’un organisme municipal et non pas caritatif. Les aides sont apparemment soumises à retenue sur succession, puisqu’il est dit à une femme qu’elle devra céder sa maison (qui appartient en réalité à son mari) pour ouvrir droit à l’aide sociale (1).

Les scènes se déroulent à New York. Les salles d’attente du bureau d’aide sociale sont bondées. Tous des pauvres gens : les uns dessinent, d’autres lisent, s’ennuient et fument (comme tout le monde à l’époque dans les bureaux). L’un se dit ancien Marine de la guerre de Corée, un autre Apache venu de l’Oklahoma : « je suis un être humain, ni blanc, ni noir : indien ». Échappé d’une réserve, « comme d’un camp de concentration ». Mais comme ce sera souvent le cas dans ce long film (2h47) en noir et blanc, il est renvoyé dans un autre bureau, au 39.Broadway, car il n’est pas inscrit ici, la preuve : « vos chèques ne viennent pas de chez nous ». Régulièrement, s’ils ne sont pas renvoyés au bout de la ville, les demandeurs sont ballotés de bureaux en bureaux. Déjà, ils ont parfois dû resquiller dans le train pour venir jusqu’ici. On a l’impression d’assister à un reportage dans un pays du tiers-monde où la paperasserie dissimule une gestion des dossiers approximative (quelques cartes perforées cependant, au balbutiement de l’informatique). Parfois il y a confusion car erreur sur l’adresse de domiciliation (la First-Avenue n’est pas la First-Avenue East). L’un dit qu’on lui a refusé une carte d’aide médicale. Pourquoi est-il resté un mois sans venir ? J’ai fait quelques jours de prison, parfois une nuit seulement, précise-t-il. D’autres ont séjourné bien plus longtemps derrière les barreaux : des mois, des années.

« T’as qu’à te pendre ! »

L’employé fait remarquer à une femme qu’elle a travaillé dans les services sociaux, et avait donc un bon salaire, sauf que, consultant les relevés bancaires, il s’avère que d’importantes dépenses sont consacrées aux enfants (« bin oui, on dépense pour les loisirs, le cinéma »). Elle ne travaille pas car elle est épileptique, elle voudrait avoir droit à l’assistance médicale. Une autre femme dit que son père étant dans l’armée, elle n’aime pas les militaires, de surcroît elle est rejetée par sa mère. Son mari a la solution : « t’as qu’à te pendre ! ». L’employée de cette Amérique puritaine est étonnée, car l’homme et la femme vivent ensemble alors même qu’ils ne sont pas mariés ! Une autre est mariée, pas divorcée, mais elle ne sait pas où est son mari : on lui oppose que celui-ci travaille peut-être et a une belle situation. Une femme a fourni les fiches de paie de son mari, sauf qu’elle ne vit plus avec lui. Il va falloir faire une enquête : ça devra passer devant le juge des affaires familiales. En attendant, elle voudrait un chèque. Une autre venue avec son mari dit que celui-ci est marié, lui s’offusque : « pourquoi dis-tu que j’ai une femme ? » Pour toute réponse, elle dit qu’elle n’a pas mangé depuis deux jours et qu’elle perd la tête. Alors ils sont renvoyés au 5ème étage, service logement, puis au 4ème, service emploi.

Agrandissement : Illustration 2

Le 3ème étage est le service des compensations, qui tente de régler les conflits sur l’attribution ou non d’une prestation. Une préposée massive crie régulièrement : « au suivant ! ». Une jeune femme est là avec un bébé dans les bras. Elle a reçu 66 dollars. Mais « des drogués, dit-elle, m’ont volé l’argent de l’aide sociale ». Alors elle doit se rendre au 3ème étage. Certains protestent d’être ainsi renvoyés d’un bureau à l’autre. L’un, titubant, sortant de l’hôpital psychiatrique, jette tout par terre. Une "assistante sociale" (selon le sous-titrage) refuse de lire une lettre qu’il brandit dans laquelle il est question du World Trade Center.

On assiste à des scènes répétitives, à des échanges qui n’en finissent pas, incompréhension réciproque. Impression que les employés, qui mâchouillent consciencieusement leurs chewin-gum, ne font pas beaucoup d’efforts pour comprendre. Cadrage sur les visages désespérés si ce n’est ravagés des demandeurs. C’est compliqué car certaines aides relèvent de l’Aide sociale fédérale et non pas de l’Assistance locale. Et pour payer le médecin, il faut obtenir un secours de l’Assistance médicale. Une jeune femme, enceinte de 5 mois, n’a pas fourni la bonne attestation produite par l’hôpital. Elle est catastrophée, et ça palabre pendant des heures, jusqu’à ce qu’une employée arrive tenant doctement le papier et le déclarant valide : en effet, le médecin a bien indiqué la date d’accouchement, donc tout est en règle ! À se demander si cette découverte n’est pas là pour que cesse la réclamation.

Un enfant est en danger ? C’est la mère elle-même qui l’affirme car elle garde le chien d’un voisin qui est malade (le chien) : donc l’enfant doit être retiré de sa famille parce qu’un chien est malade ! La mère est prévenue : elle risque de ne jamais revoir son enfant. Un inspecteur doit se rendre au domicile, mais il ne pourra le faire que dans plusieurs mois car il manque du personnel dans le service concerné.

Un jeune homme, drogué, demande à être relogé après l’incendie qui a détruit son habitation : le service du logement lui dit qu’il n’y a pas d’urgence puisqu’un ami l’a relogé. Sauf qu’il craint que cet ami s’en aille et ne veuille plus le loger. L’employé, qui lui a demandé s’il a bien fait une cure de désintoxication, dit ne rien comprendre de ses explications alors qu’il s’exprime en toute clarté. Un autre usager, grossier, vient réclamer son chèque de 60 $. D’autres disent qu’ils n’ont jamais reçu leur chèque, non envoyé ou perdu.

La salle d’attente est une vraie cour des miracles. Des êtres humains dépenaillés, vêtus modestement ou, dans de rares cas, en costard-cravate. L’un dit : « Je suis pauvre après 22 ans d’études et 22 000 dollars de revenu, licencié après 17 ans de service ». Une vieille femme réclame la charité, les Noirs sont accusés d’avoir priorité partout. Des colères éclatent, certains ne supportent plus de patienter. Les chefs de service tentent de détourner les disputes. Un policier surveille ce triste monde. Un aveugle vient faire renouveler sa carte d’assistance médicale. Celui qui se trompe et vient la veille du rendez-vous se fait sermonner pour être là un jour trop tôt.

Une jeune femme noire, Valerie Johnson, qui a manifestement des problèmes psy, se disant infirmière, réclame de pouvoir passer deux semaines à l’hôtel. Une cheffe dit à ses collègues qu’elle vient là parce qu’ailleurs « on a dû vouloir se débarrasser d’elle ». Elle a 100 $ pour manger mais rien pour payer l’hôtel. On lui dit que l’allocation pour le loyer est un forfait. Apparemment si le montant du loyer est supérieure à l’allocation versée, alors celle-ci n’est pas attribuée (cette situation apparaitra plusieurs fois au cours du documentaire). Il s’agirait d’une loi de 1937, dite Taft-Hartley [erreur sans doute de sous-titrage car la loi Taft-Hartley, de 1947, porte sur les relations syndicats-patronat ; il s’agit vraisemblablement de la loi Housing-Act de 1937 ou Wagner-Steagall, créant des offices du logement social]. Elle maintient que ce qu’on lui a donné c’était pour les repas. Il lui faut rendre le chèque pour le loyer car ce n’est pas prévu pour l’hôtel. 100 $ devraient suffire : pour le gaz, l’électricité et manger ! L’épicier peut faire crédit mais seulement sur une journée.

Cette jeune femme est éteinte. S’approche d’elle une autre femme malade, qui parle très fort, mais Valerie ne réagit pas, allure de chien battu. Elle se contente de dire qu’elle se nomme Valerie Johnson et qu’elle est la seule femme à porter ce nom. Les professionnels ne la comprennent pas, elle ne comprend pas qu’ils ne la comprennent pas, nous spectateurs on a l’impression de la comprendre. On ne trouve pas son dossier, il faut qu’elle revienne le lendemain. Tous ces désœuvrés redoutent ces reports de rendez-vous, car ils savent qu’ils n’auront pas le même interlocuteur et qu’il faudra tout réexpliquer (comme aujourd’hui nos plateformes téléphoniques). La séquence doit bien prendre un quart d’heure du film !

Agrandissement : Illustration 3

Ce n’est pas de la théorie…

Deux très jeunes femmes parlent de leurs appartements au loyer à 135 ou 160 $ où règnent les rats. L’une, mère célibataire, a un père asthmatique et une mère cardiaque. L’une, qui a fait une cure de désintoxication, à cinq mois de grossesse, a dû venir cinq fois pour ouvrir un dossier. L’autre lui confie que le psy atteste qu’elle est mentalement stable : « ils cherchent à te faire passer pour folle pour n’avoir pas à payer ». Sandra Oppenheimer se plaint : « on nous fait tourner en rond, ça m’énerve ». Un homme s’agace auprès du guichetier : « je ne vous parle pas de théorie, je vous parle d’une situation concrète ». Certains n’hésitent à diagnostiquer le présent : « il n’y a plus de classe moyenne, il n’y a que des riches et des pauvres » et à pronostiquer l’avenir : « si on ne change pas d’ici 15 ans, il n’y aura plus d’Amérique en 1988 ».

Une femme refuse de se rendre dans un refuge pour femmes selon la proposition de l’"assistante sociale" : car ce sont « toutes des cinglées ». La peine de mort est évoquée (alors même qu’à la date de sortie du film, il n’y a jamais eu aussi peu d’exécutions : 3 "seulement" au cours de la décennie 1970-1979, alors que 191 ont été pratiquées au cours de la décennie précédente et 518 pour le décennie 1990-1999). L’un proclame : « ils sont pendus à tour de bras », un autre « mon frère a été pendu alors que j’avais 5 ans ». Un autre philosophe : « Noirs, Blancs, Bleus, Verts, nous sommes tous des sauvages ». L’un explique pourquoi Caïn a tué Abel, un autre s’étonne que les Noirs disent « à bas les Blancs », alors qu’avant c’étaient les Blancs qui disaient : « à bas les Négros ».

Un Blanc s’adresse de façon véhémente à un homme qu’on ne voit pas tout de suite : il s’agit en réalité d’un policier noir, qui reste impassible devant les insultes proférées à son encontre. Le premier se vante d’avoir été artificier dans la Marine, partisan du KKK, prêt à exploser la gueule d’un noir qui s’approcherait trop. Le policier finit par dire : « je risque ma vie pour un pays qui n’est pas le mien ». L’autre : je vais tuer tous les Noirs avec ton Magnum. Le policier en vient à utiliser la force et à sortir cet importun.

Sans cesse attendre, être considéré comme un éventuel fraudeur, être renvoyé ailleurs, être humilié jusqu’à ce que colère s’ensuive. Tout est fait pour décourager, inciter à l’abandon (une des raisons du non-recours). L’un, sans doute juif, dit qu’il peut continuer à errer, « ça fait 5735 ans qu’on le fait ». Même Godot vient à la rescousse de la démonstration : on l’attend encore, dit quelqu’un (« j’attends depuis 124 jours… quelque chose qui n’arrivera jamais »). On imagine que la quasi-totalité des protagonistes n’attendent plus rien : cela se passait il y a cinquante ans.

Agrandissement : Illustration 4

Welfare est assimilé aussi à social work, travail social, d’où le fait que des critiques du film ont cru pouvoir dire que les fonctionnaires chargés de recevoir ces pauvres gens étaient des travailleurs sociaux, ce qui est méconnaître totalement ce métier. Ce sont des guichetiers, pas des travailleurs sociaux qui, par définition, s’inscrivent dans un accompagnement social de la personne. Ici il s’agit juste de dire si la personne a un droit ou pas, entendre ses récriminations, en déceler les raisons si une erreur a été commise, sachant que bien souvent, pour ce personnel ni énervé ni conciliant, c’est le réclamant qui s’est trompé.

-----

(1) En France (législation en vigueur), pour ouvrir droit à un complément d’aide sociale pour hébergement dans un Ehpad, il y a récupération sur succession, lorsque l’actif net successoral dépasse 105 300 euros. Il en est de même pour l'ASPA (minimum vieillesse). Mais pour les autres prestations d'aides sociales, au logement (FSL), au handicap (AAH), à la dépendance (APA), à la pauvreté (RSA), il n'y a pas de récupération.

-----

. Welfare est aussi le titre d’une pièce de théâtre de Julie Deliquet, jouée à Avignon en juillet 2023. 15 personnages, tirés du film, se succèdent sur la scène. Spectacle qui a eu droit à la Cour d’honneur du Palais des papes. La critique du Monde a considéré que Welfare se perdait en passant de l’écran à la scène. Applaudissements polis pour « saluer l’humanisme du propos et l’audace de ce choix ». Mêmes réserves du site Le curieux des arts (ici). Peut-être parce que, paradoxalement, le théâtre exigeait de l’action alors que le long film se contentait des visages et des paroles. Le photographe Christophe Raynaud de Lage a pris de nombreuses très belles photos de ce spectacle : je le remercie de m’avoir autorisé à en reproduire (ci-dessous).

Agrandissement : Illustration 5

Ouvrages de sociologie sur la vie au guichet :

. La vie au guichet, Administrer la misère, de Vincent Dubois, éd. Points, 2015 (première édition 1999 chez Economica). Cette enquête aux guichets de la CAF a été menée en 1995, elle a consisté en une observation directe dans la perspective d’une analyse critique de l’action publique. Ce sont les plus démunis qui viennent au guichet. En France, sous régime de droits sociaux, l’agent vérifie les droits au regard des justificatifs fournis, tandis que « dans un modèle de charité publique » comme aux États-Unis, « l’agent du welfare évalue la situation du demandeur et apprécie les caractéristiques qu’il juge devoir prendre en compte pour statuer sur chaque "cas"».

Agrandissement : Illustration 6

À noter que s’il est indéniable que les bureaux de la CAF sont un lieu où vient se déverser la misère, l’auteur semble avoir tendance à considérer que c’est un lieu essentiel d’expression de la souffrance sociale. Or il ne traite pas du travail social. Dans son livre plus récent, Contrôler les assistés, Genèse et usages d’un mot d’ordre (éd. Raisons d’agir, 2021, somme de 450 pages), il en est de même : en effet, l’auteur précise dans une note laconique que le contrôle des assistés ne sera abordé que dans le cadre de son étude auprès des contrôleurs de la CAF. Dans ce second ouvrage, il creuse cependant la façon dont le contrôle social évolue dans le cadre d’un État social en transformation, avec « discours culpabilisants et moralisateurs » ce qui conduit l'auteur à considérer que notre système rejoint « la charité pré-welfare ». Ouvrages passionnants qui mériteraient un bien plus long développement.

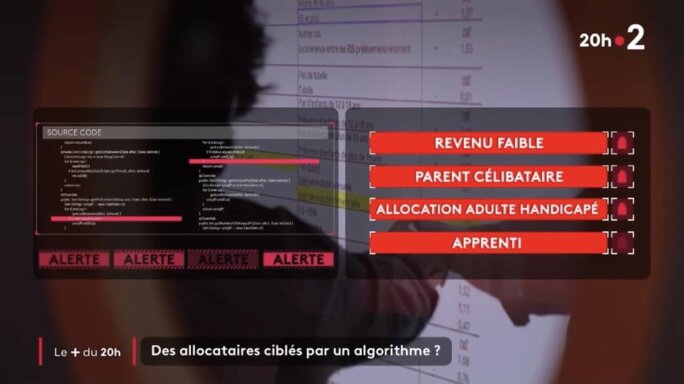

L’algorithme pour traquer les allocataires

Agrandissement : Illustration 7

France 2 a diffusé mardi 23 janvier, dans son journal de 20h, un reportage sur l’algorithme des Caisses d’allocations familiales qui ciblerait les allocataires les plus susceptibles de se livrer à la fraude sociale. La CAF attribue une note à chacun de ses allocataires à partir de différents critères : avoir de faibles revenus, être parent isolé, être apprenti. Selon « plusieurs associations », ce sont les personnes les plus précaires qui seraient visées. C’est la Quadrature du Net qui fournit les infos à France 2. Un contrôleur délégué CGT reconnait les dérives. La CNIL approuve le logiciel. A l’accusation de ciblage orienté, la Caf répond que par définition l’organisme social verse plus d’aides aux personnes précaires et isolées, donc il est normal que ces dernières soient plus représentées dans les contrôles. Façon de botter en touche en semblant proférer une évidence, sauf que le reportage montre bien que tout le monde n’est pas contrôlé de la même façon.

Dans un article du Monde du 5 décembre, c’est Lighthouse Reports qui avait eu accès à cet algorithme de la CAF et en rendait compte. Les situations à risque ou score de suspicion seraient les suivantes : avoir des revenus faibles, être au chômage, être allocataire du RSA, habiter dans un quartier "défavorisé", avoir un loyer élevé, ne pas avoir de travail. Le quotidien publiait le témoignage d’une mère isolée fragilisée par un contrôle ciblé.

Dans un document portant sur l’année 2022, la CAF se vante de sa lutte contre la fraude. Elle annonce ainsi 1,36 milliard d’euros de « droits corrigés ». Sauf que, dans le détail, elle indique 985 M€ d’indus et 378 M€ de rappels (restitués aux allocataires), ce qui prouve bien qu’on est loin des milliards de fraude que la droite et l’extrême droite anti-sociale ne cessent de mettre en avant sans jamais être démenties par les journalistes intervieweurs. En effet, les 985 M€ d’indus, s’il s’agit de sommes non dues cela ne signifie pas fraude, car bien souvent l’erreur peut venir de la CAF elle-même ou d’une maladresse du déclarant liée à la complexité des dossiers. Alors que la fraude des professions de santé, des employeurs et la fraude fiscale se chiffrent vraisemblablement à une centaine de milliards.

. Voir mes billets La misère s’accroit, « si je m’appelais Mohamed, je serais aidé », « J’ai vu la misère » et Les abus de la lutte contre la fraude sociale.

. Bande-annonce :

Billet n° 783

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup