Un colloque sur la mafia en Corse, organisé par le collectif Anti Mafia «Massimu-Susini », c’est une bonne initiative. D’autant plus que le profil des intervenants recoupe, presque, la totalité des disciplines et des matières liées au phénomène mafieux : Histoire, actualité, exemple italien, Droit, culture… La somme de ces domaines permet de réaliser une synthèse, pour mieux évoluer dans la réflexion. Une mafia corse, c’est un thème qui commence à poindre dans le débat public. Mais c’est la première fois que des intervenants, venant d’horizons variés (Procureurs, historiens, journalistes) échangeaient publiquement, sur ce thème.

Essayer de former une synthèse, c’est justement dans cet esprit que j’étudie le phénomène mafieux depuis plus d’une vingtaine d’années.

Avertissement

Je me suis appuyé sur le texte, ci-dessous, pour mon intervention orale lors du colloque. Mais, faute de temps, les personnes présentes n’ont entendu qu’un résumé de ce texte.

D’abord, qui suis-je pour parler aujourd’hui de mafia ou de grande criminalité ? J’ai exercé le métier de journaliste pour France 3, durant quarante ans (1978-2018), dont près de 37 ans en Corse. Bizarrement, je n’étais pas demandeur pour traiter les faits criminels. Le cadre d’un Journal Télévisé m’a toujours paru peu adapté au traitement des dossiers de mafia ou de grande criminalité. Peut-être certaines personnes, présentes à ce colloque, posent-elles un regard « mitigé » sur le traitement médiatique de la grande criminalité. Voir, dans la conclusion de ce texte, le chapitre « Caméras éteintes et Lupara bianca ».

Je me suis peu occupé de ce genre de dossiers, durant ma carrière. Mon intérêt a grandi, dans les années 2000. C’est en 2000 que « fuite » le rapport Legras. J’interviewe l’ex-procureur général de Corse, Bernard Legras (sans avoir lu son rapport). Je comprends, à cette occasion, que je ne comprends pas grand-chose à la Grande Criminalité et/ou la mafia. Je décide alors de me « soigner ».

Je vais lire, rencontrer des acteurs des dossiers, notamment des magistrats et je vais poursuivre ces entretiens après ma retraite (2018).

Je décide de rédiger des articles sur le phénomène « mafieux », sur deux blogs, depuis 2022.

Sur le fond, il ne s’agit pas d’article « classiques », de journaliste, mais une tentative de recherche pluridisciplinaire : droit comparé, économie, Histoire, géographie, politique, social, culture…

Vous y trouverez très peu d’enquêtes sur des dossiers criminels précis, certains font très bien ce travail. Je me suis, entre autre, servi de ce travail, pour essayer de mettre toutes les disciplines en cohérence.

Sur le fond, commençons par un point fondamental à mes yeux.

Je vais le répéter souvent : Une mafia ce n’est pas seulement une bande de malfaiteurs violents, c’est une association qui touche aussi des secteurs fondamentaux de la société : monde politique, monde entrepreneurial, administrations… D’où l’intérêt de s’intéresser aux disciplines, citées ci-dessus et de chercher ce qui les relie, pour étudier le phénomène mafieux. C’est la méthode que j’ai mise en œuvre pour la rédaction de mes blogs. On y trouve un article par thème et c’est la lecture de l’ensemble, qui doit permettre (du moins je l’espère) de mieux appréhender la question.

Dans mon propos, je ferai référence au contenu des articles de mes blogs. Aussi, je vous propose une méthode, pour ceux qui sont intéressés : Sur vos ordinateurs ou tablettes, vous pouvez taper: Alain Verdi, Corse: Mafia or not Mafia? Un sommaire des articles déjà publiés » .

C'est une façon de mieux suivre ce texte. D'autres articles, rédigés par des spécialistes, sont accessibles par des liens internet, tout au long de mon intervention.Enfin pour être complet, chaque article de mes blogs est truffé de liens internet, menant vers des articles spécialisés. Méthode complétée par une importante bibliographie.

Sur le fond de mon propos, je ne vais pas affirmer ou infirmer, de manière définitive, l'existence ou non d'une Mafia Corse. Je vais tenter de fournir des arguments pour nourrir votre réflexion. Je vais utiliser une méthode rodée, dans les articles de mes blog: comparer la situation italienne (notamment sur le plan juridique) et le travail produit par les observateur (Médias, universitaires...). Nous voyons que le sujet est particulièrement bien documenté chez nos voisins transalpins. Ce n'est pas toujours le cas en France. Grace à l'étude de cette documentation, nous pouvons essayer de voir si certains cas italiens ressemblent, de près ou de loin, à la situation en Corse.

Cela dit, je vais faire l'impasse sur certains thèmes abordés dans mes articles, notamment sur le blog mediapart, pour mieux traiter deux volets principaux:

D'abord, la dimension juridique et ensuite les relations entre la grande criminalité et les différents pouvoirs politiques. Je vais essayer de vous fournir un maximum de données, pour que vous puissiez vous faire une idée des enjeux autour de la criminalité mafieuse.

C'est parfois un peu ardu, accrochez-vous, la compréhension des phénomènes mafieux est à ce prix.

Introduction:

article Une mafia corse ? D’abord définir le terme

Trois « piliers » semblent structurer les mafias, particulièrement les italiennes : -D'abord, ce sont des organisations, plus ou moins formelles, où dominent des « familles ». Au sens propre et au sens figuré. Il s’agit de familles de sang (grandes fratries, cousins…) et d’alliés fidèles. C’est ce qui fait leur cohésion.

-D'abord, ce sont des sociétés « secrètes » : je cite le criminologue Xavier Raurfer : « Ce ne sont pas des gangs, on n’y entre pas par copinage, mais par initiation ». Nous verrons que cet aspect « secret » est plus un mythe qu’une réalité.

-Ensuite, Les mafias ont une implantation territoriale (une région, une grande ville..), qui renforce la cohésion familiale.

-Enfin, l’organisation mafieuse vise à une fonction principale : la prospérité de son groupe par des actions criminelles. Les gains obtenus sont placés dans l’économie légale et/ou permettent d’investir dans des opérations illégales (trafic de stupéfiants…).

Attention, ces trois piliers ne sont qu’une base. Les autres groupes criminels peuvent posséder un ou même les trois, sans être une Mafia.Ce qui caractérise une Mafia, c’est son niveau d’imprégnation, sur une longue durée. D’abord dans sa région d’origine et ensuite sa capacité à étendre son activité au niveau national et international.

Vous devez vous demander : quelle différence entre une Mafia et une bande de criminels « ordinaires » ? Une des réponses est : quand les membres d’une bande « ordinaire » sont tués ou emprisonnés, l’activité de la bande disparait. Quand une famille mafieuse est éliminée, son activité est reprise immédiatement par une autre famille et cette activité ne s’arrête pas.

Si une ou des bandes « ordinaires » cohabitent sur un territoire mafieux (une commune, une province…) elles ne doivent pas commettre de délits exercés par les familles mafieuses puissantes (drogue, racket, usure…). Le risque est le conflit, violent, avec des mafieux mieux organisés. Cela n’empêche pas les mafieux de sous-traiter certaines activités.

Vous avez vu que je parle de Mafia et aussi d’autres groupes criminels.Ce distinguo entre Mafias et criminalité « ordinaire » est effectué par un seul pays dans le monde, c’est l’Italie. Cette différence est matérialisée dans le code pénal italien.

D’autres pays : USA, Japon, notamment, connaissent des mafias, mais ne font pas un distinguo net, sur le plan juridique, pour poursuivre la grande criminalité. Les USA et le Japon possèdent des lois contre le crime organisé, mais elles sont plus étendues dans leur ciblage.

En France, beaucoup de personnes, journalistes, politiques et même magistrats, emploient, souvent, le mot Mafia pour désigner la grande criminalité. En France, c’est une expression toute faite, ce n’est pas un terme juridique. Le mot mafia n’existe pas dans le code pénal français, on ne peut donc poursuivre ce qui n’est pas nommé juridiquement.

Avant de définir le délit mafieux, pour mieux comprendre ce qui suit, je vous rappelle qu’il n’existe pas une mafia italienne, mais plusieurs mafias. Au moins quatre, mais dans le détail, plus encore. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez vous référer à l’article en ligne du site euractif. fr : « La « quatrième » mafia italienne – et les trois autres », 17 Mars 2023.

Prenons l’exemple italien

En Italie, un article du Code Pénal définit le contenu des délits mafieux. Il est accompagné d’une importante jurisprudence, issue d’une longue pratique (enquêtes, procès). L’originalité de ce pays, c’est qu’il existe deux types de grande criminalité, dans le code pénal.

La loi fait la différence entre une criminalité dite « ordinaire » ou « simple » et une criminalité mafieuse.

Dans le code pénal, l’article le plus connu est l’article 416 bis, qui définit: « l’association de type mafieux, même étrangère ». Pourquoi Bis ? C’est qu’il existe un article 416 qui définit: « L’association criminelle ».

L’article 416 bis a été ajouté au code pénal en 1982, suite à l’assassinat du préfet de Palerme, le général Carlo Alberto dalla Chiesa.

.En France existent, seulement, les articles 450-1 et suivants contre l’association de malfaiteurs. Certains estiment que ces articles suffisent pour poursuivre tout type de grande criminalité, avec une volonté politique d’aller au bout. Cette volonté politique existe-t-elle, fait-elle défaut ? En tout cas les résultats judiciaires ne sont pas probants.

Faut-il mieux appliquer les lois existantes ou changer les lois ? Cette question apparait tout au long des débats en cours.

Ces nuances, de taille, entre le délit mafieux et l’association de malfaiteurs fait penser à une différence de type médical, en prenant la parabole des antibiotiques.

Le texte français est à « large spectre ». Il permet d’étendre les poursuites à une vaste gamme de crimes et délits. Mais il possède un inconvénient, c’est l’étendue de son « spectre ». On ratisse large au début de l’enquête, mais après il faut amener des éléments précis pour aller jusqu’au procès et obtenir des condamnations. Ce constat est, peut-être, un élément pour expliquer la faiblesse des résultats judiciaires en matière de grande criminalité en France, en général et en Corse en particulier.

Le texte italien se veut plus précis. Il oblige les enquêteurs à faire rentrer les crimes et délits dans la définition donnée par la loi. Le texte est accompagné d’une jurisprudence importante. Le second avantage, du code italien, est l’existence de deux articles sur la grande criminalité. Au jeu de la comparaison, l’universitaire Raphaële Parizot (Centre de droit pénal-criminologie Nanterre) estime que : « (…) le droit français reste à la traîne. Il a clairement fait l’impasse d’une réflexion sur ce qu’est une organisation criminelle pour structurer les formes de sa réponse à la criminalité organisée ». In Revue de science criminelle et de droit pénal comparé N°. 2017/1 Dalloz.

En résumé, en conservant la parabole médicale, le code pénal italien dispose de deux « antibiotiques » et le code français d’un seul.

Pour l’Italie, Il faut comprendre plusieurs points :

-les individus poursuivis sous la qualification « 416 bis » risquent des peines supérieures à celles encourues en cas de « 416 ».

-une partie des personnes condamnées, sous 416 bis, peuvent être emprisonnées sous un régime dit de « prison dure », c'est-à-dire avec un isolement très sévère, pour les empêcher de continuer à gérer leurs affaires depuis leurs cellules. C’est le fameux article 41 bis du code pénitentiaire italien. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez lire l’article de mon blog : Italie, un régime de « prison dure » pour les mafieux .

Attention, ces deux points (criminalité « ordinaire » et « délits mafieux ») et ne sont pas exhaustifs. En Italie, il existe une grosse jurisprudence* en matière de mafia.

*Un gros cas de jurisprudence fait débat, c’est « le concours externe en association de type mafieux ». Des tribunaux condamnent, sous l’art. 416 bis, des individus, non membres d’une mafia, mais qui ont aidé, même indirectement un groupe mafieux. Saisie, la Cour Européenne des droits de l’Homme a déjà condamné un abus, mais ne condamne pas le principe du « concours externe ».

Il faut noter, également, un point très important : L’article 416 bis, ne définit pas ce à quoi ressemblent les mafias italiennes.

A la lecture de l’article 416 bis, le mot mafia apparait très peu et nous ne trouvons pas de définition d’une mafia.

C’était juridiquement impossible. Ce sont donc des délits de « type mafieux » qui sont jugés et non une appartenance à telle ou telle mafia.

Cette réalité va introduire, rapidement, une conséquence :

Des individus qui n’appartiennent pas à une des mafias connues, peuvent être poursuivis et condamnés pour « délit mafieux ». Cette nouvelle donne judiciaire fait apparaître une réalité : une « mafiosisation » de la société, sans mafia. Plusieurs procès ont débouché sur des condamnations dans le cadre du 416 bis, sans que les condamnés soient membres de Cosa Nostra, de la Camorra, de la ‘Ndrangheta ou de la Sacra Corona Unita par exemple.

On a ainsi vu un groupe d’individus condamnés, en Sardaigne pour « délit d’association mafieuse 416 bis », alors qu’ils appartenaient ni à une mafia connue sur le continent, ni à une mafia sarde, mais simplement à un groupement criminel constitué en vue de s’emparer du pouvoir dans une commune. Confère l’affaire de Barisardo (ville sarde de la région de la Barbagia) où un groupe d’individus est condamné sous l’article 416 en première instance et sous l’article 416 bis, en appel. Ce alors même que les autorités ne reconnaissent pas l’existence d’une mafia sarde. « Nell’isola non si registra la presenza di associazioni di tipo mafioso a carattere autoctono » (dans l’île on n’enregistre pas la présence d’associations de type mafieux à caractère autochtone) extrait du rapport semestriel des autorités policières antimafia (1ER semestre 2023) Page 233. Sur la Sardaigne, vous pouvez lire l’article de mon blog: « Banditisme, mafia : la Sardaigne un cas à part ? ». Pour conclure sur la Sardaigne, nous retiendrons la thèse des enquêteurs antimafia : il n’y a pas de mafia sarde, mais il faut surveiller la montée en puissance du banditisme de la région sarde de la Barbagia. Le banditisme historique y demeure vivace et son implication dans des trafics de drogue « en lien avec des mafias italiennes » est avérée. (Extrait, Rapport DIA (Janvier-Juin 2020) Chapitre Sardaigne P. 376 à P. 379). Ces liens entre mafias italiennes et banditisme sarde montrent deux choses : certaines mafias font des affaires dans l’île et le banditisme sarde s’inspire des méthodes mafieuses.

Un autre exemple de groupe criminel, condamné pour délit mafieux (art. 416 bis) est celui de la bande dite « Casamonica » à Rome (2024). A lire dans le journal La Repubblica du 16 Janvier 2024.

Retenez bien que ces cas de condamnations pour délits mafieux, sans appartenir à une des grandes Mafias italiennes, viennent contredire l’existence d’un des trois piliers dont je parlais, à savoir la pérennité des mafias, par rapport à des bandes criminelles « ordinaires ». C’est là que les choses se compliquent.

Nous nous dirigeons désormais, vers une identification du délit mafieux, plus que celle d’une Mafia.

Cela va alimenter des débats, de plus en plus vifs. Sur le sens à donner au mot mafia et sur le risque d’une généralisation d’un certain droit d’exception.

Agrandissement : Illustration 1

Évolution/progression des mafias de la région des Pouilles –rapport DIA Sept 2022, P. 175

Quelle autorité définit ce que sont les mafias ?

Ouvrons une parenthèse, pour bien comprendre certaines nuances : puisque le code pénal ne parle pas trop de mafia, qui définit l’existence de mafias ?

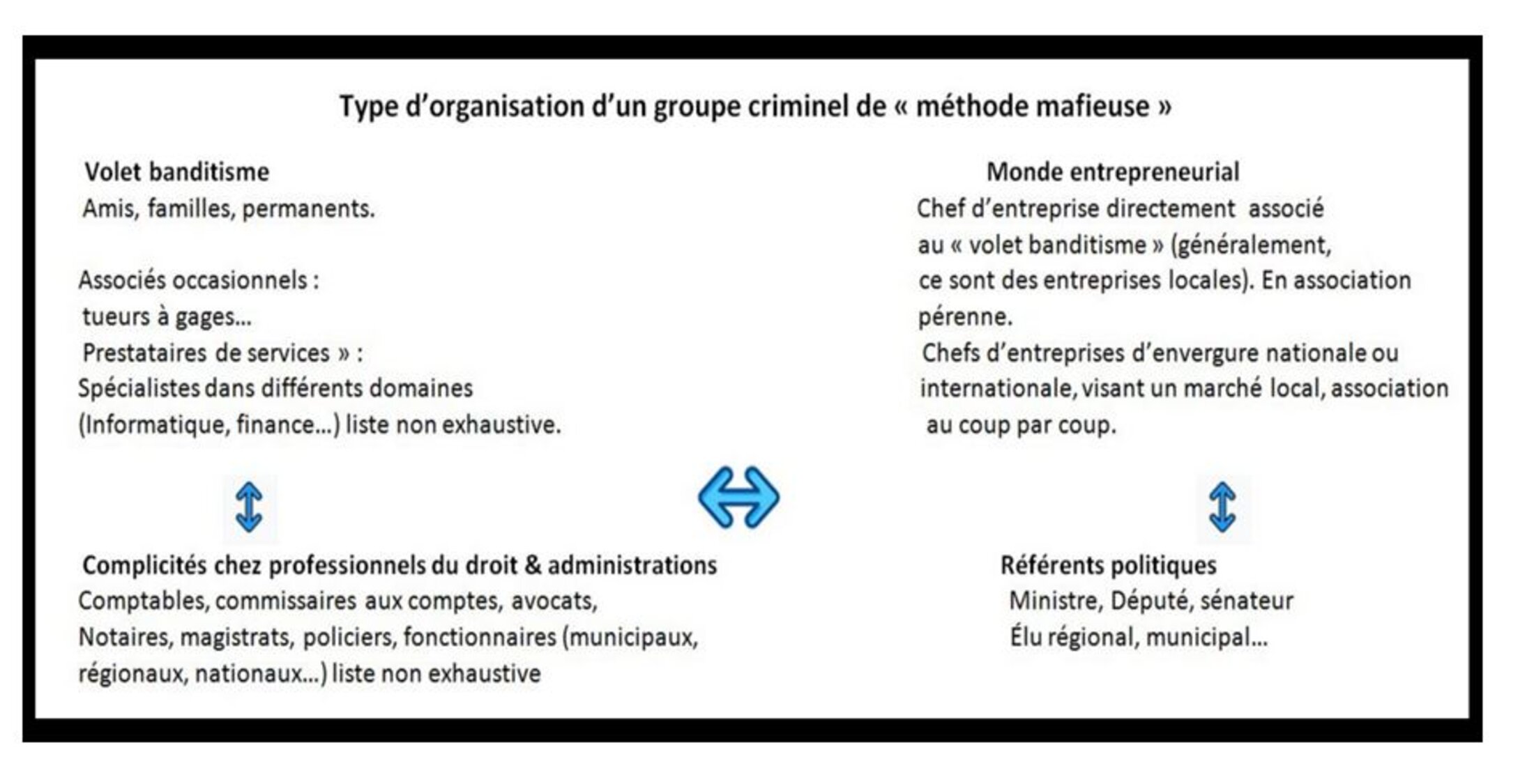

Nous allons voir que c’est moins les lois que les autorités chargées d’appliquer les lois. Si l’on veut comprendre comment ces autorités définissent les mafias italiennes, nous pouvons nous référer à un document intéressant, pour ceux qui lisent l’italien, il est en ligne sur internet.

Tous les semestres, est publié un rapport rédigé par la DIA (Direzione Investigativa Antimafia). Taper : DIA Relazione semestrali (choisir l’année).

Ces rapports détaillent l’activité criminelle globale, dans les différentes régions italiennes et insistent sur l’activité mafieuse. C’est dans ces rapports que le mot mafia et la localisation de ces groupes mafieux sont les mieux exposés.

Au moment où le gouvernement français parle de faire travailler en synergie les différents services de Police Judiciaire dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la grande criminalité, nous pouvons rappeler que depuis 1991, les quatre polices judiciaires d’Italie* sont connectées au sein de la DIA.

Notez, également, l’existence d’un « Parquet antimafia », la DNAA (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) qui coordonne les enquêtes d’une vingtaine de procureurs, à travers le pays. Ils sont en poste dans des Directions Districales Antimafia (DDA).

*Police nationale, Carabiniers, Douanes (Guardia Finanza) et police pénitentiaire.

Agrandissement : Illustration 2

*https://www.camera.it/leg19/99?shadow_organo_parlamentare=3881

**https://www.ars.sicilia.it/commissioni/xviii-commissione-dinchiesta-e-vigilanza-sul-fenomeno-della-mafia-e-della-corruzione-sicilia

Italie, indépendance de la Justice, comparaison avec la France

Une précision: en Italie, il n’y a pas que les articles du code pénal pour expliquer une certaine efficacité judiciaire. L’on trouve aussi et notamment un niveau d’indépendance statutaire des Procureurs, par rapport au pouvoir politique, unique en Europe. Un rappel important : l’Italie n’a plus de juges d’instruction depuis 1989. C’est le Procureur qui mène l’enquête, sous contrôle d’un juge (GIP) Giudice per le Indagini Preliminari (Juge pour les enquêtes préliminaires).

Notez, qu’en Italie, le Procureur enquête et défend son enquête devant le tribunal. En France, le juge d’instruction ne peut participer au jugement (art. 49 du code de procédure pénale).

Notez aussi que l’organisation de la Justice varie selon les pays.

Trois exemples :

.En Allemagne, depuis 1975, il n’y a plus de juge d’instruction. C’est le Parquet qui mène l’enquête, sous l’œil d’un juge. Mais il n’existe pas d’indépendance des procureurs, qui sont des fonctionnaires. Cette tutelle pose la question de l’indépendance des Parquets allemands (Dalloz Actualité, 13 Octobre 2021). L’Allemagne est considérée, aujourd’hui, comme un lieu important de blanchiment des mafias, notamment de la ‘Ndrangheta.

.Au Portugal, il n’existe plus de juge d’instruction depuis1987. L’autonomie des Parquet est inscrite dans la constitution. Je suis incapable de vous dire si les procureurs portugais possèdent un haut niveau d’indépendance, par rapport aux pouvoirs. Le Portugal défraie peu la chronique, en matière de mafia.

.Au Japon, absence également de juge d’instruction. C’est le Procureur qui mène l’enquête, sous le contrôle d’un juge. Les procureurs japonais possèdent un haut niveau d’indépendance, dans les textes. Cependant les différents observateurs parlent d’un « conformisme » et d’un alignement sur les idées du Pouvoir, notamment du PLD (Parti Libéral Démocrate-droite) au pouvoir, de façon quasi continue, depuis 1955. Il semble que les juges remettent rarement en question les décisions des Procureurs, comme nous pouvons le lire, sur un article de mon blog : Yakuza, la Mafia du Pouvoir japonais. Les poursuites poussées, contre la mafia japonaise sont récentes (lois de 1992). Les plaintes sont rares, la législation sur la protection des témoins est faible.

En France, l’ouverture d’une information judiciaire avec saisie d’un juge d’instruction dépend du Procureur. Sauf en cas d’affaire « évidente », meurtre par exemple, un procureur n’est pas obligé d’ouvrir une enquête, dans une affaire qui lui semble bénigne, cela s’appelle « l’opportunité des poursuites ». En Italie l’ouverture d’enquête est obligatoire, c’est la « légalité des poursuites ». L’intérêt de la « légalité des poursuites » est le suivant : en ouvrant une enquête, même succincte, sur un fait apparemment secondaire, on peut trouver un lien avec un gros dossier. Cette particularité du droit italien s’ajoute à la capacité d’auto-saisine des magistrats, depuis de nombreuses années. Voir plus loin. En tout cas, les magistrats italiens estiment que le principe de « légalité des poursuites », autrement dit de l’obligation*, est « étroitement lié au principe d’indépendance » des procureurs ». Principe énoncé lors de la Conférence des Procureurs Généraux d’Europe (5ème session) Mai 2004.

Notez que, chez nous, un individu peut porter plainte, avec constitution de partie civile, devant un juge d’instruction. S’il s’estime lésé par un ou des individus. Cela peut rester de la théorie, si l’individu lésé sait qu’il a été spolié par des membres de la grande criminalité. Par peur de représailles, les victimes portent très rarement plainte.

En France un juge d’instruction, saisi pour une enquête pour assassinat, par exemple, s’il obtient des éléments nouveaux qu’il estime en lien avec le dossier, doit demander l’autorisation au Procureur d’enquêter dans cette nouvelle direction (« réquisitoire supplétif »).

En Italie, le Procureur s’auto saisit et complète son enquête. Le juge d’instruction français ne peut s’auto saisir d’une extension d’enquête, il doit demander une autorisation au Procureur. Ralentissement assuré et refus toujours possible de la part d’un Procureur. Ce dernier doit justifier son refus par écrit.

Retenez, quand même, que les politiques italiens tentent de restreindre le pouvoir d’indépendance des Parquets, à travers plusieurs lois. Sylvio Berlusconi avait déjà commencé, l’actuel gouvernement continue. Selon le site actu-juridique.fr, l’évolution du Parquet italien présage « d’inquiétantes nouvelles transalpines ». Article 18 Février 2025.

Notez enfin, que l’indépendance statutaire des procureurs italiens n’est pas La Solution, avec un grand S, mais c’est une clef importante.

En France, plusieurs magistrats ont estimé que: « l’indépendance est dans les têtes ». C’est un peu court. Un magistrat italien peut être lâche ou corrompu, mais le courageux, s’il n’est pas protégé des balles, est couvert juridiquement, par les textes pour mener son enquête. Que l’on réfléchisse bien à une question : à quoi sert « l’indépendance d’esprit » si les lois ne permettent pas à certains enquêteurs de mieux enquêter… Une loi ne rend pas un magistrat plus courageux ou plus intègre. Simplement elle lui donne un outil juridique pour travailler.

*Dans la réalité, l’objectif de la « légalité des poursuites » n’est pas entièrement atteint. Il n’est humainement pas possible de poursuivre tous les délits. Cette obligation, de principe, demande une grande débauche de moyens humains. Les magistrats sont obligés de fixer certains critères de choix, non arbitraires, sans trop limiter le principe de la loi.

France, statut du Parquet : une lente évolution vers plus d’indépendance

En 2008, sur la Justice française, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), estime dans un arrêt que "le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : (...) il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir politique pour pouvoir ainsi être qualifié".

En 2013, la « loi Taubira » donne un peu d’air aux procureurs, qui ne doivent plus recevoir d’instructions individuelles, de la part du Ministère de la Justice, autrement dit du Pouvoir. Mais le ministre de la Justice (garde des sceaux) peut toujours donner des instructions générales. La marge de manœuvre est subtile.

Les limites des procureurs français se situent dans cet espace. Une réforme est à l’étude qui devrait leur donner un peu plus d’indépendance dans… leurs nominations.

A propos d’indépendance, je pose la question au Garde des sceaux, Gérald Darmanin, présent à l’Assemblée de Corse (27/02/2025) pour le débat sur les « dérives mafieuses ». Le ministre rappelle que la loi, de 2013, est claire : « Les procureurs ne sont pas indépendants du Garde des sceaux qui mène la politique pénale du gouvernement. Mais il faut qu’ils puissent avoir des garanties (…) une indépendance sur le disciplinaire et sur les nominations ».

Sur les nominations, aujourd’hui, le ministre propose et peut passer outre les avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Dans la loi, en préparation, le ministre devra suivre l’avis du CSM.

Pourquoi parler autant du rôle des procureurs ? Il faut savoir, qu’en France, Les juges d'instruction ne sont saisis que d’environ 4 % des affaires, tous dossiers confondus.

En Italie, l’avis du CSM italien est prépondérant en matière de nominations et dans le domaine disciplinaire. Mais l’indépendance des Procureurs italiens va plus loin. Ils ne sont pas tenus de transmettre le contenu des enquêtes, en cours, au ministère de la Justice. En France, ce niveau d’indépendance n’est pas à l’ordre du jour. A la question d’une indépendance des Parquets « à l’italienne », G. Darmanin me répond que le statut des procureurs est remis en question par l’actuel gouvernement italien. C’est exact, comme nous avons pu le voir ci- dessus.L’indépendance des procureurs italiens, face aux politiques, est régulièrement mise en cause. Même remise en cause pour l’indépendance des Officiers de Police Judiciaire liés, réglementairement, aux Parquet italiens.

Quelques mots sur les rapports polices-Justice

.En Italie, les Parquets se voient attribuer des Officiers de Police Judiciaire. Ces policiers ou carabiniers, dépendent entièrement du Parquet (article 327 du Code de Procédure Pénale.). Ils n’ont pas de comptes à rendre à leur hiérarchie d’origine (police ou carabiniers). Légalement, l’évolution de l’enquête ne doit pas être communiquée à la hiérarchie policière. Cela donne des équipes soudées Justice-Police Judiciaire. La tendance actuelle semble, cependant, être à une plus grande autonomie décisionnelle des OPJ, sur le terrain.

.En France, les enquêteurs de police judiciaire (Gendarmerie et Police Nationale) qui travaillent avec les juges d’instruction, continuent à dépendre de leurs corps d’origine. Les différents services de PJ sont donc informés de l’évolution des enquêtes. Il peut y avoir des dérapages, notamment sur des dossiers « politico-financiers », la hiérarchie policière peut demander aux OPJ de ne pas procéder à des actes réclamés par le Juge d’instruction. Ce n’est pas légal, mais cela a déjà eu lieu.

L’exemple le plus connu est le refus de perquisitionner l’appartement du maire de Paris, Jean Tiberi, en 1996. Les policiers ont téléphoné à leur hiérarchie et puis n’ont pas suivi les indications du juge d’instruction qui a perquisitionné… tout seul. Un des policiers, qui a violé le code de procédure pénale, sera suspendu… six mois.

Cet exemple n’est pas généralisé, mais il montre qu’un statut précis peut éviter de genre de bavure.

En Italie, des policiers peuvent être corrompus et transmettre des informations, aussi bien à leur hiérarchie, qu’à des voyous. Mais la loi est claire, transmettre une information est un délit.

En France l’information sur les enquêtes circule, en toute légalité, vers les hiérarchies policières. Ce n’est pas un délit, cela peu simplement augmenter le risque de fuite.

Une commission d’enquête des députés a étudié « les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire ». En 2020 elle publie son rapport. Dans le chapitre sur les liens PJ – Magistrat elle estime que : « L’appartenance administrative de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur n’empêche pas l’autorité judiciaire de mener sa mission en toute indépendance ». Pages 89 à 94 de la version PDF du rapport

Agrandissement : Illustration 3

L'ethnologue et le juge (Deborah Puccio-Den)

Étude comparée des statuts des "repentis"

Sur la confusion entre Mafia et groupement de criminels « ordinaires »

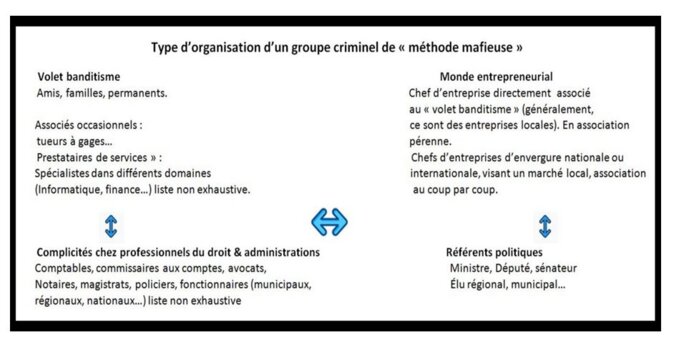

Il faut faire passer un message : on ne peut résumer une mafia à sa seule expression meurtrière. Plus que verticale, il s’agit d’une organisation transversale.

Une Mafia et/ou une organisation de type mafieux, c’est la conjonction de quatre « pôles » :

1) un volet banditisme : des amis, des familles, des tueurs et des associés occasionnels. C’est la partie la plus visible.

2) des professionnels du droits et des administrations : comptables, commissaires aux comptes, notaires, mais aussi des policiers, des magistrats, des avocats, des fonctionnaires… (Exemples récents en Corse)

3) le monde entrepreneurial : des chefs d’entreprises, associés par intérêt ou par contrainte. Pour la première fois, nous voyons deux entrepreneurs privés, qui comparaissent dans le procès de la bande du Petit Bar.

4) des référents politiques, du niveau national au niveau local.

Deux procès récents, en Italie, on démontré cette association des 4 « Pôles », notamment autour de la ‘Ndrangheta (2 procès devant le tribunal de Lamézia Terme en Calabre 2023) des gangsters, des notables, des politiques, un avocat, des policiers… sont jugés et condamnés*.

A ce jour, en France, à ma connaissance, un seul procès s’est tenu regroupant différents acteurs de ce type, sur un dossier criminel, c’est celui en cours (Mars 2025) à Marseille contre des membres supposés de la bande du Petit Bar.

Cette « association » de plusieurs catégories d’individus nous rappelle un point fondamental, une mafia n’est pas un simple groupement criminel, c’est un système de Pouvoir qui est plus large qu’une simple association de voyous (voir le schéma, ci-dessous).

*A Lamezia Terme, plusieurs individus sont condamnés, après avoir été poursuivis pour « concours externe en association de type mafieux », voir définition plus haut. Cette jurisprudence du « concours externe » permet la condamnation, dans un même procès, de personnes membres de l’association criminelle et d’individus ayant aidé cette association sans en être, directement, membres. Ces condamnations, au sein d’un même dossier, tendent à montrer l’importance du rôle des « associés externes » : politiques, fonctionnaires, avocats… Sans qui une mafia ne serait qu’une bande criminelle « ordinaire ». résumé du jugement de Lamezia Terme : TV5 Monde 20/11/2023.

Agrandissement : Illustration 5

Cela nous amène à la situation en Corse. Pour illustrer mon exemple, je prendrai le rapport du SIRASCO (Service d’information de renseignement et d’analyse stratégique de la criminalité organisée) qui a « fuité » dans les médias (2022). Ce service d’analyse de la criminalité organisée parle de : « 25 équipes criminelles qui sévissent en Corse ». Il s’agit d’une description sommaire, donnant des noms, mais sans préciser de quel type d’activité criminelle il s’agit.

En tout cas ce rapport ne parle que du volet banditisme, il n’y est jamais question, avec précision, d’association avec d’autres secteurs de la société civile. Selon moi, il y a une confusion. Je vous cite un exemple : dans ce rapport, il est question de la bande dite du « petit bar ». Le rapport en parle en ces termes : « Il s’agit d’une équipe très structurée, qui compte de nombreuses ramifications tant sur le continent qu’à l’international, de par un vaste réseau de blanchiment. Ses liens avec le milieu politique et économique en font un véritable empire mafieux ».

Donc selon un service spécialisé, la bande du Petit Bar serait une mafia à elle toute seule. On peut en douter.

Nous avons vu qu’une bande, ce n’est qu’une bande. Elle vit, elle meurt avec ses membres. Le CIRASCO ne semble pas envisager que certaines des « 25 équipes criminelles » dont parle son rapport, peuvent être reliées, même de manière informelle et que c’est cette relation qui pourrait constituer un système mafieux. Et encore, ce lien serait incomplet. Si l’on se réfère à mon illustration, ci-dessus, des «groupes criminels de méthode mafieuse », on peut estimer qu’une partie des « 25 équipes criminelles » corses, citées par le CIRASCO, ne sont que les « soldats » d’une entité plus large.

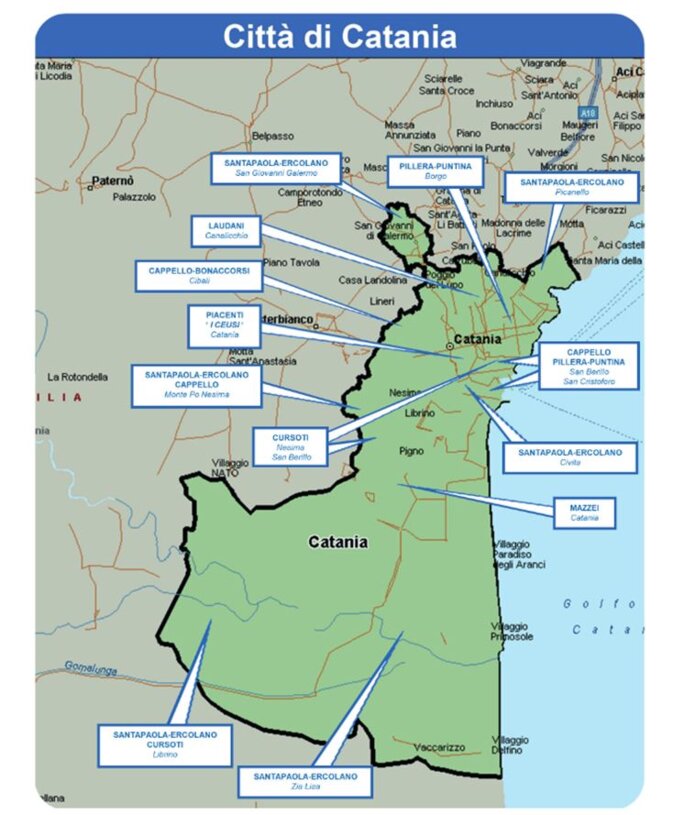

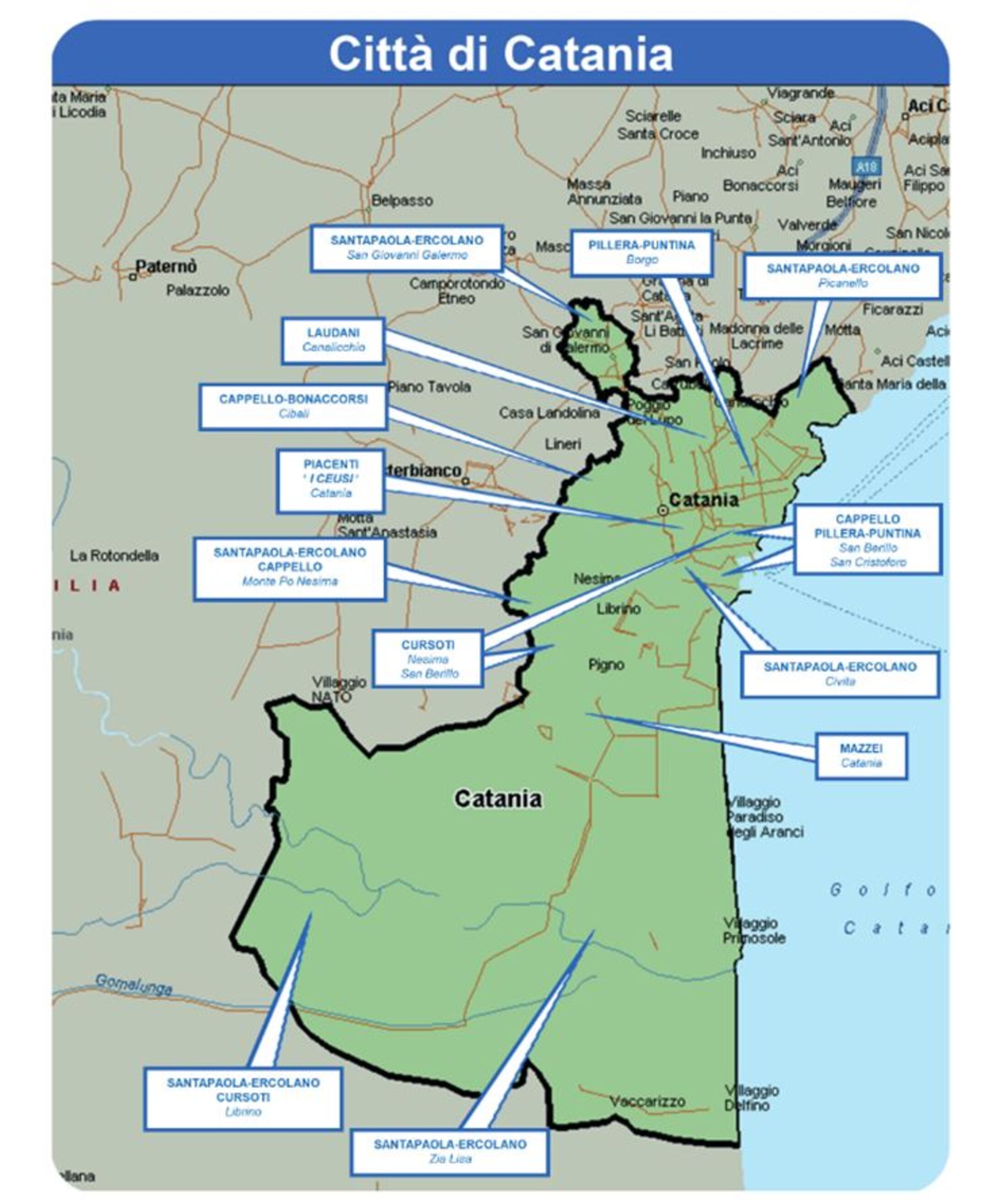

Pour comprendre cette notion d’association criminelle, nous pouvons observer, à titre d’exemple, la carte des familles mafieuses de la seconde ville de Sicile, Catane (env. 311 000 hab.). Ce document est réalisé par la DIA. La carte, ci-dessous, est extraite du rapport semestriel du service antimafia (Janvier-Juin 2023). On peut y voir le nom et l’implantation de treize familles mafieuses qui quadrillent Catane.

Ce type de carte est réalisé pour toutes les villes et les provinces (équivalent de nos départements) à implantation mafieuse d’Italie.

Agrandissement : Illustration 7

Ces familles se partagent des zones et des quartiers de la ville où elles exercent leurs activités criminelles (Racket, captation de marchés public…). Ce type de document est accessible sur le site de la DIA.

S’il existe une mafia corse, les autorités pourraient envisager de produire un document de ce type. Même si comparaison n’est pas raison, nous saurions, peut-être, si comme en Sicile, ou dans d’autres régions mafieuses d’Italie, des familles sont organisées en association criminelle, en Corse.

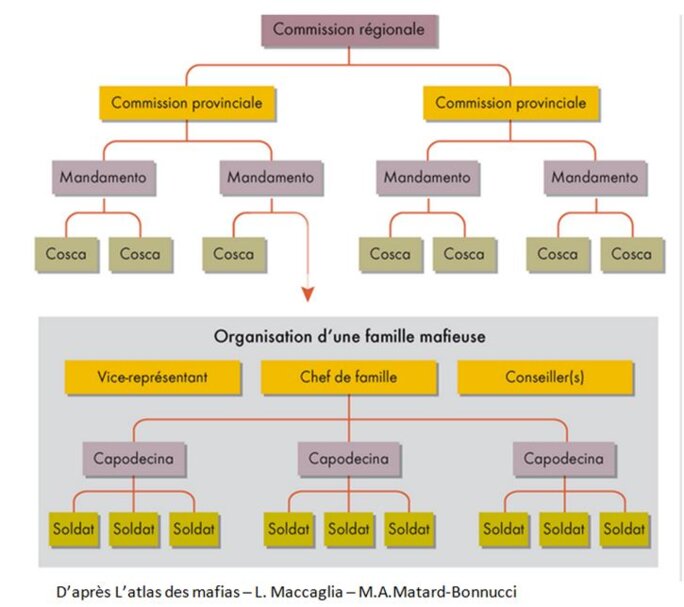

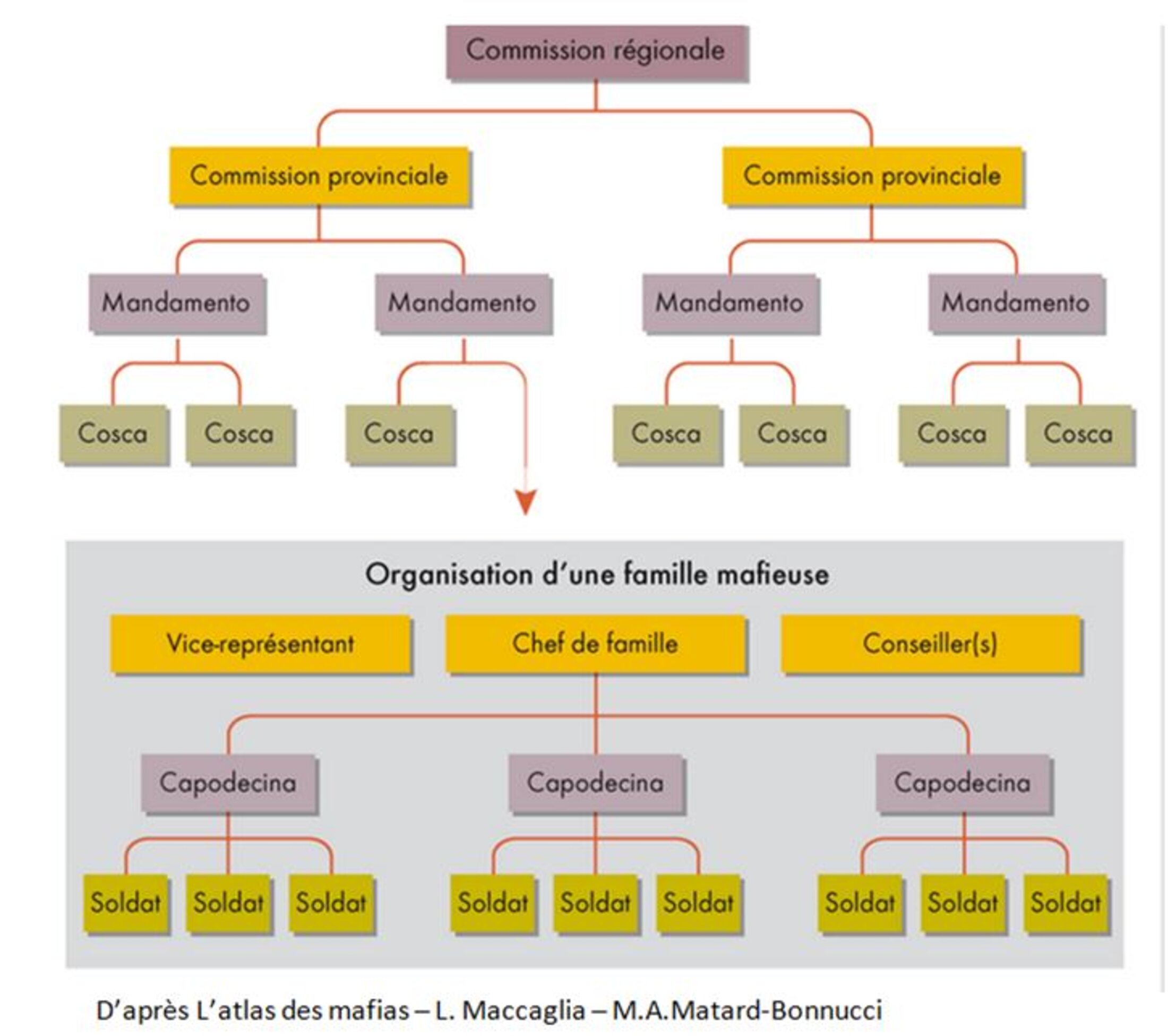

Organisation verticale ou horizontale ?

Les médias parlent souvent de la « Coupole » de la Cosa Nostra sicilienne. Les autorités italiennes ont dessiné un « organigramme » censé représenter l’organisation de la grosse mafia sicilienne, présentée comme « verticale ».

Agrandissement : Illustration 8

Cette représentation émane des enquêtes et des propos des « repentis ». Mais il ne faut pas penser que « l’association » est régie comme un Conseil d’Administration. Quelles que soient les mafias, les familles qui les constituent, semblent posséder une capacité à «faire sens ». Il ne faut pas, non plus surestimer la vision verticale de Cosa Nostra. La dimension horizontale est aussi importante.

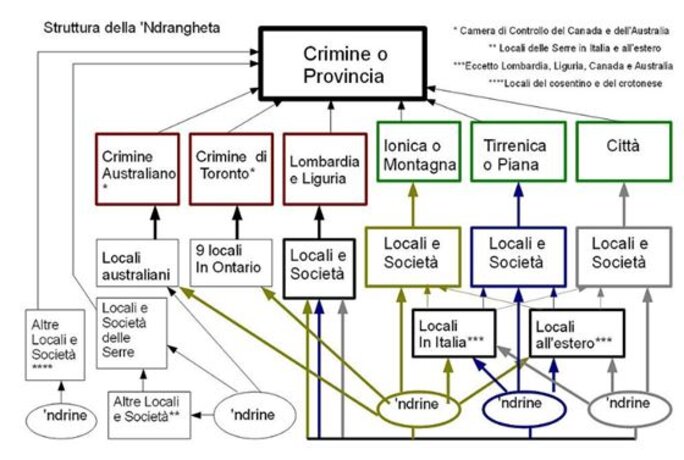

Cet aspect horizontal est mis en avant pour l’organisation de la mafia calabraise, la «’Ndrangheta ». Il s’agit d’un système plus souple, moins rigide en apparence. Les « familles » de la ‘Ndrangheta semblent disposer d’une plus grande autonomie et les réunions des grands chefs servent surtout à régler les conflits internes, plutôt qu’à organiser les opérations illicites.

Le schéma, ci-dessous, doit être lu de façon plus horizontale que celui de la Cosa Nostra sicilienne.

On a pu, un temps, considérer que la structure calabraise, moins rigide pouvait expliquer en partie, la difficulté des autorités à appréhender des « ‘ndranghetistes et que la dimension pyramidale de Cosa Nostra était un point de faiblesse. De fait, les mafieux siciliens semblent s’adapter. L’existence de deux autres mafias, dans l’île (la Stidda et les Paraccari*), ressemble moins à une concurrence qu’à une répartition des tâches pour brouiller les pistes des enquêteurs.

Ainsi, il ne faut pas prendre les discours sur « l’organisation pyramidale » de Cosa Nostra, au pied de la lettre. Toute la difficulté est de comprendre ce mélange de « règles » et de souplesse des familles mafieuses. C’est cette capacité d’adaptation qui pourrait servir de base à une réflexion sur le « système corse » d’organisation de la criminalité.

*Sur l’aspect « expérimentation », nous pouvons nous référer à l’article sur la « terza mafia » (la troisième mafia sicilienne) dans le journal La Repubblica : « Gli insospettabili della terza mafia nel "Paracco" di Palma di Montechiaro » (13 janvier 2021).

Existe-t-il une autonomie des mafias ?

Qui commande, les mafias ou le Politique ?

L’ancien procureur « antimafia », Roberto Scarpinato ne pense pas que les mafias soient autonomes. Il croit que si les mafias étaient seulement « (…) composées de semi analphabètes, on en serait déjà débarrassé depuis longtemps ». In Le retour du prince. Ed. « La contre allée ». Le procureur y décortique les rapports entre le pouvoir politique et les voyous, de haut niveau, des mafias italiennes. Aucontraire, le « repenti » Antonino Calderone estimait « qu’il n’y a personne au dessus de Cosa Nostra ». « De ça, je suis sûr, Cosa Nostra est autonome ». « Ce sont les mafieux, tout au plus, qui donnent des ordres aux hommes politiques ». In Les hommes du déshonneur. Pino Arlacchi. Ed. « Albin Michel ». C’est effectivement la légende qui court. Mais A. Calderone n’était pas un « cadre supérieur » de Cosa Nostra. Il pouvait manquer d’informations, dans ce domaine du leadership et de plus, il pouvait chercher à se protéger du politique, surtout si c’est ce dernier qui possède réellement le Pouvoir.

Le juge Giovanni Falcone estimait aussi que « personne ne donne d’ordre à Cosa Nostra » et « qu’il n’existe pas de troisième niveau ». Ses enquêtes et le « maxi procès » de Palerme (1986-1987) n’ont porté que sur « l’aile militaire » de la mafia sicilienne. G. Falcone est assassiné en Mai 1992. A-t-il été tué parce qu’il s’était attaqué au sommet de la pyramide ? Etait-ce une simple vengeance, pour les condamnations obtenues au procès ? Personnellement, je ne le pense pas. Je risque une autre thèse : il a été tué, parce que les Pouvoirs ont compris une chose : le juge avançait doucement, mais sûrement. Il a exclu les politiques de ses enquêtes, officiellement « pour ne pas diluer les chefs d’inculpation », ce qui aurait rendu l’accusation trop compliquée à soutenir. En réalité, je pense qu’il procédait par étape. En faisant condamner les chefs de « l’aile militaire » il pensait que l’on finirait par remonter jusqu’aux liens avec le monde politique.

Ces derniers ont compris la stratégie, d’où l’assassinat. Même attitude pour l’assassinat du juge Paolo Borsellino. Son fils estimera qu’il a été tué « pour raisons d’État ».

Pour comprendre le poids du politique, dans le système mafieux, on peut se référer à l’article de mon blog : « État Italien-Mafias : tractations secrètes et liens inavoués ».

Sur ce thème, je suis convaincu d’une chose : il n’existe pas d’autonomie de la grande criminalité. Contrairement à certains, je ne crois pas que les mafias italiennes donnent des ordres aux politiques, au plus haut sommet de l’État.

Au contraire, je crois que les États se satisfont, en partie, de l’existence de groupements criminels, comme outil de régulation.

S’il existe réellement, une mafia corse, nous pouvons aussi nous interroger sur le rôle de l’État.

A propos de pseudo clandestinité des mafias

Je vous cite une phrase du fils du Général Dalla Chiesa : « La mafia n’a rien d’un pouvoir occulte, c’est un pouvoir manifeste et manifesté, car il faut bien que les gens connaissent les mafiosi pour pouvoir leur témoigner du « respect » et savoir à qui demander de l’aide et des faveurs ; il faut que chacun sache qui commande ». In Meurtre imparfait. Nando Dalla Chiesa. Ed. « Liana Levi ».

C’est clair, très clair, une mafia est une organisation « occulte » et pourtant beaucoup de personnes savent à qui s’adresser. Nando Dalla Chiesa parlait de la Sicile (5 millions d’habitants), en Corse nous ne sommes que 350 000… je vous laisse méditer sur la réalité d’une clandestinité.

Les mafias aujourd’hui : disparition ou adaptation ?

En Janvier 2023, les carabiniers italiens arrêtent Matteo Messima Denaro dans une clinique de Palerme, où il se faisait soigner pour un cancer, sous un nom d’emprunt. Denaro était considéré comme le chef de la « Coupole » de Cosa Nostra, ou du moins comme étant un des principaux chefs de la mafia sicilienne. Il était recherché depuis… 30 ans.

Cette capture fait suite à une série d’arrestation de chefs de la « Coupole », notamment Toto Riina en 1993 (23 ans de cavale) et de son successeurs Bernardo Provenzano en 2006 (43 ans de cavale). Ces arrestations de « Capo di tutti capi » marquent-elles un déclin, voire une fin de Cosa Nostra, ou bien la mafia sicilienne est-en perpétuelle recomposition ?

Le 25 septembre 2023, le journal en ligne L’identita interview un ancien Procureur adjoint à la Direction Anti Mafia, Antonio Ingroia.

Question : « Après Messina Denaro, il y a-t-il un nouveau patron ? »

Antonio Ingroia : « La mafia devait forcément changer de peau. Si avant il y avait une sorte de monarchie, aujourd’hui il y a une oligarchie, une fédération. Il n’y a plus de patron de patrons ».

Q : « Est-ce que cela signifie une défaite ? »

A.I. : «Absolument pas ! Cosa Nostra est plus imperméable, plus insaisissable. L’État ne s’intéresse à la mafia que lorsqu’il y a du sang dans les rues. Mais les affaires existent quand il n’y a pas de massacres. Personne n'a l'intention de les arrêter. Ils conviennent à tout le monde ».

Le message du magistrat est double :

-D’abord, Cosa Nostra met en sommeil sa « coupole », trop visible, en évitant de nommer un « grand chef ». L’organisation « devient « invisible ». Voir, plus-haut, le chapitre « Organisation verticale ou horizontale ? ». Apparemment, selon ce magistrat, Cosa Nostra « s’horizontalise ».

-Ensuite, la poursuite de ses activités illicites, sans trop d’assassinats, semble convenir à beaucoup de monde.

Que signifie l’expression « tout le monde » ? En fait, toutes les forces qui gravitent autour de Cosa Nostra, par intérêt. Quelles sont ces forces ? La réponse nous est donnée, en partie, par une enquête (Opération « Artemisa ») menée, en 2019, dans la région de Trapani, près de la ville de Castelvetrano où se cachait Messina Denaro. Cette enquête vise 27 personnes, dont certains notables. Parmi eux, l’on trouve des policiers des avocats, des fonctionnaires et des politiques. Parmi ces derniers, se trouvent l’ancien maire de Castelvetrano, Felice Errante (2012-2017) et Giovanni Lo Sciuto, ancien député régional (Forza Italia) de l’Assemblée de Sicile (2008-2017). Selon l’accusation, cette association a constitué une loge maçonnique « autoproclamée », non affiliée à l’une des loges italiennes officielles. Ce réseau d’influence servait, selon l’accusation, à une série de malversations : trafic d’influence sur des nominations dans les administrations, détournement de fonds publics…

Des enquêteurs soupçonnent cette loge « détournée » (loggia massonica deviata) d’avoir aidé Matteo Messina Denaro dans sa longue cavale. A ce jour, aucun élément concret n’est venu étayer ces soupçons. Cependant, cette méthode de loges « détournées » ou noyautées, au bénéfice des mafias, est une pratique répandue : Loge « secrète » en Sicile, la P2 (1976-1981) et loges noyautées en Calabre, depuis des années, par la ‘Ndrangheta. Ainsi, en 2017, 200 personnes inscrites dans des loges maçonniques italiennes (« détournées et/ou noyautées) étaient « impliquées dans des enquêtes mafieuses », en Calabre et en Sicile.

Cette instrumentalisation de la Maçonnerie, corresponde bien à la définition que je donne d’une organisation large d’un groupe criminel « de méthode mafieuse ». Voir tableau, plus haut. Cette méthode d’infiltration dans la société civile, par un réseau d’influence, explique, grandement, une certaine impunité des mafias. Toujours ce « système de pouvoir ».

Enfin le magistrat Antonio Ingroia a raison de dire : « L’État ne s’intéresse à la mafia que lorsqu’il y a du sang dans les rues », à ce propos l’on peut lire le chapitre « Caméras éteintes et lupara bianca », dans la conclusion de cet article.

Je vous propose maintenant d’aborder brièvement, les rapports criminalité et politique, à plusieurs niveaux en Corse : État, clanisme et nationalisme.

Quelques mots sur les relations Mafias/États, dans le monde

Développer ce volet, ici, serait trop long. Je vous suggère de vous référer aux différents articles de mon blog, sur ce thème.

Je vous livre quelques pistes et quelques constantes, sur les mafias que j’ai étudiées : les italiennes, les yakuza japonais et, la Cosa Nostra américaine (USA) : Elles ont toutes des relations avec le monde politique, souvent au plus haut niveau. Vous pouvez lire mon article : « Délits financiers, criminalité : les arrangements avec les États ».

Sur la Corse, la version qui domine est que les autorités se seraient appuyées sur le Milieu, pour obtenir des informations sur les mouvements nationalistes, laissant ainsi le Milieu prospérer.

Il me semble que c’est une hypothèse haute, mais incomplète. Ma thèse est la suivante : historiquement, la Corse a manqué de capitaux privés et publics, pour de multiples raisons et particulièrement parce que le système claniste ne produisait pas de développement. Le blanchiment injecte des liquidités dans l’économie locale*. Par facilité, l’État a laissé s’accentuer certaines dérives et a laissé le système clanique gérer la politique dans l’île**. Cela lui coûtait moins d’efforts que d’établir un état de droit. Vous noterez que j’écris établir et non rétablir.

Chez nous, la part de responsabilité de l’État est donc bien réelle, tout au long de l’Histoire, comme pour l’actualité. Nous pouvons nous référer aux propos de l’ancien préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, début Février 2025 devant la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse. Je cite le préfet: « Le crime organisé imprègne l’intégralité de la société corse » jusqu’aux « services de l’Etat ». Nous attendons l’enquête qui précisera ces propos…

* “ La Brise De Mer soutient les entreprises locales qui ont quelques difficultés à obtenir des prêts de la part des banquiers. Elle vient en haut de bilan et y reste parfois, en mettant en place des hommes de paille. Elle sert aussi de relais pour attendre les subventions européennes dont l’octroi est toujours plus long. Bref elle s’implante dans l’économie locale en l’acquérant”. Extrait rapport Legras (2000).

**Sur la gestion historique « particulière » de la politique, en Corse, nous pouvons nous référer aux propos de José Rossi dans son audition par la Mission d’information commune sur la Corse. Auditionné par les députés, le 26 Novembre 1996, le député de la Corse du Sud (UDF), explique comment, avant le statut particulier de 1982 « l’État a consenti, en dehors des normes nationales, de très larges délégations de responsabilités politiques au système politique local qui, bien avant la décentralisation, disposait de pouvoirs non négligeables ». Extrait de l’audition de José Rossi Volume I, rapport n° 3511, page 38.

Sur les liens clanisme-banditisme, je vous propose de vous référer à mon article : « le clanisme, un pas vers la mafia ? ».

Le thème est trop long pour être développé ici, mais voyons quelques pistes :

Le système clientélaire a habitué la société corse à vivre en marge du droit : clientélisme, fraude électorale, violence au moment des élections, petits cadeaux à certains électeurs… tout cela n’a pu durer sans un gentleman agreement avec les services de l’État. Ce jeu a-t-il préparé le terrain à une mafiosisation de la société ? Je vous signale un article lumineux de l’universitaire portugais José Gil, dans le journal Libération du 20 Novembre 1996 : Corse : feu le « système » de violence.

Sur les liens Nationalisme-criminalité. Le chapitre est aussi trop long à développer ici. Je vous propose également de vous référer à mon article : « criminalité en Corse, nationalisme, violence et banditisme ». Contrairement à ce que disent certains, je pense que le et les FLNC ne peuvent se réduire à des mafias. En revanche, plusieurs faits sont avérés : de nombreux nationalistes ont basculé du coté obscur et certaines de leurs attitudes ont conforté l’idée que la violence et la pression faisaient partie d’une norme.

Je vous rappelle les propos d’un ancien membre du FLNC, aujourd’hui co- fondateur du collectif « Maffia no a vita iè », Léo Battesti (radio Ici RCFM 14 Février 2025): «La clandestinité a contribué à faire le lit de la mafia". Léo Battesti aurait pu ajouter : a contribué, avec d’autres, notamment l’État et des hommes politiques insulaires.

Pour ma part, je rajouterai que si Mafia il y a en Corse, chacun a apporté son drap pour « faire le lit ». Maintenant, c’est à chacun de ces acteurs de refaire le lit avec des draps propres, sans passer par un blanchiment.

Sur le rapport criminalité/Autonomie

Je ne veux pas finir sur un jeu de mots facile. Je vous rappelle donc une réalité sur les autonomies en Europe.

Du Portugal à l’Italie, en passant par l’Espagne, plusieurs îles et territoires sont autonomes : au Portugal : Madère et les Acores. En Espagne, les 17 régions ont un statut d’autonomie. Dans ces deux pays on ne signale pas l’existence de mafias endogènes, même si des mafias extérieures viennent y faire des affaires, en complicité avec les Milieux locaux. Je vous suggère la lecture de mon article sur les Baléares : « Baléares : pas de mafia locale, mais gare à la corruption ».

En Italie, cinq régions possèdent un statut d’autonomie, depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Une seule de ces cinq régions, la Sicile, possède SA mafia, la Cosa Nostra, depuis le dernier quart du 19ème siècle.

La Calabre et la Campanie ont leurs mafias endogènes, ces deux régions ne sont pas autonomes. Soyons prudent sur l’analogie Mafia/autonomie.

Certains s’inquiètent qu’un statut d’autonomie ne renforce une mafia corse. Cette inquiétude est justifiée, si rien n’est fait, avant. Après il sera trop tard.

Je cite encore Léo Battesti : « on n'a pas été capables de mettre un seul PV, au niveau des gardes champêtres, en matière de chasse, de pêche. On n'arrive pas à aller vers des sanctions, on n'a pas le courage de le faire parce que ça nécessite du courage ». Il me semble que c’est une allusion à plusieurs siècles de lascia corre en matière de gestion de l’élevage, notamment. Mais cette absence de « courage » peut s’appliquer à bien des domaines, pas seulement dans le domaine de la ruralité. Aujourd’hui, cependant, il faut observer les dérives qui touchent le monde agricole, notamment sur le dossier des aides européennes. Pour aller plus loin, vous pouvez lire mon article, en ligne : « Corse : fraudes aux aides agricoles et grande criminalité, une histoire européenne ».

Sur le même thème, je retiendrai les propos de Jean-Toussaint Plasenzotti, l’animateur du débat de Cargèse, membre du collectif antimafia « Massimu Susini » : "Une autonomie sans avoir réglé le problème de la mafia va créer une situation incontrôlable». (Ici RCFM – 31/10/2023).

Agrandissement : Illustration 10

Sur le débat risque mafieux et autonomie, un dialogue subtil semble engagé entre les élus de l’Assemblée de Corse et le gouvernement. Il pourrait ressembler à un "deal" du genre: nous gérons la grande criminalité, vous aurez un statut d'autonomie. La présence du Ministre de la Justice, à l’Assemblée de Corse, la veille du colloque et la présence de deux procureurs de la République et du préfet de Corse, à Cargèse ressemble à un signal. Les propos du préfet Jérôme Filippini, au colloque, donnent le ton : "Si la Corse et la République se font confiance, nous triompherons du crime". A suivre.

La grande criminalité, quel que soit son nom, n’est pas née à l’époque contemporaine

Nous avons, en Corse, un lourd héritage en la matière. Cette violence n’est pas née au 21ème siècle, ni au 20ème: la plupart des « bandits d’honneur » étaient des mafieux avant l’heure, ils n’étaient pas isolés, mais toujours au service des puissants, restés dans l’ombre et que tout le monde connaissait. Il n’y avait donc aucune réelle clandestinité. Deux exemples, parmi d’autres :

-Les frères Bonelli étaient en relation avec des responsables politiques corses et avec Emmanuel Arene. Ce dernier avait pour mission d’attacher la Corse, en grande partie bonapartiste, à la République. E. Arène s’appuiera sur le pouvoir existant et asseoira le système claniste.

-Nonce Romanetti était un agent électoral au service de certains élus et était en relation, notamment avec l’ajaccien, le préfet Jean Chiappe, préfet de Police de Paris, qui sera un collaborateur zélé durant la seconde guerre mondiale. Ce dernier entretenait des lies avec le proprianais Paul Carbone, boss qui régnait sur Marseille (1920-1943).

Pendant que les gendarmes cherchaient les frères Bonelli, ceux-ci rencontraient Emmanuel Arene et des élus insulaires.

Même cinéma, avec le bandit Nonce Romanetti, alors que toutes les polices le « recherchent », le cinéaste Abel Gance le rencontre sans difficulté, il est photographié, filmé, en compagnie de plusieurs personnes, il faut dire qu’Abel Gance est accompagné par l’épouse du préfet Chiappe.

N’oublions jamais : Les Bandits corses étaient au service des puissants, avec la protection des puissants….

Est-ce toujours le cas aujourd’hui, on peut avoir la faiblesse de le penser. En tout cas si des lois, réprimant « un délit mafieux », avaient existé dans la France de l’époque, comme en Italie aujourd’hui, un grand nombre de « bandits corses » auraient coché toutes les cases : racket, intimidation, assassinat, pression faisant obstacle au libre exercice du vote…

Du rôle politique, économique et social des mafias

Quelques mots sur le rôle des mafias, qui ne sont pas des bandes « ordinaires » : à quoi servent-elles, à part enrichir leurs membres et associés ? Pour plusieurs spécialistes de ce genre de question, la réponse est la suivante : maintenir un certain conservatisme politique, économique et social. Les exemples ne manquent pas.

- En Italie. Après le risorgimento, elles serviront à combattre la gauche « non modérée » (expression de l’époque) et à s’opposer aux syndicalistes et aux agriculteurs sans terre. La réforme tardive et incomplète de redistribution des terres en Sicile, verra des groupes mafieux s’opposer, manu militari, à cette réforme votée par le parlement. Enfin des familles mafieuses se feront les gestionnaires sans pitié (travail des enfants) des mines de soufre de Sicile.

-Au Japon. Les clans yakuza menacent et intimident les petits actionnaires, dans les réunions, au bénéfice des patrons des grosses entreprises. Violences et assassinats des syndicalistes et des élus de gauche feront partie de leurs attributions.

-En Corse. Nous avons déjà vu les exemples des frères Bonelli et de Nonce Romanetti, notamment. Beaucoup de bandits étaient les gardiens d’un ordre établi.

Ce type de liens est-il toujours d’actualité, dans l’île? Si l’on affirme que l’on assiste à des « dérives mafieuses » dans l’île, alors la réponse devrait être OUI.

Banditisme et Pouvoir politique

Il ne faudrait pas croire qu’il existe un particularisme corse en matière de liens entre les pouvoirs politiques et les bandits. Partout où ce type de rapport a été étudié, le constat est le même : les bandits sont au service des « princes ». Autrement dit, ils sont les auxiliaires armés des pouvoirs politiques, à travers les âges. Le banditisme est resté longtemps répandu dans toute l’Europe.

Pour la partie méridionale du continent, c’est l’historien Fernand Braudel, spécialiste de la méditerranée, qui nous renseigne sur les liens entre les différents pouvoirs politiques et les bandits. Le tableau est semblable, des principautés d’Espagne à celles d’Italie : « La liaison est indéniable entre la noblesse catalane et le brigandage des Pyrénées, entre la noblesse napolitaine ou sicilienne et le banditisme du Sud de l'Italie, entre les signori et signoretti de l'État pontifical et le brigandage romain. ». Misère et banditisme au 16ème siècle. In: Annales. Economies, sociétés, civilisations. 2ᵉ année, N. 2, 1947.

Ces « mini États » qui sont des entités disparates (royaumes, principautés, cités États…) s’appuient sur des bandes, qui viennent renforcer les armées de ces souverains, jamais assez puissantes pour contrôler l’ensemble de leurs territoires.

F. Braudel dresse un constat, à propos du banditisme : « Je dirais volontiers qu'il est toujours logé dans les zones de faiblesse des États».

Ces « mini États » vont se regrouper en États tel que nous les connaissons aujourd’hui. L’unification de l’Espagne et celle de la France sont anciennes et progressives (sur plusieurs siècles). Celles de l’Allemagne et de l’Italie sont plus récentes et plus rapides (deuxième partie du 19ème siècle). Une des conséquences de ces unifications des États européens, est une forme de pacification. Les différentes entités ne se font plus la guerre et si le banditisme persiste, son instrumentalisation politique est moins nécessaire au fonctionnement d’un grand État unifié.

Pour la partie Ouest de l’Europe, un particularisme va apparaitre : alors que le banditisme diminue d’intensité, dans les États de cette partie du continent, l’Italie voit son banditisme se « fédérer » et devenir un objet politique, dans le contexte d’une unification « inachevée ». Le chercheur Jean-Louis Briquet (CNRS) aborde la thèse d’une « étatisation manquée » de l’État unitaire italien.

A l’ouest de l’Europe, l’Italie semble être le seul État nation à voir son banditisme se transformer en mafias. Cette particularité est frappante, s’il on analyse le parcours de deux États qui ont effectué leur unification, à la même période, l’Allemagne et l’Italie. Confère, Alain Verdi « Unité des pays européens : l’exemple italien, vraiment hors-normes ? ».

Si l’unification, réussie, des États de l’Ouest européen a limité et réduit le poids du banditisme, le « cas italien » semble être un « versus européen ». En France, le cas de la Corse représente une particularité historique.

Cependant si nous assistons, aujourd’hui, à une « criminalisation du monde » et à une « mafiosisation » du banditisme, ne devrait-on pas analyser cette situation sur la base du nouveau rôle que l’on entend faire jouer aux États ? Moins d’État, sans mieux d’État, c’est le risque du « retour du Prince ». Confère le livre éponyme du magistrat antimafia Roberto Scarpinato.

Conclusion impossible

Suite à tout cela, il me semble qu’il faut retenir un point important :

Si l’on estime qu’il existe une Mafia corse, l’on doit d’abord comprendre que c’est un problème, non pas seulement régional, mais national. Une mafia corse serait une mafia française.

Et si l’on désire que des lois du genre de celles appliquées en Italie soient votées en France, il faut réclamer la reconnaissance de « délits de nature mafieuse ».

Essayer de démontrer, simplement, qu’il existe une mafia corse est comme pousser le rocher de Sisyphe.

Reconnaître l’existence d’une mafia corse et donc d’une mafia française, est un acte hautement politique. Les décisions législatives ne peuvent être prises qu’au plus haut niveau de l’État.

Les limites de la répression, sans réformes sociétales

J’ai surtout abordé les mesures judiciaires, car elles dominent le débat actuel. Cependant, il faut comprendre que pour éviter une mafiosisation, des mesures répressives sont nécessaires, mais sont loin d’être suffisantes. L’exemple italien montre certaines réussites en matière de police et de justice, pourtant la plus grande réussite transalpine est d’abord non spectaculaire.

Ce pays a réussi à montrer qu’il existait des organisations criminelles qui reposent sur un système unitaire. Ce ne sont pas des bandes éparses, mais des satellites d’un même système.

Mais, attention au piège, il ne faut pas mythifier l’exemple italien.

L’arsenal juridique italien n’a pas réussi à éradiquer les mafias. Au contraire, nous assistons à une progression de la criminalité de « type mafieux » et à une extension dans toute l’Italie de l’activité de ces mafias et à une adaptation permanente de ces groupements criminels aux réalités du moment : du 19ème siècle à aujourd’hui : du rural à l’urbain, de l’agriculture à l’industrie, du tertiaire à la Finance et à la cybercriminalité.

En Italie, les choix politiques visant à éradiquer les mafias, n’ont pas été aussi forts que les décisions de nature judiciaire. Pour reprendre une image du criminologue, Jean-François Gayraud, on se contente de couper « l’herbe », mais elle repousse. Les autorités n’ont pas vraiment cherché à supprimer « l’humus » sur lequel poussent les mafias (Jacques de Saint Victor).

Je me répète : la dimension répression (Police, Justice) est importante, mais sans réformes politiques elle ne supprimera pas les mafias et même elle n’arrive pas à empêcher leur extension.

La progression de la corruption, comme une parabole

En Italie, comme en France, les indices de perception de la corruption, publiés par l’organisation Transparency International, sont mauvais pour ces deux pays. La France perd cinq places dans le classement mondial, tombant à la 25e position, sur 180 pays et territoires dans le monde.

Pour l’Italie, l’indice de perception de la corruption 2024, Transparency International classe ce pays au 52ème rang sur 180 pays et territoires.

J’ai choisi l’Italie pour expliquer les bases juridiques de la lutte antimafia, mais ne nous trompons pas, si les assassinats et attentats spectaculaires ont reculé, les mafias italiennes progressent dans le pays et à l’international.

La position et l’attitude des politiques restent ambiguës. A moins qu’elles ne soient que trop claires. Retenez que l’Italie a supprimé le délit de favoritisme (juillet 2024). Forza Italia, Fratelli d’Italia et la Ligue, trois des partis de la coalition de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, ont voté la réforme, de même que trois formations centristes (+Europa, Azione et Italia Viva).

Notez également: l'absence de réglementation sur les conflits d'intérêts entre secteurs public et secteur privé.Supprimer des délits, les délinquants l'ont rêvé, des gouvernements italiens le font.

Ces deux exemples, parmi d’autres, montrent bien que des décisions politiques, prises au plus haut niveau de l’État, vont déplacer le curseur dans le domaine de la grande criminalité. C’est bien le pouvoir politique qui est aux manettes.

En 2008 déjà, Selon le Procureur R. Scarpinato, la délinquance en « col blanc » est protégée par le législateur (de droite comme de gauche). « Le vol à la tire est désormais puni d’une peine pouvant atteindre dix ans de prison ».

Le magistrat constate que certains délits visant l’administration publique « faux en écriture » et « manipulation des appels d’offres » sont passibles d’une peine « de deux ans d’emprisonnement seulement ». Pour R. Scarpinato « Le risque est que le délit ne soit plus perçu comme une déviance et qu’il devienne une composante de la normalité, c'est-à-dire l’ordre établi ».In Le retour du prince déjà cité.

Sur son site (Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato), le spécialiste italien des mafias, Uberto Santino, parle d’une « législation de l’illégalité ». Nous sommes bien là dans un choix politique au plus haut niveau.

Mais là encore, attention, la corruption progresse dans l’ensemble de l’Europe occidentale. C’est pourtant la zone qui est la mieux classée dans le monde avec, pour l’instant, un indice « convenable ».

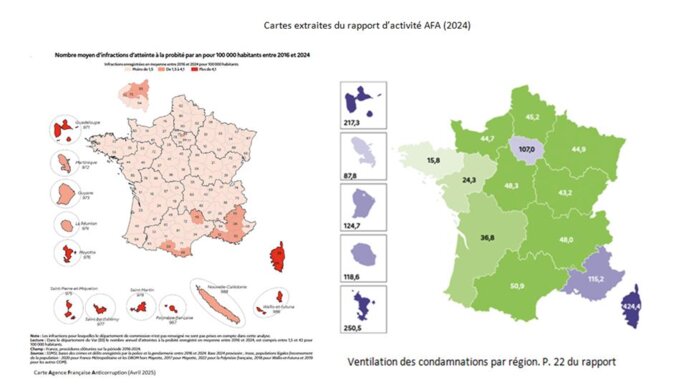

La Corse et la corruption, bonnet d’âne (ajouté en Novembre 2025)

La Corse est la région de France métropolitaine la plus touchée par les atteintes à la probité. L’île est en haut du « hit parade » avec les DROM (Outre Mer). C’est ce qui ressort du rapport d’activité (2024) de l’Agence Française Anti corruption, publié en Avril 2025. Voir les cartes, ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 11

Des solutions politiques restent indispensables

Il faut que les forces politiques créent les conditions d’un apaisement économique et social, il faut supprimer l’humus mafieux. C'est-à-dire supprimer les conditions qui favorisent un système mafieux.

Faut-il rappeler ici que la Corse est la plus pauvre des régions de France métropolitaine et que l’île a le niveau moyen de formation le plus bas ? Deux indicateurs qui pèsent lourd. Mais, l’on doit dire que la pauvreté est d’abord créée, notamment, par des choix politiques. A l’origine, le système mafieux ne la fabrique pas. En revanche, il l’entretient car il s’en nourrit.

Le fond du phénomène mafieux est-il bien compris et donc bien médiatisé ? Rien n’est moins sûr.

Caméras éteintes et lupara bianca*

Le plus souvent, les médias ne parlent des mafias que quand un assassinat est commis. Si nous regardons les statistiques, dans les régions et États connus pour posséder une ou des mafias -l’Italie par exemple- nous pouvons observer que les crimes, ou séries de crimes, sont cycliques. Les territoires concernés peuvent rester des mois, voire des années, sans enregistrer un crime de sang. Cela veut-il dire que les organisations criminelles de ces territoires ont disparu ? Non. Cela signifie « simplement » qu’elles n’avaient aucune raison de tuer, durant ces périodes de « calme ».

Elles n’ont pas commis des assassinats -directs- contre des individus, mais leurs activités ont continué à tuer, blesser et/ou à faire souffrir des populations entières. Sans défrayer la chronique. Pas d’assassinats spectaculaires, plus de mafia… dans les médias. Pourtant, l’activité mafieuse ne s’arrête jamais.

C’est que nous ne parlons pas d’une bande de criminels « ordinaires » qui se reposent et dépensent l’argent de leurs braquages, avant de « remonter au braquo » comme l’on dit chez les « affranchis ». Dans le monde de la criminalité, ces criminels « ordinaires » sont, en quelque sorte, des CDD (Contrats à Durée Déterminée).

Mais les mafias, elles, opèrent en CDI (Contrat à Durée Indéterminée). Pour les mafias, il s’agit même d’une très longue durée. L’existence d’une mafia sicilienne, par exemple, est identifiée depuis la seconde partie du 19ème siècle.

Comment ces mafias tuent-elles et font-elles du mal, sans commettre d’assassinats spectaculaires ? Elles occupent leur fonction : à savoir menacer des commerçants pour encaisser le racket, menacer des entrepreneurs pour les chasser d’un appel d’offres, enfouir des déchets, dans le sol, dans la mer ou les rivières, en polluant l’environnement… Cette liste n’est pas exhaustive. Il faut comprendre une chose, c’est qu’in fine, ces violences « discrètes » font plus de morts et de blessés que les homicides reproduits dans les médias.

Le suicide d’un commerçant ruiné par l’usure ou celui d’un employé d’une entreprise mafieuse, mal payé et non déclaré aux organismes sociaux (retraite, mutuelle, chômage…), les centaines de morts d’un cancer, dans des régions polluées par des enfouissements sauvages, ne rentrent pas dans les statistiques à la rubrique « crime mafieux ». Ces gens sont morts de « dépression » ou « d’épuisement » ou bien encore « pour cause de pollution ». Nous pouvons ainsi multiplier les exemples de ces morts physiques et sociales causées par la prédation mafieuse sur un territoire donné.

Une région manque d’eau potable, peu de journaux iront plus loin que le constat d’une « sécheresse » ou d’un «réchauffement climatique ». La plupart des journalistes n’iront pas montrer ce que les habitants connaissent. A savoir qu’une famille mafieuse à empêché la construction d’un réseau d’eau potable, pour pouvoir vendre, à prix d’or, l’eau des ses captages privés. Même constat pour la gestion des déchets. Une question, cependant : si les habitants savent, mais ont peur de parler, si les médias savent, mais ne peuvent en parler, que font les autorités, puisque tout le monde sait ? Souvent elles répètent aux médias : « les gens ne parlent pas »…

Les médias pourraient titrer : « pas d’assassinat depuis longtemps, l’activité mafieuse est en recul ». Bien sûr, il n’en est rien.

*la « lupara bianca » est une expression qui désigne un meurtre sans cadavre. Un individu a disparu, mais on ne retrouvera jamais son corps. C’est que, dans ce cas, la mafia responsable avait une raison pour que le meurtre ne soit jamais matérialisé. La plupart du temps, c’est le contraire. L’assassinat règle un problème et sa médiatisation sert à faire peur, pour annihiler toute résistance. La lupara, est un fusil de chasse à canons sciés, facilement dissimulable, qui servait à chasser le loup (Lupo en italien) et à commettre certains assassinats, avant que les mafieux ne s’équipent de Kalachnikov.

Pour ma part, je ne suis pas globalement optimiste ; nous assistons à une mafiosisation des sociétés, avec une généralisation des pratiques mafieuses à travers le monde. Le criminologue, Jean-François Gayraud, parle de « criminalisation du monde ».

Le 27 février 2025, devant l’Assemblée de Corse, l’ancien maire de Palerme, actuel député européen, Léoluca Orlando, rappelait un point fondamental : « Une mafia est un système de pouvoir ». J’ajoute que, s’il existe une mafia corse, c’est également une mafia française et elle est aussi un système de pouvoir. C’est donc dans cette direction qu’il faut orienter la réflexion et les propositions pour lutter contre une mafia. C’est aussi pour cela que c’est très difficile.

En Corse, nous avons une longue tradition de violence en lien avec les pouvoirs. Peut-on s’en éloigner ? Ce sont les politiques, au plus haut niveau qui ont la réponse.

Espérons-le.

Ajaccio Mars 2025

Voir bibliographie à la fin de la version de cet article sur le site E péricoloso sporogersi