-

Et si l’on cessait de confondre "souveraineté monétaire" et aussi bien indépendance que puissance économique ? Cet article clarifie un concept souvent mal compris et montre que l’autonomie financière - la capacité pour un État à créer sa propre monnaie dans laquelle il taxe - est une question institutionnelle, en aucune façon liée au niveau de développement.

-

« Socrate est mortel » : une logique simple. Cet article montre qu'un État maîtrisant sa monnaie ne peut, logiquement, pas faire défaut involontairement. La Théorie Monétaire Moderne (MMT) éclaire cette vérité, souvent occultée par la peur des déficits et de la dette publics. L'Eurozone en est l'illustration par l'absurde. Pour un débat économique enfin guidé par la raison.

-

Cet article analyse la critique de la "monnaie magique" qui est souvent émise à l’égard de la Théorie Monétaire Moderne (MMT). Il montre que la MMT ne propose pas une création monétaire illimitée, mais une gestion basée sur les capacités économiques réelles. La critique sert souvent à justifier l'austérité, évitant un débat sur l'utilisation de la souveraineté monétaire pour le bien commun.

-

Si la Théorie Monétaire Moderne (MMT) peine tant à s’imposer, ce n’est pas par manque de fondements rigoureux, mais parce qu’elle heurte des sensibilités politiques, symboliques et épistémologiques. À l’instar de Galilée, elle formule une vérité dérangeante, qui ébranle les certitudes de l’ordre établi.

-

Par beaucoup, les limites financières imposées par le traité de Maastricht sont perçues comme naturelles. Or, ce sont des chaînes politiques (Cornelius Castoriadis), forçant l'adaptation (Barbara Stiegler) et isolant l'économie de la démocratie (Quinn Slobodian). Déconstruire ce verrouillage institutionnel artificiel, auto-imposé, est essentiel pour un débat véritablement démocratique sur l'Euro.

-

Le dicton "Il vaut mieux avoir tort ensemble que raison seul" illustre parfaitement la peur de l'isolement intellectuel qui pousse les économistes à adhérer aux dogmes, et à rejeter une approche monétaire comme la Théorie Monétaire Moderne. Ce conformisme entrave le progrès et prive les États de la prise de conscience de leur plein potentiel, limitant considérablement l’espace de leurs politiques.

-

Un précédent article expliquait l'importance du régime de taux de change flottant, qui offre aux États un espace beaucoup plus grand que le régime de taux de change fixe pour leurs politiques. Cet article explore les principales implications du change flottant, et pose la question de savoir pourquoi les économistes et les décideurs publics continuent, à tort, de raisonner en change fixe.

-

Cet article a pour objet de montrer que tout raisonnement économique monétaire devrait systématiquement préciser s’il s’inscrit dans un régime de taux de change flottant ou bien dans un régime de taux de change fixe. En effet, le régime de taux de change flottant, en supprimant les restrictions des taux fixes, offre aux États un espace d’action bien plus large pour leurs politiques publiques.

-

Les intérêts sur la dette publique ne sont pas qu'une charge budgétaire. En effet, ils participent au déficit et soutiennent l'économie. En injectant des revenus financiers nets dans le secteur privé, ils contribuent à la croissance. Sans prôner des taux d'intérêt élevés, cet article critique l'idéologie qui occulte leur rôle macroéconomique, faussant ainsi le débat sur la dette publique.

-

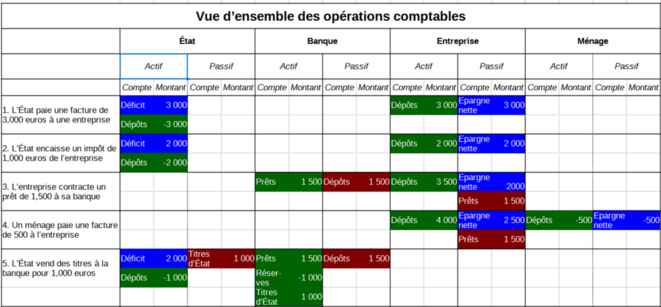

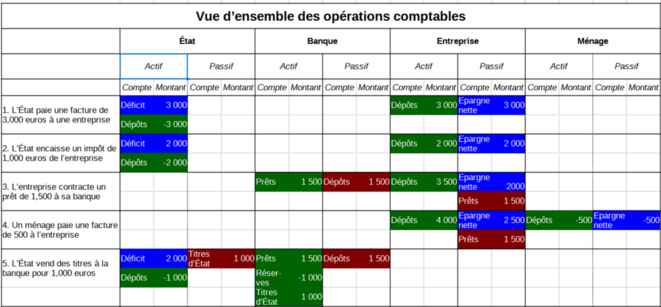

S’appuyant sur des schémas comptables et sur les soldes financiers sectoriels, cet article démontre que le déficit public alimente l’épargne nette du secteur privé. Il déconstruit logiquement l’idée, largement répandue mais erronée, selon laquelle l’épargne privée financerait le déficit public, invitant ainsi les décideurs publics à repenser leur manière d'élaborer les politiques publiques.