Le billet intitulé « Régulation des populations », rédigé par Olivier Hammam est un texte intéressant dans sa globalité, un texte dont j’ai apprécié la lecture de bout en bout. La première partie traite de la « régulation des populations » (au sens éthologique du terme et non pas anthropologique) et la deuxième est une critique assez globale de la série d’articles « Plan C : que faudra-t-il faire quand l’effondrement sera complet ? » et du bien-fondé de l’argumentaire qui y est présenté.

L’auteur est un membre avec lequel j’échange beaucoup au travers de commentaires de nos divers écrits et ces échanges me sont toujours profitables. J’ignore d’ailleurs s’ils lui sont profitables à lui, mais c’est là un autre problème. Il a également écrit un autre billet « Plan A et plan B sont dans un bateau… » où il émet des critiques à peu près similaires, abondamment discutées dans les commentaires.

Évidemment la critique est parfois dure, mais si on ne veut en recevoir aucune alors il ne faut pas écrire des choses publiquement. Je pars du principe que toute critique est bonne à prendre et, souvent, à discuter pour peu que l’auteur de la critique l’accepte (ce qui est d’ailleurs le cas de Olivier Hammam).

En fait, si j’estime qu’une critique est toujours intéressante, c'est qu'elle m’oblige, soit à me poser de nouveau certaines questions que je m’étais déjà posé pour savoir si la réponse est toujours valable, soit à m’en poser de nouvelles.

Il m’a semblé pertinent de rédiger un billet dédié pour tenter de faire une synthèse de ces discussions et de répondre aux critiques qui n’ont pas encore été discutées parce que tout cela appelle un développement assez large.

J’aurais pu lister les critiques formulées mais, au final, toutes semblent se regrouper autour d’un axe central qui est le suivant :

L’argumentaire développé dans les parties 1 à 5 est d’ordre sophistique alors qu’il se veut dialectique, donc se basant sur la démarche hypothético-déductive.

Avant d’aller plus loin, je tiens à rappeler, comme Olivier Hammam l’a bien souligné dans son billet, qu’il y a deux sections dans la série d’articles rédigée par mes soins :

- la première qui va de la partie 1 à la partie 5, et qui est censée établir un constat. Celle-ci ne se veut pas idéologique mais est bien censée représenter la réalité de notre avenir proche, pour une bonne partie des conclusions qui y sont énoncées.

- La seconde qui va de la partie 6 à la partie 11, et qui tire les conséquences de ce constat sur notre idéologie dominante actuelle puis qui élabore une idéologie souhaitable, supposée en mesure de remplacer la précédente, défaillante. Cette section-ci est donc éminemment d’ordre idéologique.

Concernant la première section, celle qui se veut être une représentation fidèle de l’avenir proche qui nous attends, je me réjouis de constater au moins qu’Olivier Hammam ne remet pas en cause ma sincérité comme il le précise dans le passage suivant : « Je suppose “Vowl / Scribe” honnête et sincère, et le suppose persuadé de produire un récit vrai, “réaliste” et “objectif“, concernant “le futur proche“, ici au plus tard environ un demi-siècle après “maintenant” ». Il a raison sur ce point, mon intention était bien de présenter un argumentaire dialectique pour les parties 1 à 4. Pour la partie 5, c’est plus nuancé et j’y reviendrai ultérieurement.

Grossièrement, la différence entre un argumentaire « sophistique » et « dialectique », c’est que le raisonnement sophistique s’appuie sur des « opinions » ou des « croyances » pendant que le raisonnement dialectique est censé s’appuyer sur des « savoirs ». Je ne suis pas un grand philosophe, loin de là, mais ce que j’ai compris, c’est que le sophiste estime grosso modo qu’il existe autant de vérités qu’il existe d’êtres humains. Aussi est-il capable de démontrer une chose et son contraire sans grande difficulté. Le dialecticien estime qu’il y a bien une vérité ultime sur laquelle on peut appuyer son raisonnement pour développer une épistémologie cohérente et une éthique applicable pour tous. En ce qui me concerne, j’estime qu’il existe bien une vérité ultime, mais que celle-ci nous reste collectivement inaccessible pour réussir à construire une éthique commune. En effet, les connaissances scientifiques les plus fondamentales de la physique (autrement dit, « la science qui explique la nature, la Vie ») ne permettent d’expliquer l’existence que de 5% de la matière visible de notre univers. De plus, il nous faut une théorie pour expliquer ce qu’il se passe à un niveau macroscopique et une autre pour expliquer ce qu’il se passe au niveau atomique car la matière ne semble plus obéir aux mêmes lois selon l’échelle choisie. Il y a bien des théories (« théories des cordes » et « gravitation quantique à boucle ») qui se construisent pour tenter d’expliquer les phénomènes quelle que soit l’échelle choisie mais aucune n’a encore pu faire la démonstration de son efficacité. Enfin, les mathématiques-mêmes ne peuvent arriver à faire la preuve de leur propre cohérence (théorème d’incomplétude de Gödel)… Dès lors, cela voudrait dire que toutes ces choses que nous considérons comme étant des « savoirs » et que nous utilisons au quotidien n’ont rien de certain. Dans l’absolu, c’est pour l’instant le cas et cela le restera possiblement pour toujours.

Pour autant, nous les utilisons, semble-t-il, avec un certain succès. Quand on utilise l’arithmétique pour calculer l’addition au restaurant, on n’a pas l’impression de se faire voler par le restaurateur qui utilise sa « caisse enregistreuse » pour faire le calcul. De plus, on a utilisé la relativité d’Einstein pour élaborer de nombreuses technologies qui fonctionnent parfaitement en pratique et il semble qu’on arrive à prévoir grâce à elle la plupart des phénomènes cosmiques avec une précision satisfaisante. Enfin, la théorie de la mécanique quantique semble se vérifier au quotidien dès qu’on utilise un ordinateur ou qu’on appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière. Alors oui, on ne peut établir avec une certitude absolue la véracité de toutes ces choses que nous appelons « savoirs », mais il semble qu’elles aient atteint un niveau de vraisemblance suffisamment élevé pour qu’on puisse se permettre de les utiliser en pratique et qu’on les emploie comme base pour tenter de découvrir de nouveaux « savoirs ». Et c’est bien de cela qu’il s’agit : de niveaux de vraisemblance. Tant qu’on arrive à conserver cette humilité-là et à éliminer la « certitude absolue », j’estime qu’on est en mesure de raisonner de manière satisfaisante.

Un des plus gros problèmes, c’est que ce niveau de vraisemblance qui permet de séparer un « savoir » d’une « croyance » (ou d’une « opinion ») est très variable… Dès qu’on commence à y réfléchir, il apparait rapidement que cela semble dépendre du domaine d’application ou, dans le cas de notre époque actuelle, de la « discipline scientifique ». Pire, au sein de la même discipline, cela semble dépendre d’un « savoir » à un autre, mais aussi d’une époque à une autre.

Prenons quelques exemples pour illustrer :

- À l’époque du paléolithique ou chez certaines civilisations précolombiennes, on pratiquait des sacrifices humains pour essayer de contrer une calamité quelconque, imaginant qu’un grand sacrifice apaiserait la colère des divinités. Il s’agissait là d’un « savoir » pour ces peuples et le résultat était jugé « satisfaisant » dès lors que la calamité s’interrompait peu importe le nombre de sacrifices qu’il était nécessaire de faire au final. Les niveaux de satisfaction et de vraisemblance exigés étaient alors très faibles, probablement faute de mieux…

- Isaac Newton, lorsqu’il a effectué des mesures sur des solides en mouvement pour vérifier la prédictibilité de sa théorie de la gravitation, a conclu que le niveau de vraisemblance de cette théorie était tellement élevée qu’elle en devenait valide. Peu après, nombre de scientifiques qui l’ont mise à l’épreuve en essayant de l’appliquer dans d’autres domaines sont arrivés aux mêmes conclusions. Deux siècles après, certaines observations ont mis en doute la validité de cette théorie qui est devenue insuffisamment vraisemblable pour des scientifiques de plus en plus nombreux, parce qu’elle donnait alors des résultats insuffisamment satisfaisants. La théorie de la relativité générale a permis ensuite de satisfaire à ces exigences à la hausse et a été validée comme la « bonne théorie de la gravitation ». Pourtant, la théorie de Newton est encore utilisée en pratique, car bien plus simple d’application que la relativité générale et donnant des résultats globalement satisfaisants dans l’immense majorité des cas. Par ailleurs, on connait la suite : la théorie d’Einstein est considérée comme étant insuffisamment vraisemblable pour expliquer certains phénomènes observés dans notre univers en plus d’être inutilisable au niveau « quantique ».

- En médecine, pour faire un diagnostic de cancer, les médecins ne seront satisfaits que si le niveau de vraisemblance du diagnostic s’approche très près des 100 % (donc très proche de la certitude absolue), vu que les traitements qui seront administrés seront souvent très toxiques (donc potentiellement plus mortels que bien d’autres traitements) et d’une efficacité relative. Pour un diagnostic de « Grippe » en revanche, ils se satisferont d’un niveau de vraisemblance approchant du « probable » tant que les symptômes resteront légers et que le risque de décès restera très faible, compte-tenu de la quasi absence de traitements spécifiques et de la fréquente bénignité de l’infection en question.

Ceci étant dit, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés pour tenter de déterminer si mon argumentaire est d’ordre sophistique, comme le pense Olivier Hammam, ou dialectique, comme je le croyais… Alors comment faire pour établir que le bon « niveau de vraisemblance » a été atteint pour les bases de ma réflexion, autrement dit, qu’est-ce qui nous permettra de dire que je me suis appuyé sur des « savoirs » et non sur des « croyances » ou des « opinions », outre le côté arbitraire de la séparation de ces concepts ?

Tout d’abord, pour être en mesure de répondre à cette question, commençons d’abord par déterminer précisément quel est le sujet à traiter. Olivier Hammam est très clair là-dessus et je pense que nous nous sommes mis d’accord sur ce qu’il pensait totalement invraisemblable : il estime que l’effondrement de notre société globalisé, si tant est qu’il doive survenir, ne provoquera pas l’effondrement des infrastructures « sous-jacentes ». Autrement dit, la superstructure globalisante peut s’effondrer, mais cela ne provoquera, ni un délitement social susceptible d’entraver notre développement au long cours, ni un effondrement démographique significatif. Pour le dire encore autrement, le « choc distributif » dont je parle surtout à partir de la partie 5, n’aura pas lieu ou aura un impact trop faible pour être significatif sur l’évolution de l’humanité.

C’est d’autant plus problématique qu’il s’agit effectivement de la prémisse exposée essentiellement dans les parties 1 et 2, et que cette prémisse est à la base du développement qui suit pendant toute la série d’articles… En d’autres termes, la totalité de mon développement en deviendrait inconsistant, parce que, si le « choc distributif » ne survient pas et que la course évolutive de nos sociétés est peu perturbée par l’effondrement de la superstructure globalisante, quel intérêt de parler d’un plan A et d’un plan B censés empêcher quelque chose qui ne va pas se produire, puis d’un plan C supposé se mettre en place après ce même « événement » qui ne va pas survenir ?…

Alors il est effectivement impératif de déterminer si l’hypothèse en question atteint le niveau de vraisemblance requis pour en faire un « savoir ». Et pour répondre à cette question il faut tout d’abord la séparer en trois parties et y répondre de manière générale :

- Comment détermine-t-on le niveau de vraisemblance à atteindre pour faire d’une hypothèse un « savoir » ?

- Comment établit-on le niveau de vraisemblance d’une proposition, d’une hypothèse, d’une théorie ?

- Qui est censé répondre aux deux questions précédentes pour chaque hypothèse étudiée ?

Avant de tenter de répondre à ces trois questions, j’avoue avoir très peu étudié la gnoséologie (théorie générale de la connaissance) et il existe certainement des théories qui ont déjà répondu à ces trois questions. Et comme je ne les connais pas et que j’ignore comment les trouver (si tant est qu’elles existent), je suis bien forcé de partir de mon propre raisonnement dans le cas présent. Or, ce raisonnement se base sur mon expérience personnelle, sur mes connaissances en épistémologie de la médecine, qui est celle que je maitrise le mieux, mais aussi sur mes connaissances en épistémologie de manière plus générale même si mon niveau de maitrise est bien plus aléatoire.

Alors, commençons par la dernière des trois questions pour des raisons purement pratiques.

- Qui est censé répondre aux deux questions précédentes pour chaque hypothèse étudiée ?

Tout d’abord, sur le plan individuel, personne ne peut empêcher chaque être humain s’il le veut, quel que soit son niveau d’éducation, d’apporter sa propre réponse à ces questions. Et en pratique, on voit bien d’ailleurs que les gens sont capables d’avoir des avis sur tout et n’importe quoi, quel que soit leur niveau de compétence et de savoir sur le sujet abordé. Pour autant, ce n’est pas parce que mon voisin aurait un avis très favorable sur la validité de la théorie des cordes, alors qu’il est surtout versé dans l’art de faire pousser des choux romanesco, que la société dans laquelle je vis va transformer cette théorie en un « savoir ».

Car c’est bien cela qui compte : l’appréciation collective de la validité d’une hypothèse. En effet, une hypothèse ne peut être utilisée en pratique que si elle est reconnue comme étant suffisamment « vraisemblable » par la société. Pourtant, la théorie de la relativité générale quand elle a été collectivement validée, était — et elle l’est encore— d’une complexité trop importante pour que les masses populaires aient pu avoir un avis éclairé sur sa vraisemblance. Le phénomène est simple et se reproduit depuis que les humains forment des sociétés : les élites s’occupent de juger si l’hypothèse doit devenir un « savoir » puis, les masses populaires ayant confiance en leur appréciation (puisque c’est ce qui définit leur statut « d’élites »), ce « savoir » est ensuite diffusé comme une connaissance générale au sein de la population. Évidemment, les interactions entre élites scientifiques, spirituelles et politiques (catégories qui peuvent d’ailleurs se confondre selon les époques et les lieux) et leurs poids respectifs pour arriver à ce résultat varient considérablement selon les lieux et les époques.

Prenons quelques exemples pour bien comprendre ce mécanisme avant de nous aventurer plus loin :

- À l’époque où les théories héliocentriques et géocentriques se sont confrontées, les astronomes étaient ceux qui étaient censés détenir les savoirs leur permettant d’appréhender la vraisemblance de chacune des deux hypothèses, autrement dit, ceux qui avaient une légitimité pour juger d’une telle chose. Pourtant ceux qui décidaient si une hypothèse devaient se transformer en savoir étaient les élites religieuses de l’époque. Ainsi, à l’époque de Galilée, les théologiens ont accusé les coperniciens de sophismes, jugeant que la théologie était supérieure aux autres sciences et que celles-ci devaient donc se mettre en cohérence avec les vérités édictées par leur discipline et non pas l’inverse. L’avenir a eu beau avoir donné raison aux coperniciens, les élites religieuses étaient alors ceux qui avaient la légitimité pour établir si une théorie était suffisamment vraisemblable pour devenir un « savoir » et ils ont donc censuré la théorie copernicienne. Aussi, les masses populaires n’ont-elles pu avoir accès à ce savoir que longtemps après cette découverte.

- Dans nos sociétés démocratiques actuelles, on suppose que cette manière de transformer une hypothèse en un savoir a disparu mais il est des exemples qui viennent contredire cette intuition avec, notamment, un des présidents de la république française du XXIème siècle qui n’hésitait nullement à empêcher la publication de rapports d’études faits par des gens sérieux quand les conclusions ne l’arrangeaient pas.

- Depuis quelques siècles au niveau mondial, malgré de nombreux contre-exemples, il se dessine une légitimité plus directe des élites scientifiques à établir le niveau de vraisemblance d’une hypothèse pour déterminer si l’on peut véritablement en faire un « savoir », les élites politiques et spirituelles étant plus concentrées sur la pertinence de mettre en application ces savoirs. Toutefois, les élites politiques et spirituelles restent ceux qui décident quels savoirs doivent être diffusés au sein des masses populaires.

- Si l’on prend l’exemple de la pandémie de coronavirus, on s’aperçoit que ce schéma n’est d’ailleurs pas toujours respecté, notamment en France. Les élites scientifiques (les médecins dans le cas présent) ont exposé à la face des masses populaires à quel point certains savoirs étaient loin d’être certains et à quel point l’approximation était omniprésente dans leurs raisonnements. Comme la population s’imaginait que les connaissances médicales étaient bien plus exactes à l’instar de ce qu’ils imaginent pour toute discipline scientifique, il s’en est suivi une grave perte de confiance dans les déclarations des élites scientifiques sur ce qui était censé être un savoir et sur ce qui était censé ne pas en être un dans ce domaine précis. Comme les élites politiques et religieuses principales étaient elles-aussi discréditées depuis longtemps, de nombreux individus ont commencé à se réclamer d’une légitimité à établir ces choses en lieu et place des élites habituées à le faire. Toutefois, ce cas de figure de perte de confiance grave des masses populaires en leurs élites traduit une crise sociale très grave et, de mon point de vue, il ne doit donc aucunement être pris en compte dans la question posée ici.

Ces faits exposés, il semble que l’on puisse tirer la conclusion suivante : les élites scientifiques sont en mesures d’établir le niveau de vraisemblance d’une hypothèse et le niveau de vraisemblance à atteindre pour en faire un savoir qui sera utile dans leur discipline scientifique, pendant que les élites politiques et spirituelles s’occupent de déterminer s’il est nécessaire de diffuser ce savoir au sein de la population pour en faire un savoir « collectif ».

Comme dans le cas présent, nous tentons de déterminer si l’argumentaire que je développe est d’ordre sophistique, il s’agit donc de déterminer avant tout si les « connaissances » sur lesquelles je m’appuie pour le développer sont reconnaissables par les élites scientifiques comme étant des « savoirs » et non pas des croyances. Je ne me préoccuperai donc pas dans le cas présent de l’avis des élites politiques et religieuses sur les connaissances évoquées dans l’argumentaire déployé. Quant à savoir quelles élites scientifiques en particulier semblent pertinentes pour faire de tels arbitrages dans le cas présent, nous verrons que la réponse à la question n’est pas si simple.

- Comment détermine-t-on le niveau de vraisemblance à atteindre pour faire d’une hypothèse un savoir ?

Avant d’apporter une réponse dans le cas qui nous concerne, commençons par essayer tout d’abord de déterminer comment on fait de manière générale pour établir le niveau de vraisemblance à atteindre selon le sujet étudié, car nous avons vu qu’il était susceptible d’être terriblement variable d’une situation à une autre.

Prenons tout d’abord l’exigence de vraisemblance d’une hypothèse diagnostique en médecine puisque c’est la part du « savoir » collectif que je connais le mieux :

- Si la maladie est potentiellement mortelle et que quelqu’un a un traitement dénué de toxicité qui serait susceptible d’éviter la mort des sujets atteints, alors, même si le diagnostic est seulement possible ou probable, il apparait judicieux de le mettre en place. Prenons un exemple concret : il y a presque une vingtaine d’années, je faisais de la consultation anti-rabique pour tous ceux qui avaient subi une morsure de chien ou qui avaient ramassé une chauve-souris. La rage est une maladie mortelle dans 100 % des cas dont le traitement est la vaccination anti-rabique qui, injectée précocement, empêche la survenue de la maladie dans 100 % des cas tout en étant d’une toxicité presque nulle. Autre problème, si l’animal mordeur ne pouvait être examiné pour voir s’il était porteur du virus de la rage, il n’existait aucun moyen qui permette de savoir si la personne mordue allait déclarer une rage ou pas… Aussi était-il décidé de systématiquement vacciner toute personne mordue par un animal qui ne pouvait être retrouvé. Le niveau de vraisemblance diagnostique était très faible, ce dernier étant seulement « supposé possible », pourtant l’hypothèse était retenue comme étant suffisamment vraisemblable pour déclencher la mise en place d’un traitement.

- Dans l’exemple du diagnostic de cancer, nous avons vu que le niveau de vraisemblance exigé était maximal. Là encore, la maladie est mortelle à moyen terme dans l’immense majorité des cas, mais cette fois-ci, les traitements sont souvent très toxiques et font courir un risque considérable à celui à qui il sont administrés.

- Dans l’exemple du diagnostic de grippe, le niveau d’exigence de vraisemblance est intermédiaire puisque le seul objectif est de se rassurer sur l’inexistence d’une maladie plus grave et plus menaçante, maladie qu’on finira de toute façon par détecter assez rapidement si l’évolution se révélait ne pas être celle d’une grippe.

Voyons ensuite si ce mode de raisonnement est quelque chose de propre à la médecine ou si c’est quelque chose de plus général. Pour cela, poursuivons en prenant un autre exemple de « science prédictive » comme celui de la météorologie. Cette dernière, quand elle a émergé au XIXème siècle, était soumise à certaines contraintes (dont le délai de distribution des journaux, entre autres choses) qui augmentaient le délai entre la rédaction des prévisions météo et le moment où elles pouvaient être effectivement lues par les lecteurs susceptibles d’en avoir l’utilité. Cela altérait considérablement le niveau de vraisemblance des prédictions puisqu’ils étaient obligés de faire des prédictions quarante-huit heures à l’avance. Toutefois, les marins se satisfaisaient largement de ce niveau de vraisemblance, partant du principe que l’idée de se voir pris dans une tempête en mer mettrait leur vie gravement en danger et que s’il existait un meilleur moyen que leur intuition pour essayer d’éviter ce risque, ils étaient preneurs. La technologie évoluant, les prévisions améliorant leurs niveaux de vraisemblance, il est devenu pertinent de les employer dans de plus en plus de situations du quotidien avec des objectifs de moins en moins « vitaux ».

Continuons ensuite avec l’exemple de la climatologie. Cette « discipline » fait état d’un risque de dérèglement climatique d’origine anthropique dont les conséquences sont susceptibles d’avoir un grave retentissement sur toutes les zones du globe, qu’elles soient habitées ou non. Les conséquences d’ignorer cette prédiction pourraient se révéler très lourdes, même si sa mise en pratique pour tenter d’éviter ces conséquences nécessite des moyens colossaux risquant de déstabiliser le fonctionnement de tous les éléments de notre société globalisée. Enfin, le niveau de vraisemblance d’un dérèglement climatique est élevé dans la mesure où on parvient déjà à le détecter en pratique, mais il existe en revanche un niveau d’incertitude important sur l’intensité (et donc sur les conséquences) de ce dérèglement dans les quelques dizaines d’années qui vont suivre.

En prenant les exemples sus-cités, un constat a l’air d’émerger de tout cela. Il semble que, de manière générale, l’exigence de vraisemblance soit d’autant plus faible que les conséquences de l’hypothèse sont potentiellement lourdes et que les implications pratiques sont faciles à mettre en place ou sans danger. Inversement, l’exigence de vraisemblance semble d’autant plus élevée que les conséquences d’ignorer cette hypothèse sont faibles ou indolores et que les implications pratiques sont difficiles à mettre en place ou potentiellement dangereuses. Ainsi devrait-on pouvoir se contenter d’un niveau de vraisemblance assez faible pour peu que les conséquences d’ignorer cette possibilité soient très lourdes et que les moyens à mettre en oeuvre ne soient pas trop compliqués ou dangereux.

En d’autres termes, le niveau de vraisemblance exigible d’une hypothèse, d’une théorie ou d’une proposition dépendrait de ce que l’on appelle le rapport bénéfices / risques ou de son pendant, le rapport coût / efficacité, sachant que, selon les cas étudiés, on peut intervertir les termes « risques » et « coût », aussi bien que les termes « bénéfices » et « efficacité ». Les questions à se poser seraient donc les suivantes :

- Quels seraient les risques d’ignorer cette hypothèse si elle était vraie et quels « bénéfices » pourraient être retirés du fait d’en avoir tenu compte ?

- Quels risques courrait-on à tenir compte de cette hypothèse si elle se trouvait finalement à être fausse ?

Avant de passer à la suite, il est intéressant de noter que cette manière de réfléchir sur le niveau de vraisemblance d’une information déborde en fait du cadre strict de la science puisque ce n’est ni plus ni moins la manière que nous avons d’appréhender la réalité au quotidien. Ce mode de raisonnement s’applique, entre autres choses, chez chacun d’entre nous à chaque prise de décision, donc à chaque instant de notre vie. Notre vie pouvant d’ailleurs se résumer à une longue suite de décisions, plus ou moins « conscientes », prises de manière successives et entrecoupées par des périodes de sommeil, il semble bien que l’établissement permanent de niveau de vraisemblance des informations qui nous parviennent soit un phénomène-clé dans notre manière d’interagir avec le monde.

- Comment établit-on le niveau de vraisemblance d’une proposition, d’une hypothèse, d’une théorie ?

Pour qu’une hypothèse apparaisse vraisemblable,

a - elle ne doit pas être incohérente par rapport aux « savoirs établis », donc estimés collectivement comme étant eux-mêmes « suffisamment vraisemblables ». Par exemple, les hypothèses créationnistes sont en incohérence flagrante avec les observations géologiques, paléontologiques et archéologiques. Or, ces dernières sont en cohérence avec la physique de manière générale, la chimie, la biologie, la génétique, la géographie. Et la physique est en cohérence avec les mathématiques, la biologie, la chimie, la médecine, la météorologie et ainsi de suite. Au final, les « savoirs », dans notre société actuelle forment un réseau cohérent de connaissances dont une part significative est vérifiable expérimentalement. Les thèses créationnistes étant en incohérence avec ce réseau de connaissances, elles sont collectivement admises comme « invraisemblables », du moins dans les pays où le niveau d’éducation est suffisamment élevé pour que cette incohérence se révèle d’elle-même à la conscience des masses populaires.

et

b - elle doit pouvoir être vérifiable, au moins en théorie, par un recueil de données qui vient confirmer les prédictions qui en découlent, soit par l’expérimentation, soit par des constats en pratique quand l’expérimentation n’est pas possible. L’exemple des modèles prévisionnels d’évolution du climat en fonction de la concentration atmosphérique en CO2 en est un exemple pertinent puisque les prévisions ne peuvent être vérifiées par l’expérimentation. Ce sont donc seulement les relevés météorologiques et océanographiques qui permettent de valider a posteriori les hypothèses formulées.

ou

c - elle doit pouvoir au moins donner la possibilité d’être infirmée. Si j’émets l’hypothèse que les anges existent, mais qu’ils appartiennent à une réalité parallèle qui nous restera à jamais indétectables par nos sens ou par n’importe quel appareil de mesure, et qu’il leur est également impossible d’agir sur notre réalité, alors l’hypothèse ne peut être infirmée. À cause de cela, elle ne peut acquérir un caractère de vraisemblance.

- Synthèse :

Maintenant que nous avons établi ces trois questions et comment faire pour y répondre, voyons si nous pouvons avancer sur le problème posé : si les propositions sur lesquelles je me suis appuyé sont bien des « savoirs » et que les déductions qu’ont pu en tirer certains auteurs (auxquels je me joins désormais) sont pertinentes, alors j’estimerai de mon côté que l’argumentaire ne sera pas d’ordre sophistique mais bien d’ordre dialectique.

Alors commençons d’abord par résumer quels sont les principaux « savoirs » qui sont exposés dans la suite d’articles et sur lesquels reposent l’affirmation selon laquelle notre société globalisée va s’effondrer en entraînant un choc distributif.

- Notre actuelle société globalisée est un système complexe, donc un système dont les constituants sont très interconnectés, très interdépendants et dont l’efficacité est supérieure à la somme de ses parties.

- Les sociétés humaines dépendent de leur environnement, car elles ont besoin de récupérer des éléments du milieu extérieur pour leur propre fonctionnement et d’en rejeter sous une forme inutilisable pour elles. Elles ont notamment besoin d’un apport continu et suffisant de matières premières et d’énergie pour assurer leur fonctionnement.

- Les États, qui sont des sous-systèmes de la société globalisée, en sont pour la plupart dépendants pour s’approvisionner en énergie, en matières premières, en produits finis ou semi-finis.

- Les stocks de ressources non-renouvelables (à une échelle humaine ou sociétale) diminuent au fur et à mesure qu’ils sont extraits et transformés par notre société globalisée.

- Notre société globalisée, par sa surconsommation, a effondré les stocks de ressources renouvelables et non renouvelables au point qu’il lui devient de plus en plus difficile de s’alimenter en énergie, en matières premières, en produits finis et semi-finis.

- La principale préoccupation est celle de la décrue pétrolière qui ne pourra être compensée dans les délais et dans les proportions qui permettraient une stabilité du système.

- Par la surconsommation, notre société globalisée provoque également un dérèglement climatique qui va lui-aussi retentir sur la capacité de notre société globalisée à s’alimenter en matières premières et en énergie.

- Si l’environnement est suffisamment dégradé, un système complexe ne parvient plus à extraire ce dont il a besoin pour son maintien, ce qui aboutit à sa destruction / mort / effondrement.

- La production de tous les « sous-systèmes » de notre société globalisée dépend directement de la quantité d’énergie qui leur est injectée.

- La loi des rendements marginaux décroissants affecte nos sociétés modernes dans de nombreux pans d’activité : la productivité dans l’agriculture, la pêche, l’industrie, la bureaucratie et l’extraction des matières premières et des sources d’énergies fossiles et fissiles, le progrès scientifique et technologique (et donc tout ce que cela implique), l’éducation et d’autres choses encore. Cette loi des rendements marginaux décroissants altère de manière progressive la capacité de notre société globalisée à trouver des solutions efficaces aux problèmes qui se posent à elle, au fur et à mesure qu’elle se complexifie.

- Un système complexe s’effondre de manière non linéaire, et d’autant plus brutalement que ses constituants sont interdépendants et interconnectés.

Tous ces « savoirs » ont été extraits de sources bibliographiques diverses que j’ai citées à de nombreuses reprises dans les chapitres « Bibliographie », publiées à la fin de chacune des parties de la série d’articles « plan C (…) ». Je pourrais dès lors détailler pourquoi chacune de ces propositions me parait suffisamment vraisemblable pour se classer parmi les « savoirs » mais ce serait un peu lourd et un peu long, d’autant plus que je l’ai déjà fait pour plusieurs d’entre elles dans la série d’articles en question. Et je me dis que si vous voulez vraiment aller au fond des choses pour vérifier la fiabilité de ces informations, le plus simple sera alors pour vous de lire ces sources pour vous faire votre propre idée. Mais si vous ne pouvez prendre le temps de faire cela, sachez que chacune de ces propositions m’a semblé suffisamment étayée, soit par des données objectives, soit par des modèles prévisionnels, tout en étant suffisamment en cohérence avec tous les « savoirs » dont je dispose dans les domaines que j’ai pu étudier sur la question de l’effondrement. Ainsi, ce qui serait alors susceptible de vous intéresser, ce serait de savoir ce qui pourrait me donner une légitimité pour accorder à ces propositions le statut de « savoirs ». Évidemment, comme il n’existe aucun diplôme qui validerait une compétence distinctive dans la compréhension de l’effondrement des sociétés et notamment de celui qui va se produire à un moment ou à un autre pour la nôtre, il ne me reste plus qu’à essayer de faire état des connaissances que j’ai pu acquérir dans le domaine…

Tout d’abord, j’ai passé la moitié de ma vie à me confronter aux problèmes d’un type particulier de système complexe : le corps humain. Pourtant, cela ne fait pas forcément de moi un spécialiste en systèmes complexes de manière générale et c’est pourquoi j’ai ensuite passé cinq ans de ma vie à m’intéresser au fonctionnement du « système humanité » et aux problèmes qui le menacent dans son intégrité. J’ai commencé par regarder des dizaines de conférences et de cours sur le risque d’effondrement de notre société globalisée, sur le dérèglement climatique, sur la macroéconomie, sur les besoins en énergie du système et sur les perspectives d’approvisionnement, sur les problèmes d’extractions des matières premières en raison des contraintes géologiques, sur la physique et notamment la thermodynamique, sur l’effondrement de société du passé, sur les pratiques de l’agriculture intensive, sur les interactions du « système humanité » avec le « système-Terre », et j’en oublie certainement. Puis j’ai décidé d’aller plus loin dans mes connaissances sur le sujet en lisant des sources bibliographiques de références dans chacun de ces domaines. Pendant un an, j’ai étudié tous ces ouvrages, les annotant, les résumant, consignant ces annotations, relisant les passages-clés, essayant d’établir des liens quand cela était possible. J’ai aussi étudié l’évolution idéologique de l’humanité au cours des âges en étudiant des ouvrages me permettant de la comprendre et en regardant de nouvelles conférences sur le sujet.

Tout cela m’a pris un temps et une énergie considérable et, pour ce faire, j’ai dû renoncer à mes anciens idéaux devenus surannés et me dégager un temps suffisant.

Voilà qui j’espère aidera ceux qui n’auront pas le loisir de vérifier mes sources bibliographiques à se faire une idée sur mon éventuelle légitimité à juger du fait que la vraisemblance des propositions en question est suffisante pour en faire des « savoirs ».

Ceci étant fait, il faut maintenant s’intéresser à la pertinence des déductions faites à partir de ces « savoirs », celles qui posent problème à Olivier Hammam : l’effondrement de notre société globalisée est imminent et il entraînera un « choc distributif ».

Concernant ces deux hypothèses, j’établis leur niveau de vraisemblance comme étant « certaines » dans les articles écrits, autrement dit, j’estime leur vraisemblance tellement élevée que les chances de me tromper sont très proches de zéro. Pourtant, le niveau de vraisemblance requis pour en faire un « savoir », ou plutôt « pour la prendre en compte de manière collective », devrait être faible et n’aurait nul besoin d’atteindre un niveau de vraisemblance aussi élevé que celui que j’ai établi. Je m’explique :

- Le risque d’ignorer cette hypothèse si elle était vraie entraînerait une impréparation et nul doute que ceux qui seraient préparés mieux que les autres à un « choc distributif » s’en sortiraient mieux que les autres quand celui-ci surviendrait.

- Le fait d’avoir tenu compte de cette hypothèse si elle ne se vérifiait pas au final ne devrait avoir que peu de conséquences en théorie, puisque notre société globalisée étant encore fonctionnelle, tout individu qui y évolue est censé continuer de se plier à ses règles même si, dans le même temps, il est en droit de se préparer à un choc distributif.

Ainsi, le simple fait de considérer ces déductions comme étant possiblement vraies, et non pas certaines, devraient en fait suffire à n’importe quel lecteur pour qu’il en tienne compte dans ses prises de décisions de sa vie future.

Ceci dit, j’ai sciemment estimé que le niveau de vraisemblance de ces déductions était suffisamment élevé pour atteindre la « quasi-certitude », et non la simple « possibilité ». Ainsi me faut-il assumer cette affirmation.

L’emplois des « savoirs » précédemment cités permet d’aboutir à l’hypothèse de l’imminence de l’effondrement de notre société globalisée et du choc distributif qui l’accompagnerait. Mais un contre-argumentaire le plus objectif possible doit toujours être mené pour voir si les éléments qui le constituent viennent rendre l’hypothèse moins vraisemblable, voire invraisemblable. Et c’est justement l’avis d’Olivier Hammam qui estime que le contre-argumentaire ôte toute vraisemblance à ce qui est déduit des propositions établies comme « savoirs ». Évidemment, mon avis à ce sujet s’oppose au sien, puisque ce même contre-argumentaire, j’avais pris la peine de le constituer de mon propre côté, bien avant de décider de rédiger cette série d’articles. En effet, je n’aurais pas imaginé me lancer dans ce genre d’affirmations, si je n’avais pas au préalable mené depuis plusieurs années toutes les réflexions nécessaires à une telle prise de position.

Là encore, on pourrait se poser la question de ma légitimité pour poser pareille conclusion et se demander notamment si d’autres personnes plus compétentes que moi dans de nombreux domaines ne seraient pas plus légitimes pour affirmer ou infirmer une telle chose. Cela nous renvoie donc à la question de savoir qui a véritablement une légitimité pour aboutir à de telles conclusions. Et c’est là que les choses se compliquent… En effet, un physicien est légitime pour émettre des hypothèses et les considérer comme valides dans le domaine de la physique, il en va de même pour un chimiste, un biologiste, un médecin, un archéologue, etc… Mais le problème de l’étude du risque d’effondrement de notre société globalisée et de ses conséquences nécessite des connaissances diverses et appartenant à des domaines scientifiques variés. Ainsi est-il nécessaire de rassembler des connaissances en anthropologie (histoire, sociologie, économie politique), en physique, en géologie, en climatologie, en étude des systèmes complexes et j’en oublie certainement. Et c’est toujours le même problème quand on étudie un système complexe : il est nécessaire d’être transdisciplinaire dans ses connaissances pour être en mesure de comprendre le système en question et les problèmes qui peuvent l’affecter. Le meilleur exemple est celui de la médecine puisqu’un médecin, pour être en mesure de comprendre le fonctionnement d’un corps humain et ses potentiels dysfonctionnements, est obligé de maîtriser de nombreuses notions de physique, de biologie, de chimie, d’anatomie et de physiologie avant de se lancer dans l’étude des maladies. Il en va de même de l’étude du climat qui nécessitera de posséder des compétences en physique, en océanographie, en glaciologie, en météorologie, en chimie, en géologie et en modélisation des systèmes complexes.

Alors dans le cas de la médecine, la réponse à la question de la légitimité est assez aisée à apporter puisque les médecins font l’objet d’une formation standardisée et reconnue socialement. Ainsi ne vient-il pas à l’idée d’un profane de remettre en question le jugement d’un médecin lorsque ce dernier donne son avis sur un problème médical.

Pour la climatologie, c’est déjà plus délicat puisque il n’existe pas une telle formation, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une discipline scientifique à proprement parler. Les gens qui souhaitent travailler sur le climat le font d’ailleurs en l’abordant par une des disciplines scientifiques sus-citées. Ce problème de légitimité s’est d’ailleurs posé lorsque les premiers avertissements ont été émis du début des années 70 jusqu’au début de la dernière décennie, laissant la possibilité à de nombreuses personnes de contester la réalité du risque de dérèglement climatique provoqué par la surconsommation des sources d’énergie fossiles.

Pour le sujet qui nous intéresse, c’est encore pire vu qu’il souffre des mêmes défauts, en plus d’avoir fait l’objet de beaucoup moins de publications et d’être déconsidéré par la majorité des élites pour des raisons que j’ai déjà abordées dans la partie 5 et que je rappellerai plus tard. Il n’existe donc aucune catégorie de personnes qui soit considérée légitime de manière consensuelle au sein de nos sociétés pour parler de ce sujet-là, comme les médecins peuvent l’être pour parler des problèmes de santé ou comme les scientifiques, auteurs des rapports du GIEC, le sont désormais pour poser des conclusions sur le dérèglement climatique. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’existe aucun individu ayant suffisamment de connaissances dans les domaines sus-cités pour arriver à faire l’étude de l’effondrement de notre société globalisée de manière satisfaisante et fiable. En effet, après avoir lu leurs différents ouvrages, j’estime que de telles personnes existent même si elles sont très rares. Et comme les conclusions que j’expose sont pour la plupart d’entre elles directement tirées de leurs écrits ou, pour quelques unes, déduites de ces derniers, si on leur demandait d’arbitrer la pertinence de mes conclusions, ils auraient bien du mal à les estimer invraisemblables. Partant de ce principe-là, on s’aperçoit que la question de ma légitimité à émettre de pareille conclusion est remplacée par la question de la légitimité de mes sources. Or, ces dernières sont toutes consignées dans la bibliographie de la série d’articles rédigés. Dès lors, on se retrouve dans la même situation que précédemment lorsque j’évoquais les savoirs sur lesquels je m’étais basé, et il ne vous reste plus qu’à choisir soit de vérifier la pertinence de mes sources par vous-même, soit de me faire confiance à ce sujet…

Le sujet épineux de la légitimité étant traité, énumérons maintenant les éléments du contre-argumentaire d’Olivier Hammam, recensés dans ses billets et dans ses commentaires avant de les discuter un par un.

- Certains des « savoirs » sur lesquels je me suis basé n’en sont pas.

- Les effondrements des superstructures globalisantes n’occasionnent pas de choc distributif (donc d’effondrement démographique), dès lors que les populations sont en mesures de continuer à utiliser les infrastructures en place avant l’effondrement. Et comme nous serons en mesure de les utiliser après l’effondrement de la superstructure, il n’y aura pas d’effondrement démographique.

- L’idée que l’effondrement de notre société globalisée recouvrirait un caractère de brutalité extrême lui semble invraisemblable.

- Ma subjectivité m’aurait empêché d’être exhaustif dans mon argumentaire en intégrant seulement les éléments qui vont dans le sens de la thèse que je supposais certaine par avance, aussi parce que je l’aurais souhaitée certaine.

1 - Certains des « savoirs » sur lesquels je me suis basé n’en sont pas.

Pour illustrer cette affirmation, il cite Gregory Bateson (que je lui remercie au passage de m’avoir fait connaître !) : « D'un ensemble inconsistant d'axiomes, on ne peut pas déduire un corpus consistant de théorèmes ». Autrement dit, ce que j’énonce est indémontrable car les savoirs sur lesquels je me base ne sont pas démontrés. Passons rapidement sur le fait qu’il vaille mieux parler de vraisemblance suffisamment élevée plutôt que de certitude ou de démontrabilité afin de pouvoir raisonner, car je pense avoir suffisamment développé ce sujet.

J’ai déjà en grande partie répondu à cette critique un peu plus haut, mais Olivier Hammam fait la critique d’une de mes sources bibliographiques dans un de ses commentaires et il me semble important de revenir un peu dessus. L’auteur dont les conclusions sont remises en causes est Joseph Tainter (page Wikipédia) dans le passage suivant :

« Je découvre ce nom, Joseph Tainter, du coup je consulte son article Wikipédia et bon, sans surprise j'y découvre une hypothèse inconsistante. Une hypothèse qui suppose un effondrement des sociétés par une cause interne de type mécaniste (mécanique classique ou newtonienne et thermodynamique), et qui tout simplement suppose la possibilité d'un effondrement. Or, quand on cherche on trouve, et quand on sait d'avance ce qu'on cherche on trouve ce qu'on cherche d’avance. »

Ce qu’il faut bien comprendre dans « L’effondrement des sociétés complexes » de J. Tainter, c’est qu’il fait l’hypothèse que la loi des rendements marginaux décroissants subie par notre société globalisée actuelle, aurait joué un rôle dans la perte progressive de capacité de plusieurs sociétés complexes du passé à faire face aux crises auxquelles elles étaient confrontées de manière récurrente. Il part donc d’un constat robuste (« notre société subit la loi des rendements marginaux décroissants »), avec de nombreuses données permettant de l’étayer, pour ensuite faire une hypothèse (« Les sociétés complexes du passé qui se sont effondrées ont aussi été confrontée à cette même loi et cela a joué un rôle très important dans leur effondrement »). Il sait donc que ce n’est qu’une hypothèse et qu’elle est évidemment insuffisamment démontrable, donc insuffisamment vraisemblable, pour en faire un « savoir ». Mais ce que j’utilise (entre autres choses !!!) pour établir la certitude de l’effondrement de notre société globalisée, ce n’est pas son hypothèse, mais bien le constat dont il part : notre société subit la loi des rendements marginaux décroissants au fur et à mesure qu’elle se complexifie. Et cela constitue pour moi un de ces fameux « savoirs » puisque, comme je l’ai dit, il est largement étayé par des données objectives.

Bon, pour être honnête, il y a un autre « savoir » que je lui emprunte dans mon développement : une société complexe manque de solution pour se décomplexifier autrement que par le biais d’un effondrement subi. Ce « savoir » repose sur deux autres constats qui sont les suivants :

- Une société qui se complexifie le fait par la différenciation et la spécialisation des individus qui la constitue.

- Des individus différenciés et spécialisés (élevés au rang d’élites et de spécialistes) n’acceptent pas spontanément d’être déclassés et comme ils font souvent partie de la classe dirigeante ou sont de connivence avec eux, ce déclassement ne se produit jamais de manière volontaire et collective dans les faits. Seuls les révolutions et les effondrements sociétaux permettent donc une simplification.

En dehors de Joseph Tainter, Olivier Hammam et mes autres interlocuteurs n’ont pas émis d’autre réserve sur mes sources bibliographiques.

2 - Les effondrements des superstructures globalisantes n’occasionnent pas de choc distributif (donc d’effondrement démographique), dès lors que les populations sont en mesure de continuer à utiliser les infrastructures qui étaient en place avant l’effondrement. Et comme nous serons en mesure de les utiliser après l’effondrement de la superstructure, il n’y aura pas d’effondrement démographique.

Olivier Hammam prend l’exemple de l’Empire Romain d’occident, puis de toutes les superstructures qui se sont suivies au cours du temps en Europe depuis, pour illustrer ce contre-argument, mais il aurait pu en prendre de nombreux autres, comme celui de l’empire chinois sous la dynastie Zhou qui a donné lieu à la période des sept royaumes combattants. Dans tous ces cas, l’effondrement des superstructures n’a donné lieu à aucun effondrement démographique. Joseph Tainter, justement lui, explique même que les données archéologiques semblent montrer que les populations rurales étaient en meilleure santé après l’effondrement de l’empire romain d’occident comparé à avant. En bref, la grande majorité des populations en place a pu continuer d’utiliser les bâtiments préexistants, les routes, les terres arables, les animaux de traits, les outils et les armes, tout en n’ayant plus à payer les impôts exorbitants que nécessitait l’entretient de ce grande empire à la bureaucratie hypertrophiée.

Il prend également l’exemple de l’effondrement du bloc soviétique, cas récent qui n’a eu qu’un très faible retentissement démographique et n’a nullement ou que très peu retenti sur les autres sociétés humaines à l’époque. Dans cet exemple aussi, de nombreux pays qui étaient inclus dans ce bloc étaient lourdement exploités et contraints par l’entité dominante (la Russie). Ainsi, comme pour l’empire Romain d’occident, l’effondrement de cette superstructure a surtout été source d’améliorations multiples pour ces derniers, mais forcément beaucoup moins pour l’entité dominante. Ce qui était assuré par la superstructure effondrée a été relayé par la structure concurrente (le bloc occidental), qui elle n’a aucunement souffert vu que les deux structures n’étaient, ni interconnectées, ni interdépendantes.

Mais il y a un « contre-argumentaire à ce contre-argumentaire ».

- Tout d’abord, conclure qu’il n’y aura pas d’effondrement démographique à la suite d’une effondrement d’une superstructure « parce qu’on ne l’a jamais constaté en pratique » me semble problématique sur le plan méthodologique. Si je voulais raisonner par l’absurde, en suivant un pareil raisonnement, on n’aurait jamais dû voir se généraliser un mode de vie sédentaire au sein de notre espèce, puisque avant que des sociétés sédentaires apparaissent, il n’y en avait jamais eu… Ou encore, les dinosaures n’auraient jamais dû cesser de dominer le règne animal au profit des mammifères. Bref, c’est le principe même de l’évolutivité du vivant qui serait bafoué par un tel raisonnement. Et c’est aussi tout le problème de vouloir tirer une règle générale uniquement d’une suite de faits concordants : on ignore forcément la possibilité de faire face à un imprévu qui renverse une situation qu’on pensait « définitive ».

- L’idée même que l’effondrement d’une superstructure n’abouti jamais à un effondrement démographique est, je pense, plus que contestable. À contrario de l’empire romain d’occident et de la civilisation chinoise, des sociétés complexes ont effectivement disparu après avoir subi un effondrement. Et je ne parle pas de civilisations qui disparaissent au profit d’une autre, mais bien de baisse drastique du nombre d’individus sur un territoire donné (Civilisation Maya des basses terres méridionales), voire même d’une disparition complète de toute population sédentaire sur ce même territoire (Chacoans, Anasasizs).

- Contrairement à l’exemple de l’effondrement du bloc soviétique, la société globalisée inclue cette fois-ci la quasi-totalité des structures étatiques du monde. Il n’y aura ainsi pas de « voisin en bonne santé » pour prendre la place de la structure effondrée.

- Si l’on se trouve dans un cas où les infrastructures dépendent totalement du bon fonctionnement de la superstructure (autrement dit, elles en seraient « indissociables »), alors la disparition de cette dernière aboutira à une impossibilité pour les populations d’utiliser les infrastructures. Et si leur survie en dépend, alors il semblerait logique de constater ensuite un effondrement démographique. Or la majorité des infrastructures de notre société globalisée dépend de la capacité de la superstructure à extraire des ressources et à les répartir au sein de l’ensemble que constitue notre société globalisée. On pourrait effectivement continuer d’utiliser les bâtiments et les routes, mais que pourrions nous faire sortir de nos usines sans les matières premières et tous les produits semi-finis venus du monde entiers ? Que pourrions nous produire avec nos surfaces agricoles sans pétrole pour faire fonctionner les machines, sans engrais de synthèse (méthane) et sans pesticides (pétrole) ? Oui, on pourrait réaffecter les deux-tiers de la population à faire de la permaculture, mais les habitations ne sont pas au bon endroit pour cela, vu que 80 % de la population française est urbaine… Et comment construire toutes ces fameuses habitations sans pétrole et sans acier, tout en évitant de raser les forêts dont nous aurons inévitablement besoin pour de nombreux autres usages ? Et une fois toute cette population réaffectée à l’agriculture, comment assurer le fonctionnement d’une société qui s’est bâtie sur une population fortement spécialisée et fortement diversifiée ? Je ne vais pas détailler ici, infrastructure par infrastructure, les conséquences de l’effondrement de la superstructure, mais chacun aura compris où je veux en venir : le fonctionnement des infrastructures de notre société globalisée actuelle et leur répartition sont bien trop dépendants du bon fonctionnement de la superstructure et des quantités démentielles d’énergie qu’elles consomment. C’est pour cela que ces infrastructures ne seront très probablement pas utilisables après son effondrement. Pour moi, cette séparation infrastructures / superstructure a même tendance à manquer de pertinence dans le cas présent car les deux sont devenues indissociables.

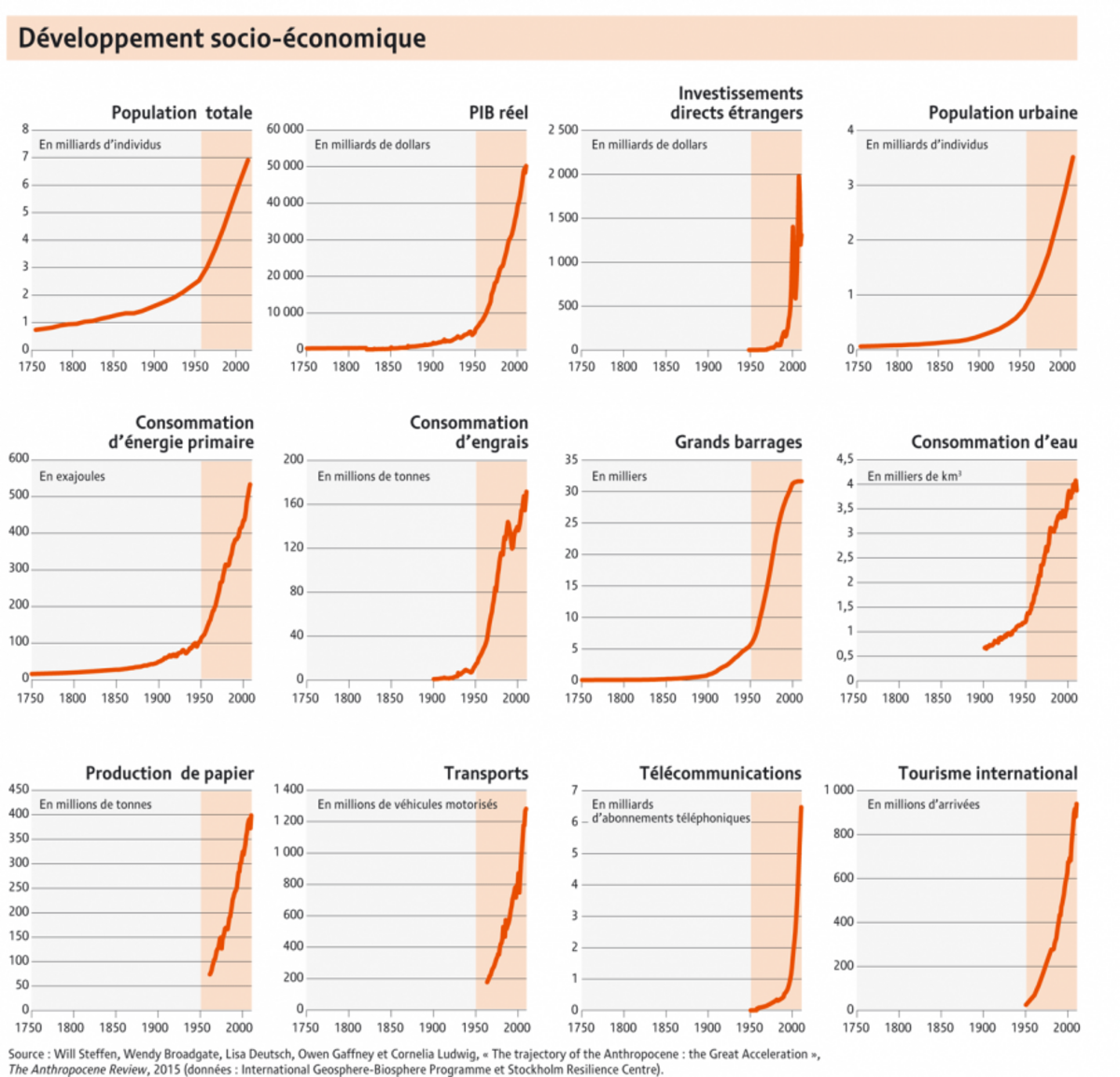

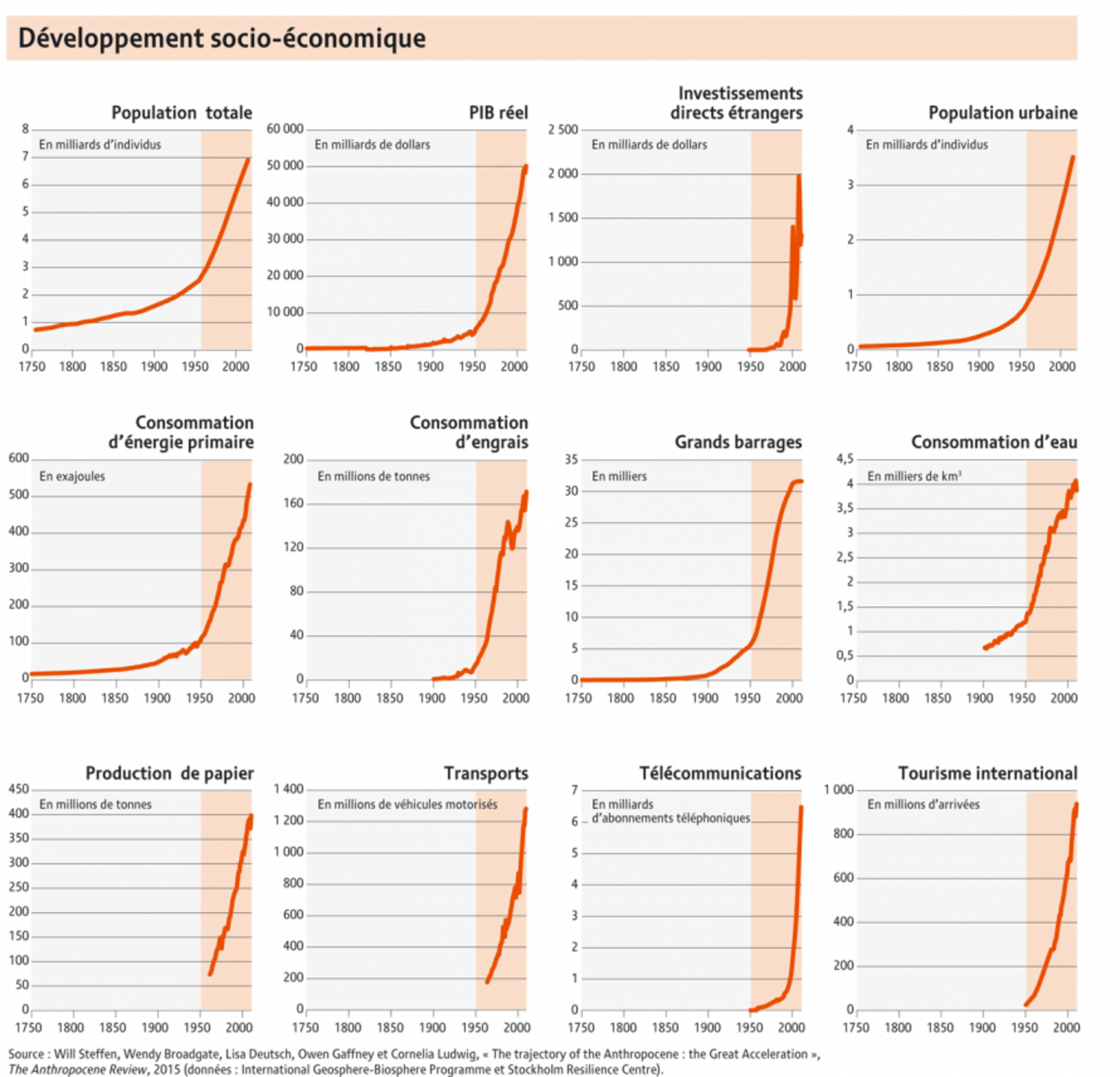

- Dans le cas présent, l’avènement de notre civilisation globalisée a été permis par un accès à une énergie très abondante et très concentrée qui a permis la « grande accélération », événement unique dans l’histoire des sociétés humaines (cf. image ci-dessous et bibliographie). Aussi, s’il est intéressant d’étudier les effondrements du passé pour arriver à en comprendre certains ressorts, vouloir appliquer de manière absolue des règles qui en serait tirées sans tenir compte de cette particularité me semble être une erreur de méthode. Et c’est d’autant plus vrai que cette règle ne s’applique déjà qu’incomplètement pour les civilisations du passé, comme je l’ai précisé un peu plus haut. De plus, cette « grande accélération » implique un prolifération proportionnelle des infrastructures et une complexification de la superstructure pour coordonner leur fonctionnement et leur utilisation. Et comme notre société globalisée va bientôt être sevrée de cette énergie très abondante et très concentrée, sans possibilité d’y palier avec un subside énergétique (cf bibliographie, JM Jancovici), la probabilité de connaitre une « grande décélération » apparait ainsi extrêmement élevée, avec des conséquences sur la superstructure et sur les infrastructures facilement imaginables. L’absence d’un grave retentissement sur les infrastructures m’apparait dès lors très improbable.

La "grande accélération" Agrandissement : Illustration 1

3 - L’idée que l’effondrement de notre société globalisée recouvrirait un caractère de brutalité extrême lui semble invraisemblable.

Évidemment la première chose à faire dans ce cas-là est de bien préciser ce que l’on entend par « brutal » et c’est ce que je fais dans la partie 5 de la série d’articles. Concernant la brutalité et l’imminence de l’effondrement de notre société globalisée, j’y précise bien que le niveau d’incertitude est très élevé et je m’abstiens d’y faire des affirmations. Je ne fais que supposer que l’effondrement sera très rapide dans le passage suivant :

« j’évaluerai un délai de survenue de ce « shut-down » dans une fourchette de temps s’étalant de quelques semaines à dix ans au grand maximum. Et pour ce qui est de la durée du phénomène en lui-même, il me semble raisonnable de tabler sur un intervalle de quelques semaines à un an. »

Évidemment, cette supposition, malgré son niveau d’incertitude, se base tout de même sur un argumentaire qui repose sur :

- l’étude de la dynamique des systèmes complexes, de leur résilience face aux agressions et notamment de leur effondrement.

- la baisse de l’approvisionnement énergétique du système qui va aboutir à des réactions en chaîne détaillées dans l’article en question.

Ainsi, quand Olivier Hammam dit « Vowl / Scribe est de son espèce et comme la majorité des humains ne peut envisager qu'un “gros truc” se produise à petit bruit et sans une “grosse conséquence », je crains qu’il ne se trompe sur mon compte puisque j’ai tout à fait envisagé cette possibilité. C’est juste que je considère un effondrement lent et progressif comme étant bien moins probable qu’un effondrement « brutal ».

4 - Ma subjectivité m’aurait empêché d’être exhaustif dans mon argumentaire en intégrant seulement les éléments qui vont dans le sens de la thèse que je supposais certaine par avance, aussi parce que je l’aurais souhaitée certaine.

C’est effectivement tout le problème de la subjectivité en général puisqu’il est tout à fait impossible de s’en affranchir totalement, pour un auteur mais aussi pour un scientifique. Nous n’appréhendons le réalité que par l’intermédiaire de nos organes sensoriels puis par nos raisonnements et ce sont eux qui font de nous des « sujets » qui tentent d’étudier des « objets ». Notre subjectivité intervient donc inévitablement dans l’étude d’un objet quel qu’il soit. Aussi ne peut-on, au mieux, que contenir cette subjectivité, tenter de la circonscrire, et essayer de tendre vers la plus grande objectivité possible. Dans le cas présent, le « sujet », c’est moi et « l’objet » étudié, c’est le devenir de notre société globalisée. Et la réalité de cet « objet » serait suffisamment perturbé dans son analyse par le « sujet », moi, pour que les conclusions de l’étude soient faussées au point d’en être rendues invraisemblables. Et pour savoir à quel point cette supposition de Olivier Hammam serait « vraie » (ou plutôt « vraisemblable »), il nous faut d’abord comprendre comment le « sujet », moi, je suis censé avoir perturbé l’étude de « l’objet ». Il sera aussi intéressant de comprendre pour quelles raisons j’aurais fait une telle chose.

Commençons pas deux citations d’Olivier Hammam pour illustrer le « comment » :

« (…) mais je constate aussi que beaucoup [de mes semblables] manquent de discernement, et tendent à considérer vrai ce qui semble confirmer leurs présupposés idéologiques et leurs attentes, en oubliant “un peu” la manière dont ils ont constitué leur jugement. Et bien sûr en oubliant qu'en matière d'opinion aucune n'est “plus vraie” que les autres. »

« ils sélectionnent dans leur lecture les parties qui vont dans le sens de leur idéologie et passent rapidement, puis oublient très vite, ceux qui ne vont pas dans ce sens. Je précise, pour “Vowl / Scribe” ça concerne l'auteur non le lecteur. »

Dans ces citations, cette subjectivité semblerait donc se manifester en m’incitant à ignorer des contre-arguments ou à sous-estimer leur importance.

Quant aux raisons qui m’auraient poussé à ces erreurs d’appréciation de la réalité, on croit deviner une prédisposition de ma tournure d’esprit à se diriger vers une conclusion « espérée ». Dans le billet de Olivier Hammam, il y a un long passage qui explique en détail le mécanisme intellectuel qui m’y aurait amené. Dans ce passage, j’ai d’ailleurs trouvé amusant qu’il prenne comme exemple Alain Finkielkraut et Éric Zemmour auxquels je suis comparé, certes pas en terme d’idéologie, mais en terme de « construction de l’idéologie ». Si j’ai trouvé cela amusant, c’est parce qu’il s’agit de deux « épouvantails » publics depuis maintenant un certain temps et que nombre de mes propos pourraient facilement me faire entrer dans cette catégorie si mes écrits atteignaient le « grand public », ce que je souhaite évidemment pour les raisons expliquées dans la partie 11.

Alors continuons avec des citations de ce fameux passage qui expliquerait le « pourquoi » :

« À toute époque est présente la possibilité de la catastrophe ultime, de la Fin du Monde, en certaines seulement est présente son imminence, la certitude de la Fin du Monde. »

« [Alain Finkielkraut] a une conception assez inexacte du passé, précisément de la période d'où il tire sa représentation du monde, de la société et des humains, la période allant des débuts de la III° République aux débuts de la V°, ce qui est aussi mon cas, et le cas de tout Français contemporain. »

« La supposition de Finkielkraut sur l'avenir est directement reliée à sa supposition sur le passé, son postulat “hier est meilleur qu'aujourd'hui”, d'où son hypothèse “demain sera pire qu’aujourd’hui“ »

Autrement dit, je serais, comme une bonne partie de mes congénères, habité par cette tendance eschatologique pluri-millénaire et celle-ci serait alimentée par une vision faussée d’un passé idéalisé.

Afin de pouvoir discuter de ces hypothèses émises par Oliver Hammam, je vais être obligé de parler un peu de moi et j’en suis bien désolé. J’estime le sujet peu intéressant mais, dans le cas présent, je ne peux m’y soustraire.

S’il est certain que j’ai toujours eu un côté très « insoumis au système », j’ai quand même passé l’immense majorité de ma vie (plus de quarante ans…) à croire en sa viabilité, voire même à son indestructibilité, au bien-fondé des valeurs morales qu’il véhiculait et au progrès continu. Aussi y ai-je pris avec fierté une place pour faire partie de ce grand projet d’espèce. Je me suis battu corps et âme pour aider mon prochain dans ce cadre-là, améliorer ce système dans la limite de mes possibilités, réfléchissant aux causes des dysfonctionnements et entreprenant ensuite toutes les actions susceptibles de les corriger. J’ai même fait partie des « élites » pour m’impliquer autant que possible. Mais, dans le même temps, en réfléchissant toujours plus loin aux causes des dysfonctionnement que je constatais, j’ai commencé à m’intéresser aux dépendances de ce système et à son fonctionnement de manière plus globale. C’est alors qu’il y a six ou sept ans, pour la première fois de ma vie, j’ai pris conscience que ce système, que je croyais indestructible et voué à la réussite comme on nous le rabâche à longueur de temps, présentait une terrible fragilité : sa dépendance complète aux énergies fossiles.

Évidemment, quand on a été de tous temps abreuvé de l’idée qu’à tout problème, il existe une solution et qu’il suffit donc d’y consacrer suffisamment de temps et d’énergie pour le régler, on ne cesse pas de croire d’un seul coup en la capacité de son espèce à abattre toutes les limites. Alors je me suis documenté sur les solutions à apporter à cette fameuse dépendance en m’apercevant qu’à chaque fois qu’une solution était proposée, elle était en fait hors de proportion avec le problème ou qu’elle nous faisait butter sur un autre obstacle. Et c’est comme ça que, petit à petit, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas un problème qui nous fragilisait, mais que le système était en fait cerné par des dépendances multiples et variées, que le « système humanité » avait tenté de repousser ces contraintes autant qu’il le pouvait. Enfin, il s’est imposé à moi que les incontournables contraintes physiques (et notamment géologiques) pesaient désormais à un tel niveau que son fonctionnement ne serait bientôt plus assuré.

Il faut comprendre ce que j’ai ressenti pendant toutes ces années : l’horreur rampante d’une tragédie qui se rapproche au fur et à mesure qu’on cherche une issue pour lui échapper. À chaque porte qu’on ouvre en croyant avoir trouvé enfin l’échappatoire, on tombe finalement sur un cul-de sac. Au début, la peur est lointaine parce qu’on se dit que le danger est loin et qu’on a le temps de trouver une porte de sortie, mais plus on butte sur les impasses et plus l’angoisse monte. Et quand on se rend compte qu’on a ouvert toutes les portes possibles et que toutes mènent à des voies sans-issue, alors la terreur nous met à genou, et on se trouve réduit à espérer l’arrivée d’un hypothétique sauveur, un homme providentiel, celui qui détient la solution qu’on n’est pas parvenu à trouver, celui qui vous permet de vous dire « Bon sang, mais c’est bien sûr ! La voilà, la solution à tous nos problèmes »… Mais ce sauveur n’arrive jamais, bien entendu, tout simplement parce que notre société globalisée, porteuse de cette idéologie à laquelle je croyais tant, ne peut plus échapper à ce destin.

C’est là que tout mon édifice mental s’est effondré, comme en témoigne alors ma « Lettre ouverte à Homo sapiens », pourtant encore imprégnée de ma puérilité perdue. Tout ce en quoi je croyais s’est évaporé, je n’avais plus rien sur quoi m’appuyer, à l’exception d’une chose : la certitude désormais inébranlable (et la peur qui va avec) qu’un monde bien plus dur et bien plus violent allait bientôt s’imposer à nous. Alors, j’ai fait la seule chose que je pouvais faire : purgé de tout présupposé idéologique, j’ai bâti un nouvel édifice mental en partant de cette unique base.

Sachant pertinemment que rien ne pouvait plus empêcher le désastre, je ne me suis interrogé que sur l’après, sur ce qui permettrait peut-être d’éviter la reproduction des erreurs commises depuis des millénaires, celles qui ont abouti à la situation actuelle, tout en essayant de trouver un but louable à l’existence de notre espèce. Mais tout cela, il me fallait le faire incarner car on ne peut propager une idéologie si on ne lui trouve pas un « véhicule » approprié. Aucun sauveur ne viendra ? Qu’à cela ne tienne… Créons-en un de toute pièce ! C’est comme ça que j’ai créé le personnage du « prophète », idéalisé, sans nom et sans visage, extrait de l’espèce humaine et en partie « déifié ». Charge à moi de mettre en place le processus qui le projettera à la place qu’il est censé occuper et c’est d’ailleurs un travail de tous les instants…

Ceci étant dit, revenons-en maintenant au sujet débattu, celui de la perturbation de l’objet étudié par ma subjectivité. Si je m’en tiens à mon historique personnelle, il m’apparaît peu probable, sans pouvoir toutefois récuser cette hypothèse de manière certaine, que j’ai hérité d’une tendance eschatologique pluri-millénaire, d’une propension culturelle à anticiper « la fin du monde ». À la base, c’était même le contraire, puisque j’étais plutôt porté par l’idéologie dominante qui m’avait totalement convaincu que notre espèce pouvait vaincre toutes les difficultés qu’elle rencontrait. Aussi considérais-je la fin imminente et douloureuse de notre société globalisée comme étant une hypothèse invraisemblable, à l’instar d’Olivier Hammam. Mes présupposés idéologiques de l’époque me poussaient donc, au contraire, à ignorer des arguments en faveur du risque d’effondrement systémique et démographique ou à minorer leur importance et c’est d’ailleurs mon ressenti a posteriori à ce sujet. L’effondrement de notre société globalisée était pour moi un repoussoir, quelque chose à éviter quoi qu’il en coûte et tout argument qui permettait de rendre cette hypothèse invraisemblable était bon à prendre, parce que rassurant. Ma subjectivité m’incitait donc, au contraire, à aller contre mes conclusions actuelles. Elles ne se sont donc pas construites comme Olivier Hammam le suppose : mon jugement ne s’est pas constitué sur la base de présupposés idéologiques renforcés par des arguments choisis pour les conforter, mais il a au contraire provoqué la destruction de tous ces présupposés comme les propos des parties 6 et 7 en attestent.

De même, je ne suis pas certain qu’une idéalisation du passé comme cause de vision eschatologique s’applique dans mon cas de figure, d’abord parce que j’avais véritablement tendance à idéaliser bien plus l’avenir de notre société globalisée que son passé. Comme la majorité des humains, j’avais même tendance à prendre globalement nos ancêtres pour des abrutis, ce qu’ils n’étaient évidemment pas, n’étant ni plus, ni moins intelligents que nous ne le sommes. Toutefois, je ne peux pas non plus totalement récuser cette hypothèse, sachant que certains mécanismes mentaux agissent de manière inconsciente et que je n’échappe pas à cette règle… En effet, la comparaison “hier était meilleur qu'aujourd'hui”, se vérifiait pour moi sur certains points (mais absolument pas sur tous) avant la destruction de mon édifice mental, sachant que mon point de référence pour « hier » n’était pas la période qui va de la troisième république jusqu’au début de la cinquième. Pour effectuer cette comparaison, je me basais sur le début de ma carrière en tant que médecin hospitalier, ce qui m’a permis, il est vrai, de constater une dégradation rapide et menaçante de mon environnement professionnel. Pour les autres points, je ne considérais nullement que « hier était meilleur que aujourd’hui ». Au final, je suis bien incapable d’affirmer que ce constat de dégradation sur ce point précis n’a aucunement perturbé mon raisonnement au point que les conclusions débattues dans ce billet en deviendraient douteuses. Cela me semble certes improbable, eu égard à tout ce que je viens de dire, mais pas forcément invraisemblable…

Précisions diverses

On touche à la conclusion de ce billet mais avant d’y venir, je voulais apporter quelques précisions supplémentaires :

- J’ai parlé plus haut de l’importance de la cohérence avec les autres savoirs collectivement admis comme étant valables pour qu’une hypothèse puisse être jugée comme vraisemblable. J’exclus de ce « réseau de savoir » la quasi-totalité des théories économiques et sociologiques. Ces dernières ont été construites sans prendre en compte le fait que nos sociétés actuelles s’étaient bâties avec une abondance énergétique et une croissance économique qui vont cesser toutes deux pour aboutir à un choc distributif et à un effondrement du niveau de vie. Je les estime donc peu utilisables en pratique car les modèles sur lesquels elles reposent sont tous erronés (cf partie 3). À quelques très rares exceptions, chaque fois que je tente d’en lire une, elle m’apparait toujours vide de sens vu que j’ai en arrière-pensée cet état de fait. Aussi, s’il s’agit bien d’un parti pris, cela me semble être un parti pris tout à fait pertinent. Une fois écartées les sciences économiques et la sociologie sous leurs formes aberrantes actuelles, la totalité des « savoirs » sur lesquels je me suis appuyé pour tirer mes conclusions me semblent en cohérence avec le reste des « savoirs établis ».

- On pourrait se dire que si le sujet de l’effondrement de notre société globalisé et de ses conséquences a été bien moins étudié que le dérèglement du climat et qu’il est autant déconsidéré, c’est juste qu’il est non pertinent parce que le contre-argumentaire (qui est en fait récurrent depuis plusieurs décennies) en fait une théorie fumeuse. C’est compréhensible et, moi le premier, j’ai été berné par cette idée, comme je l’ai expliqué un peu plus haut. Mais c’est en fait le cas de presque toutes les hypothèses qui ont abattu notre représentation du monde par le passé. Elles ont été initialement défendues par un tout petit nombre d’individu face à une écrasante majorité qui la jugeaient invraisemblable, car cette majorité était guidée par une idéologie en inadéquation avec l’hypothèse en question. Ainsi en a-t-il été de la sphéricité de la terre, de la théorie héliocentrique ou de la mécanique quantique. L’hypothèse de l’effondrement de notre société globalisée et du choc distributif qu’il entraînerait détruit l’idéologie dominante actuelle. Aussi rencontre-t-elle logiquement des objections d’ordre idéologique presque exclusivement. Et quand un contre-argument scientifique est avancé, il ne résiste malheureusement pas à l’épreuve d’un raisonnement bien mené.

- Je reviens sur une citation de Olivier Hammam, dans laquelle il conteste l’idée-même qu’une cause interne puisse être à l’origine de l’effondrement d’un système : « La très longue histoire de la vie sur cette Terre nous montre que les rares fois où l'écosystème global, la biosphère, connut une modification qu'on peut qualifier d'effondrement structurel complet ce fut toujours à la suite de causes externes, les écosystèmes sont extrêmement résilients, et le sont d'autant plus qu'ils sont très étendus dans l'espace et dans le temps. ». Je ne suis pas d’accord avec la première partie de cette affirmation-là, même si je suis tout à fait d’accord avec le fait que les écosystèmes soient très résilients… jusqu’à un certain point… C’est par exemple l’apparition de la photosynthèse qui a provoqué la « grande oxydation » (il y a un peu plus de 2 milliards d’années), qui a aussi occasionné l’accumulation de dioxygène dans l’atmosphère et dans les océans, provoquant un effondrement des populations de bactéries anaérobies qui représentaient alors l’immense majorité des êtres vivants. Il s’agirait donc d’une cause interne à un effondrement structurel de la biosphère. De plus, il existe de nombreux cas d’écosystèmes qui subissent un effondrement structurel pour des causes internes et l’exemple de certaines maladies infectieuses potentiellement mortelles (angiocholite, cholécystite, pyélonéphrite, péritonite, etc), induites par des bactéries avec lesquelles nous vivons habituellement en harmonie en est une bonne illustration. Par ailleurs, ce passage que je cite pourrait signifier que son auteur estime qu’il n’existe aucun risque que notre espèce puisse être à l’origine d’un effondrement structurel de la biosphère. Pourtant tout indique que ce dernier est en cours (cf bibliographie Wackernagel, Servigne, Meadows) et que les activités humaines en sont à l’origine. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’ère actuelle est appelée « anthropocène » : parce que le retentissement de nos activités sur la biosphère est tel qu’il sera « visible » au sens paléontologique et géologique du mot. Toutefois, imputer à Oliver Hammam une telle supposition me semble inapproprié, car cela va clairement contre sa conclusion dans laquelle il adopte un positionnement justement en faveur d’une auto-régulation de notre espèce.

Conclusion

Il me semble maintenant avoir exposé les diverses fragilités du contre-argumentaire. Ainsi, de mon côté, je reste évidemment convaincu du bien-fondé des conclusions qui sont les miennes dans la partie 1 à 5 de la série d’articles débattue et du fait qu’il s’agisse bien de « savoirs » et non pas « d’opinion » ou de « croyances ».

Je ne sais si, à l’issue de ce billet, Olivier Hammam continuera de penser que ce contenu relève toujours d’une « opinion » ou s’il étudiera cette question sous un jour nouveau. Quoi qu’il en soit, je le remercie vivement pour toutes ces critiques qui m’ont obligé à faire ce développement, à me reposer certaines questions et à pousser certaines réflexions.

J’ignore si, de manière générale, les actions qui sont désormais les miennes et qui visent l’objectif affiché dans la série d’articles auront un quelconque impact sur l’avenir de notre espèce. Je ne sais pas non plus ce que vous en penserez, vous qui lisez peut-être ces mots, mais je pense que la seule question à se poser quand on lit un auteur ou qu’on écoute un orateur, c’est de savoir s’il nous semble digne de confiance ou non. Et on ne devrait jamais laisser personne répondre à cette question à notre place.

Bibliographie

- « Les limites à la croissance » D. Meadows et al.

- « Empreinte écologique et biocapacité » M. Wackernagel.

- « Comment tout peut s’effondrer » P. Servigne, R. Stevens.

- Conférences de V. Mignerot sur le risque d’effondrement.

- « Dormez tranquille jusqu’en 2100 » J-M. Jancovici.

- « L’âge des Low-techs » P. Bihouix.

- « L’effondrement des sociétés complexes » J. Tainter.

- « Effondrement » J. Diamond.

- Cours à l’école des mines et conférences de J. M. Jancovici sur « Énergie et climat ».

- Résumé technique du 5ème rapport du GIEC (je n’ai pas encore lu le 6ème pour des problèmes de mise en forme le rendant peu lisible…)

Liens

- Manuscrit gratuit du conte philosophique : https://scribeproph.wixsite.com/scribe/manuscrit-1

- Autre lien vers le manuscrit pour ceux qui ne peuvent accéder au site : https://5481ca29-0255-46c9-b6fd-f30a4b6cfa3a.filesusr.com/ugd/6d4957_64081dce54d841c3b775fce2fe8167ee.pdf

- Site internet : https://scribeproph.wixsite.com/scribe