Agrandissement : Illustration 1

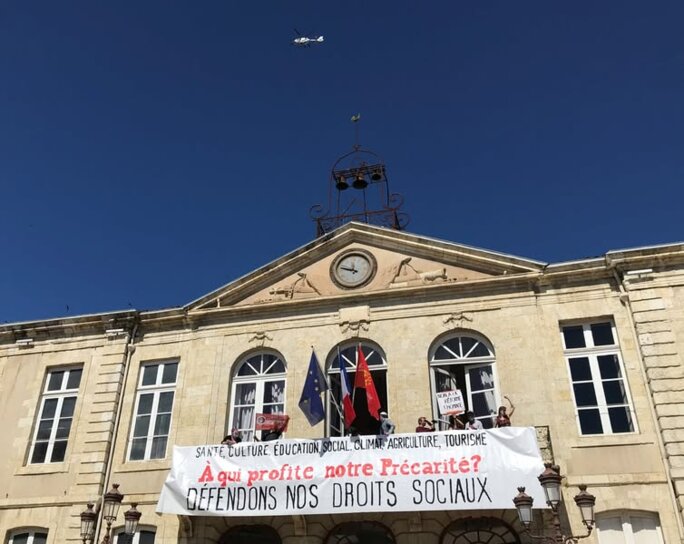

Depuis une bonne dizaine d’années, l’hôpital psychiatrique du Gers, situé à Auch, connaît de façon régulière une flambée de colère de la part du personnel contestant d’une part la suppression de lits, d’autre part une baisse des effectifs, avec des recrutements insuffisants de soignants sur des postes pourtant créés, avec, depuis quatre ans, une vingtaine d’envahissement des locaux de la direction ou de ceux de l’Agence Régionale de Santé (ARS, antenne du Gers), dont à chaque fois j'ai rendu compte sur Facebook, dans des chroniques équivalentes à une à deux pages dactylographiées. Chaque fois, il s’agissait de conditions d’exercice du métier de soignant, donc dans l’intérêt des malades, et non pas de revendications catégorielles. Pour avoir entendu tant de soignants intervenir en public, je peux attester qu’émanait de leur part une réelle empathie pour les patients dont ils et elles ont la charge (jamais d’ironie, de reproches, de condamnations, toujours des propos professionnels et bienveillants).

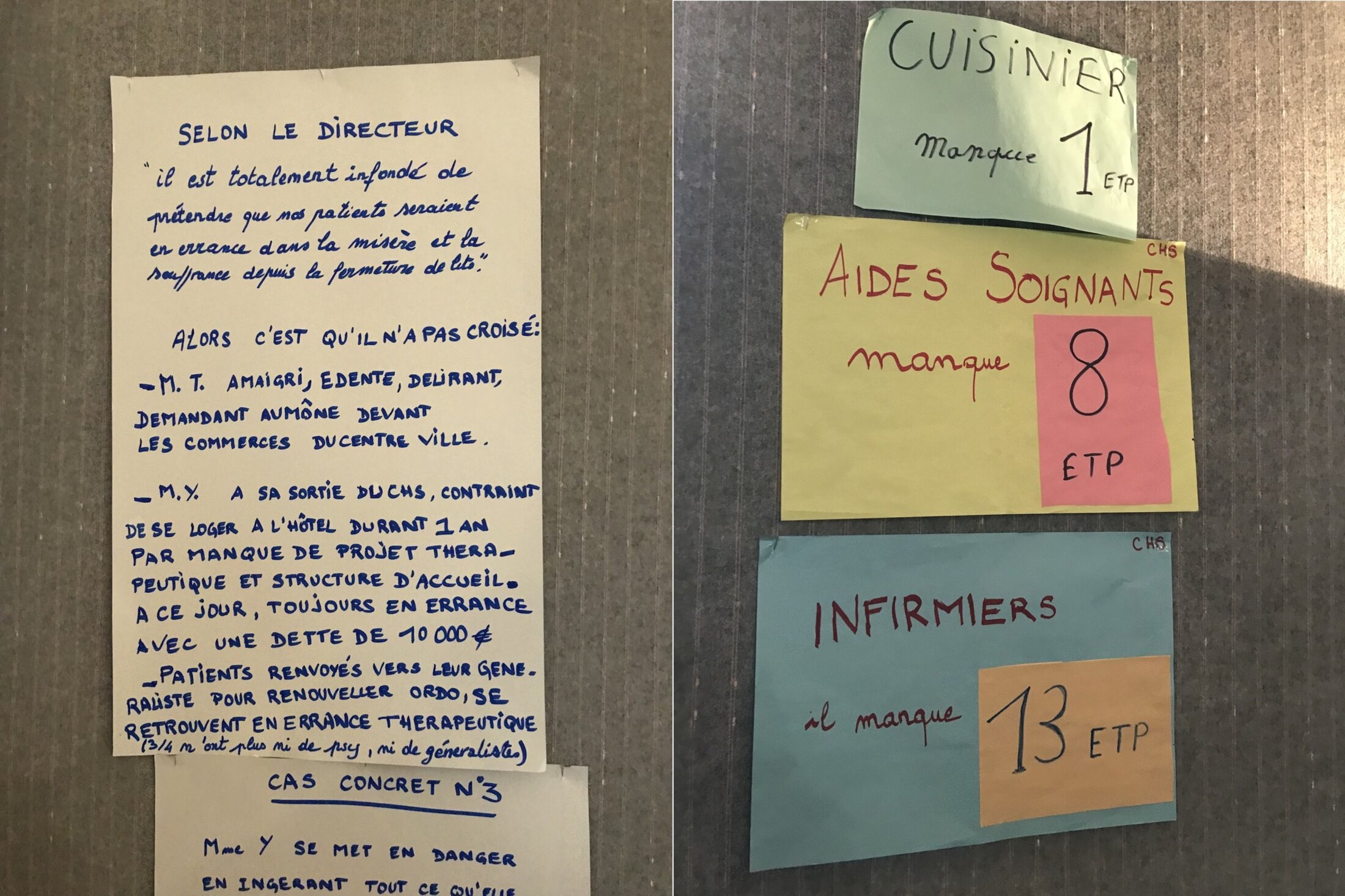

Mercredi, à l’Assemblée Nationale, le député du Gers David Taupiac (LIOT) a interpellé le ministre de la santé, Yannick Neuder, qui a fait part de sa préoccupation face à une « situation alarmante », due à un problème de « gouvernance » et « d’attractivité » insuffisante, ne contestant pas le diagnostic des soignants en grève, annonçant sa venue prochaine dans le Gers, et l’envoi du directeur régional de l’ARS Occitanie à l’hôpital (dès mardi 3 juin c’est-à-dire au 23ème jour de grève).

Dans de très nombreux hôpitaux, la situation est catastrophique (Landes, Hautes-Pyrénées, Lavaur où tout récemment, le personnel du centre psychothérapique a lancé un cri d’alarme face au manque criant d’effectifs soignants).

Agrandissement : Illustration 2

L’article qui suit tente de montrer comment ces actions du personnel ont été menées, comment la CGT a été fer de lance en consultant régulièrement le personnel gréviste sur la marche à suivre afin de mener des actions diversifiées en parfait accord (ce qui transparait clairement dans la conduite du mouvement) et comment les autorités de l’hôpital ou de l’ARS ont chaque fois réagi. Le récit "historique" permet de distiller tout au long les questions de fond que cela pose. Ce texte détaillé est destiné aux personnels, aux patients, aux familles, aux anciens agents, aux autorités, et à toute personne qui souhaite approcher plus avant cette question de santé publique qu’est la santé mentale, quelle que soit sa fonction ou son lieu de vie. Sachant que, s’il y a effectivement un problème d’attractivité, le pouvoir en place ne peut faire l’impasse sur sa propre responsabilité dans l’état de la santé en France, en particulier dans le secteur de la psychiatrie. Il ne suffit pas de décréter 2025 année nationale de la santé mentale pour instaurer une vraie politique au service des populations.

Faire moins psy

Ici comme ailleurs, cet établissement de santé mentale a été d'abord dénommé Hôpital Psychiatrique (HP), puis Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) pour faire moins psy, puis Centre Hospitalier du Gers, pour faire pas du tout psy (CHG, c'est ainsi que je le nommerai le plus souvent dans ce texte) et enfin, depuis peu, Etablissement Public de Santé Mentale du Gers (EPSM 32). Il alignait plus de 700 lits dans les années 1960 (selon une psychiatre retraitée récemment interviewée dans La Dépêche). Puis le nombre a baissé régulièrement : sans doute 600 lits en 1984 pour descendre à 185 en 2007, soit une perte d’au moins 400 lits en 23 ans ! Après une légère remontée par la suite, le chiffre officiel plafonne aujourd’hui à 183 (inscrit au rapport d’activité de 2022), bien qu’en réalité le nombre réel serait plus près de 150. L’accès aux soins n’est pas simple : 65 % de la population est à plus de 30 minutes du seul hôpital psy du département.

Est-ce que cela signifie que la maladie mentale est en baisse constante depuis quatre décennies, ou que la population gersoise a considérablement diminué ? Que nenni : la population a légèrement augmenté avec 175 000 habitants en 1982, 192 000 en 2022, soit 10 % d’augmentation, et toutes les études montrent que la maladie mentale gagne du terrain (selon l’Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 20 % de la population française est touchée par la maladie mentale et les troubles psychiques, soit 13 millions de personnes). Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes au monde (plus d’1/4 d’entre eux consomme des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et autres médicaments psychotropes). Selon l’Inserm, 15 à 20 % de la population générale présente, sur une vie entière, des troubles liés à une dépression. 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères (Santé publique France). 8300 personnes se suicident chaque année dans notre pays (en métropole), première cause de mortalité entre 15 et 35 ans (2017) et 200 000 tentatives. La souffrance psychique et les maladies psychiatriques coûtent plus de 23 milliards d’euros par an, premier poste de dépenses de l’Assurance Maladie, sans parler des coûts induits : cela donne un ordre d’idée de l’ampleur du phénomène, sans pourtant que l’État ne réponde véritablement aux besoins (en moyens humains en particulier).

Agrandissement : Illustration 3

Le vieillissement de la population, les femmes vivant seules avec enfants, le chômage, une difficulté pour les jeunes à affronter le monde adulte, sont des éléments qui aggravent la situation, le Covid ayant eu un impact négatif sur l’état mental des citoyens, même si le constat préoccupant était bien antérieur. Il n’empêche que la crise sanitaire a durement affecté les jeunes, qui ont été perturbés dans leur développement social et vital. Si 2025 a été décrété Grande cause nationale de la Santé mentale ce n’est pas par hasard. Pour ma part, je pense que, sur les causes de mal-être dans notre société, il faudrait aussi se pencher sur la gouvernance générale : à partir du moment où les citoyens ont peu sinon pas du tout confiance dans les hiérarchies politiques, professionnelles (parfois à tort, trop souvent à raison), se développe une forte anxiété (politico-anxiété, éco-anxiété). Évidemment, L’État, les détenteurs du pouvoir économique et politique ne se penchent jamais sur leur propre responsabilité quant au mal-être de nombreux citoyens, raison sans doute pour laquelle ils négligent à ce point ce secteur ou considèrent que la dépense est déjà bien trop élevée.

On enfermait les fous

La politique de santé mentale a longtemps consisté à enfermer les fous dans des hôpitaux gigantesques. Ainsi, avant que les portes des asiles ne s’entrouvrent, on constatait que bon nombre d’hôpitaux psychiatriques, y compris dans de petits départements ruraux, comptaient 1000 malades pris en charge par environ 1000 agents (soignants, techniciens, administratifs). Aujourd’hui, il est difficile de retrouver trace de cet historique, mais je me souviens avoir connu de tels hôpitaux, ayant assumer des fonctions syndicales dans le secteur santé-social dans les années 1970 : en Haute-Saône, l’hôpital de Saint-Remy et dans le Jura celui de Saint-Ylie (près de Dole). Tous deux accueillaient 1000 patients, le premier, à l’époque, était privé à but lucratif, les actionnaires tiraient la plus-value d’un nombre de personnels plus restreint que dans le public et de l’absence de convention collective. Aujourd’hui, Saint-Ylie a 192 lits d’hospitalisation et 212 places de jour, avec 1125 agents (Auch : 506 agents, pour officiellement 183 lits et 61 places de jour).

La notion de santé mentale fait son apparition après-guerre (auparavant on parlait d’hygiène mentale, avec une conception parallèle à celle de la prophylaxie bactériologique) : l’OMS crée en son sein une Unité de Santé Mentale en 1949 et elle décrète, avec l’UNESCO, 1960 « année mondiale de la santé mentale ».

Cette approche de la santé mentale conduit inévitablement à considérer le malade différemment : ce n’est plus un fou qu’il faut enfermer, mais un patient qu’il faut soigner. On assiste à un double phénomène : d’une part la santé mentale concerne bien plus d’individus qui étaient jusqu’alors négligés et que l’on suivra en ambulatoire, d’autre part une partie de ceux qui étaient internés vont progressivement sortir des asiles. Cette évolution va se retrouver dans plusieurs secteurs de la santé et du social : enfants suivis à domicile ou confiés à des familles d’accueil, moins souvent placés en établissement, personnes âgées maintenues à domicile, moins souvent envoyées en maisons de retraite qui sont devenues des établissements d’hébergement et de soins (Ehpad, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, cas rare d'un sigle abscons rapidement adopté par l’opinion publique qui prenait ainsi la mesure qu’il ne s’agissait vraiment plus de simple maison de retraite).

La sectorisation de la santé mentale

Cela est bien peu relevé, mais c’est lorsque la société française se modernise, se rationalise, sur le plan économique (capitalisme moins familial, période de croissance), que le milieu ouvert va prospérer : la circulaire du 15 mars 1960 remet en cause la loi de 1838 sur les aliénés et vise à organiser et à équiper les départements en matière de lutte contre les maladies mentales, elle est considérée, avec la sectorisation qu’elle met en place, comme marquant la fin de l’hospitalisation comme seule réponse à la maladie mentale.

Dans un autre domaine, deux textes fondamentaux (totalement oubliés aujourd’hui), datant du 23 décembre 1958 (ordonnance) et du 7 janvier 1959 (décret), vont respectivement organiser l’assistance éducative (dont l’action éducative en milieu ouvert, AEMO) et l’action sociale préventive (devenue action éducative à domicile, AED), soit les interventions sociales et éducatives auprès des enfants dans leurs familles, au titre judiciaire (juge des enfants) ou administratif (DDASS), c’est-à-dire en ne retenant pas le placement comme seule solution envisageable. Et cette période est celle du retour du Général De Gaulle aux affaires (il est élu, par les grands électeurs, président de la République le 21 décembre 1958, deux jours avant l’ordonnance citée plus haut, qui dormait dans les tiroirs depuis la fin des années 1940). On aura noté qu’ordonnance, décret et circulaire signifient décisions prises sans consultation de l’Assemblée Nationale (des lois confortant ces approches, votées par les parlementaires, ne viendront que plus tard). On a complètement oublié qu’un rapport qui a fait date en matière de protection de l’enfance, publié en 1980, prônant le suivi à domicile (au demeurant fort judicieux), était estampillé "RCB" : il ne le précisait pas mais cela signifiait "rationalisation des choix budgétaires" !

En parallèle à ces évolutions, pour des raisons différentes, tout un courant de pensée remet en cause la psychiatrie (l’antipsychiatrie), contestant l’approche médicamenteuse, la parole autoritaire du psychiatre, l’enfermement. Les pionniers sont François Tosquelles (venu de Barcelone, chassé par la guerre franquiste) qui à Saint-Alban, en Lozère, pendant la Seconde Guerre mondiale, a une approche humaine du traitement de la maladie mentale ou David Cooper (Psychiatrie et antipsychiatrie, publié en 1967).

Des pays comme l’Italie (avec Franco Basaglia), peut-être parce qu’il y subsistait une forte imprégnation de solidarités familiales, ont pris des mesures drastiques, fermant presque systématiquement les lieux d’enfermement (qui relevaient pour la plupart de congrégations catholiques). Ce qui dans les années suivantes a posé de graves problèmes car tous les malades n’étaient pas prêts à vivre autonomes : faute d’accompagnement réel, beaucoup se retrouvèrent en perdition, à la rue.

Lenteur de l’ouverture en France

En France, en réalité, les textes prônant la sectorisation mettront dix à vingt ans pour être mis en application (dont les consultations dans des dispensaires d’hygiène sociale, futurs Centre médico-psychologique, CMP, adultes ou enfants). Des psychiatres freinent des quatre fers. C’est le cas à Auch où une psychiatre redoute que ses infirmières soient en danger en se rendant à domicile. De façon générale, les asiles n’ont pas connu l’évolution italienne, plutôt que des fermetures on a procédé à des réductions du nombre de lits. Quand la droite politique, qui cherchait à contourner les acquis de l’après-guerre, a commencé à interroger l’État providence qui ne serait plus à même d’assurer ses promesses, les "gestionnaires" s’appuyèrent sur les thèses modernes d’ouverture de l’hôpital pour justifier des restrictions budgétaires, des fermetures de lits, des réductions d’effectifs.

Aujourd’hui, le problème posé est que l’on a d’un côté des soignants confrontés à des patients de plus en plus nombreux qui vont mal, qui sont pris en charge de façon différenciée (d’où la création d’une multitude de services censés être adaptés), et d’un autre des "gestionnaires" qui veillent à rester dans les clous qui leur sont impartis, sans aucune pensée prospective. Je mets des guillemets à gestionnaires car gérer ne devrait pas être péjoratif, sous réserve que l’on tienne compte des conséquences de la gestion. Économiser peut être à courte vue, avec des conséquences bien plus dépensières que si on avait su évaluer, sur la durée, les besoins.

A l’hôpital psychiatrique d’Auch, comme dans tant d’autres lieux, la tension est permanente entre la réalité de terrain, ce qui se passe dans les services, entre les services, et la façon dont la direction procède, donnant l’impression de ne jamais anticiper, alors que cela devrait faire partie de la gestion.

Un management, en somme, le nez dans le guidon, d’autant plus que les décisions fondamentales sont prises en haut lieu (à Paris), visant toujours la restriction des dépenses.

Diversité de services

Pour le commun des mortels, un hôpital psychiatrique est un immense bâtiment dans lequel l’organisation semble mystérieuse (un hôpital général, on connaît davantage ses différents services selon les pathologies et ses modes d’intervention que ce soit en hospitalisation ou en ambulatoire). Le temps est révolu où l’hôpital psy n’était qu’un asile où des patients étaient alignés indistinctement dans des dortoirs, relevant tous de la même prise en charge. Ce sont en réalité de nombreux services adaptés aux besoins, aux situations variées des patients, qui permettent d’accueillir les urgences, des chroniques, des malades contraints (secteur fermé). Comme partout en France, ils portent des noms de psychiatres connus ou non. C’est ainsi qu’ont fleuri ici : Esquirol, Pinel, Anglade, Freud, Porot, Pascal, Pujos, De Clérambault, Charcot, Claude, Claudel, Reynier, Falret, Magnan, Marguerite Duras, Pussin, Janet… J’en oublie sûrement, nombreux ont disparu, certains ont été regroupés. Le département étant découpé en trois secteurs, les différents services sont en triple.

On trouvera en annexe un tableau détaillant les différents services du CHG, en hospitalisation ou en ambulatoire. En résumé, ici, l’hôpital comprend 183 lits (sans doute 150 en réalité) pour, en principe, 500 agents (dont 300 soignants, dont 24 médicaux).

Historique des luttes

Sans remonter aux calendes grecques, on peut noter qu’en novembre 2007, une trentaine d’infirmiers et infirmières étaient reçues dans l’hémicycle du Conseil Général [CG] du Gers pour exprimer leur souffrance auprès des élus : « un cruel manque de lits associés à une pénurie de soignants », phrase emblématique d’un article de La Dépêche, qui résume tant d’autres mobilisations jusqu’à aujourd’hui. Les suppressions de lits consécutives à la politique de sectorisation (avec des centres médico-psychologiques, CMP, enfance ou adultes) n’ont pas été compensées par la création de structures alternatives. Angèle Léger, élue CGT, note en 2007 que les places extérieures ont augmenté de 1,46 % alors que le nombre de patients a triplé en 12 ans. C’est ce qui a entraîné un accroissement considérable des hospitalisations sous contrainte qui obligent l’hôpital à accueillir. Du coup, il faut mettre des matelas par terre. Déjà, les soignants demandent la création d’une unité nouvelle de 20 lits tandis que la structure pour adolescents ne peut ouvrir faute de pédopsychiatre. Ils et elles contestent le numerus clausus qui devrait être réformé pour qu’il y ait davantage de psychiatres en formation. Évidemment, on les prend pour des farfelus : il faudra attendre 2021 pour que (sous Emmanuel Macron) soit remis en cause en partie cette façon de limiter le nombre de médecins. Qui avait raison en 2007 ? Qui ne rendra jamais de compte d’avoir laissé ainsi la santé péricliter faute de médecins, à cause d’un corporatisme médical qui veillait à sa chasse gardée ?

Pierre-Yves Schmit, infirmier, qui participe à cette rencontre au CG, déclare : « J'ai été recruté pour être infirmier, pas boxeur ni catcheur. Si aujourd'hui je devais refaire le choix de travailler en psy, je ne le ferais plus (…) Si un membre de ma famille devait être hospitalisé, je ne souhaiterais pas que cela soit à Auch. » « Avant, dit-il, quand on croisait un malade dans un couloir, que l'on s'apercevait qu'il n'allait pas bien, on prenait le temps de lui parler, de s'occuper de lui. Aujourd'hui, ce n'est plus possible car nous sommes tout le temps en train de courir. Ce malade, on ne s'en occupe que lorsqu'arrivé à bout, il passe dans une phase de crise qui peut être violente. » La réaction des élus est de solliciter le Préfet pour qu’il saisisse l’ARH (Agence Régional d’hospitalisation, ancêtre de l’Agence Régionale de Santé, ARS).

En 2009, une tente est montée sur le rond-point à l’entrée de l’hôpital suite à la réduction du nombre d’infirmiers dans plusieurs services, à un nombre de CDD trop nombreux, à l’impossibilité de prendre les repos, à un ordre de réduction sur les soins et les toilettes. Cette tente se délocalisa ensuite devant la mairie puis dans une salle de l’hôpital.

En 2013, grève en juin puis en septembre où les grévistes envahissent une nouvelle fois les locaux de l’ARS, ce qui va se reproduire régulièrement tout au long des années suivantes. Là il s’agit de revendiquer des effectifs mais aussi des améliorations du déroulement des carrières et une répartition équitable de la prime de service.

Agrandissement : Illustration 4

Réorganisations intempestives

Si l’on fait abstraction des négociations classiques lors de différentes instances, on peut répertorier une bonne vingtaine d’actions spontanées auxquelles le personnel avec la CGT s’est senti contraint de mener pour faire entendre son ras-le-bol. Avec des périodes plus tendues, sachant que depuis 2018 (excepté 2020, année du Covid) chaque année a connu une ou plusieurs périodes chaudes. Cela prenait la forme d’une négociation imposée au directeur ou au DRH dans la cour, dans la salle du Conseil de surveillance, devant ou dans les locaux de l’ARS, auprès du Conseil Général puis Départemental, ou en délégation en Préfecture. En présence de la presse, des renseignements territoriaux… et d’un chroniqueur social local !

Il n’y a pas seulement les suppressions de service mais aussi les réorganisations, intempestives, non annoncées, où les agents découvrent un beau matin qu’il en sera désormais autrement (ce fut le cas en mai 2018), avec déplacement des patients d’une chambre à une autre sans que le personnel n’en soit informé. 30 infirmiers, assistants sociaux, psychologues déboulent alors à une réunion des médecins et de la direction. En juillet, une note interne réduit le nombre de soignants dans le service des admissions : au lieu de trois infirmiers et un aide-soignant, la direction supprime un infirmier et rajoute un aide-soignant, le justifiant par les difficultés de recrutement.

Les tergiversations de la direction conduisent une cinquantaine d’agents à débarquer à l’ARS, en octobre 2018, et à planter une tente à l’intérieur pour protester contre le fait que trois postes de psychologues n’ont pas été pérennisés ainsi que quatre postes d’aides-soignants. Ils réclament une prime d’installation pour faciliter le recrutement des infirmiers. Par ailleurs, l’unité de psychogériatrie est inadaptée : sa reconstruction est réclamée. Une demi-douzaine d’entre eux passent ainsi la nuit dans les locaux de l’ARS. L’action débouche sur une promesse de création de 4 postes d’infirmiers et sur l’obtention d’une enveloppe permettant à dix élèves infirmiers d’être payés pendant leurs études avec engagement à travailler ensuite à l’hôpital. Des aides-soignantes pourront bénéficier de formation pour devenir infirmières. Une aide à l’installation des infirmiers est envisagée. Quant à l’unité de psychogériatrie, une aide de 500 000 euros est débloquée. Et l’ARS valide le versement d’une prime (2700 €) pour les personnels de cette unité.

Tout sera à l’avenant : une incapacité ou une impossibilité pour les autorités de faire en sorte, malgré les mises en garde préalables lancées par les délégués, que le conflit soit évité en prenant en amont les décisions qui s’imposent. Pour suivre ces luttes depuis des années (dans la limite de ma connaissance, évidemment incomplète, des dossiers), j’ai vraiment le sentiment que les revendications, toujours strictement liées à de meilleures conditions de prise en charge des patients, ne sont pas infondées. Les interlocuteurs institutionnels (direction, DRH, ARS, CD), le plus souvent opinent, devant les situations préoccupantes vécues, contestent rarement les affirmations et les besoins : ils se réfugient dans le fait qu’il est difficile de faire venir des compétences dans le Gers, et que les instances nationales ne permettent pas d’engager les dépenses à la hauteur de ce qu’il serait souhaitable.

Par exemple, la Maison d’accueil spécialisée (MAS) de Villeneuve, située en dehors du CHG, qui accueillent des patients avec de graves problèmes psychiques, est dans une vétusté telle, que le personnel proteste en 2012, en 2017, et en février 2019 en envahissant le Conseil de surveillance. « La direction reconnaît et déplore l’indignité de la MAS actuelle », lit-on dans La Dépêche, mais elle se retranche derrière le fait qu’une nouvelle MAS doit sortir de terre en 2021. Cela ne justifiait pas qu’il n’y ait aucun praticien pendant des mois et un seul infirmier : « Les soignants ne voient plus pour quoi ils travaillent, entre labyrinthe administratif, décisions médicales contradictoires et absence de vocation… ». Le directeur dit qu’il a l’argent pour recruter mais personne ne veut venir.

Agrandissement : Illustration 5

Cercle vicieux

Inlassablement, le personnel explique qu’il s’agit d’un cercle vicieux : les dysfonctionnements fréquents n’incitent personne à venir travailler ici. Quand la nouvelle MAS sera terminée, la direction tardant à envisager une inauguration, la section CGT, excédée, l’organisera elle-même, le 13 juin 2023, considérant qu’elle n’est pas pour rien dans l’ouverture de ce nouveau bâtiment ! Des incidents se produisent parfois à l’hôpital, certainement pas étrangers aux manques de moyens dénoncés peu auparavant par les syndicats, comme deux incendies de matelas en l’espace de 24 heures en juin 2019. Ou trois mois plus tard, l’agression d’une infirmière par un patient, la CGT mettant en cause la réorganisation d’un service en janvier qui fait que 13 agressions ont eu lieu depuis le début de l’année (contre une seule l’année précédente).

En mai 2021, la Clinique des ados doit être rénovée : c’est prévu depuis bientôt dix ans, et en catastrophe la direction décide d’envoyer les ados dans un secteur adulte, avec réduction du nombre de soignants. Tollé du personnel, c’est inenvisageable car les jeunes y péteront les plombs. Une aide-soignante confie qu’elle n’y mettrait pas son propre enfant. C’est une période de tension extrême en pédopsychiatrie, car avec la crise sanitaire, on assiste à une hausse des tentatives de suicide, à des décompensations. Le nombre d’adolescents en souffrance a doublé dans le Gers en un an, département le moins bien doté en pédopsychiatrie en Occitanie. C’est le pire moment pour engager ces travaux. Lecture est faite d’une lettre d’une mère qui proteste de n’avoir pas été informée du projet de transfert et rappelle que sa fille s’est retrouvée, dans le passé, dans un service adulte, enfermée pendant trois semaines dans une chambre. Elle écrit qu’on ne peut déplacer les ados « comme des pions ». Elle accuse la direction d’avoir pris en otages : les soignants, les parents et les enfants. Elle envoie copie de sa lettre à l’ARS.

Le 24 mai, une prétendue Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), jouant sur son sigle ressemblant à d’autres, mène campagne en haute-ville contre les internements abusifs et met en cause le CHG en exploitant abusivement une page d’un rapport qui en compte 78 du contrôleur général des lieux de privation de liberté [ici]. Il s’avère que cette commission cache la secte d’origine américaine la Scientologie cherchant à faire de la retape. Au moment où l’hôpital vit des moments difficiles, voilà que des militants sectaires, venus d’ailleurs, peuvent dérouler impunément leur propagande. Ils renouvèleront l’opération le 3 novembre 2022 et le 12 octobre 2024 (à chaque fois, je publierai un post Facebook dans lequel je m’étonne que les autorités tolèrent une telle campagne de discrédit).

Cette année-là, à Auch une longue lutte des intermittents du spectacle a lieu avec occupation (tolérée) de Ciné 32 puis de Circa, deux lieux culturels particulièrement dynamiques dans la ville. Nombreux militants extérieurs à l’hôpital, Gilets jaunes et intermittents viennent soutenir les soignants, bel exemple de convergence des luttes. Une pétition de l’hôpital recueille 700 signatures.

Management chaotique

Les soignants demandent à être associés à la décision qui sera prise, le directeur annonçant qu’il compte (enfin) consulter les médecins. Problème de management général : les hiérarchies ont du mal à prendre en compte les expertises des agents qui se coltinent la réalité de terrain au jour le jour, ce qui est facteur de contestations et de mal-être. Un bâtiment désaffecté pourrait être restauré pour y accueillir les ados pendant la rénovation de la clinique. De leur côté, les soignants de l’unité Janet qui accueille 25 malades sont épuisés, les remplaçants défilent. Une soignante confie qu’un soir elle a dû « foutre dehors » un patient pour en accueillir un autre, dans la précipitation, sans préparation. Émue, elle dit que si cela se reproduit elle refusera et s’en ira : « ce n’est pas mon boulot d’agir ainsi ».

Le directeur reconnait qu’il manque 80 à 100 infirmiers sur l’ensemble du département. Ses collègues directeurs lui reprochent d’être « le Cador du recrutement » parce qu’il propose des conditions plus favorables (alors que ce n’est que le statut des hospitaliers, lui rétorquent les agents). Il veut rassurer le personnel en disant qu’il fait remonter au ministère ses revendications et, dans un moment de confidentialité, il concède que « les dividendes se sont élevés en France en un an à 135 milliards d’euros… soit le montant total des budgets des hôpitaux » ! Par ailleurs, il n’a pas les 170 000 euros nécessaires pour respecter les accords du Ségur (183 € de prime).

Quelques jours plus tard, parce que rien n’est réglé pour la Clinique des ados, rassemblement devant l’ARS (avec le soutien des Gilets jaunes et des intermittents) : il est rappelé que l’hôpital qui devrait avoir 5 pédopsychiatres n’en a qu’un ! Avec 5 lits pour ados, le Gers est le département le moins équipé de la région. Le directeur de l’ARS est interpellé : des drames (comme l’agression d’une collègue il y a deux ans) peuvent se produire, et « vous aurez à en rendre compte ». Une professionnelle précise : « s’il arrive quelque chose, je ne porterai pas plainte contre le patient »… Un autre : « c’est vous qui organisez cette désorganisation ». Par ailleurs, non seulement le secteur psychiatrique privé collabore mal avec le public mais en plus il bénéficie de moyens financiers supérieurs. Le responsable de l’ARS dément, ajoutant que la politique sanitaire n’est pas décidée par l’ARS du Gers. Finalement, les ados se retrouvent dans le secteur adulte, enfermés 20 heures par jour à double tour, prostrés devant la télé, car personne n’a le temps de s’occuper d’eux et ils doivent être protégés des réactions possibles de malades adultes : « c’est de la maltraitance », dit une infirmière que le système rend complice de ce type de prise en charge.

En octobre 2021, l’équipe du CMP d’Auch signale que des patients ne peuvent être hospitalisés bien que dangereux. Un incident s’est produit le 14 septembre un patient, pourtant sous contrainte à l’hôpital, s’échappe et vient au CMP, « incohérent, agité, délirant, hygiène catastrophique », impossible de le réintégrer au CHS… par manque de place ! Dans les départements voisins, aucun lit n’est disponible. L’équipe se résout à le laisser partir, mais avec une extrême inquiétude, car ces malades hallucinés peuvent se sentir agressés par un seul regard. La Dépêche cite Muriel qui confie : « je ne suis pas tranquille de laisser mes gosses dans la rue ». Un soignant dit avoir reçu des menaces de mort, une autre précise que la violence ils la retournent souvent contre eux-mêmes. Une nouvelle fois, le manque d’organisation est dénoncé : les délais de consultation du CMP sont à trois mois. Nombre de lits à l’hôpital et nombre de médecins sont insuffisants. Jeu de dominos : si un service ne fonctionne pas bien, il y a des conséquences en cascade pour les autres services. Une sortie de l’hôpital trop tôt fait que des patients, soit trainent dans les rues, soit s’enferment chez eux.

Vider les hôpitaux… pour dépenser moins

Tel patient à l’extérieur vient errer toute la journée dans l’hôpital comme une âme en peine ; d’autres, dans leur appartement en ville, vivent cloîtrés chez eux. Des voisins se plaignent du comportement de certains. Une aide à domicile venue en soutien dit qu’elle et ses collègues ne sont pas armées pour affronter certaines situations. Si la vie à l’extérieur est souhaitable, elle n’est pas toujours possible, tous les malades ne sont pas en mesure d’être autonomes. Mais la politique officielle en vigueur vise à vider les hôpitaux… pour dépenser moins.

Un service (l’UPAS, Unité de projet et d’accompagnement à la sortie, 20 lits) doit fermer ce qui provoque ce même mois une nouvelle révolte des soignants, 120 manifestent devant la direction et deux semaines plus tard 80 déboulent à l’ARS, pénétrant de force dans les locaux. Les interpellations ne sont pas tendres : « Au début du Covid, où étaient les ARS pendant que le personnel se débrouillait comme il pouvait ? » Tout cela a fait que des professionnels s’en sont allés, dégoûtés de devoir poser des actes contraires aux règles du métier. Sur des promesses non tenues par l’ARS, le directeur nouvellement arrivé, botte en touche, peu fair-play, mettant en cause son prédécesseur, (« vous me demandez de réparer 20 ans de bordel »), lâchant négligemment « votre hôpital est en train de se casser la gueule », ironisant sur le Gers qui « à part le foie gras, n’est pas attractif », se moquant des médecins qui se contredisent dans leurs votes, regrettant qu’il n’y ait pas de "projet de territoire" en matière psychiatrique. Il assure qu’aucune fermeture ne devra avoir lieu tant qu’il n’y aura pas un vrai projet en face.

Le syndicat Sud-Solidaires du Département dit que ce qui se passe à l’hôpital a des répercussions sur le service Enfance (Aide Sociale à l’Enfance) qui est aussi confronté à une aggravation des situations familiales (les médias préférant s’en prendre indistinctement à "ASE coupable" plutôt que de se pencher sur cette réalité apparemment difficile à admettre) : des familles d’accueil sont contraintes à accueillir des enfants qui ne vont pas bien du tout. Comme le dit une professionnelle d’une équipe mobile : « le manque de moyens se ricoche d’une structure à l’autre ». Et ces moyens se dégradent au fil du temps, les plus anciens constatent ce recul dramatique.

Ce que j’éprouve en assistant à ces séquences c’est que d’une part toute la population devrait être présente, derrière les soignants pour proclamer son souhait d’une politique de santé digne de ce nom, qui ne répondrait pas seulement à des critères financiers, technocratiques, et finalement assez inhumains. D’autre part, le personnel a manifestement une compétence collective. Il faudrait pouvoir dérouler dans le détail tous les arguments avancés avec pertinence, par les uns et les autres. Pourquoi cela n’est pas possible autour d’une table ? Parce que les avancées n’ont lieu que suite à un rapport de force ? Est-ce qu’il est impossible d’anticiper, de faire en sorte que l’on évite autant que faire se peut la souffrance des personnels, qui, bien évidemment, a un impact sur la prise en charge des malades ?

Lors d’une rencontre en préfecture le 2 novembre, le directeur de l’ARS renouvelle la promesse de ne pas supprimer de lits tant qu’un projet territorial des besoins en psychiatrie n’a pas été élaboré : c’est ce que lui rappelle Paul Legrand (CGT) le 13 décembre alors que 50 soignants ont envahi le Conseil de surveillance tandis que Fabrice Lamarque (CGT) parle de « double discours » puisque l’unité UPAS va fermer (malgré tous les arguments qui vont suivre, la décision officielle retiendra tout de même la fermeture de cette unité). Les personnels se demandent si après l’UPAS ce ne sera pas Janet (selon les plannings, il manque du personnel certains jours, les patients restant seuls). Il manque au moins 7 psychiatres sur 15 et 20 infirmiers et aides-soignants. Même le chef de garage ne sera pas remplacé. Les CMP sont de plus en plus sous équipés en personnel spécialisé. Des agents en congé doivent revenir en catastrophe (« on est sur le fil du rasoir », « on ne peut jamais souffler »), il n’y a plus de médecine du travail depuis quatre ans (ce qui est illégal). Ce délaissement de l’hôpital est vécu comme une façon de privilégier le privé : « quand on veut noyer son chien on dit qu’il a la rage ». L’exaspération est à son comble : « un jour, on fera tout péter », lâche une participante ; une autre à la direction : « est-ce que vous voudriez de telles conditions d’accueil pour un membre de votre famille ? ». Les conditions sont telles qu’un drame peut se produire et les directeurs dervont rendre des comptes. L’association censée représenter les malades au Conseil de surveillance est mise en cause pour son silence.

« Situation catastrophique »

Le directeur de l’ARS admet que le CHS du Gers est « dans une situation catastrophique » (La Dépêche du 13 décembre 2021) et, énervé, assure au personnel qu’il passe l’essentiel de son temps pour cet hôpital et qu’il est déjà allé chercher « 1,9 millions d’euros pour vous ». Le personnel a beau jeu de lui rétorquer qu’il est là depuis trois mois et qu’eux se battent depuis 20 ans pour leur hôpital. Mais il continue à renvoyer la balle sur ses prédécesseurs : « je veux bien endosser toutes les erreurs du passé, mais… », « il faut revenir sur 30, 40 ans d’absence d’intérêt pour le Gers ». Il défend le Ségur qui a prévu un nouvel hôpital général à Auch (142 M€) et une revalorisation des aides à domicile. Le directeur de l’hôpital rappelle que la pénurie de psychiatres frappe la France entière puisqu’il en manque 1100 à l’échelle du pays. Et de regretter que l’IFSI forme des infirmiers non gersois qui repartent après le diplôme (cela relève de la responsabilité de la Région qui finance la formation de 1000 diplômés par an) et les primes d’attractivité n’auraient pas de succès. Il prône des relais extérieurs à l’hôpital ce que le personnel ne récuse pas encore faut-il qu’ils existent : aujourd’hui, faute d’accueil dans l’hôpital, « il y a des bombes à retardement dans les rues », des malades clochardisés. En psychiatrie, tout ne rentre pas dans des cases d’ordinateur : comment chiffrer les besoins d’une personne malade qui a besoin d’écoute ? Comment évaluer le temps qu’il faut passer à parler avec la famille, pour l’entendre ou pour lui révéler un diagnostic ?

La CGT du Gers invite opportunément le 1er février 2022 Christian Prudhomme, médecin urgentiste au Samu 93, pour une conférence sur le thème : La santé, relève-t-elle du Service Public ou du secteur marchand ?. Outre les questions nationales (fermetures de lits, Orpea), un constat alarmant de la santé dans le Gers est dressé : accès quasi impossible à un pédiatre, à un dermato. Il faudra veiller à ce que le futur hôpital général d’Auch soit un vrai service public en complémentarité avec des centres de santé. Par ailleurs, le manque d’effectifs soignants au CHG est évoqué.

La bataille d’attrition se poursuit : fin mars 2022, invasion du conseil de surveillance. Le personnel, blasé, demande pourquoi ne pas fermer carrément l’hôpital si c’est pour ne pas lui donner les moyens de fonctionner et de servir la population. En 4 ans, près de 40 lits ont été supprimés. Une salariée témoigne (La Dépêche du 29 mars) : « on pleure au travail, ou dans la voiture ».

Rebelotte le mois suivant : le 14 avril, une action à l’ARS débouche sur le recrutement de deux aides-soignants et le projet de trois recrutements. Comme le note Le Journal du Gers, les manifestants avaient prévenu qu’ils ne sortiraient du bureau que lorsqu’ils auraient obtenu satisfaction. La direction compte sur le secteur associatif qui, en mettant en place en ville une structure médico-sociale (foyer, habitat inclusif) en 2023, pourrait lui permettre de fermer l’UPAS. Comme ce n’est pas encore le cas, elle décide, sous la pression, de retarder cette fermeture. Le directeur de l’ARS vitupère contre les médecins qui tiendraient des propos différents de ceux des personnels mais ne viennent pas s’expliquer lors de ces rencontres tendues. Il désavoue certains protocoles de service (qu’il trouve « un peu psychorigides »). Devant le directeur de l’hôpital, il lâche, sibyllin, qu’il a l’impression que certains « savonnent la planche » pour que les projets n’aboutissent pas !

Une médecin pédopsychiatre est cependant présente, avec le personnel : elle fait part de son constat inquiétant sur l’état mental de beaucoup de jeunes après la crise sanitaire. Si on n’agit pas efficacement, certains seront de futurs patients du secteur adulte. Elle exprime sa déception alors qu’elle avait élaboré un projet d’hôpital de jour (le Repaire) qui a été désavoué par une commission régionale, et elle n’a reçu aucune réponse à sa demande d’explication auprès de l’ARS. Le directeur de l’ARS reconnaît que cet avis défavorable n’est pas fondé, à croire dit-il que « le dossier n’a pas été lu ». Le directeur de l’hôpital précise qu’il ne s’agit pas d’un refus, juste d’un avis négatif « imbécile ». Les directeurs disent soutenir ce projet. La raison du rejet serait due au fait que le taux de médecins serait insuffisant : à ce compte-là, c’est l’hôpital tout entier qui devrait être fermé !

Agrandissement : Illustration 6

Psychiatrie parent pauvre

Le personnel rappelle que des médecins sont partis faute de moyens, des stagiaires infirmiers souhaitant travailler en psychiatrie repartent écœurés, fatigués. Pour recruter et fidéliser le personnel, il faut prévoir des mesures spécifiques plus avantageuses qu’ailleurs (comme cela a été évoqué auprès du premier ministre Jean Castex quand il est venu récemment à Auch), et surtout donner du sens aux missions exercées, établir des projets de service qui donne la pêche. La psychiatrie, ici comme ailleurs, est le parent pauvre des politiques publiques qui ne tiennent pas compte du fait que certaines maladies mentales sont installées dans la chronicité, ce qui suppose des moyens pour assurer l’accompagnement des personnes malades. Est cité le cas de l’hôpital de Chinon (Indre-et-Loire) où le travail mené est encensé par la contrôleure des lieux de privation de liberté mais qui est pourtant sous la menace de suppressions de postes qui porteront gravement atteinte à la qualité du travail effectué (Libération du 19 avril 2022). Un infirmier, secrétaire du syndicat CGT de l’hôpital, dit que ces moyens seront nécessaires tant que notre société ne sera pas prête à accueillir les malades dans la vie quotidienne. Le directeur de l’ARS reconnaît que le handicap physique et l’enfance ont bien meilleure presse.

Des professionnelles, travaillant depuis 27 ou 35 ans dans cet hôpital d’Auch, expriment le fait qu’elles ont dû avaler pas mal de couleuvres depuis tant d’années mais que les choses s’aggravent. Il va de soi que les directions sont prises entre deux feux : les injonctions nationales axées essentiellement sur les économies, envers et contre tout, sans trop se soucier des dégâts, et un personnel qui n’est pas prêt à admettre de travailler en trahissant les principes techniques et éthiques qui l’animent. Il va de soi que si ces principes étaient vraiment le souci du pouvoir en place il établirait la concertation avant toute décision de réorganisations des services mais il ne tient manifestement compte que du rapport de forces. Le directeur de l’ARS qui souhaite que soit réalisé un Projet Territorial en Santé Mentale (PTSM) établissant les besoins locaux en santé mentale dit envisager de consulter le personnel.

Le 1er juin, Claire Hédon, Défenseure des droits, appelle la première ministre à mettre en place un plan d’urgence pour la santé mentale des jeunes. Déjà dans son rapport de novembre 2021, la Défenseure des droits avait alerté sur les atteintes à la santé mentale des enfants puis Santé publique France a confirmé la gravité de la situation en publiant des chiffres alarmants sur le passage aux urgences de mineurs pour gestes suicidaires, idées suicidaires et troubles de l’humeur. Pourtant, des structures hospitalières ont continué à fermer des lits en pédopsychiatrie ou à ne pas renforcer les moyens d’accueil, comme c’est le cas à Auch. Selon, Claire Hédon, le secteur de la psychiatrie pour enfants devrait être considéré comme prioritaire.

Le 23 septembre 2022 c’est journée nationale d’action dans la santé : pour répéter la litanie habituelle des revendications, la section CGT du CHS rencontre le DRH et l’ARS qui disent compter sur le médico-social pour prendre le relai. De son côté, le médico-social (que j’interroge par ailleurs) se plaint de ce ping-pong entre les institutions. Beaucoup de professionnels du secteur ne doutent plus du fait que le système fait mine de vouloir résoudre les problèmes, en réalité le résultat est là : on est à la peine partout, tous les dispositifs ont tendance à affaiblir le système de santé publique (général ou spécialisé), pour faciliter le développement a contrario du privé lucratif.

Le 25 octobre, Coup de tonnerre à l’hôpital psy, titre La Dépêche : en effet, le serpent de mer de la fermeture de l’UPAS, qui agite l’hôpital depuis plus d’un an, revient à la surface (20 lits devraient être supprimés le 15 novembre), l’ARS considérant que les pensionnaires de l’UPAS ne relèvent pas du sanitaire psychiatrique mais du médico-social. Pétition remise au préfet : rien de ce qui avait été prévu pour évaluer la nécessité ou non de cette fermeture n’a été mis en place. La direction niait encore récemment toute décision de fermeture : il y a là « un profond mépris pour les soignants, mais aussi pour les patients », la préfecture devra endosser la responsabilité des conséquences de cette incapacité à admettre des patients. Le directeur de l’ARS affirme que le PTSM sera présenté en fin d’année (il le sera effectivement en novembre : ici). Une équipe mobile en géronto-psychiatrie est en cours de création permettant un suivi des patients dans leur lieu de vie habituel. Il prétend que l’UPAS est vide, alors qu’elle accueille encore 15 patients ! Des malades sont informés de la fermeture alors que leurs soignants ne le savent même pas. On entend : « maltraitance », « on n’est pas des chiens », « y en a marre », « provocation », « tour de passe-passe », « on est bien gentil mais on serait tenté de tout casser ». Préfecture, ARS et direction du CHS se renvoient la balle quand ce n’est pas la patate chaude. Des malades décompensent, ne sachant pas où ils iront. Peut-être à la rue. L’actualité est percluse de situations graves où des individus sont dangereux, souvent parce que la prise en charge psychiatrique a été défaillante. Que va-t-on faire des malades âgés qui décompensent dans les maisons de retraite si l’HP réduit envers et contre tout ses moyens d’intervention. De nouvelles pathologies sont apparues après la crise sanitaire, il faut y faire face. A l'hôpital, des mineurs sont enfermés 24h/24 de façon inadmissible, ce qu’on n’accepterait pas pour nos propres enfants.

La société va mal, la psychiatrie va mal. J’aimerais pouvoir reproduire certaines longues tirades de soignants s’exprimant sans notes, dans le silence général, de façon assez émouvante car avec des exemples précis, avec cohérence, convainquant à démontrer que la gouvernance fonctionne très mal au détriment des patients et des personnels. En face, une direction qui dit qu’elle fait ce qu’elle peut, qu’il ne s’agit pas de faire sortir tout le monde, que dans cet hôpital 50 % ne sortent pas (alors que le taux national c’est 30 %). Elle dit qu’elle envoie des lettres d’information à chacun des agents concernés. Elle refuse d’être traitée de "menteuse".

Remous dans la santé du Gers

C’est une période de forts remous dans le Gers sur le plan sanitaire : une clinique privée, la Clinique de Gascogne, est menacée de fermeture, et finira par fermer en mars 2023 pour des raisons que j’aborde dans un article de Social en question cette année-là [voir en annexe]. Constat paradoxal : dans un temps où le capitalisme s’en donne à cœur joie y compris dans le secteur de la santé, au fil des ans, la rentabilité de trois établissements privés du Gers était insuffisante et ne leur a pas permis de subsister. Par contre, la clinique psychiatrique d’Embats a pu augmenter son nombre de lits tandis que l’hôpital psy était contraint à réduire les siens. Par ailleurs, on a quelques exemples de dérives, comme l’hôpital de Saint-Nazaire qui n’a plus le qualificatif de "public" et est quasiment confondu avec la Clinique mutualiste de l’Estuaire, provoquant un fonctionnement ingérable.

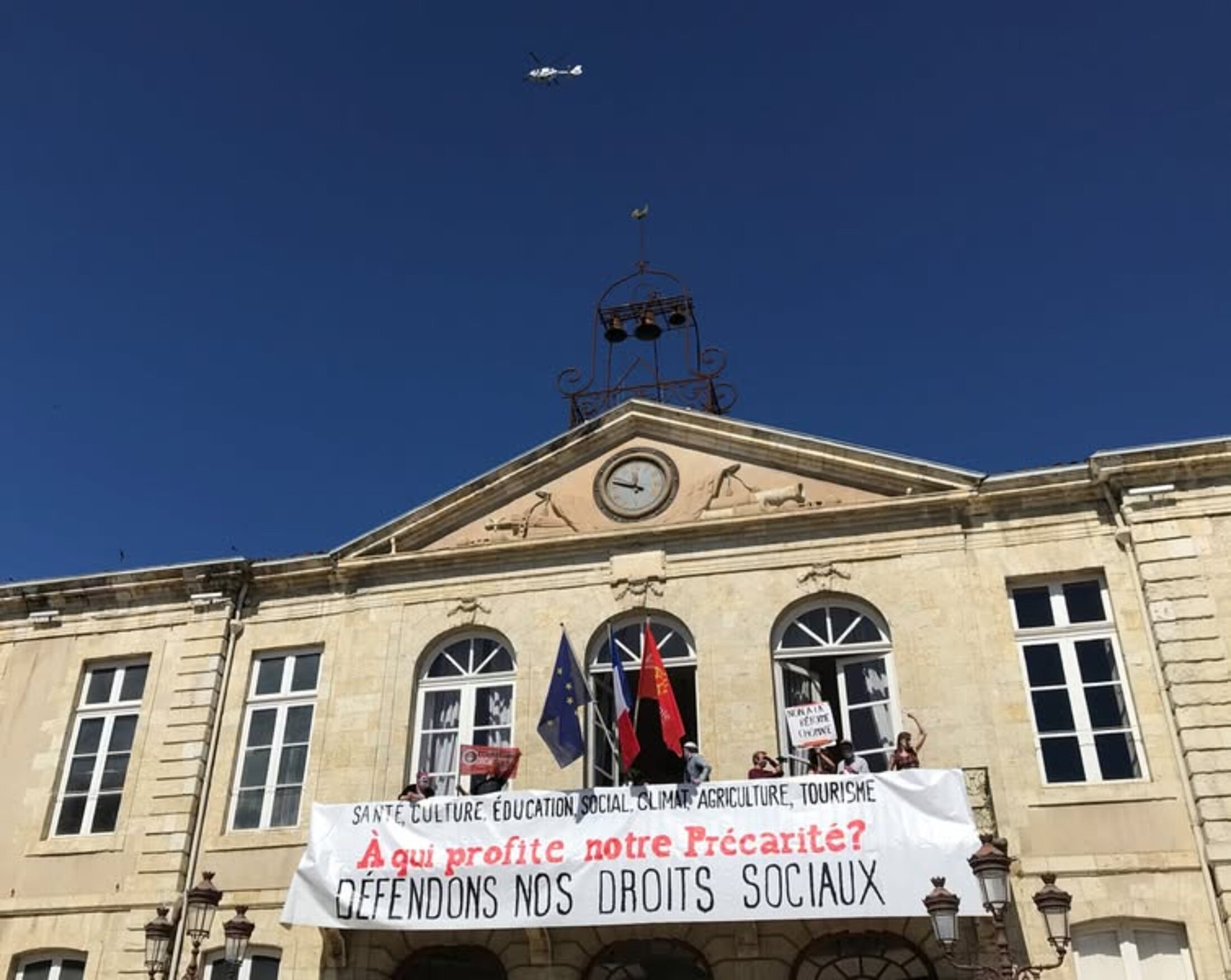

Le 9 octobre 2023, une délégation CGT du CHG est reçue en Préfecture pour recenser la situation mise à jour : il manque 12 médecins dont 8 psychiatres (ils ne sont que 7 sur les 15 qui devraient être en poste), 2 généralistes manquants (sur les 3 prévus), 2 pédopsychiatres (sur les 5 prévus), ainsi que 4,5 postes de psychologues. Par ailleurs, 30 autres postes de soignants ne sont pas pourvus (infirmières et aides-soignantes), ainsi que des postes d’assistantes sociales, de cuisiniers. Un véritable cercle vicieux s’est installé : faute de personnels suffisants, le CHG n’attire pas des personnels qui préfèrent se faire embaucher dans des structures bien équipées, et du coup la problématique ne fait que s’accroître. Les infirmières nouvellement diplômées ne privilégient pas la psychiatrie (il en était tout autrement quand jadis, chaque année, 12 infirmiers en psychiatrie étaient formés et venaient grossir les rangs, ou plus exactement remplacer des partants, en retraite par exemple). Tous les arguments invoqués plus haut dans cet article sont déroulés au préfet qui semble écouter d’une oreille attentive.

Des services de l’hôpital n’ont même pas de médecins pour renouveler un isolement, une contention (document médico-administratif obligatoire), ce qui conduit à la sortie d’un malade qui ne va pas bien, et devra être à nouveau hospitaliser dans un état plus grave encore. Lorsque le service d’urgence de l’hôpital général (assuré par des soignants détachés du CHG) déclare qu’un patient est en "péril imminent", alors le CHG est dans l’obligation de l’accueillir, ce qui actuellement signifie qu’il faut impérativement en faire sortir un autre : on dit alors que l’hôpital est "en alerte", c’est le cas en ce moment.

Enfin, la délégation a fait part du fait que la politique managériale de la direction était insupportable. Cette direction prétend ne pas trouver les personnels qualifiés, mais plusieurs exemples montreraient qu’elle ne fait pas d’effort pour y parvenir, recalant même des candidatures ou écœurant, par des comportements agressifs, de la part de cadres médicaux en poste. Chaque année, l’économie sur les postes non pourvus avoisinerait les 3,3 millions d’euros.

Pour que ces problèmes maintes fois abordés trouvent une solution, cela supposerait que le pouvoir mette en œuvre une politique volontariste. Emmanuel Macron, s’il a effectivement mis fin au numérus clausus (qui tardera à produire des effets, d’autant plus que les facultés ne sont pas adaptées à cette mesure), n’a rien mis en œuvre alors qu’il avait annoncé une réforme profonde de l’hôpital public qui supposait de revenir sur la tarification dite T2A (tarification à l’acte, loi Mattéi sous Chirac en 2004) et sur la gouvernance de l’hôpital (imposant une direction administrative ayant tout pouvoir, loi Bachelot sous Sarkozy, 2009).

Des règles de sécurité à l’hôpital psy ne sont même plus respectées (comme la présence d’au moins un homme la nuit), alors qu’une agression en 2018 a laissé des traces dans les esprits. Les personnels soignants mènent un combat justifié sur le manque d’effectifs mais mettent en garde sur le fait que de plus en plus de gens vont mal : on n’en connait pas toutes les raisons. La société est pathogène. Plutôt que de s’attarder dans le débat public sur des questions subalternes, là il y aurait nécessité, urgence de se pencher sur les raisons de ce mal être (qu’on constate ailleurs : école, protection de l’enfance).

Trois jours plus tard, un rassemblement d’une cinquantaine de personnes devant l’ARS provoque, chose inhabituelle, la venue d’une vingtaine de policiers (crainte d’une mise à sac des locaux ?). Dehors, devant un directeur parfois cabotin, bottant souvent en touche, renvoyant la balle à la direction de l’hôpital, la liste de ce qui ne va pas est lue par un délégué CGT : toujours ce manque d’effectifs partout, y compris en milieu ouvert, dans les CMP. Par ailleurs, il dénonce les conditions de travail (agents condamnés à travailler 52 heures ou même 64 heures dans la semaine), discrimination à l’embauche selon la santé des candidats, alors même que la direction du CHG sait que c’est illégal. Accusation grave : les économies obtenues permettraient au directeur de l’hôpital de percevoir, selon les textes, une prime de 60 000 € par an ! (« ça motive »). Le directeur de l’ARS reconnaît les manques et se lamente : sur 35 psychiatres sortant de fac, 14 sont allés à Montpellier, 12 à l’hôpital Marchant (Toulouse), le reste se répartit dans la région. Il annonce cependant quelques bonnes nouvelles : des postes vont être pourvus, par exemple 7 médecins dont 2 psychiatres, 1 infirmier.e, 1 aide-soignant.e (il est également annoncée que le CHG pourra racheter la formation d’infirmiers engagés à l’hôpital général, sans que l’on sache si ça ne va pas pénaliser le dit hôpital). Le personnel, qui s’étonne que des solutions aient été trouvées en trois jours, sent bien qu’il va falloir les décortiquer car tous ces recrutements ne sont pas pérennisés. Quand l’ARS dit attribuer des enveloppes au CHG (« j’ai mis 10 M€ sur cet hôpital comme on ne l’a jamais fait auparavant »), le personnel lui rétorque qu’on lui dit sur place que c’est juste pour combler les déficits.

Agrandissement : Illustration 7

Botus et mouche cousue

Le 19 décembre, je suis présent, une action doit avoir lieu, je prévois de noter tout ce qui va encore se dire, même s’il y a fort à parier que ce sera copie conforme à des déclarations précédentes. Sauf que c’est le silence complet : devant le Conseil de surveillance, le personnel a décidé de ne rien dire (affublés d’un masque devenu bâillon) et de se coucher au sol. Scène impressionnante, oppressante. Une affiche proclame : « Vous connaissez nos revendications Nous écoutons vos réponses », mais rien n’est venu. Quelques membres du Conseil de surveillance prennent leur mal en patience sur leur téléphone portable ou leur ordinateur, les autres, pétrifiés, attendent sans savoir ce qui va se passer. Au bout de 30 minutes, les blouses blanches se sont relevées comme elles l’avaient prévu. Un médecin représentant la CME (commission médicale de l’établissement) s’en était allé juste une minute avant la fin. Après le départ des agents, le Conseil a démarré sa réunion comme si de rien n’était.

Fin décembre, sort un rapport de la chambre régionale des comptes portant sur le Centre hospitalier spécialisé (CHS) psychiatrique, basé sur les exercices de 2016 et suivants. On y lit : « Établissement de référence pour répondre aux besoins de santé mentale du département » qui « rencontre des difficultés en matière de ressources humaines et financières, conjuguées à des lacunes persistantes dans sa gouvernance ». Des documents obligatoires de pilotage n’ont pu être présentés. S’appuyant sur des statistiques, les inspecteurs notent qu’« à population égale, on hospitalise plus longtemps dans le Gers que dans la plupart des autres départements, en conséquence moins de moyens sont consacrés à la réinsertion et aux prises en charges à temps partiel, révélant des pratiques médicales qui privilégient l’hospitalisation complète et longue, de façon excessive au regard des données régionales et nationales ». Et s’il y a une pratique ambulatoire et d’hospitalisation partiel relativement importante, elle repose sur peu d’actes médicaux. Ainsi, la Chambre qui étudie les comptes et constate le manque d’effectifs, ne s’intéresse pas particulièrement aux multiples protestations des agents : constatant que le nombre de lits a diminué de 25 % depuis 2016, elle conforte le principe de l’ambulatoire et donc la suppression de lits. Elle considère même que le personnel est un peu favorisé : la journée de solidarité n’étant pas appliquée (lundi de Pentecôte), cela fait perdre 2,6 ETP… « alors que l’établissement connaît des tensions de recrutement » ! Hugh !

Ne pas pouvoir être bienveillant

En juin 2024, le personnel déboule lors de la réunion du Conseil social d’établissement pour protester contre le manque de soignants à la MAS, qui accueille des patients en grande difficulté, souvent polyhandicapés, nécessitant une plus grande attention : il manque une infirmière (sur 4), une ASH, deux aides-soignantes, un psychiatre et un cadre. Des personnels travaillent 12 heures par jour sur trois jours, avec rappel sur des jours de repos. Le système de récupération et de congés est si complexe que même l’encadrement est en désaccord sur la marche à suivre.

Une dizaine de personnes de la MAS, essentiellement des femmes, sur des postes d’ASH et d’aides-soignantes ont exprimé avec beaucoup de force et de sincérité ce qu’elles vivaient. J’ignore si la direction a été sensible à leurs propos mais il était difficile de ne pas être ému en entendant cette litanie de griefs, exprimée avec une telle précision et avec des commentaires spontanés percutants. Moment remarquable qui aurait mérité d’être filmé. L’une se plaint « de ne pas pouvoir être dans la bienveillance mais dans la maltraitance », une autre « on est fatigué de se battre alors même qu’on est solidaire dans l’équipe et qu’on fait tout pour se relayer », « c’est la première fois que je fais grève, mais je n’en peux plus », « ce manque de personnel est dangereux : le soir, on quitte le travail épuisé mais se consolant qu’aucun drame ne se soit produit », « j’ai fait ce métier pour la bientraitance, on aime nos résidents, ils ont droit à des soins de qualité ». Le réfectoire est une étuve (il fait jusqu’à 30 °) : des stores ont été réclamés depuis un an, en vain, « c’est inhumain, on attend quoi : des accidents ? ». Lors des repas, l’état des malades nécessite une forte présence pour éviter des "fausses routes" (étouffement avec aliments), mais les effectifs insuffisants ne permettent pas d’assurer la surveillance. On court le risque d’un accident, et d’être mis en cause, « avec menace sur notre diplôme décroché de haute lutte ».

« On ne vient pas réclamer des lingots d’or : on est en état de détresse », « ce sont des êtres humains : si c’était votre maman ou votre papa… s’il vous plaît ». Le temps de toilette est précieux, c’est un moment de détente pour ces patients : « on n’a que dix minutes, alors on est obligé de bâcler ! ». Le directeur reconnait que ça dysfonctionne, il va se rendre sur place. Il ne peut geler les entrées, comme cela lui est demandé, car l’ARS réduira d’autant le budget, puisqu’elle considère que cet établissement a des moyens supérieurs à d’autres comparables. Il dit vouloir avancer sur la cotation Serafin en cours, pour mieux déterminer l’encadrement médico-social nécessaire.

En février 2025, le personnel du CMP d’Auch, excédé devant le manque d’un médecin et de deux infirmiers, saisit l’ARS qui promet deux postes d’infirmiers mais la direction de l’hôpital ne met pas en œuvre la promesse.

Dernier épisode : mai 2025

Se résigner ou agir

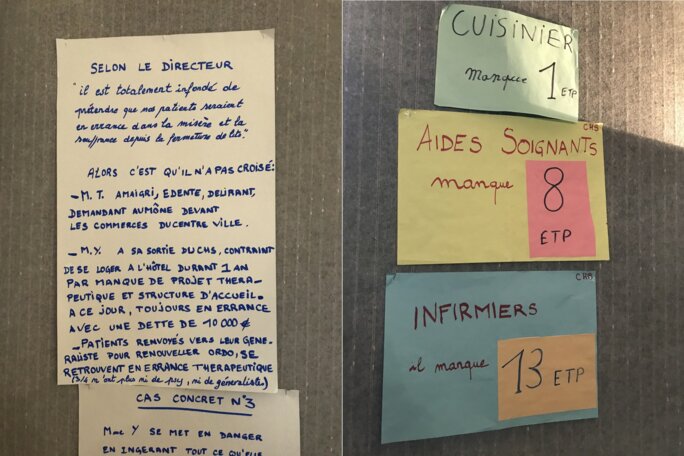

C’est le 29 avril 2025 qu’une assemblée générale, considérant que la sonnette d’alarme a été tirée depuis longtemps, décide la grève illimitée. Outre les demandes habituelles sur les fermetures de lits (15 doivent être gelés cet été par manque de médecins présents) et les effectifs manquants, service par service, s’ajoutent désormais des revendications sur le respect envers les personnels, sur les congés et sur la rémunération en cas de maladie (salaire amputé de 10 %, clause nationale). Le premier jour de grève est fixé au 12 mai : à partir de ce jour-là, les agents déclarés en grève sont soit sous astreinte soit en grève effective, les soins étant assurés, le maintien de la prise en charge étant conforme à celle d’un jour férié.

Agrandissement : Illustration 8

Personne ne souhaite que cela dure in aeternam mais il a été estimé qu’il fallait passer aux grands moyens. Une caisse de grève est ouverte. Un barnum est installé et des tentes car des agents dorment la nuit sur place. Des repas sont pris à midi sur ce lieu, à l’entrée de l’hôpital, formant piquet de grève, qu’il pleuve, qu’il vente ou que darde un magnifique soleil du sud-ouest.

Le premier jour, 60 manifestants investissent les locaux de la direction (4 cadres faisant fonction, le directeur étant lui-même en arrêt maladie depuis six mois), sans réponse satisfaisante. A midi, plancha militante. A 17h, rencontre avec le préfet. Le 15 mai, une cinquantaine de personnes se rendent dans la salle de direction avec 15 matelas, pour symboliser les 15 lits qui devraient être gelés cet été faute de médecins, ce que réprouve le personnel. Pour accompagner l’action, des joueurs de flûte pour signifier que les réponses de la direction c’est du pipeau. Le cas de l’UPLV (unité de psychiatrie légale et victimologie) est emblématique : ouverte en 2020, son activité ne cesse de progresser, au point que depuis le début de l’année elle a cru de 34 %. Cette unité de médecine légale accueille des victimes mais aussi des agresseurs, il s’agit d’une mission très lourde pour les soignants, ne pas y répondre dans de bonnes conditions est criminel : une fillette abusée par son père devrait-elle attendre 4 mois avant d’être reçue ? Le directeur régional de l’ARS, Didier Jaffre, était dans le Gers mardi : est-ce que le CHG l’a appelé pour qu’il vienne en urgence à Auch, avant ou après sa prestation à l’EPSL de Fleurance (Etablissement Public de Santé de Lomagne) où, aussi, le personnel était en lutte ? Non. Un cri fuse de la salle : « bougez-vous ! », « battez-vous avec nous ! ». Il est fait injonction d’appeler sur le champ au moins le directeur départemental de l’ARS, mais en vain. Dans la mesure où elle économise sur les postes de médecins, la direction a l’argent pour pourvoir d’autres postes vacants. La direction invoque cependant quelques postes qui pourraient être prochainement pourvus mais c’est très loin des attentes.

Agrandissement : Illustration 9

Le 20 mai, bien que le directeur de l’ARS soit parti en congé sachant pourtant ce qui se passait, une forte délégation, après tractations, est reçue à l’ARS. Ambiance tendue car le personnel est à cran : il a appris que ce sont finalement 17 lits qui pourraient être gelés cet été, faute de pouvoir assurer une présence d’un médecin psychiatre (à cause d’une mauvaise organisation de leur prise de congés alors que les agents doivent, eux, respecter des règles strictes pour prendre les leurs). Comme cela a déjà été le cas en psychogériatrie, un "gel" signifie le plus souvent fermeture. Partout les RV sont pris avec des délais à plusieurs mois, avec risque d’aggravation de la maladie mentale. Un médecin a dit qu’il avait honte de travailler dans cet hôpital, à cause de ses dysfonctionnements. Le Service d’accueil des urgences (SAU), situé au sein du Centre hospitalier d’Auch, mais relevant du CHG, est parfois fermé (comme cela a été le cas le week-end dernier). La litanie des postes à pourvoir est rappelée dans le détail (total : 42 postes).

Tant qu’on aura des postes non pourvus et des fermetures de lits, les psychiatres ne se bousculeront pas au portillon pour venir travailler à Auch !

« Pour évaluer la crise, faut-il recenser les suicides ? »

Plusieurs soignants font part de situations qu’ils ont dû gérer en catastrophe, ils expriment leur désarroi, leur ras-le-bol. L’une évoque le fait qu’en cas de gestes extrêmes de la part d’un patient cela repose sur leurs épaules « alors que d’autres s’en lavent les mains » (sous-entendu dans les administrations). Ils constatent que le directeur de l’ARS, par exemple, ne tient pas ses promesses, alors même qu’il s'est montré compatissant : de sa part, ça ressemble à du mépris, à de l’indifférence, « on a l’impression qu’on est sur une autre planète ». La tâche est difficile, « on aime notre travail, mais on veut pouvoir l’exercer dans de bonnes conditions ». Est évoquée une perte de sens des missions, les délais d’attente contraignent à faire du tri, alors que si l’on traitait assez tôt, on ferait de la prévention et éviterait parfois l’hospitalisation. Faute de médecins, des infirmières doivent gérer seules des crises suicidaires. Faut-il pour évaluer le problème, recenser non pas les morts comme au temps du Covid, mais les suicides ou les tentatives de suicide ? Des patients, des familles ne comprennent pas, parfois agressent les soignants. Les économies vont jusqu’à réduire le chauffage alors que des fenêtres sont mal isolées (des patients ont froid, les directions sont invitées à venir voir sur place). La situation est dangereuse pour tout le monde.

La mère d’une jeune fille malade, qui s’est jointe à la délégation, confie sa détresse : elle est salariée, ne se sent pas en mesure de répondre seule au grave mal-être de sa fille, elle n’est pas professionnelle du soin, elle demande à être aidée ce que l’hôpital ne peut assurer. Elle témoigne de la disponibilité des soignants, qui lui ont répondu à des heures indues mais constate que l’hôpital n’est pas équipé pour faire face aux besoins.

Agrandissement : Illustration 10

En attendant de voir arriver des psychiatres, davantage de psychologues pourraient être recrutés, mais ce n’est pas le choix de la direction. L’ARS et le CHG affirment qu’ils ne souhaitent nullement supprimer des lits. L’ARS s’engage à créer un poste sur l’UPLV (les postes créés mais non pourvus ce n’est pas de son ressort mais de celui du CHG). Annonce appréciée mais elle aurait pu avoir lieu plus tôt, sans attendre qu’il faille taper sur la table. Une déléguée précise que la grève coûte aux agents : perte de salaire, moindre présence en famille, dormir sur place (au piquet de grève) mais cette action n'est engagée que pour les conditions de travail (même pas pour le salaire, et pourtant), pour les conditions de vie des patients, et pour que la santé publique ne soit pas bradée dans ce pays, pour que le secteur public ne se retrouve pas à devoir traiter les seuls cas qui n’intéressent pas le privé.

Le lendemain, la commission médicale, provocatrice, décidait de ne geler "que" 10 lits cet été, évidemment 10 lits de trop pour le personnel, qui déboule le 22 mai à la direction où le DRH exige que les personnes extérieures sortent (la presse s’en va, une inspectrice des renseignements territoriaux reste, et moi aussi, j’ai dû être pris soit pour un agent, soit pour un malade). Un premier dossier concerne la MAS : un poste d’éducateur, indispensable, a été transformé en aide-soignant, ce que le personnel conteste (d’ailleurs, une telle décision aurait dû être abordée obligatoirement en CHSCT, comité des conditions de travail). La direction reconnait que la revendication est justifiée, mais faute de moyens, la sécurité est privilégiée. Il faudrait un état détaillé de la réalité des patients pour argumenter auprès de l’ARS : colère du personnel qui voit là une manœuvre habituelle de diversion (« vous cherchez tout le temps à gagner du temps, ça fait un an qu’on attend »). Si certains propos de salariés peuvent paraître irrespectueux, Fabrice estime que l’irrespect est dans l’attitude d’une direction qui par ses décisions impacte les conditions de travail des agents et leur vie privée. Le soir, les grévistes font signer leur pétition devant l’Institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) où se tient un colloque… sur la santé mentale ! Les effets de la lutte commencent à se faire sentir : outre le poste à l’UPLV, trois autres postes semblent pouvoir se débloquer (un neuropsychologue, une infirmière, un psychologue), plusieurs recrutements sont annoncés (dont 9 infirmières sur des postes qui n’étaient pas pourvus), sans parler de l’arrêt d’une expérimentation douteuse sur les plannings ASH de l’unité Charcot.

Le député David Taupiac (LIOT) rend visite aux grévistes apportant son soutien ainsi que le sénateur Frank Montaugé (PS) confiant sa préoccupation.

Le contexte de grève fait qu’il n’y a pas de temps à perdre : les personnels en lutte saisissent tout ce qui peut être levier d’actions. Le 26 mai, ils rencontrent Philippe Dupouy, président du Conseil Départemental du Gers, assisté des deux représentants de la collectivité au Conseil de surveillance de l’hôpital, pour qu’ils se prononcent le 5 juin lors de cette instance en faveur de la non-fermeture des dix lits. Les équipes aiment leur métier mais, bien que beaucoup applaudies pendant la crise sanitaire, elles sont démoralisées par la succession de décisions inappropriées ou d’absence de décisions. C’est une question de défense du service public, surtout avec la perspective de la réforme tarifaire des activités en psychiatrie (la T2A) qui se fondera exclusivement sur l’activité : « fermer encore et toujours des lits, c’est non seulement une aberration pour la santé des Gersois, mais aussi une aberration pour les finances de notre hôpital et donc nos emplois ». Il est clair que tous ces avatars sont dus principalement à une politique de santé qui vise à faire des économies, les choix des décideurs consistant à brader le public au profit du privé (qu’en général ils fréquentent quand eux-mêmes ont besoin de soins). Le président du CD a beau jeu de dire que la collectivité locale n’a pas un grand pouvoir en matière hospitalière, façon de tirer son épingle du jeu alors même que le Conseil Départemental pourrait bien être plus dynamique sur ces graves questions. Par exemple, la fusion de deux services de 20 lits chacun pour en faire un seul de 20 lits a été votée il y a trois ans par les élus du CD contre l’avis des personnels. Des témoignages sont livrés comme le fait qu’une médecin ne peut consacrer que 5 minutes à chaque consultation alors qu’il faudrait au minimum 20 mn. Au cours de l’échange, on assiste à une légère passe d’arme (ou un renvoi de balles) entre l’Aide Sociale à l’Enfance (relevant du CD) et les Centre Médico-Psychologiques (CMP), déficients dans leurs prises en charge respectives (évidemment, en matière sanitaire et sociale, tout est en interaction).

Agrandissement : Illustration 11

Le 27 mai, Carole Delga, présidente socialiste de la Région Occitanie vient à Auch pour assurer qu’il n’est pas dans ses intentions de supprimer la ligne ferroviaire Toulouse-Auch, même s’il y a litige entre l’État et la Région sur la prise en charge des travaux nécessaires pour rénover la ligne. Elle décline une rencontre avec les grévistes de l’hôpital prétextant son retard, et envoie sa vice-présidente, Muriel Abadie. Au cours de son exposé, devant 350 personnes, elle n’a pas un mot sur l’hôpital en grève.

Au 17ème jour (28 mai), le député David Taupiac (LIOT) fait une intervention courte mais pertinente à l’Assemblée Nationale sur la situation au CH du Gers. Le ministre de la Santé (et de l’accès aux soins), Yannick Neuder, lui répond qu’il connaît la situation, son propos semble approuver les constats du personnel, et il annonce qu’il a demandé au directeur régional de l’ARS, Didier Jaffre, de venir à Auch la semaine prochaine.

Ce jour-là, la communauté médicale du CHG publie un communiqué de presse qui constate la pénurie de médecins en général, et l’été prochain en particulier : « la continuité des soins n’est plus assurée, compromettant gravement la prise en charge des urgences psychiatriques et des soins sous contraintes », « menace réelle pour la santé des usagers ». Le texte craint que l’épuisement de professionnels de santé entraîne « une fuite médicale à court et moyen terme du secteur public ». Les médecins, dont la prise de position, bien qu’arrivant tard, a le mérite d’exister, disent redouter une situation comparable à celle qui a affecté le CHU de Toulouse en février 2024, aux urgences psychiatriques [où deux agressions sexuelles avaient eu lieu ainsi que le suicide d’un patient en l’espace de quatre jours ; au terme d’un rapport et annexes de 173 pages, l’IGAS, qui n’évoquait pas les manques dans les hôpitaux de la région, et donc le caractère systémique des défaillances, listait un certain nombre de recommandations qui pourraient tout aussi bien s’appliquer au CHG]. Le texte se termine par un appel à ce que des mesures d’urgence soient prises, « avec le soutien de l’État et des élus ». De son côté, le président du Conseil de surveillance, Pierre Puyol, nommé à cette fonction en tant que "personne qualifiée", déclare aux grévistes qu’il les soutient.

______

Rencontre avec Catherine Vaillant, pédopsychiatre :

Catherine Vaillant, qui en plus de sa formation en psychiatrie, est pédiatre, a accepté de me rencontrer. Arrivée en 2011 à Auch, elle avait alors quatre collègues pédopsychiatres, aujourd’hui elle est seule, avec un collègue à temps partiel sur un CMP. La Clinique ados, créée en 2010, propose : soit une hospitalisation complète (7 lits, accueil de garçons ou filles de 11 à 18 ans, en principe sur 4 semaines), soit un accueil en journée (3 par jour, soit 15 par semaine), soit un suivi à domicile par deux équipes mobiles de deux infirmiers chacune.

Catherine Vaillant assiste à l’aggravation de la situation des jeunes, la crise sanitaire n’ayant fait qu’accroître une souffrance déjà existante (enfants reclus à domicile, n’allant plus à l’école, ne sortant jamais). Les besoins se font de plus en plus nombreux, des actions intéressantes ont pu être développées grâce aux équipes, aux soignants très investis, mais l’absence de médecins (dans les CMP, à la Villa) posent de graves problèmes. Elle avait pris la responsabilité du pôle psychiatrie infanto-juvénile, mais ses demandes à la direction n’obtenant aucune réponse, s’épuisant à réclamer des moyens qui ne venaient pas, elle s’est résignée il y a deux ans à démissionner de sa fonction de cheffe de pôle. « On nous impose des fonctionnements très théoriques, logiques, comptables, avec disparition de la relation à l’autre. Or, dans ces métiers, il faut être disponible, à l’écoute, prendre du temps pour comprendre les enjeux, les familles, les partenaires. Tout ne se solutionne pas en quelques semaines. Les moyens manquent en amont et en aval. Je ne récuse pas la logique comptable mais elle doit prendre en compte l’autre versant ».

Je l’interroge sur le constat qu’elle fait sur l’état de notre société : « Il manque de liens et ce, au sein même d’une institution. On a peur de perdre, phénomènes de chasse-gardée. Or pour un enfant on ne peut travailler sans l’environnement. L’équipe mobile travaille avec les partenaires. Or l’ASE est sous l’eau, ses intervenants ne sont que dans l’urgence, mais plus dans les projets. Les ados sont le reflet de la société : ils sont en posture dépressive (en déprime, pas en dépression). Ils sont confrontés à des problèmes hormonaux, ils doivent lâcher certaines choses, du côté des parents. Cette posture dépressive fait qu’ils sont plus fragiles face à l’environnement. Or la société va mal : on évalue une société à la façon dont elle s’occupe de ses enfants, des prisonniers et des vulnérables en général. On assiste à une augmentation des passages à l’acte violents de la part des ados et des enfants, qui n’ont plus de lieux d’écoute et de parole. Et dans un tel contexte, il faut attendre deux ans pour rencontrer un professionnel au CMP ! ». Par ailleurs, les parents ont de plus en plus de difficulté à assurer leur fonction parentale.

Elle considère qu’un hôpital psychiatrique doit bien sûr veiller à ce que les patients puissent regagner au plus vite leur lieu de vie, mais certains ne peuvent pas, sont incapables de se retrouver dans un studio car ils seraient perdus. Elle ignore si on a fait trop sortir de malades quand les hôpitaux se sont ouverts sur l’extérieur mais elle constate qu’il y a effectivement dans les rues de la ville des gens qui manifestement ne vont pas bien et devraient être pris en charge.

_______

. A noter que la Délégation aux droits des enfants a décidé le 15 janvier dernier la création d'une commission d'information sur la santé mentale des mineurs. Deux co-rapporteures sont chargées de ce travail : Nathalie Colin-Oesterlé, députée de Moselle (Horizons) et Anne Stambach-Terrenoir, députée de Toulouse (LFI-NFP). Des auditions ont eu lieu, dont, récemment à Toulouse, avec l'Intercollège des psychologues des secteurs sanitaires et sociaux de Midi-Pyrénées.

_______

Transversalité de la question sociale

Au terme de ce parcours, la question se pose de savoir ce qui se joue réellement : une incompréhension fondamentale entre centre et périphérie, entre acteurs de terrain et encadrement qui subit des consignes nationales drastiques ? Certainement. Il n’y a pas de doute que malgré les discours officiels prétendant se soucier de la santé mentale, les décideurs sont à cent lieues de se préoccuper réellement de ce secteur, comme de la santé en général ou de l’action sociale. Il n’empêche qu’il semble bien que des moments de tension auraient pu être évités si la direction locale avait su consulter au préalable des professionnels de terrain, qui ne peuvent accorder confiance à leur hiérarchie quand ils constatent combien ses décisions sont décalées par rapport à la réalité (avec des perceptions bien différentes de ce qui se passe ou de ce qui s’organise réellement dans les services). Ils ressentent là un manque de considération. Alors qu’une direction, quand elle sait anticiper et consulter, cela lui donne de la crédibilité, ce qui n’est pas le cas au CHG (ce qui incite à penser que tout est fait pour faire des économies en tergiversant dans les recrutements, ce qui facilite également la possibilité de supprimer des lits). Trop souvent on a pu avoir le sentiment que, certes, on n’était pas en dictature ("ferme ta gueule") mais en caricature de démocratie ("cause toujours").

Un exemple tout récent : au 12ème jour de grève, la direction met en ligne une annonce de recrutement d’un poste de médecin invitant à se mettre en contact avec le DRH… qui est parti en retraite depuis décembre 2023, pour travailler auprès d’un autre médecin… qui a quitté également l’établissement. Une annonce avait donné précédemment 15 médecins psychiatres en poste, alors qu’ils sont 9, 230 lits alors que c’est plus près de 150.

Il serait souhaitable dans l’intérêt au moins des soignants et des patients et de leurs familles que des décisions sérieuses soient prises afin que l’HP ne retombe pas régulièrement dans un psychodrame. Pour avoir couvert de nombreuses actions, il m’a semblé parfois que j’aurais pu reproduire presque textuellement une chronique d’une année sur l’autre sans que l’on s’en rende compte.

Par ailleurs, il est regrettable que de telles questions vitales pour notre société ne provoquent pas d’emblée une solidarité massive, solidarité qui bien souvent se cantonne à l’interne d’une structure et aux syndiqués et aux militants les plus motivés des autres secteurs. Or tout est lié, la souffrance des personnes est un phénomène systémique, rien ne peut être traité en compartimentant les réponses. Ce qui pêche dans la santé mentale a évidemment des effets sur le social (et réciproquement). Le délaissement du secteur psy est tel que d’autres secteurs cherchent à compenser par leur domaine de compétences : dans des établissements divers (maisons d’enfants, Ehpad) et en suivis en milieu ouvert, faute de présence de professionnels en psychiatrie, on aborde les sujets sur un plan social, ici et maintenant, en faisant abstraction des traumatismes éventuellement subis (on constate en la matière une dégradation par rapport à ce qui a pu exister jadis).

Cette façon de saucissonner la question sociale impacte nos comportements : il est loisible de constater que des soirées-débats sur des thématiques liées à la santé ou à l’action sociale ne provoquent pas forcément un large engouement, chacun restant cloisonné dans son champ d’intervention. Et même dans le même champ (la santé mentale par exemple), il peut se produire des cloisonnements selon l’employeur. Il y a encore du chemin à faire pour que la transversalité du social et de la santé s’exprime pleinement, alors même que c’est donner du pouvoir aux acteurs de terrain et donc facteur de changement.

______

Présentation de l’hôpital (mise à jour à mai 2025) :

C’est un lieu d’hospitalisations et de consultations. Il est difficile de s’y retrouver car l’organisation change souvent, le nombre de lits aussi, toujours à la baisse.

Officiellement il y a 181 lits, en réalité moins, autour de 150, compte tenu de lits non occupés. S’il est difficile d’avoir un nombre de lits précis (un comptage fait avec les agents donnait 144 lits le 30 mai), il n’empêche que la Chambre régionale des comptes reconnait elle-même qu’entre 2016 et 2022, l’hôpital a perdu 100 lits, de 280 à 181).

Les différents services portent souvent des noms de psychiatres ou psychologues renommés. 5222 personnes ont fréquenté l’hôpital en 2021 (soit un Gersois sur 38).