Le Terroriste ou que c’est triste Venise !

Le film Le Terroriste, de Gianfranco De Bosio, sorti en 1963, a été restauré en 2023 et est diffusé en salle actuellement. De Bosio est un homme de théâtre, dont le seul film qui a fait date est celui-ci. Nous sommes à Venise à l’hiver 1943 [Mussolini a été destitué, il a fondé une République à Salo, les Nazis occupent l’Italie tandis que les troupes Alliées progressent à partir de la Sicile].

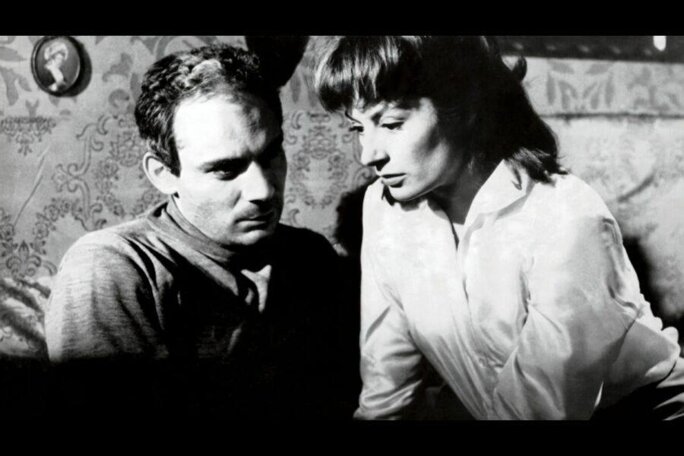

Agrandissement : Illustration 1

Un groupe de résistants, dans la cité flottante, pluvieuse, glaciale, en noir et blanc, a à sa tête l’"Ingénieur", professeur de physique, universitaire, joué par l'admirable Gian Maria Volonte (personnage prénommé Renato, comme le pseudo du chef de la résistance sous lequel De Bosio a servi pendant la guerre). On assiste à des réunions des leaders des partis politiques locaux, leurs divergences, leurs polémiques, les menaces de tout arrêter, comme on l’a peu vu dans les films français (alors même que ce fut une réalité, lire Daniel Cordier, l’ancien secrétaire de Jean Moulin : les divergences étaient saignantes, au point que l’on peut se demander si elles n’ont pas été propices à des trahisons). Là, on parvient à croire que le nationalisme est tout de même garant de la loyauté de chacun. Ces notables se réunissant clandestinement au sein d’un Comité de Libération représentent les partis : libéral, socialiste, communiste, démocrate-chrétien, et "d’Action" (parti antifasciste dissout en 1947), chacun avec des attentes différentes, arrivée des Américains ou lutte des classes. Un prêtre, froid, distant, est complice.

Le film est très prenant, sans pathos, mais tenant le spectateur en haleine. Des actions sont menées, montrées dans les détails, entraînant en retour de la part des Allemands des exécutions d’otages. On alterne entre les politiques et les acteurs de terrain, se faufilant, fuyant, courant dans les ruelles de la Cité des Doges. Le débat qui a existé en France a lieu ici, inévitablement : faut-il commettre des actes "terroristes", alors que le prix à payer est très lourd ? Le PC est réticent car il cherche à ne pas rompre avec les partis bourgeois. En France, ce fut différent : le PC a soutenu les exécutions d’officiers allemands dans la rue, même si cela devait provoquer une vengeance terrible des Allemands. L’inhumanité de ces derniers ne pouvait que progressivement choquer l’opinion publique, tel était le pari du PC. Il importe de préciser que le terme "terroriste" (au singulier de surcroit) n’est pas adapté, car la recherche de terreur des résistants ne vise que les Nazis occupants, et non les civils du pays (sauf s’ils sont collabos). La violence des fascistes italiens est évoquée : les massacres provoqués par Mussolini dès 1920-1022 (« Qui n’était pas dans le moule était exclu de la société »).

Agrandissement : Illustration 2

Gian Maria Volonte a une amoureuse, jouée par Anouk Aimée. Une séquence les montre ensemble, c’est l’occasion pour Renato de s’interroger sur l’avenir : les gens se laisseront-ils anesthésier, après-guerre, par le confort de l’abondance et de la paix ? Question qui n'a pas dû se poser en 1943, mais était pertinente en 1963. La fin est tragique mais la relève résistante est assurée.

A Ciné 32 à Auch, le 14 janvier, la séance a été suivie d’un débat avec Marie-Pierre Lafargue, cinéphile, qui apporte de nombreux compléments de compréhension : contexte historique, techniques cinématographiques. Elle décortique le propos : éviter tout lyrisme, tout divertissement, caméra en mouvement scrutant chaque visage pour appuyer les prises de position de chacun. Alain Bouffartigue, fondateur de Ciné 32, qui voit ce film pour la 5ème fois, le décrit ainsi : « du réel comme du pur présent ». Film que je recommande : épuré, il fonctionne aujourd’hui comme il a fonctionné il y a 60 ans !

_______

. bande-annonce :

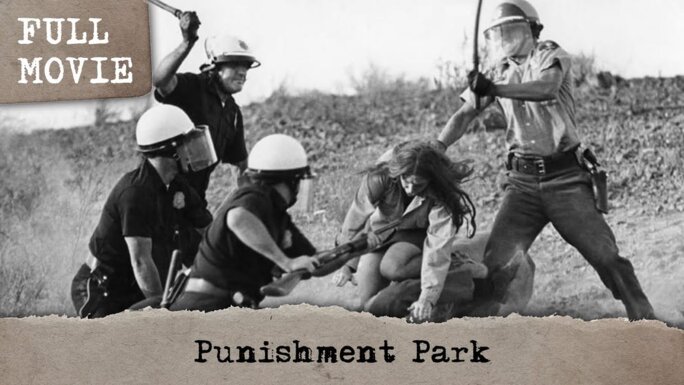

Punishment Park ou la "démocratie" aux États-Unis

Au lendemain de l’intronisation de Trump et de sa clique à Washington, j’ai eu envie de revoir soudain Punishment Park, film de Peter Watkins, sorti en 1971. On est en pleine guerre du Vietnam, des jeunes pacifistes contestent une Amérique qui envoie ses enfants à la mort, entretient la pauvreté, et exerce son racisme envers les Noirs : en réponse, Richard Nixon décrète l’état d’urgence. Un dispositif est mis en place : pour éviter l’engorgement des prisons, les condamnés ont à choisir : effectuer leur peine (plusieurs années de prison) ou traverser un désert, en Californie, sous une chaleur accablante. Si la police et l’armée, parties deux heures après, les rattrapent, alors ils devront effectuer leur peine. Sauf que pour des raisons que je ne peux dévoiler, les choses ne se passent pas comme ça.

Agrandissement : Illustration 4

J’ai vu ce film à sa sortie en salle (dans un centre social où nous avions monté un ciné-club), il y a donc plus de cinquante ans. Ce film m’a marqué, il a été longtemps le plus éprouvant que je n’avais jamais vu. Pas seulement à cause de la cruauté de l’État américain et de sa bonne conscience (à travers les propos moralisateurs et hypocrites des jurés), mais parce que ce film de fiction est tourné comme un reportage. En effet, les autorités considèrent qu’elles n’ont rien à cacher, et donc des télévisions étrangères sont présentes (anglaise, allemande et française). Tout au long des scènes qui alternent sans cesse entre le tribunal sous tente et les condamnés parcourant 85 kilomètres sous 40°, sous le bruit fracassant d’avions qu’on ne voit jamais, les caméras filment, enregistrent les témoignages de ceux qui ont choisis ce parcours mortel et les explications des policiers et militaires.

Parfois, les cameramen interpellent, s’offusquent (« nous sommes témoins »), alors les forces de l’ordre tentent de les empêcher de filmer. Mais cette idée de Peter Watkins rend compte du fait que les "démocraties" sont capables de montrer leurs exactions, comme si, de ce fait, elles seraient acceptables. Un juge rappelle une citation : « Notre République est en danger de l’intérieur et de l’extérieur, il nous faut la Loi et l’Ordre pour survivre », et précise qu’« on pourrait penser que c’est notre président qui a parlé ainsi, mais c’est... en 1932, Adolph Hitler » !

Punishment Park symbolise la violence extrême dont les États-Unis sont capables, à l’extérieur comme à l’intérieur, tout en jurant cyniquement de leurs hautes valeurs morales.

. visible intégralement ici.

Welfare ou le traitement libéral de la misère

Agrandissement : Illustration 6

Il y a 50 ans, sortait aux USA un documentaire de Frederick Wiseman, Welfare, qui montrait sans commentaire le système d’aide sociale américain, le défilé des gens sans le sou sollicitant une allocation pour survivre. Ce film fleuve (près de trois heures) en dit long sur la façon dont le néo-libéralisme traite celles et ceux qu’il met à la dérive. Je l’ai présenté en détail dans un article de blog ici.

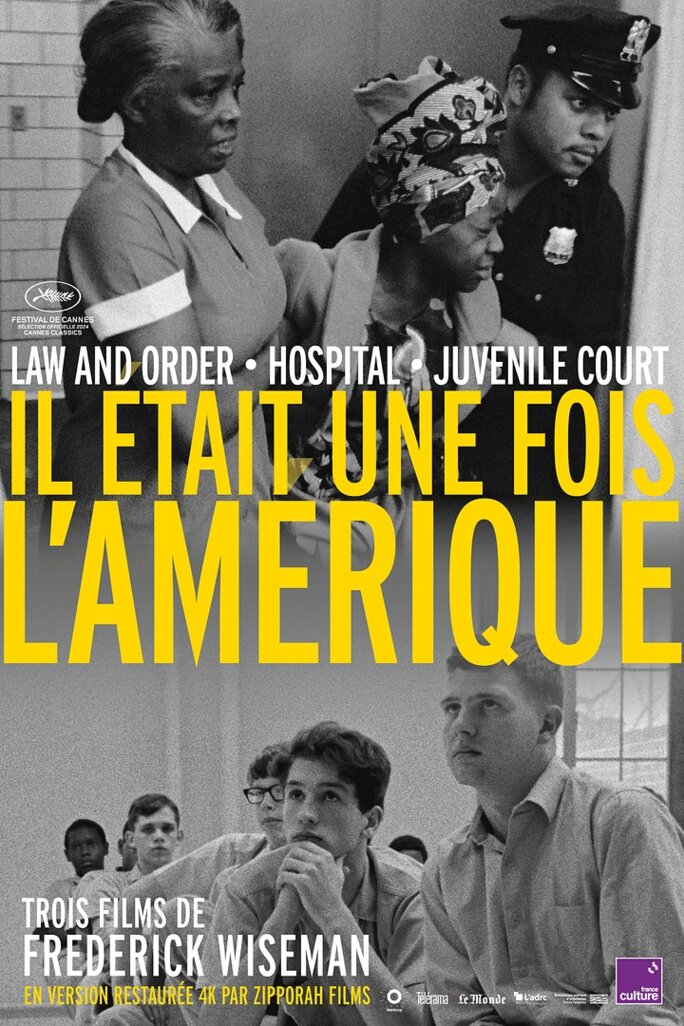

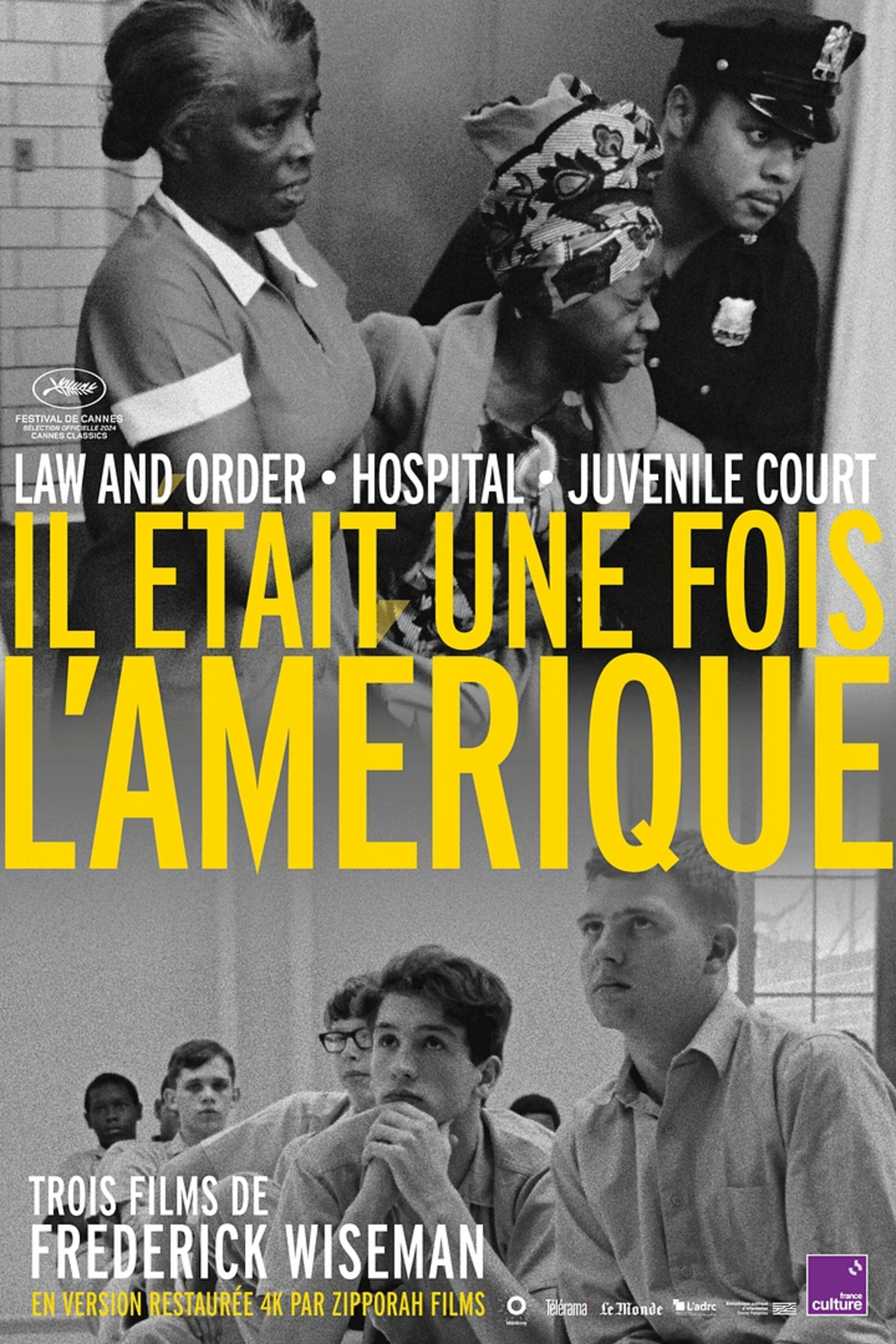

Il était une fois l’Amérique

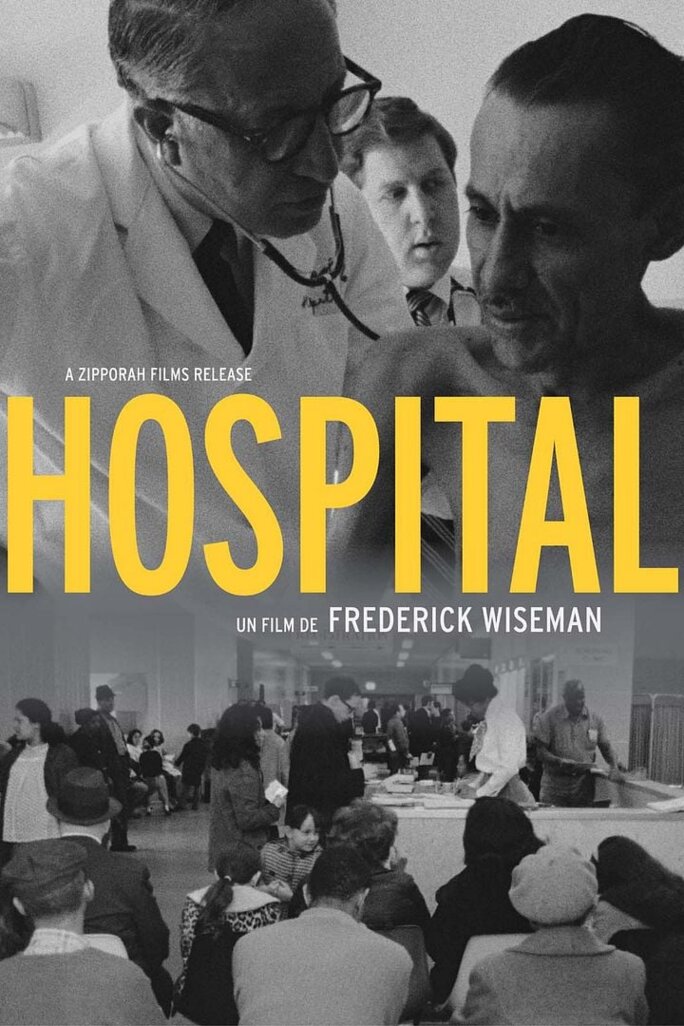

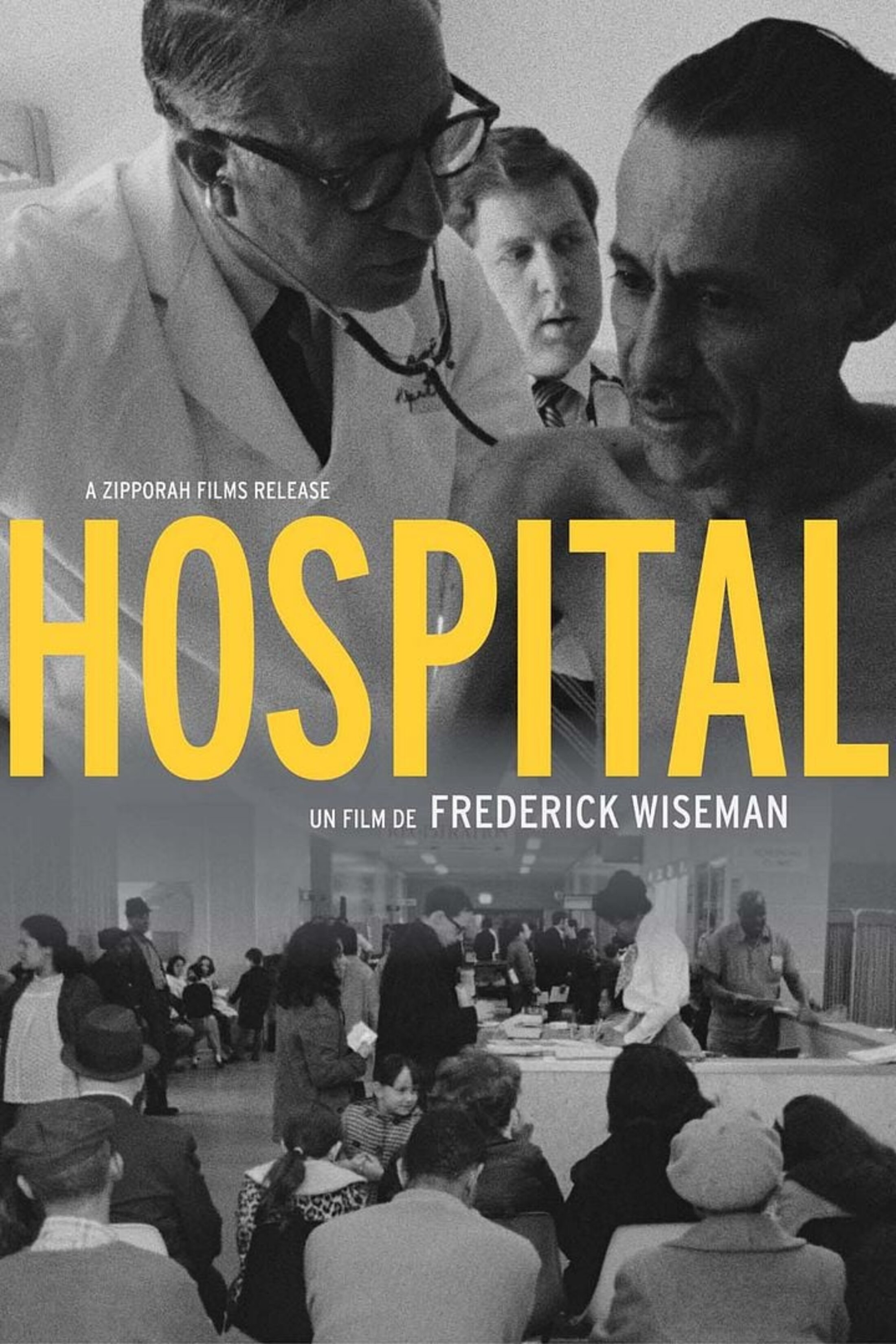

Après Welfare (sorti l’an dernier en France, 50 ans après sa sortie aux Etats-Unis), trois nouveaux films de Frederick Wiseman, restaurés par une société de Stephen Sopeilberg, diffusés sous le titre générique Il était une fois l’Amérique : Law and Order, Hospital et Juvenile Court (1973).

Agrandissement : Illustration 7

. Outre Le Terroriste, j'ai vu Welfare, Juvenile Court et Hospital à Ciné 32 à Auch, très engagé dans la présentation et la projection de films Art & Essai.

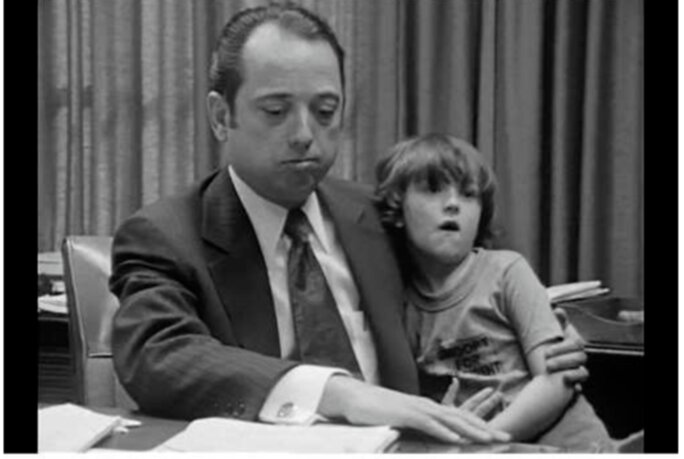

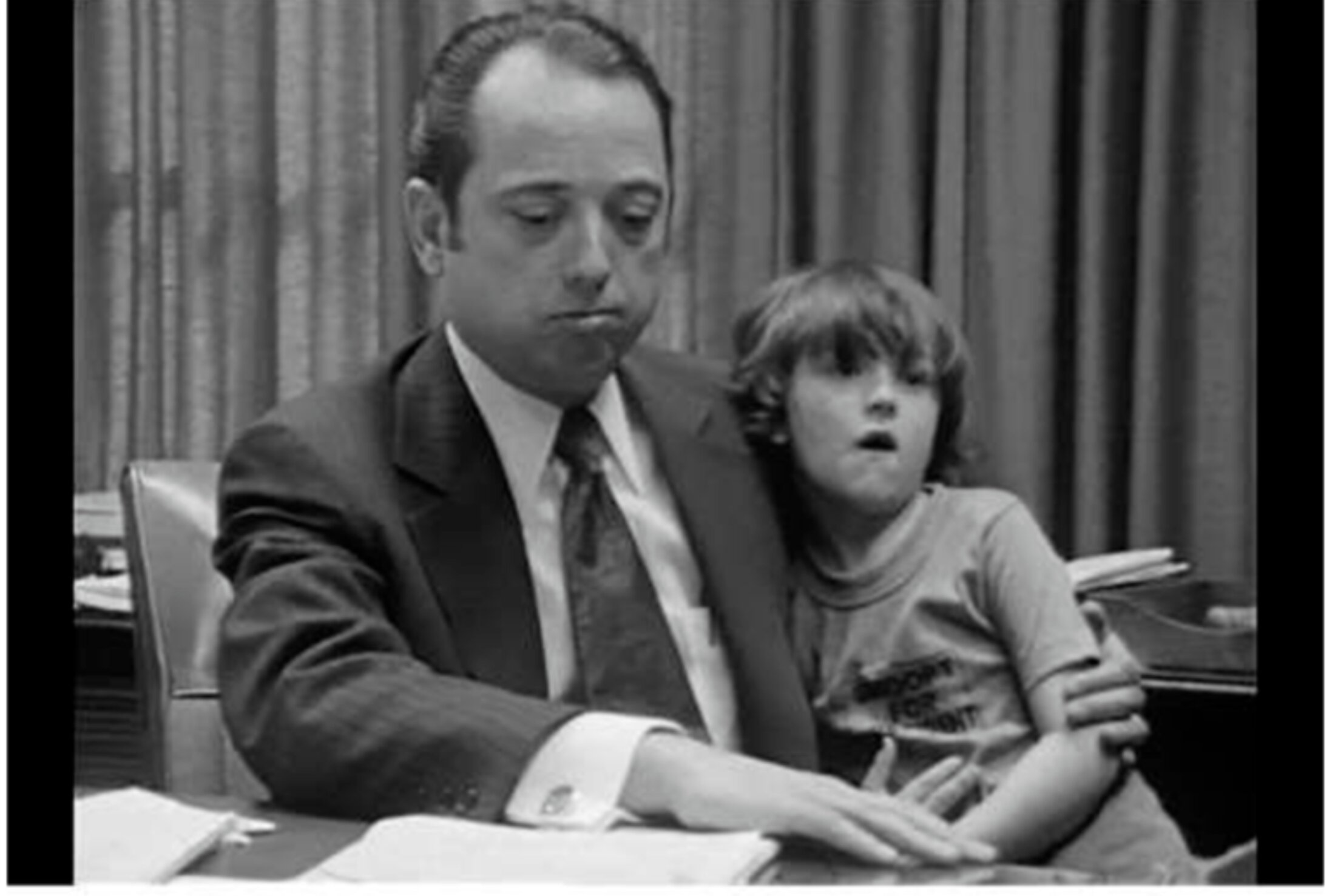

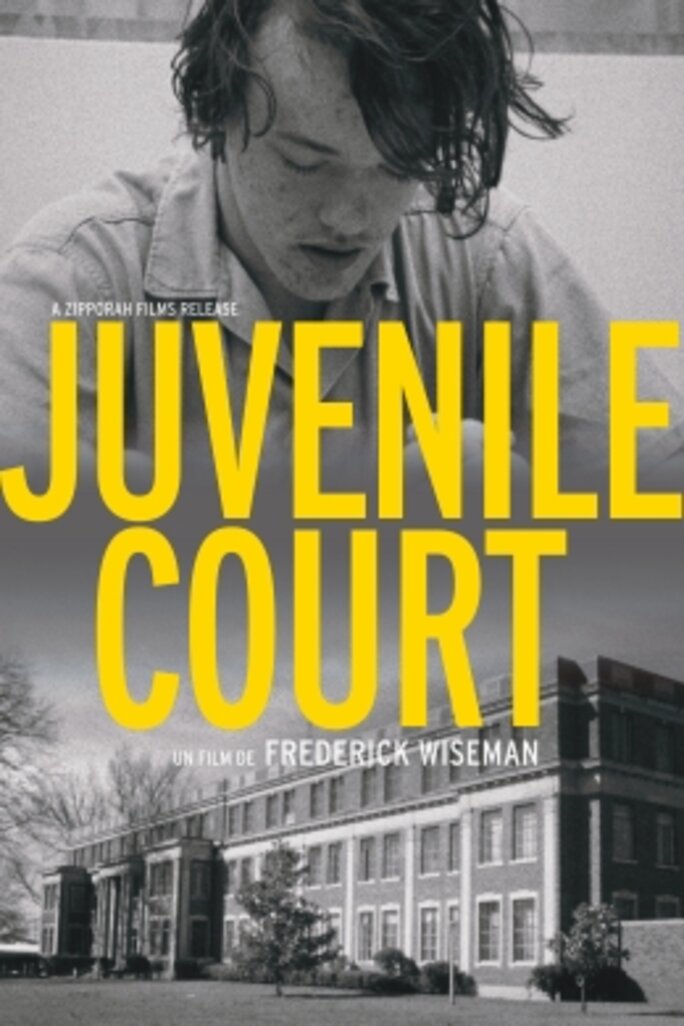

Juvenile Court ou le quotidien d’un juge

Nous sommes dans une juridiction des mineurs, à Memphis (Tennessee), un tribunal pour enfants, avec un juge des enfants, le juge Turner, qui est le point fort du documentaire, le seul magistrat mis en scène. Il est méthodique, humain, soucieux des intérêts des justiciables. Comme en France, il a une compétence élargie : enfance à protéger (au civil) et enfance délinquante (au pénal). La caméra de Wiseman se pose sur les gens, les filme de près, gros plans sur les visages, enregistre leurs propos, mais le réalisateur ne pose aucune question, ne fait aucun commentaire, aucune voix off ne donne d’explications (il tourne pendant un mois, et engrange 25 fois plus d’images, en noir et blanc, que ce que donne à voir le film qui dure 2h24).

Agrandissement : Illustration 8

On assiste à une justice de masse, nombreux parents sont convoqués, inquiets, tandis que les mineurs expriment sans fard l’angoisse qui les étreint face à une décision qui les exclut de leur milieu familial. Absentéisme scolaire, prostitution, vols (parfois minimes : 10 dollars), nouveaux compagnons qui rejettent l’enfant de la conjointe, maltraitances (parfois les traces ne sont pas visibles), tentatives de suicide, fugues, consommation et trafic de drogues, agressions sexuelles, détournement de mineurs, alcoolisme du père. Le juge rassure, explique à une fillette en larmes que sa mère n’est pas capable de l’aider, c’est pourquoi elle doit être placée en famille d’accueil. Il tente de valoriser ses interlocuteurs, enfants ou parents, peut être affectueux avec un enfant. Beaucoup de monde lors des audiences, sans doute des éducateurs, mais aussi des policiers : tous sont d’une certaine froideur ou neutralité, et fument sans discontinuer (le juge demande cependant à une mère si cela ne la dérange pas).

La religion chrétienne est en toile de fond, des encadrants sont parfois des militants du Christ, qui l’invoquent pour combattre le péché, le mal et le diable. Ainsi on voit le mouvement Global Teen Challenge (Défi Jeunesse) en action, ONG humanitaire internationale évangélique ayant pour but de venir en aide à des jeunes gens sous addictions [ce mouvement dispose de 1400 centres d’hébergement dans 129 pays aujourd’hui]. Le juge considère que ce programme n’est pas adapté pour certains délinquants mineurs auxquels devraient s’appliquer des mesures pour adultes. On utilise au tribunal le détecteur de mensonge dans certains cas. Le juge est réticent, il préfère les évaluations psychologiques. On assiste au passage magique du test que Rorscharch avait inventé au début des années 1920. Turner demande parfois à entendre un mineur seul à seul. Un jeune argumente : « est-ce que la loi peut être bonne si elle n’est pas logique ? ».

Au final, longue séquence où la question se pose de savoir si Bob, un jeune qui a commis deux vols à main armée et qui frôle les 18 ans (la majorité), doit être jugé par le tribunal pour enfants pour écoper une condamnation immédiate et être placé dans un centre de redressement ou jugé dans un an seulement par les Assises pour adultes avec à la clé 20 ans de prison [aucun État américain, aujourd’hui encore, n’interdit de juger un enfant dans une instance judiciaire pour adultes]. La décision est âprement débattue dans le bureau du juge avec travailleurs sociaux, officiers, avocat commis d’office. Le jeune homme, qui n’est plus un ado, pleure, prétendant qu’il est innocent, qu’il a accepté de faire le guet sous menace de mort. Il sera finalement condamné au centre de redressement, ses parents s’acquittant de 75 dollars par mois pour les frais d’hébergement. Mais jamais tout au long de ce documentaire on ne verra ce que devient le jeune, l’impact de la décision prise.

Agrandissement : Illustration 11

Une seule image nous montre le monde extérieur, quelques secondes avant la fin (on avait eu droit au tout début à une vue du bâtiment sur lequel était inscrit Juvenile Court et à une voiture de police sur un parking). On sort de ce film intrigué, ayant assisté à une société américaine faite de violences et d’injustices sociales, mais d’une justice des mineurs plutôt humaine, cherchant avec bienveillance à connaître la vérité et à trouver la solution la mieux adaptée. Sans être persuadé qu’on a vraiment assisté à ce qu’était une Juvenile Court il y a 50 ans ou seulement à la façon qu’avait un juge (un seul) de juger.

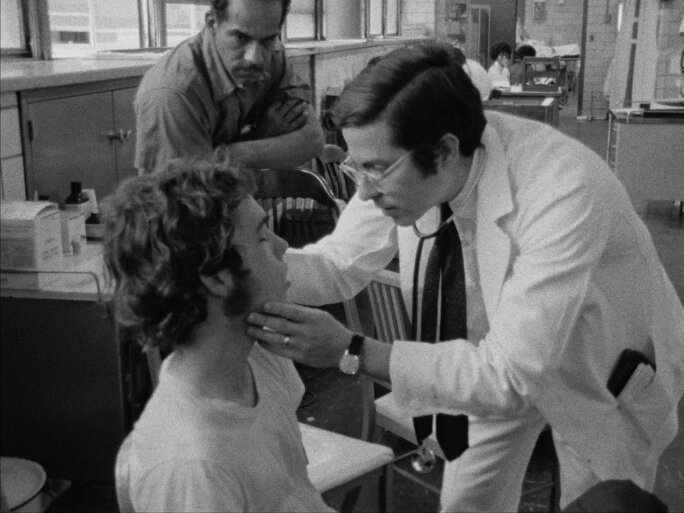

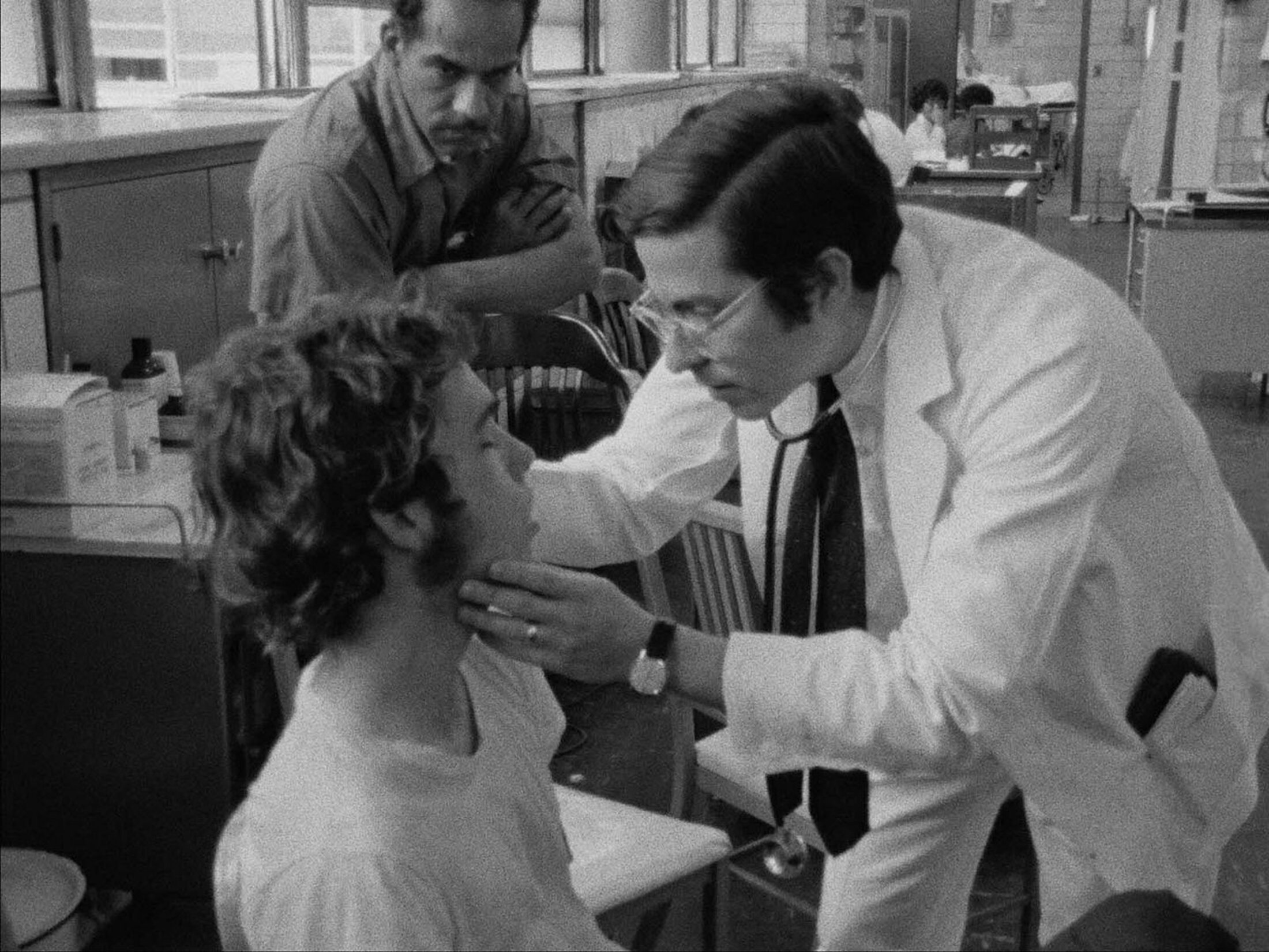

Hospital ou toute la misère du monde

Ce film a été tourné en 1969 au service d’urgences du Metropolitan Hospital à New York (East Harlem), sorti en salle aux USA il y a tout juste 55 ans, et en France récemment après avoir été restauré avec le soutien de Stephen Spielberg. A cette époque, selon une interview de Frederick Wiseman, le Metropolitan traitait dans l’année 600 000 cas et accueillait des classes sociales différentes, ce qui intéressait le réalisateur. Frederick Wiseman est présent douze heures par jour, durant un mois avec sa caméra au poing. Il s’intéresse au lien entre questions sociales et questions médicales.

Agrandissement : Illustration 13

Comme on peut s’y attendre, certaines scènes sont hard, Wiseman décide de tout filmer (une scène n’a pas été montrée à l’écran, selon ce que Wiseman a confié, un homme s’était électrocuté et ses nerfs étaient entièrement brûlés, l’homme se mourrait, mais le réalisateur a regretté de ne pas l’avoir montrée). On assiste aux couloirs envahis par des brancards, avec des malades, des blessés, qui attendent des soins ; des soignants qui courent d’un lit à l’autre ; des malades attachés sur leur fauteuil roulant. Les salles d’attente sont bondées (comme dans Welfare). On a droit à une opération à cœur ouvert, façon dès le début de pénétrer au sein de l’hôpital. Le mélange des classes sociales n’apparait pas trop : on voit beaucoup de miséreux, de pauvres gens, d’alcooliques blessés, de drogués (héroïne), de prostitué·e·s, de violents (sur femmes et enfants), de victimes, d’enfants délaissés. Un jeune homme homosexuel, prostitué, décrit les clients qu’il fréquente (derrière lui une affiche du maire de New York de l’époque qui ressemble étrangement aux descriptions). Un étudiant des Beaux-arts, venu du Minnesota, a ingurgité de la mescaline, il pense qu’il va mourir, le médecin lui donne un vomitif, mais s’en préoccupe sans plus, jusqu’à ce qu’on assiste au plus grand « vomi cinématographique » de l’histoire (dixit Wiseman). Il proclame qu’ « on va nulle part avec l’art » et réclame un psychiatre, auprès duquel il est conduit accompagné par des gardiens en uniforme.

Agrandissement : Illustration 14

Les cops ont l’air sympa, ils accompagnent les malades, sont présents pendant les soins, tentent de raisonner les récalcitrants. Ils insistent pour qu’un ouvrier blessé, père seul avec trois enfants, ne quitte pas l’hôpital car il a besoin de soins (lui s’insurge quand on lui demande s’il perçoit une aide sociale alors qu’il travaille). On est aux petits soins pour lui, les policiers lui disent bien qu’on ne veut pas lui retirer ses enfants, on va trouver un accueil pour eux, puis ils l’emmènent à l’étage où sont prodigués les soins. Un vieil homme ne peut rentrer chez lui : « vous êtes trop vieux pour vivre seul ». Une malade a travaillé à l’UMRA (Union militaire antifasciste) en Europe. Elle paye un loyer de 64,86 dollars par mois sans compter les charges, et elle veut ne rien devoir à personne, même pas au gouvernement. Une infirmière demande à un homme alcoolisé cumulant les affections (diabète, cancer, vue déficiente, absence de réflexes, et « truc » qui le gratte) s’il préfère être examiné par un homme. Les Américains ont tendance à tout voir en grand, trois fois plus grand, c’est ainsi que le médecin collé à son stéthoscope réclame du patient qu’il dise… 99 ! Puis qu’il murmure : 1, 2, 3.

Un enfant est sans abri : une infirmière prend à cœur cette situation et cherche à lui trouver un accueil, très affectée de ne pas y parvenir. On lui dit de ne pas « se mêler de ce genre d’histoire ».

La caméra semble être très discrète, personne ne la regarde, excepté une femme qui semble arranger ses cheveux se sentant filmée. Par ailleurs, lorsqu’un professeur de médecine refait avec application le lit d’un malade, on a quelques doutes qu’il soit toujours aussi attentionné. Longue séquence où un psychiatre se démène au téléphone pour obtenir un accueil d’un jeune travesti, schizophrène, dans un établissement spécialisé. L’échange est houleux car son interlocutrice, Miss Hightower, ne veut pas le prendre en charge, elle dit de le renvoyer chez sa mère avec enquête d’une assistante sociale (souvent la fonction d’assistante sociale est invoquée comme pouvant résoudre tous les problèmes, préjugé international). La scène est cocasse car la même Miss Hightower se retrouve dans le film Welfare, quatre ans plus tard, dans une fonction inversée où elle veut venir en aide à une personne et sollicite son supérieur hiérarchique qui lui oppose une fin de non-recevoir). On a droit à des cours de dissection (de vrais cerveaux découpés au scalpel) et révélation que l’homme est le seul être vivant capable de faire une rotation du genou.

Comme pour la justice des mineurs (Juvenile Court), la religion n’est pas loin : le film se termine par une messe où le prêcheur appelle malades, soignants, familles à l’humilité face à Dieu, car « tout ce qui existe vient de lui ». Amen !

. bande-annonce :

Law and Order

Nous sommes en 1968, Wiseman tourne à Kansas City, dans le Missouri. Il suit au quotidien la police de la ville chargée de faire respecter la loi et régner l’ordre dans le quartier noir. La violence domine (arrestation mouvementée d’une prostituée, sauvetage d’une petite fille abandonnée) même s’il y a des scènes plus légères (dont une dispute tragi-comique dans un taxi). Comme les autres films de Wiseman de cette époque : une société américaine marquée par la violence, la pauvreté, la folie, le racisme.

12 hommes en colère

Arte a diffusé le 17 février ce film célèbre de Sydney Lumet (1957) avec Henry Fonda. J’ai voulu voir les premières images mais, bien que l’ayant déjà vu, plusieurs fois je crois, je me suis laissé emporter. Plusieurs de ces 12 jurés (tous hommes blancs, gros fumeurs malgré la chaleur étouffante), enfermés dans une salle de délibération, se croient supérieurs et habilités à condamner sans preuve probante « la racaille », c’est-à-dire un gamin de 18 ans accusé d’avoir tué son père qui le maltraitait.

Agrandissement : Illustration 17

Certains jurés sont perclus de suffisance, de préjugés : ils veulent en finir rapidement pour ne pas rater un match de base-ball et mettent dans le même sac tous les jeunes des quartiers pauvres (« je connais ces gens-là », « ce gosse est dangereux, ils sont tous dangereux »). Le plus hargneux alpague ceux qui se rétractent : « vous jouez tous les bons Samaritains » ! Il finira par craquer car sa haine pour cet inconnu est manifestement alimentée par la rancœur qu’il éprouve envers son propre fils. Tout au long du film, je voyais, j’entendais les jugements à l’emporte-pièces des Hanouna, Praud, Zemmour, Bardella et autres trolls, racistes, sans nuances, qui empoisonnent les réseaux sociaux. Le personnage qu’Henry Fonda incarne invite au doute, à repousser les généralités et à se méfier des impressions : il finira par convaincre tout le monde, ce qui est une fin optimiste. L’accusé est déclaré "non coupable" : rien ne prouve qu’il n’est pas coupable, mais rien ne prouvait sans hésitation qu’il l’était, ce qui lui valait la chaise électrique.

Des hommes pour la guerre

Agrandissement : Illustration 18

Dans un texte sur mon père, après son décès en 2022 [Mon père s’en est allé], j’écrivais que peu avant 20 ans (donc en 1938), il avait passé le conseil de révision. Nu comme un ver, comme ses conscrits, il avait dû défiler devant le conseil municipal composé d’hommes et de femmes. Pour éviter d’abîmer le plancher, des journaux punaisés avaient été étalés sur le sol : 80 ans plus tard, il se souvenait encore non seulement de la honte subie mais aussi du cri poussé par un de ses copains qui s’était fichu une punaise dans le pied ! Incorporé en novembre 1938, normalement pour une année d’armée, il effectuera trois années de service militaire dont deux pendant la Seconde Guerre mondiale (alors que ses frères, plus âgés, n’avaient accompli qu'un an).

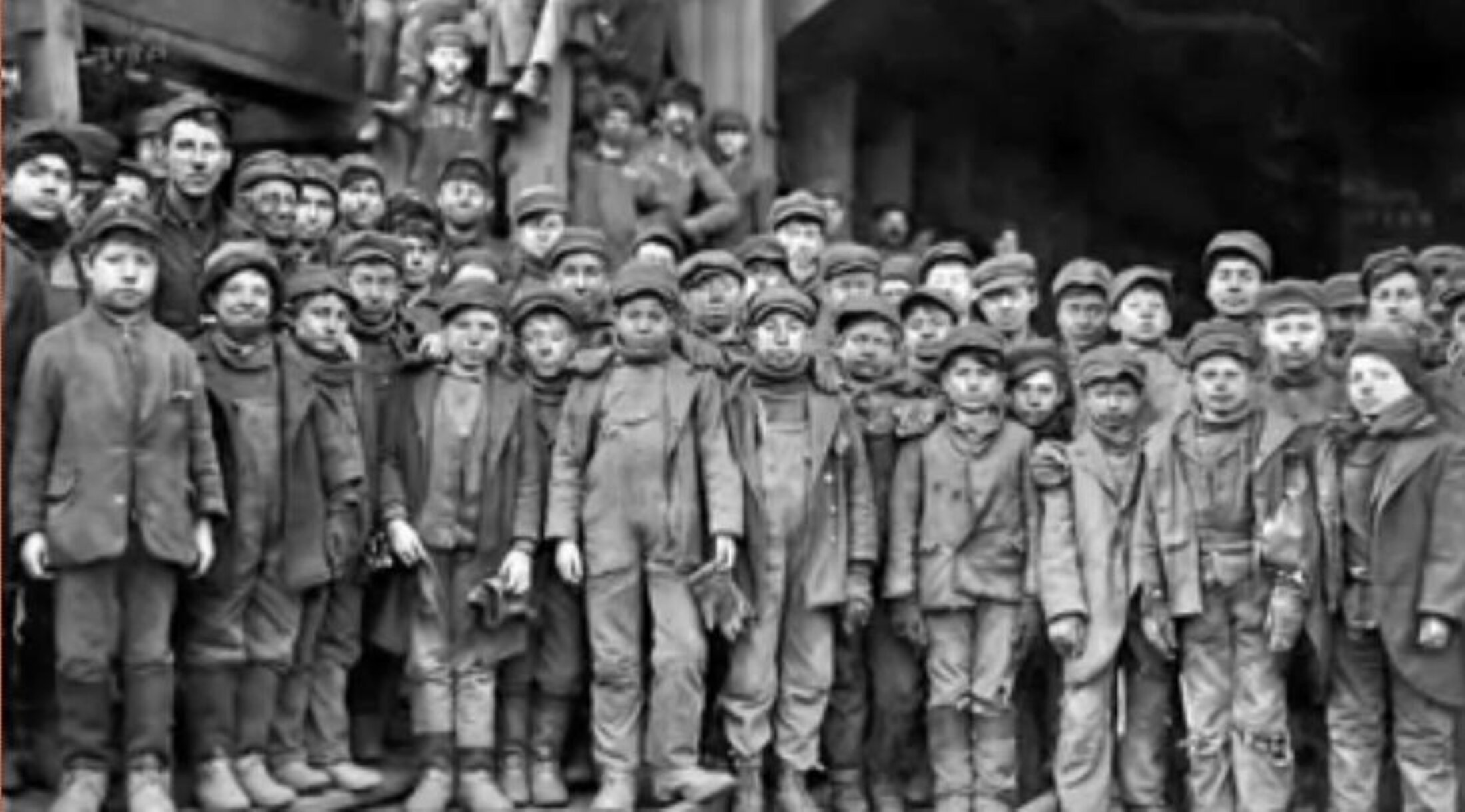

Une historienne vient de publier un livre sur la sélection médicale des futurs soldats, au début du XXᵉ siècle. Elle note qu’à la veille de la Première Guerre mondiale, un tiers des conscrits est réformé, inaptes pour l’armée. Mais lorsque le conflit éclate, en 1914, les normes médicales sont complètement changées, il faut à tout prix enrôler, même ceux qui sont en mauvaise santé, car, contrairement à ce qu’on nous a inculqué à propos des soldats partant la fleur au fusil (alors qu’ils allaient à la guerre la mort dans l’âme), dès le premier mois de guerre c’est une hécatombe : rien que dans la seule journée du 22 août 1914, 27000 soldats sont tués au combat (c'est la journée la plus meurtrière de 14-18 et de l'histoire de France) ! Du coup, comme l’écrit André Loez dans Le Monde du 3 janvier, rendant compte de cet ouvrage, « les médecins acceptent davantage d’hommes parmi ceux qu’ils examinent au risque de remplir les régiments par des éclopés et des malingres, ou, pire, des tuberculeux pouvant contaminer leurs camarades ».

Agrandissement : Illustration 19

Au XIXᵉ siècle, le docteur Villermé, dans son rapport sur le travail des enfants, avait dénoncé des conditions de travail effroyables : les effets étaient si désastreux que la main-d’œuvre ouvrière était inutilisable à 20 ans et qu’elle ne pouvait être enrôlée par la troupe (certaines études évoquent jusqu'à 50 % et même 2/3 d'exemptions parmi les ouvriers). Le rapport relevait la forte mortalité due à la phtisie cotonneuse qui « moissonne » les familles d’ouvriers dans les tissages et les filatures. Il parlait de « dépérissement » et d’« immolation » des enfants, d’« abus homicide ». L’usine est une torture : 16 à 17 heures debout, sans bouger. Les chefs d’entreprise considéraient alors les enfants « comme de simples machines à produire » et leur misère comme le garant de leur « bonne conduite ». Villermé, indigné, n'a pas craint cette formule qui fera florès plus tard sous une autre signature : « exploitation révoltante de l’homme par l’homme ». Une partie de la bourgeoisie, dans le but de défendre ses propres intérêts approuvera ce qui est peut-être la première loi sociale, celle du 22 mars 1841 interdisant le travail en-dessous de 8 ans, pour avoir, à peu près, des ouvriers en état de travailler et des soldats en état de marche.

______

. voir mon article : Quand Marx inventait le droit des enfants.

. Des hommes pour la guerre. La sélection médicale des soldats. France - Grande-Bretagne, 1900-1923, d’Aude-Marie Lalanne Berdouticq, CNRS Editions, « Nationalismes et guerres mondiales », 350 p., 26 €, numérique 19 €.

Agrandissement : Illustration 20

Billet n° 845

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).

Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook