-

Immersion subtile et nuancée dans l’univers des addictions féminines, « Hautes perchées », la nouvelle pièce de Maurin Ollès, poursuit le travail d’auscultation des institutions publiques entamé par le metteur en scène dans des œuvres précédentes. Loin de tout misérabilisme, elle prend des accents de comédie musicale dans laquelle l’humour est omniprésent. Jubilatoire.

-

Le musée Jacquemart-André à Paris accueille la première rétrospective du maître lorrain en France depuis presque trente ans. « Georges de La Tour - Entre ombre et lumière » réunit plus de la moitié des quarante œuvres connues du peintre, et prend judicieusement le parti pris thématique d’étudier le peintre par son usage du clair-obscur et la fonction de la lumière artificielle.

-

Après près de trente ans de mission au service de la création plastique à Château-Gontier, en Mayenne, Bertrand Godot, directeur de la programmation art contemporain du Carré, à la fois scène nationale et centre d’art contemporain d’intérêt national, a été licencié, officiellement, pour motif économique.

-

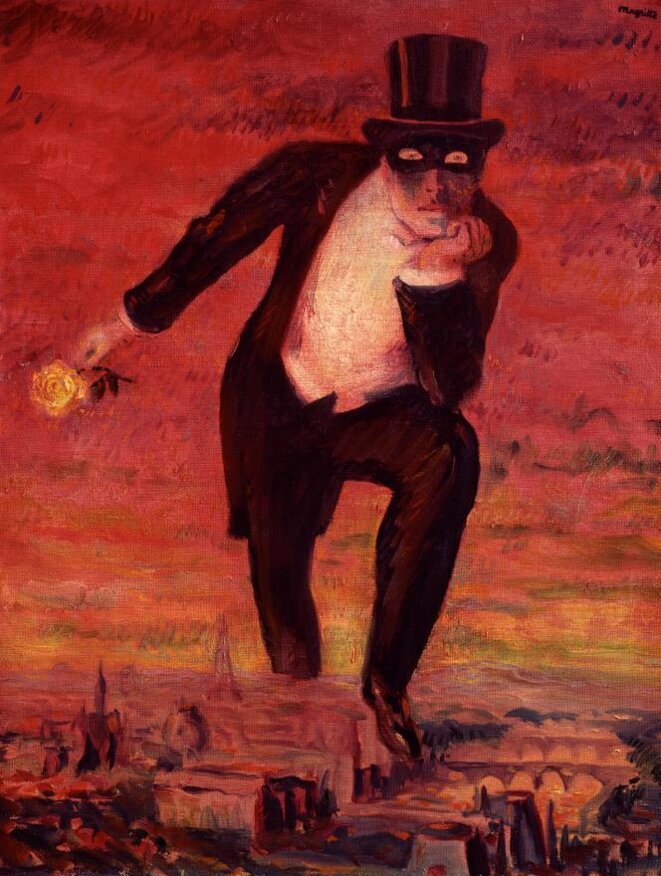

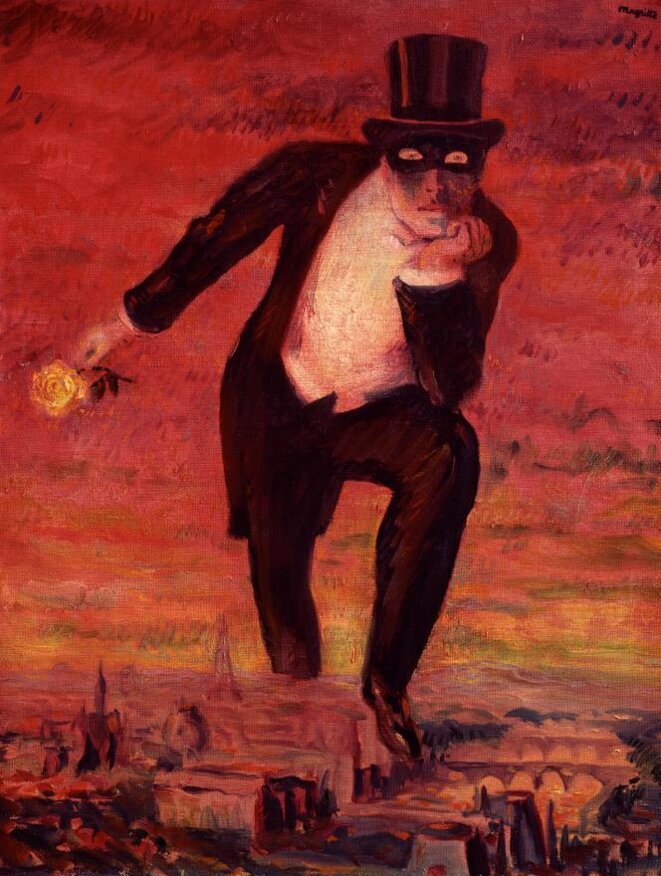

Au KMSKA à Anvers, l’exposition « Magritte. La ligne de vie » déploie les thèmes chers à l’artiste belge, invitant à une dissection plus profonde que la surface lisse des toiles ne le suggère. Inspirée de la conférence éponyme de 1938, dans laquelle Magritte se pose en penseur autant qu’en peintre, elle dresse une cartographie des idées qui hantent son univers surréaliste.

-

Joël Pommerat inaugure la grande salle des Amandiers, enfin rénovée après quatre ans de travaux avec « Les Petites Filles modernes (titre provisoire) », inspiré par les entrelacs de l’enfance et de l’adolescence. Entre amitié fusionnelle et amour naissant, révolte juvénile et autorité adulte, un pacte sera scellé, si violent qu’il fissurera le réel.

-

À Anvers, Tim Van Laere présente pour la première fois depuis son décès en 2012 une exposition monographique de l’artiste autrichien Franz West qui prend des allures de mini rétrospective, rassemblant un corpus d’œuvres qui brouille les frontières entre l’art et la vie quotidienne, entre l’objet contemplé et l’objet manipulé.

-

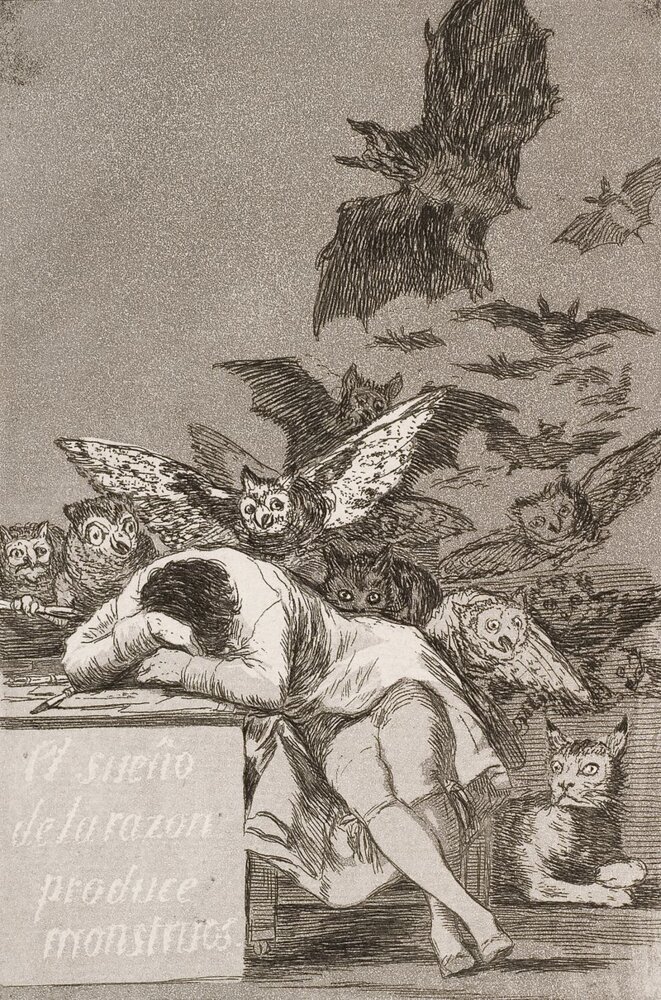

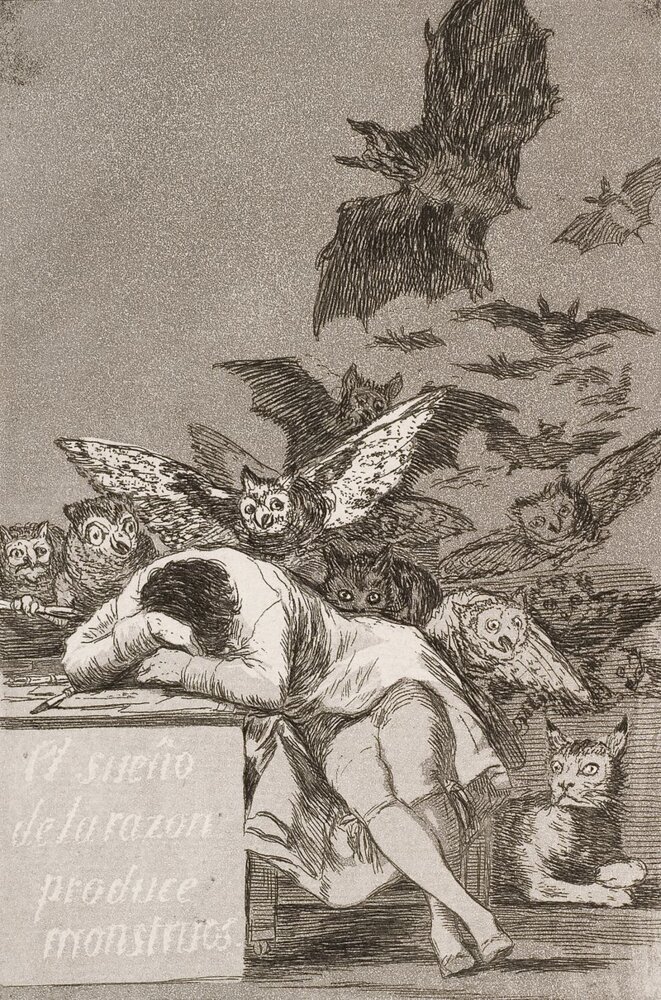

À Bozar, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, « Luz y sombra. Goya et le réalisme espagnol », l’exposition inaugurale du festival Europalia España, orchestre un dialogue fascinant entre l’œuvre pionnière de Francisco de Goya y Lucientes et celles de ses contemporains ainsi que des artistes des générations suivantes.

-

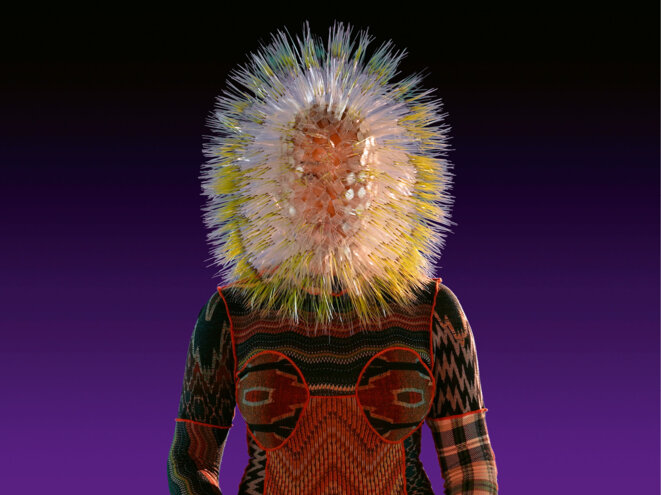

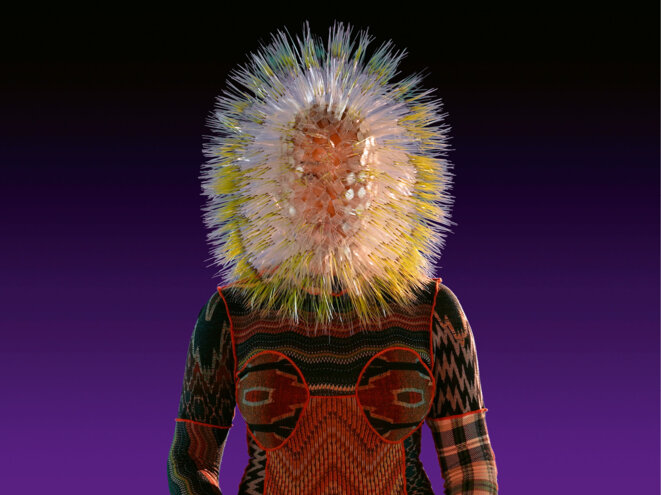

À Villeurbanne, l’Institut d’art contemporain déploie la plus ambitieuse monographie institutionnelle de l’artiste Josèfa Ntjam et l’une des meilleures expositions de l’année. « Intrications » transforme les 1200 m² du lieu en un biotope spéculatif dans lequel les intrications quantiques deviennent métaphores d’une histoire diasporique en perpétuelle reconfiguration. Magistral.

-

À Bordeaux, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA poursuit son cycle dédié aux scènes artistiques africaines avec l’exposition « Aïta, fragments poétiques d’une scène marocaine » qui s’ancre dans l’Aïta, genre musical populaire marocain, comme forme d’expression collective, mémoire vivante, instrument d’émancipation et de résistance.

-

À Marseille, le Mucem invite, pour quelques jours encore, à explorer la manière dont les sociétés du bassin méditerranéen ont regardé et pensé la voûte céleste. L'exposition « Lire le ciel. Sous les étoiles de Méditerranée » déploie sur 3 000 ans d’histoire un regard terrestre sur le cosmos, palimpseste vivant de savoirs, de croyances et de rêves humains.