-

L’anglaise metteuse en scène est à l’honneur en ce début 2018, avec deux créations à l’affiche : Schatten (Eurydike sagt) à la Colline et La maladie de la mort aux Bouffes du Nord. Explorant l’objetisation de la femme par le mâle dominant et sa douloureuse émancipation à travers deux textes puissants, Katie Mitchell signe deux spectacles froids, cliniques où l’omniprésente vidéo tue le théâtre.

-

Ils sont pères, mais n’ont pas su retenir leur rejeton, comprendre leur émancipation. Ils sont fils, mais ont fuit, faute de correspondre à l’idéal paternel. S’emparant du thème de la transmission en confrontant les textes âpres, poétiques de Joseph Conrad et d’Eugene O’Neill, Jean-Yves Ruf nous plonge, par sa mise en scène sèche, ciselée, au plus près de familles en déliquescence. Saisissant !

-

Dans un monde virtuel où chaque « like » amène une gloire tout aussi fulgurante qu’éphémère, le bon vieux théâtre doit-il s’adapter, résister ou plier ? À l’aune de leurs courtes expériences, trois jeunes belges s’interrogent avec intelligence et acuité burlesque sur l’avenir de l’art vivant. Faisant voler en mille éclats le quatrième mur, ils dépoussièrent nos esprits engourdis. Bravo !

-

Exaltée, Galactia est une peintre libre qui refuse toute compromission et revendique le droit d’exercer son art sans contrainte. S’inspirant de la personnalité intransigeante d’Artemisia, Howard Baker signe une pièce politique fascinante dont le propos serait plus percutant s’il était resserré, mais que la mise en scène ciselée de Claudia Stavisky décline en autant de tableaux saisissants.

-

Quatre corps comme autant d’instruments vibrent aux envolées endiablées de la partition culte de John Coltrane. S’emparant de la musicalité de A Love Supreme, Anne Teresa De Keersmaeker et Salva Sanchis signent un spectacle saisissant en deux temps, l’un silencieux, lancinant, l’autre vivant, ardent. Une partition chorégraphique hétérogène à déguster jusqu’à la dernière seconde.

-

Les mots coulent tel un torrent furieux. Ils révèlent une vision contrastée, dissonante de l’Europe, de son idéal démocratique. Après avoir atteint son apogée, un beau jour de 1993, l’institution file vers la fin de l’histoire au son des beats d’une Dance hypnotique. Habitée par des comédiens en herbe sous acide, l’œuvre radicale du duo Gosselin/Bellanger force les esprits d’une litanie bavarde.

-

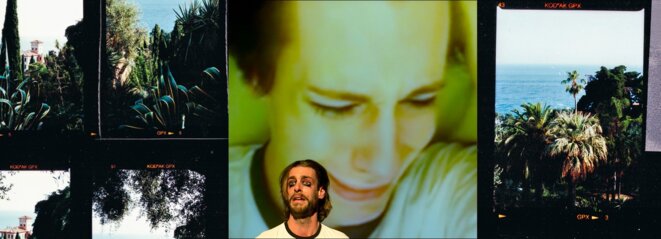

Silhouette élancée, la vingtaine rayonnante, Silvère Jarrosson a déjà vécu plusieurs vies. Si une ombre mélancolique voile son regard, ultime vestige de sa carrière de danseur avortée, le jeune homme refuse l’apitoiement. Artiste dans l’âme, il trouve dans la peinture une autre voie d’expression. Jouant des textures, il imprime à ses toiles les mouvements que son corps lui refuse. Rencontre.

-

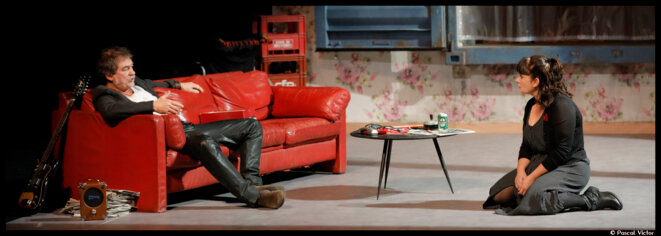

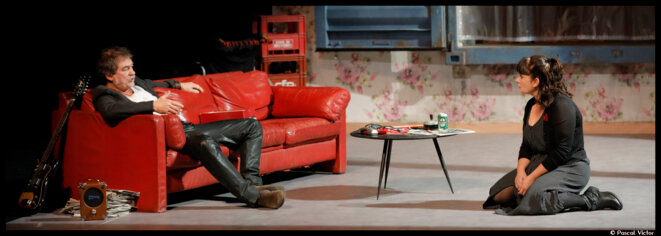

Les mots crus, crasseux, frappent, heurtent et s’entremêlent dans une diatribe poisseuse qui engloutit tout. Faussement trash et choquant, le texte d’Aziz Chouaki se perd dans une fange nauséabonde sans jamais trouver de second degré salvateur. Empêtré dans un misérabilisme sans issu, que souligne outrageusement la mise en scène de Jean-Louis Martinelli, Olivier Marchal rayonne en bête immonde.

-

Submergée par les intrusions numériques constantes d’un monde ultra connecté, une jeune femme, instable émotionnellement, s’enferme dans un univers froid où sa vie se dématérialise inexorablement. Souligné par l’ingénieuse mise en scène de Cyril Teste et le jeu habité de Laureline Le Bris-Cep, le texte poétique, clinique, de Pauline Peyrade prend tout son sens dans la virtualité de notre société.

-

Dans un étonnant laboratoire, cinq comédiens-scientifiques s’interrogent sur les lois, les axiomes qui régissent le monde en manipulant la vase, une matière sale et putride. Questionnant la nature et la matière, Pierre Meunier et Marguerite Bordat se perdent dans une pièce informe et un marasme d’idées qui s’égare un brin dans une pantomime burlesque, une performance plastique qui laisse perplexe.