-

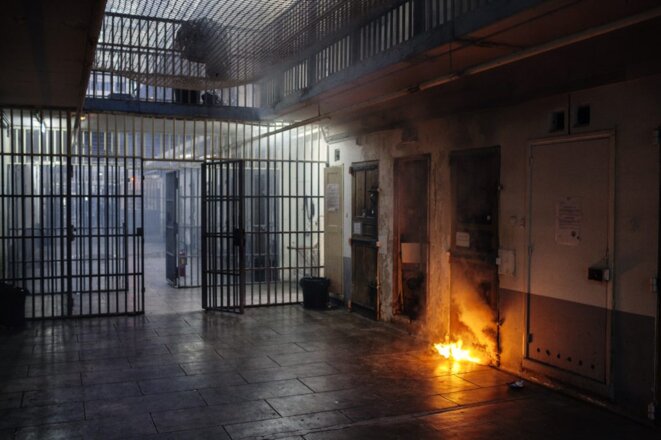

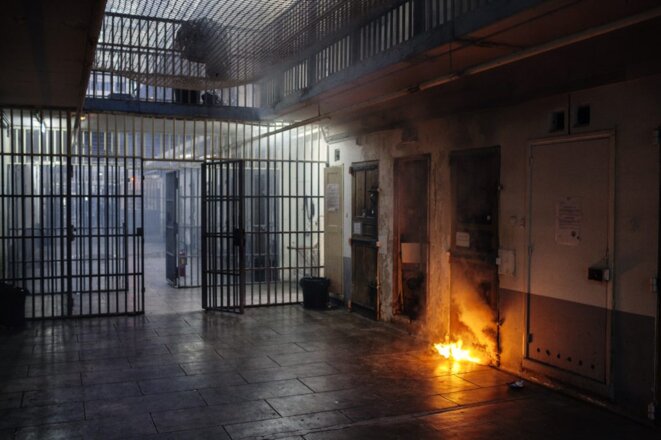

Le 13 août, le compagnon de madame H., incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, met le feu à sa cellule à la suite d’un incident au parloir. Après avoir reçu des informations contradictoires de l’administration pénitentiaire, ce n’est finalement que dix jours plus tard qu’elle apprend qu’il est hospitalisé dans un service de grands brûlés. Témoignage.

-

Sur les 900 feux de cellule qui se déclarent chaque année, la majorité sont allumés volontairement. Selon les spécialistes, la prison, dans son fonctionnement et son essence même, favorise ces réactions extrêmes.

-

Au moins 35 prisons ont, ces dernières années, été visées par un avis défavorable en matière de sécurité incendie. Mais alors que l'administration pénitentiaire se doit de garantir la vie et la sécurité des personnes qu’elle détient, les rapports des services départementaux d’incendie et de secours ne s’imposent pas à elle. Comment, dès lors, l’obliger à mettre en œuvre les mesures préconisées ?

-

Chaque année, en prison, plus de 900 feux de cellules – le plus souvent des actes volontaires – sont répertoriés par la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap). La plupart a lieu la nuit, souvent au quartier disciplinaire. Explications.

-

En prison plus qu'ailleurs, la prévention des incendies est un enjeu de taille, ne serait-ce que parce que des personnes y sont maintenues captives. Pourtant, les contrôles dans ce domaine restent limités, tant dans leur fréquence que dans leur portée. Aux dysfonctionnements matériels s’ajoutent souvent des carences dans la formation des surveillants. Avec parfois, des conséquences dramatiques.

-

Refusant de prendre la prison pour étalon, Marie-Sophie Devresse, chercheuse, invite à décentrer le regard et à envisager la surveillance électronique comme une peine en tant que telle, avec les effets qui lui sont propres. Et pointe le côté « gadget » du bracelet qui, tout en entravant largement la réinsertion des placés, n’apporte à la société qu’une illusion de sécurité.

-

Condamné à dix-huit ans de détention, Jean sort en 2015, avec ses remises de peine. Pendant cinq ans, il est placé sous surveillance électronique mobile (Psem), dans le cadre d’une surveillance judiciaire. En dehors des murs de la prison, il espère reconstruire sa vie, malgré son passé. Mais il voit toutes les portes se fermer : logement, travail et vie sociale. Témoignage.

-

Chercheur à l’École normale supérieure, Franck Ollivon propose une approche géographique du placement sous surveillance électronique. Il analyse notamment la façon dont, en reposant sur la restriction spaciale, le bracelet redessine les contours d’un espace carcéral, dans lequel les situations individuelles des placés sont inévitablement facteurs d’inégalités.

-

Plus de dix ans après sa création, l’assignation à résidence sous surveillance électronique (Arse), mesure censée se substituer à la détention provisoire, peine à décoller. Alors que le projet de loi de confiance dans l’institution judiciaire entend encourager son prononcé, décryptage des raisons de ce blocage.

-

Contrôle, obligations, isolement, stigmatisation : elle se déroule hors les murs de la prison, pourtant, la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) est vécue par nombre de personnes placées comme un enfermement. Celles-ci témoignent d’une épreuve psychologique, la mesure faisant peser sur leurs épaules le spectre de la prison.