1973 : le combat historique des Lip (textes déjà parus), dans l'Edition Mediapart 1973, année charnière : (1) Une lutte spectaculaire (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique [18 avril] ; (2) La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage Dominique Bondu [20 avril] ; (3) Lip et les femmes [22 avril] ; (4) Je me souviens [24 avril] ; (5) Les pérégrinations de la marque Lip [27 avril].

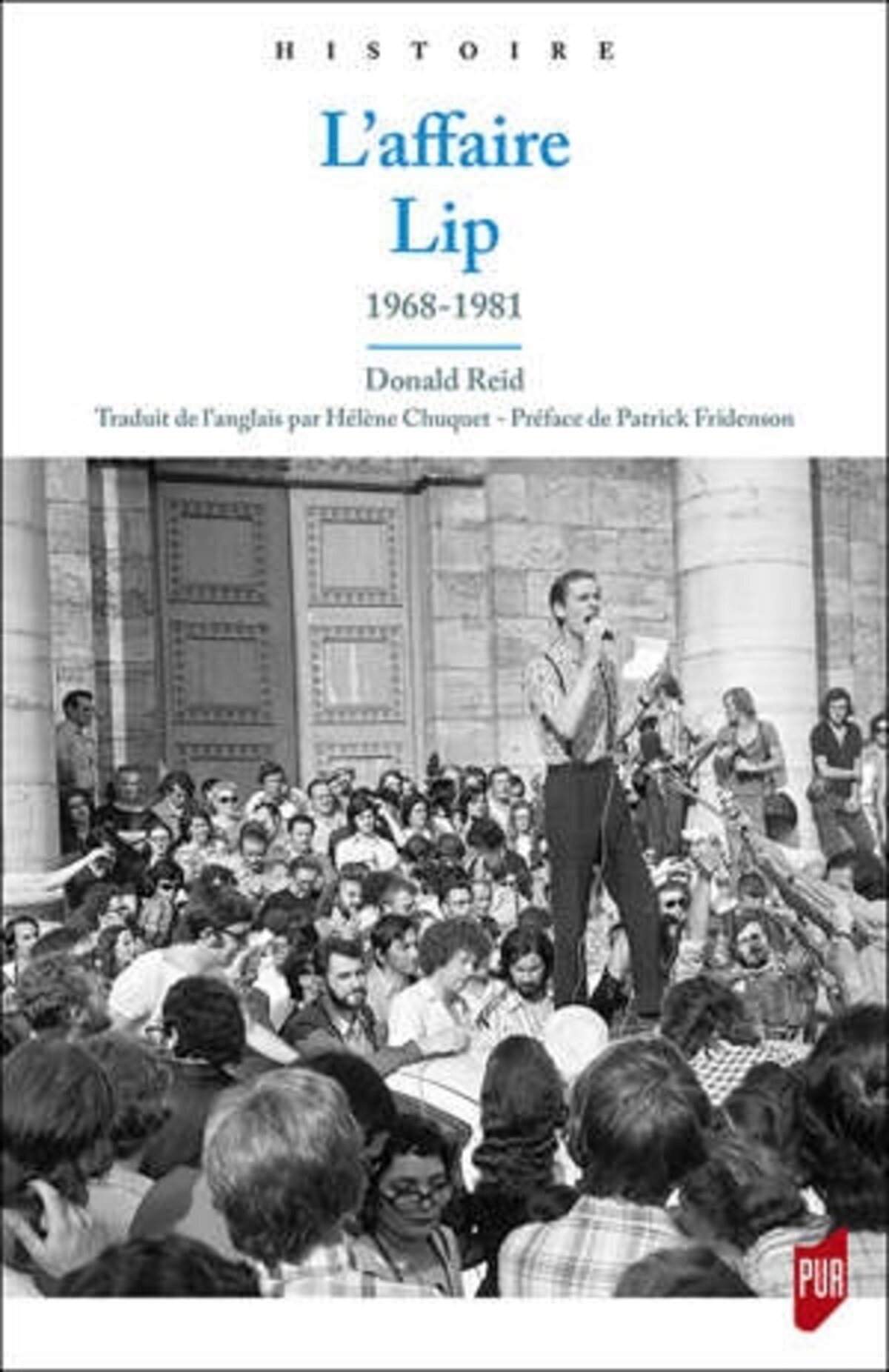

L’affaire Lip, 1968-1981, par Donald Reid, Presses Universitaires de Rennes, 2020.

Il s’agit d’un ouvrage de 537 pages, établie par Donald Reid, un des historiens américains les plus brillants sur l’histoire ouvrière française. Il a déjà publié des ouvrages sur les mineurs de Decazeville, sur les égoutiers de Paris, sur Lucie Aubrac et Germaine Tillion. Il est professeur d’histoire à l’Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill (États-Unis).

De nombreux livres ont déjà été publiés sur l’affaire Lip mais celui-là est une somme époustouflante, car il semble que l’auteur a tout parcouru, tout lu, rencontré les acteurs principaux et s’emploie efficacement à réaliser une synthèse remarquable : il sera difficile désormais de l’égaler. Il déroule les événements de façon chronologique tout en parvenant à regrouper ici ou là des thèmes généraux. La lecture est passionnante mais ardue car à chaque paragraphe il y a une information de taille. Il faut espérer qu’il ne sera pas lu par les seuls nostalgiques : il peut être un enseignement pour les jeunes générations, parce qu’il décortique ce que fut cette épopée dans sa lumière mais aussi dans ses ombres et ses échecs.

Sa démarche est proche du terrain, il s’attache vraiment à ce qui s’est passé dans l’usine : par exemple, il décrit par le menu les tensions entre la section CFDT-Lip et celle de la CGT (mais tarde cependant à montrer que Lip c’était aussi une effervescence considérable au niveau local et régional, Besançon et Franche-Comté). Il raconte le comité d’action, hors syndicats, qui joua un rôle de premier plan (avec Jean Raguénès). Il décrit avec précisions les subtilités syndicales, les enjeux, les divergences, l’attitude de la FGM-CFDT (métallurgie), les soutiens de surface de la CFDT nationale d’Edmond Maire et les freins imposés dans la coulisse. On assiste aux assemblées générales, aux réunions des petits comités. Précisons que les Lip, pendant des mois sinon des années, ont affiché chaque jour tout ce qui paraissait dans la presse écrite sur leur action : chaque jour, cela représentait une dizaine de mètres linéaires de documents (2 km en 8 mois). Et bien Donald Reid semble avoir eu accès à tout ce qui a été publié, y compris aux archives de la préfecture, dont des rapports de police.

Il compte l’histoire des dossiers découverts le 12 juin par des délégués et des salariés dans un attaché-case d’un administrateur qui comportaient un plan manuscrit préparé pour Ébauches SA (les patrons suisses de Lip) envisageant la transformation de l’usine en simple lieu de montage avec 480 licenciements à la clé : événement qui fut pour la révolte un détonateur. Si l’affaire Lip est une épopée, la vente des montres est un geste héroïque, raconté ici par le menu (le « hold-up », comme avait écrit le France-Soir de l’époque). L’idée serait venu d’un journaliste de Politique Hebdo, qui l’avait suggéré à Raguénès (PH, auquel j’étais un abonné fidèle, était dirigé par Paul Blanquart, dominicain, d’extrême gauche, magnifique orateur que je rencontrerai plus tard à Toulouse). Il cite souvent l’assistante sociale de Lip, Georgette Plantin, qui participa activement à la lutte. C’est elle qui écrira (dans Lip au féminin) : « finis les rôles de prestige ; finie la hiérarchie basée sur le mépris ».

Agrandissement : Illustration 2

Donald Reid passe un peu vite sur la manifestation du 15 juin et n’évoque pas les violences policières de ce jour-là (avec lacrymos). De même, étrangement, il ne dit rien du meeting au Palais des sports (5000 personnes le 16 août, deux jours après l’expulsion des Lip de l’usine par les forces de l’ordre, voir mon témoignage Je me souviens). Il note la satisfaction de Fred Lip constatant que le négociateur du gouvernement ne réussit pas mieux que lui. Il ne rate pas Edgar Faure et son double langage. Il cite l’éviction du président de l’ORTF pour n’avoir pas discrédité les Lip.

L’auteur est très complet sur la presse militante de l’époque et sa couverture de la lutte et sur les journées « 6 heures avec les Lip » organisées dans toute la France. Les Lip eux-mêmes firent un Tour de France, avec des meetings avec, chaque soir, entre 250 et 600 personnes. Des thèses de doctorat ont porté sur Lip, l’auteur en cite plusieurs dont celle de Dominique Bondu (De l’usine à la communauté. L’institution du lien social dans le monde de l’usine, voir par ailleurs son interview que je publie ici). Il décrit les débats : est-ce que l’autogestion est possible en régime capitaliste, quelle place du catholicisme dans cette lutte ? Besançon était devenu le carrefour de tous les penseurs, politiques, philosophiques, religieux. Il fait le récit de la courte candidature de Piaget… à la présidence de la République, en 1974, après la mort de Georges Pompidou. Il s’intéresse à des parcours personnels, tentant d’expliquer ce qui conduit à se révolter mais aussi l’après, quand tout retombe. Il montre la responsabilité du pouvoir giscardien dans la deuxième mort de Lip, qui coupe les ailes à Neuschwander (ce qui est raconté dans la fiche de lecture suivante). Il aborde avec précision les coopératives créées quand il n’y a plus de patronat pour reprendre l’affaire.

Bref, un ouvrage qui fourmille d’informations, de réflexions, rédigé avec méthode ce qui donne une cohérence d’ensemble. Je l’ai tellement souligné que je me disais que pour en rendre compte il faudrait lui consacré pour lui tout seul plusieurs articles.

. L'affaire Lip, 1968-1981, traduit de l’anglais par Hélène Chuquet, Presses universitaires de Rennes, 2020, 238 p.

Le titre anglais : Opening the Gates. The Lip Affair, 1968-1981 Ouvrir les portes. Traduit par Hélène Chuquet. Préface de Patrick Fridenson (Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2020). La traductrice remercie l’auteur pour lui avoir donné tous les documents qu’il cite afin d’avoir la première version française. Ce qui en dit long sur la méthodologie de l’historien. Je m’enorgueillis d’être cité deux fois dans son ouvrage (pour les articles que j’ai publiés en 1983 et que j’ai reproduits en début de cette série sur les Lip).

***

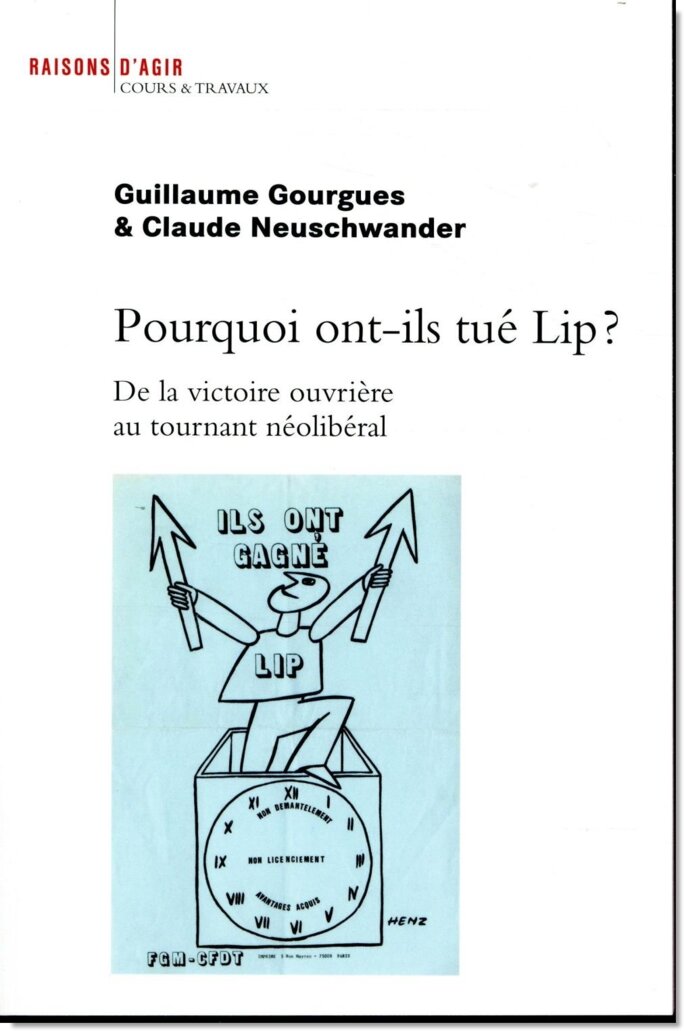

. Pourquoi ont-ils tué Lip ? De la victoire ouvrière au tournant néolibéral, par Guillaume Gourgues et Claude Neuschwander, éd. Raisons d’agir, 2018.

Agrandissement : Illustration 3

Dans cet ouvrage, Guillaume Gourgues, auteur de plusieurs ouvrages dont Les politiques de démocratie participative (2013) donne amplement la parole à Claude Neuschwander, le patron qui fut chargé du redémarrage de Lip en 1974. Ce dernier s’explique longuement sur ce qui reste pour lui « une injustice profonde et une blessure personnelle », à savoir le sabotage par le patronat d’un projet qui tenait la route. La blessure est d’autant plus profonde que le coup ne vint pas seulement de ceux qui avaient voulu depuis le début la mort de Lip mais aussi de ceux qui avaient, un temps, manifesté le souhait de sauver l’usine. Il décrit par le menu les intentions généreuses du départ, les siennes, mais aussi celles d’Antoine Riboud, patron de BSN (le rôle de Michel Rocard semble moins important qu’on ne l’a dit). Puis il s’attarde longuement sur tous les coups de Trafalgar et manœuvres dans la coulisse lui ayant compliqué la tâche. Il rend hommage au cabinet d’experts Syndex de la CFDT qui avait fait une juste analyse sur les erreurs graves d’Ebauches SA, propriétaire de Lip, ayant conduit à la crise de 1973. La société suisse avait racheté Lip afin de s’accaparer son réseau de vente. Il se démène comme un beau diable, pris entre les attentes des salariés réembauchés et des dirigeants de toute sorte qui exercent sur lui une pression terrible, tandis qu’il lui est difficile de trouver des alliés (mais les traitres ne manquent pas). Neuschwander a manifestement conservé tous les dossiers en copie car il est très précis sur les comptes, sur les écrits internes de l’époque (il nous abreuve de budgets, de ratios, de trésorerie, d’évaluation des stocks, de fond de roulement).

En janvier 1974, Pierre Mesmer, premier ministre de Pompidou, proclame pour la deuxième fois : « Lip c’est fini » (il l’avait déjà dit en 1973). Jean Charbonnel, ministre du Développement industriel affiche publiquement son désaccord avec le premier ministre. Alors que Lip est relancé, malgré la crise de l’horlogerie bien réelle, il importe de pérenniser cette réussite. Sauf que Neuschwander n’a pas les coudées franches, les administrateurs le poussent à licencier. Des informations fuitent, sans doute volontairement, jetant le discrédit sur lui. Il veut faire appel à l’État, mais Antoine Riboud le lâche. Les actionnaires détracteurs espèrent qu’une grève soit déclenchée pour pouvoir décider de tout arrêter, mais les salariés ne tombent pas dans le panneau.

Alors que Neuschwander se prépare à être destitué, voilà qu’une instance de l’État décide, contre toute attente, de venir en aide selon les normes en vigueur (il ne s’agit pas d’une faveur, d’ailleurs elle ne sera finalement pas versée) tandis que Giscard propage une rumeur de crise à Lip. Les patrons horlogers se mettent en grève récusant que Lip puisse ainsi bénéficier de subventions (en contre-feu, le pouvoir largue des prêts pour calmer les horlogers). Mais les actionnaires veulent se débarrasser de lui : stupéfait, il découvre dans la presse une annonce, ils recherchent un nouveau directeur ! Comme il l’a dit alors aux ouvriers, l’entreprise n’était pas condamnée, mais certains avaient décidé la mise à mort de Lip. Le bilan est déposé un mois et demi plus tard. Pour les profanes, ces arcanes financières sont guère compréhensibles, et ce qu’il nous décrit semble relever plus d’un panier de crabes que de simples divergences de stratégies industrielles.

Ses amis lui tournent le dos, Rocard, Julliard, Chérèque secrétaire général CFDT de la métallurgie (père du futur secrétaire général de la CFDT, François Chérèque). « Les actionnaires de Lip ont bel et bien souhaité sa mort, en choisissant délibérément de ne plus financer sa relance, avant et après mon départ ». « Lip est un symbole, et la droite libérale ne veut plus que la branche "sociale" du patronat maintienne son expérience ». C’est Chirac (premier ministre de Giscard) et ses ministres Fourcade et d’Ornano qui sonnent l’hallali.

Charbonnel, qui n’est plus ministre, évoque une « revanche » des « milieux » qui avaient tenté d’empêcher Lip de renaître, puis il se tait pendant vingt ans jusqu’à ce qu’il confie dans un livre (À la gauche du Général) que Giscard avait voulu l’arrêt de Lip. Il citait carrément les propos que Giscard lui avait tenus : « Il fallait, selon lui, une sanction exemplaire pour châtier, comme ils le méritaient, les grévistes de Lip et empêcher que d’autres ne les imitent, ce qui aurait gravement remis en cause l’autorité des chefs d’entreprises ». Dans un livre posthume, il confiera que Giscard et Chirac avaient voulu « "punir" les aventuriers de Lip ».

. Le film de Christian Rouaud Les Lip, l’imagination au pouvoir (2007) donne la parole à tous les leaders de la lutte des Lip, et montre comment ils et elles ont su s’ouvrir à l’extérieur sans perdre la mainmise sur la lutte (comme ce fut le cas au Larzac, sur lequel Rouaud a également fait un documentaire). Jean Charbonnel et Claude Neuschwander sont interviewés : tous deux attestent du sabotage par le patronat et le pouvoir giscardo-chiraquien. Ils donnent également des exemples de contrats avec l’usine qui ont été délibérément rompus pour couler Lip (comme les pendulettes de tableaux de bord des voitures Renault). Neuschwander dit que Giscard et Chirac ne voulaient pas que surgissent « plein de petits Lip, il fallait casser Lip ». Charbonnel dit que « non seulement on a laissé dépérir Lip, mais, je tiens au mot, on l’a assassiné ». « On était débordé par ceux qu’on a appelé les libéraux qui ont pris une importance croissante et qui ont d’ailleurs gagné l’élection présidentielle » [avec l’élection de Giscard en 1974]. Il dit que les patrons (dont Riboud) qui avaient voulu le redémarrage de Lip lui ont confié, après, qu’ils ne pouvaient pas résister. Neuschwander, pour le contrat Renault interrompu du jour au lendemain, sans raison car sans reproche technique, considère qu’il était visé et lâche : « c’était le diktat quasi stalinien : il faut le tuer ». Le ministère annule le versement d’une subvention pourtant accordée, comme indiqué plus haut. Neuschwander dit que Riboud comptait qu’après son éviction il rentrerait dans le rang : s’autorisant un bras d’honneur à l’écran, exprimant sa rancœur, il dit qu’il n’en était pas question. Charbonnel dit qu’avant Lip, les conflits sociaux sont durs mais le capitalisme met encore l’entreprise au cœur de l’économie : après l’écrasement de Lip, le capitalisme est celui de la finance, l’argent est le seul moteur, on joue au Monopoly avec les entreprises. « Alors on broie les hommes, on broie les territoires ».

. version intégrale 1h58 : Les Lip, l’imagination au pouvoir

. Fils de lip, par Thomas Faverjon (2007) : ce documentaire traite de ce qui s’est passé après la mort de l’usine Lip, en termes très désabusés, sur la façon dont certains ont été finalement rejetés de Lip (il filme, entre autres, ses propres parents, qui ont vécu douloureusement cette période et sont restés silencieux).

. De Mai 68 à LIP, Un dominicain au cœur des luttes, par Jean Raguénès, éd. Karthala, 2008. Il publie ce livre alors qu’il a rejoint Henri Burin des Roziers dans l’Amazonie. Il fait le récit de son travail d’éducateur dans un foyer pendant quatre années « inoubliables et fécondes ». Mais il était aussi attiré par la vie religieuse et monastique. Un séjour au Carmel le conduit à comprendre qu’il voulait plus que tout « être au monde », être acteur et non spectateur. Il raconte son mai-68, à la Sorbonne : aumônier des étudiants, il participe à la lutte, vient en aide à des jeunes à la dérive qu’un journaliste parisien avait nommé "Katangais", parce qu’ils avaient assuré un temps le service d’ordre. Personne ne veut les héberger, ils ont mauvaise réputation. Du coup, Raguénès et Burin leur offrent le gîte au couvent ! Ils avaient auparavant exécuté l’un des leurs, violent, armé, qui menaçait leur groupe. Les deux dominicains décidèrent de les cacher et de les expatrier sur Besançon, avec l’aide de Roger Gauthier, éducateur, directeur du Club de prévention de cette ville. Raguénès est embauché par Lip en 1971 : il livre avec enthousiasme cette expérience d’« un des plus grands conflits de l’histoire ouvrière », où il trouve d’abord son compte dans ce qui fut pour lui une « révolution » avec ce projet de « vivre et travailler autrement », promesse qui ne fut pas tenue, aventure qui se solda par un échec. Il finit par sa vie au Brésil auprès des travailleurs paysans sans terre.

. Il est décédé le 31 janvier 2013, voir mon billet de blog Jean Raguénès, le combat permanent pour la justice.

. Piaget avant – pendant – après LIP, par Joël Mamet, les éditions du Sékoya, 2020. L’auteur, ancien journaliste à L’Est Républicain décrit l’enfance de Charles, son rôle dans l’affaire Lip, son style et son rapport à la religion. Il est présenté comme un « ascète », un « scrupuleux », soucieux du bien commun, encore combattant à AC ! (Agir ensemble contre le chômage). En annexe, sont décrits les "Trois mousquetaires" : Roland Vittot, Raymond Burgy et Michel Jeanningros, cadre qui adhéra clandestinement à la CFDT dès mai-68. Ce livre a été présenté dans Factuel.info d’octobre 2020 (magazine franc-comtois indépendant) par mon ami Daniel Bordür, qui évoque « le style Piaget fait de sérieux et de simplicité, de pédagogie et de hauteur de vue. Inoxydable, pratique, solidaire, toujours calme… » Roland Vittot a résumé le personnage : « moi, j’allais vers les gens, lui, les gens allaient vers lui ».

. On fabrique, on vend, on se paie. LIP 1973, par Charles Piaget, 2021, éd. Syllepse. Petit fascicule de 86 pages. Charles Piaget à 92 ans rappelle ses souvenirs, sa démarche, ses valeurs. Il précise qu’il ne recherchait pas la notoriété : « le leader ne vaut pas la collectivité ». Il reconnait avoir commis plusieurs erreurs de jugement, par exemple avoir mésestimé l’importance du lien Lip-Larzac. Cela a dû lui coûter de se confier ainsi, sous l’égide de son "neveu", sociologue, Georges Ubbiali, car il y a longtemps qu’il ne veut plus être mis en avant, militant de base depuis longtemps dans des associations de lutte contre la précarité et le chômage.

. Dès 1973, Lip fut imité, comme ces ouvrières d’une entreprise de confection à Cerisay dans les Deux-Sèvres : elles fabriquent des chemises PIL, avec un soutien énorme dans la région, dont celui des Paysans-Travailleurs. Bien d’autres salariés dans des entreprises menacées de fermeture s’accaparèrent la production, fonctionnant sous forme de coopératives. On pense aux Conti, aux Fralib. Un article de Cécile Raimbeau dans Le Monde diplomatique de décembre 2007 citait des exemples en France, mais aussi en Espagne, en Argentine, en Italie.

. Sur les traces de Bobby Fischer avec une montre Lip, par Christophe Bordet, 2015, Les éditions de la Boucle. Roman policier qui s’ancre dans la lutte menée chez Lip, avec des personnages bien réels qui firent les heures de gloire de Palente. Tout y est décliné : les tentatives des policiers pour retrouver le trésor de guerre, la manif du 29 septembre. Christophe, ancien champion de France d’échecs, qui a rencontré plusieurs acteurs de Lip, est le fils de Gaston Bordet, que j’ai bien connu à la CFDT, agrégé d’histoire, auteur avec Claude Neuschwander, de Lip vingt-ans après, 1973-1993 (éd. Syros, 1993).

. Lip des héros ordinaires, par Laurent Galandon (texte) et Damien Vidal (dessins), 2015, Dargaud (préface de Jean-Luc Mélenchon) : une histoire en image de la première affaire Lip, récit très complet, bien informé, efficace, du début jusqu’au redémarrage en 1974 (le dessin permettant de tout couvrir, y compris des scènes pour lesquelles on n’avait pas d’images).

Agrandissement : Illustration 7

Billet d'édition n° 8

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup

[voir blog Social en question consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.]