« Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat / Fou qui songe à ses querelles / Au coeur du commun combat ». Ainsi débute, avec ces vers simples d’Aragon (La Rose et le Réséda), l’un des nombreux billets d’appel à mobilisation signés ces jours-ci dans le Club de Mediapart.

Après les résultats cauchemardesques des élections européennes et l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin au soir, les contributions se sont employées, dès la première nuit, à défataliser un destin brutalement rétréci. À transformer un temps étriqué en moment politique opportun, à faire d’une urgence asphyxiante une alliée intime, d’un goulot d’étranglement une fenêtre sur d’autres avenirs. Et de muer une fragilité démocratique inédite en aubaine insoupçonnée pour « investir les espaces et le temps, si restreint soit-il ».

Dans la nuit du 9 au 10 juin, les premiers mots publiés dans le Club de Mediapart dénotaient encore la sidération, l'obscurcissement, l’ambiance vespérale : « J’ai 28 ans, écrivait Inès Mermet, et ce dimanche j’ai été plongée dans le brouillard ». Pour Emmanuel Zemmour, enseignant, se jouaient « les dernières secondes qui nous restent avant la nuit ». Il faut faire front, ajoutait « un jeune citoyen », face « aux idées noires dans lesquelles notre pays sombre ». Le désastre « semble inexorable », notait Sandra Jumel, tant la Macronie, ce « lisier de l'extrême droite », avait déjà corrodé la démocratie, désagrégé nos droits, laissé la place à une incessante « fabrique de l'info nationaliste » dans un paysage bollorisé colonisant l'air de ses schèmes racistes (lire aussi cette implacable synthèse sur le rôle de Macron - le “taré” du bloc bourgeois - dans la dévastation actuelle).

S’appuyer sur la force souterraine du peuple de gauche

« Sauf si la gauche parvient à faire de la menace un ciment mobilisateur ». Car à y voir de plus près, ce tableau de crépuscule et sa météo brumeuse laissait déjà entrevoir d’autres teintes, par surimpression : « l’effroi m’a envahi ce dimanche 9 juin 2024 », écrit Lucas Peltier-Séné, contributeur né en 2002, « année fatidique » Mais, poursuit-il, « ne leur offrons pas la victoire ». Très vite, un refus de l’inéluctabilité transparaît, mêlé de lucidité et d'un optimisme stratégique communicatif. Comme dans le texte de François Malaussena, qui recelait le souffle dont chacun·e avait besoin en ce 10 juin cataclysmique. « On ne sait pas de quoi demain, littéralement demain, sera fait, écrivait-il. Cette élection peut tout changer ; et contrairement à la sinistrose ambiante à gauche, moi je crois qu'on peut tout retourner, si tout le monde est prêt à un tout petit peu d'efforts et de raison. »

Agrandissement : Illustration 1

La nuée de textes et d’appels reçus ce jour-là ouvrait des horizons inespérés quelques heures plus tôt. D’abord en pressant les gauches institutionnelles d’être raisonnables, de faire fi de leurs aigreurs subsidiaires face à la gravité du moment. Mais aussi de s’appuyer sur la force souterraine du peuple de gauche, parfois pourtant désinvesti des logiques électorales. Dans un tout premier texte porteur d’espoir publié le 9 au soir, Emmanuel Zemmour, en demandant des candidatures de gauche unique dans chaque circonscription, garantissait : « nous, militants éloignés, sceptiques ou échaudés, nous irons faire campagne pour le.la faire gagner, partout et jusqu’aux dernières secondes. »

En à peine quelques heures, il fallait mobiliser tout à la fois pour l'élection et au-delà de l'élection. Cette ambition, pourtant surdimensionnée pour le temps imparti, apparaît partout : « Ne laissons pas les appareils politiques décider seuls », écrivait notamment Maxime Combes, dans un appel à accompagner « ces rabibochages bienvenus » en créant « assemblées locales du front populaire ». Celles-ci nécessitent « une effervescence populaire », et « si victoire il y a le 7 juillet prochain, celle-ci devra être couvée, nourrie, soutenue et réaffirmée jour après jour par un soutien populaire massif », comme le résume Jadran Svrdlin, enseignant, en ouvrant, selon les termes d’un blogueur bibliothécaire « les fondations de nouveaux espaces démocratiques ».

« Une riposte qui ne satisfasse pas d’appels au vote »

Certes, pour toutes et tous, le vote ne suffira évidemment pas. Mais avec l’extrême droite si près du perron de Matignon, le vote apparaît à tous·tes comme une condition minimale, le prérequis de la perpétuation même de nos garanties démocratiques les plus élémentaires : la condition de la querelle politique elle-même — de nos si chères chamailleries à gauche.

Plus que jamais, le vote, geste impur au regard des idéaux, loin d’être l’alpha et l’omega de l’existence politique, doit être dédramatisé, comme s’y employait déjà cette lettre d’un oncle à son neveu écrite avant le scrutin européen : mettre un bulletin dans l’urne, sans être un engagement qui nous scelle à un organe partidaire souvent imparfait, c’est comme « choisir un bus, et il vaut toujours mieux prendre celui qui te rapproche plutôt que ne rien faire ».

À lire le Club, on le sait, il existe une vie politique ininterrompue hors du vote, jouée en basse continue par une multitude silencieuse de militant·es de l’inframonde, qui s’activent, bataillent, aident, interviennent dans des prisons, s’affairent dans les camps d’exilé·es, passent leurs nuits à aider les démuni·es, trament le tissu de la solidarité – quand la police d’Emmanuel Macron lacère des tentes –, et militent au sein de collectifs qui, depuis des années, alertent dans le désert sur l’ascension de l’extrême droite. C'est sans doute aussi l'existence de cet engagement viscéral qui a rendu possible l'alliance précaire signée hier soir par les partis, mais celui-ci l'outrepasse de loin. Or, pour la Marche des Solidarités, ce collectif de sans-papiers qui bat le pavé depuis des années pour conquérir ses droits, « il nous faut une riposte qui ne satisfasse pas d’appels au vote. Il nous faut l’unité des travailleurs avec ou sans-papiers, des français·es et des immigré·es ».

Mais à lire les textes, à voir les déferlements de jeunes dans les rues depuis dimanche, les négociations des forces de gauche en vue d’un accord électoral laissent entrapercevoir une réconciliation précaire, sans doute éphémère, entre des désengagé·es de la politique institutionnelle et de ceux qui en tiennent les rênes.

Si la politique, notamment parmi les jeunes générations, se déploie autrement, existe en dehors du vote et parfois contre lui, Ugo Palheta, lors des dernières présidentielles, parlait déjà de « bulletin antifasciste » et réfutait la dichotomie artificielle du vote et de la politique en contexte de péril fasciste. « Ce n’est contradictoire que pour celles et ceux qui fétichisent le vote comme l’expression ultime de leurs convictions et le score électoral comme le seul moyen d’exister politiquement. On peut très bien mener une campagne d’agitation, visant en premier lieu à user des élections comme d’une tribune, donc pour faire entendre une autre voix, des propositions audacieuses, élargir l’horizon du possible, etc., et dissocier cela du vote lui-même. »

Union des gauches sous haute vigilance

Et désormais, ajoute Emmanuel Zemmour dans un nouveau texte, « le moment est trop important pour se cacher » : il faut voter, et « il sera toujours temps ensuite de vous engager pour interpeller ce gouvernement d’union, le faire changer, le faire bouger ». Du reste, l’union des gauches est déjà, dans le Club et dans la rue, sous haute vigilance, et notamment par ceux et celles qui seront les premières cibles d'une extrême droite au pouvoir. Ici, par exemple, une tribune sur les exigences des féministes (« Unissez-vous, disent-elles, mais pas sans nous »), ou l'appel à une prise en compte des violences sexuelles dans la construction d'un nouvel horizon politique. Là, également, l’exhortation à un front populaire anti-validiste, par Lili Guigueno. Mais aussi les Juives et juifs révolutionnaires appelant à soutien sans faire un « chèque en blanc ».

Et enfin, ces arrangements devront se faire sans considérer des catégories de population entières comme des réservoirs de voix, en pure gestion instrumentale, comme le rappelle la Coordination Pas sans nous, porte-voix d’habitant·es et collectifs des quartiers populaires : « Nous sommes les premiers concernés par les conséquences de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Tout ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous », écrit le collectif, tout en exhortant les habitant·es des quartiers à se rendre aux urnes, mais aussi la gauche à entendre leurs voix.

Cet entrelacs impur d’idéaux du peuple de gauche et de compromis pragmatiques inhérents à l’urgence du moment, c’est aussi ce qui fait le tissu d’un « front populaire ». Cette titraille spontanée, pourtant évidente, fait grincer les dents les trouble-fête tenants d’une gauche flétrie (Bernard Cazeneuve, pour n’en citer qu’un) et de professeurs d’histoire de bas étage qui s’improvisent spécialistes du Front populaire pour mieux critiquer sa réactivation contemporaine (Emmanuel Macron, pour qui Blum « se retournerait dans sa tombe »).

« Unité d’action » face au péril fasciste

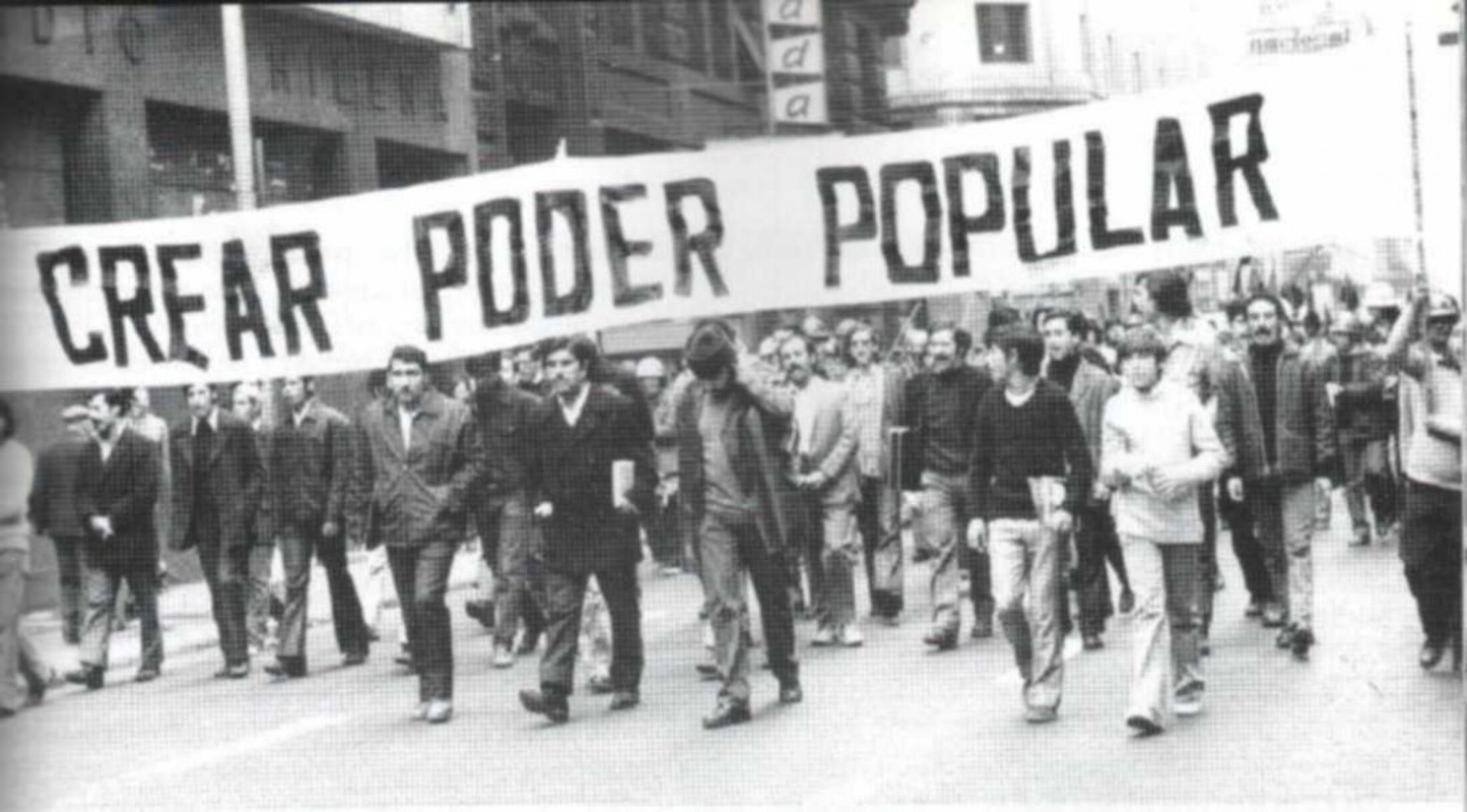

Mais comme l’explique si justement Antoine Malamoud, arrière-petit-fils de Léon Blum, le Front populaire de 1936 n’a pu exister que par agrégat d’ « aménagements tactiques », une intelligence stratégique impliquant des menus reculs au profit d’un projet de résistance qui les excédait, menée par un mot d’ordre simple et fédérateur. Le primat de la méthode, donc, sur les idéaux eux-mêmes, et la mise en sourdine des discordes circonstancielles au service d’une « unité d’action » face au péril fasciste (voir également l'exemple chilien en 1969-1970 et ses comités d'unité populaire, développé par l'historien Robi Morder).

Agrandissement : Illustration 2

À la lecture de son texte, la petitesse des critiques sibyllines apparaît bien mesquine face à une référence mémorielle agissant en « force propulsive », comme l’écrit Patrice Grevet dans un texte qui retrace cette histoire. Ses pourfendeurs savent bien que le parallèle historique a ses limites. Mais en quelques heures, un pan de l'histoire s'est engouffré dans la fenêtre temporelle minuscule que nous offrait le présent. Sans nier les défis immenses qui attendent le peuple de gauche pour que ses représentant·es soient à la hauteur - et il saura lui rappeler dans la rue -, 1936 a surgi comme un souvenir encore vibrant, populaire, mobilisateur, niché quelque part en toutes et tous, immédiatement disponible, et à forte teneur en imaginaire. Francis Poézévara, auteur d'une longue série sur les enjeux d'alliances et de désunion de la gauche, nouait déjà dans un billet divinatoire, le 7 juin, l'idée de Front populaire à celle de « joie militante ».

Bien loin d'un « objet d’un culte civique, confiné dans une perspective qui demeure figée » (voir cette recension par Charles Heimberg du Histoire de Guillaume Mazeau), les usages actuels de cet exemple historique recèlent une conception vivante et émancipatrice de l'histoire. Morceau de passé qui guettait au coeur du présent pour catalyser une foule d'espoirs futurs, l’invocation de 1936 agit, incandescente, en puissance performative, et ce, comme le formule le lumineux texte d’Antoine Malamoud, pour « pour donner espoir et énergie à la jeunesse, aux quartiers populaires, au monde du travail, aux femmes ». En somme, « Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat / Fou qui songe à ses querelles / Au coeur du commun combat ».