-

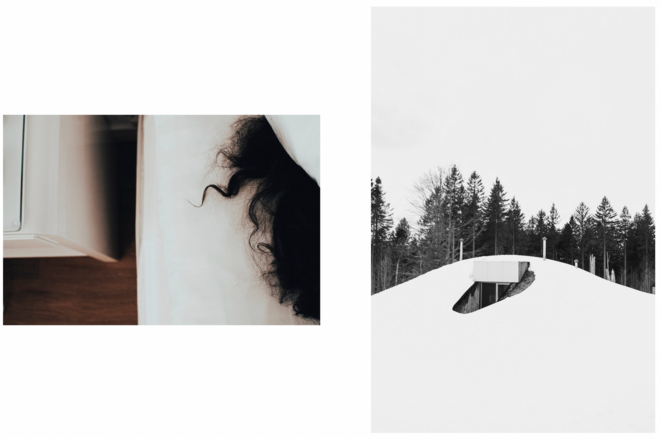

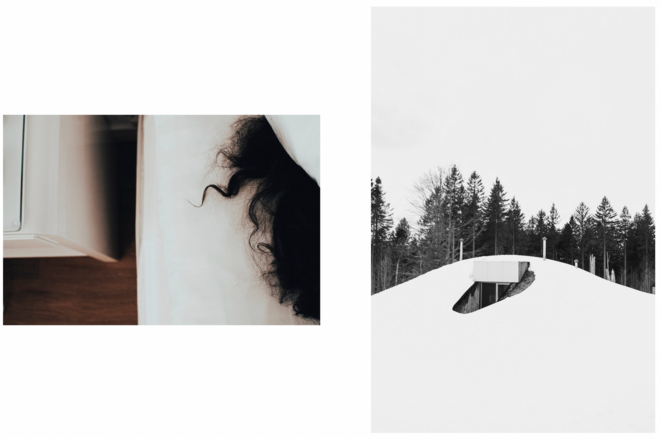

Revenir à l’argentique n’est pas un geste nostalgique. C’est un choix de rythme, de regard et de responsabilité. Dans un monde d’images instantanées, j’ai eu besoin de retrouver l’incertitude, l’attente et la matérialité du film — pour regarder autrement, et peut-être plus justement.

-

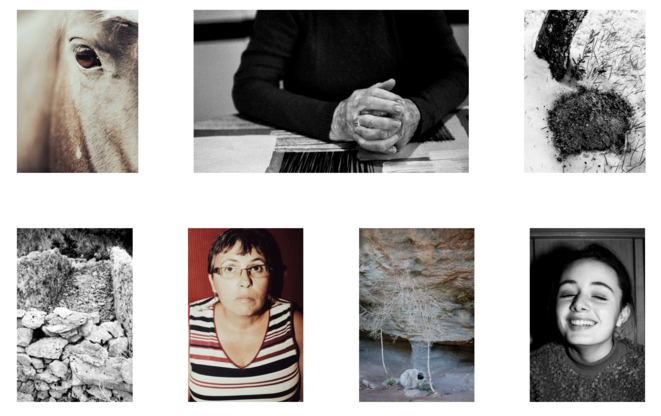

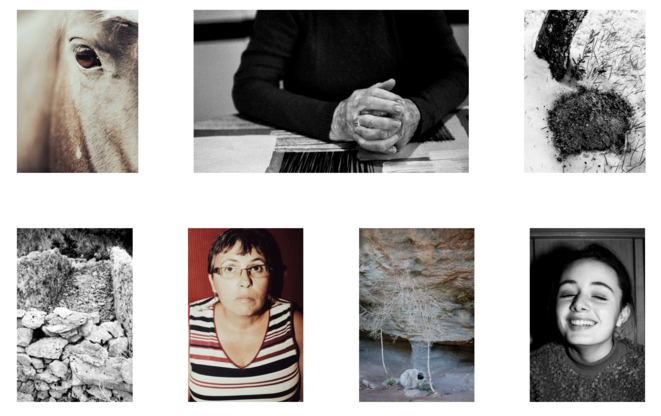

Mon travail photographique se construit par séries, mais certaines images circulent entre elles, créant des liens et des correspondances. La méta-série est ce cadre transversal qui permet de lire le travail dans sa continuité, où chaque image peut se réinventer selon le contexte et le regard porté sur elle.

-

Habiter l’épaisseur du monde, ce n’est pas occuper un espace mais entrer en relation avec ce qui le compose. À partir d’un travail photographique mené en Ardèche, sur des terres habitées et travaillées avant moi, RÉSONANCES explore les strates du temps et les interactions du vivant — minérales, végétales, animales et humaines — pour interroger notre manière d’être au monde aujourd’hui.

-

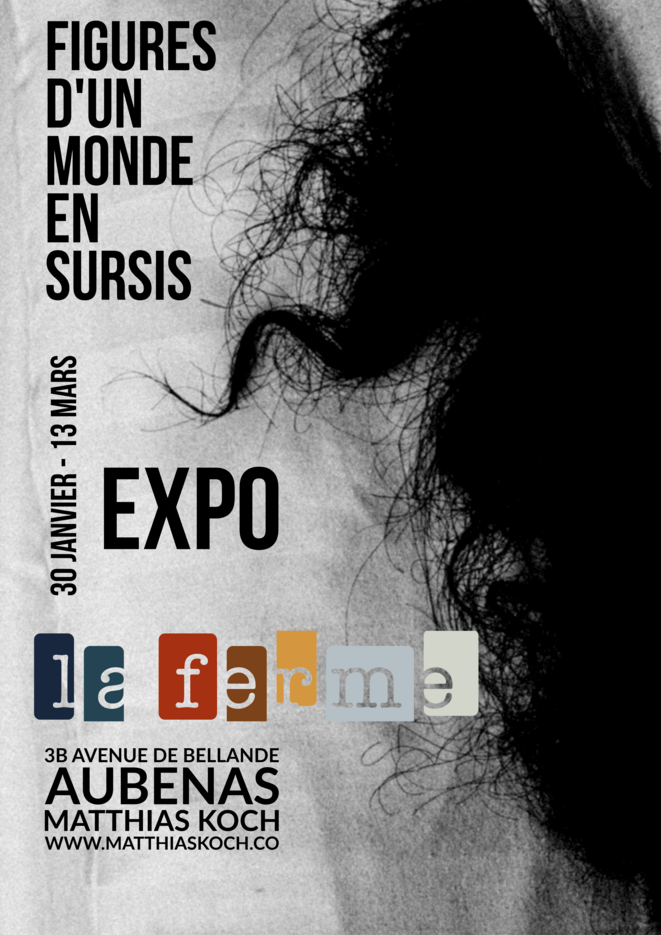

Il y a des œuvres qui ne naissent pas d’un projet, mais d’un état du monde.

Figures d’un Monde en Sursis est de celles-là : une traversée des signes faibles d’un monde qui se fissure à bas bruit. Avec la philosophe Claude Molzino — qui en a tiré un livre incisif — ce travail interroge ce que nos images disent malgré nous, et ce que notre époque refuse obstinément de voir.

-

L’editing n’est pas un simple tri : c’est une pensée du visible. Dans un monde saturé d’images, il rétablit la durée, relie les fragments, et transforme la photographie en écriture critique du réel.

-

À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme l’œil dominant de notre époque, une question fondamentale ressurgit : que signifie encore voir dans un monde où les machines prétendent regarder à notre place ? Derrière les prouesses techniques, c’est une bataille politique et existentielle qui se joue — celle de la liberté du regard.

-

Le style, en photographie, peut devenir une prison dorée. À force de vouloir être reconnaissable, le photographe risque de se répéter, de répondre à l’attente des autres plutôt qu’à sa propre recherche. Entre reconnaissance et enfermement, où commence la perte du regard ?

-

Jamais les images n’ont autant circulé, jamais les photographes n’ont été aussi précaires.

Autour d’eux prospère toute une économie : fabricants, galeries, plateformes, festivals.

Tous vivent de la photographie — sauf ceux qui la font.

-

Aucune trame, aucun plan. Mes images naissent comme des apparitions, s’assemblent en constellations fragiles, reliées par des courants invisibles. Je ne cherche pas à expliquer mais à laisser résonner silences et écarts. Créer, c’est habiter cet archipel mouvant, où le sens affleure puis s’échappe, et où l’image parle avant les mots.

-

Je viens de croiser Reiner Schürmann. Découverte tardive, mais coup de poing. Son récit Les Origines ouvre une faille : celle d’un Allemand hanté par un passé qu’il n’a pas choisi. Errance, exil, mémoire impossible à solder. Deux gestes qui se rejoignent : écrire et photographier pour dire que rien n’est effacé.