Agrandissement : Illustration 1

Lors de la remise des Césars vendredi soir (diffusée ceci dit en passant sur Canal Plus, en clair, chaîne appartenant au milliardaire d’extrême droite Bolloré), parmi les films primés, plusieurs que j’avais chroniqués.

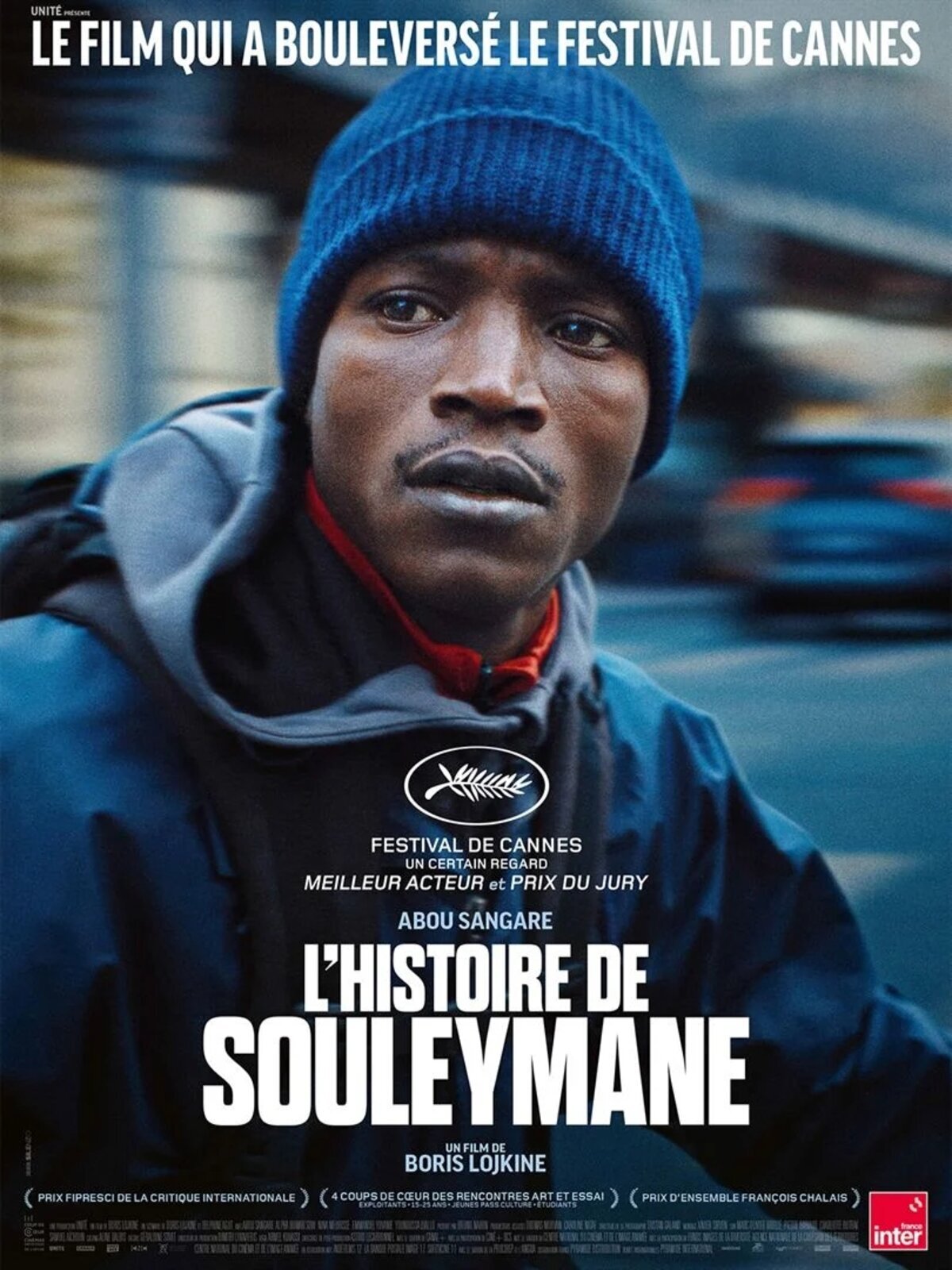

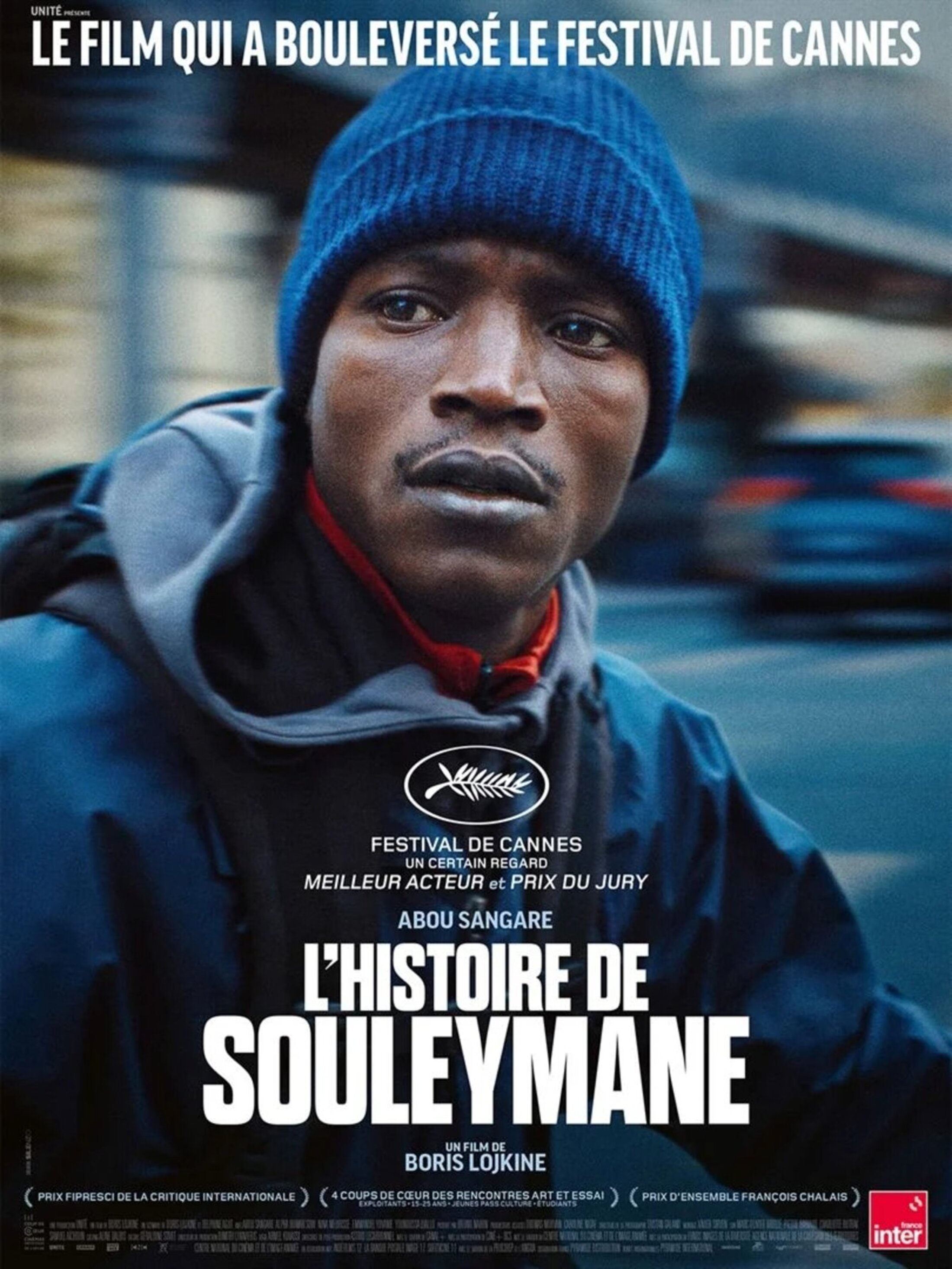

L’histoire de Souleymane : mon article présentait le film et rendait compte d’une rencontre avec le réalisateur Boris Lojkine (à Ciné32 à Auch). J’évoquais « l’admirable Nina Meurisse » qui dans une scène relativement courte exprimait une humanité impressionnante dans une mission qui n’est pas du tout humaine (interroger pour l’OFPRA un migrant pour vérifier la validité de sa demande de réfugié). Elle a obtenu le César de la meilleure actrice de second rôle. Tandis qu’Abou Sangaré obtient le César de la meilleure révélation masculine. Voir L’histoire (ordinaire) de Souleymane.

Vingt dieux : Maïwène Barthélemy, étudiante en BTS production animale à Vesoul (cher à mon cœur) a obtenu le César de la meilleure révélation féminine. Voir ci-dessous Vingt dieux : le jura conté en profondeur.

La Zone d’intérêt, meilleur film étranger de Jonathan Glazer. Voir Évoquer l’horreur sans la montrer.

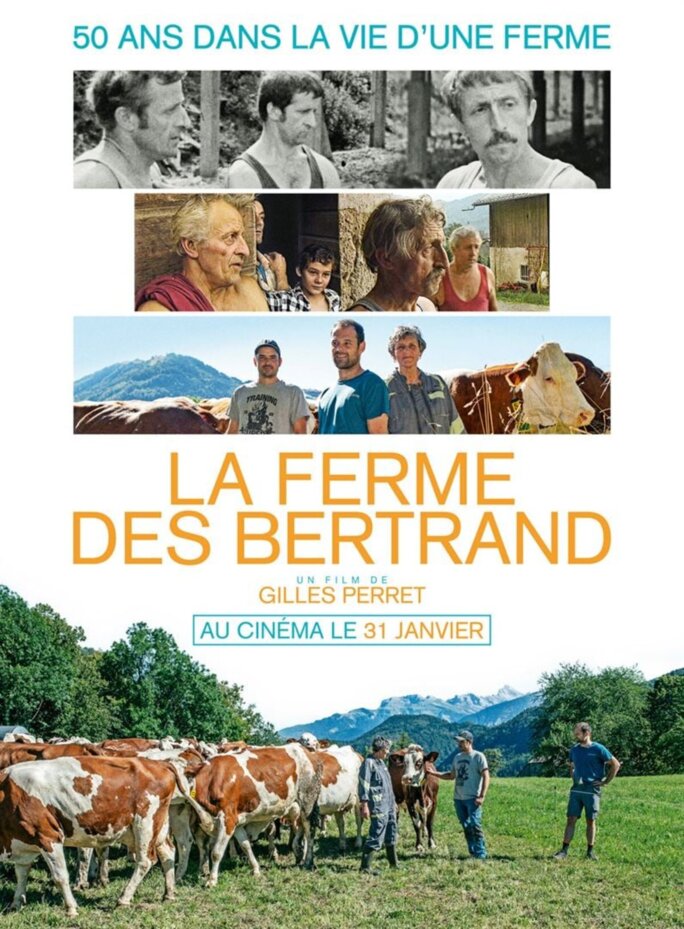

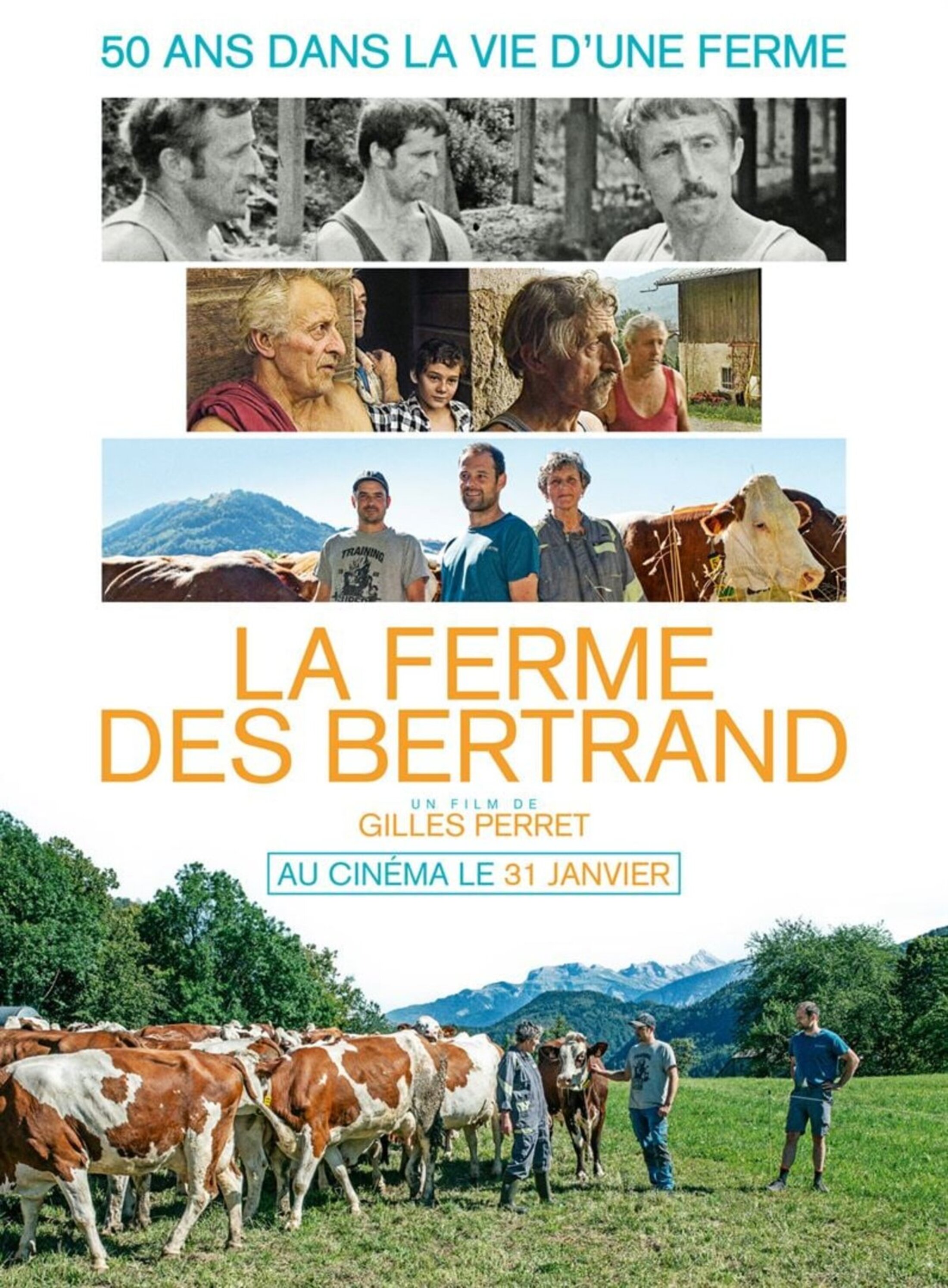

La Ferme des Bertrand, meilleur film documentaire de Gilles Perret. Voir La Ferme des Bertrand, agriculture et transmission, avec rencontre avec le réalisateur (à Ciné 32).

Agrandissement : Illustration 2

Gilles Perret, recevant son César, s’est fendu d’une tirade qui a été ovationnée, disant vouloir faire un cinéma qui rende « visibles les invisibles » et se prononçant en faveur de l’école et de l’hôpital publics, des cotisations sociales et des impôts. Il a protesté contre les médias qui tendent plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu’aux dix millions de pauvres. Puis il a fustigé « les dirigeants (qui) pour rester en place et pour ne pas contrarier les puissants, préfèrent s’allier à l’extrême droite fasciste plutôt que de poser la question du partage des richesses et de la protection de la planète ». Ajoutant : « la maison brûle et on filme ailleurs ».

Karim Leklou a reçu le César du meilleur acteur, pour son interprétation magistrale dans Le Roman de Jim (que j’ai beaucoup aimé mais pas chroniqué). Dans une intervention émouvante, il a rendu hommage à la discrétion et à la gentillesse (son personnage est une belle personne).

Catherine Deneuve, présidente de la cérémonie, l'a dédiée à l'Ukraine. Si Julia Roberts, invitée d’honneur, a toujours affiché un sourire magnifique, elle n’a pas dit un mot sur la situation dramatique que vit son pays avec un président en roue libre. Jonathan Glazer a, dans un message, dénoncé la deshumanisation et le terrorisme qui s'accomplissent "derrière les murs des uns et des autres". Condamnant les actes du Hamas du 7-octobre, il a protesté contre le fait que la Shoah soit utilisée par certains pour justifier les massacres commis par Israël à Gaza.

Costa-Gavras a reçu un César d’honneur : dans son intervention, il a remercié « cette France accueillante, humaniste, qui refuse toutes les dictatures et toutes les haines, cette France résistante, solidaire de tous et de tous les cinémas du monde ». Il a conclu cependant sur une inquiétude : le 16 février, dans les locaux d’une association de travailleurs immigrés à Paris, son film Z (sur la dictature des colonels grecs, qui à sa sortie en 1969 nous a bouleversés) était projeté, lorsqu’un groupe cagoulé est venu tabasser les migrants : « La France peut-elle accepter de tels actes ? »

_____

En Fanfare a eu six nominations et n'a décroché aucun prix. Or c'est un très bon film. Voir ci-dessous En Fanfare : succès énorme sans le claironner.

Le Comte de Monte Cristo n'a pas brillé. Pourtant voir ci-dessous Le Comte de Monte Cristo pour se détendre.

Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof n'a pas décroché le César du film étranger. Voir ci-dessous.

Au lieu d'accorder un prix, une telle cérémonie ferait mieux de mettre en valeur les bons films, les bons scénarios, les belles musiques, les bons acteurs et actrices, en n'oubliant pas que le cinéma est un lieu précieux qui n'est pas (encore) gangréné par les idées rances qui infectent le débat public.

***

Vingt dieux : le Jura conté en profondeur

Bien que Stéphanois, j’ai vécu longtemps en Franche-Comté où j’ai même participé à une publication qui avait pour sous-titre "Journal franc-comtois" : la Comté et le comté, j’aime bien (forêts et affinage 18 mois). Quand un film porte sur cette région, je suis tenté d’aller le découvrir, a fortiori s’il traite de l’agriculture, que j’approche de plus en plus en vivant dans le Gers. Enfin, Vingt dieux promet de traiter de la précarité, d’une classe sociale populaire dont les membres doivent se battre pour s’en sortir. C’est pourquoi je suis allé le voir en avant-première au Festival Indépendance(s) & Création de Ciné 32 à Auch début octobre (2024).

Totone se retrouve seul tout juste majeur, en charge de sa petite sœur, Claire, 7 ans. A fleur de peau, souvent renfrogné, il n’est pas prêt à se laisser abattre (« Comtois rends-toi, nenni ma foi »), se fixe des défis, prend des risques, jusqu’à imaginer qu’il peut sans soutien se lancer dans la production de comté et gagner la médaille d’or d’un concours agricole (on suit toute l’opération de fabrication). Il va bien galérer, mais ce qui compte ce n’est même pas tant l’histoire que la façon dont sont campés les différents personnages, tous rugueux mais avec une force de caractère indéniable. La réalisatrice, Louise Courvoisier (originaire du Jura, 30 ans, premier film), a voulu montrer sa façon de voir le monde rural et filmer cette jeunesse qui apparait peu au cinéma, bière, bals et p’tites pépées, mais aussi situations familiales difficiles, galères, accidents, débrouillardise, amitiés, vitalité. Elle cherche à leur donner une autre image, à gratter la première impression : Totone (Clément Faveau), excessif mais volontaire, Marie-Lise (Maïwène Barthélemy, 22 ans, étudiante en BTS production animale à Vesoul, nommée pour le César de la révélation), jeune agricultrice seule sur sa ferme, carrée mais sensuelle, Claire (Luna Garret), discrète mais décidée (on aurait aimé que cette enfant énigmatique ait un rôle plus important). Et une fromagère chaleureuse (gardienne de prison dans la vraie vie).

Réalisé sans doute avec de petits moyens (plusieurs membres de la famille Courvoisier sont au générique), Vingt dieux a été tourné en partie à la Fruitière de Fontain, dans le Doubs. Malgré une histoire qui n’est pas un long fleuve tranquille, il n’empêche qu’il respire la gaité, l’humour, la bienveillance. Et les acteurs sont vraiment épatants. Ce film (prix Jean-Vigo 2024) devrait recueillir un franc succès, il le mérite.

. occasion de rappeler le beau film de Samuel Collardey, L'Apprenti (2008) qui met en scène Mathieu (Mathieu Bulle), 15 ans, élève dans un lycée agricole, apprenti en alternance dans la ferme de Paul, une petite exploitation laitière des plateaux du Haut- Doubs. [texte paru sur ma page Facebook le 10 décembre 2024]

En Fanfare, succès énorme sans le claironner

Le film En Fanfare d’Emmanuel Courcol fait un tabac en salle, exemple d’un succès fondé sur le bouche-à-oreille, plus que sur une campagne de com. J’ai hésité mais la bande annonce était engageante. Ayant eu par ailleurs de nombreux échos positifs, je suis allé le voir et je suis sorti emballé. C’est un bonheur de voir ce genre de film : les deux acteurs principaux, Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin sont impeccables (comme souvent avec les bons castings, on a vraiment l’impression que personne d’autre ne pouvait jouer leur rôle respectif, de Thibaut et Jimmy). La musique tient une place primordiale, Mozart, Verdi, Mendelssohn, Mahler, Michel Petrossian, et aussi le Boléro de Ravel, joué tant par l’orchestre que dirige Thibaut [la Philharmonie de Paris] que par la Fanfare de Jimmy [l’Harmonie de Walincourt, près de Lille].

Agrandissement : Illustration 4

Un des thèmes est celui du lien fraternel : deux frères découvrent qu’ils ont été adoptés et se découvrent à la quarantaine (annonce plus que tardive). Donc la question de l’adoption est posée (ils ont été séparés car la première famille adoptante sans enfant naturel ne voulait pas en adopter un deuxième, alors même que la mère venait d’apprendre qu’elle était enceinte) mais surtout les différences de classe. Thibaut aimerait aider son frère à être "transfuge de classe", rattraper ce qu’il a perdu en étant dans une famille modeste (qui, elle, aurait volontiers adopté aussi Thibaut si on le lui avait proposé). Evidemment, cela provoque des tensions qui sont très bien traitées. On nous suggère que les êtres humains auraient des dons innés, thèse discutable mais censée atténuer le déterminisme social (Jimmy a l’oreille absolue, phénomène qui est bien indépendant de la culture dans laquelle on baigne).

Jimmy est bougon, nature, généreux : il l’a été, ô combien avec son frère, mais ne considère pas que ce dernier doit être redevable. Thibaut est tiraillé entre ce frère qui lui reproche parfois la chance qu’il a eu, et sa sœur, Rose, qu’il invective car elle est « un cadeau du ciel » (elle n’a pas été adoptée), tandis que lui serait « un bouche trou » (l’adoption compensant un manque). Si le film est émouvant, il ne tombe pas dans le mélo sirupeux, ou sur je ne sais quelle évidence, et ce jusqu’à la fin qui nous laisse pantois : elle nous montre que les jeux ne sont jamais faits. [texte paru sur ma page Facebook le 8 décembre 2024]

Le Comte de Monte Cristo pour se détendre !

Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage sur une fausse accusation. Mis au cachot dans le château d’If, il parvient à s’échapper au bout de 14 ans dans un trou à rats, selon une méthode utilisée depuis, avec le linceul ou le cercueil d’un autre (voir Final Escape, de Thomas Carter, à la Hitchcock, mais là ça se termine mal). Il va de soi qu’il n’aura de cesse de rechercher les trois qui ont fomenté cette entourloupe et de se venger. Il proclame : « à partir de maintenant, c’est moi qui récompense et c’est moi qui punis ». Il faut bien dire, nous spectateurs, on est de tout cœur avec lui, avec Pierre Niney en majesté. Comme le hasard fait bien les choses, il tombe sur une caverne d’Ali Baba ou des Templiers, sachant que c’est plus facile de se venger quand on a beaucoup d’argent.

Le film ne dure pas trois heures, seulement 2h58 : même si on n’aime pas les films longs, on aurait supporté qu’il dure encore. Merveilleuse Anaïs Demoustier, tellement de finesse dans son jeu pour exprimer des sentiments. Les décors, les paysages, fabuleux. Franchement, dans le contexte actuel particulièrement stressant, le comte de Monte Cristo c’est une vraie détente. [texte paru sur ma page Facebook le 14 juillet 2024]

Les graines du figuier sauvage

Iman (Misagh Zare) est juge dans l’Iran des mollahs. Il est contraint de valider des condamnations à mort alors même qu’il n’a aucun élément. Manifestement, ça le dérange mais il s’en accommode, d’autant plus qu’il vient d’être nommé à un poste supérieur où il devra plus que jamais se compromettre. Cette promotion lui permet d’obtenir un nouvel appartement : celui qu’il occupe avec son épouse Najmeh (Soheila Golestani) et ses deux filles Rezvan et Sana (Mahsa Rostami et Setareh Maleki) est luxueux mais petit. Les filles qui dorment sur des lits superposés sont heureuses, comme dans tous les pays du monde sans doute, d’apprendre qu’elles auront chacune leur chambre. Mais tout se passe pendant le soulèvement en soutien à Mahsa Animi, morte pour n'avoir pas suffisamment caché ses cheveux : la police combat, incarcère et massacre les manifestantes (“de 14 à 70 ans”) qui s’exprimaient sans voile au cri de “Femme, Vie, Liberté”. Les filles du juge sont de tout cœur avec cette révolte, sur leurs smartphones elles suivent toutes les vidéos qu’elles peuvent capter. Dans cette famille bourgeoise, le père est autoritaire mais préoccupé pour sa famille, la mère, rôle classique, fait la jonction entre ce mari rigoureux (y compris religieusement) et ses filles, espiègles, ouvertes au monde, à cent lieues des préceptes moraux des mollahs, prêtes à contourner les interdits du père et à sauver une copine victime de la chevrotine policière qui lui a ravagé le visage. Ainsi ce film décrit la société iranienne à travers le vase presque clôt d’une famille où s’opposent homme et femmes. Car la violence grandissante d’Iman conduit Najmeh à s’allier à ses filles qu’elle veut protéger avant tout.

La scène finale dans un décor incroyable, une cité ancienne en terre à moitié détruite, labyrinthe, dédale où les protagonistes se poursuivent, se cherchent, se perdent, avec une métaphore de la chute programmée du pouvoir omnipotent au sein de cette allégorie d’un Iran dont la richesse culturelle et intellectuelle est sous le boisseau, séquestrée, entravée par une caste machiste qui mène une lutte désespérée contre des femmes d’un courage infini convaincues que la liberté vaincra.

Une fois de plus un film iranien nous montre des personnages qui ne sont pas exotiques : ce sont nos sœurs, nos frères, nos ami·es, elles et ils pensent et espèrent comme nous. Film de Mohammad Rasoulof, magnifique, haletant, à voir absolument, même s’il est long (2h48). Tourné dans la clandestinité, ce qui est déjà une performance remarquable, il livre un scénario subtil et met en scène des actrices et acteurs fascinants. [texte paru sur ma page Facebook le 25 septembre 2024]

Oscar après César

A Los Angeles, dimanche 2 mars, un Oscar du meilleur documentaire a été attribué à No Other Land sorti en salle le 13 novembre 2024 en France, film que j’avais vu au Festival Indépendance(s) & Création de Ciné 32 à Auch début octobre et présenté sur Social en question le 12/11 : « Les Palestiniens n’ont pas d’autres pays que le leur même si tout est fait par Israël pour les en chasser : c’est ce que montre le film "No Other Land", qui documente la violence des autorités israéliennes et les expulsions manu militari de villages palestiniens sous prétexte de créer des zones de tir, en réalité pour éloigner ces habitants des colonies proches illégales ».

"No Other Land", violence et humiliation quotidiennes.

***

Adrien Brody a reçu, lui, l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Brutalist. Brody mérite ce prix car il est fascinant dans ce film, comme il l’était dans Le Pianiste. Un architecte juif rescapé des camps rejoint l’Amérique et tente de réaliser une œuvre architecturale selon l’approche du Bauhaus dont il avait été un adepte en Europe avant-guerre. Je ne sais pas trop pourquoi je n’ai pas chroniqué ce film (ni sur ce blog ni sur Facebook) : manque de temps, peut-être difficulté à me prononcer sur un film très long (3h30, entracte compris) qui aurait mérité d’être raccourci, et sentiment que certaines scènes sont là pour corser trop facilement le speech. Les États-Unis, bien qu’ils aient accueilli des migrants et réfugiés, quitte à les trier à l’arrivée à Ellis Island, ne sortent pas grandis de ce film : antisémitisme, société imbue d’elle-même, richesse de certains répugnante. J’ai bien aimé la statue de la Liberté filmée par-dessous et à l’envers et le rappel de la phrase de Goethe : « nul n’est plus esclave que celui qui se croit libre sans l’être ».

Petit rappel : Ellis Island ou l’exil en quarantaine

Billet n° 847

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).

Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook