Dans le cadre des « cent jours d’apaisement » [sic], le gouvernement annonce qu’il va mettre en œuvre ce qu’Emmanuel Macron avait étrangement inscrit dans son programme présidentiel alors que ce dernier était réduit à sa plus simple expression. Il s’agissait d’imposer 15 à 20 heures de travail aux allocataires du RSA. Il avait juste précisé, faisant écho aux propos forcément déplacés de Nicolas Dupont-Aignan, qu’il ne s’agirait pas de Travaux d’Intérêt Général. J’avais relevé que la façon dont il en parlait faisait cependant penser à du « travail forcé » au point que certains à gauche allaient jusqu’à parler d’« esclavage ». Le kéké Castaner, avec le tact qu’on lui connaissait, en avait profité pour lâcher tout de go sur RMC/BFM que l’allocation [de RSA] c’était « la réponse des lâches ». Tel quel.

Lors de son interview du 14 juillet, dans les jardins de l’Élysée, le Président avait semblé rétropédaler en affirmant qu’il n’avait jamais parlé d’activité mais d’ « accompagnement pour remettre le pied à l’étrier ». Il rappelait que le projet d’insertion était au cœur du RMI, tel que voulu par Michel Rocard. La déclaration initiale de Macron disait : « Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion soit d'emploi. Et d'être mieux accompagné et dire qu'il n'y a pas simplement une prestation mais un accompagnement. »

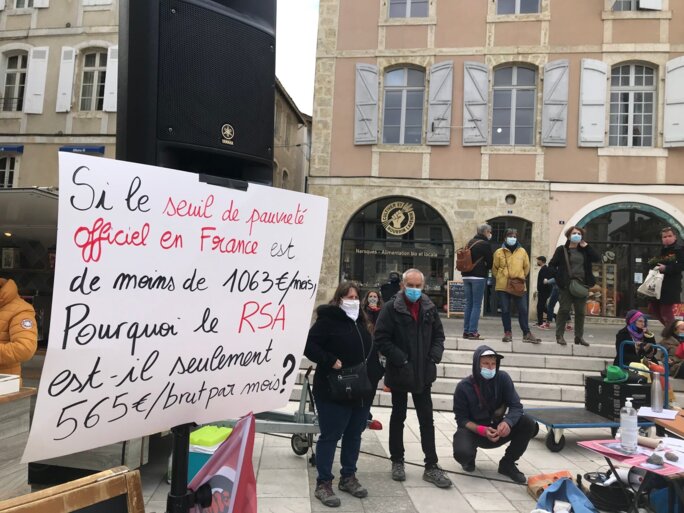

Agrandissement : Illustration 1

« L’esprit de base du RMI »

J’avais, durant la campagne présidentielle, interrogé Emmanuelle Wargon, ministre, lors d’un meeting en province : elle m’avait répondu qu’il s’agissait bien d’un accompagnement accru pour faciliter la formation et l’insertion, dans l’esprit de base du RMI puis du RSA. Elle ne reprenait nullement la formule des « 15 à 20 heures par semaine » qui était l’objet de toutes les interprétations. C’est bien pour que la droite et l’extrême droite y trouvent leur compte que cette formule a été utilisée, et qu’elle ressort actuellement à l’annonce du projet de loi.

Cette façon de manipuler l’opinion publique est détestable : soit en effet, il est question de mettre au travail de force des allocataires et là nous changeons de régime ; soit il s’agit de mettre le paquet sur l’accompagnement social et professionnel, pour permettre aux allocataires du RSA de suivre des formations selon leur volonté, d’obtenir un soutien pour la création d’entreprise, d’être aidé à solutionner un certain nombre de problèmes comme la mobilité, la garde d’enfants, et alors on est tout simplement dans le projet RMI de 1988 ou RSA de 2008. Ni plus, ni moins. Si l’ampleur de cet accompagnement a été en régression c’est que les moyens ont été considérablement réduits : Emmanuel Macron n’est pas le seul responsable, mais depuis le temps qu’il est aux affaires, il ne peut prétendre que la faute c’est les autres. D’autant plus qu’il a carrément saboté les emplois aidés et n’a rien exigé des entreprises pour qu’elles soient plus accueillantes envers les personnes en galère.

Martin Hirsch, chargé par Nicolas Sarkozy de supprimer le RMI (qu’il haïssait comme un vulgaire Laurent Wauquiez), monte au créneau en disant sur France info qu’un travail obligatoire sans salaire serait une « régression sociale… qu’on n’a pas souvent ». Il vante Sarkozy et Hollande qui avaient, selon lui, compris, que tout travail mérite salaire : un allocataire du RSA retrouvant une activité salariée ne perdait pas la totalité de son allocation. Là il redoute l’ambiguïté des déclarations officielles laissant entendre qu’il faudrait contraindre à une activité obligatoire non payée. Ainsi il poursuit sa présentation d’un RSA novateur dont il était l’auteur, alors même que des dispositifs de maintien des revenus existaient déjà à l’époque du RMI, ce qu’il s’est toujours gardé de dire, et qu’ils auraient pu être améliorés sans provoquer tout le chamboulement induits par la réforme du RSA. J’atteste que cela a entraîné des suspensions de suivis sociaux et professionnels, que des allocataires ont été laissés en grand nombre à l’abandon, mais il fallait faire mine de créer une nouvelle mesure permettant à Sarkozy de laisser croire qu’il avait révolutionné le système (il ne tarda pas à manifester à nouveau tout son mépris pour celles et ceux qui doivent faire appel à l’assistance et donc solliciter le RSA).

RSA et activité

Le projet de Martin Hirsch et de son équipe (peut-être de bonne volonté) était de lier RSA et activité : ils croyaient que cela ferait cesser la stigmatisation du RSA si des salariés le percevraient aussi. Ce fut un fiasco, car c’est l’effet inverse qui s’est produit : les personnes percevant des petits salaires ne demandaient pas le RSA activité auquel ils et elles avaient droit, de crainte d’être perçus comme des assistés (c’est le fruit que l’on récolte quand les politiques prennent un malin plaisir à insulter les plus démunis percevant un minima social). Il fallut (je suis de ceux qui l’avaient proposé depuis longtemps) supprimer le RSA activité et créer la prime d’activité (la PA, reprenant ce RSA et la prime pour l’emploi, PPE) : c’est alors que le non-recours (qui était des 2/3) disparut quasiment (au grand dam du pouvoir qui dut dégager les fonds correspondant à ce nouveau droit).

RSA de base : 608 ou 534 € ?

Agrandissement : Illustration 2

Mercredi, sur France Inter, un Téléphone sonne a été consacré à cette réforme du RSA. Le premier intervenant au téléphone déclare que toute personne doit travailler en échange du RSA. Hugh ! Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises, qui porte cette réforme suite à un rapport qu’il a publié récemment, approuve cet intervenant mais tient à préciser que le RSA à 608 € par mois n’est pas un salaire car on ne peut vivre avec une telle somme. Il fallait un accompagnement pour chaque personne, or les moyens au fil du temps se sont amenuisés. Tout le monde a le devoir de travailler, certes, dit-il, mais aussi le droit, selon la Constitution, d’avoir un emploi. Il dit que c’était la philosophie du RMI voulu par Michel Rocard. Nous assistons à « une faillite collective », lâche-t-il péremptoire. En réalité, le projet d’insertion pouvait présenter de multiples facettes et n’était pas une obligation à travailler qui ne tienne pas compte de la situation de la personne.

Marie-Aleth Grard, présidente du Mouvement ATD-Quart Monde, lui objecte à juste titre que la Constitution évoque également le droit à « des moyens convenables d’existence » : or le RSA pour une personne seule, une fois déduit le forfait logement s’établit à 534 € par mois (quiconque est en contact avec la réalité sait qu’il en est ainsi, seuls quelques journalistes et technocrates fournissent le chiffre officiel qui n’est pas le bon).

Jérôme Alémany, vice-président du Département de la Loire-Atlantique en charge de l’action sociale de proximité, de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion confirme que les allocataires de son département perçoivent en moyenne seulement 18 € par jour, et il indique face à l’ignorance répandue (cf. l’appel du premier auditeur), que 25 % des allocataires travaillent, pas suffisamment d’où le complément avec une allocation différentielle (car le RSA est une allocation différentielle, ce qui est ignoré par les propagandistes de tous poils, en général de la fachosphère qui sur les réseaux sociaux publient des revenus astronomiques d’allocataires qui cumuleraient les allocations). Je ne sais comment cet élu fonctionne sur le terrain, mais les propos qu’il tient sont corrects : il précise que beaucoup d’allocataires du RSA sont très éloignés de l’emploi, avec des problèmes de santé, psychiatriques, de garde d’enfants, de mobilité, il n’y a pas de portrait-type.

On mesure combien les annonces tonitruantes sont délétères, criminelles je dirai même, quand un agriculteur, travaillant 70 heures par semaine, percevant 740 € de RSA (lui et son épouse), redoute de devoir effectuer 20 heures de plus. Il semble sincère et vraiment inquiet : Thibaut Guilluy le rassure, dans la mesure où il a une activité, cette exigence ne s’imposera pas à lui. Le Haut-commissaire explique que les autoentrepreneurs, les créateurs d’entreprise, pourront bénéficier de conseils par des cabinets-conseils. J’affirme ici que cela existe depuis 30 ans. On nous parle de la possibilité de passer le permis de conduire : mais cela a été depuis longtemps mis en œuvre, au point que peut-être la même engeance qui déboule aujourd’hui pour avoir cette bonne idée protestait jadis car cela coûtait trop cher. De même pour le bénévolat : des heures de bénévolat dans des associations caritatives seraient prises en compte dans les projets d’insertion, alors même qu’il fut un temps où de tels projets étaient récusés car n’étant pas de vrais emplois.

Agrandissement : Illustration 3

Droits et devoirs : pour qui ?

La représentante d’ATD reproche au rapport de Thibaut Guilluy d’annoncer que quiconque refuse l’activité qui lui est proposée verra son RSA supprimé. Le Haut-commissaire dit que cela ne doit pas être systématique mais rappelle le principe des droits et devoirs (faut-il préciser que ce principe cher à Sarkozy qui l’avait fait inclure dans la loi du RSA n’est invoqué qu’envers les plus démunis, jamais pour ceux qui profitent des largesses de l’État sans contrepartie).

Jérôme Alémany explique qu’il n’est pas question pour son département de procéder à l’emporte-pièces : si un projet n’est pas accepté, on en travaille un autre. Il reconnait que l’offre d’accompagnement n’était pas assez étoffé. Marie-Aleth Grard rappelle opportunément qu’au début du RMI 20 % du montant des allocations étaient consacrés à l’accompagnement d’insertion, on est tombé à 7%. En réalité, tout est là : on cherche à culpabiliser les allocataires, ou les professionnels de l’accompagnement (comme toujours, aucun conseiller emploi ni travailleur social n’était invité dans l’émission), mais on n’a cessé de réduire la voilure. Guilluy proteste en indiquant que son rapport envisage des moyens à hauteur de 2,7 milliards, apparemment à la charge de l’État, ce qui est important, reste à savoir si ce sera effectif. ATD invoque l’expérimentation Territoires Zéro chômeur (dans laquelle ATD est fortement engagée) et regrette que le projet de réforme n’en parle pas, le Haut-commissaire répond que c’est bien mais que ça coûte cher (20 à 25 000 euros par chômeur) : c’est inenvisageable pour deux millions d’allocataires (effectivement, ça doit faire 50 milliards !).

Par contre, il est entendu qu’en Allemagne, si souvent citée par nos élites, on a un accompagnant pour 38 chômeurs, contre 1 pour 98 en France. Alémany commente ces statistiques, ajoutant, perfide, que nous avons en France l’homme et la femme les plus riches du monde (300 milliards à eux deux), et ça ne pose problème à pas grand-monde. Dans le même temps, on demande à des allocataires de se justifier sur les 530 euros qu’ils perçoivent par mois : « la France ne doit pas être un endroit où on conditionne l’aide ; la solidarité doit rester une valeur cardinale ».

Agrandissement : Illustration 4

Valeur Travail

Thibaut Guilluy vante l’action du gouvernement qui obtient la baisse du chômage. Certes, il y a l’effet de l’apprentissage, mais les chiffres officiels étonnent d’autant plus que le gouvernement admet que seuls 42 % des personnes au RSA sont inscrites à Pôle emploi, ce qui signifie grosso modo qu’il y a un million de chômeurs non-inscrits. Le projet de loi prévoit de remplacer Pôle emploi par France Travail : ce qui rejoint le mantra macronien, ce qui compte c’est la prétendue valeur travail, chère à l’extrême droite qui lui voue un culte (à la famille et à la patrie également) et à la droite, Renaissance ou LR. Emmanuel Macron le 1er mai n’a rien trouvé de mieux que de dire que le 1er mai était la fête de tous ceux qui « aiment le travail, le chérissent », qui reconnaissent sa valeur, alors même que cette fête est en mémoire des travailleurs qui luttèrent pour travailler moins (la journée de 8 heures). En effet, il ne s’agissait pas d’une dévotion imbécile pour le travail. On peut reconnaître l’importance de l’activité humaine, sans parler de valeur-travail, alors même que ce travail prend des formes tellement différentes, dont certaines nullement enviables, parfois usantes ou humiliantes.

On peut contester la prétendue valeur travail sans pour autant être accusé de revendiquer la paresse pour tous. Mais il n’est pas innocent de remplacer dans le libellé de l’agence publique chargée du suivi des chômeurs le mot emploi par celui de travail, c’est un choix idéologique assez limpide. Cependant, les textes continueront à nommer partout France Travail « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail », comme c’est le cas actuellement pour désigner Pôle emploi ou auparavant l’Agence pour l’emploi, pour n’avoir pas à les nommer et à devoir changer tous les textes qui les citent quand le nom de ladite institution change. Par contre, les affiches et les enseignes devront être remplacées : à quel prix ?

Agrandissement : Illustration 5

Le rapport sur France Travail :

Le but affiché de la création de France Travail est de mettre en commun les compétences de Pôle emploi, des Missions locales (jeunes), de Cap emploi (handicap), des régions, des départements et des "territoires de France" (communes, communautés de communes, métropoles). Le rapport serait la résultante d’une importante concertation sur le terrain (sauf que pour l’Occitanie, il n’y a eu qu’une seule rencontre sur place, à Rodez). Le constat est qu’il y a d’un côté des employeurs qui ne trouvent pas d’employés à embaucher et des gens au RSA depuis des années. On sait que ce constat a quelque chose de simpliste : d’une part, il reste à prouver que les employeurs ont tant de postes non pourvus, d’autre part il n’y a pas adéquation entre les postes vacants et les compétences des sans-emploi. L’idée est, par une plus grande concertation dans les suivis, de favoriser cette adéquation. Le texte parle d’« activités d’accompagnement » ou de « mobilisation de la personne » pendant « 15 à 20 heures par semaine » (on voit la différence entre ce réalisme et l’exploitation médiatique voulu par le pouvoir pour satisfaire les franges autoritaires) et d’un engagement financier entre 2,3 et 2,7 milliards d’euros (en réalité pas seulement fournis par l’État, d’où les doutes que j’ai exprimés sur l’effectivité de cet engagement). Toutes les personnes au RSA devront être inscrites à France Travail (c’était déjà dans la loi sur le RSA, or à ce jour 42 % sont inscrits à Pôle emploi : quand il n’y a pas de perspective d’emploi ni de suivi ni d’allocation ce n’est pas incitatif). Est évoqué également une aide aux entreprises pour qu’elles recrutent « plus simplement et plus rapidement » grâce à un interlocuteur unique (franchement, cela existe déjà, il y aurait bien d’autres moyens d’inciter les entreprises à jouer le jeu de l’insertion). Enfin, l’accent sera mis sur la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi.

. accès au rapport (274 pages) et à la synthèse (44 pages) : ici.

Agrandissement : Illustration 6

***

Dans l'Edition Mediapart 1973, année charnière, j'ai publié récemment : 1973 : le combat historique des Lip, (1) Une lutte spectaculaire (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique [18 avril] ; (2) La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage Dominique Bondu [20 avril] ; (3) Lip et les femmes [22 avril] ; (4) Je me souviens [24 avril] ; (5) Les pérégrinations de la marque Lip [27 avril] ; (6) "L'affaire Lip", par Donald Reid et nombreux ouvrages sur cette lutte [30 avril]. Je prévois de publier prochainement sur ce blog Social en question, au sein d'un seul article, une synthèse de ces six billets (qui représentent une cinquantaine de pages).

Billet n° 732

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup