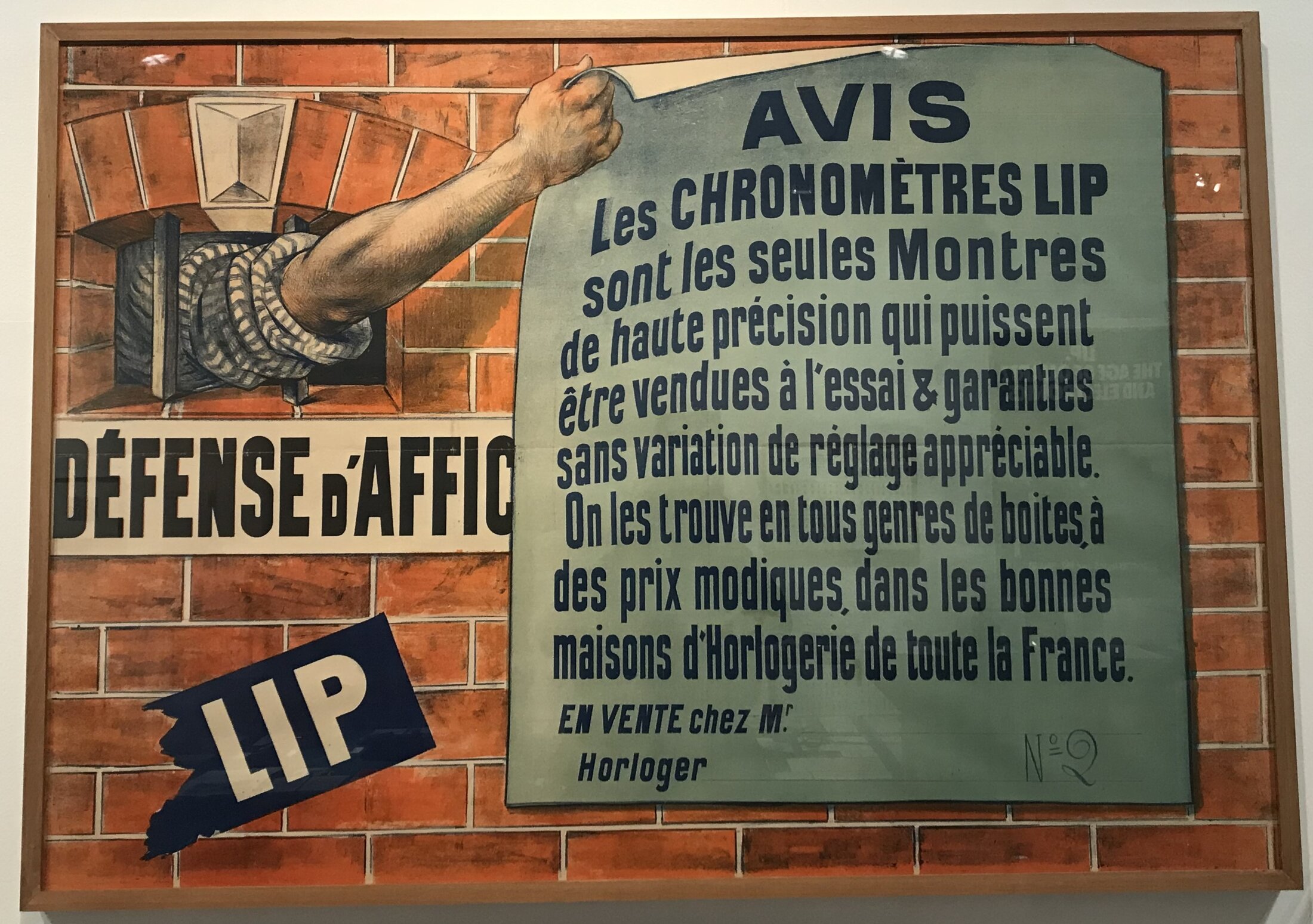

Agrandissement : Illustration 1

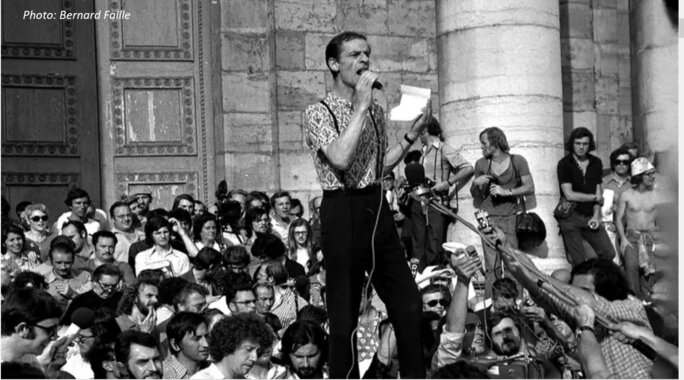

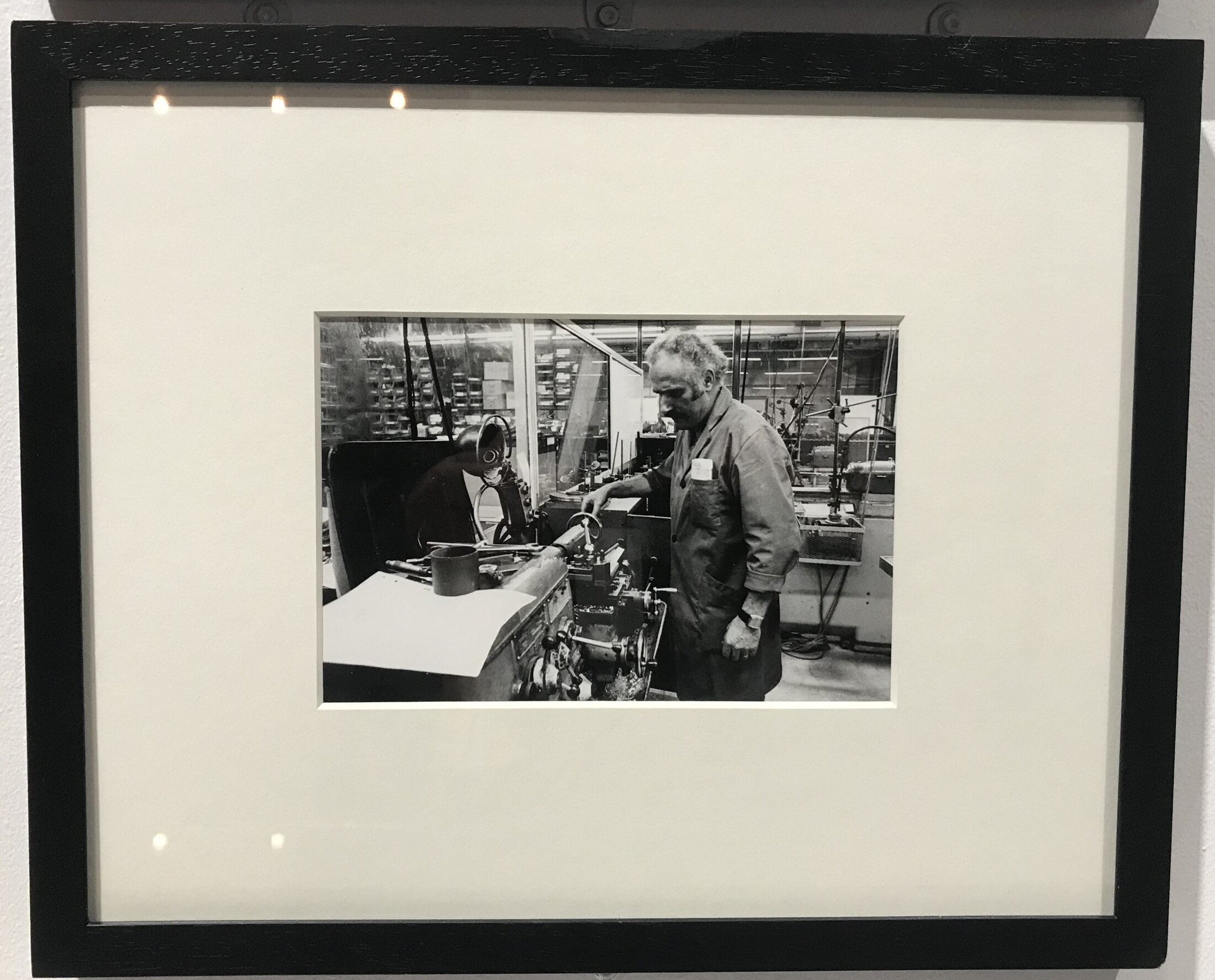

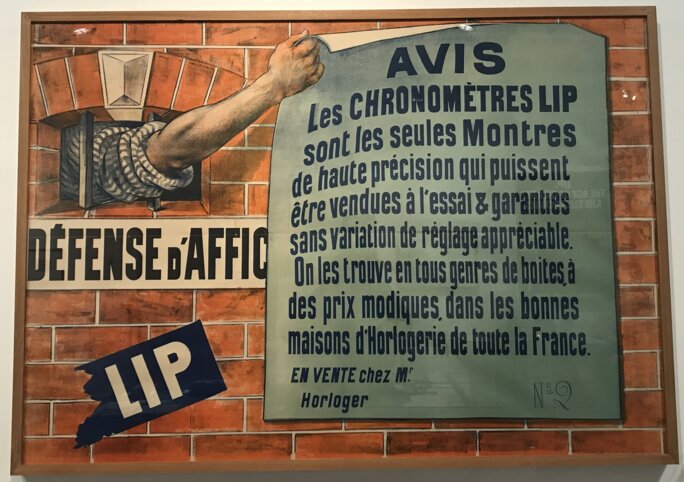

Pour avoir souvent évoqué le sujet, autour de moi, au cours de ces derniers mois, j’ai constaté que, pour beaucoup de gens, Lip, au mieux, ça évoque des montres, sans même en être toujours certain. Seuls les septuagénaires et au-delà se souviennent d’une usine qui a fait parler d’elle jadis. Alors, même s’il ne s’agit pas aujourd’hui de raconter l’affaire Lip (largement évoquée au cours de ces derniers mois partout en France et dans de nombreux médias pour le cinquantenaire), je fais ce très succinct rappel : en 1973, se déclenchait à Besançon, en Franche-Comté, une lutte ouvrière qui n’a peut-être jamais eu, ni avant, ni après, d’équivalent. Le personnel (un millier) refusait les centaines de licenciements prévus par l’employeur, occupait l’usine horlogère, récupérait tout le stock de montres, les vendait et se versait durant des mois une paye. Cela dans un contexte de solidarité à l’échelle nationale et internationale. L’affaire fut au cœur des médias (y compris étrangers) pendant des mois et des mois. Si quelques entrepreneurs éclairés ont tenté un sauvetage (réussi), le pouvoir politique giscardien et le patronat, redoutant que cela fasse tache d’huile au moment du premier choc pétrolier, firent en sorte de couler définitivement l’entreprise. Les Lip se virent contraints de créer des coopératives qui laissèrent malheureusement un grand nombre de personnes sur le carreau.

***

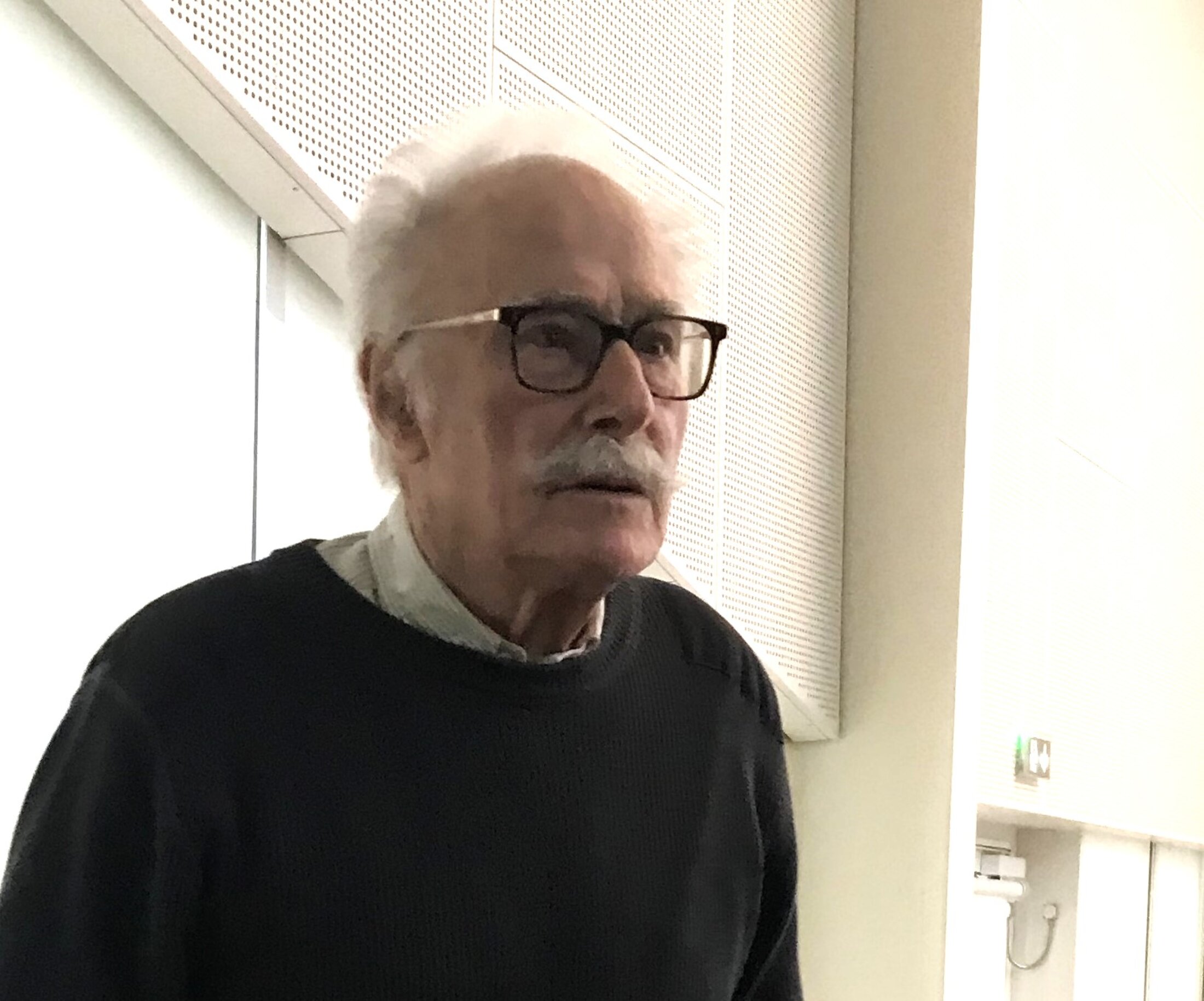

Le 22 novembre dernier à Besançon, une rencontre sur invitation a rassemblé une trentaine d’anciens et anciennes de Lip dans une salle comble (150 participants) de la Maison des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE), sur le thème Lip ça change une vie, sur le moment… et après. L’originalité de la rencontre consistait non pas à dérouler une fois de plus ce que fut cette épopée, mais permettre à quelques-uns de ses acteurs et actrices de témoigner de ce qu’ils et elles sont devenus par la suite. La semaine précédente, toujours à propos des Lip, se tenait ici même un colloque universitaire international en présence de l’historien américain Donald Reid, auteur d’une somme sur L’affaire Lip (après trois ateliers tenus cette année à Lausanne, Dijon et déjà à Besançon) et de chercheurs hongrois, allemands, suisses et même français (dont Georges Ubbiali, sociologue, bisontin). Il est rare qu’un colloque se tienne 50 ans après un événement social ouvrier pour continuer à le décrypter.

Agrandissement : Illustration 2

Journée particulière qui réunissait des gens d’un certain âge, qui souvent ne s’étaient pas vus depuis très longtemps (dans mon cas, depuis 40 ans et plus). Émouvant donc, d’autant plus que Charles Piaget, le leader charismatique, est mort le 4 novembre et Marc Géhin, un des acteurs peu connu mais central de cette épopée, le 17. L’intérêt de cette rencontre était de permettre à des anciens de l’usine Lip de témoigner non pas des événements mais de ce qu’a été l’après-Lip pour eux. On a ainsi assisté à des récits sur les engagements concrets des uns et des autres, gens de terrain, sur leurs initiatives, sur leurs actions humanitaires, souvent dans la durée, dans la veine de ce qu’ils et elles avaient vécu dans la lutte des Lip mais aussi à des témoignages touchants sur les déconvenues (pour l’une, par exemple, d’avoir été « jetée » lors de la constitution des coopératives qui ne pouvaient pas réembaucher tout le monde).

La journée était sous l’égide de la CFDT qui fut, dans les années 1970, le fer de lance de cette lutte. Sauf que déjà au moment des événements la centrale syndicale, dirigée par Edmond Maire, et la Fédération de la métallurgie, dirigée par Jacques Chérèque, soutenaient en public, et freinaient des quatre fers dans la coulisse (j’étais alors membre du Conseil Régional interprofessionnel de la CFDT qui, lui, était un soutien indéfectible des Lip). Par ailleurs, la CFDT s’est recentrée depuis. Dans son discours de clôture, pour Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, tout allait dans le sens d’une approbation de cette lutte exemplaire qui pratiquait l’« autogestion », selon « le mythe fondateur de la CFDT ». Elle rendait hommage à l’action menée alors par les femmes. Hommage également à Charles Piaget, sans évoquer le fait qu’il avait ostensiblement quitté la CFDT en 1985.

***

Ouverture par Gérard Magnin, qui était étudiant à l’époque de l’affaire Lip et militant PSU : il a consacré beaucoup de temps auprès des Lip. Il était la cheville ouvrière de cette rencontre.

Jacky Burz rend hommage à Marc Géhin récemment décédé, qui fut responsable de la coopérative d’imprimerie, La Lilliputienne. Puis un petit film (on n’a que le son) rend hommage à Charles Piaget, une interview qu’il avait accordée chez lui en 1978 dans laquelle il raconte son enfance. Son père souvent chômeur, Charles ne mangeait pas tous les jours. Il décrit son évolution : après-guerre, il est d’abord pro-américain et anti-communiste. Il sort premier de l’école horlogère et en entrant chez Lip, il adhère à la CFTC, un peu forcé par ses proches. Il relève alors du « gratin » des ouvriers, c’est-à-dire les outilleurs (techniciens de précision). Au retour du service militaire, il est réembauché chez Lip : la direction veut imposer des heures supplémentaires au tarif normal, non majoré : lui est plutôt d’accord alors que le syndicat proteste. C’est la guerre d’Algérie qui a été pour lui un révélateur : dans les milieux cathos, on ne parle pas d’indépendance, mais tout de même de droits égaux pour tous. A partir de là, « on a avancé plus fort sur le travail syndical ». Il rencontre Roland Vittot qui est déjà très actif au syndicat et a été pour lui un « stimulateur ». Vittot avait été militant de la JOC (jeunesse ouvrière chrétienne).

Gérard Magnin rappelle la formule de Roland Vittot à propos de Piaget : « moi j'allais vers les gens, lui les gens allaient vers lui ». Il constate que « les héros le deviennent au fil du temps, on a tendance à dire, à tort, lorsqu’ils disparaissent qu’ils sont nés comme ça ».

Pour Laure Nicolaï, secrétaire générale de la CFDT de Bourgogne Franche-Comté, la lutte des Lip s’est poursuivie sur une dizaine d’années, menée essentiellement par des syndicalistes de la CFDT, syndicat qui œuvre pour l’émancipation individuelle et collective. L’action a été parfois virulente, les combattants ont dû se transformer en économistes. Des vies personnelles ont été bouleversées, parfois assorties de grandes souffrances.

Agrandissement : Illustration 3

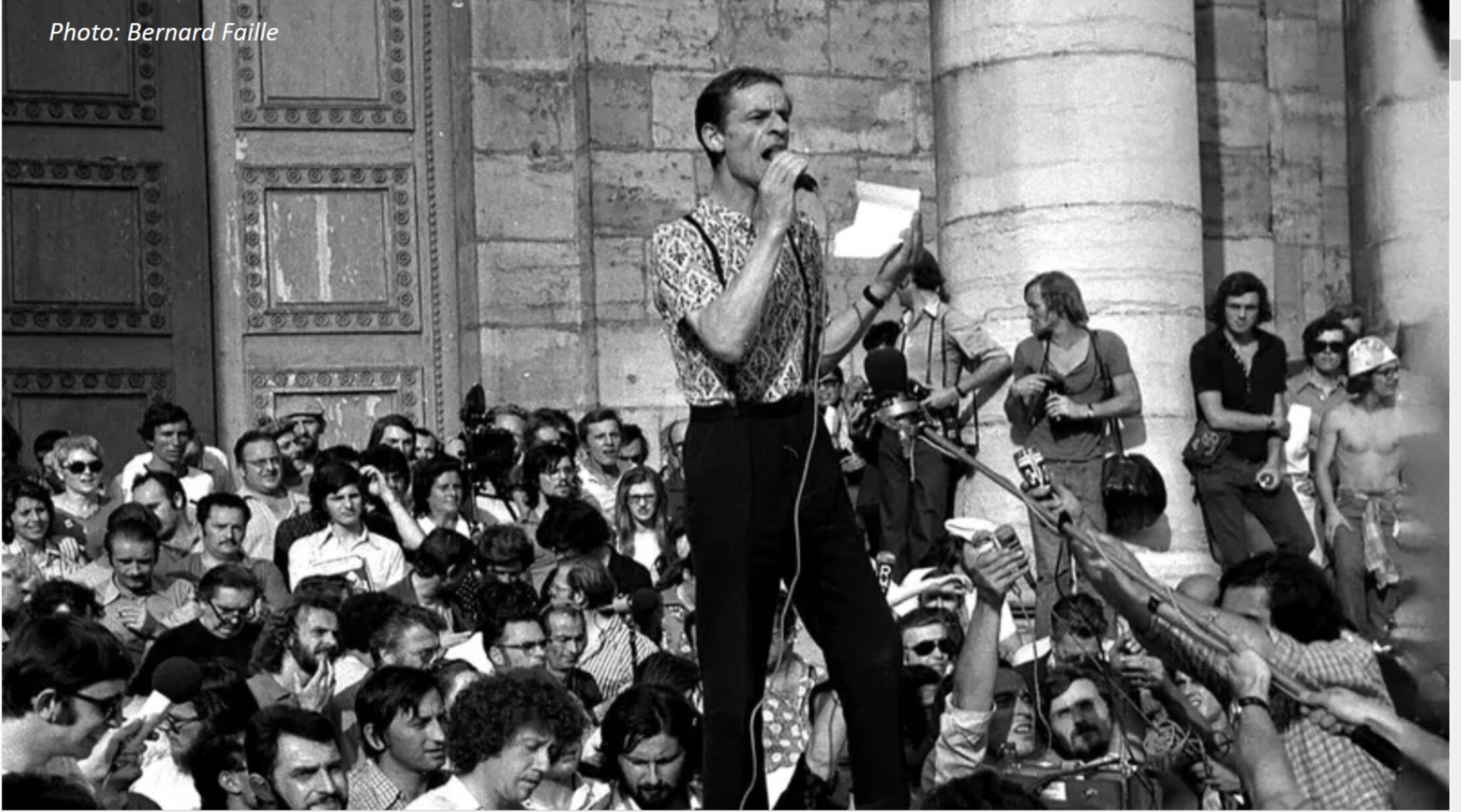

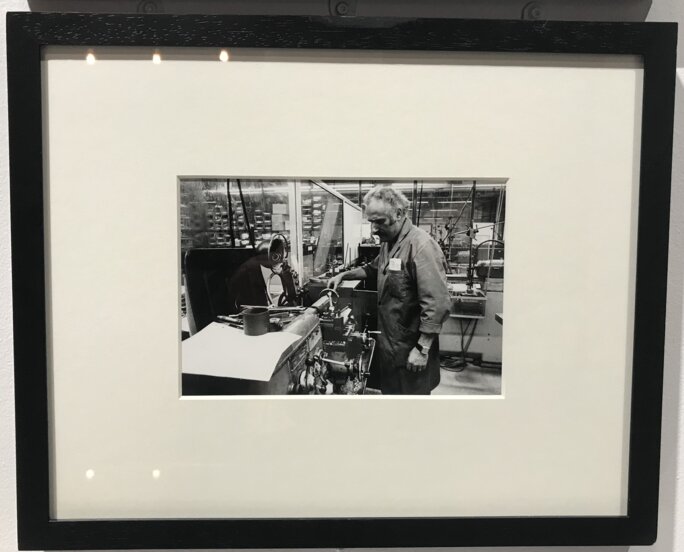

Michel Cugney rappelle que dans l’affaire Lip il y a eu deux périodes : 1973-1974, pour la sauvegarde de l’emploi, avec des actions illégales (qui aboutit à une reprise de tous les salariés), puis 1976-1980, alors que Lip a coulé, pour la création d’emplois, avec mise en place de coopératives, alors que l’intérêt médiatique s’est estompé (et que le projet de coopérative avait été rejeté en 1973). Les débats sont denses, les échanges vifs. Trois approches : pas de reprise, pas de coopératives, chacun se cherche un emploi ; pas de solution mais on mène la lutte ; puisque l’État et la patronat ne font rien, alors prenons notre destin en main. Les Lip tranchent le débat en se prononçant en AG en faveur de la création de sept coopératives (de production, de restauration, de conseils). Le tout dans l’attente d’une victoire de la gauche, qui aurait pu avoir lieu en 1978. Il est clair que jamais les coopératives ne pourront réembaucher tout le monde. De nombreux conflits d’entreprises par la suite se sont inspirés des Lip, en particulier quant à la prise de parole au cours de la lutte.

Agrandissement : Illustration 4

Roland Vittot (90 ans) témoigne : il est entré en 1952 chez Lip, après avoir fait à Vesoul un CAP d’ajusteur mécanique. Après son service militaire, il est repris chez Lip et se syndique à la CFTC en 1956. Après les années de lutte, il est invité partout à l’initiative de la CFDT ou du PSU. Jean Raguenès (dominicain, un des principaux acteurs de l’épopée des Lip) et Dominique Bondu (qui avait dirigé une coopérative) lui ont proposé de diriger un centre de vacance dans le Jura, à Clervaux, été comme hiver. Puis à 57 ans, il se voit proposer un poste d’accompagnement des personnes au RMI, par Marie-Guite Dufay, cadre à l’ANPE, avant de devenir plus tard présidente de la Région. Après son départ en retraite, il vit à la campagne, il a écrit un temps dans la revue La Pipelette (sur le patois régional) et a animé l’association France-Palestine. Il est conseiller municipal et milite chez les retraités CFDT. Il est fier d’annoncer qu’il a 67 années d’adhésion à la CFDT.

Monique Linglois apporte un témoignage fort et émouvant : elle a quitté le conflit en 1978 au moment des coopératives, car avec d’autres elle se sentait rejetée, laissée pour compte. Il était impossible de trouver un emploi sur Besançon, car le patronat local refusait de recruter des Lip, il voulait leur faire payer leur lutte. Elle a eu des engagements bénévoles, elle a effectué des stages qu’elle a dû financer. Elle a alterné des emplois en CDD et du chômage, puis contractuelle à l’Éducation Nationale elle a fini par être titularisée à 49 ans. « Je ne disais jamais que j’avais travaillé chez Lip, je redoutais les réactions ». Elle a pris sa retraite à 66 ans. « La solidarité était devenue notre nouvelle vie, ne jamais baisser les bras, ne jamais rester isolé ». Mais il y a eu des drames, des séparations de couples, des dépressions, des décès. « Lip a été une prise de conscience du rôle des femmes dans le monde du travail ».

Madeleine Raffin, entrée chez Lip en 1957. Pendant le conflit, elle a dû prendre la parole en public pour décrire la lutte : elle était morte de peur : « Lip m’a permis d’affronter la vie avec plus d’assurance, de prendre des risques, me battre ». Elle est partie en 1982, avec son mari, ils sont allés en Savoie gérer un magasin d’accessoires auto. Elle dit que sans la lutte menée à Palente, ils n’auraient jamais osé se lancer dans un tel projet.

Alain Springaux est entré, lui, à Lip en 1966 à 28 ans. En 1978, il est responsable du restaurant coopératif Au chemin de Palente jusqu’au dépôt de bilan en 1985, car il n’y avait pas assez de repas assurés : d’une part des patrons menaçaient leurs salariés s’ils venaient manger au resto des Lip, d’autre part tous les Lip, malheureusement, ne venaient pas. Il a connu ensuite d’une période de chômage, il lui a été très difficile de trouver du travail. Puis il a obtenu un emploi de secrétaire à l’ADMR, puis est parti, pour raison de santé, en pré-retraite à 58 ans. Au titre de la CFDT, il a signé 65 accords d’entreprise sur les 35 heures, et à Paris la première convention collective du maintien à domicile. Il a été conseiller des salariés, membre de la CLCV (commission d’attribution de logements), militant d’une association de quartier (Arc-en-Ciel), pendant douze ans responsable d’un magasin social d’alimentation, membre du PSU. Il a milité depuis 1973, avec son épouse Annie, à l’ACO Action catholique ouvrière), il participe à l’accueil des migrants, et adhère toujours à la CFDT. Gérard Magnin complète cette biographie impressionnante : Alain travaillait au binoculaire (dans l’horlogerie) ce qui a provoqué une atteinte à un œil. Pendant la guerre d’Algérie, il dénonce la torture ce qui lui vaut de devoir effectuer six mois supplémentaires : mal soigné, il perd un œil (d’où départ anticipé en retraite).

Beaucoup de souffrances

Agrandissement : Illustration 5

Denise Monniotte est entrée chez Lip en 1966 à 14 ans. Elle était polyvalente, elle a occupé tous les postes. Elle est partie en 1981 : « on m’a dit, on ne peut pas te garder, on garde ton mari [chez Lip également] parce qu’on ne peut pas s’en passer. 300 personnes entraient dans les coopératives, les autres on leur a dit : on n’a plus besoin de vous. Je l’ai très mal pris. Je n’ai plus voulu en entendre parler. J’ai menacé de me flinguer ». On lui a alors trouvé une entreprise à Planoise, où elle est restée une semaine. Elle disait à son mari que ce sont tous des traitres : « ceux qui sont entrés ce sont les copines et les copains, beaucoup peuvent en témoigner ». Elle est restée vingt ans dans une entreprise (elle rend hommage au patron) puis a été nourrice agréée. Elle s’excuse de parler ainsi, mais Gérard Magnin la rassure : il faut bien reconnaître qu’il y a eu beaucoup de souffrances.

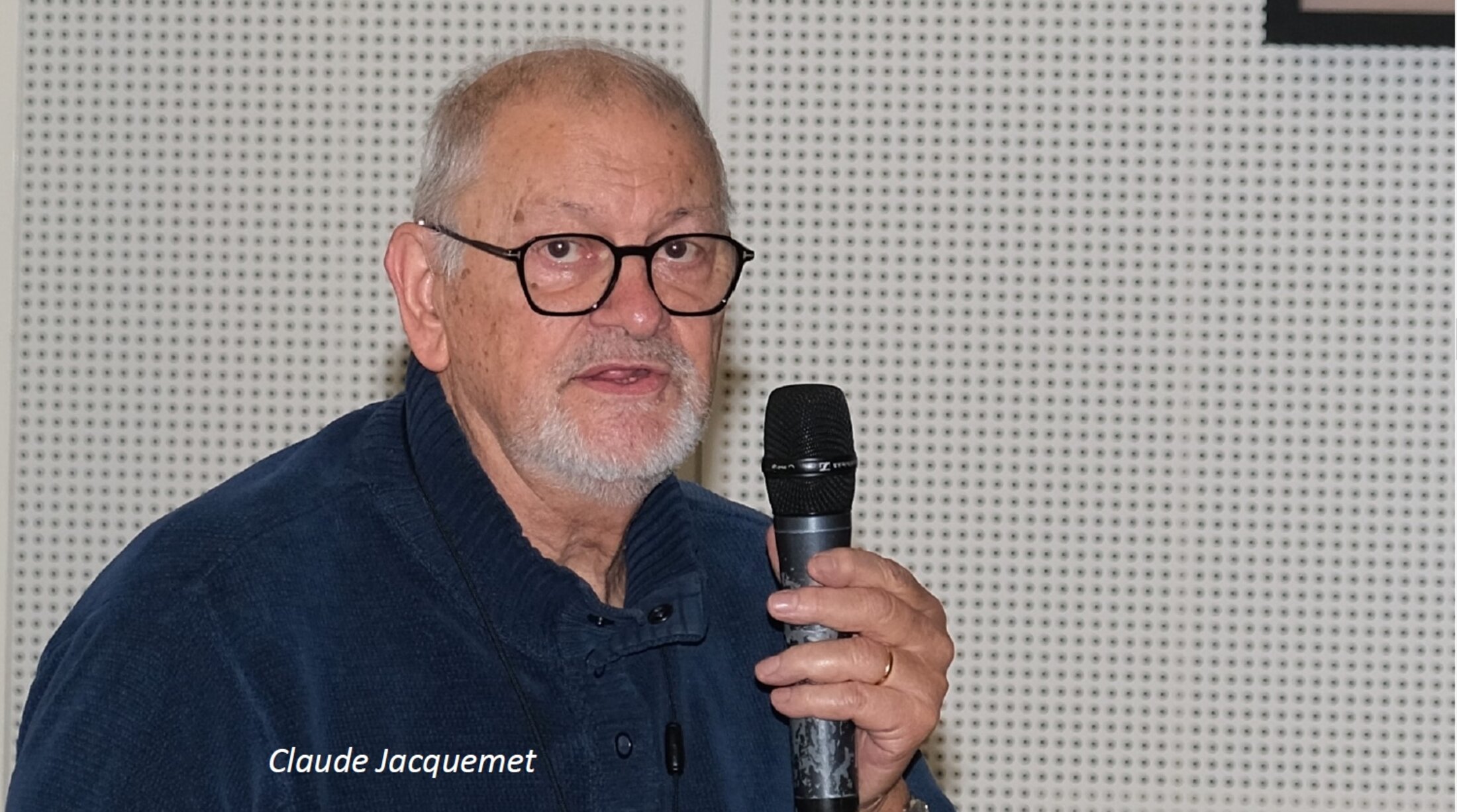

Agrandissement : Illustration 6

Claude Jacquemet est entré en 1962 à Lip, d’abord dans l’atelier-école (passage obligé même lorsque l’on avait déjà un CAP). « Mon premier maître d’atelier a été Charles Piaget ». Puis il a travaillé sur des machines-outils. Il se souvient de mai-68 : Charles Piaget est en tête de la lutte. Il est resté jusqu’à la fin des coopératives. Il se souvient d’un projet de grève pour des augmentations de salaire : « Piaget nous a traité de fous, la grève c’était avant, pas ici : si vous voulez une augmentation, faites-la. Alors l’augmentation n’a pas eu lieu, car la coopérative n’avait pas les moyens ». Il a milité aux Restos du cœur pendant cinq ans. Il tient à rappeler le parcours de Jean Raguenès.

Charles Naly est entré comme ingénieur de recherche chez Lip en 1969 à 24 ans (avec le bureau recherche, il mettra au point la première montre à quartz de l’entreprise). Pendant la lutte, il est impliqué dans l’association 4M (micro-mécanique et matériel médical). Il constate que beaucoup d’anciens Lip ont été marqués au fer rouge. Lui-même a créé avec des collègues une entreprise qui comptera jusqu’à 175 salariés. Il n’a jamais cherché dans la région mais ailleurs il a toujours reçu un accueil formidable, on s’intéressait à l’histoire de Lip : « Lip a été un lieu de formation extraordinaire pour qui veut créer une manufacture ». Il revient sur les raisons, selon lui, de la crise industrielle de1973 : avec 1000 salariés, Lip n’avait pas la taille critique par rapport à d’autre entreprises pur affronter les années qui allaient suivre.

Agrandissement : Illustration 7

Dominique Enfraze est entré à Lip à 16 ans : il était entouré de Roland Vittot et de Claude Jacquemet (« je n’avais pas le choix »). « En 1973, on a occupé jour et nuit pendant deux mois, pendant le second conflit on a occupé jour et nuit pendant 5 ans, or on n’en parle peu. En 1976-77, il ne s’agissait plus de se battre contre le pouvoir mais pour créer nous-mêmes des emplois. A la coopérative Les Industries de Palente (L.I.P.), en 1977, on devait créer 25 emplois, on en a créé 35 jusqu’en 1990. Le conflit a duré pour moi 17 ans. On s’est ouvert sur le monde : j’étais entré OS1, puis on a fait des formations, on est allé à la Sorbonne (sciences économiques et sociales) grâce à Dominique Bondu [présent dans la salle], et je suis devenu conseiller du travail ». Après le dépôt de bilan de la coopérative, il a connu trois années de chômage et s’est retrouvé bien seul pendant des années, sans comprendre ce qui lui arrivait. Puis il a été formateur dans une association d’insertion, payé au Smic après avoir été Pdg (d’une coopérative). Puis il a créé une entreprise d’insertion pour la rénovation des bâtiments, de la gestion de l’eau et des espaces verts (avec 16 emplois créés).

Monique entrée à Lip en 1961 : 1973 a été une année charnière, la lutte, le mariage et la naissance de son fils, « cette année-là j’ai tout eu ». Elle a travaillé ensuite à la Chiffonnière (coopérative) puis est entrée en 1992 dans une entreprise de décoration de lunettes où elle a refusé une augmentation pour ne pas être payée plus que les autres. Licenciée à 57 ans.

Michel Cugney, comme Dominique Enfraze, est allé à la Sorbonne avec le soutien de D. Bondu. Lorsqu’il y a eu une grève étudiante, les Lip ont été suspectés d’en être la cause, d’où sanction au moment du diplôme ! Puis il a été commercial d’un coopérative (rien à voir avec Lip) qui a été vendue aux 3 Suisses, BHV, La Fayette, La Samaritaine. Il est parti alors chez les Petits Bateaux comme représentant mais cette société… a coulé et a été rachetée par Yves Rocher (où Michel est accepté bien qu’ancien de la lutte des Lip). Pendant 7 ans, il milite à la Banque alimentaire, puis président de la Croix-Rouge départementale. Il se dit très marqué par ce conflit dont les maitres-mots étaient : respect, responsabilité.

Agrandissement : Illustration 8

Jean Godard est arrivé à 17 ans chez Lip. En 1970, il est délégué du personnel. Après le dépôt de bilan des coopératives, il est responsable des achats dans une entreprise, puis directeur-adjoint, puis crée lui-même une entreprise métallurgique en 1990 (avec 60 salariés) puis Capsy (peinture, à Voray-sur-l’Ognon). Il avait créé des commissions avec les employés pour l’achat des machines, sur la qualité, sur la sécurité (il se demande bien d’où ça lui venait, rires). Il a milité à la CGPME, a été administrateur CPAM, du comité logement de Vesoul, et d’une association Qualité en Haute-Saône. Ces amis employeurs ne comprenaient pas ses origines, il était passé d’une association démocratique à une autre qui ne l’est pas (syndicat employeur). Pour des raisons de santé, il a pris sa retraite à 59 ans. Mais a fini maire de sa commune, choriste et viticulteur. Il passe l’extrait audio d’une AG du 18 juin 1973 où l’on entend Piaget et Raguenès sur le "vol" des montres (Piaget : « faut pas le cacher, c’est pas quelque chose de mal, il faut que ça se sache partout »).

Agrandissement : Illustration 9

François Laurent est arrivé chez Lip au moment où Fred Lip partait, en 1971 comme OS2, à 25 ans après la Rhodia où il était déjà délégué CFDT. Son père, armurier dans l’armée, voulait faire de lui un enfant de troupe, refus de François : il se retrouve alors chez un carrossier. Chez Lip, incité par Roland Vittot il dénonce l’utilisation du trichloréthylène chauffé, qui provoquait des malaises chez les ouvrières. Il était contre le choix des coopératives, il s’en va en 1989. Lors de ses candidatures, il était fiché (les dossiers de recrutement comportait l’annotation "CFDT"). Il s’est engagé ensuite dans l’insertion par le travail des handicapés à Dôle, puis décroche la qualification d’ingénieur.

Jean-Jacques Joly est entré chez Lip à 17 ans, en 1963 comme tourneur puis agent de méthode. Il est licencié en 1976, le jour de la naissance de sa fille. Il entre à l’AFPA à Saint-Etienne, il est conseiller municipal à Héricourt puis conseiller général de Haute-Saône. Il rend hommage à plusieurs personnes rencontrées au cours de ces années militantes et qui ont beaucoup compté pour lui.

Jacky Burtz venait de Kelton, est entré chez Lip en 1971. Il était au départ à la CGT, mais actif au comité d’action, il passe à la CFDT. En 1977, il est ipliqué dans les réseaux de vente (des produits des coopératives) dans la région parisienne. Certains ont perdu la foi, mais on savait qu’avec les coopératives on allait dans le mur, on savait qu’il n’y aurait pas de travail pour tous. Les plus vulnérables ont été renvoyés sur le carreau. La section CFDT s’est cassée en deux. Plus tard, il a été dirigeant d’une société pendant quatre ans dont les clients étaient Thales, Thomson, Alstom Belfort. Il est parti à 57 ans, au chômage, a été animateur de la CSCV, et administrateur d’un bailleur social.

Agrandissement : Illustration 10

Michelle Landoz dit être « fière d’avoir travaillé chez Lip ». Son engagement d’aujourd’hui est lié à Lip. Elle s’est mobilisée ensuite auprès d’enfants handicapés puis des migrants.

Dominique Bondu précise qu’il est arrivé en 1976 et n’était donc pas là au début du conflit. Il est l’auteur de nombreux écrits sur Lip [il est souvent cité dans l’ouvrage de Donald Reid]. Il venait du monde intellectuel, issu de l’École des hautes-études en sciences sociales (EHESS), militant à la Gauche Prolétarienne (« maoïste mais pro-chinois »), pour se démarquer du stalinisme. Comme beaucoup de ses copains, il a vécu l’établissement (c’est-à-dire l’embauche en usine sans préciser ses diplômes). A Lip, il a travaillé un projet de rapprochement entre intellectuels et ouvriers, dont l’envoi d’une vingtaine de Lip à l’université (« ce qui, dit-il, serait impossible aujourd’hui ») avec préparation de l’examen d’entrée à l’université pour ceux qui n’avaient qu’une expérience de travail. Ils avaient un salaire pendant deux ans de préparation (ce qui soulageait la caisse de lutte), grâce à un haut-fonctionnaire de droite qui avait accepté d’accorder des bourses. Il est resté dix ans chez Lip. Il n’a pris sa retraite qu’à 67 ans ayant un trou énorme dans sa carrière. Il insiste sur l’intelligence extraordinaire de chaque employé de Lip, il n’y avait pas de paroles stéréotypées, pas de discours tout faits. C’est la chape de plomb de l’industrie tayloriste qui crée les différences car là la parole était singulière, il n’y avait aucune différence entre l’ouvrier, la secrétaire, l’intellectuel dans les discussions. Il s’élaborait à plusieurs une réflexion. « J’ai abandonné la sociologie refusant une parole en surplomb, pur me tourner vers la philosophie ». Il convoque Vladimir Jankélévitch qui disait que « dans la Résistance, on était égaux, agriculteurs, ouvriers, intellectuels ». Les Lip ont eu à se confronter à une lutte contre, puis une lutte pour. Puis ensuite, pour beaucoup, il y a eu des moments de solitude : les années 1990 et 2000, les pires, concomitamment à la montée de l’individualisme consumériste triomphant.

Agrandissement : Illustration 11

Bruno Parmentier, jeune ingénieur, a été envoyé à Lip par le cabinet Syndex [cabinet conseil], pour le compte de la CFDT : il devait rester deux mois, ça a duré quatre ans ! Il se qualifie de Lip d’adoption. Il avait passé des années au Mexique où il avait créé des coopératives. A Lip, il a participé à la création d’une coopérative mécanique et à des ventes illégales, il a occupé l’usine. Puis il s’est impliqué pour le sauvetage d’entreprises et dans l’édition (Maspero devenue La Découverte). Il était barré dans 90 % des entreprises, mais pas dans les 10 % restantes. Dans le monde triomphant de l’électronique, il y a possibilité de réintroduire de la mécanique. Lip c’était la débrouillardise, la solidarité, l’innovation, sacrés atouts si l’on veut développer une entreprise. Il a été six ans durant directeur adjoint d’une école de journalisme puis durant dix ans l’école d’agriculture d’Angers. Il a été et est toujours conférencier sur les questions de l’agriculture et de l’alimentation pour l’humanité [nombreux ouvrages à sa signature, dont Faim zéro et Nourrir l’humanité]. Il précise : « je ne sais pas traire une vache, mais je sais en parler » et considère que « ne pas changer dans un monde qui change à toute vitesse c’est la garantie de se planter ». C’est ainsi que « le plus vieux métier du monde [paysan] doit impérativement se renouveler dans les dix ans qui viennent ». Il a confiance dans l’Intelligence Artificielle qui devrait permettre à l’agriculteur de faire davantage alliance avec la nature [il n’a pas vraiment eu le temps d’en dire plus pour tenter de convaincre sur ce point]. Il a été administrateur de la Fondation pour l’Enfance, d’Action contre la faim, du PACT devenu Soliha (auteur du livre Bien se loger pour mieux vieillir), président du conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire.

Agrandissement : Illustration 12

Gérard Jussiaux, qui était permanent CFDT en 1973, a situé en quelques mots dans quel contexte l’affaire Lip a éclaté à Besançon : le conflit de la Rhodia (1967) et celui du Préventorium de Bregille. Charles Piaget et Roland Vittot venaient chaque jour, à midi, soutenir les femmes grévistes de la maison d’enfants, deux ans avant les événements de 1973. Lors de la lutte de 1977, les structures locales de la CFDT ont été moins impliquées. Plus tard, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, les syndicats dans les entreprises ont été reconnus.

Lui-même est resté permanent jusqu’en 1988 puis il a été recruté par l’AFPA (Besançon et Région Bourgogne), et a pris sa retraite en 2010. Les meilleurs moments de sa vie sociale ont été à la CFDT, avec de belles rencontres : et cela on ne le verra jamais dans les livres d’histoire. Roland Vittot est un bon exemple.

Gérard Jussiaux a joué un rôle considérable dans le mouvement social dans les années 1970 et 1980 en Franche-Comté. Dans bien des lieux et dans bien des textes son nom n’apparait pas (il n’est jamais cité, par exemple, dans le livre pourtant remarquable de Donald Reid sur L’affaire Lip ni dans le Maitron, dictionnaire du monde ouvrier). Sa modestie ne souffre pas qu’on le dise, car il considère que bien d’autres plus méritants que lui ont été des personnalités remarquables du monde ouvrier, totalement oubliées. On trouvera dans ma série sur Lip (Édition Mediapart 1973, année charnière) deux textes de lui, et un renvoi sur un précédent article où j’abordais son engagement en faveur des comités de soldats, ce qui lui a valu, sous Chirac, plus de deux mois de prison préventive). Il mériterait que l’on recueille son témoignage sur le mouvement ouvrier bisontin car il en connait un rayon, bien souvent des faits et négociations qui se sont déroulés dans la coulisse et ne sont connus ni du grand public ni des historiens.

Georges Ubbiali, sociologue (Université de Dijon), membre de la famille de Charles Piaget, qui a beaucoup écrit et participé à des travaux universitaires sur Lip et sur le mouvement social à Besançon, constate que ce qui s’est passé après 1976 est peu connu, peut-être parce qu’il y a eu des épisodes de désespoir. Il évoque le colloque international qui s’est tenu la semaine dernière dans cette même salle et auquel il a participé.

Annie Verdy a été salariée de la Rhodia et à la pointe du combat dans cette entreprise (devenue Rhône-Poulenc-Textile), particulièrement en 1977 jusqu’à la fermeture en 1982. La lutte a permis d’obtenir que tous les personnels licenciés conservent leurs contrats de travail et leur salaire, seul cas en France. Elle remercie les Lip pour l’exemple qu’ils ont été, tant de luttes s’étant inspirées d’eux. Elle lâche ce constat à la fois terrible et lucide : sur 30 militants, deux seulement sont encore en vie. Elle aimerait bien qu’une telle rencontre ait lieu en mémoire de la lutte des Rhodia.

D’autres témoignages sont évoqués, les auteurs et autrices, absents pour diverses raisons (dont la santé), ayant envoyé un texte écrit. C’est le cas de Pierre Besançon qui n’était pas un Lip mais qui a dirigé l’Association des Amis des Lip (2AL). Il tient à « cette mémoire à sauvegarder pour faire société et une pensée pour demain ».

Agrandissement : Illustration 13

La séquence se termine par l’allocution de Maryse Léon, secrétaire générale de la CFDT, qui relève le caractère poignant des témoignages. C’est « une histoire qui résonne encore très fort dans la cité bisontine et dans les histoires personnelles de chacune et chacun ». Pour elle, cette lutte a été exemplaire, incarnée par les militants CFDT, qui invoquaient la solidarité, l’émancipation, l’égalité, la justice sociale, la démocratie (« Lip a semé la graine de la démocratie »). Elle parle d’autodétermination, d’un syndicalisme de transformation sociale, qui conduira à faire pression pour que les représentants du personnel soient présents dans les conseils d’administration des entreprises. Elle rend hommage aux épouses et aux familles des militants, sans elles le conflit n’aurait pas été le même, et aux ouvrières qui étaient majoritaires à l’usine et actives dans la lutte *. Dans sa lancée féministe, elle cite Nicole Notat (ancienne secrétaire générale de la CFDT) qui avait qualifié le conflit Lip « d’exemple à méditer » (alors qu’on ne peut pas dire qu’elle ait laissé le souvenir d’une ouverture aux pratiques syndicales semblables à celles des Lip). Elle loue Charles Piaget, sans évoquer le fait qu’il avait ostensiblement quitté la CFDT en 1985, et que lors de ses obsèques civiles au Kursaal à Besançon le 10 novembre personne n’est intervenu es-qualité au titre de la CFDT.

Chacun a regagné ses foyers, heureux de ces retrouvailles, mais sans certitude qu’une telle rencontre puisse être renouvelée un jour. J’ai essayé de me persuader que je n’étais qu’observateur de ce monde vieillissant, mais non : il faut se rendre à l’évidence, j’y suis totalement inclus.

Il y avait vraiment une originalité dans ce choix de faire parler ces témoins sur ce qu’ils et elles étaient devenu·es, épisode très peu connu de l’histoire des Lip. Il manquait peut-être le fait que cette lutte a eu une telle ampleur qu’elle n’était pas seulement l’affaire des Lip, mais aussi d’une myriade de militants, dans la ville de Besançon, dans la région de Franche-Comté et dans le pays tout entier.

____

*Lors du colloque universitaire, des féministes auraient critiqué l’attitude des femmes qui pendant la lutte ont laissé trop de place aux hommes.

Agrandissement : Illustration 14

. J’ai publié six articles au sein de l’édition Mediapart intitulée 1973, une année charnière : une rétrospective collective :

1973 : le combat historique des Lip

. Une lutte spectaculaire (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique.

Il y a 50 ans, une lutte ouvrière exemplaire démarre à l’usine Lip de Besançon menacée de licenciements. Le personnel occupe l’usine, récupère les montres, les vend et se paye. Cette action spectaculaire, qui a un écho dans le monde entier, conduit à une reprise d’activité qui sera brisée par la volonté du patronat et de la droite au pouvoir. Article sur Charles Piaget, leader du conflit.

. La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage de Dominique Bondu.

Après la deuxième mort de Lip, voulue délibérément par les politiques et patrons fervents du néolibéralisme, les ouvriers et ouvrières cherchent les modalités pour s’en sortir. Des coopératives diverses sont créées, mais impossible de réemployer tous les licenciés, ce qui va provoquer une déchirure. Témoignage de Dominique Bondu sur les coopératives.

Après la publication du n° de L’Estocade sur les Lip en 1983, trois femmes avaient adressé à la revue des courriers, reproduits ici, pour dénoncer la part belle faite aux leaders hommes, et d’avoir négligé non seulement les membres du comité d’action mais aussi les femmes qui ont joué un rôle primordial, bien qu’empêchées par les célébrités de la lutte.

. Lip : je me souviens. Et témoignage de Gérard Jussiaux.

Poursuite de mon récit sur l’affaire Lip. Aujourd’hui, mes souvenirs personnels sur une lutte ouvrière qui a été un foisonnement d’idées et d’actions et qui a marqué profondément le pays. Et témoignage de Gérard Jussiaux, acteur important de cette lutte qu'aucun ouvrage sur Lip n'évoque.

. Les pérégrinations de la marque Lip et son passage dans le Gers.

La marque Lip bénéficiait d’une très grande renommée. Alors que Lip a disparu depuis longtemps, la marque conserve un prestige, même si les montres sont des assemblages à partir de composants venus d’Asie pour l’essentiel. Ce prestige explique les ventes successives de la marque : Kiplé, Sensemat et Bernerd [MGH) dans le Gers, et enfin, pour le moment, Bérard (SMB) à Besançon.

. L’affaire Lip, par Donald Reid. Autres ouvrages.

On ne compte plus les ouvrages qui ont été publiés sur le combat des Lip, mais un livre récent est sans doute le plus complet : celui d’un historien américain, Donald Reid, qui a produit une somme magistrale. Par ailleurs, Claude Neuschwander a détaillé dans un livre la façon dont le pouvoir politique et économique a organisé la deuxième mort de Lip.

Agrandissement : Illustration 15

Billet n° 774

Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup